“双碳”目标下安徽省能源现状及减碳对策研究

2023-09-25何祥亮杜艳邵培艳刘慧

何祥亮 杜艳 邵培艳 刘慧

(1.安徽省生态环境科学研究院,安徽合肥 230061;2.合肥工业大学,安徽合肥 230009)

1 引言

2020 年9 月,我国在第七十五届联合国大会一般性辩论上郑重提出“双碳”目标;2021 年3 月,中央财经委员会第九次会议明确要求把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局。能源是区域社会经济发展的重要基础资源,也是温室气体的重要产生来源。当前全国温室气体年排放量约140 亿t 二氧化碳当量,能源相关二氧化碳排放占全部温室气体排放的73%[1],分析区域能源消费现状和形势并提出能源减碳对策,对于减少区域二氧化碳排放实现区域“双碳”目标尤为重要。

安徽省处于重大战略叠加效应集中释放期,作为向华东地区输送电力的重要能源基地,其地理区位决定了风电、水电发展条件不足,能源需求量大且结构相对单一。2019 年,全省煤炭占一次能源消费比例近70%,高出全国平均水平12.5%,非化石能源占比约8.5%,又低于全国平均水平6.8%。随着国家“双碳”目标的提出和控煤、减煤政策的深入实施,安徽省在坚定不移打造具有重要影响力的经济社会发展全面绿色转型区的战略定位之下,面临巨大的减碳压力。因此,研究分析安徽省历史能源消费和碳排放情况及其与经济增长之间的关系,显得尤为必要。

目前,在碳排放核算、碳排放与经济发展的脱钩方面,许多学者利用实测法、物料衡量法和碳排放系数法等对碳排放进行测量。刘明达、蒙吉军等[2]从理论上讨论了联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)和中国关于碳排放项目清单,对比分析了排放因子法、质量平衡法和实测法3 种主要碳排放核算方法的优缺点及适用对象。顾婷婷[3]介绍了计算碳排放的实测法、物料衡量法、模型分析法和碳排放系数法等方法。实测法作为应用时间最久的核算方法,常用于对单一企业碳排放的测算。唐小亮、张继冰等[4-5]运用实测法对发电厂的碳排放量进行了测量。国内学者对于国家层面或区域层面上的碳排放测算最常使用的是IPCC 测算法[6]。马越越、王维国[7]的研究中,根据IPCC 提供的碳排放量计算方法,计算了各能源的碳排放系数,并列出了各类燃料的含碳量和碳排放系数。王亚飞[8]依据《国家温室气体清单指南》(以下简称“IPCC 指南”)对2009—2015年中国钢铁行业碳排放以及碳足迹进行测算。Yang等[9]在测算时采用碳排放系数法,选取原煤等11 种燃料,从省级角度测算了各省能源碳排放量。宋杰鲲[10]采用碳排放系数法,对2000—2019 年山东省能源碳排放进行全面测算。在IPCC 的工作报告中各能源的碳排放系数可以直接查到,因此,碳排放系数法的应用比较广泛。有关经济增长与环境污染物的关系,Shafik 和Bandyopadhyay[11]采用环境库兹涅茨曲线(EKC)来解释经济增长与环境质量之间的倒“U”型关系。随后,经济合作与发展组织(OECD)[12]提出用脱钩来衡量经济增长与环境污染之间的关系,并用脱钩指数来衡量两者的变动关系。之后,Tapio 模型广泛应用于中国碳排放的相关分析,如齐绍洲等[13]将其运用于省级层面,郭炳南等[14]将其用于区域层面的碳排放分析,王辛芝等[15]使用Tapio脱钩模型分析了中国能源碳排放的脱钩状态。

因此,为系统了解并有针对性地助力安徽省能源“减碳”,本文利用《中国能源统计年鉴》[16]和省、市统计年鉴中的能源统计数据,借助IPCC、Tapio 脱钩理论,分析研究了“双碳”目标下安徽省的能源碳排放现状及特征,给出了安徽省能源领域的减碳对策建议。

2 安徽省能源消费现状

2.1 能源消费总量

能源消费是工业经济增长的关键,是经济发展的动力。研究2005—2019 年安徽省能源消费情况发现,全省能源消费总量呈现出逐步上升趋势(见图1),但增速总体呈现下降趋势,由“十一五”的平均增速8.33%下降到“十二五”的5.82%和“十三五”(截至2019 年)的3.05%。其中,2007 年能源消耗总量增速最大,相对2006 年增长率达到9.48%;2018 年能源消耗总量增速最小,相对2017 年增长率为2.12%,低于同期国家平均增速(3.53%),但“十三五”期间(截至2019 年) 安徽省能源消耗总量平均增速(3.05%)仍高于国家“十三五”期间(截至2019 年)能源消耗总量的平均增速(2.49%)。

图1 2005—2019 年安徽省能源消耗总量及增长情况

2.2 能源消费结构

近年来,随着可再生能源开发和天然气管网基础设施的逐步完善,安徽省能源结构持续优化(见图2),其中煤炭消费占全省能源消费比例由2005 年的88.20%下降到2015 年的76.96%,再到2019 年的70.16%;油品消费量占比由2005 年的10.99%增长至2019 年的16.72%;天然气消费量占比由2005 年的0.18%提高到2019 年的5.76%。虽然煤炭占能源消费比重较2010 年的86.33%下降了16.03%,但所占比重仍处高位。2019 年煤炭占能源的消费比重高达70%,较全国平均水平高出12.5%,是二氧化碳排放强度的主要贡献来源。全省风能、太阳能资源条件一般,虽然近年来风力发电等构成的其他能源消费量占比由2005 年的0.63%提高到2019 年的7.36%,但后期可优化空间较小。

图2 2005—2019 年安徽省能源消费结构变化趋势

2.3 能源消费强度

随着供给侧结构性改革不断深入,安徽省全力实施能源消费总量和强度“双控”,全省能源消费强度也呈现下行趋势,由2015 年的0.516 2 t 标准煤/万元下降至2019 年的0.424 4 t 标准煤/万元,下降幅度达到17.78%,年平均下降率为4.45%(见图3)。表明安徽省能源转型变革成效总体较为明显,基本形成了以低碳能源满足新增能源需求的能源发展格局。但“十四五”期间,新增需求依然旺盛,规划中“皖电东送”仍有煤电厂新建,未来重煤的能源结构短期内难以改变,减煤降碳难度极大。

图3 2015—2019 年安徽省能耗强度变化趋势

3 安徽省能源碳排放量测算及脱钩分析

3.1 碳排放量测算

本文采用IPCC 指南碳排放量计算公式,通过输入化石燃料的消费量、排放系数得到二氧化碳排放量。采用2006—2020 年《中国能源统计年鉴》、安徽省及各市统计年鉴和相关统计数据,利用以下公式对碳排放量进行核算:

式中,Bi表示第i 种能源的消费量;Ci表示第i 种能源的标准折算系数;Di表示第i 种能源的排放系数;n 表示能源种类。

各种能源折算标准煤系数及碳排放系数见表1[17-18]。

表1 各种能源折算标准煤系数及碳排放系数

3.2 Tapio 脱钩模型

经济增长与碳排放的脱钩弹性用Tapio 脱钩模型进行分析,公式为:

式中,ε 为经济增长与碳排放的脱钩弹性;ΔE 为当年碳排放量相对基准年的变化量,万t;E0为基准年碳排放量,万t;ΔGDP 为当年地区生产总值相对基准年的变化量,亿元;GDP0为基准年地区生产总值,亿元。

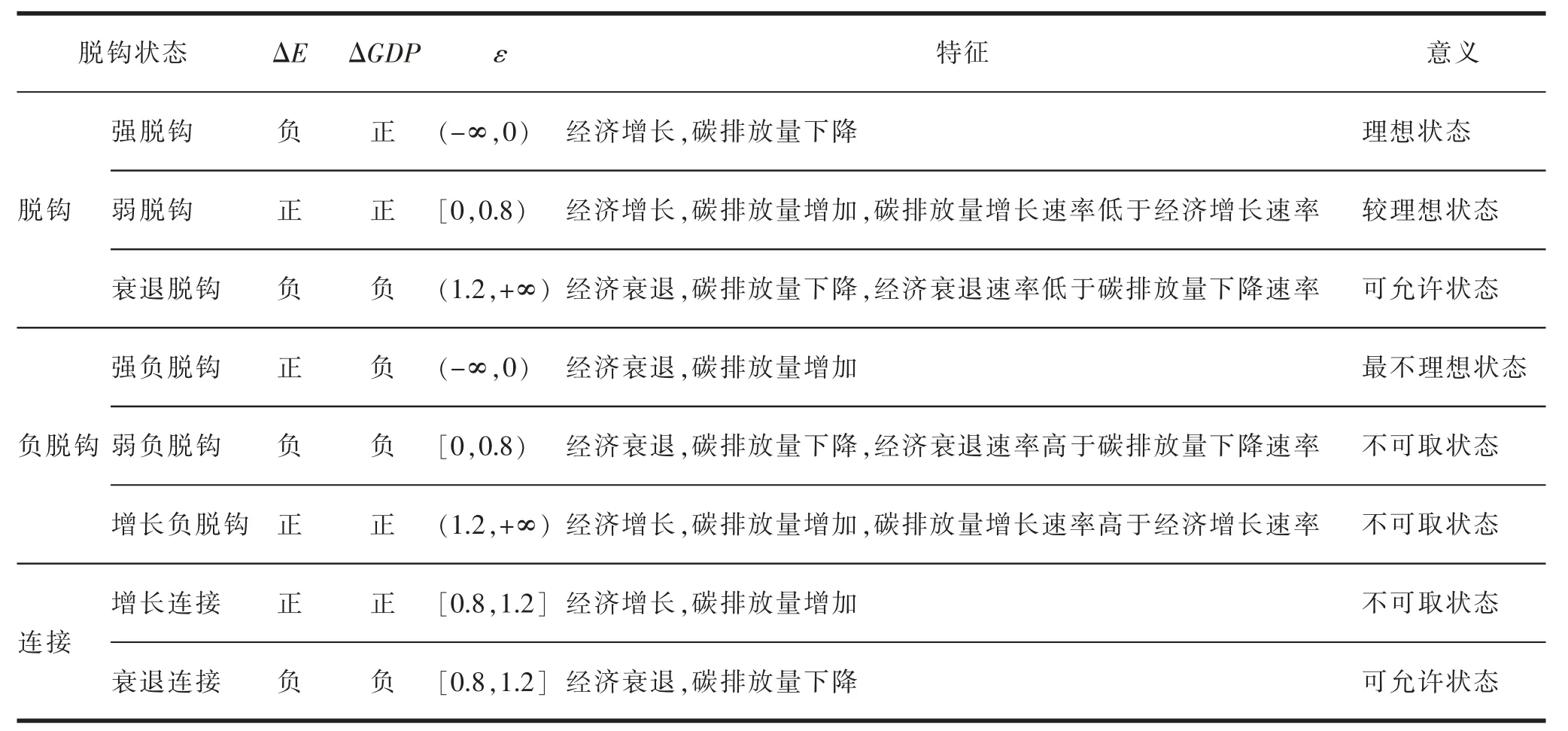

Tapio 脱钩模型的脱钩状态通常可以划分为8类,见表2。根据安徽省历年能源碳排放及GDP 数据,可计算得到相应年份的能源碳脱钩弹性系数,以此判断其低碳工作情况。

表2 脱钩状态分类

4 研究结果

4.1 安徽省能源碳排放现状

将2005—2019 年的能源消费量代入公式(1),可以得到2005—2019 年安徽省能源碳排放量,见表3。

表3 2005—2019 年安徽省能源碳排放量万t

研究发现,自“十二五”末至2019 年,安徽省能源碳排放总量整体呈现逐年递增趋势,由2015 年的29 356.46 万t 递增至2019 年的31 236.19 万t,累计增长6.4%,其中,2019 年增长幅度最大,较2018 年增长3.29%。结合不同能源品种消费量数据分析,各年度煤品消费产生的二氧化碳排放量占比最大,为82.87%~85.45%;其次为石油消耗,占比为12.04%~13.40%;最后为天然气消费,占比为2.51%~4.07%。

2015—2019 年安徽省二氧化碳排放量变化趋势见图4。

图4 2015—2019 年安徽省二氧化碳排放量变化趋势

碳排放强度的主要影响因素为能源强度和能源结构[19]。2015—2019 年,安徽省能源碳排放强度与能源强度表现为持续下降,能源碳排放强度下降22.41%,能源强度下降17.79%,如图5 所示。受限于安徽省可再生能源的禀赋,全省能源碳排放强度优化主要由能源强度下降驱动,虽然能源结构对安徽省能源碳排放影响程度不明显,但一直处于拉动效应,说明安徽省能源消费依然高度依赖煤炭化石能源,能源结构依然需要坚持绿色节能环保发展的方向。

图5 2015—2019 年安徽省能源碳排放强度与能源强度变化趋势

4.2 脱钩分析

分析2015—2019 年安徽省能源碳弹性脱钩系数、碳排放量增速以及GDP 增速,结果表明,安徽省能源碳脱钩系数一直处于弱脱钩状态(见表4),能源领域碳排放量增速放缓,经济仍保持增长趋势,虽然能源碳排放量与GDP 都是正向增长的,但能源碳排放量的增速低于GDP 增速。2019 年脱钩系数有所上升,在一定程度上表明安徽省经济发展对煤炭消费的依赖度虽有一定程度下降,但煤炭依然是地方能源结构中的重要组成,距离强脱钩仍有一定距离。

表4 2015—2019 年安徽省能源碳排放与经济发展情况

5 结论与建议

5.1 结论

本文通过统计分析安徽省能源消费情况,运用IPCC 指南碳排放量计算公式以及Tapio 脱钩模型,测算了2005—2019 年安徽省能源碳排放情况,以及2015—2019 年能源碳排放强度和碳弹性脱钩状态。根据以上分析结果可以得出结论:

安徽省能源消费总量呈现出上升趋势,但增速总体呈现下降态势,能源消费强度也呈现下行趋势。能源结构不断优化,但对能源强度优化贡献不足,安徽省迫切需要加快形成绿色低碳能源供应系统和消费模式,进一步提升能源配置效率和利用效率。

安徽省能源碳排放总量整体呈现递增趋势,煤品消费贡献依然最大。能源结构优化对安徽省能源碳排放影响程度不明显,能源碳排放强度优化主要由能源强度下降驱动。

安徽省能源碳排放量随经济增长而增加,但能源碳排放量的增长速率低于经济增长速率,能源碳排放碳脱钩系数一直处于弱脱钩状态。

5.2 建议

基于能源领域碳排放的绝对贡献,建议积极拓展能源领域碳减排空间:

积极优化能源发展体系。一是强化能源消费总量和强度双控制度,坚决遏制“两高”项目盲目发展,新、改、扩建用煤项目严格实施煤炭等量或减量替代,逐步建立以电煤为主的煤炭消费体系。适时探索化石能源总量控制,最大程度减少对地方社会经济发展的制约。二是大力发展绿色低碳能源。充分利用荒山坡地、采煤塌陷区、公建屋顶等,因地制宜推进光伏发电,加快非常规天然气勘探开发,壮大清洁能源产业,推进可再生能源规模化发展。三是积极推进煤电深度调峰改造,加快一批抽水蓄能电站建设。推动实施“可再生能源+储能”模式,打造一批绿色储能基地。在两淮沉陷区探索开展一批“风光水火储”多能互补项目建设。四是探索推动一批“源网荷储”一体化项目,推进能源综合提级利用,提高能效利用水平。

推进工业领域技术降碳。一是实施工业能效赶超行动,加强重点用能企业节能管理,加快燃煤设施天然气替代步伐,推动钢铁、煤炭、水泥等行业能源消费由增转降,进一步提高全省工业能源利用效率。二是推广节能降碳技术。聚焦安徽省工业能源消费主要行业,普及节能降碳技术,力争水泥综合能耗达到或接近国际先进水平,铜冶炼、铅冶炼、合成氨、平板玻璃等综合能耗保持国内先进水平。三是构建工业循环经济体系。推广智慧园区建设,完善省级开发区循环化改造,培育一批具有全国影响力的绿色发展的零碳示范园区。大力推进磷石膏、冶炼渣、尾矿等工业固体废物综合利用,加强对低碳循环产业发展的扶持。

建立健全市场化减排机制。我国能源领域已初步形成绿证交易、绿电交易及包含碳排放配额和CCER 在内的碳交易3 种市场机制并行的格局[20],对绿色电力的替代及推广使用起到极大促进作用。建议统筹推进绿色电力交易、用能权交易、碳排放权交易等市场化机制建设,加快建立健全碳排放监测、统计体系建设,推进省级以上产业园区重点企业能耗和二氧化碳排放统计、监测、报告和评估机制,积极参与全国碳排放权交易市场建设。推进统一的绿色产品认证与标识体系建设,建立绿色能源消费认证机制,不断完善和推广绿色电力证书交易,促进绿色电力消费。做好各类市场之间的深度融合和合理衔接,避免环境效益重复计算[21]。鼓励各类市场参与主体为交易市场注入活力,同时加强监管,确保市场稳步有序建设。