连续流动分析仪测定氰化物和挥发酚使用混合标准曲线对标准样品测定结果的影响及探讨

2023-09-25邵菠昌陆文灵沈柳君

邵菠昌 陆文灵 沈柳君

(云南省生态环境厅驻文山州生态环境监测站,云南文山 663099)

1 引言

氰化物和挥发酚作为地表水与地下水监测的重要指标,在日常监测的过程中,经常需要同时测定。氰化物一般采用氢氧化钠作为保存剂,挥发酚采用硫酸铜和磷酸作为保存剂。然而磷酸等的携带给现场监测人员造成一定的负担,同时可能存在监测人员疏忽导致的磷酸污染总磷采样瓶、硫酸铜污染重金属采样瓶的风险。并且在使用连续流动分析仪的过程中,氰化物与挥发酚放样位置太临近,部分分析人员如对通道不够熟练,有将氰化物与挥发酚的标准曲线或质控样放反的可能,导致无法出峰,继而影响后续样品的分析。本文将挥发酚样品保存剂磷酸和硫酸铜更换为氢氧化钠,将氰化物与挥发酚的单标标准曲线配制成混标标准曲线,将氰化物与挥发酚的质控样配制成混合标样,这样不仅减少了分析人员的工作量,还避免了错误的发生。

2 工作原理

2.1 AA3 连续流动分析仪的工作原理

通过高精度蠕动泵,样品和试剂经压缩在不同管径的泵管推动下进入系统中,在密闭的管路中连续流动,同时被气泡按一定间隔规律隔开,试剂和试样按特定的顺序与比例混合、反应,显色完全后进入流动检测池进行光度检测[1]。

2.2 测定挥发酚的工作原理

在酸性条件下,蒸馏使挥发性酚类化合物与干扰物质分离,蒸馏物在碱性铁氰化钾的作用下,与4-氨基安替比林反应后测定游离酚和取代酚。生成的红色反应产物在505 nm 波长处检测。该原理与传统分光光度法的原理一致[2]。

2.3 测定氰化物的工作原理

将pH 为3.8 的样品在UV 光作用下分解。采用UV-B 灯(312 nm)和硼硅玻璃螺旋管滤除小于290 nm 紫外光,以防硫氰酸钾转化成氰化物。125 ℃在线蒸馏后,释放出氢氰酸,与氯胺-T 反应转化成氯化氰,最后与异烟酸及1,3-二甲基巴比妥酸反应形成红色物质,在600 nm 处测定吸光度[3]。

3 实验部分

3.1 主要仪器

德国AA3 HR4 连续流动分析仪;进样器;化学分析模块(含多通道蠕动泵,化学反应,混合反应圈,加热圈,导管,泵管);检测单元及数据处理单元;冷却循环装置。

3.2 试剂

挥发酚所用试剂:50%的曲拉通;储备缓冲液;盐酸溶液;1%曲拉通吸收试剂;16%磷酸蒸馏试剂;铁氰化钾;4-氨基安替比林。氰化物所用试剂:柠檬酸蒸馏试剂;邻苯二甲酸氧钾缓冲溶液;0.2%氯胺-T溶液;异烟酸—巴比妥酸显色剂。所用试剂均为分析纯试剂,实验用水为去离子水,标准物质为生态环境部标准样品研究所市售有证标准物质。

4 结果与讨论

4.1 工作曲线的测定及参数设置

4.1.1 挥发酚标准曲线的测定及参数设置

使用有证物质(GSB 07-1281-2000 102316)500 mg/L 逐级稀释成0.5 mg/L 的标准使用液,分别取10.0,7.5,5.0,2.5,1.0,0.5,0.2,0.0 mL 标准使用液至100 mL 容量瓶中,在每个容量瓶中加入10 mL 1mol/L的氢氧化钠,其浓度分别为0.050 0,0.037 5,0.025 0,0.012 5,0.005 0,0.002 5,0.001 0,0.000 0 mg/L(即1C,2C,3C,4C,5C,6C,7C,8C)。然后将标液倒入样品盘,仪器参数设置为进样时间90 s,蒸馏温度135 ℃,清洗时间45 s,增益15,基线15%,平滑值30。采用样品浓度和仪器响应值(峰高)来进行线性回归,其曲线方程及线性见图1。

图1 连续流动分析仪测定挥发酚标准曲线

4.1.2 氰化物工作曲线的配制及参数设置

使用有证物质[GBW(E)080115 22045]50 mg/L逐级稀释成1.0 mg/L 的标准使用液,分别取10.0,7.5,5.0,2.5,1.0,0.5,0.2,0.0 mL 标准使用液至100 mL容量瓶中,在每个容量瓶中加入10 mL 的1mol/L 的氢氧化钠,其浓度分别为0.100 0,0.075 0,0.050 0,0.025 0,0.010 0,0.005 0,0.002 0,0.000 0 mg/L。然后将标液倒入样品盘,仪器参数设置为进样时间90 s,清洗时间45 s,增益90,蒸馏温度135 ℃,基线15%,平滑值16。采用样品浓度和仪器响应值(峰高)来进行线性回归,其曲线方程及线性分析图谱见图2。

图2 连续流动分析仪测定氰化物标准曲线

4.2 仪器线性

AA3 HR4 连续流动分析仪采用样品浓度和仪器响应值(峰高)来进行线性回归,为检验混标对回归曲线的影响,分别采用混标曲线和单标曲线进行线性回归,回归曲线见表1。

表1 标准曲线线性回归方程及相关系数

通过将氰化物和挥发酚标样混合进行测定,与单标测定进行比较,样品浓度与仪器响应值之间的线性关系非常好,相关系数r≥0.999 5,单标和混标曲线线性良好。

4.3 检出限

4.3.1 挥发酚检出限的测定结果

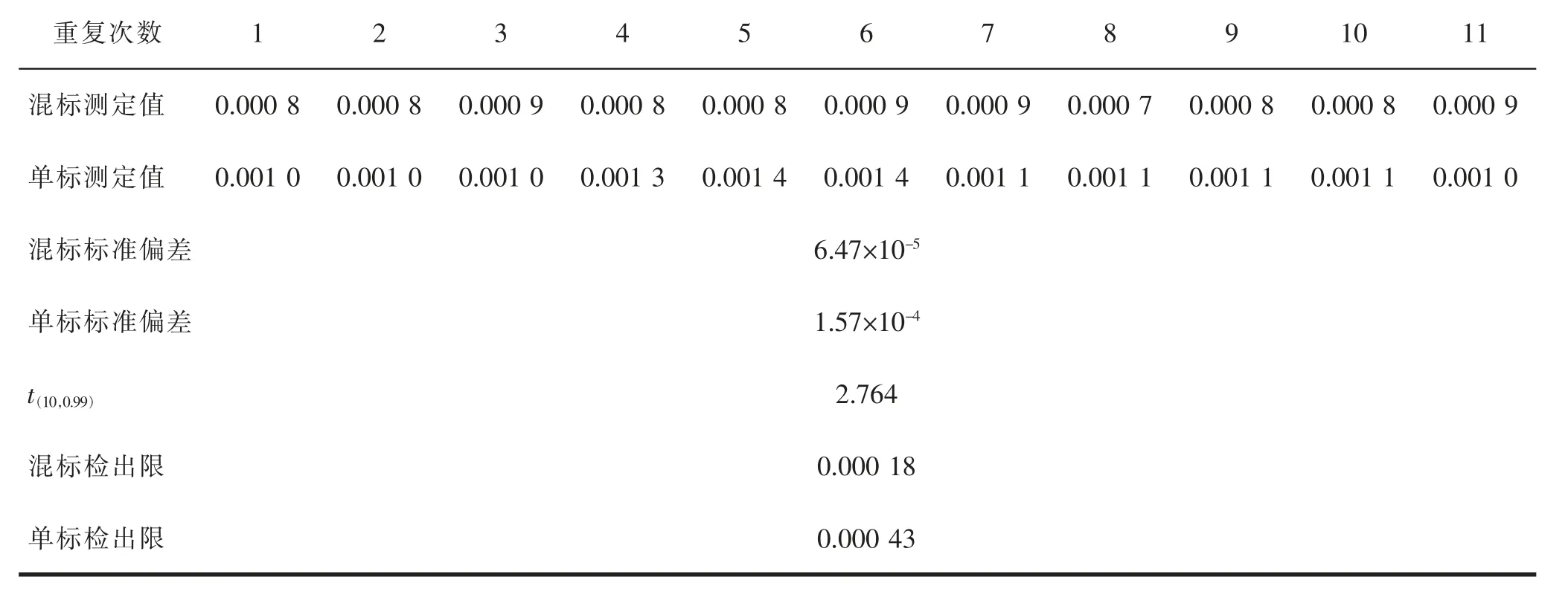

挥发酚属于空白试验中未检出的物质,根据HJ 168—2020《环境监测分析方法标准制修订技术导则》[4]中规定,将HJ 503—2009《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》[2]分光光度萃取比色法的检出限(0.000 3 mg/L)作为估计方法检出限,结合HJ 168—2020 中对空白中未检出目标物质的检出限的计算要求[4],特选取约3 倍检出限浓度点(0.000 9 mg/L)重复测定11 次,计算方法检出限,具体结果见表2。

表2 挥发酚0.000 9 mg/L 浓度点重复测定11 次的结果及检出限计算

从表2 可以看出,挥发酚的混标检出限为0.000 18 mg/L,单标检出限为0.000 43 mg/L,混标检出限优于单标检出限,且优于分光光度萃取法的检出限[2]。

4.3.2 氰化物检出限的测定结果

氰化物的检出限将HJ 484—2009《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》[5]中异烟酸—巴比妥酸分光光度法的检出限(0.001 0 mg/L)作为估计方法检出限,结合HJ 168—2020 中对空白中未检出目标物质的检出限的计算要求[4],特选取约4 倍检出限浓度点(0.004 0 mg/L)重复测定11 次,计算方法检出限,具体结果见表3。

表3 氰化物0.004 0 mg/L 浓度点重复测定11 次的结果及检出限计算

从表3 可以看出,氰化物混标检出限为0.000 37 mg/L,单标的检出限为0.000 42 mg/L,混标检出限优于单标检出限,且优于HJ 484—2009《水质氰化物的测定容量法和分光光度法》中方法3 异烟酸—巴比妥酸分光光度法中检出限[5]。

4.4 准确度与精密度

在标准曲线范围内测定不同浓度的氰化物和挥发酚样品,然后进行准确度和精密度测试。分别选用生态环境部标准样品研究所的水中氰化物标准样品,批号为202272,标准值为32.6±3.0 μg/L;批号为202274,标准值为53.7±5.5 μg/L;批号为202276,标准值为71.7±6.3 μg/L。分别选用生态环境部标准样品研究所的水中挥发酚标准样品,批号为200356,标准值为14.9±1.2 μg/L;批号为200355,标准值为72.5±4.8 μg/L;批号为200362,标准值为94.7±6.7 μg/L。每个浓度的标准物质分别进行单独测定和混合测定,氰化物202272 与挥发酚200356 混合,氰化物202274 与挥发酚200355 混合,氰化物202276 与挥发酚200362 混合,每个浓度分别测定6 次。

氰化物质控样测定结果见表4。

表4 氰化物质控样测定结果

从表4 可以看出,氰化物的3 个浓度的有证标样采用混合样或单独测定的值均在真值范围内,表现出较好的准确性,相对标准偏差均小于2%,表现出较好的重现性和精密度,采样混合标准曲线和混合有证标样处理后测定无显著性差异。

挥发酚质控样测定结果见表5。

表5 挥发酚质控样测定结果

从表5 可以看出,挥发酚的3 个浓度的有证标样采用混合样或单独测定的值均在真值范围内,表现出较好的准确性,相对标准偏差均小于2%,表现出较好的重现性和精密度,采样混合标准曲线和混合有证标样处理后测定无显著性差异。

5 结论

使用连续流动分析仪对氰化物和挥发酚分别进行单标与混标的测定,混标曲线与单标曲线相比,都具有方法线性好,相关系数r≥0.999 5,灵敏度高,检出限低,准确度好,标准物质的测定均在允许的误差范围内,试验结果表明,采用氢氧化钠共同保存氰化物和挥发酚的标准样品可行,符合方法要求,因此日常监测中可采用氢氧化钠固定剂同时保存氰化物和挥发酚水样,在实验室分析过程中可采用混标曲线和混标已知样进行测定,特别是采用连续流动分析仪测定时,不仅可减轻现场监测人员携带磷酸至采样点的负担,还可避免疏忽导致其他项目的污染。在实验室分析采用混标不仅节约时间,提高工作效率,还能避免因通道放反而无法出峰的情况发生。