基于化感原理的复合抑藻剂研究进展*

2023-09-23焦岗伟赵倩名何培民何文辉

焦岗伟 赵倩名 何培民,2 何文辉,2 邵 留,2#

(1.上海海洋大学海洋生态与环境学院,上海 201306;2.上海海洋大学水域环境生态上海高校工程研究中心,上海 201306)

人类活动的影响致使水体富营养化程度不断加剧,世界范围内的蓝藻水华事件频发。蓝藻水华不仅影响水域生态景观,还会产生藻毒素,导致更严重的生态环境和健康问题[1-3]。当前,已发展了多种基于物理、化学及生物原理的蓝藻水华防治技术,并取得了良好的效果[4]。然而化学除藻技术不可避免地会使用一些化学药剂,从而引发二次环境污染问题,而物理技术和传统的生物技术或是成本较高,或是见效时间长、难度大,阻碍了技术的进一步推广应用[5-6]。

目前,有效且安全的控藻抑藻技术研发是蓝藻水华防治的热点及前沿问题,环境友好型的防治新技术日益引起关注。其中,基于化感原理的抑藻剂因其具有选择性、安全、可降解性好、高效等特点,被认为是一种有很好发展前景的新型抑藻技术[7-8]。为进一步提升化感物质的抑藻效应,不少研究者开始探究复合化感抑藻技术的研发[9-10]。复合化感抑藻技术是以化感物质为基础,将抑藻化感物质与其他化感物质、抑藻菌或化学试剂等以不同方式组合后进行复合联用的新型防治技术。复合化感抑藻技术可以协同发挥不同组分的优点,通过对不同物质间的合理搭配使之更高效、安全、经济地用于蓝藻水华的控制。

在总结当前研究的基础上,从复合抑藻剂活性物质的来源、复合抑藻剂的组成类型及复合抑藻剂的效应等角度对当前的复合抑藻剂研究进展进行了梳理总结,并对其今后的发展方向及应用前景进行展望,以期为复合抑藻剂的推广和应用提供参考。

1 复合抑藻剂化感物质的来源

抑藻化感物质广泛分布于植物、藻类及细菌中。复合抑藻剂中化感物质的来源主要包括水生植物源、陆生植物源、藻源及微生物源。

1.1 水生植物源化感物质

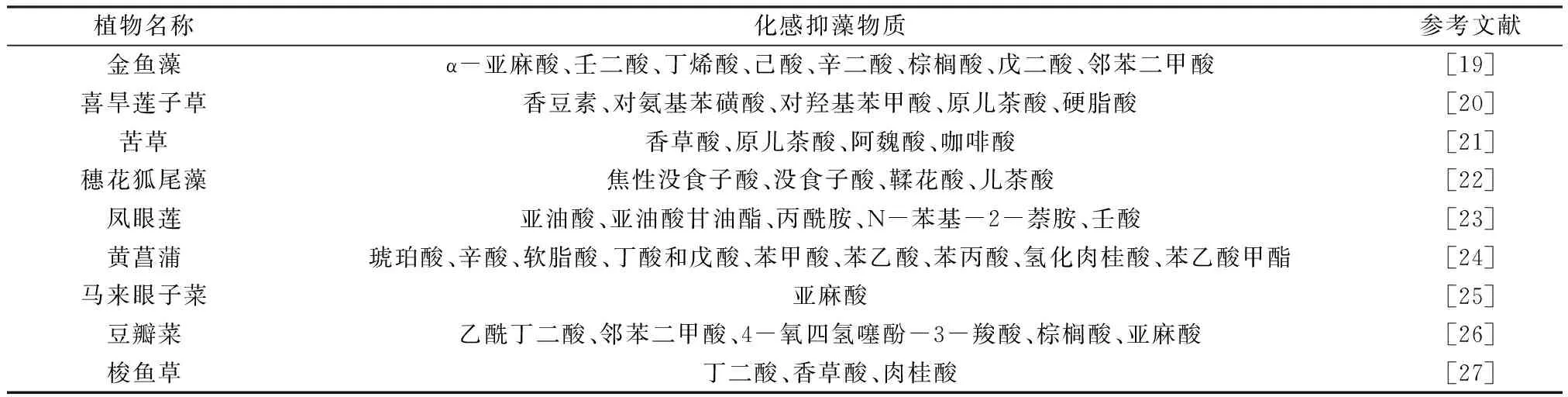

抑藻化感物质广泛存在于沉水植物、浮水植物和挺水植物中。沉水植物释放的化感物质主要有酚酸类、脂肪酸类及生物碱等。如HE等[11]研究了穗花狐尾藻对铜绿微囊藻生长的影响,发现酚酸类化合物在其释放的化感物质中含量最高,此外还有多种脂肪酸类化感物质。最近的研究表明,生物碱类物质对藻生长的抑制效果、作用时效、最大抑制率等方面均优于酚酸类、脂肪酸和酯类化感物质[12]。浮水植物如荇菜[13]、睡莲[14]、水罂粟[15]和大薸[16]等同样可以通过释放脂肪酸、萜类等化感物质抑制藻类的生长。在挺水植物中,富含抑藻活性物质的植物也有很多,如菖蒲、芦苇、芦竹、梭鱼草等。HONG等[17]从芦竹中提取到了具有良好抑藻效果的芦竹碱。LI等[18]从芦苇中分离出了对铜绿微囊藻有较强抑制作用的2-甲基乙酰乙酸乙酯。表1总结了近年报道的对藻类生长有明显抑制作用的水生植物源化感物质。

表1 水生植物源化感物质Table 1 Allelochemicals from aquatic plants

1.2 陆生植物源化感物质

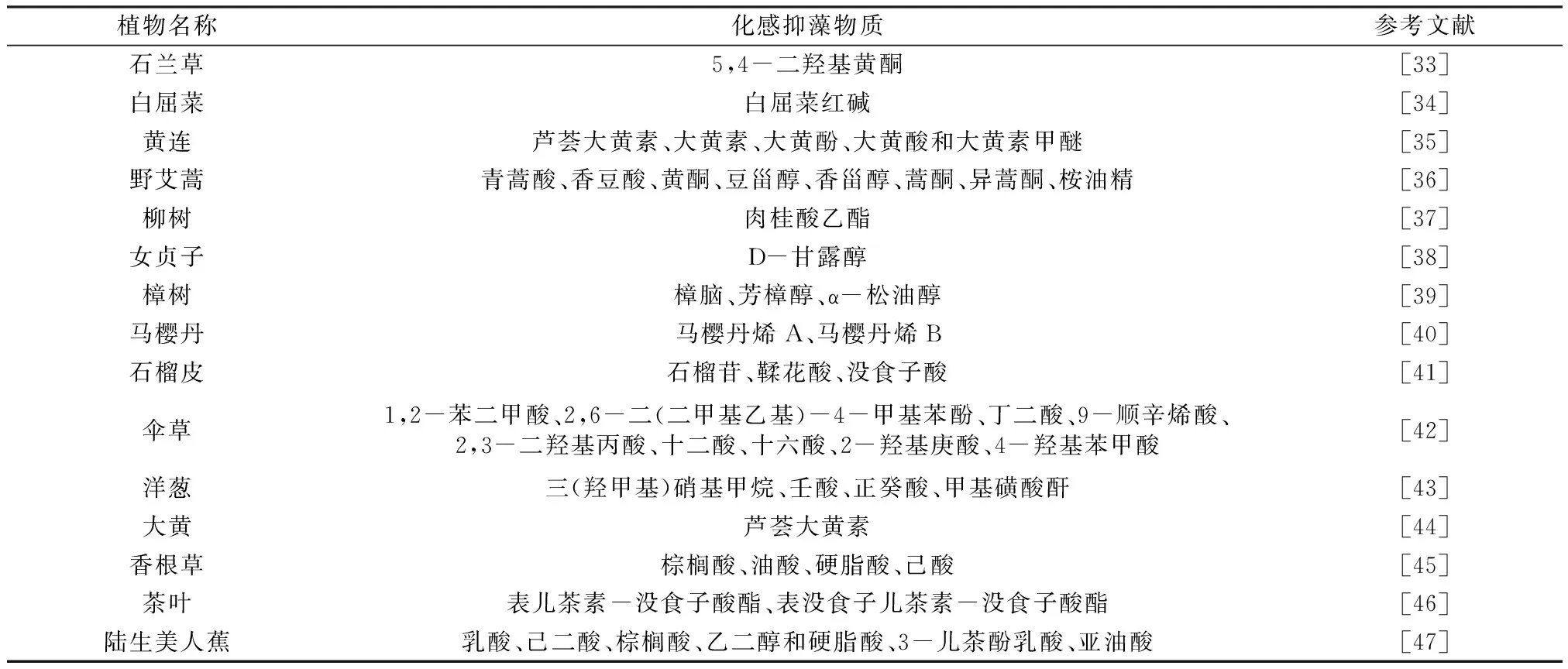

有专家提出,相比水生植物源化感物质,陆生植物源化感物质对藻的抑制效果可能更好[28]。因此,生物量更大的、次生代谢产物更为丰富的陆生植物近些年来日益引起研究人员的重视。目前研究较多的陆生植物源化感物质主要集中在草本植物。草本植物中,多数的禾本科、菊科、百合科植物提取物对藻类均表现出抑制效果[29]。如邓继选等[30]从大麦秸秆提取物中分离出对铜绿微囊藻有显著抑制效果的十六烷基三甲基溴化铵和邻苯二甲酸二丁酯。YUAN等[31]从互花米草提取物中鉴定出十六烷酸、2,4-二叔丁基酚和氢化肉桂酸等多种对铜绿微囊藻有显著抑制效果的化感物质。此外,一些陆生乔木提取物也被证明有较好的抑藻效果。如赵倩名等[32]研究发现,银杏叶提取物中的槲皮素、山奈酚、木犀草素和儿茶素对藻细胞的生长和光合活性均有明显的抑制作用。表2总结了近年报道的对藻类生长有明显抑制作用的陆生植物源化感物质。

表2 陆生植物源化感物质Table 2 Allelochemicals from terrestrial plants

1.3 藻源化感物质

藻间化感作用这一概念最早在1994年被INDERJIT等[48]提出,指的是某一种藻类分泌的生化物质能影响(促进或抑制)其他藻类的生长。研究者发现甲藻、硅藻均能产生多种化感物质抑制其他藻类的生长,绿藻和蓝藻也不例外[49-52]。如宋昊[53]、QIAN等[54]及WANG等[55]得出类似结论,即铜绿微囊藻能释放亚油酸来抑制普通小球藻、蛋白核小球藻及小环藻的生长。SUKENIK等[56]证实多甲藻的生长也会受到微囊藻所分泌的化感物质的抑制。LEO等[57]研究发现,颤藻可释放抑制小球藻的环肽。SHAO等[58]实验证实铜绿微囊藻的生长能被布氏常丝藻产生的酮类化感物质所抑制。从已报道的研究成果来看,藻类所产生的化感物质具有生态友好性、易氧化降解和低剂量等特点,这为利用藻类分泌的化感物质进行抑藻提供了新的思路和实际应用的可能性。

1.4 微生物源化感物质

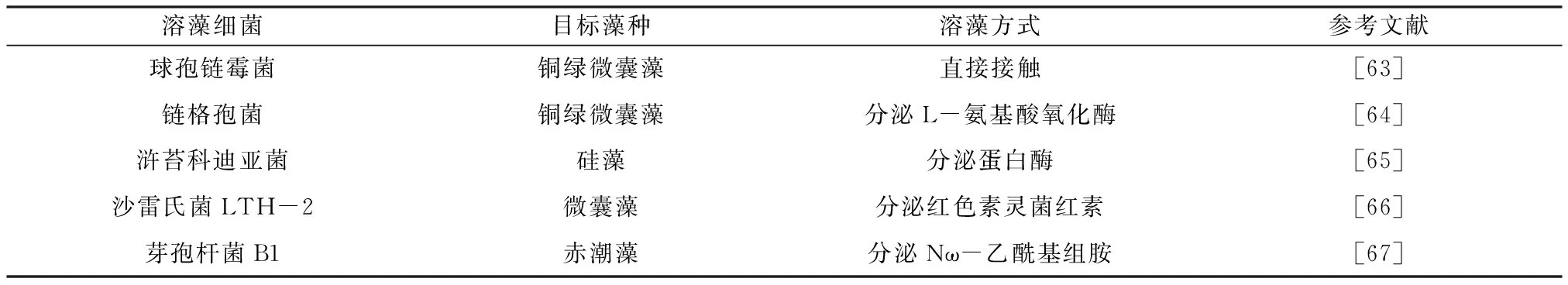

微生物抑藻同样是控制藻类暴发的重要方法之一。溶藻微生物主要通过两种方式进行溶藻:一是直接溶藻,即通过藻菌直接接触或进一步侵入藻细胞内进行溶藻;二是间接溶藻,即通过分泌多肽、酶、蛋白质、抗生素、氨基酸等胞外活性物质来溶解藻体细胞[59-60]。目前国内外针对溶藻微生物已经有众多研究,一些溶藻细菌及其分泌的溶藻物质和溶藻方式被陆续报道。如KO等[61]研究发现,假单胞菌能分泌二酮哌嗪和环(甘氨酰-L-丙氨酰)两种抑藻活性物质,其中后者在短时间内即可显著降低链状亚历山大藻叶绿素a(Chl-a)含量、光和系统Ⅱ最大光化学量子产量(Fv/Fm),导致其膜解体;ZHANG等[62]研究证实霍氏肠杆菌F2通过分泌灵菌红素抑制铜绿微囊藻的生长。遗憾的是大多数溶藻微生物研究仍处于初级实验室探索阶段,今后可从溶藻菌的制备成本、保存条件及生态安全等方面进一步开展研究。部分溶藻细菌及其分泌的溶藻活性物质和溶藻方式见表3。

表3 溶藻细菌源化感物质和溶藻方式Table 3 Allelochemicals from algicidal bacteria and algicidal mode

2 复合抑藻剂的组成类型

复合抑藻剂的组成类型主要包括植物源化感物质间的复合联用、植物源化感物质与化学试剂间的复合联用、植物源化感物质与抑藻微生物间的复合联用、抑藻微生物间的复合联用及抑藻微生物与功能材料间的复合联用。

2.1 植物源化感物质间的复合联用

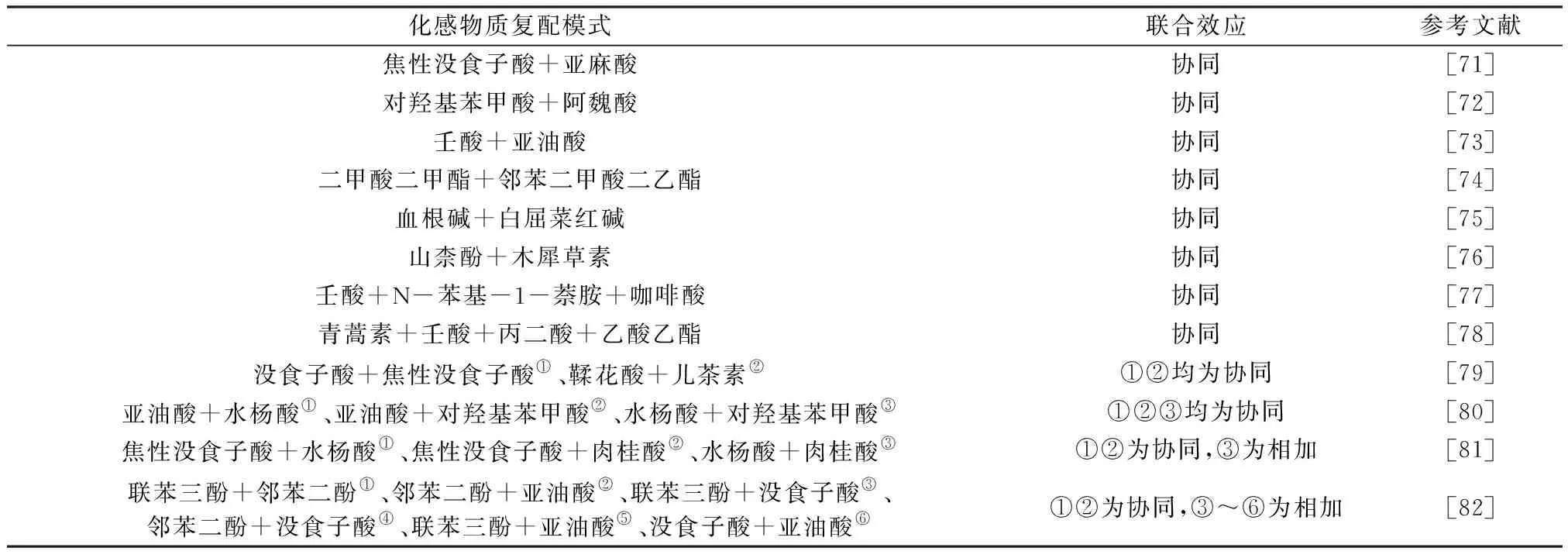

大量研究结果表明,不同植物源化感物质间的联用可有效提升抑藻效果,且其抑藻效应随着混合维数增强而增强[68]765。值得注意的是,并不是所有的化感物质复合联用都会使抑藻效果更好。如张楠等[69]研究了棕橺酸、琥珀酸、乙酸丁酯对蛋白核小球藻的复合联用效应,结果表明乙酸丁酯分别与棕橺酸、琥珀酸混合联用,均表现出拮抗效应。高云霓等[68]765研究得出,咖啡酸与原儿茶酸联用也会产生拮抗效应。胡阳[70]41指出,没食子酸与对羟基苯甲酸联合抑藻也会产生拮抗效应。因此,在进行化感物质复合联用时,还需要在组分筛选上进行优化和进一步的实验探究。表4总结了部分植物源化感物质复合联用抑藻相关研究。

表4 植物源化感物质复合联用抑藻Table 4 Combined algal inhibition effects of allelochemicals from plants

2.2 植物源化感物质与化学药剂间的复合联用

化学药剂存在一些固有缺点,导致关于植物化感物质与化学药剂进行联合抑藻的报道偏少。胡阳[70]35使用壳聚糖季铵盐复合河沙先将有害藻类絮凝沉降,然后再在悬浊液中加入化感物质来抑制新藻的生长,取得了较好效果。王红强等[83]将化感物质 (N-苯基-1-萘胺和N-苯基-2-萘胺) 与壳聚糖及粉煤灰混合,制备的复合除藻剂除藻率可达99%。这类复合除藻技术由于化感物质浓度、使用过程技术处理、外界条件都会在一定程度上影响作用效果,还需要在此方法的机制上以及生态安全性上进一步开展研究。

2.3 植物源化感物质与抑藻微生物间的复合联用

有关植物化感物质与抑藻微生物联用的研究主要是基于植物、微生物互利共生的原理,即共存条件下两者通过相互促进分泌化感物质实现抑藻。潘耀茹[84]使用4种常见农作物秸秆(青稞秸秆、小麦秸秆、油菜秸秆和玉米秸秆)与具有强大木质素降解能力的白腐真菌进行复合使用来抑制东海原甲藻,取得了良好效果。何宗祥等[85]研究得出轮叶狐尾藻与微生物联用时对铜绿微囊藻的抑制作用强于单独使用轮叶狐尾藻和微生物,并推测轮叶狐尾藻与微生物相互作用后释放的化感物质能够更持久、高效地抑制铜绿微囊藻的生长。该研究可为生物防治蓝藻水华提供新的思路与策略。

2.4 微生物间的复合联用

有学者指出不同微生物联用也可有效提高除藻效率[86-87]。如廖春丽等[88]得出肠杆菌NP23、肠杆菌P25和赤霉菌等溶藻菌复合联用对小球藻、栅藻、惠氏微囊藻的溶藻效果更佳。此外,也有报道使用微生物分泌的化感物质进行复合联用来抑藻。如崔晗等[89]选定微生物释放的螺旋霉素和阿莫西林两种抗生素,研究混合抗生素对微囊藻的效果及作用机理,取得了良好的效果。因此,该领域今后的研究可通过筛选并组合复合菌群,制备具有特异性的复合溶藻菌剂。

2.5 微生物与功能材料间的复合联用

为了提升抑藻性能,有研究人员尝试将溶藻菌固定到功能材料上。如毛林强等[90]使用蔗糖作为溶藻菌的保护剂,以小麦粉为载体,有效提升了溶藻菌的存活率和溶藻率。栗畅等[91]研究证实,从富营养湖泊底泥分离纯化出的溶藻菌,其直接抑藻效果远不及溶藻菌与聚合氯化铝为载体制备的溶藻菌菌剂。唐晨等[92]将放线菌ANO2菌液和高岭土混合后制成一种新的溶藻菌剂,有效提升了菌剂的抑藻性能和作用时长。SUN等[93]将溶藻细菌水生产碱杆菌F8固定在添加有小麦麸的海藻酸钠微球中作用于铜绿微囊藻,结果表明固定化菌剂的溶藻率明显提升。

3 展 望

通过对现有复合抑藻技术的分析和评述,可以得出化感物质间的复配可有效提升化感物质的抑藻性能,复合联用是化感抑藻技术不断进步和实现革命性跃迁的重要突破口之一。复合抑藻技术面临着良好的发展机遇,但同时也存在着许多具有挑战性的科学与技术问题。未来可以从以下几方面开展进一步研究:

(1) 现有研究多聚焦于同类单体化感物质间的复配,对于不同类型化感物质间的复合联用研究较少。因此,未来可以更多地探索不同类型化感物质间的复合抑藻效果。

(2) 多种化感物质复合联用作用于藻类时,其作用机制比单一种类化感物质更为复杂,化感物质的组分、不同组分间的配比等均会影响联合作用效果。因此,可以考虑使用数学建模思维来更精准地确定投放化感物质的组分及投加量,不仅可以提高效率,还可以节约成本。

(3) 为解决天然源化感物质易氧化分解、有效作用时间短、局部水域浓度高以及水体非靶向生物受影响等问题,可以考虑制备具有缓释功能的化感物质缓释球来持续地维持化感物质的释放,以期用更加高效、绿色、环保的方式抑制藻华。

(4) 为研制稳定、高效、经济、环境友好型复合抑制剂,要综合考虑抑藻剂的成本及投加方式等。

(5) 在向水体中投加抑藻剂时,化感物质是否会对非靶向生物或施用水域产生不利影响是新型抑藻剂能否推广应用的关键。因此,实际应用前需对复合抑藻剂进行系统的生态安全性实验。

(6) 今后复合抑藻剂的复配思路可以从不同作用靶位化感物质间的复合联用、不同起效时间化感物质间的复合联用、不同成本间化感物质的复合联用等方面入手。