在对比与估测活动中培养小学生的量感

2023-08-24温子奇

摘要:小学生量感的培养通常渗透在计量单位的教学中。教师要开展以比较为中心的数学活动,引导学生感受“量”出量感的必要性;要辅助学生深入理解周長和面积概念的本质,让学生在真实的问题解决过程中发展对“量”的感知;要引导学生充分经历估测、估算、验证的过程,与生活建立深度联系。

关键词:对比与估测;量感;逻辑推理;实践活动

小学生量感的培养通常渗透在计量单位的教学中。笔者在一线教学中发现,在涉及计量单位的数学作业中,常常出现让人啼笑皆非的答案,如对某些单位的选择偏离实际——一条鱼重2克;混淆不同物理属性的单位——学校操场面积为3000平方米。学生虽然在笑声中能修正答案,但后续学习中依然会重蹈覆辙。不难看出,学生对计量单位的理解常常浮于表面。同时,教材中部分计量单位的使用场景远离学生生活,导致学生对相应的“量”缺乏基础的感知。

在小学数学教学中,量感主要是指对长度、面积、体积、质量、时间、角度等基本量,即对物体或图形某方面物理属性的感知。换而言之,量感是指对不同量的比较、运算和估计等方面的感悟。《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下通称“新课标”)强调通过对具体物体的测量提炼出量感,并将其纳入核心素养的培养内容。关于小学生量感的培养,新课标给出了三个核心关键词:直观感知——对事物的可测量属性及大小关系的直观感知;选择——针对真实情境选择合适的度量单位进行度量;估计——合理得到或估计度量的结果。如何将这三条建议融入一线教学中,需要教师结合具体实践进行深入探究。

下面,笔者基于北师大版数学教材三年级下册涉及量感的第四单元“千克、克、吨”和第五单元“面积”,论述对量感的理解与培养量感的实践策略。

一、在多元对比中建立量感

教师要开展以比较为中心的数学活动,引导学生感受“量”出量感的必要性。学生通过最初的直观比较,发展到对物品进行间接比较,最后创造出用非标准或者标准的测量单位对数量进行比较,这个过程能够充分发展其对于“量”的感知。

(一)对比“实物尺”,建立计量单位

低年级学生在还没有建立或刚建立起量感时,常用诸如“这个桌子好高”“这个操场好大”“这袋米好重”的语句来描述物体的属性。在教学实践中,教师可以先将学生眼中的高、大、重,用数学语言量化,如桌子的高度相当于10个文具盒的长度,这袋米和一书包的书一样重,教会他们利用身边熟悉的物体与测量对象的某种属性进行对比,并对其作出相对准确的描述。教师可通过测量数学书封面大小的教学活动,引导学生初步建立计量单位的概念,并用它们去描述身边物体的部分属性。

【教学片段1】北师大版数学教材三年级下册“面积单位”一课中,探究数学书封面的大小。

师:你能用身边的物体测量出数学书封面的大小吗?

学生根据生活经验,一般采用比较的方法,使用较小的实物或者图形铺满课本,对封面大小进行计量,呈现出了不同形式的密铺。

生:课本封面大约是2个文具盒的大小。

生:课本封面大约是6个魔方的大小。

生:课本封面正好被40个小方块铺满。

师:为什么都是表示课本封面的大小,大家的描述却不尽相同,那到底谁的描述更准确呢?

生:不能确定。

生:我认为大家的描述都是对的。

师:有没有什么好方法让全班同学的测量结果一致呢?

生:使用同一个比较工具进行测量。

课堂中,由于最初没有给定测量标准,学生给出了五花八门的答案。学生使用的计量工具不一样,对结果的表达也就不同,但每个结论都是与实物对比的合理描述。同时,比较标准的大小对确定课本封面大小的影响也非常明显,“单位”的概念伴随着“选择”的需要在学生心中开始萌生。于是,教师顺势引出面积单位“1平方厘米”的概念。体验完1平方厘米的大小后,通过同样的探究和推理方式,师生共同得到1平方分米和1平方米的大小。这样,通过测量数学书封面的大小,教师引出统一面积单位的必要性,从自创单位测量到统一单位,在师生互动中初步建立起关于面积的量感。

(二)对比“身体尺”,建立测量标准

通过对比“实物尺”,学生虽然能够对物体的属性作出数学意义上的描述,但这种量感只是停留在表面,缺乏实际应用功能。如果能够将“实物尺”转化为学生生活中最常见、最熟悉的物体,如学生自己身体的某一部分,当再次涉及相关测量场景时,他们就能够立刻想起这个比较标准,并将学到的知识合理应用,逐步内化量感。

为了更好地进行论述与教学实践,本文引入“身体尺”的概念,即学生借助自己身体某个部位的大小,以此为标准去测量、描述待测物体的属性。结合小学生的身体特征,教师与他们完成如下约定:以1厘米大概是大拇指指甲盖的宽度,1分米是手掌张开后大拇指指尖到中指指尖的距离,1米是小朋友两臂张开后两手手指间的距离建立长度标准,借助“一指宽”“一拃长”“一臂长”等培养关于长度单位的量感;以大拇指指甲盖大概是1平方厘米,一个手掌大概是1平方分米,教室的一块黑板大概是1平方米(与教师自己拼接的1平方米大小的报纸对比感知)建立面积标准,借助自己身体某个部位的大小,培养关于面积单位的量感。

【教学片段2】北师大版数学教材三年级下册“长方形的面积”一课中,估测教室面积。

师:请同桌合作,用自己的方法估测教室的面积。

生:用臂长估测,胳膊展开贴着墙做标记,得到教室长约9个臂长,宽约7个臂长。1个臂长约为1米,所以教室长约9米,宽约7米,面积约63平方米。

生:用步长估测。我的一步大约长50厘米,两步长就是1米,教室长大概是18.4个步长,约等于9米,宽15步长,约等于7米,面积=长×宽=63(平方米)。

生:数地砖。教室的地砖是正方形,我们量出它们的边长约5分米,面积约25平方分米,教室长占了18块地砖,宽占了14块地砖,教室地面一共铺了252块地砖,25×252=6300(平方分米)=63(平方米)。

生:数地砖块数的方法,与测量教室长和宽的方法有联系,估测长和宽也是想象长边可以摆几个单位面积,宽边可以摆几排,再计算面积单位的总个数,进而计算出教室的面积。

经过探索与实践学生逐渐明白,测量教室的长和宽可以使用步长或臂长作为标准。学生之间通过不同方法的碰撞和交流,打通了测量长度与测量面积之间的联系,把测量的经验和方法融为一体,再一次提升了量感。

经过自主探究与合作学习,大部分学生了解了自己“身体尺”的长度或面积,并能够进行有效估测;能灵活选择合适的“身体尺”测量物体的长度或面积,将抽象的物理属性具体化,逐步发展量感。“身体尺”让枯燥的课堂充满趣味,激发学生主动探究和无限思考,真正做到数学课堂以学生为中心,让数学学习真实发生。

二、在推理实践中打通量感

生活中涉及面积与周长的场景非常多,比如教室前后黑板的大小如何进行比较,两块草地谁更大谁更小?在这些场景中,需要先从本质上区分周长与面积。笔者在教学中发现,部分学生不能很好地区分物体的周长与面积,此时教师需要借助实践活动,引导学生进行深入概念本质的学习。教师基于草坪大小的比较设计了一节实践课,辅助学生深入理解周长和面积概念的本质,引导学生在真实的问题解决过程中发展对“量”的感知。

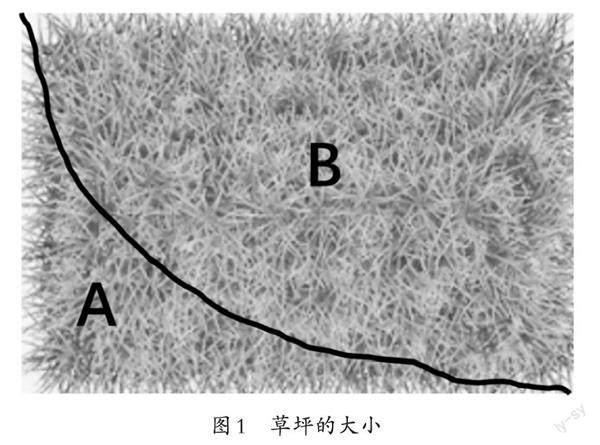

【教学片段3】两块不同的草坪A、B中(见图1),谁的周长更长,谁的面积更大?

教师带领学生来到学校长方形的草地上,将全班平均分为两组,设计在草地上野餐的情境:一条小路将长方形草地分为A、B两块。

师:如果让其中一组组长先选场地,你会选择哪一块地?

生:(几乎异口同声)我会选择B,因为它看起来更大。

师:这里的更大是指什么量更大呢?

生:B的面积更大。

可见,在具体的情境中体验是帮助学生深入理解概念最直接、最高效的办法。

师:哪个组所在区域的周长更长呢?

生:B组的周长更长。

生:两组周长一样长。

师:接下来,我们验证一下大家的猜想,请两组的组长分别以相同的速度绕自己所在组的区域边缘走一圈,看一看谁先回到起点。

走完后,组长汇报:他们是一起回到起点的。

师:那么大家边吃边思考,他们同时回到起点说明了什么?

野餐结束后,教师根据学生讨论的结果进行总结分析。让学生自己验证猜想,可更好地区分周长和面积的本质,进而厘清面积单位与周长单位的区别,感受数学来源于生活,在生活实践中理解和验证数学知识,进一步提升量感。

可见,每一种量都有其独特的属性,但量与量之间又有着或多或少的联系,教师需要设计实践活动,让学生充分感受每一个计量单位产生的过程以及它们之间的关联。通过深入本质的探讨,学生体会到“因为面积是长度×长度,所以面积单位是长度单位的平方”的道理,其实就是打通了不同量之间的横向沟通。这样,从二维到一维发展量感,使学生由“面”到“线”,再回到“面”。

三、在深度估测中提升量感

在脱离测量工具的环境下,仍能对数量有较为准确的感知,是学生发展量感的必备能力。这就需要学生充分经历估测、估算、验证的过程,与生活建立深度联系。如尝试估测从学校到家的距离、学校操场的面积、一袋米有多重、一千克绿豆有多少颗等。学生选择合适的估测策略,充分体验,既可以逐步发展估测意识,建立合理的估测策略;又可以在不借助工具的前提下,形成对“量”有较为准确的感知,更合理地估计度量的结果,实现量感素养的稳步提升。

【教学片段4】 实践探究“有多重”。

课堂上,教师为学生搭建“超市购物”的情境,开展“我是称重小能手”的综合实践活动。教师提供天平、盘秤、桶装矿泉水、桶装油、西瓜、袋装食用盐、苹果、鸡蛋、盒装牛奶、黄豆、回形针、袋装花生米、硬币等物品,尝试把估测活动贯穿在整个测量教学过程中。

任务一:课堂探究作业

估测物体重量,基本思路是“掂—估—称—算”,作业目标是多种感官参与体验。

(1)掂一掂指定物体,保持5秒钟,记住此时的肌肉感觉;

(2)估一估这个物体的重量,说一说你是怎么估计的;

(3)称一称这个物体的重量到底是多少;

(4)算一算,你的估计与实际重量相差多少?

在这个过程中,教师应及时进行方法指导和纠偏,帮助学生正确掌握估测方法,不断提高估测的准确度,提升量感。

任务二:课后实践作业

(1)称量两袋盐的重量,掂一掂,感受1千克有多重;

(2)估计几个苹果重1千克,实际动手称一称,称后掂一掂,计算你的估计误差,比一比谁估得最准确;

(3)稱量曲别针或者黄豆的重量,掂一掂,感受1千克有多重;

(4)抱起一个西瓜,估一估它的重量,称一称,计算你的估计重量和称量重量的差距。

这是一节极具实践性的数学课,整节课学生都是在实践中学习的,每个学生都有其独特的体验,并逐步形成质量参照体系。学生在估测、推理的过程中不断提高估测能力,在一点一滴的实践和体验中丰富测量活动经验,真正实现了量感的内化。

量感的提升需要大量直观的、感性的经验积累。一是明确基本单位量在生活中有多重、有多大。在这个阶段,教师要提供大量实物模型,让学生掂一掂、摸一摸,建立基本单位的量感,再以此为标准,找一找生活中相近的量,再次体验。二是选择合适的基本单位量做“尺子”,推断其他物体的质量或面积,创设丰富的度量活动,帮助学生建立度量单位与实际生活的联系。学生只有在充分的直观经验基础上,才能联想、类比、迁移到其他估测对象,对量的感知才能更准确、更贴合实际。

教师先通过与“实物尺”对比建立计量单位,与“身体尺”对比建立测量标准,再通过一节实践课,在推理实践中帮助学生打通量感,最后通过深度估测的情境教学,帮助学生提升量感。

总之,充分的活动、体验是学生深度学习和真正培养量感的必要条件。教学中,教师要创设有效情境,促进学生主动对比、估计、反思和调整,提高估测能力和对“量”的感悟。此外,在量感的培养过程中,40分钟的课堂教学是远远不够的,教师还需要提供适合学生量感生长的环境,帮助其在生活实践中不断深化理解。培养量感的机会无处不在,学校、家庭、超市中都有着丰富的教学资源。学生通过亲身实践,多次体验有多久、有多长、有多大、有多重……就可以感受不同的“量”,理解和运用“量”,不断形成和丰富量感。

参考文献:

[1]王广科.多元体验:让学生的空间量感拾级而上[J].小学数学教育,2023(8).

[2]李利洪,张维国.在丰富的具身体验中发展学生的量感:以“什么是周长”教学为例[J].小学数学教师,2023(4).

[3]方苏云,万里名.度量经验与量感发展:以人教版教材二年级下册“克与千克”教学为例[J].教学月刊小学版(数学),2023(Z1).

(责任编辑:杨强)

作者简介:温子奇,广东省深圳市龙华区观澜中心学校高级教师。