风格不仅是一种图式,更是一种审美判断和价值判断

2023-08-17李晨杨祖柏

李晨 杨祖柏

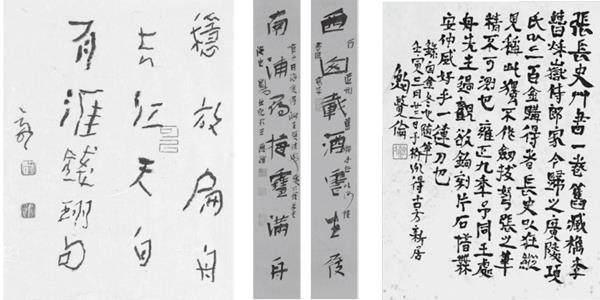

近日,在南京东路朵云艺术馆举办的“三人之行——刘云泉、刘一闻、鲍贤伦书作展”上,刘云泉、刘一闻、鲍贤伦三位书家开展了一场精彩的创作漫谈。活动由上海书画出版社社长、总编辑王立翔主持。现摘录“三人之行”漫谈部分精彩观点,以飨读者。

刘一闻:“三人之行”的展览,我们并没有考虑很长时间就决定了,当初刘云泉先生在成都办展,展览结束,我对他说这个展览应该落到上海去,刘云泉先生也说,我们两个办个展行不行,我说,也好啊,然而这个事儿并没最后确定下来。我和鲍先生,因为经历过很多次的学术对话,彼此之间非常了解,而且我也非常喜欢他的书风,我们也曾谈起一起办展的事儿。有一天,我突然想到,如果我们三个人办个展不是很好么,于是就开始电话商议。打算在上海第一站,当然我们还有第二站、第三站。鲍先生来自杭州,刘云泉先生来自成都,我们也很想在三地都能够展出,结识更多的同道朋友。

我心里一直在想,一直以来大家对书法的看法,对书法高低优劣的判别,我们到底根据什么标准呢?此中有两个场域,一个是业内的域,一个是业外的域,这两个不同场域的人,对一件艺术作品的看法可能会差别非常大。上海书协主席丁申阳在展览前言中也谈到,也许有一部分人对“三人之行”的展览并不感兴趣,但是另一部分人看了之后一定会有感触。鲍先生活动地经常在上海,前几年在中华藝术宫举办了国内罕见的规模巨大的展览,那些个大字之作,一个字可能要大过一个方桌,许多行外人看了很惊讶,一个字竟然能写这么大?其实这与字的大小无关。所以,我们一定不能以自己习惯了的眼光来看待一件书法作品。因为传统书法有很多不通俗的地方,不只是看上去似乎漂亮一些,或者顺眼一点,乍看上去气势蓬勃一点就必定是好的作品,我们对书法在本质上的诠释,不能仅仅停留在这些有限方面。也许这样的认识充其量只是反映在具体书作的一个并不重要的局部而已,一件优秀的作品自然要先看出它的传统根基,要有内蕴、有格调,在细微运笔结字甚至通篇布局上都是干干净净的。

再回过头来说,我心里一直在想,尤其是我们这次“三人之行”展布展的时候,我仔仔细细地看了两位的作品,这让我联想到自己的创作形态。换言之,当我们自己还斤斤计较于点画是否精到、结体是否重要的时候,他俩已经走到高处了,我相信,在展览中会有不少人看不明白的,一定会有观众提出这个字算好吗?究竟好在哪里?怎么看不到美感呢?一定会有这种话题,好在观众当中也定会有不少具有专业知识的人,他们会把自己的认识告诉热爱书法艺术的朋友们。

王立翔:刘先生您作为一个书家,也是书法篆刻绘画理论四个方面并行的当代艺术家,您对什么是传统和当下的创作创新以及自身风格的建立都具有启迪性和引路性的经验。您的成长经历对于刚才有些问题的解决,尤其是平时关注到的对古典、对鉴赏的认识等有怎样的影响?

刘一闻:我的成长过程,说到底是因为遇到了好的老师,这很重要。遇到了好老师以后,会使你在学习过程中不走弯路。每个人的时间都是有限的,五年时间,如果走了四年弯路,那就糟糕了。当然我也算是比较刻苦的,一直把大多数时间花在学习上。其次,我自1990年到了上海博物馆后,博物馆工作又为我在专业上打开了一扇窗,对我后来的成长意义重大。

王立翔:刘云泉先生,您是年龄最长的,大家都对您非常敬仰,您的书风、书学起步也非常具有个人特征。刘一闻老师书风创作,我用四个字概括是“清奇古雅”,刘云泉先生呢,是“古朴自然”。刘云泉先生,请您谈谈您的书风追求。

刘云泉:我这个月就80岁了。以我现今的生活状况、生活环境,平时还是时常画画,偶尔写写字,但主要还是抱着一种玩耍的心境。我退休了20年,也没有其他爱好,唯有写字画画才是终身最爱。从这一点来说,我现在的行为或者对艺术的判断,都是根据生活中的积累,在艺术中打捞,最后根据自身的判断形成的见解。凡是别人走的路,我至少要撇开一点,要另寻蹊径,或另寻自我表达,这是我长期的习惯或者是毛病,我认为,艺术生活是发自内心自然,内心想什么,艺术就应该表达什么。

我在写字画画的时候,坚持三点:

第一,要正,必须要有大脉。在绘画写字的时候,落脚点要符合这个大脉范围。我们中华民族的历史渊源,形成了书画的历史长河,形成了大片山势、山脉。既然形成了各种各样的不同山脉,但它的山形气势都成了一种统一气象。中国绘画,或者是中国书法,一定要守住文心、文骨,如果没有文心的表现,没有文骨力量的支撑,作品就显得有一定的局限。中华民族的文脉,我们三位朋友都能遵守,都在中华文化和书法这种大脉、大山、大势之中,我们都各自取了一点自己需要的,符合这种大脉气象、气质、形貌。

第二,我觉得应该不断地完善自己,写字不是光写字,画画也不是光是画画,画画以外,要去爱更多对书画有益的能帮助自己的东西。所以,我自己的实践就是这样,经常把书法的东西运用到画里头,把画里的东西运用到书法里头,而且有些时候,情不自禁还要表示、流露一种心悦感,画出来要高高兴兴的,很有趣味,是一种写心关系,不是一种写形关系,不是写貌关系。我在临池的时候,就没有想过我在哪里爬山,在哪里吟诗,只觉得这是一种趣味,一种玩法,要玩出天真、玩出烂漫、玩出可爱,最后还要玩出智慧。一旦智慧高了,作品就可能出现闪光点。

第三,要坚持自我,要有独到的判断,甚至可以说有自己的偏爱。我们三位都很自我,鲍贤伦是鲍贤伦,刘一闻是刘一闻。独步行走的时候,走的才是各人自己的路,但是这种路,又要符合并最终回归到前面所说的大脉之中。

王立翔:鲍先生您成名非常早,是首届全国大学生书法比赛一等奖获得者。在艺术追求路径上,您也是持之以恒、不断追求,最终在自己风格确立和风格打造上,形成了非常具有当代标识意义的范式。从我个人欣赏视角,您的书风可以用四个字概括:“浑厚古质”。“质”,不仅仅是质朴的意思,还有质地的意思,就是您的金石气韵的表现。也请您谈谈对风格追求的所思所想。

鲍贤伦:我觉得风格是个很危险的词。促使我想这个问题是2014年,我在中国美术馆做了一个比较有规模的个展,当时起一个展名,我想了两个月。当时我很喜欢读陶渊明的诗,正好是那个阶段,陶渊明的几句诗对我很有启发,“凯风因时来,回飚开我襟”“遥遥望白云,怀古一何深”,我就从中各取了两个字,把展名定为“我襟怀古”。有学者说,你这个词有点生造。我想了一想,生造就生造,不容易雷同。马上又有人说,你这个名起得不太好,不太能反映你艺术追求的主方向。我想了一下,其实还是有的,稍微有点隐晦:“我襟”二字,我把自己创作的主体性和内涵放在了里面,但又被后面“怀古”两个字盖掉了。刚好那会儿雅昌来采访我,问我能不能用最简洁的语言,谈下书法实践的主要方向。我被这个问题“逼”了一下,一激灵,我说我有,一面旗子在导引着我,旗子的一面写着“最入古”,另一面写着“最风格”。雅昌的采访标题就是这个“最入古、最风格”。我的朋友都被我吓了一跳,因为我平时为人比较温和,比较保守,不会用“最”这种字眼的。自此,我就面临一个课题,要把这个事情想透。正好那时,潘善助在主持上海市书协的工作,请上海走出的人都回来,做一个论坛,让我讲一下书法问题。于是我第一次正面回应了关于“入古”和“风格”的问题。简单来说,一个书法家,一个从事书法实践的人,其实只有一条路,就是两条腿往前迈。其中一条腿就是求法度(要入古)。这就是說,要有技法,要和古典的技术、规则相吻合。另一条腿就是养性情。所谓性情,就是讲一个人的修养、才华和人格气度。这类精神性的品格,会对你作品的形成和创作成果的走向发生支撑性的作用,所以非常重要。想清楚这些以后,我就开始正面阐述“风格”的问题。我认为,老先生们其实是不讲风格的,觉得讲风格一不小心就会误导年轻人,但是有成就的书法家没有一个是没有风格的。这就使我的论证得到了一个基本的支撑。从历史上看,中国书法史在东晋以前,基本上和文字的演变史同步,篆书、隶书、草书、楷书的字体演变,同时构成了中国的书法史的前半段。东晋以后,这五体都具备了,中国书法史还在继续向前发展,这时,不能再依靠五体的更替,新的字体已经不再产生,于是就走向了风格类型。所谓的颜体、柳体、欧体,就是指他们风格的差异。东晋以后的书法史,就是风格演变史。这又给了我一个历史的认知的支撑。说来容易,做起来何其之难。两条腿走路是终身的事情,技法永无止境,修养的问题更是难上之难。但两者相较,我觉得还是性情修养更难。

我们这一代书家最大的问题是什么?最大的问题和我们的前辈相比,读书太少。性情来自修养,那么具体来自哪些方面呢?我看,最重要的就是书本的智慧,再加上从生活而来的人生智慧,两者源源不断汇合起来,你的修养就好,你的性情就充沛。现在写字的人那么多,展览那么多,书法人口那么壮大,真是令人自豪。这个时代为艺术发展提供了非常有利的条件,但是我们同时看到,字反复在写,但样式却并不多,比较雷同。我也思考了这个问题。我认为,问题主要还不在技法。现在技法的普及程度很高,却彼此相仿,这不是技术的问题,也不是法度的问题,而是修养的问题。

性情贫瘠者,一定是彼此相仿、彼此相雷同的,我影响你,你影响我。修养充沛者就不是这样。他们是各自变化而生动的。为什么他们各自变化呢?因为他们不得不这样。他们服从的不仅仅是外在的技法,他们还有一个坚强的、坚硬的念想,一个审美的判断。刚才大家也都讲到了这个问题。刘云泉老师还讲得非常明确,我觉得这就是讲到了根子上去了。思来想去,我对自己走的这条路有了一点信心。

古代的经典的东西,我们得努力逼近它,然后试图把自己的风格倾向、自己的面目诉说清楚。我觉得风格不仅是一种图式,更是一种审美判断,这个审美判断是一种严格的价值判断,必须是开拓审美新领域的,是提供审美新经验的,但这也不是自己生造出来的,是从书法的生成,从古典的源流中自然生成的,一旦有开拓新审美的可能,我们应该非常自信,甚至不顾一切地,把它捕捉住。捕捉住以后,又不断让它生发,不断调整,在入古问题上、在技法的支撑问题上和样式新颖的问题上,相互进行调整。确保在审美的问题上,自有其高度。在高度之外还有新度,是新风格、新领域、新经验。同时关注着高度和新度,彼此交叉着、磨合着,渐渐地往前走。我就是这么想、这么做的,但做得还很不好。我知道旗子还在前面,我会继续努力。

王立翔:谢谢鲍先生,非常深刻地阐述了自己的对风格、对性情的追求和探索。这个命题也是你们三人今天能够走到一起,共同思考,充分交流,并在其中找到契合点的一个共同命题。所以最后要请教刘一闻先生,因为你们三位的风格面貌差异其实是非常大的。如果对你们的经历、学识缺乏深入了解,在看待你们的作品的时候会感到诧异。请问您怎么看待彼此的不同和不同面貌,是什么契合点让你相信这样的三个人可以走到一起呢?

刘一闻:套用一个词,叫“和而不同”,我觉得对我们三个人来说,比较恰当。其实做这么一个三人同行的展览,比找对象还要难上许多。找对象,见到赏心悦目,且谈吐之间大家能够志趣相投的,就可以继续发展。但是在艺术话题上,就没有那么容易了。可能会有冲突,可能会因为观念的不同而各抒己见,我觉得这很正常。刚才鲍先生说得很好,在创作上,要怀有一个好的心态和坚定的信念,在基本技法的准备上要很充分。说起来简简单单,其实要走全这些路是非常难的,因为在认知上你可能会发生偏差。

在我年轻的时候曾经有过阅读大量前辈作品的经历。当时很佩服,似乎见到的每一位前辈都是无可挑剔的。但是,当我们渐渐长大之后,你会发现一些不够,那是因为我们渐渐具备了眼光和高度。所以高度对每一个创作者来说,一定是要怀在心里。但是高度从哪里来呢?它当然是来自不同的识见,那么识见又从哪里来呢?刚才鲍先生讲要多读书。这话从理论上说并不复杂,但是做起来不简单。书本是无尽的源泉,是取之不尽的宝库。这番话尤其要送给年轻的书界朋友。我们三人中年纪大一些的是刘云泉先生,已经八十了,我也七十五岁了,鲍先生也将要七十,都是老人了,我们有资格说这个话,对青年学子,对在实践上有前进空间的年轻作者,或许会有意义。办这个展览,我们一个是想获得更多的知音,大家一块儿来谈论书法创作,取长补短,还有一点,就是面对大量的年轻人,希望对他们有所帮助,希望他们能走得更高,走得更远。

王立翔:谢谢刘先生,刘先生用非常发自肺腑的语言,讲了办展的取向和思考,也回应了刚才两位书家在一些问题上的共同追求和思考点。鲍先生您还有什么要补充的。

鲍贤伦:我突然觉得我刚才讲问题的时候有点太理智了,回答问题不够正面,而且我自己提出的也只是一个框架。我举一个小小的例子。关于读书的问题。读书确实是我们一个短板,弥补短板是有难度的,但不是无路可走。我觉得我们天天写字,经常搞创作,这就是我们对于所读之书的,一个非常切实的上手的机会。比如说,我这次十件作品都来自一套书:1910年代到1930年代,邓实、黄宾虹编纂的《美术丛书》。他们花了二三十年时间,把历代关于美术类的书都收集起来,编成一套,一共四辑。前几年,浙江人民美术出版社整理后又再版了,一套四十本,书法、绘画、鉴赏、文房四宝……各个类别都有。这个版本非常好,基本上是中古以后的文献,竖排本,没有标点。读书的过程,既获得知识,又获得能力。你首先要断句,意思不明白怎么抄?这就把读书和写字结合起来了。这个资料人们普遍不够注意,又是很有价值的,选这个可以体现你审美价值的文本就很好。古人的书写和文本是一回事,文本就是自己的文章,我们基本没有这个历史机遇了,主要还是找一些文字内容,所以本子要找得好。你说我这次十件作品是不是创作呢?我也可以认为它根本不是创作。书写的样式就是这本书的样式:一个器物,然后写一首诗,诗里面有些内容不好理解,就用双行小字做一个注释。就是这个样式,無非是古籍的样式,我把笔墨放进去。我每天抄书,发进朋友圈的时候,也会在边上写上两个字:“抄书”。不要把笔墨的问题和书法文本分开,和修养分开,这个是一个现实的问题。借这个机会,我想将读书的问题“落地”。谢谢。

王立翔:非常感谢鲍先生,在最后点明了关于修养、性情的培养,读书、学问的追求的重要话题。

三位书家长期学习、追求艺术,功底深厚。在书家身份之外,他们还有更多元的身份。像鲍先生曾经担任过浙江省文物局的局长,曾经是中文系主任、教授,刘一闻老师在上海博物馆做研究员,刘云泉老师也是这样,书画诗文非常精通。三人艺术展呈现给大家的,不仅仅是现场的作品,更是他们的人生阅历和对人生修养的追求。通过这次的三人展,不仅能让大家感受到各自的艺术的精彩,同样也展现了他们的性情和品格,这些都让我们非常仰慕。可以说,三位已经达到了这样一种境界:不拘于小节,不拘于一时的技法,具有一种淡泊磊落、自由畅怀的境界追求。相信这次展览和漫谈对大家追求艺术、表达人生态度等方面有所启迪。