贸易政策不确定性与持续在位企业高质量发展

2023-08-17卢晓菲

关键词:贸易政策不确定性;持续在位企业;三元边际;沉没成本

一、引言

近年来,以中美贸易摩擦、日韩贸易争端等为代表的国际贸易摩擦加剧,伴随着疫情反复的严峻形势,世界经济下行压力增加、全球经贸格局深度调整,国际贸易发展面临的不确定性持续加大。WTO 贸易晴雨表(WTO trade barometers)数据显示,受贸易壁垒增加和区域冲突等不确定性因素的影响,疫情前的2019 年第四季度全球货物贸易晴雨表指数为95.5,此后受新冠疫情等因素影响,2020 年第一季度下降至87.6,第二季度持续下降至84.5,此后多有反复,至2022 年12 月受疫情持续蔓延和俄乌战争等因素综合影响的货物贸易晴雨表指数为92.2,预期未来仍将存在较大不确定性。与此同时,中国申请加入CPTPP、RCEP 正式实施、中欧全面投资协定(CAI)完成等则会导致经贸不确定性降低。因此,中国企业出口面临着多重因素复杂交织下贸易政策不确定性的起起伏伏。限于数据,暂时无法对RCEP 正式实施等的影响进行深入探讨,本文以中国加入WTO 这一早期的贸易协定签订事件为背景,研究贸易政策不确定性如何影响微观出口企业的高质量发展,以期对当前RCEP 正式实施等事件的影响效应提供借鉴。实行高水平对外开放、开拓合作共赢新局面是“十四五”规划和二〇三五远景目标的重大战略部署,妥善应对外部不确定性则是这一战略目标的重要保障。而持续在位出口企业不仅是高水平对外开放主要参与者,更是高质量出口主要载体,研究这类企业如何应对复杂局势下贸易政策不确定性的波动而得以保持持续出口状态、实现在国际市场上的“风雨不动安如山”,既有助于推动微观层面的出口企业优化资源配置,又有助于促进宏观层面的贸易强国建设和新发展格局构建,具有重要的理论和现实意义。

中国入世之后,中美建立永久正常贸易关系,大幅降低了中美双边贸易政策不确定性(TradePolicy Uncertainty,以下简称TPU),TPU 会通过出口企业内各产品间、行业间、企业集聚地区间及出口市场间的溢出、传播效应,普遍降低企业各出口行业、出口市场所面临的贸易政策不确定性(Crowley et al.,2018)。因此,本文关注的是出口市场包含美国在内的持续在位企业样本,研究这类企业如何针对TPU 波动进行出口行为调整。

本文沿用目前WTO 背景下贸易政策不确定性的主流识别方法,来测算中国输美出口面临的TPU,即以HS6 位数行业面临的二类关税和最惠国关税之间差额的技术变形来测算。中国加入WTO的外生性可有效规避后续的计量模型内生性问题。

本文利用2000—2006 年中国海关进出口高度细分贸易数据和中国工业企业数据库,匹配美国关税数据(Feenstra and Romalis,2002)和WTO的关税下载工具数据库(Tariff Download Facility),使用倍差法和高维固定效应估计等计量方法,基于中国入世这一准自然实验,理论分析并实证检验了中国入世后TPU 下降对中国持续在位企业出口行为的影响效应及作用机制。

本文可能的边际贡献包括:第一,拓展了研究TPU 和企业出口关系的新视角,将企业划分为短期出口和持续出口,深入探讨持续出口企业如何受TPU 波动的影响。第二,发现了TPU 下降导致持续在位企业缩减出口规模的新机制,即企业内产品三元边际效应,尤其是细化了企业出口扩展边际效应的具体模式:企业出口新产品、开拓新市场和升级老产品-老市场的产品质量。第三,从理论和实证两个层面,提出了出口沉没成本、企业异质性、行业异质性对TPU 影响效应起到了不同调节作用的新观点,丰富了TPU 波动引致微观企业贸易效应的经验分析。

二、相关文献综述

贸易政策不确定性主要是指贸易政策发生难以预测的并会引致经济后果的可能性。学术界较早研究TPU 的是Handley(2014),作者认为,企业出口决策具有期权价值特征:如果预期收益现值小于成本,企业会延期出口;如果预期收益现值大于成本,企业会当期出口。由于大部分企业都是风险厌恶的,TPU 提高会降低企业的预期收益,增加“预期收益现值小于成本”的概率,进而导致企业延期出口,最终不利于出口扩张。基于这一理论,学术界展开了对TPU 的广泛研究,和本文最相关的文献主要包括两大类。

第一类文献重点关注TPU 降低引致的出口二元边际效应。一国加入WTO 等贸易协定之后,成员国彼此之间的TPU 降低。一国TPU 降低,会降低外国企业进入该国的生产率门槛,进入该国的外国企业数量或者产品种类数量往往会增加,但进入该国的企业平均出口规模是缩减的,即出口扩张的作用机制是行业内的各个企业间扩展边际为正、集约边际为负。这类研究中,有学者基于澳大利亚加入WTO 这一背景,发现澳大利亚的TPU 下降,导致其他国家对澳大利亚的出口产品种类数显著增加,即扩展边际显著为正(Handley,2014)。有学者基于葡萄牙加入欧共体这一背景,发现TPU 下降对葡萄牙企业总出口增长起到的巨大推动作用,主要是通过扩展边际,即出口企业数量的增加;而集约边际为负,即主要是新增小规模企业进入市场(Handley 和 Lim?o,2015)。有學者基于中国加入WTO 这一背景,发现TPU 下降能显著促进新企业进入(Handley 和 Lim?o,2017),促进出口高质低价产品的中国企业进入美国市场,同时也会导致出口低质高价产品的中国企业退出美国市场(Feng et al.,2017),或者会促进中国进口产品种类数增加、扩展边际显著为正(Imbruno,2019)。其他学者从不同方面论证了TPU 和贸易扩展边际之间的负向关系(Carballo etal.,2018;Greenland et al.,2019)。有学者从反倾销视角研究TPU,发现企业面临的TPU 增加,会导致企业进入新市场概率降低、退出市场概率提高,从而扩展边际显著为负(Crowley et al.,2018)。国内不少学者也实证检验了TPU 对出口扩展边际的显著作用(汪亚楠与周梦天,2017;曲丽娜和刘钧霆,2021)。但也有学者持不同观点,认为中国和RCEP 成员国以及和TPP 成员国之间签订的贸易协定会降低TPU,但由此促进制造业出口扩张主要是通过集约边际,而非扩展边际(钱学锋和龚联梅,2017)。

第二类文献以第一类文献为基础,重点关注TPU 引致经贸效应的作用机制,主要以国内文献居多。首先,中国入世之后,TPU 下降的同时也伴随着贸易自由化程度提高,二者之间既有联系又有区别。其区别在于:TPU 下降是目的国贸易政策发生不可预测的可能性的下降,而贸易自由化程度提高主要是指目的国对贸易的实际限制逐渐减少,相较之下,前者比较宽泛、笼统,对其测度一般比较困难,而后者在学术研究中一般指的是关税减免或非关税壁垒的消除。从量化测算视角来说,TPU 一般以入世前的潜在二类高关税(并未真的施行过)和实际最惠国关税之间的差额来测度,而贸易自由化则以实际施行的关税税率来衡量,和关税税率成反比。其联系在于:这二者之间存在复杂的交互效应。一方面,贸易自由化为TPU 影响出口企业的利润提供了重要的环境渠道(汪亚楠,2018);另一方面,TPU 会提高出口规模对贸易自由化的弹性(黄亚钧和汪亚楠,2017),入世后贸易自由化程度提高对高TPU 行业的扩张效应会显著大于低TPU 行业。其次,TPU 下降会从多方面促进企业出口升级:通过促进整体出口扩张机制提高生产率(魏悦羚和张洪胜,2019),通过向企业传递政府市场化信号和违约风险下降信号两大机制提升企业出口稳定性(周定根等,2019),通过OFDI 机制促进企业出口产品质量升级(汪亚楠等,2020),通过提高进口产品种类数量和提高进口产品质量促进企业进口绩效提升(毛其淋,2020),通过中间品进口和出口产品质量两个路径显著促进企业加成率提升(谢杰等,2021),通过提升企业生产率的方式扩大企业出口产品范围(王明涛和谢建国,2022)。再次,TPU 下降实际是风险下降,会刺激企业降低储蓄、增加投资:通过促进企业规模扩张、利润总额和工业增加值增加的途径促使企业减少预防性储蓄(毛其淋和许家云,2018),通过扩大投资和市场规模机制促进企业创新(佟家栋和李胜旗,2015;Liu and Ma,2020;Coeli,2022),通过扩大出口产品范围机制促进企业扩大就业人数以匹配产品范围(李胜旗和毛其淋,2018),但在国内市场分割情形下也会提高企业出口依存度(刘晴等,2020)。最后,目的国TPU 降低在扩大出口国出口规模的同时,也会促进出口国内部区域间人口流动(Facchini et al.,2019),可能会导致目的国就业人数减少(Pierce and Schott,2016),但也可能会改善目的国的消费者福利(Heise et al.,2019)。

综上,现有研究围绕TPU 引致的经贸效应展开了大量有益探讨,为本文奠定了重要基础,但仍存在以下研究空间可拓展:第一,大部分关注TPU 如何影响企业出口二元边际的文献聚焦于行业层面,此时扩展边际主要指企业间的进入退出,集约边际多指企业平均出口波动。较少有文献关注微观企业内部的二元边际,即企业内部的产品边际和市场边际,更少关注微观企业的质量边际。第二,目前学者关于TPU 到底如何影响出口规模和出口质量莫衷一是:大多数学者认为贸易协定签订后TPU 降低会促进出口规模扩张,但考虑到《多种纤维协定》的废除和低沉没成本因素,二者之间可能并没有显著关系(王璐航和首陈霄,2019;Alessandria et al.,2019);主流学者认为TPU降低会促进中国出口产品质量升级(汪亚楠等,2020),但也有学者认为入世后TPU 降低会抑制中国出口产品质量升级(苏理梅等,2016),而遭遇反倾销等因素导致的TPU 提高反而会促进产品质量升级(卢晓菲和黎峰,2022)。因此,目前尚需要对TPU 的出口规模和质量效应到底如何给出明确解答。第三,大部分关于TPU 引致贸易效应的现有研究并不区分出口企业是持续在位还是短期进入。中国入世之后,TPU 大幅降低,行业出口规模显著扩张。而行业出口扩张主要得益于小规模企业短期进入。这些短期出口企业借助于TPU 下降的利好政策环境和中国劳动要素成本低廉的人口红利,通过薄利多销的出口模式实现短期获益。短期出口、短期获利的这些企业,大多出口低质低价、价值链低端产品,通常来说也并不追求出口产品竞争力和品牌树立,不考虑长期出口竞争力建立和长期出口高质量发展,难以支撑起中国出口贸易长期发展、民族品牌的建立,更无益于“十四五”规划和二0三五远景目标提出的“建设贸易强国”“培育新的出口竞争力”“提升出口产品质量和附加值”等重大战略目标,而只有持续在位企業才是实现中国出口升级和出口竞争力提升的关键所在。长期持续在位出口企业在面临TPU 降低这一冲击的时候,实际上同时面临着风险降低和竞争加剧的双重影响,其出口行为会如何调整?企业整体出口是否存在负向的集约边际?企业内部如何配置资源应对这一冲击?这些问题促使本文展开下面的研究。

三、理论机制分析

(一)TPU 影响企业内出口调整的机制分析

假说1:对于持续在位企业而言,TPU 降低,外部风险降低导致的出口促进效应小于出口竞争加剧导致的出口抑制效应,企业会缩减出口规模。

不少文献针对持续在位企业和短期出口企业的混合样本,也得出了假说1 的结论,比如以(Handley,2014)为代表的众多学者都认为TPU 降低后,虽然会推动行业层面上贸易扩张,但是竞争加剧导致行业内企业的平均出口规模缩减。本文在此基础上,试图进行两点拓展:一是将研究对象限定于持续在位企业,剔除短期出口企业,目的在于考察这类企业何以能够长期持续,为增强中国出口企业持续性提供经验参考。二是本文研究内容并不止于得出“TPU 降低导致企业平均出口规模缩减”这一学界共识性的结论,而是进一步对这一表象背后微观企业内部的出口产品和出口市场结构调整机制进行探讨。

企业总出口可以进一步分解为集约边际(企业内每种产品的出口额规模)和扩展边际(企业内的产品种类数量)。其中,企业出口集约边际主要指的是每个企业内部的产品出口在“量”(比如出口额)上的增加,而企业出口扩展边际主要指的是企业产品数量的增加。集约边际和扩展边际的差异,实际上是造成多产品企业的各种产品出口增长方式和产品竞争力差异的重要因素,尤其是扩展边际相对于集约边际来说,更能体现企业产品出口高端化和出口增加值的能力(张杰和郑文平,2015)。因此,要全面考察TPU 波动下企业如何调整出口结构以实现高质量发展,需要考察企业内的集约边际和扩展边际两个方面。对于一个持续在位企业而言,TPU 降低时,外部风险降低,市场环境改善,试错成本降低,会激励企业尝试出口新产品,增加出口产品种类数,甚至拓展新出口市场,即扩展边际为正。但是,持续在位企业也须面临现实问题——生产率门槛降低导致了大量竞争者进入。因此,企业会谨慎选择产品出口规模,小规模出口往往是明智之举,即集约边际为负。

此外,由于生产率门槛降低而大量进入的新企业,多为低生产率企业,由此带来的竞争加剧实际上主要是低端同质产品的竞争加剧。此时,为避免低端竞争,持续在位企业经过前期资本积累,有能力也有动机进行资源优化配置,升级整体出口产品质量。由此提出假说2:

假说2:TPU 降低,引致了持续在位企业内部的三元边际效应:风险降低导致企业增加出口产品种类数、出口市场数,拓展新产品、新市场,扩展边际为正;竞争加剧导致企业缩减产品平均出口规模,集约边际为负;规避低端竞争导致企业升级出口产品质量,质量边际为正。

(二)TPU 影响持续在位企业出口调整的异质性分析

首先,沉没成本是重要的企业进入壁垒:高昂的沉没成本使得企业做出进入决策时更为谨慎,如果没有足够的信息使得企业认为预期收益大于投入的所有成本,潜在进入企业不会贸然进入。因此,即便降低了新企业进入市场的门槛条件,高昂的沉没成本也会使得新企业望而却步,降低新企业进入的概率。其他条件不变的情况下,生产率门槛降低,新企业进入低沉没成本行业的概率更高。这也就意味着,相较于高沉没成本行业,低沉没成本行业的持续在位企业受到的出口竞争抑制效应更大,因此,TPU 降低对低沉没成本行业的出口抑制效应会更大。

其次,企业异质性会导致企业出口选择机制呈现差异性。其一是企业所有权性质。相较于国有企业,外资企业市场化经营程度更高,且入世前后一段时间主要把中国作为加工制造基地,流水线生产技术和工艺可通过劳动力流动而实现技术溢出。TPU 降低后,依靠技术溢出效应而快速掌握了外资企业同质产品生产经验的新企业进入市场(多以民营企业为主),且同一时期伴随出现的FDI 兴起等因素也仅对非外资企业产生显著溢出效应(高建刚,2015),导致外资企业受到更为激烈的竞争压力。其二是企业贸易性质。加工贸易企业往往享受免进口税待遇导致其从关税减免中直接获利比较小,且由于加工贸易的脆弱性导致加工贸易外部抗风险能力弱(张其仔和许明,2020),因此,这类企业受TPU 降低的正向影响可能会小于负向影响。同时,样本观测期内加工贸易是中国融入全球价值链的主要模式,且已经形成了路径依赖,贸易政策波动产生的影响效应在加工贸易中往往更为突出(余淼杰和袁东,2016),由此,加工贸易企业受到的出口抑制效应可能比一般贸易企业更大。

最后,企业出口选择也受制于行业特性。一方面,根据行业产品流向的最终用途,可将行业划分为中间品、消费品和资本品。其中,资本品出口的生产率门槛相对较高,对企业的资本密集度有一定要求且产品替代弹性一般较低,因此TPU 下降时尽管降低了企业进入的生产率门槛,但是能够进入市场、参与竞争的企业仍然比较少,所以资本品出口企业受到的出口抑制效应可能有限。中间品贸易是中国贸易“主力军”,且由于产品贸易价值链的前、后向链接更为密切,TPU 降低导致的出口抑制效应会沿价值链多方向传导、放大,因此出口抑制效应会强化。而消费品由于行业特性,实际上更多受到市场需求因素的直接影响,而中国入世后、贸易开放度提高导致国外市场对中国出口消费品需求增加,所以企业有出口扩张的实际需要,因此TPU 的出口抑制效应可能比较小。另一方面,就技术水平而言,可将行业划分为高、中、低技术。其中,高技术行业进入门槛相对较高,且样本观测期内,中国高技术行业发展基础相对较弱,入世后贸易开放度提高,大量外资企业进入导致本土高技术企业被动融入全球生产网络,但被俘获在全球价值链的加工、组装等低端环节,因此TPU 降低后,高技术行业并不会出现大量进入新企业的情况,高技术行业受TPU 降低的影响比较小。中技术行业往往位于全球价值链的上游,能给企业带来较大的转型升级能力(Dai et al.,2016),样本观测期内又是中国出口的主力军,因此无论是TPU 降低带来的出口竞争抑制效应,还是风险降低激励效应,可能都会比较典型地体现在中技术行业。低技术行业进入门槛低,TPU 降低后会涌入大量同質企业,因此低技术持续出口企业受到的竞争压力会比中高技术行业更大。

基于上述分析,提出本文的假说3:

假说3:低沉没成本、外资企业和加工贸易、中间品和中低技术行业中,TPU 对持续在位企业的出口抑制效应更大。

(二)数据处理

本文主要数据来源有三个:首先,Feenstra 和Romalis 提供的关税数据。该数据库基于1989 年至2001 年美国协调关税表(HTS)构建,包括最惠国关税和二类关税等各种进口关税。其他国家关税数据来源于WTO 的关税下载工具数据库(Tariff Download Facility)。

其次,2000—2006 年中国海关进出口贸易数据。该数据库提供了进出口企业-产品-目的国-年份的详细贸易数据。结合本文所研究问题,对海关数据库做了删除异常值、缺失值、出口额小于50等常规处理。

最后,1998—2008 年中国工业企业数据库。该数据库是最全面的企业信息数据库,由国家统计局提供,样本为所有国有企业以及规模以上非国有的工业企业。该数据库提供了两类指标,一类是企业信息,包括企业名称、企业地址、企业法人、邮政编码、电话号码、注册类型、开业年份、行业信息、企业就业人数等;另一类是企业主要财务指标,包括流动资产、固定资产等等。本文对工业企业数据进行删除销售额、职工人数、总资产或固定资产净值缺失的观测值,职工人数小于8的观测值等常规处理。

由于本文所研究的企业不是快进、快出这类短期出口企业,而是全观测期(2000—2006)都在位的持续在位企业,因此上述数据库匹配得到的数据样本中,删除了出口期数小于7 期的短期出口企业。此外,基于已有文献(Crowley et al.,2018)的研究结论,本文认为,对于某个企业而言,存在TPU 在出口企业内的各产品间、行业间、企业集聚地区间、出口市场间的溢出、传播效应,导致企业各出口行业、各出口市场所面临的贸易政策不确定性普遍降低。因此,本文关注的是出口市场包含美国的持续在位企业样本。

(三)统计描述

经过上述处理,得到本文計量模型部分的主要变量,统计描述如表1 所示。其中,除测算得到的指数TPU 之外,其他变量均已做对数处理。

本文核心解释变量是贸易政策不确定性TPU。根据测算得到的TPU 指数,本文绘制了中国出口企业面临的TPU 在不同出口市场和行业的分布热力图,如图1 所示,其中颜色深、浅分别代表TPU 指数的高、低,为节省作图篇幅,图1 横坐标为45 个主要出口市场,纵坐标采用17 个主要行业大类标注。可以看出,样本观测期内,中国出口企业面临的贸易政策不确定性具有较为突出的行业集中性特点,纺织服装(Textile)、非金属矿物(Non-Metallic Mineral)以及仪器仪表(Instrumentation)等行业的TPU 较大,农产品(Agricultural)和金属制品(Minerals)等行业出口面临的TPU 相对较小。从市场分布来看,相对来说,瑞士(CHE)、希腊(GRC)、挪威(NOR)等欧洲市场的TPU 较大。

就本文匹配得到的持续在位企业数据样本而言,2000 年和2001 年,出口一年就退出市场的短期出口企业数分别为418 个和332 个,占当年出口企业总数的比重仅为3.16%和1.84%。而中国入世之后,仅出口一年的企业数量翻数倍增加,2002 年入世当年达1 356 个,占比增加到5.04%。此后逐年增加,至2006 年增加到18 302 个,占比高达27.91%。这表明,中国入世,导致了大量的短期出口企业进入市场,对整个样本观测期都存在的持续在位企业而言,出口竞争加剧。因此,对于整个观测期都存在、中国入世前后都存在的持续在位企业而言,TPU 降低是把双刃剑,既降低了市场风险,同时也带来了激烈的竞争压力。本文感兴趣的是,持续在位企业如何应对这把双刃剑?企业出口是否也存在Handley 和Limao 提到的“负向集约边际”?

鉴于此,图2 考察了中国入世冲击前后持续在位企业的出口行为,分别对入世前后的持续在位企业出口规模和TPU 之间的关系进行了简单直观的散点图关系图示。可以看出,入世之前,持续在位企业出口规模和TPU 之间并无显著关系,即面临高TPU 的企业和低TPU 企业出口规模之间并无显著差异。而入世后,持续在位企业出口规模和TPU 之间的拟合线明显向右下方倾斜,表明面临高TPU 的企业出口规模显著小于面临低TPU 的企业。由于入世后中国各行业出口的TPU 是普遍降低至0 的,所以图2 的结论实际上表明了,入世后,TPU 降低幅度越大,持续在位企业出口规模就越小。本文余下部分致力于对这一结论作出实证检验。

五、TPU 影响效应的实证结果分析

(一)基础回归分析

为验证假说1,使用倍差法对计量模型(1)进行基础回归,结果如表2 所示。其中,第(1)列在控制了企业固定效应、年份固定效应和行业固定效应的基础上,仅加入作为核心解释变量的交互项。第(2)~(5)列在此基础上逐渐加入了企业就业人数等企业水平时变因素,第(6)列加入了企业面临的加权出口市场关税和汇率。可以看出,交互项系数始终在1%的水平上显著为负,这表明对于持续在位企业而言,中国入世之后,初始高TPU 的行业相对于初始低TPU 的行业,前者的企业出口规模更小,即入世后TPU 降低显著减小了企业出口规模,由此验证了假说1。可能的原因是,中国入世导致TPU 大幅下降,对持续在位企业而言,虽然出口风险减小,激励企业扩大出口,但TPU 下降也同时降低了进入市场的生产率门槛,这对生产率较高的持续在位企业没有直接影响,但会导致大规模的低生产率企业进入,新进入企业一方面可以通过技术溢出和劳动力流动获取持续在位企业出口经验从而仅需支付较小沉没成本,另一方面,凭借劳动力红利而得以压低价格采取“薄利多销”策略以挤占市场份额,由此,持续在位企业面临的出口竞争迅速加剧。由于TPU 下降的风险降低激励效应小于出口竞争抑制效应,企业选择调减出口规模。

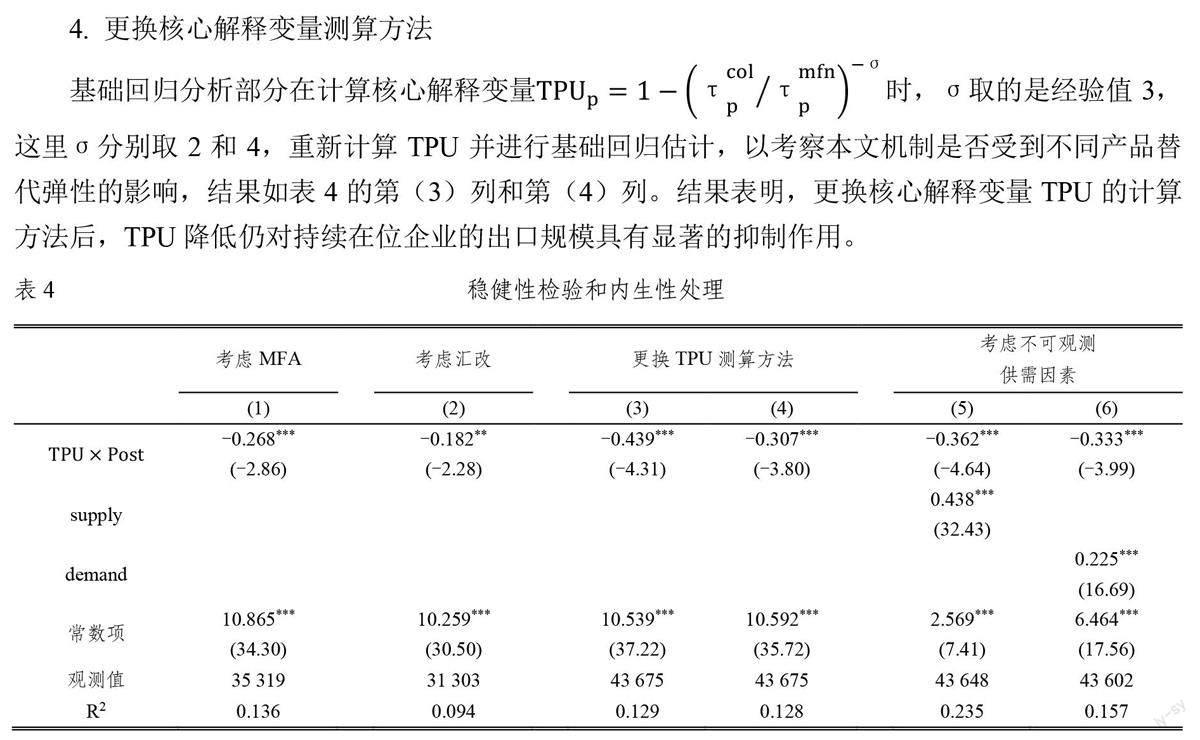

(二)稳健性检验和内生性处理

1. DID 的稳健性检验DID 估计的关键假设是,如果不发生中国入世冲击、TPU 降低的情况,处理组(高TPU 行业)与对照组(低TPU 行业)在时间趋势上是基本平行的,在冲击之前不存在处理组和对照组的显著差异,即平行趋势假设。然而,处理组和对照组在冲击之前可能就存在自身差异,那么两次差分得出来的效应(即交互项系数)就不完全是TPU 降低导致的。尽管从图2 能粗略看出入世之前并不存在处理组和对照组在出口规模上的显著差异性,但仍需进一步的检验,本文主要从DID 的平行趋势假设检验和安慰剂检验两个方面进行。

首先,采用事件研究法对处理组和对照组的平行趋势进行检验,这种方法相较于直接画处理组和对照组出口规模的均值对比图来说,更为科学、准确。具体来说,分别生成处理组虚拟变量(处理组取1,对照组取0)和入世前两年、入世前一年、入世当年、入世后一年、入世后两年以及入世后三年这6 个年份二元虚拟变量的交互项,并放进基础回归模型,交互项系数即为各期处理组和对照组之间的差异。结果如图3 所示。可以看出,在入世前两年,处理组和对照组之间的差异在0值附近波动,而入世之后,则显著为负,表明本文DID 基本满足平行趋势假设。

其次,考虑到有可能存在其他政策或随机性因素对处理组和对照组趋势差异的影响,进行安慰剂检验。这里从两个角度展开,其一是假设中国入世冲击发生于2001 年,即构造入世前一年(2001年)虚拟变量Y2001,并将其和TPUf,2000交互,放入基础回归模型重新估计,结果见表3 第(1)列,可以看出新增的交互项并不显著,表明通过了安慰剂检验。其二是针对2002 年之前的样本进行企业出口规模对TPU 的回归,结果如表3 第(2)列,可以看出TPU 系数尽管为负但并不显著。至此,可以说本文倍差模型的结果基本是稳健的,交互项系数显著为负可以解释为TPU 降低对持续在位企业存在显著的出口抑制作用。

2. 考虑多纤维协议(MFA)废除

WTO 在2005 年完全廢除了《多种纤维协议》( MFA) ,取消发达国家对发展中国家纺织品歧视性的进口配额制度。这一政策变更发生在本文的样本期间,会促使相关行业的出口行为出现较大的调整。有学者明确指出,一旦撇除了MFA 的影响因素,TPU 的波动并不会对中国行业出口总量造成显著影响(王璐航和首陈霄,2019)。为了探讨TPU 的波动对微观层面持续在位企业产生显著影响的稳健性,也需考虑纺织品配额制度的取消对本文机制的影响,因此本文按照文献中的经验做法,剔除HS2 分位大于50 小于63 的纺织品行业企业,重新进行基础回归估计。回归结果如表4 第(1)列。可以看出,控制《多种纤维协议》废除的影响之后,交互项系数的绝对值有所减小,但依然在1%的水平上显著为负,因此仍然可以说本文核心结论是稳健的。

3. 考虑汇率改革

汇率也是影响出口企业出口行为的重要因素,会显著影响企业出口产品和出口市场的选择。为了撇除人民币汇率改革对持续在位企业出口规模可能产生的影响,删除2005 年和2006 年样本,重新进行基础回归估计,结果如表4 第(2)列。可以看出,考虑人民币汇率改革的影响之后,交互项系数的显著性水平略有降低,但是依然在5%的水平上显著为负,表明本文核心结论具备较好的稳健性。

5. 考虑不可观测的供需因素

内生性问题的三大主要来源中,逆向因果在本文所研究问题中不存在,因为中国入世、TPU 降低是严格的外生冲击,不可能受微观企业的出口规模影响。而测量误差和遗漏变量导致的内生性问题,本文采取固定效应估计,控制了企业、时间、行业多维度固定效应,已经在一定程度上尽可能消除这类内生性问题。为了进一步控制其他影响企业出口规模的不可观测因素导致的潜在内生性问题,本文还从供需侧分别进行内生性问题的处理。一方面,中国引领行业发展的产业政策对行业出口可能起到重要作用,比如出口鼓励政策会显著提高受扶持行业的出口额(陈钊和熊瑞祥,2015;胡浩然,2019)。为了控制产业政策这类不可观测的供给侧因素,在基础回归中加入中国各个HS6位数行业的总出口额作为出口供给因素的代理变量supply,结果如表4 第(5)列。另一方面,不可观测的需求侧冲击也可能会对本文的因果识别具有重要影响。比如,入世之后,如果各个出口目的国对TPU 较高的行业依然具有进口配额等其他不可观测进口限制导致长期出口额规模减小,本文所检验的机制就此失效。为了控制这类不可观测的需求侧因素的影响,在基础回归中加入企业各出口市场各个HS6 位数行业的加权总进口额作为进口需求因素的代理变量demand,结果如表4 第(6)列。可以看出,控制了不可观测的供需侧因素之后,交互项系数依然显著为负。

六、TPU 影响企业内出口边际调整的机制检验

根据假说2,TPU 降低导致持续在位企业出口规模缩减主要通过三大企业内出口选择调整机制:扩展边际、集约边际和质量边际。为考察每种边际效应的具体作用机制,下面分三部分分别进行机制检验。

(一)扩展边际效应

中国入世之后,持续在位企业和短期出口企业一样,面临目的国市场的风险降低激励效应,企业有动力出口新产品、开拓新市场。

首先,验证企业出口产品种类数和交互项的关系,这也是目前关于贸易自由化和贸易开放影响机制的主要途径。结果如表5 第(1)列,交互项系数显著为正,表明中国入世后TPU 降低会促进持续在位企业增加新产品。

其次,验证企业出口市场数量和 交互项的关系,结果如表5 第(2)列,交互项系数依然显著为正,表明中国入世后TPU 降低也会促进持续在位企业开拓新市场。

最后,本文更感兴趣的是,企业增加扩展边际的程度,即对企业而言,是否同时拓展了新市场、增加了新产品。这是关乎持续在位企业如何构建拓展产品-目的国范围应对外部冲击、提升出口竞争力、实现转型升级的重要内容。为此,考虑将企业出口扩展边际分为三种情况,即企业f 在年份t 较上一年:1)既没有新增产品也没有新增出口市场,即老产品-老市场,记为情况0;2)无新增产品但新增了出口市场,或者是无新增出口市场但新增了产品,即老产品-新市场或新产品-老市场,记为情况1;3)既新增了产品也新增了出口市场,即新产品-新市场,记为情况2。鉴于企业f 在年份t 的出口选择是一个分类、有序虚拟变量,且由于企业异质性可能导致有序Logit 模型出现伴随参数误差问题,采用固定效应有序Logit 模型进行估计(即BUC 估计)(Baetschmann et al.,2020),结果如表5 第(3)列,其中系数已经进行了指数转换为胜算比。针对固定效应有序Logit 模型的企业个体阈值假设检验结果显示p 值为0.276 9,无法拒绝原假设(即个体的阈值相等),因此进行BUC-t估计,结果见表5 第(4)列(系数同样已经进行了指数转换为胜算比)。交互项系数均显著为正,表明中国入世后TPU 降低,会提高持续在位企业为老产品开拓新市场和为老市场增加新产品的概率,也会提高企业在新市场出口新产品的概率。

(二)集约边际效应

中国入世之后,持续在位企业不仅面临目的国市场的风险降低激励效应,也面临大量涌入市场的新企业造成的出口竞争抑制效应。由于大量的小规模出口企业进入市场,而且这些新进入企业能在各方面“搭便车”:可直接利用已在位企业长期出口积累的“中国制造”品牌效应,可通过人员流动产生的技术溢出效应获取生产制造经验,同时又可以享受作为新出口企业的地方支持政策等。因此,对持续在位企业而言,它们将面临着比以往更为严峻的激烈竞争局势,导致企业缩减出口产品规模,即集约边际为负。为考察企业缩减出口规模的具体模式,表6 的第(1)列和第(2)列分别对企业-产品层面和企业-产品-目的国层面的出口规模进行验证。交互项系数均显著为负,表明持续在位企业在多个层面上进行了出口规模的调减以应对激烈的出口竞争。再结合表5 的结论,可以认为,TPU 降低后,总体上,企业尽管会增加出口产品种类数量,但产品平均出口规模是缩减的;尽管会增加出口市场数量,但是市场平均出口规模也是缩减的。

进一步地,本文更感兴趣的是,“TPU 降低导致持续在位企业集约边际为负”这一结论,在企业出口扩展边际的三种情况中是否是一致的,这关乎企业的出口调整的具体模式。为此,分别针对前文提及的三种情况检验(情况0、1、2),结果分别如表6 第(3)~(5)列。可以看出,只有第(3)列的情况0(老产品-老市场)和第(5)列的情况2(新产品-新市场)中,交互项系数在10%的水平上显著,而情况1 的交互项并不显著。表明对持续在位企业而言,TPU 降低后导致的竞争压力主要分布在企业老产品-老市场和完全未曾出口过的新产品-新市场中,而对于企业老产品开拓新市场或者老市场开拓新产品的情况,TPU 降低的负向集约边际在统计意义上并不显著。这主要是因为,老产品-老市场中,持续在位企业的生产技术、出口经验可以通过劳动力流动产生企业间溢出效应被新进入企业获得,因此,来自新进入企业的竞争压力比较大;而新产品-新市场作为全新领域,持续在位企业相较于其他新进入者也没有出口经验,受到的竞争压力也会比较大。

(三)质量边际效应

持续在位企业尽管在入世后面对大量涌入市场的新企业,导致出口规模有所缩减,但是由于新企业多是低生产率、低技术出口企业,持续在位企业可以凭借经验和资本、技术积累升级产品质量以规避低端竞争。表7 第(1)~(2)列分别对企业-产品层面和企业-产品-目的国层面的出口产品质量进行验证。交互项系数显著为正,表明了入世后TPU 降低,会显著促进持续在位企业将有限的生产资源配置到升级产品质量上,而不再单纯追求出口规模扩张。

进一步地,“TPU 降低导致持续在位企业为规避低端竞争而升级产品质量”这一结论,在企业出口扩展边际的三种情况中是否一致,这关乎企业出口转型升级的具体模式。为此,分别针对三种情况检验(情况0、1、2),结果分别如表7 第(3)~(5)列。可以看出,第(3)列的情况0(老产品-老市场)和第(4)列的情况1(新产品-老市场或老产品-新市场)中,交互项系数依然十分显著且情况1 的系数小于情况0,而情况2 的交互项显著性水平下降。这表明,持续在位企业的质量升级效应主要体现在有经验的老产品或者老市场中,在开拓新市场的时候质量升级效应会减弱,出口新产品到新市场的时候质量升级效应会进一步减弱。

七、TPU影响持续在位企业出口的异质性检验

(一)出口沉没成本

为部分验证假说3,即相较于高沉没成本行业,TPU 降低对低沉没成本行业的持续在位企业的出口抑制效应更大,本文沿用Handley 和Lim?o 对沉没成本的识别方法,将HS6 位数产品划分为高沉没成本组和低沉没成本组。这种方法并非估计每个行业沉没成本的实际大小,而只是识别哪些行业更可能具有沉没成本,然后将行业划分为高沉没成本组和低沉没成本组。由于本文的基础回归是企业-年份水平上,而沉没成本则是在HS6 位数行业水平,因此这部分的实际样本回归数据水平是企业-产品-年份层面,回归模型使用高维固定效应估计。表8 的结果显示,交互项系数均显著为负,表明本文基础回归结果的稳健性。相较于高沉没成本组,低沉没成本组的交互项系数绝对值更大,从而部分验证了假说3。

(二)企业异质性

为部分验证假说3,即外资企业和加工贸易企业中,TPU 降低导致的出口抑制效应更显著,这里根据企业所有权性质,将样本分为国有企业、民营企业、合资企业以及外资企业;根据企业贸易性质,将企业划分为加工贸易和一般贸易,分别针对每个分样本进行回归分析,结果分别见表9。可以看出,国有、民营企业或一般贸易企业样本中,交互项系数不显著,而合资、外资或加工贸易企业样本中,交互项系数显著为负。这表明,样本观测期内,中国入世冲击下,中国出口企业面临的目的国TPU 下降,仅对含有外资成分和进行加工贸易的企业出口具有显著的影响,对国有、民营企业或一般贸易企业影响不显著,这与入世后大量民营企业进入市场有密切关系。

(三)行业异质性

为进一步验证假说3,即中间品相较于资本品和消费品,中低技术相较于高技术,TPU 降低导致的出口抑制效应更显著。这里结合王岚和李宏艳(2015)和中国统计局发布的《高技术产业(制造业)分类(2017)》,将行业划分为高技术、中技术和低技术,根据联合国贸易品BEC 分类,将行业划分为资本品、中间品和消费品。由于本文的基础回归是企业-年份水平上,因此这部分的实际样本回归数据水平是企业-产品-年份层面,回归模型使用高维固定效应估计。表10 中可以看出,中间品行业中交互项系数更为显著,资本品行业显著性水平明显降低,而消费品行业不显著;中低技术行业中交互项系数更为显著,且低技术行业系数绝对值更大,高技术行业不显著,从而也部分验证了假说3。

八、结论和政策建议

本文对中国入世后TPU 下降对持续在位企业出口调整机制进行了探讨,主要结论如下:第一,入世后TPU 降低,通过风险降低激励效应和出口竞争抑制效应的共同作用,导致持续在位企业缩减出口规模。通过一系列稳健性检验和内生性处理之后,结果依然具备良好的稳健性。第二,机制检验发现,TPU 降低后,持续在位企业主要通过小规模拓展新产品或新市场、大力提升老产品-老市场的出口质量等方式,进行企业内出口结构调整,实现高质量发展。第三,异质性分析发现,TPU降低后,低沉没成本、加工贸易、外资、中间品和中低技术等属性,均会强化TPU 对持续在位企业的出口调整效应。

通过对TPU 降低后持续在位企业出口调整机制的考察,本文区分了持续在位企业和短期出口企业的选择差异、企业间二元边际和企业内三元边际的机制差异等等,从而得以更具针对性地提出政策建议。首先,政策制定者层面。区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)2022 年开始正式实施,是继中国入世之后我国对外开放又一新的里程碑,贸易政策不确定性也将全面下降,或将再次引致大量企业涌入新市场,势必也将对持续在位企业造成又一轮出口竞争压力。为了提升出口产品竞争力和树立良好的中国出口品牌形象,并借此助力贸易强国建设更上一层楼,政策重点培育和支持的不是短期出口、短期获利的企业,而是能够稳扎稳打、追求长期发展的企业。因此,需要出台相关政策专门针对性帮扶持续在位企业增强自主升级能力,确保持续在位企业借助良好局面实现转型升级、能够用好政策,帮助有核心竞争力的持续在位企业应对出口竞争抑制效应、最大限度发挥风险降低激励效应,避免“劣币驱逐良币”。其次,微观企业主体层面。对于中国企业而言,无论是地缘政治、战争因素,还是后疫情时代的种种不确定性,全球经济大环境总体上是复杂严峻的,但也伴随着中国申请加入CPTPP、RCEP 正式生效、中歐全面投资协定(CAI)完成等各类贸易投资环境积极向好的信号。其间势必伴随着贸易政策不确定性的起起伏伏,这也将是未来很长一段时间的贸易“新常态”。对此,谋求长期发展的出口企业,应该主动谋划、长远布局,提升自身生产力和产品竞争力形成内驱发展动力:贸易政策不确定性降低、环境向好而竞争激烈时,缩减规模而韬光养晦、拓展产品和市场范围而小试牛刀、升级质量而另辟蹊径;反之,环境严峻、贸易政策不确定性提高而出口前景一片惨淡之际,出口企业一方面在出口市场稳住阵脚、专注核心产品竞争力,另一方面可借助国内大循环和统一大市场建设的机遇,通过出口转内销等方式融入国内价值链从而保存实力,再伺机而动融入国际大循环。只有专注自身硬实力、形成内驱发展模式,才能避免成为国际环境和浪潮起伏的“逐流者”“俘获者”。此外,对微观企业而言,面临贸易政策不确定性的起伏,重要的是关注自身调整的具体模式,比如,RCEP 正式生效后,成员国之间贸易政策不确定性会降低,同时也会导致出口竞争加剧,持续在位企业为谋求长远发展,可考虑采取为老产品开拓新市场、为老市场开发新产品等企业内出口调整机制,并着力提升老产品和老市场的出口质量,蓄力开拓新产品、新市场。