微生物学课程思政元素的挖掘、融合设计与教学实践

2023-08-15武忠伟王明艳张荣先张朝辉宋琳琳杨天佑

武忠伟,王明艳,张荣先,张 广,张朝辉,宋琳琳,杨天佑,

(1.河南科技学院生命科学学院,河南新乡 453003;2.河南科技学院信息工程学院,河南新乡 453003)

课程思政作为一种综合教育理念,承载着知识能力培养和思想价值引领的双重功能,越来越多的教育实践表明其在大学生的世界观、价值观和人生观形成中发挥着重要的作用[1−3]。因此,如何提炼挖掘出深刻的思政案例元素,高效融合设计并应用到课程实践中,潜移默化的发挥它们的思政德育功能,越来越成为课程思政教学实践环节的重要问题[2]。微生物学作为生命科学类相关专业的一门专业基础课,除具有传授生命科学基础理论和实践技能培养的功能外,该课程中还蕴含了大量生动感人、催人奋进、团结协作、不畏艰险、科学探索和勇于创新的课程思政案例,将它们深入挖掘、精心融合并导入到微生物学的教学实践中,可为多专业大学生的思政教育目标的实现提供有效途径[4−6]。本文从微生物学课程思政育人目标出发,全面总结了微生物学课程不同章节密切相关的思政案例,就具体的融入方式、效果进行了分析和实践,并对微生物学课程思政的建设提出了思考,以期为微生物学课程思政的广泛深入开展提供借鉴。

1 微生物学课程思政育人目标

微生物学课程在生物类大学生培养中具有基础核心地位,该课程的建立和发展过程也孕育了现代科研思维和研究方法。因此,根据我校专业设置和育人目标分析,确定出本课程的思政育人目标为:以微生物学发展及应用技术创新为引导,重点培养提高学生正确认识、分析和解决问题的能力;培养学生精益求精的科学素养,探索未知、追求真理、永攀科学高峰的责任感和使命感;增强学生服务乡村振兴的使命感,激发学生科技强国和报国的使命担当,最终实现价值引领、知识教育和能力培养的有机统一。

2 微生物学课程思政资源的挖掘整理

根据课程大纲,微生物学课程主要讲授微生物的形态构造和功能、营养与生理代谢、遗传变异、生态分布和分类进化等生命活动规律,并将其应用于工业、农业、医疗、环保等实践领域,趋利避害,为人类社会的进步服务。本文结合课程大纲对该课程思政目标的要求,通过溯源重要科学发现、课程教学文献检索、教学资源整理、科学家传记选读、思政专题研讨会和座谈会等方式对课程密切相关的思政案例进行了挖掘整理,具体如表1 所示。

表1 微生物学课程不同章节思政案例及融入点Table 1 Ideological and political cases and integration points in different chapters of Microbiology course

3 微生物学课程思政资源的融合设计导入

为了高效利用上述不同章节的思政案例并提升思政教育效果,本微生物学教学团队根据思政目标将思政案例分为以下三种类型:科学兴趣激发型、科技报国热情引领型和社会价值引领型,并具体通过以下运用方式灵活开展。

3.1 科学思想融入,激发学生学习兴趣和动力

多年的课程教学实践发现,如果只是简单的按照教材体系介绍某位科学家的重大发现,很难激发起学生的学习兴趣和对学科的热爱之情。微生物学是一门实践性较强的学科,观察和发现问题、解决问题,如何对科学产生浓厚的兴趣,并增加对社会的责任感是课程教学的重要思政目标[7]。因此,在介绍巴斯德重要发现时,不是简单介绍他的曲颈瓶实验,而是由巴斯德的成长过程及其对当时主要问题的追问和社会责任感出发,全面介绍他是如何从一个热爱学习、追问和科学的中学生成长为被称为“实验室蛀虫”的博士研究生,通过极其细微的观察力,小心实验、大胆假设,获得了一项又一项重大的发现,从而开创了微生物学[8]。具体授课教师可通过全面回顾总结巴斯德生平及其不同阶段的贡献(如表2 所示),使学生对巴斯德科学发现的整个过程全面理解,从而提高学生对微生物科学的兴趣和认识。

表2 巴斯德生平、贡献及特点Table 2 Pasteur's life,contributions and characteristics

期间可引入巴斯德的人生格言:“意志、工作、成功,是人生的三大要素。意志将为你打开事业的大门;工作是入室的路径;这条路径的尽头,有个成功来庆贺你努力的结果……只要有坚强的意志,努力的工作,必定有成功的那一天”。同时,结合巴斯德在炭疽、鸡霍乱和狂犬病疫苗研制过程中的为实验不同低毒疫苗的防治效果、狂犬病毒取样和100 多次兔脑传代制备低毒样品过程让学生感知研究过程中意志力的重要性等。最后总结出巴斯德认真严谨的科学精神、淡漠名利的高尚情操和为追求真理而不顾个人安危的科学献身精神。强调细心的观察力、强大的意志力、小心实验、大胆假设等品质在科学研究中的重要性。最后可引用德国哲学家黑格尔名言:“无疑,一个时代的杰出个人是特性,一般说来,就反映了这个时代的总的精神。”俄国普希金曾名言:“跟随伟大人物的思想是一门引人入胜的科学。”加深学生对科学大家意志品质的认同感。

虽然这样一个案例可能占用了较多的课堂教学时间,但通过对重要科学家生平事迹的深入挖掘,使学生能真正感知重要科学发现的历史,从而对学科产生浓厚的兴趣和深入的理解。对于课程相关的其他重要科学家如Van Leeuwenhoek A.、Koch R.、Buchner E.、Lister J.、Lederberg J.、野口英世、北里柴三郎等,则通过录制线下视频、安排学生提前查找资料或推荐人物传记书目,每节课教学安排1~2 名学生讲述,这样大大提高了学生的参与性和积极性的同时,提高了学生对知识的理解和学习兴趣。

3.2 科技报国事迹融入,厚植爱国主义情怀

根据课程章节内容,如讲到衣原体发现时,可引入我国科学家汤飞凡,介绍他从小为振兴中华立志学医,先后于湘雅医学专门医院、北京协和医院和哈佛医学院学习,逐步养成了不畏惧艰难、迎难而上、做事注重细节、手脑并用的习惯[9]。他谢绝哈佛留校邀请时说:“我的祖国,现在科学技术很落后,微生物科学更是如此。我是最早到国外专攻微生物学的,祖国需要我,我有责任为祖国的科学事业作出贡献。我所渴望的就是这个。”抗战爆发后,他积极参加战前医疗筹备,筹建新的战后防疫基地,成功研制出牛痘疫苗,生产出中国的第一支青霉素。为了国家医学事业,他毅然留在大陆,研制出霍乱、鼠疫、黄热病、斑疹伤寒、狂犬病、白喉疫苗,并为脊灰和麻疹疫苗研制奠定了基础,制定了中国第一部生物制品规范——《生物制品制造检定规程》。他打破沙眼病细菌病原说和病毒病原说,经过几百次实验,成功分离到沙眼衣原体。在讲到第三章病毒和亚病毒中新生病毒及防治时,引入非典病毒、新冠病毒、埃博拉病毒出现时,我国钟南山、李兰娟、陈薇院士等抗疫贡献及病毒学家郑书鹏和他所在的中国援非医疗队通过艰苦卓绝的斗争,击退埃博拉疫情行动。在第四章微生物营养与培养基时,着重引入樊庆笙博士学成归国,携带青霉菌种飞越驼峰航线,开创我国青霉素工业事迹,张为申在童村和马誉澂博士的研究基础上改进培养基配方,采用棉籽饼代替玉米浆,用白玉米粉代替乳糖,大大降低了青霉素的生产成本,有效实现了青霉规模化生产的事迹[10]。通过这些学成报国的爱国志士科技报国事迹,激发学生爱国报国热情。

3.3 追求创新卓越思想融入,激发学生科技创新热情

“力求创新,追求卓越”的科学思想是微生物科学研究的重要动力,结合课程内容,分别在不同章节融入科学家的创新实践,以激发学生的科技报国热情。如讲到第一章细菌内含物成分聚-β-羟基丁酸,除介绍巴斯德研究所Lemoigne M.对聚-β-羟基丁酸(PHB)的发现,重点引入清华大学陈国强教授以海水为介质的连续开放微生物系统来合成聚羟基脂肪酸酯(PHA)的技术创新,从而使我国PHA 产业化种类和产量均处于国际领先地位[11];讲到放线菌危害和应用时,引入邓子新院士抗生素生物合成的化学生物学研究进展;在讲到霉菌应用时,引入张树政院士淀粉酶制剂开发的研究成果,引导学生了解本学科的前沿研究,激发学生的学习热情[12−13];第五章讲到有机酸发酵类型时,引入陈坚院士有机酸发酵模式改进,介绍其研究成果对实现有机酸发酵工业产业升级、可持续发展和国际竞争力的贡献[14];在讲到微生物光合色素时,引入浙江大学解析古老绿硫细菌光合作用反应中心原子结构科研成果,通过该成果在未来光合作用机制、仿生设计、光合系统改造、太阳能利用等方面的应用前景激发学生的研究兴趣[15];第八章微生物混合发酵模式时,引入中科院微生物研究所尹光琳、陶增鑫、严自正等和北京制药厂联合发明二步法维生素C 生产工艺;沈其荣院士生物菌肥开发技术,通过分析他们产生的巨大经济效益、社会效益及对我国工农业生产的贡献,激发学生的科技创新热情[16]。课程实践中也发现,学生通过这些成功创新实践事例的理解,可以有效提高学生对学科知识学习的针对性和兴趣,从而提高实践创新能力素质。

3.4 将红色文化融入到课程思政,传承红色基因

红色文化是中国共产党在长期革命实践中形成的宝贵精神财富,将红色文化融入思政教育,传承红色基因,是新时代高校思政教育的重要任务。为此,在教学实践中,可精心融入课程相关的红色资源。如在讲到第一章中立克次氏体时,可引入医学微生物学家魏曦院士,1939 年从哈佛大学回国后不顾危险积极投身抗日战争,在滇缅边境法西斯战场成功调查出了“不明热”的原因是一种立克次体血症恙虫病[17]。在第三章讲到流感病毒时,可引入我国流感病毒研究专家朱既明院士,作为上海医学院学生积极参加“八一三”淞沪血战时护理伤兵的工作,经受了血与火的洗礼,坚定了以医学报效国家的志向。留学英国期间,他在投入紧张科学实验的同时,也没有忘记积极参与中国共产党领导的活动,参与组织中国科学工作者协会留英分会[18]。而讲到第五章影响微生物发酵的温度、溶氧等因素时,可引入傅莱医生在抗战时期陕甘宁边区,克服种种困难建起生化研究室,在土屋内垒炕烧火建起培养室,用大小不一的玻璃瓶代替发酵罐,定时振荡代替搅拌器和摇床,采用打气筒人工打气替代空压机,经历了一次次失败,最终研发出了中国第一批粗制青霉素,大大降低了战士感染的死亡率[19]。在讲到第八章沼气发酵时,引入1974 年青年习近平在陕西梁家河下乡做知青时,克服种种困难带领乡亲建成了陕西省第一口沼气发酵池,逐步树立了为老百姓办实事、为人民奉献自己的理想理念[20]。

3.5 将乡村振兴、价值引领事例融入到课程思政,激发学生创新创业热情

乡村振兴战略是党的十九大提出的解决“三农”问题的重要途径,是建设美丽中国的重要举措。投身乡村振兴事业,建设美丽乡村成为越来越多的大学生的人生理想。近年来,涌现出一大批投身乡村振兴战略的感人事迹[21]。如讲到第二章蕈菌时,可引入李玉院士团队通过食用菌菌种选育,创新食用菌配套栽培技术,带动发展“白色农业”,荣获2021 年“全国脱贫攻坚楷模荣誉称号”等事迹[22];讲到第八章微生物生态时,可引入南京农业大学沈其荣院士团队、郭坚华教授团队在农作物病虫害绿色防控、有机农业全程植保、土肥体系、生物农药和生物肥料方面的研究及其助力“双碳”事业和和乡村振兴事迹;同时,结合本研究团队作为河南省食用菌产业特派员科技服务团在河南省辉县、漯河舞阳和开封兰考等地开展的食用菌栽培、保鲜和加工技术培训和科技服务事例,向学生宣传科技兴农在巩固脱贫攻坚和乡村振兴事业中的意义。进而过渡到大学生“三下乡”社会实践的意义,提高大学生科技扶贫、建设美丽乡村的理念。

3.6 将科学伦理实例融入到课程思政中,提高学生科学道德素养

“科学求真,伦理求善”,科学伦理是科技活动必须遵循的价值理念和行为规范,科学伦理教育在学生思政教育中具有举足轻重的作用。比如在绪论部分讲到细菌的危害时,除介绍常见致病菌如霍乱、炭疽、鼠疫等致病菌对人类造成的危害外,还可引入这些在二战时期被作为生化武器应用于多地战场,给多国民众带来了深痛的灾难[23]。1952 年,魏曦院士在《科学通报》上发表反细菌战特刊,同时引入他为改善需在健康人体人虱培养的现状,积极驯化家兔血培养方法,成功获得兔化人虱虱种以满足斑疹伤寒疫苗的生产[17]。讲到第七章基因工程时,可引入007 电影《无暇赴死》中代号“大力神计划”的基因武器的危害,同时介绍保护基因数据库的重要性等。而讲到基因编辑技术时,可引入深圳贺建奎所开展的基因编辑婴儿事件,指明其基因编辑技术的风险不确定性及其违背科学伦理道德事实,培养学生正确认识新技术带来的风险挑战及其遵守相关伦理原则的重要性[24]。最后可从鼠疫斗士伍连德、沙眼衣原体汤飞凡、脊灰疫苗顾方舟、抗疫栋梁钟南山到新冠疫苗研制陈薇院士及我国疫情防控措施所体现的生命至上的伟大社会责任感加以总结。

4 微生物学课程思政实施效果评价分析

为了分析评价微生物学课程思政实施前后的教学效果,本文分别在学生层面和教师层面对教学效果进行了跟踪评价。

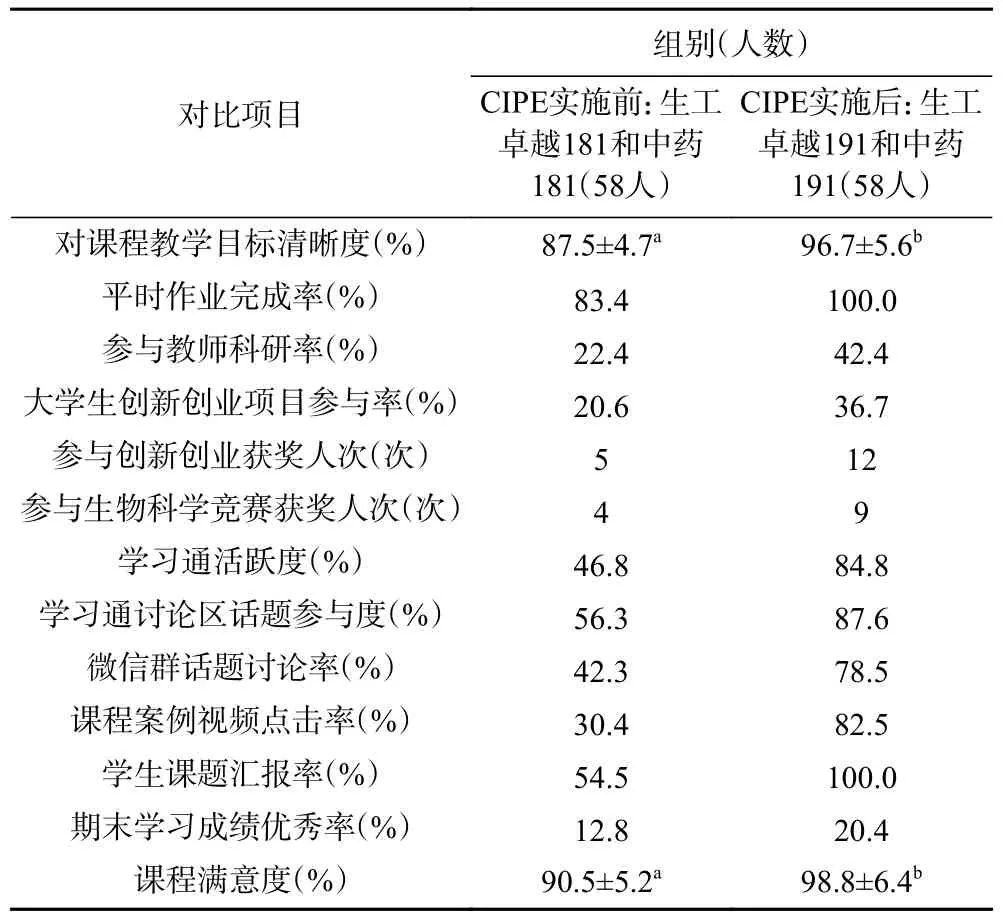

4.1 对课程思政实施前后学生微生物学课程学习效果的评价

在学生层面,对课程思政实施前(生工卓越181 和生工中药181 班)和课程思政实施后(生工卓越191 和中药191 班)的相关学习指标进行了对比分析,结果见表3。其中对课程教学目标的清晰度、课程满意度评分取自学校教务系统中学生调查问卷并进行了统计分析;平时作业完成率、学生课题汇报率、期末成绩优秀率、参与教师科研和大学生创新创业项目率及获奖人次等指标数据由任课教师统计;学习通活跃度、话题参与度及微信群话题讨论率、课程案例视频点击率数据取自学习通、微信群、QQ 群等网络学习平台,并进行了统计分析[25]。

表3 CIPE 实施前后学生学习效果的对比Table 3 Comparison of students' learning effects before and after the implementation of CIPE

由表3 可以看出,在对课程目标的清晰度方面,课程思政实施前虽然教师在绪论部分或授课过程中也常会讲到微生物学课程的教学目标,但仍有约14%的学生对于课程目标的认知不够清晰,但通过更多课程思政案例的加入,学生对于课程教学目标的理解显著上升;课题组平时作业主要为学习通平台发布及课前兴趣课题汇报等,课程思政实施前,18 级对比班级约有20%的同学未按要求完成或形式应付方式完成,但对于19 级两个班级而言,调查发现班级学生作业完成度及课外兴趣选题汇报效果均有显著提升;同时,可以看出,学生参与教师科研人数和大学生创新创业人数显著提升20%以上,特别表现在河南省大学生创新创业大赛和全国大学生生物科学竞赛获奖人次在课程思政实施后增加1 倍以上;在学习通、微信群等网络教学平台,可以发现学习通活跃度、讨论区话题参与度、视频点击量均较课程思政实施前有30%~50%的提升,均表明在课程思政实施后,学生的学习热情、兴趣有明显提高;而学生成绩的优秀率及对课程的满意度的对比发现,二者均有10%左右的提高。

4.2 对课程思政实施前后微生物学课程教师授课效果的评价

在教师层面,对课程思政实施前(生工卓越181和生工中药181 班)和课程思政实施后(生工卓越191 和中药191 班)任课教师的相关教学效果指标进行了对比分析,结果见表4。其中教师课程教学目标清晰度、学生课堂教学参与度、思政案例相关性、课堂活跃度、课堂问题设置有效性、学生抬头率、作业任务合理性、课堂整体教学效果等项目指标取自督导评价、领导听课、同行教师听课记录表并进行了统计分析;教学目标达成度指标数据取自于教师试卷分析中教学目标达成度数值,结果如表4 所示。

由表4 可以看出,课程思政实施后,教师对于课程教学目标的清晰度有进一步的提高,特别是学生课堂教学参与度有15%以上的提升,主要表现在学生抬头率的提高(约12%)和课堂活跃度均有显著提升(10%以上),分析主要原因是所选课程案例与课程成的相关度较好,充分调动了学生的学习兴趣和积极性,最终提高了课堂的整体教学效果和教学目标的完成度;作业任务的合理性主要表现在,课程思政实施前主要为课堂教学客观或主观作业,而课程思政实施后,课后左右除了学习通等常规作业外,增加了部分前瞻性学习和课程内容相关科研进展或著名人物研究案例汇报,从而有效促进了学生对于学习内容的理解和学习动力的提高。

5 微生物学课程思政建设思考

5.1 微生物学课程思政要“外化于形,内化于心”

课程思政作为学生思政教育的重要组成部分,就是要更好的通过课程内容中能折射出的精神力量培养学生的思想认同。因此,从课程内容知识模块中深入挖掘课程内容密切相关思政案例,通过不同知识点的发现过程引出案例中问题现象、时间、地点、人物、过程、结果、启迪等环节内容,从重大的科研问题或争论开始,讲述完整的科学故事情节,达到“外化于形状”,弱化思政痕迹,才能提高学生对案例内容的切身感受,最终实现学生对思政案例中所蕴含思政思想的认同,从而达到“内化于心”。近三年的课程实施效果表明,先前的教学中只是简单提到某个思政案例,或直接讲出案例中所蕴含的思想精神,很难给学生留下深刻的印象或形成思想认同。

5.2 微生物学课程思政要“以点带面,多点开花”

在课程案例讲授过程中,通过教师带领详细深挖重点案例精神内容实质,使学生“春风化雨”般接受思想洗礼。在此基础上,安排每个学生讲述一个课程相关思政案例内容,通过大家课堂或线上讨论,教师总结加以开展。课程教学实践表明,这种故事大家讲的效果要远远高过教师的课堂讲述,充分调动学生的参与热情,通过课程思政点挖掘,在丰富学生学习兴趣的同时,也促进了学生学习积极性[25]。特别是在我校生物工程卓越班中起到了较好的示范效果。学生有讲述微生物相关科学发展史的,有讲重要科学发展过程的,也有讲最新的相关科学研究进展的,学生思维越来越活跃,线下微信群、QQ 群和课程群讨论活跃度不断提高。

5.3 微生物学课程思政要“紧跟时代,常讲常新”

除了教材中出现的重要科学人物和知识点所联系到的课程思政外,还要积极发现新的课程思政点,比如讲到食用菌发展带动乡村振兴时,可引入习近平书记考察在秦岭柞水县小岭镇金米村考察时提出的“小木耳,大产业”的发展特色产业的乡村振兴思路[26];讲到微生物学解决粮食危机时,可引入现阶段由俄乌战争引发的粮食涨价现状,阐明粮食安全的重要性及探讨我国粮食安全的解决途径[27];讲到生物农药及生物肥料时,引入沈其荣院士在土传病害生物防治及有机肥技术新进展等[28];讲到第八章肠道微生物时,引入赵立平教授肠道菌群研究新进展,及建议启动《中华民族微生物组研究计划》等内容,和同学们讨论学习,以提高学生对课程内容的兴趣及对国家民众健康的关注[29]。

6 总结与展望

课程思政作为思政教育的重要渠道,是构建“三全”育人体系教育改革的重要方向[30]。微生物学在我校作为生物工程、生物技术、生物科学和农学等专业的专业基础课,有着很广泛的学生受众群体。同时,微生物学课程中蕴含着大量与学生思想素质培养目标相关的如科学精神、科技报国、社会责任感、乡村振兴、团结奋进、卓越创新、环境保护、粮食危机等方面的思政案例,可以在培养学生理论知识的同时提供丰富的思政养分。本文通过课前充分挖掘整理课程不同章节知识点有密切联系的思政案例,并精心设计它们融入到课程教学的方式。然后,通过进一步的教学实践对比分析了课程思政实施前后的教学效果,充分展示了课程思政的深入开展可在有效提高学生学习兴趣和效果的同时提高学生的综合思政素质,证实了课程思政对课堂教学的巨大促进作用。

现阶段,课程思政常被单独考虑作为思政教育的重要补充手段。但长久而言,如何进一步根据课程思政的培养目标,深入挖掘课程密切相关的思政案例,并通过多手段融合设计最终完成思政教育目标,是微生物学课程思政根本任务实现的关键。最终,课程思政应将逐步作为课程教育的重要组成部分,真正融入到课程教育中去,充分发挥其促进学生对微生物知识学习兴趣和能力的思政教育职能,从而为高效达成微生物学课程培养目标服务。