浅析青海大通农民画的艺术特色

2023-08-14孙明轩

摘要:农民画是劳动人民的情感载体,青海大通农民画作为青海民间文化的重要组成部分,属于通俗画的一部分。受青海气候特点和多民族文化交流的影响,其形成了自身独特的风格,题材多为青藏高原东部少数民族地区农村生活中的人物和情景。农民画创作者带有积极的创作情感,作品画面色彩欢快鲜艳,具有欢乐的情感积淀。而南北方因受地理气候和民风民俗的影响,使得农民画的表现手法和风格有所不同,如南京农民画与大通农民画风格就有同有异,表现手法各有千秋。总而言之,农民画是民间文化的一颗璀璨明珠。

关键词:青海大通农民画;独特风格;积极题材;南北方风格异同

一、背景与现状

(一)农民画概述

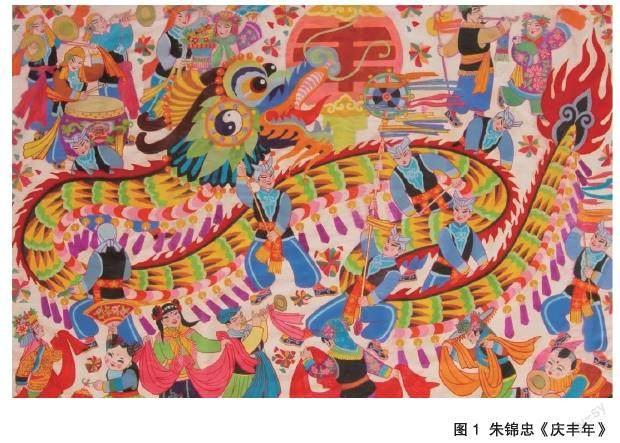

民间文化是体现中华民族精神风貌的重要载体,是经历了数千年的发展的文化瑰宝。其中,农民画是我国民间文化的重要组成部分,有研究指出农民元素大多仍旧被保留在现代民间艺术之中,民间艺术和农民艺术之间往往是等号关系。[1]农民画属于民间艺术,它既保持了民间艺术的特征和气质,又不同于民间艺术的面貌,它是一类崭新的艺术画种,发展于20世纪50年代。靳之林先生曾说:“中国民間美术是满足中国民间大众社会需求的视觉艺术”,它是劳动者的艺术,也是人民的艺术。农民画所表达的主要题材和内容包括生活礼仪、生产劳动、信仰风俗和艺术审美,组成了独特的艺术分支,它是一种和劳动者息息相关的艺术门类,也是一种因其特性而形成的特殊文化现象。20世纪80年代,农民画在青海大通开始发展,青藏高原少数民族地区农村的独特风景以及农村生活下的劳动者形象是大通农民画的主要创作题材(图1)。地域位置的独特以及少数民族多远文化共存都融入大通农民画的艺术语言之中,这一艺术形态深刻地反映着乡间田园牧歌式生活背后的内在民间文化和民俗文化特征,农民画沉淀着该地区人民对美好生活的追求、对民俗文化的理解,以及对艺术理想的实践。

(二)农民画发展现状

农民画不仅属于宝贵的非物质文化遗产,还是一种文化资源。改革开放以来,市场经济发展迅速,民间美术研究持续火热,非物质文化遗产保护越来越成熟并受到社会各界人士的关注,农民画渐渐被推上研究的前沿。[2]而随着人民生活节奏的逐步加快,具有时代特征的新型娱乐方式兴起,民间文化在文化消费主义的趋势下呈现出多元混合状态。而以往扎根农村为农民所喜好而创作的农民画,现在亦成为向游客出售的商品。[3]此外,农民画在当下的发展也面临着后继乏人的传承风险。为此,本文在对大通农民画进行简单剖析的基础上,致力于展现大通农民画的独特魅力与宝贵价值,望能够为促进青海大通农民画良性发展提供些许借鉴。

二、农民画的含义、起源及表现手法

(一)农民画的定义和起源

农民画是通俗化的,是农民等劳动者自己制作、欣赏群体又为农民群体的艺术作品,具有强烈的自我风格,多数作品的表现手法十分夸张。

迄今发现最早的人类绘画是距今约15000年前的法国拉斯科洞窟绘画,而民间绘画就源自远古的洞窟岩画、陶器装饰绘画等原始艺术。民间绘画不仅可以独立欣赏,还可以作为器物和环境的装饰,并成为其他艺术门类的辅助装饰,如皮影戏中的人物装饰及脸谱绘制、刺绣中的图案、剪纸的图样和纹饰、建筑物的装饰纹饰等。这些民间美术作品中的纹饰和图案是当地人知识结构的网络图,读懂了这些图,也就读懂了当地人的历史及其文化观念。[4]强烈的地域色彩、民族特色、民间习俗渗透于绘画语言之中,这是民间绘画的显著特点。其色彩具有明显的程式化倾向,夸张和古朴并存的造型具有鲜明的色彩特点。

如今,在全国各地农村已经形成了数十个农民画画乡,如江西永丰、南京六合、西安鄠邑、安徽萧县等,它们多是在20世纪50年代以来逐渐形成的,都因不同的生活习俗和地理气候而产生了独特的自身风格,都以自己的方式反映时代精神。

(二)大通农民画的历史

大通农民画于20世纪80年代兴起,涉及的绘画题材多为青藏高原东部少数民族地区农村生活中的人物和情景。画面主要表现乡村面貌、务农劳作生活,以及宗教信仰、风俗民俗等。大通农民画带有明显且浓郁的地域特点和民族色彩,同时也直观反映出乡村生活的精神面貌和文化内涵,表达着民众的情感、观念与理想。

大通农民画的早期作品,大部分采用年画的勾线、着色、渲染等技法,类似于中国画中的工笔。现在的作品大多是平面的,色彩上采用平涂画法,其中沉淀着民间性和时代性,但农民画最重要的是其中所透露出的纯粹真实和本质朴素,它的精神内核与艺术本质是相呼应的。

三、农民画的情感表现

(一)农民画是劳动人民的情感载体

青海省雄踞“世界屋脊”,是一个充满着神秘的地方。境内山脉绵延不绝、地形高耸、丰富多样,河流湖泊星罗棋布、连绵不绝。全省属于高原大陆性气候。长期在此居住的少数民族有藏族、回族、土族、撒拉族、蒙古族等。青海拥有丰富的民族文化,多元文化在此交汇。大通农民画在农耕文明和草原文化的长期影响下,充满劳作气息,造型夸张、栩栩如生,色彩对比强烈丰富、内容多样,率真地表达出作者的朴素情感,充满着快乐和积极的精神面貌,是劳动人民的情感载体。

(二)欢快题材是农民画的情感体现

大通县农耕和草原两种不同文化的长期融合,是当地农民画的创作源泉,其中,少数民族题材成为大通农民画地域特色的体现。

从题材来说,大通农民画创作为传统民间文化所影响,作品强烈的寓意流淌在作者的绘画语言上。欢喜快乐的场景是大通农民画家愿意表现的,他们的绘画作品常营造出美好的场景,以表达自己对美好生活的向往和追求。虽然在农民画中并不排除有专业美术因素,如部分农民画家具有自己的专业组织,绘画作品是在专业教师的辅导下完成的,但多数大通农民画家并没有接受过系统专业的绘画技法训练,只能凭借自己对生活的感悟确定创作对象,因此每个农民画家都拥有独特的个人风格。其作品画面并不是对现实生活的临摹照抄,更多的是借绘画作品抒发画家自己的艺术追求和生活感悟,时间和空间的枷锁被农民画家打破,绘画作品充满了浪漫主义色彩。

从色彩来说,大通农民画的色彩仿佛是创作者内心的明镜,通过颜色反映作者的内心情感,色彩鲜艳,有的放矢,用纯粹的红与绿支撑起画面的主体色调,补色的运用发挥到极致。其所运用的色彩纯度颇高,受民间文化和民间美术色彩的影响,营造出一种祥和喜庆的景致,具有强烈的视觉冲击和装饰意味,深层次的内涵和意义蕴藏在作品之中。色彩的差异并不能阻挡各地农民画家对自我情感的释放,鲜艳的颜色表达欢快的主题情感,使观者感受到劳作的乐趣以及创作者对生活的热枕。

朱锦梅的《采石》便是一幅具有代表性的大通农民画作品(图2),画面中,鹅卵石色彩斑驳而充满和谐,蓝色溪流贯穿其中。土红色与黑色的人物、牛马不仅中和了画面,也使画面内容得到了丰富和升华。整个画面跃然纸上、呼之欲出,色彩的运用和构图的考量张弛有度,传达出劳动的快乐。整个画面中的人物形象充满了劳动的健康美,吸收了大通民间刺绣的优点,色彩对比强烈,又丰富了画面整体和谐统一的艺术效果。

从造型来说,有意夸张和高度变形是大通农民画所经常采用的方法,人物及动物的动态张力是作者尤为下功夫进行表现的,对象的形态特点表现进一步提升,从而服务于个人的创作风格。例如放大本来较小的物象、人物是画面的主体、图案化侧面的物体等,处处体现面面俱到和丰富多彩的特点(图3)。这些夸张的变化是根据自身画面美观的需要,强化了装饰效果,从而表现出画家内心的情感和自身的思想。

从构图来说,大通农民画十分丰富,画面安排得满满当当,却十分和谐、稳妥有序。平面化的构图又展现出另一种风格,这种构图渗透着我国传统中国画的形式美(图4)。从农民画创作者角度看,“求全”的想法也和构图满满当当相切合。农民画创作者身上所根植的农耕思想,不仅表现在农民的日常耕种和生产劳动上,还渗透在艺术作品中。

四、南京六合与青海大通农民画的不同表现

(一)南北不同人文影响下农民画表现手法的差异

中国地大物博,温带季风气候、亚热带季风气候、热带季风气候、大陆性气候、高山高原气候等自然环境条件都集聚在此。不同的气候条件使得南北地区的劳作方式不同,产生了多样的风俗习惯和劳动文化,进而南北方农民画创作风格也受此影响,产生了不同的表现手法和风格体现。

在此以南京六合农民画为例,它属于南京民俗绘画艺术,南京市六合区冶山镇四合农民画为其起源。南京地处江淮流域,当地民间盛行刻木剪纸、灶头画、中堂画、刺绣等。南京六合农民画在风格上,有含蓄温婉,也有豪迈和质朴;在题材上,和大通农民画相似,取材于民风民俗、神话传说,有的则是对现代化乡村赞美和对未来美好生活的憧憬。

(二)南北方农民画风格的差异

比较发现,青海大通农民画和南京六合农民画具有共同点,但南北方所接受的文化不同导致题材、风格不同。大通农民画受农耕文化和草原文化的影響,而南京六合农民画在历史上则受到吴楚文化的影响,因此,这两种农民画既有相同也有不同。相同点是构图不受空间和时间的约束,色彩表现不是对现实世界的临摹照抄,形体夸张亦不受现实约束,形成虚实结合、粗中有细、拙中见精,以及个人风格和地域风格鲜明、乡土气息浓厚的特点,艺术理想和深层寓意都流露在艺术作品之中。两者的不同点是大通农民画拥有独特的地域特点和民族文化,使得农民画的题材围绕着其特点而产生,画面也充满着浓郁的西北粗犷风格;南京六合农民画作品中,既有鱼米之乡的温柔,也有劳动者的粗犷。但无论如何,两者都拥有属于自己的独特风格,都是我国农民画的优秀实例。

农民画是我国民间文化的一个分支,是宝贵的文化资源,不同地区的农民画有着各自独特的风格,各放异彩。大通农民画是带有神秘和纯净色彩的一颗明珠,但其题材有一个发展过程,农民画遍及农村,但并不是只为农民自己所用。[5]在20世纪中期的一段时间内,农民画主要作为政治宣传的工具和载体等,而不涉及此类题材的农民画则更多地反映画家眼中真实的乡村生活。[6]现如今,农民画活动如雨后春笋,成为我国农民文化生活的重要内容。农民画题材反映了农村劳动生活的快乐,这些体现出画家对农村生活的观察细致和深厚感情,农民画已经成为反映农村生活和劳动人民的情感载体。

参考文献:

[1]徐赣丽.当代民间艺术的奇美拉化——围绕农民画的讨论[J].民族艺术,2016(03):87-95.

[2]刘嫔.安塞农民画艺术研究[D].延安大学,2014.

[3]周星.从政治宣传画到旅游商品——户县农民画:一种艺术“传统”的创造与再生产[J].民俗研究,2011(04):168-198.

[4]方李莉.安塞的剪纸与农民画[J].文艺研究,2003(03):122-130.

[5]徐赣丽.当代民间艺术的奇美拉化——围绕农民画的讨论[J].民族艺术,2016(03):87-95.

[6]董敬畏.打造地方:作为传统发明的农民画[J].民间文化论坛,2015(03):108-114.

作者简介:

孙明轩(1998—),男,汉族,山西人。青海师范大学美术学院在读硕士研究生,研究方向:油画。