从《闲情偶寄》造物观看宋代女子发饰设计

2023-08-02孙远志马凯莹

孙远志 马凯莹

摘 要:《闲情偶寄》是明末清初小品文的代表作之一,表述了作者李渔从生活经验中总结出来的美学法则和造物思想。以宋代女子发饰为切入点,思考“置物但取其适用”“是无情之物变为有情”的造物观对传统女子发饰在现代设计语言中的应用价值。运用文献记载与图像分析结合的方法,探寻宋代女子发饰中暗蕴的中国古典美学思想和设计思维。运用归纳与总结的方法阐述传统造物文化对现代首饰设计语言的影响,结合李渔的造物美学和现代形式美法则,设计出符合当下首饰语境中的传统女子发饰。《闲情偶寄》中的造物思想如今已受到美学、设计学等多领域专家学者的重视,具有非常高的研究价值与意义。当代设计师应着眼于传统造物文化并重新审视,从而提炼出能够古为今用的设计思维。

关键词:闲情偶寄;造物美学;设计思维;古为今用;传统发饰

《闲情偶寄》是清代李渔所著的一本闲谈散论,蕴含了深刻的中国传统造物思想,如“置物但取其适用”“是无情之物变为有情”等,这些设计思想一直为后人所探究,陈建新所著的《李渔造物思想研究》、杜书瀛所著的《评点李渔——〈闲情偶寄〉〈窥词管见〉研究》、孙敏强译注的《闲情偶寄》等都表达了作者自身对于李渔造物观的独到见解。宋朝政治开放、经济发达、文化兴盛,女子发饰体现的是气韵生动、形神兼备,宋代的美学思想达到兼具感性与理性的高度,关于宋代女子发饰中的美学特征与设计思维一直为后人所探寻,如马大勇所著的《云髻凤钗——中国古代女子发型发饰》以及李芽等人所著的《中国古代首饰史》。从已有的文献记载与书评中表明宋代首饰匠人的设计思维与清代李渔的造物思想有着异曲同工之妙,于时空交错中碰撞出相似的思维火花。本文以清代李渔的造物思想为基点,往前追溯到宋代女子发饰的美学特征以及匠人的设计思维,两者进行归纳与总结探讨传统造物观对现代设计语言的影响,从而设计出符合当下首饰语境与现代设计语言的传统女子发饰。

一、《闲情偶寄》中的造物美学:

取其适用、物以传情

《闲情偶寄》是明末清初小品文的代表作之一,全书共六卷,涉及的内容丰富,如“词曲”“声容”“居室”“器玩”等,蕴含的设计思想有:置物但取其适用,强调功能;宜简不宜繁,宜自然不宜雕琢,反对多余装饰,追求自然古朴的审美观,节用材料,俭省工艺,进行合目的的创造;无情之物变为有情之物,将器物看作感情的寄托,也是一种情感化设计思想;妙在日新月异。如今,《闲情偶寄》已越来越受到从事戏剧艺术、设计艺术、艺术美学以及生活美学等方方面面学者的重视,并且产生了相当程度的国际影响。本文主要从“置物但取其适用”“是无情变为有情”这两点阐述《闲情偶寄》中的造物美学观。

(一)置物但取其适用

“用”为实用、使用,“一事有一事之需,一物备一物之用”“凡人致物,务使人可备,家家可用”,《闲情偶寄·器玩部》中这两句话表明了实用功能在造物活动中的重要性[1]。器物是人类在社会生产生活中为了达到某种目的而创造出来的一种工具,因而实用功能为第一位。随着社会生产发展,人们满足使用功能之后开始追求审美功能,器物开始描绘或者镶嵌各种装饰。受清朝达官显贵奢靡之风的影响,追求美而生搬硬套导致器物装饰过剩,呈现出一种珠光宝气、高贵华丽的繁琐美,缺失器物本身的实用功能美。因此,李渔提出“宜简不宜繁,宜自然不宜雕琢”,反对多余的装饰,追求自然古朴的审美观,节用材料,俭省工艺,进行合目的的创造,正是“取其适用”中的“适”。

(二)是无情之物变为有情

李渔造物善于将生活中的自然图景、人在不同情景之下自然流露的情感和艺术化的审美趣味相结合,“虚实相生,含蓄蕴藉”[2],审美客体经过审美主体的滤镜处理之后被赋予了情感化色彩,是以“无情之物变为有情”。从设计的层面来看,“有情”是将器物看作感情的寄托,与当代的情感化设计思想相符。情感化设计是当代设计的重要方向之一。设计师通过造型、色彩、肌理等不同元素间的合理搭配,使得人们在购买某种商品或者体验某种行为时,能够激起内心的某种情愫,从而达到情感上的共鸣。

二、宋朝女子发饰中的美学特征和设计思维:

气韵生动、形神兼备

宋代女子张扬而又内敛,虽受男性的约束却仍有一股勇敢、傲然之气。发饰虽小,却内含乾坤,承载着一个时代的文化底蕴和审美思潮,反映一个时代的政治形态、经济水平以及人文风情等。政治上,宋朝是少数民族融合的时代,宋代女性吸取当时胡人的着装特点从而赋予自身独特的审美观念;经济上,宋朝推崇节俭、质朴的作风;人文上,宋朝女性受到男性审美约束,文人士大夫的价值观作为当时的思想主流,社會上文人之风盛行,在程朱理学熏陶之下形成内敛文雅之风,因此发饰多以清秀、雅致为美。下文通过分析精洁雅素的外在美、合情合理的内在美,从而总结出宋代匠人的设计思维。

(一)精洁清雅的外在美

宋代提倡“以佛修心,以道养生,以儒治世”,三教共处的思想影响当时社会的文化思潮和审美心理。宋代女子发饰大都以精致、简洁、清新、素雅为美,婉转流畅的曲线,体现女子自身的清丽柔和之美。

1.造型

点线面的多样组合打造了层次丰富、精致玲珑的女子发饰,细节处做到精雕细刻,再加上大量的镂空透雕,精湛的工艺使得发饰于方寸之间透出细腻灵巧的美感。简洁不是结构简单、内容单一,而是指头饰外观简洁大方。江苏吴县出土的莲花蕾状玉冠,四边各雕两层花瓣,中间拱着莲花蕾,中间有孔插一支云纹如意碧玉簪,花冠通体白里透青,外观简洁而精致。宋代佚名《却坐图》中,一位女子头戴芙蓉碧玉冠,碧玉雕刻的花瓣镶以金边,层层叠叠犹如千叶莲花,外观大方工艺精细。

较之隋唐时期雍容华贵的美,宋代转向了清新自然之风,“宜简”“宜自然”,流行的折股钗钗身素净或只标注铺号或者工匠。“清水出芙蓉,天然去雕饰”,女子发饰材质多以自然材料为主且不过多加工,直接呈现材料本身的美感。不少女子直接将鲜花斜插于发间,据宋代王观所著《芍药谱》记载,许多新培育出的芍药品种直接以冠子命名,如“冠群芳”“宝妆成”。有的造型直接选用自然界植物的造型进行艺术化设计,如竹节钗,放大竹子挺拔傲骨的形象和节节分明的特征,斜插于发间衬托女子清冷出尘、淡定执着的形象。

2.纹样

纹样大都来源于当时的社会生活,内容较为广阔、世俗化,表现为写实性和浓郁的生活气息,发饰的造型与纹样相辅相成,互映成趣[3]。宋代女子发饰纹样特点:一是蕴含人们内心朴实、美好的愿望;二是来源于文人工笔画中的元素;三是日常生活中多见的纹样。

以形表意是最常用的表达形式,如繁密、富有生机的枝叶组合寓示生命的延续和子孙的繁荣,以金钱的纹样表达财源广进,亦或是取谐音表意,如石榴多籽,“籽”与“子”同音,表达求子的含义[4]。花卉纹也为当时女子所喜爱,如上文所提及的直接将鲜花插于发间,以牡丹、芍藥类居多。文人画描绘客观物质世界,多选用梅兰竹菊、岁寒三友等植物,象征画者内在的生命和意念,因此发饰设计多采用梅兰竹菊一类含有淡泊、高洁之意的纹样。生活中常见到的纹样,如莲花、蜜蜂等,也常以组合的形式出现,“满池娇”是比较有代表性的组合,描绘池塘小景。这种组合流行的原因有三点:一是受到辽代“春水”“秋山”的影响;二是受到文人画的影响,常以莲花、荷塘入画;三是佛教文化的影响,佛教文化使得莲花元素深入人心;四是满池娇纹样含有莲花、鸳鸯,莲花高贵自洁的精神含义、清新自然的外观以及淡雅迷人的清香给予女性精神上的愉悦[5]。精洁清雅之美体现了女子轻柔婉约、秀丽随和的姿态,符合时代的审美观也符合社会的思想文化。

3.色彩

与隋唐五代的浓艳鲜丽相比,宋代文人之风盛行以及追求“雅”的审美观,使得女子服饰自然含蓄、质朴婉约,头饰也含朴素、淡雅之气,因此在头饰设计的色彩选择上多以清新淡雅、内敛隽秀的颜色为主,整体呈现自然清丽之风,《飞阁延风图》(如图1)中的三位女子,着装朴素自然、头饰淡雅素净,整体画面给人一种恬淡自适、柔和高雅之感。

白色是当时发饰设计中较常见的颜色之一,常以织物、雪柳、珍珠等为载体。从色彩学角度分析,白色明度高,给人明快、洁净、轻松、高雅之感,最常见的是珍珠饰品。从《历代皇后像》中的宋代皇后像中可以看见多种白色珍珠构成的头饰,泛着温润的光泽,高雅中不失华贵(如图2)。《仙女乘鸾图》中女子也头戴珍珠发饰(如图3)。除了白色之外,自然之色也常常运用到头饰之中,如上文所提到的莲花冠,展现了玉质最本真的透青之色,还有翡翠的绿色和各种花草植木的本色。展现材质最真实的颜色也表现了对万事万物原始质朴的一面,体现的是万物的典雅质朴,但是发饰中也不乏有色彩绚丽、色泽浓厚之色,如贵妇发饰中运用的五彩色。

(二)合情合理的内在美

中国的器物发展史中展现许多传情的载体和方式。《诠赋》篇中有言“情以物兴,故义以明雅;物以情观,故辞必巧丽”,对生活情感需求的满足推动着事物的发展,内生动力越大,发展也就呈现必然的趋势。宋代女子头饰的多样化推动着造型、材质、工艺的进一步发展,如何将情感很好地融入发饰中,这需要工匠精湛的技艺。

1.传情达意的感性美

受到文人士大夫影响,宋代女子也憧憬雅致的生活情调,喜欢诗词歌赋,女子柔和的性格中增添一抹刚毅,两者交织形成宋代女子独特的审美观,才思兼备的女子以头饰为载体传达自己的感情与审美。“是以无情变为有情”,内在美中的“合情”是指头饰能够传情达意,精巧细致、清新自然的簪、钗、摇等发饰透露着女子细腻温婉的心思,表达内心丰富的情意。头饰中蕴含着对未来生活美好的期盼、对男女之间美好爱情的向往以及表达自身或高洁、或温婉、或高贵的气质等,寓意丰富美好的图案或者纹样被广泛运用于发饰上,如石榴寓意多子多福、云纹寓意万事顺意、鸳鸯寓意美好爱情,等等。各种卷草、缠枝纹样被广泛运用于发饰的装点中,风格飘逸洒脱,舒卷反复的线条体现了生生不息、循环往复的生命之气。

2.结构工艺的理性美

精洁清雅的外观背后是精湛的工艺,传情达意的功能也离不开结构的支撑。发饰的结构美有两种,一种是单体结构的美感,一种是复合体结构之间相配的美感。单体结构如素簪、素钗;复合体结构如冠、摇等,抽丝编结、透雕线刻等工艺技法经营了各种精细灵巧的结构,犹如骨骼撑起了发饰的玲珑摇曳之姿。“团造”是将各种工艺的优点集合所形成的一种技法。临澧出土的一枚金制庭园小景镂空簪,就包含了锤鍱、打孔、穿结、鈒镂等工艺。发簪既显简洁利落的同时又干净雅致。“锤鍱”是宋代头饰制作的重要工艺,这种工艺打造出的图案不仅很立体而且还具有浮雕感,头饰丰满,并且佩戴也轻松舒适。湖南出土的鎏金桃花山茶双鸾银脚簪,运用了锤鍱的技法,纹样深深浅浅、疏密结合,体现了桃花山茶的生动鲜活。上文所提及的金莲藕花簪,花瓣层层叠叠饱满生动,簪头不大却精致巧妙,每瓣莲花金片的造型都精巧别致,整体饱满的同时细节之处又尽显精美,立体的造型设计凸显工艺的合理性与重要性。

结构与结构之间产生的动态理性美,步摇簪的簪身与坠珠于行走之间微微散动,既能体现女子的活泼灵动,又能使人浮想联翩。在发饰的制作工程中制作者需要做周全的考虑,达到一种平衡的状态。这种平衡状态是需要经过设计师一定的精心设计和逻辑思考,如长宽比例、重心的位置、承重的思量、外观的美化等,这些因素共同构成了结构工艺的理性美。宋代女子发饰是隐匿于外表之下的精美工艺结构,展现的是一种质朴而理性的魅力。

(三)独具匠心的设计思维

1.以小见大、形神兼备

宋朝的美学洋溢着浓郁的文人气息和理性精神,受到程朱理学的“格物致知”和以陆九渊为代表的“发明本心”等各种思潮的影响,使得设计师的审美从直观描述转向整体神韵的表达,以小见大,讲究的是弦外之音、言外之意。自然万物多种多样,设计师通过“酌事以取类”“撮词以举要”的方式做到“微尘中有大千,刹那间见终古”,以有限之体达无限之感。以小见大的设计思维使得当时的头饰妙趣横生,将头饰的意趣在与受众主动的交流领会过程中直达心灵。

《系辞传上》言:“圣人有以见天下之赜,而拟诸其形容,象其物宜,是故谓之象。”仿生是匠人比较擅长的设计思维,将生活中的所见所感在浮想联翩的构思之后,通过一定的技巧运用在头饰之上,如上文所提到的石榴、莲花、莲藕、祥云、鸳鸯等。宋代女子发饰的设计者们透过生活与自然,结合自己的情绪与感受,从而创作形神兼备、清新自然、令人浮想联翩的作品。善于联想主要体现在两点:一点是造型纹样与原型相关联;另一点是作品的内涵以及寓意给人想象的空间。以花朵为例,设计师将花种的特点如牡丹的艳丽、梅花的淡雅、芍药的妖娆等凝练之后体现在发饰上,使受众在短时间内理解设计师所表达的深层含义。

2.兼收并蓄、通文达艺

虽然宋代女子发饰的风格发生转变,但还是借鉴了前朝之风,以包容开放的态度对待前朝的历史和文化,对头饰的设计构思进行吸收并创新,从而设计出符合时下审美观念的发饰。宋代有不少女子的头饰特意对以往的头饰进行造型、纹样等风格上的模仿。在前朝发展的基础之上,结合时下的社会生活,使得头饰散发着宋代独有的闪光点,宋代女子发饰的设计体现的是传承和创新。

优秀的设计师要具备一定的审美观,也要掌握结构工艺的科学知识,做到通文達艺,丰富头饰的纹样,优化设计结构。设计师在大量的生活和实践中积累,通过反复观察、体会、分析、研究,从而把握规律和感受,将自己的思考融入发饰设计中。宋代经济文化发达,印刷术的发明为诗书的普及提供了条件,再加上与文化相关的教育政策支持,乐于读书并学习知识的现象蔚然成风,在读书、实践的过程中,宋代手工艺人可以收获大量的发饰案例、丰富自己的创作素材、思考时下发饰的优点与缺点从而完善自己的设计思维。

三、《闲情偶寄》造物美学对现代发饰设计的影响:

古为今用、兼收并蓄

近几年,大量的国风、国潮这些语汇出现在生活中,“华裳九州”“西塘文化汉服”等各种古风活动层出不穷,可见中国传统服饰再度风靡于年轻人之间,发饰也根据现代人的审美观念进行了一定的改良与简化,或者根据设计师的奇思妙想,进行一定的创新,然而“须新之有道,异之有方。有道有方,总期不失情理之正”[6]。

《闲情偶寄》中言“宜简不宜繁,宜自然不宜雕琢”,如上文所提到莲花蕾玉冠,外观简洁大方,材质也是直接体现玉本身温润通透的美感。过于繁琐的发饰不太符合时下年轻人的审美观,简洁新颖的款式更受欢迎。这个“简洁”是需要设计师反复思考的,用寥寥数笔表现造型的灵气婉约、缱绻之情等,需要精湛的工艺才能将气韵生动的美流散于线条中。“宜自然”的设计观也给设计师提供了灵感,朴素的枝条、小巧的野果以及一些造型别致的自然之物等都在设计师的手中变成了发饰,从而焕发新的魅力,兼具现代美感、古风韵味、自然之美,让人为之赞叹,感叹自然万物的奇妙。“是以无情变为有情”的思想考虑了心理学在设计语言中的重要性,如上文所提到的竹节钗、金莲藕花簪。“有情”也就是现在所说的情感化设计,将人放在设计的第一位,发饰造型、色彩、纹样等都需要结合现代人的审美心理。

总而言之,中国传统发饰设计师,应当学习了解中国传统文化,提高自身的审美眼光,掌握当下流行趋势[7]。我们应该立足于现代设计语言,思考前人的造物思想观,通过一定的思考、转化、融合,使得这些极具价值的造物美学古为今用,与现代设计语言相结合做到兼收并蓄,提炼出一套蕴含东方美学的设计观。

四、个人创作“赴卿”:行也思卿、坐也思卿

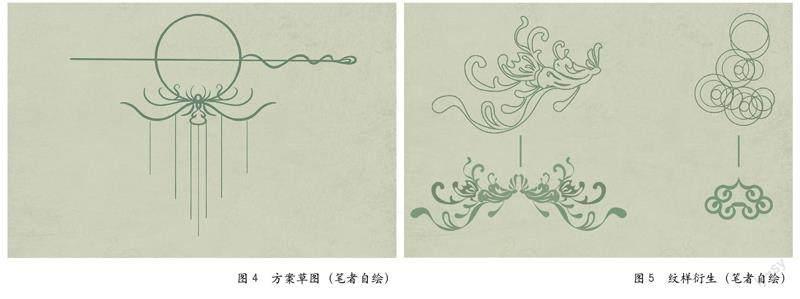

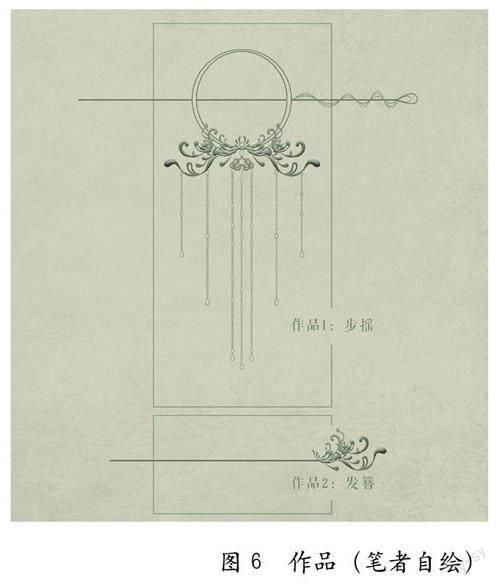

作品整体的调性参考宋代女子发饰的美学特征与设计思维,选用“巧剜明月染春水,轻旋薄冰盛绿云”一般清新澄澈、莹莹带绿的浅色,颜色清新自然,玉环、坠珠、发簪相互呼应,造型简雅别致。选用云纹,一是因为云纹有着表达爱情之意,二是云纹寓意万事顺意,希望自己心爱之人能够与自己携手同行、一生昌顺。行走间坠珠在云纹之下微微晃动,动静结合,表现了女子安静与活泼的特质。材质选用岫玉、合金、镀银、镀金,并嵌上合金人工宝石。“幸得识卿桃花面,从此阡陌多暖春”从诗句中提取“卿”字,“赴”字含有赠予之意,两者合为“赴卿”,主题意为“晓看天色暮看云,行也思卿,坐也思卿”。整体造型以圆环、云纹为主,坠珠为辅,珍珠以每串九颗或九的倍数暗含长久之意,表达男女之间爱意绵绵和相守一生的情感(如图4、图5、图6)。

五、结语

《闲情偶寄》中的造物美学观对当今的各类设计均有其影响和作用,我们需要不断地研究其中的设计思想,与现代语言相融合,从而在自己的设计中表达出来。在历史的长河中,中国传统造物文化从未间断并且一直被探究,拥有极高的生命力与价值。研究思想史的史华慈先生曾说,“思想史不应比作博物馆,而应该比作图书馆,即保存过去的东西,也许有一天又会有某种参考用途”。我们应该汲取内涵深刻的传统造物文化并转化运用于现代设计语言中。中国传统文化在现代设计中仍有其价值和生命力,可以在这个时代继续发挥其魅力和作用,历经岁月的洗礼之后依旧熠熠生辉。

参考文献:

[1]杨海英.《闲情偶寄》居室设计理念及其启示[J].语文学刊,2012(13):12-13,18.

[2]王敏,徐征,杨先艺.《闲情偶寄》造物观中的“趣味”美学解读[J].包装工程,2021(24):286-291.

[3]陈虹,吉海娟.时尚文化元素在现代首饰设计中的表现方法[J].上海工艺美术,2013(1):88-91.

[4]刘倩.传统吉祥纹样象征性意义及其对现代设计的影响研究[D].长沙:湖南师范大学,2014.

[5]许静.宋代女性头饰设计研究[D].苏州:苏州大学,2013.

[6]陈志玉.基于情感化设计的《闲情偶寄》家具设计解析[J].包装工程,2017(12):192-196.

[7]周金灵,吴世刚.中国传统发饰的发展前景探究[J].辽宁丝绸,2021(1):51-52.

作者简介:

孙远志,桂林理工大学艺术学院副院长,三级教授、正高级工艺美术师、硕士生导师,中南大学建筑与艺术学院艺术哲学在读博士。研究方向:艺术哲学、工艺美术。

马凯莹,桂林理工大学艺术学院硕士研究生。研究方向:工艺美术。

编辑:姜闪闪