数字经济、个体能力与农民工工资差异

2023-07-29杨德利周琪

杨德利 周琪

摘 要:数字经济的技术偏向使其红利产生群体偏向,从而通过个体能力对劳动者工资收入的差异化影响形成并作用于群体的工资差异。从正规就业与非正规就业视角,采用2018和2020年中国家庭追踪调查数据,以农民工为样本,运用多层线性模型分析发现:正规就业农民工比非正规就业农民工具有更高的人力资本及个体能力(认知和非认知能力),加上劳动力市场存在分割及就业歧视,导致正规就业农民工的工资较高;认知和非认知能力的增强不仅能促进农民工工资增长,而且能强化数字经济的工资增长效应;数字经济发展对正规就业农民工具有更强的工资增长效应,进而会扩大正规就业与非正规就业农民工的工资差异,其中存在“数字经济发展—非认知能力差异扩大—工资差异扩大”的传导路径,但认知能力差异的中介效应不显著。Oaxaca-Blinder分解结果也显示,地区数字经济和个体能力差异都是两类农民工工资差异的来源。因此,在大力发展数字经济的同时,要更加关注数字红利边缘群体的发展,积极帮助非正规就业农民工等弱势群体提高认知能力和非认知能力,并加快构建全国统一的劳动力市场,不断弱化和消除就业歧视。

关键词:数字经济;正规就业;非正规就业;认知能力;非认知能力;多层线性模型

中图分类号:F244;F304文献标志码:A文章编号:1674-8131()0-0015-17

引用格式:杨德利,周琪.数字经济、个体能力与农民工工资差异——基于正规就业与非正规就业的多层模型分析[J].西部论坛,2023,33(3):15-31.

YANG De-li,ZHOU Qi. Digital economy, individual abilities, and the wage difference of migrant workers: an analysis based on HLM between formal and informal employment[J]. West Forum, 2023, 33(3):15-31.

一、引言

当前,经济运行方式随着数字信息技术的快速發展而不断变化,数字经济成为经济增长的“新引擎”(许宪春 等,2020)[1]。数字经济推动了新的产业格局和商业模式发展,平台经济、共享经济迅速崛起,改变了传统的生产、消费和就业模式(刘皓琰 等,2017)[2],实现了对传统要素质量的升级改造,提升了要素生产效率(丛屹 等,2020)[3]。数字经济快速发展产生的数字红利逐渐渗透到经济社会发展的各个层面和领域,不仅提高了生产效率,也带来了收入增长。尽管从整体趋势上看,数字经济的收入增长效应显著存在,但是数字经济发展对收入差距的影响却未形成一致结论。数字经济的发展可以促进所有社会群体的收入增长,但其对不同群体的影响程度可能存在显著差异,进而在不同的地区,对于不同的群体分类,可能缩小劳动者的收入差距(张勋 等,2019)[4],也可能拉大收入差距(蔡跃洲 等,2019)[5]。因此,在着力促进全体人民共同富裕的大背景下,有必要深入研究数字经济发展对不同群体收入增长差异化影响及其机制,进而寻求数字经济赋能共同富裕的有效路径。

关于数字经济影响收入差距的实证研究,国内文献集中于对城乡收入差距的经验分析,仅有个别文献涉及区域收入差距、行业收入差距及性别收入差距等(文淑惠 等,2022;贾甫,2023;乔小乐 等,2023)[6-8],显然,相对于现实经济中劳动者复杂的群体结构,这是远远不够的。同时,在关于收入差距的研究中,近年来针对正规就业与非正规就业的工资收入差距的探究较为欠缺。当前,非正规就业形式极大地缓解了我国的就业压力,是实现高质量充分就业的重要路径之一。但是,传统观点认为非正规就业是正规就业市场挤出的、效率低下的,在同等工作职能下正规就业者将获得更高的收入(Farber,1999)[9]。在传统就业市场中,教育背景、个人能力和社会资本等方面较差的劳动者易被市场挤出变为非正规就业者;而数字经济创新了商业模式,带来了新岗位,尤其是创造了大量的非正规就业岗位,一定程度上改变了劳动力市场的供需结构。那么,数字经济发展对正规就业劳动者和非正规就业劳动者工资收入的影响是否存在显著差异?会缩小还是扩大两者的收入差距?对这些问题的回答将助于深入认识数字经济的收入增长红利产生机制与分配格局,进而更有效地以数字经济发展驱动共同富裕的实现。

鉴于以上,本文在已有研究的基础上,分析数字经济对正规就业群体和非正规就业群体的工资收入及其工资差异的影响;同时基于新人力资本理论,进一步探讨认知能力和非认知能力对数字经济的工资增长效应的调节作用;并采用多层线性模型(Hierarchical Linear Modeling,HLM),以农民工为样本进行实证检验。本文的边际贡献主要在于:第一,从正规就业与非正规就业的角度分析数字经济的增收红利在不同就业群体中的作用偏差,不仅深化了对数字经济功效的研究,也有助于深入认识数字经济对收入差距的影响;第二,针对农民工的实证研究为数字经济对该特殊群体工资收入的影响提供了经验证据,对其正规就业与非正规就业的分类分析则丰富了对农民工群体内部收入差距的研究视角;第三,探讨了认知能力和非认知能力在数字经济影响农民工工资收入中的调节效应以及能力差异在数字经济影响工资差异中的中介效应,为相关研究提供了思路和方法借鉴,也为在数字经济发展中有效提高农民工工资收入、缩小群体收入差距等提供了政策启示。

二、理论分析与研究假说

1.数字经济、个体能力与劳动者工资增长

(1)数字经济的工资增长效应

从理论上讲,在完全竞争市场中,劳动者工资由边际生产率决定,依托互联网、大数据技术及人工智能等先进技术的数字经济发展,可推动生产效率上升、促进经济增长,进而提高劳动者的工作报酬(Autor et al,2015)[10]。但是,在现实经济中,市场通常处于信息不对称的不完全竞争状态,此时劳动者的工资受到劳企双方议价能力的影响(Cahuc et al,2006)[11],而劳动者议价能力的大小取决于其所处的经济环境和自身特质(谢申祥 等,2019)[12],即当劳动者所处的就业市场机会较多且劳动者个人能力较强时,劳动者会拥有较强的工资议价能力,并获得更高较高的劳动报酬。数字经济的发展则扩大了劳动力市场的就业岗位规模(韩鑫,2023)[13]。数字经济不仅可以通过对整体经济增长的促进带来就业的增加(Bessen,2019)[14],而且创造了如网约车、外卖和直播带货等新的商业模式(李晓华,2019)[15],产生了新的就业岗位和就业机会,而且此类新增就业岗位对技能要求较低、进入门槛宽松(田鸽 等,2022)[16]。同时,数字技术进步会导致技能偏向,使高技能劳动者通过技能溢价获得更多劳动报酬,并形成一种正向激励,带动低技能劳动者的学习和培训,从而实现更高的就业水平和就业回报(曹静 等,2018)[17]。因此,发展数字经济将有助于增加劳动者的就业机会、提升劳动者的技术能力,从而增强劳动者的工资议价能力,并产生普遍的工资增长效应。

(2)个体能力对劳动者工资收入的影响

毋庸置疑,劳动者的工资收入与其个体能力具有显著的正相关性,个体能力的提高通常会带来劳动者就业水平和劳动报酬的提升。本文基于新人力资本理论,将劳动者的个体能力分为认知能力和非认知能力,二者均会显著影响个体的经济社会表现(Heckman et al,2006)[18]。认知能力是个体的计算、读写和分析复杂问题的能力,会显著地影响个体的工资收入。非认知能力包括个体的生活工作态度、性格和价值观等,会影响个体的受教育水平、职业选择偏好和技能形成等。劳动者非认知能力的提高,会提高其教育回报率、经验回报率和生产效率(Almlund et al,2011)[19],实现劳动收入的增长;同时,非认知能力强的劳动者更可能取得企业信任,在劳动力市场上表现出更大竞争优势,获得优质和高薪工作的可能性也随之增加(乐君杰 等,2017)[20]。因此,劳动者认知能力和非认知能力的提高都有利于其工资收入的增长。

(3)个体能力对数字经济工资增长效应的调节作用

个体能力不仅对劳动者工资收入产生直接影响,而且会通过影响其他因素对劳动者工资的影响来发挥作用。从数字经济的工资增长效应来看,虽然数字经济的发展整体上具有普惠性,但由于数字经济本质上是基于数字技术进步发展起来的,劳动者个体能力(尤其是数字素养及数字技术水平)的差异会导致其获取和享受数字红利的差异,进而表现为数字经济的工资增长效应对于不同的劳动者存在差异。具体来看,数字经济对劳动者的数字素养具有较高要求(陈南旭 等,2022)[21],具有较高认知能力的劳动者更容易掌握数字技术,更可能在数字经济发展中获得技能溢价,实现更多的工资增长。同时,非认知能力越强,越可能察觉到数字经济发展背景下的社会经济变化,通过改变就业方向等方式跟上数字经济发展的脚步(王国敏 等,2020)[22];具有较高非认知能力的劳动者可以发挥其应变能力强、外向开放等优势,快速接受和适应数字化社会,接受新職业、新就业模式,寻求新创业机会,从而更容易在数字经济发展中获得更多更高报酬的就业机会。因此,相比而言,数字经济发展会对认知能力和非认知能力较强的劳动者产生较大的工资增长效应。

综上所述,劳动者的工资收入会受到地区数字经济发展水平和自身能力(包括认知能力和非认知能力)的影响。一方面,地区数字经济发展水平和个体能力的提高均会促进劳动者的工资增长;另一方面,个体能力的提高可以强化数字经济的工资增长效应。上述主要是从劳动者个体角度进行的分析,而在社会化大生产的情形下,众多的劳动者会在经济实践中形成不同类型的群体。同一群体的劳动者具有某些共同的特征,而不同群体的劳动者之间具有显著不同的特征,因而个体差异决定了群体差异,群体差异则反映了个体差异。比如,农民工群体的工资收入整体上低于城镇居民,同时其个体能力在整体上也低于城镇居民。因此,针对群体差异的研究可以更为深刻地揭示发展规律及影响机制,并具有更强的现实意义和政策价值。基于此,本文从正规就业群体与非正规就业群体的差异角度展开进一步的探讨。

2.正规就业群体与非正规就业群体的工资差异

(1)正规就业与非正规就业的工资差异

对正规就业与非正规就业的分类,通常是依据劳动关系的稳定程度,正规就业者的劳动关系稳定、有劳动合同约束,而非正规就业是指没有劳动合同约束的就业形式(胡鞍钢 等,2001)[23]。相关研究发现,正规就业与非正规就业存在明显的工资差异,正规就业者的工资水平高于非正规就业者。正规就业者的小时工资收入约为非正规就业者的1.65倍(薛进军 等,2012)[24],并且该差异呈现出扩大的趋势(王庆芳 等,2017)[25]。正规就业与非正规就业工资差异形成的原因主要在于劳动力市场和人力资本两个方面:一是由于劳动力市场存在不同程度的市场分割和就业歧视,企业更愿意付出更多成本来聘用有正规就业经验的劳动者;二是由于正规就业者的人力本往往高于非正规就业者,人力资本配置的正规就业偏向导致成正规就业与非正规就业工资差异逐步扩大(屈小博,2012)[26]。常进雄和王丹枫(2010)的研究结果显示,非正规就业者与正规就业者的工资差异有81.01%是由人力资本因素、有18.99%是由市场因素造成的[27]。

(2)数字经济对正规就业与非正规就业工资差异的影响

从劳动力市场因素来看,在数字经济时代互联网成为劳动者获取信息的主要方式,就业信息获取及企业招聘方式的变革使得劳动者的正规就业经历在招聘过程中更为显性,放大了正规就业市场对非正规就业者的歧视,从而可能促使正规就业与非正规就业的工资差异扩大。从人力资本因素来看,正规就业者的人力资本要普遍优于非正规就业者,数字技术能力和数字素养也较强,更能适应数字经济带来的各种变化,并获取更多的数字经济红利,实现更快的劳动报酬增长,从而导致正规就业与非正规就业的工资差异扩大。此外,数字经济带来的信息获取便利还可能会加速高人力资本劳动力向正规市场流动,优质劳动力在正规就业市场的聚集则会进一步促使其工资收入上升。因此,数字经济极大地改变了劳动力市场的就业结构和就业方式,促进了整体就业及就业回报的增加,但该红利更多地被正规就业者获取,并进一步扩大正规就业群体与非正规就业群体之间的工资差异。

(3)数字经济影响正规就业与非正规就业工资差异的能力路径

前文分析表明,个体能力(认知能力和非认知能力)差异是劳动者工资差异形成的重要原因,从群体的角度看则表现为正规就业者与非正规就业者之间的能力差异导致了其工资差异,因而数字经济发展可以通过影响两者的能力差异来对其工资差异产生作用。在传统经济形态下,正规就业者的认知能力和非认知能力整体上强于非正规就业者,而且认知和非认知能力具有职业筛选作用,高能力劳动者获取正规就业岗位的概率更高(王春超 等,2019)[28]。数字经济发展带来的信息便利使高能力劳动者更容易与正规就业岗位相匹配,加速高能力人员向正规市场流动;同时,数字经济也会强化个体能力的自我增强和持续积累作用,能力较强的正规就业者更容易获取更新、更高阶的能力(李阳 等,2023)[29],从而扩大正规就业者与非正规就业者之间的能力差异。因此,数字经济的发展会促使高能力劳动者聚集于正规就业市场,并扩大正规就业者与非正规就业者之间的能力差异,而数字红利偏向于高能力劳动者聚集的正规就业市场,从而导致正规就业者与非正规就业者之间工资差异的扩大,即数字经济的发展可以通过扩大正规就业群体与非正规就业群体之间的认知和非认知能力差异来产生正规就业与非正规就业工资差异的扩大效应。

3.研究假说的提出

根据前文分析,地区数字经济发展、个体能力对劳动者工资收入的差异化影响会形成群体差异,从正规就业群体与非正规就业群体来看,具体表现为以下态势:总体上看,正规就业群体比非正规就业群体具有更高的人力资本及认知和非认知能力,加上劳动力市场存在分割及就业歧视等问题,导致正规就业群体的工资收入高于非正规就业群体;无论是对于正规就业群体还是对于非正规就业群体,地区数字经济发展水平的提高和个体认知与非认知能力的增强均能促进劳动者工资增长,且个体能力提高能够强化数字经济的工资增长效应;地区数字经济发展对正规就业群体的工资增长促进作用更大,会导致正规就业群体与非正规就业群体的工资差异扩大,其中存在“数字经济发展—能力差异扩大—工资差异扩大”的传导路径。

为对上述理论进行实证检验,本文采用中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)的数据以农民工为样本进行经验分析。选择CFPS是因为该数据库通过跟踪收集个体、家庭、社区三个层次的数据,反映中国社会、经济、人口、教育和健康的变迁,能够较好地满足本文分析的数据要求;以农民工为研究样本是出于以下考虑:一是作为一个特殊的就业群体,无论是非正规就业的农民工还是正规就业的农民工,都是数字经济背景下需要被关注的数字红利边缘群体,而目前对数字经济影响农民工工资收入的研究十分欠缺,尤其缺乏经验证据;二是在新型城镇化背景下,研究农民工的就业形态(正规就业与非正规就业)具有特殊重要的意义;三是农民工大多经历了就业形态的转变,在就业形态转变过程中个体能力的作用往往会得到充分体现,而个体能力是本文分析的关键变量之一,因而采用农民工样本的实证分析可能可能会得到相对显著的结果。基于此,本文提出以下假说。

假说1:地区数字经济发展对正规就业和非正规就业农民工的工资增长均具有促进作用,但对正规就业农民工工资增长的促进更大,从而会扩大两者之间的工资差异。

假说2:个体认知能力和非认知能力的提高会促进正规和非正规就业农民工的工资增长。

假说3:无论是对于正规就业农民工,还是对于非正规就业农民工,认知能力和非认知能力对数字经济的工资增长效应都具有正向调节作用,即农民工的认知和非认知能力越强,数字经济发展对其工资增长的促进作用越大。

假说4:认知和非认知能力差异在数字经济发展扩大农民工正规就业与非正规就业工资差异中发挥中介作用,即地区数字经济发展可以通过扩大正规就业农民工与非正规就业农民工之间的能力差异来拉大两者之间的工资差异。

三、实证研究设计

1.基于多层工资方程的模型构建

本文实证检验的核心内容是数字经济发展对农民工工资收入的影响,其中数字经济发展水平为地区层面的宏观经济变量,而农民工工资收入為个体层面的微观变量,数据存在自然的嵌套结构,即个体嵌套于各地区之中,这种分层数据结构不符合传统的线性回归方法所要求的方差齐次、独立分布等前提假设。多层模型则可综合分析宏观与微观因素的影响,其将个体因素的影响从群体因素中分离出来,从而调节数据的聚类性质,使得研究的参数估计更为准确、更能反映数据的实际特征(郭凤鸣 等,2013)[30]。因此,多层模型被广泛应用于社会科学的实证研究中,其中就包括地区宏观因素(如交易水平、经济环境、对外开放能力等)对个体收入的影响(Plasman et al,2004;郭凤鸣 等,2013;王君 等,2018)[30-32]。借鉴相关研究,本文采用多层线性模型来分析地区(省份)数字经济发展对农民工个体工资收入的影响。

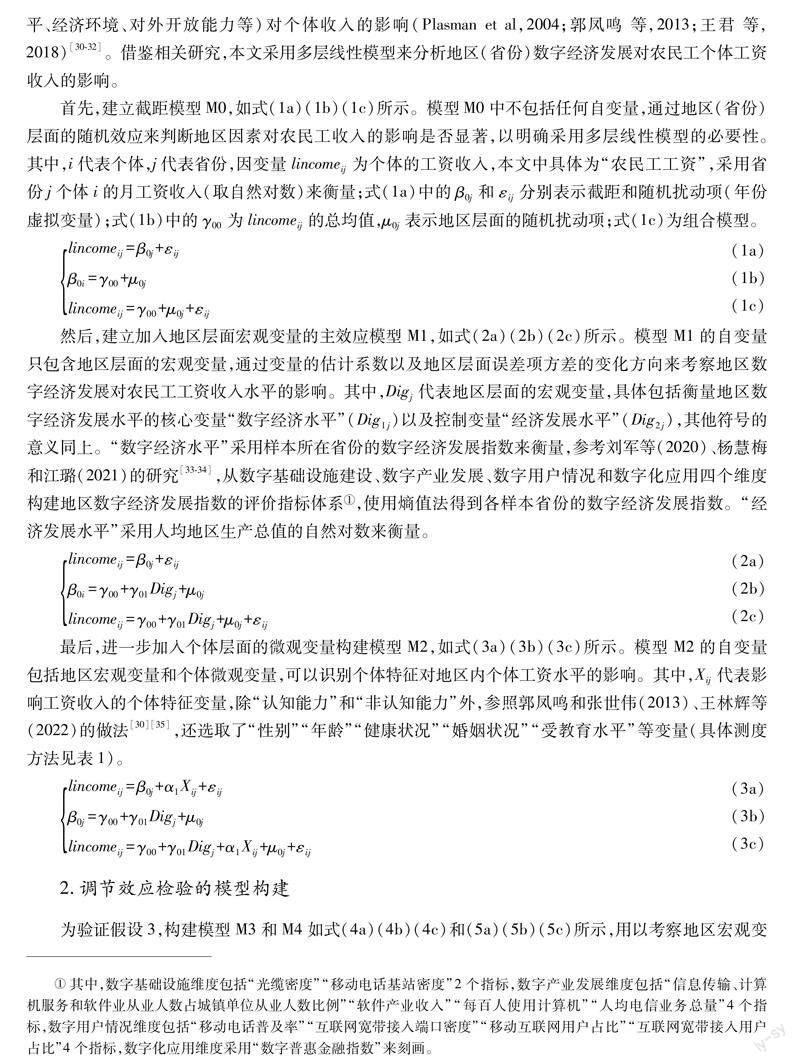

首先,建立截距模型M0,如式(1a)(1b)(1c)所示。模型M0中不包括任何自变量,通过地区(省份)层面的随机效应来判断地区因素对农民工收入的影响是否显著,以明确采用多层线性模型的必要性。其中,i代表个体,j代表省份,因变量lincomeij为个体的工资收入,本文中具体为“农民工工资”,采用省份j个体i的月工资收入(取自然对数)来衡量;式(1a)中的β0j和εij分别表示截距和随机扰动项(年份虚拟变量);式(1b)中的γ00为lincomeij的总均值,μ0j表示地区层面的随机扰动项;式(1c)为组合模型。

然后,建立加入地区层面宏观变量的主效应模型M1,如式(2a)(2b)(2c)所示。模型M1的自变量只包含地区层面的宏观变量,通过变量的估计系数以及地区层面误差项方差的变化方向来考察地区数字经济发展对农民工工资收入水平的影响。其中,Digj代表地区层面的宏观变量,具体包括衡量地区数字经济发展水平的核心变量“数字经济水平”(Dig1j)以及控制变量“经济发展水平”(Dig2j),其他符号的意义同上。“数字经济水平”采用样本所在省份的数字经济发展指数来衡量,参考刘军等(2020)、杨慧梅和江璐(2021)的研究[33-34],从数字基础设施建设、数字产业发展、数字用户情况和数字化应用四个维度构建地区数字经济发展指数的评价指标体系( 其中,数字基础设施维度包括“光缆密度”“移动电话基站密度”2个指标,数字产业发展维度包括“信息传输、计算机服务和软件业从业人数占城镇单位从业人数比例”“软件产业收入”“每百人使用计算机”“人均电信业务总量”4个指标,数字用户情况维度包括“移动电话普及率”“互联网宽带接入端口密度”“移动互联网用户占比”“互联网宽带接入用户占比”4个指标,数字化应用维度采用“数字普惠金融指数”来刻画。),使用熵值法得到各样本省份的数字经济发展指数。“经济发展水平”采用人均地区生产总值的自然对数来衡量。

最后,进一步加入个体层面的微观变量构建模型M2,如式(3a)(3b)(3c)所示。模型M2的自变量包括地区宏观变量和个体微观变量,可以识别个体特征对地区内个体工资水平的影响。其中,Xij代表影响工资收入的个体特征变量,除“认知能力”和“非认知能力”外,参照郭凤鸣和张世伟(2013)、王林辉等(2022)的做法[30][35],还选取了“性别”“年龄”“健康状况”“婚姻状况”“受教育水平”等变量(具体测度方法见表1)。

2.调节效应检验的模型构建

为验证假设3,构建模型M3和M4如式(4a)(4b)(4c)和(5a)(5b)(5c)所示,用以考察地区宏观变量与个体微观变量的跨层交互作用。其中,调节变量X1和X2分别为个体的“认知能力”和“非认知能力”。参考杨虹和张柯(2021)的方法[36],并根据CFPS的数据特征,从听说读写和记忆能力等角度选取指标测度样本的“认知能力”,包括是否读书、总阅读量、记忆主要事情、使用普通话和智力水平等;借鉴程虹和李唐(2017)、王春超和张承莎(2019)的研究[37][28],从严谨性(对陌生人的信任程度)、順从性(对自己生活的满意度、急于结束调查的程度)、外向性(人缘有多好、有多幸福)、开放性(互联网作为信息渠道的重要程度)、情绪稳定性(我感到悲伤难过、我觉得生活无法继续)等维度对样本的“非认知能力”进行测量。对上述指标进行方向调整和标准化处理后平均,得到个体的综合“认知能力”和“非认知能力”指标。

3.中介效应检验的模型构建

为验证假设4,基于地区层面的数据,采用逐步回归法构建中介效应模型M5如式(6a)(6b)(6c)所示。其中,被解释变量(gincome)“工资差异”为样本省份两类农民工的工资差异,参考邓翔和黄志(2019)测算行业收入差距的方法[38],采用样本省份“正规就业农民工平均月工资与非正规就业农民工平均月工资之差除以非正规就业农民工平均月工资”来衡量。核心解释变量(Dig1j)为“数字经济水平”。中介变量(gapatj)有两个,一是“认知能力差异”,二是“非认知能力差异”,具体计算方法为:将全部样本按“认知能力”(“非认知能力”)进行排序并分组,前25%划为高认知能力(高非认知能力)人员;分别计算样本省份正规就业样本中和非正规就业样本中的高认知能力(高非认知能力)人员占比,用正规就业的高认知能力(高非认知能力)人员占比减去非正规就业的高认知能力(高非认知能力)人员占比,得到各省份的“认知能力差异”(“非认知能力差异”)。控制变量(Xj)包括“经济发展水平”和“受教育水平差异”(各省份正规就业农民工平均学历与非正规就业农民工平均学历之差)。

4.样本选择与数据处理

本文所用数据主要来自两个方面:一是地区(省份)层面的数据来自相应年度的《中国统计年鉴》和“北京大学数字普惠金融指数”数据库,二是农民工个体层面的数据主要来自中国家庭追踪调查(CFPS)最新发布的两期(2018和2020年)( 只选取了最新两期数据,一方面是由于调查问卷内容的调整导致本文所需一些变量在前几期的数据中缺失,另一方面是考虑到我国的数字经济发展在2017年后更受重视。),选择其中农业户籍、18~60岁、从事非农工作的被调查者为研究样本,删除有缺失值等无效样本,最终获得有效样本11 724份,其中2018年的样本6 233份,2020年的样本5 491份。对于农民工正规就业与非正规就业的分类,参考王庆芳和郭金兴(2017)、胡翠等(2019)、席艳乐等(2021)的研究[25][39-40],将在问题“你的这份工作单位或雇主的性质属于?”中选择“政府部门/党政机关/人民团体、事业单位、国有企业、外商/港澳台企业、民办非企业组织/协会/行会/基金会/村居委会”或在私企工作且签订了就业合同的样本划分为正规就业,其他的划分为非正规就业(如个体工商户、在私企工作且未签订就业合同等),由此,得到正规就业样本6 582份,非正规就业样本5 142份。

表1为主要变量的描述性统计结果,可以看出,正规就业农民工的工资、认知和非认知能力以及受教育水平均高于非正规就业农民工。

表2展示了2018年部分省份正规就业和非正规就业农民工的小时工资及地区数字经济发展指数,可以发现:东部地区农民工的小时工资明显高于西部地区,这也符合我国区域经济发展的现状。以正规就业的农民工为例,上海的小时工资是山西的2.21倍,地区间确实存在明显的工资差异。从地区数字经济发展水平来看,在数字经济发展指数最高的上海,正规就业和非正规就业农民工的小时工资均最高,符合预期;但是在数字经济发展指数最低的甘肃,正规就业农民工的小时工资处于中游水平,非正规就业农民工的小时工资最低,因此数字经济发展对正规就业与非正规就业农民工工资收入的影响可能存在差异。再从正规就业和非正规就业农民工的工资差异来看,工资差异最大的是浙江,而浙江的数字经济发展指数位于全国前列;甘肃的数字经济发展指数最低,而工资差异却位于中游。因此,简单的统计分析无法直观地判断正规就业和非正规就业农民工工资差异与数字经济发展之间的关系,需要做进一步的分析。

四、实证检验结果分析

1.多层模型估计

运用模型M0、M1和M1分别对正规就业和非正规就业子样本的回归结果见表3。模型M0的估计结果显示,农民工正规就业和非正规就业工资的总体组内相关系数(ICC)分别为0.103 7和0.035 3,且组间方差在 1%水平下显著。当ICC>0.059时,需要考虑组间效应(Cohen,1988)[41],即农民工的工资收入存在明显的省际差异(具有明显的分层结构)。就业地区的差异确实会影响农民工的工资收入,因而建立多层模型是可行且必要的。

模型M1的分析结果显示,加入了地区层面的变量“数字经济水平”和“经济发展水平”后,组间方差大幅下降,表明这两个变量对地区间农民工工资差异有较强的解释作用,应加入模型中。其中,无论是在正规就业子样本中还是在非正规就业子样本中,“数字经济水平”对“农民工工资”的估计系数显著为正,表明地区数字经济的发展会显著提升农民工的工资收入。对比而言,“数字经济水平”的回归系数在正规就业子样本中是非正规就业子样本的两倍多,且组间系数差异显著(见表4),这意味着,相比正规就业农民工,数字经济发展对非正规就业农民工工资收入增长的促进作用较小,而正规就业农民工的工资水平本来就较高,因而地区数字经济的发展拉大了正规就业农民工和非正规就业农民工之间的工资差异。由此,假说1得到验证

模型M2的回归中进一步加入了个体层面的变量,与M1模型相比,组内方差降低,说明个体特征对地区内农民工个体的工资差异具有一定解释作用。“认知能力”和“非认知能力”的估计系数均显著为正(其中“认知能力”的系数较大),表明农民工的能力提升有利于其工资增长,且认知能力提升的工资回报大于非认知能力。“非认知能力”的组间系数差异显著,即非正规就业农民工非认知能力提升的工资增长效应大于正规就业农民工。其原因可能在于,非认知能力决定了劳动者的社会融入、社会接触状态,非正规就业者不稳定的就业状态使其更需要通过社会接触来拓展就业渠道,因而非认知能力提升对非正规就业农民工资增长的促进作用比对正规就业农民工的更大。由此,假说2得到验证。

其他個体特征变量对农民工工资收入的影响大多显著且正向。“性别”的估计系数显著为正且在非正规就业子样本中更大,表明劳动力市场还存在一定程度的性别歧视,男性农民工有显著的工资优势,且在非正规就业农民工群体中这一现象更为严重;从“年龄”和“年龄平方”的估计系数来看,年龄对农民工工资收入的影响呈现倒“U”型趋势,这与职业的生命周期理论相符;“婚姻状况”的估计系数显著为正,表明已婚的农民工比未婚的农民工有更高的工资收入;“健康状况”的估计系数在非正规就业子样本中显著为正,在正规就业子样本中为正但不显著,表明身体健康对非正规就业农民工工资的增进作用更大;“受教育水平”的估计系数显著为正且在正规就业子样本中更大,表明人力资本是影响农民工工资收入的重要因素,由于正规就业的学历门槛相对明确且严格,正规就业农民工的教育回报也相对更高;“家庭规模”的估计系数显著为负,表明家庭人口越多,农民工的工资收入水平越低。上述分析结论基本与理论预期及相关文献的研究结果一致,表明本文的模型分析具有较高的可信度。

为进一步验证上述分析结果的可靠性,本文也采用OLS估计方法进行了模型分析,回归结果见表3的“OLS估计”部分。可以发现,“数字经济水平”的估计系数同样显著为正且在正规就业子样本中较大,“认知能力”的估计系数显著为正,“非认知能力”的估计系数显著为正且在非正规就业子样本中的显著性和绝对值更大。总的来说,OLS估计结果与模型M2的分析结果一致,但是系数有所差异,OLS估计中地区层面变量的回归系数普遍偏大,而个体层面变量的回归系数普遍偏小。

此外,本文还通过更换核心解释变量的计算方法来进行稳健性检验。前文中的数字经济发展指数是采用熵值法计算的,参考刘军等(2020)的研究[33],采用线性加权法(对一级指标赋予均等权重再分配给二级指标)计算数字经济发展指数,重新进行模型检验,回归结果结见表5,与前述分析结果基本一致,进一步表明本文的分析结果是稳健的。

2.工资差异的Oaxaca-Blinder分解

上文分析发现,数字经济发展对农民工工资的影响具有正规就业与非正规就业的组间差异,即可能会拉大正规就业农民工和非正规就业农民工之间的工资差异。进一步使用Oaxaca-Blinder分解法来探讨地区数字经济发展及个体能力在正规就业与非正规就业的农民工工资差异产生中起到的作用。Oaxaca-Blinder分解可得到工资差异中的可解释部分和不可解释部分:可解释部分是能被变量的数量差异所解释的部分,为特征差异;不可解释部分为是由就业特征、市场歧视等所导致的工资差异,为系数差异。表6的分解结果显示,农民工正规就业与非正规就业的工资总差异显著为正(0.213),说明正规就业农民工的工资收入总体上显著高于非正规就业农民工(大约高23.7%),其中,特征差异(0.133,p=0.000)占62.4%,系数差异(0.053,p=0.000)占37.6%。可见,特征差异是导致工资差异的主要因素,但系数差异同样不可忽视。系数差异是个人特征和地区特征无法解释的部分,反映出可能存在劳动力市场分割和歧视等问题(比如“同工不同酬”现象),使得各种因素对正规就业与非正规就业两类农民工工资的影响存在差异,进而导致两类农民工的工资差异扩大。

根据表6各变量的具体分解项,可以发现:(1)数字经济发展是造成正规就业与非正规就业农民工资差异的重要因素之一。“数字经济水平”的特征差异为0.025,说明地区数字经济发展带来的工资增长效应在正规就业与非正规就业两类农民工之间存在差异,即对正规就业农民工的工资增长有更强的促进作用,从而会加剧两类农民的工资差异;系数差异为0.082,说明数字经济发展还可能通过加剧劳动力市场对非正规就业的歧视来加大两类农民工的工资差异,这是由于数字经济下企业招工方式变化(如互联网招聘兴起)使非正规就业农民工较难获取高薪资的工作,从而扩大了正规就业和非正规就业的工资差异。(2)从农民工的个体能力来看,“认知能力”的特征差异显著为正,而系数差异则不显著,说明个体认知能力是造成农民工工资差异的重要因素,但其对劳动力市场歧视的影响不大;“非认知能力”的系数差异显著为负,表明非正规就业农民工非认知能力的提高有助于消除劳动力市场歧视带来的工资差异。

3.个体能力对数字经济工资增长效应的调节效应

模型M3和M4的回归结果见表7。“认知能力×数字经济”和“非认知能力×数字经济”的估计系数均显著为正,表明个体能力在地区数字经济发展促进农民工工资增长中发挥了显著的正向调节作用,即农民工的认知能力和非认知能力越强,地区数字经济发展对其工资收入增长的促进作用越强。由此,假说3得到验证。同时,交互项组间系数的差异均不显著(见表4),说明认知能力和非认知能力的调节作用在正规就业和非正规就业两类农民工群体之间没有显著差异。

4.地区层面的中介效应检验

中介效应模型M5的回归结果(OLS估计)见表8,可以发现:(1)“数字经济水平”对“工资差异”的估计系数显著为正,表明地区数字经济发展水平的提高会扩大正规就业农民工与非正规就业农民工之间的工资差异,进一步验证了假说1。(2)“数字经济水平”对“认知能力差异”和“认知能力差异”对“工资差异”的估计系数均不显著,表明认知能力差异的中介作用不显著。可能的解释是,数字经济对两类农民工的认知能力差异存在双向作用:一方面数字经济的技能偏向将帮助拥有较高认知能力的非正规就业者进入正规就业市场,进而拉大两群体间的认知能力差异;另一方面数字经济以远程教育、在线教育等多元化学习方式弥补了农村地区的教育基础资源弱势(赵云,2023)[42],从而可以缩小两类农民工的整体认知能力差异;在此情形下,认知能力差异也不再是工资差异产生的原因。(3)“数字经济水平”对“非认知能力差异”和“非认知能力差异”对“工资差异”的估计系数均显著为正,表明非认知能力差异具有显著的部分中介效应,即数字经济发展会通过加大正规就业农民工与非正规就业农民工的非认知能力差异来扩大两者之间的工资差异,假说4得到部分验证。

五、结论与启示

数字经济对生产方式的深刻变革提高了生产效率,推动了经济发展,也改变着劳动者的就业形态和劳动报酬。当前,不同劳动者群体之间的收入差距还显著存在,在加快推进共同富裕的过程中,不仅要重视数字经济普惠性的收入增长效应,也不能忽视不同群体获取和享受数字红利的差异,以避免收入差距的持续扩大。数字经济的发展带来了非正规就业形式的蓬勃发展,非正规就业市场的扩大吸纳了大量劳动力,为促进高质量充分就业提供了有效路径。然而,在现阶段,由于非正规就业者的人力资本水平及个体能力(认知能力和非认知能力)整体上还低于正规就业者,加上劳动力市场分割和就业歧视的存在,导致正规就业与非正规就业存在工资差异,而较高的人力资本水平和个体能力又使正规就业者可以获取较多的数字红利,这可能进一步扩大正规就业与非正规就业的工资差异。本文以CFPS2018和CFPS2020中的农民工为样本,综合地区(省份)层面的宏观变量和个体层面的微观变量,进行多层线性模型分析以及Oaxaca-Blinder分解,结果发现:正规就业农民工的工资收入整体上明显高于非正规就业农民工;地区数字经济发展水平的提高有利于农民工工资增长,但该工资增长效应在正规就业农民工群体中更强;无论是正规就业农民工,还是非正规就业农民工,个体认知能力和非认知能力的提高都显著正向影响其工资收入,且会强化数字经济的工资增长效应;非认知能力差异在数字经济影响正规就业与非正规就业农民工工资差异中具有部分中介效应,即地区数字经济的发展可以通过扩大正规就业与非正规就业农民工之间的非认知能力差异来拉大两者的工资差异。

基于以上结论,本文提出以下启示:第一,要逐步完善各地区的数字基础设施建设,为数字经济发展提供良好条件;大力发展数字经济,推进数字中国建设,尤其要加快落后地区的数字经济建设,缩小地区间的数字鸿沟。第二,在数字经济发展过程中,要更加关注数字红利边缘群体的发展,如非正规就业群体、农民工群体等。要深化改革劳动收入分配制度,完善非正规就业岗位的福利保障制度;要加快构建全国统一的劳动力市场,不断弱化和消除就业歧视。第三,要积极帮助非正规就业农民工等弱势群体提高认知能力和非认知能力。正规就业者与非正规就业者的工资差异以及数字经济带来的差异扩大效应,根本原因还是在于两者在人力资本水平以及认知能力和非认知能力上存在差异,因此要建立和完善相应的普适化、数字化的培训体系以不断提高农民工和非正规就业者的数字素养和数字技能,尤其应重视劳动者非认知能力的提高。地方政府应该担起大任,通过积极的职业教育、政企合作和公益性学习平台建设等,帮助农民工群体和非正规就业群体快速适应数字经济带来的经济社会变化,促进其数字技能获取和更新,提高其工作获取机会和劳动报酬,进而不断缩小正规就业者与非正规就业者之间的收入差距。

参考文献:

[1]许宪春,张美慧.中国数字经济规模测算研究——基于国际比较的视角[J].中国工业经济,2020(5):23-41.

[2] 刘皓琰,李明.网络生产力下经济模式的劳动关系变化探析[J].经济学家,2017(12):33-41.

[3] 丛屹,俞伯阳.数字经济对中国劳动力资源配置效率的影响[J].财经理论与实践,2020,41(2):108-114.

[4] 张勋,万广华,张佳佳,等.数字经济、普惠金融与包容性增长[J].经济研究,2019,54(8):71-86.

[5] 蔡跃洲,陈楠.新技术革命下人工智能与高质量增长、高质量就业[J].数量经济技术经济研究,2019,36(5):3-22.

[6] 文淑惠,程莉莉.数字经济对泛珠区域收入差距的影响研究[J].科技与经济,2022,35(5):66-70.

[7] 贾甫.数字经济、资本收益率与行业收入差距[J].当代经济管理,2023,45(1):57-66.

[8] 乔小乐,何洋,李峰.工作转换视角下数字经济对性别收入差距的影响研究[J].西安交通大学学报(社会科学版),2023,43(1):74-83.

[9] FARBER H S. Alternative and part-time employment arrangements as a response to job loss[R]. National Bureau of Economic Research,1999:122-148.

[10]AUTOR D H,DORN D,HANSON G H. Untangling trade and technology: evidence from local labour markets[J]. The Economic Journal,2015,125:621-646.

[11]CAHUC P,POSTEL-VINAY F,ROBIN J M. Wage bargaining with on-the-job search:theory and evidence[J]. Econometrica,2006,74(2):323-364.

[12]謝申祥,陆毅,蔡熙乾.开放经济体系中劳动者的工资议价能力[J].中国社会科学,2019(5):40-59+205-206.

[13]韩鑫.当前数字经济领域的就业规模不断增长——数字职业提供就业新空间[N].人民日报,2023-05-26(019).

[14]BESSEN J. Automation and jobs:when technology boosts employment[J]. Economic Policy,2019,34:589-626.

[15]李晓华.数字经济新特征与数字经济新动能的形成机制[J].改革,2019(11):40-51.

[16]田鸽,张勋.数字经济、非农就业与社会分工[J].管理世界,2022,38(05):72-84.

[17]曹静,周亚林.人工智能对经济的影响研究进展[J].经济学动态,2018(1):103-115.

[18]HECKMAN J J,STIXRUD J,URZUA S,et al. The effects of cognitive and noncognitive abilities on labor market outcomes and social behavior[J]. Journal of Labor Economics,2006,24(3):411-482.

[19]ALMLUND M,DUCKWORTH A L,HECKMAN J J,et al. Personality psychology and economics[M]. Handbook of the Economics of Education,2011.

[20]乐君杰,胡博文.非认知能力对劳动者工资收入的影响[J].中国人口科学,2017(4):66-76+127.

[21]陈南旭,李益.数字经济对人力资本水平提升的影响研究[J].西北人口,2022,43(6):65-76.

[22]王国敏,唐虹,费翔.数字经济时代的人力资本差异与收入不平等——基于PIAAC微观数据[J].社会科学研究,2020(5):97-107.

[23]胡鞍钢,杨韵新.就业模式转变:从正规化到非正规化──我国城镇非正规就业状况分析[J].管理世界,2001(2):69-78.

[24]薛进军,高文书.中国城镇非正规就业:规模、特征和收入差距[J].经济社会体制比较,2012(6):59-69.

[25]王庆芳,郭金兴.非正规就业者的境况得到改善了么?——来自1997—2011年CHNS数据的证据[J].人口与经济,2017(2):116-126.

[26]屈小博.中国城市正规就业与非正规就业的工资差异——基于非正规就业异质性的收入差距分解[J].南方经济,2012,No.271(04):32-42.

[27]常进雄,王丹枫.我国城镇正规就业与非正规就业的工资差异[J].数量经济技术经济研究,2010,27(9):94-106.

[28]王春超,张承莎.非认知能力与工资性收入[J].世界经济,2019,42(3):143-167.

[29]李阳,张文宏.从自驱力到胜任力:非认知能力对新业态灵活就业人员作用机制研究[J].学习与探索,2023(2):31-38.

[30]郭凤鸣,张世伟.区域经济环境对工资性别差异的影响——基于多层模型的分析途径[J].人口学刊,2013,35(4):42-56.

[31]PLASMAN R,RUSINEK M,RYCX F. Union wage gaps in multilevel industrial relations systems[R]. International Conference Applied Econometrics Association Mons(B),2004.

[32]王君,董长瑞.对外开放能力与收入代际流动性——基于CHNS调研数据的实证研究[J].经济问题探索,2018(5):53-62.

[33]刘军,杨渊鋆,张三峰.中国数字经济测度与驱动因素研究[J].上海经济研究,2020(6):81-96.

[34]杨慧梅,江璐.数字经济、空间效应与全要素生产率[J].统计研究,2021,38(4):3-15.

[35]王林辉,钱圆圆,赵贺.人工智能技术、个体能力与劳动工资:来自认知和非认知能力视角的经验证据[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2022,24(4):58-69+149+147.

[36]杨虹,张柯.认知能力、社会互动方式与家庭金融资产选择[J].金融论坛,2021,26(2):70-80.

[37]程虹,李唐.人格特征对于劳动力工资的影响效应——基于中国企业—员工匹配调查(CEES)的实证研究[J].经济研究,2017,52(2):171-186.

[38]邓翔,黄志.人工智能技术创新对行业收入差距的效应分析——来自中国行业层面的经验证据[J].软科学,2019,33(11):1-5+10.

[39]胡翠,纪珽,陈勇兵.贸易自由化与非正规就业——基于CHNS数据的实证分析[J].南开经济研究,2019(2):3-24.

[40]席艳乐,张一诺,曹亮.外资进入扩大了正规与非正规就业者的工资收入差距吗——来自微观个体的经验证据[J].国际贸易问题,2021(10):139-156.

[41]COHEN J. Statistical power analysis for the behavioral sciences [M]. 2nd ed. New York:Academic Press,1988.

[42]赵云.数字经济赋能乡村振兴的实践路徑[J].中国农业资源与区划,2023,44(1):9+23.

Digital Economy, Individual Abilities, and the Wage Difference of Migrant Workers: an Analysis Based on HLM Between Formal and Informal Employment

YANG De-li, ZHOU Qi

(School of Economics and Management, Shanghai Ocean University, Shanghai 201306, China)

Abstract: The development of the digital economy in China is in the ascendant, and the development of new business models and industrial patterns under the digital economy has promoted the upward trend of the economy and the growth of labor income, as well as brought about the vigorous development of informal employment forms. The expansion of the informal employment market has absorbed a large amount of rural labor, providing new exports for the employment of migrant workers. The development of the digital economy also affects the wage income at the individual level. However, current research is mostly based on formal employment. Informal employment groups, as vulnerable groups in the digital economy, have received little attention.

This article uses data from the 2018 and 2020 China Statistical Yearbook and Chinese Family Panel Studies. Firstly, a multi-layer model of the wage equation for migrant workers is established, and the differences in the impact of the digital economy on the income of migrant workers are explored from the perspectives of formal and informal employment, as well as the moderating role of individual abilities in it. Secondly, use Oaxaca Blinder decomposition to clarify the sources of wage differences between the two types of migrant workers, and further explore the impact and path of the digital economy on their wage differences. Research has found that the higher the level of development of the digital economy, the higher the salary income of migrant workers, and the income increasing effect of the digital economy is higher for formal employment migrant workers than for informal employment groups. Among them, individual abilities have a positive regulatory effect on the wage growth brought about by the digital economy. The Oaxaca-Blinder decomposition results show that the wage gap between the two types of migrant workers comes from the development of the digital economy and individual ability differences. The digital economy expands the wage gap in terms of characteristic differences and reward differences. Furthermore, the development of the digital economy expands the wage income gap between formal and informal migrant workers, and expands the wage income gap between the two types of migrant workers by promoting the regularization of employment for highly non-cognitive migrant workers.

Compared to previous literature, this article mainly expands on the following three aspects: firstly, it focuses on individual workers in the context of the digital economy, and focuses on migrant workers as the main research object; secondly, it focuses on the informal employment group to analyze the impact of the digital economy on the wage gap between formal and informal migrant workers; thirdly, it explores the intrinsic mechanism of digital economy development affecting the wage income of the two types of migrant workers, and analyzes the moderating role of cognitive ability and non-cognitive ability in it, and also explores the intrinsic mechanism of digital economy development affecting the wage income difference between the two types of migrant workers, and analyzes the mediating role of cognitive ability difference and non-cognitive ability difference in it.

This study reveals the bias of the income increase effect of digital economy development in the formal and informal employment of migrant workers, explores the internal logic of the impact of digital economy development on the wage gap between formal and informal employment of migrant workers, and provides references for Chinese government departments to formulate better employment guidance measures for migrant workers, in order to provide differentiated policy support for migrant workers of different job types.

Key words: digital economy; formal employment; informal employment; cognitive abilities; non-cognitive abilities; hierarchical linear modeling

CLC number:F244;F304 Document code:A Article ID:1674-8131()0-0015-17

(編辑:黄依洁)

收稿日期:2023-03-29;修回日期:2023-05-02

基金项目:作者简介:杨德利(1963),男,黑龙江宾县人;教授,博士生导师,主要从事农业经济学研究,Email:dlyang@shou.edu.cn。

周琪(1996),女,江苏镇江人;硕士研究生,主要从事农林经济管理研究,Email:m200501264@shou.edu.cn。