基于学科理解的化学教师PCK发展个案研究

2023-07-11张笑言郑长龙钱胜单媛媛

张笑言 郑长龙 钱胜 单媛媛

摘要:以“物质成分探究”一课为例,采取基于个案的行动研究方式,利用PCK框架及量规评价每一阶段教师L的PCK,数据表明教师L的PCK各成分均得到有效发展。学科理解研讨有效地促进课程知识、评价知识发展,学习任务为策略知识的精细化设计提供载体,有学生参与的教学实践是提升学生知识的最佳途径。研究得到以下启示:学科理解为教师PCK发展奠定重要学科基础,基于实践共同体的行动研究为教师PCK发展提供场域和路径。

关键词:学科教学知识;行动研究;实践共同体;学科理解

文章编号:10056629(2023)06002506中图分类号:G633.8文献标识码:B

1 问题的提出

课堂教学是教育研究者、一线教师关注的焦点,教师学科教学知识(pedagogical content knowledge,以下简称PCK)是教师教学的必备知识基础和实践技能[1]。舒尔曼(Schulman)认为PCK是教师将对学科知识的理解转化为学生能够理解的内容的一类重要教师知识[2],概念的理解中出现三个关键词:学科知识、转化、学生理解的内容。诸多PCK的发展研究成果表明,学科知识是PCK发展的前提条件和重要基础[3,4]。新手教师和熟手教师的PCK中学科知识具有显著性差异[5],差异不仅在于学科、教学等知识量的方面,更在于知识在认知结构中的组织形式[6]。2017年版普通高中化学课程标准中,強调教师需要重视学科理解,对学科知识及其思维方式进行本原性、结构化的理解[7]。

理解教师PCK的发展过程对有效开展教师教育是必要的[8]。通常职前教师的PCK发展主要途径是课程或研讨会议中导师指导[9,10],职后教师PCK发展的主要途径有参加教研活动[11],参加专业项目[12]等。如何融合高校导师指导和一线教研活动,协同促进在职教师PCK发展是有待探索的问题。温格(Wenger)提出“实践共同体”概念,活动系统中参与者共享各自对活动的理解,并认为学习即实践参与[13]。基于实践共同体的行动研究一方面可以汇集高校专家和一线教师,另一方面可以让一线教师参与科学化、专业性的教学研讨活动,在行动中成长。

2 研究设计与方法

2.1 研究对象

本着“极端型个案抽样”原则,抽取能够为研究问题提供最大信息量的样本——教师L。L是一名拥有10年教学经验的熟手型男教师,具备应对本教学改革背景下挑战的能力,对研究化学教师PCK发展具有较好的可信度和推广性。PCK明显区别于其他类型教学知识在于其与学科内容紧密结合[14],研究的学科主题为初中化学人教版教材第三单元“物质构成的奥秘”,该主题反映了化学学科中对物质成分的认识过程(元素—原子—分子),从宏观层面到微观层面,再深入宏微结合层面,遵循化学学科认识规律,具有发展学生科学思维和科学本质的重要价值。

2.2 理论框架

当PCK概念提出后,学者们纷纷探索PCK存在哪些知识成分,成分之间的关系如何?最为经典的理论模型为马格努森(Magnusson)的四成分模型(课程知识、学生知识、策略知识、评价知识),其简洁性和全面性成为众多研究者的理论基础[15]。汉新(Hanuscin)对四成分进行子成分修订,便于全面、细致地分析教师PCK的情况[16]。因此,本研究选择其作为理论框架,对不同行动阶段中化学教师L的PCK成分进行评价,保证研究的规范性。表1展示了该理论框架。

2.3 研究方法

2.3.1 行动研究

艾略特(Elliot)曾说行动研究是对社会情境的研究,改善社会情境中的行动质量。通过“行动”和“研究”双重活动,将研究的发现直接用于实践,以提升实践能力。为了让一线教师深度参与研究,提升PCK水平,本文采取行动研究方式。研究团队组建实践共同体,由一名课程专家(Z)、一名学科专家(C)、一名教研员(Q)、授课教师(L)及其所在学校同学科教师组成,团队18位成员均有化学学科背景,基于各自的社会角色从学科、教学两方面均无私地进行知识共享,促进教师L的PCK发展。基于PCK概念内涵中出现的三个关键词,依次设计行动前三个阶段的主要内容:第一阶段致力于学科理解探讨、巩固学科知识;第二阶段重点关注知识的“转化”,实现学科立场到教育学立场的转变;第三阶段从学生的视角对教学内容再次优化;最后,第四阶段教师L展示行动研究成果。四阶段的设计既保障教师L教学设计和教学实践有充分的内化和提升时间,又从教学设计到教学实践踏实稳步地发展教师PCK,具体设计如下。

第一阶段,教师L进行第一版的教学设计及教学反思,展示教师L的PCK初始水平。实践共同体针对教学设计中涉及到的主题内容进行学科理解研讨,从结构化和本原性两个角度夯实教师对物质成分相关的学科知识及其思维方式和方法的认识,保证学科内容的准确性与科学性。

第二阶段,教师L展示第二版教学设计。实践共同体以上一次行动讨论内容为基础,着重解决学科内容到教学内容的转化,结合教学设计精细打磨教学策略。

第三阶段,教师L进行第一次有学生参与的教学。实践共同体结合学生的真实反应,从学生知识角度分析教学中出现的问题,对PCK各成分知识进一步优化。

第四阶段,教师L进行第二次有学生参与的教学,展示整个行动研究的成果。随即教师L反思自身PCK情况变化,描述参与行动研究的感受。

2.3.2 数据收集及分析方法

鉴于PCK的内隐性与复杂性,本研究采用质性研究方法。收集三方面数据,以形成三角互证,保障研究的信效度。其一为各阶段教师L的教学实践,具体为两次教学设计和两次有学生参与的课堂教学,这是评价教师PCK发展的主要数据。其二为整个行动中实践共同体的研讨内容,采取观察法的形式进行收集,并进行视频录制。其三,教师L的第一阶段及第四阶段的教学反思,通过对比补充认识PCK的变化。

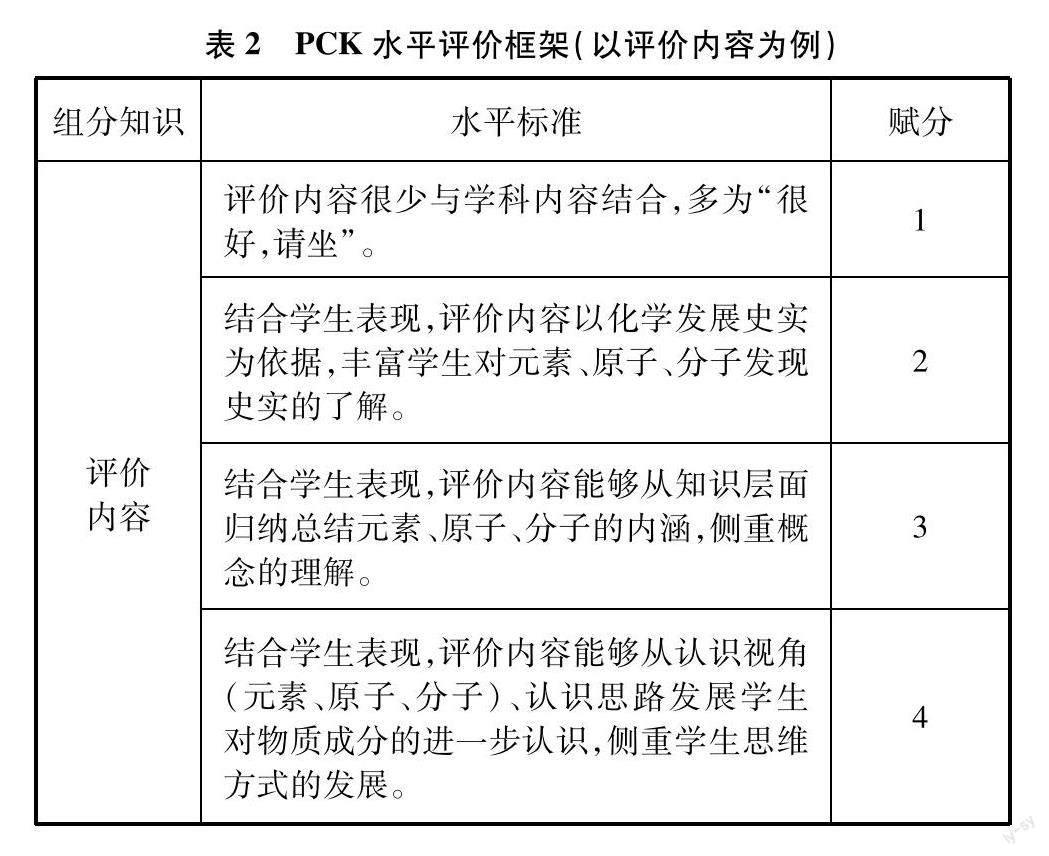

在数据分析过程中,首先将搜集的资料全部转录为文字。为了显性化呈现教师L的不同阶段行动中PCK变化情况,我们选择汉新(Hanuscin)开发的PCK(如表1所示)量规评价教师L的PCK[17]。每个子成分划分为有限的、基础的、丰富的、卓越的四个等级,分别赋予1到4分,总分为64分。现以评价知识中评价内容为例,展示赋分原则,如表2所示。在此基础上,采取内容分析法分析实践共同体会议研讨内容,以便对教师PCK的发展情况进行析因。

3 研究实施与分析

通过绘制折线图发现,行动研究有效促进了教师L的PCK的各成分发展,图1展示了四次行动中PCK整体发展情况,图2展示了四次行动中PCK四个成分的具体发展情况。以下我们将结合每次行动内容具体分析教师L图1和图2的PCK变化情况。

3.1 第一阶段行动及教师L的PCK分析

教师L第一阶段展现的PCK为27分,整体来讲属于基础水平。课程材料主要是原子、分子相关的原始化学史实,以化学史发展的顺序为课程材料整合的依据。主题特定的表征停留在概念内涵界定的层面,忽视概念的学科功能。教学策略中活动多为“了解”“认识”加上事实性知识,例如认识道尔顿原子假说、了解分子学说形成过程。可见,教师初始PCK倾向于知识教学,课程材料难度与学生接受程度不相匹配,教学策略未能引导学生建构认识视角、发展认识思路。

学科内容的理解有利于从宏观层面把握教学内容,厘清教学思路,明晰设计框架,故而实践共同体在第一阶段行动中侧重学科理解研讨。研讨内容以教学内容涉及的学科历史与前沿知识为依托,以大概念为理解锚点,以本原性问题为理解焦点,以思维方式的发展为理解重点。本原性问题是学科最原始且有价值的问题,能够引发持续性思考。例如,针对化学家为何在有“元素”概念后还提出“原子”概念?通过追溯概念来源,讨论得出“元素”“原子”都是化学家基于最小、不可再分的思想探索物质成分所提出的概念。由此确定了元素、原子概念的学科功能为对“物质成分”的表征,学科专家和课程专家提出本原性问题:如何认识物质成分?化学家是如何将元素与原子概念建立关联的?在解决问题的过程中,元素是在宏观物质层面表征物质成分,道尔顿认为“一种元素对应一种原子”,首次建立了元素和原子之间的关联。原子是微观微粒层面表征物质成分,随着质子、中子的发现,现代化学将元素定义为质子数相同的一类原子的总称,打破了原子不可分的观念。再次建立了元素与原子间的关联,实现基于宏观、微观相结合探究物质成分。当有了以上的认识后,教师L的学科知识逐渐以大概念物质成分为统摄,以三个层次视角(宏观视角、微观视角、宏微结合视角)为统领,实现知识结构化、认识结构化。

3.2 第二阶段行动及教师L的PCK分析

教师L第二版本的教学设计所体现的PCK共42分,整体来讲属于丰富水平。经过教师对第一阶段学科理解研讨的内化、理解、转化,在第二版呈现的教学设计中PCK各成分知识均有显著提升,如表3所示,其中课程知识和评价知识有显著提升。当教师L挖掘到物质成分的认识论层面内容,意识到结构化的认识视角的重要性后,不再一味以“了解”为主要教学目标拘泥于知识点的讲授。对课程标准中“建立认识物质的宏观视角和微观视角之间的关联”有了本质层面的认识。在课程标准的引领下,教师L的课程知识中策略目标组分发生了变化,更多关注学生认识视角的建构及其关联。通过对学科内容结构化的理解,教师L课程知识中顺序与整合组分有了提升,紧紧围绕“物质成分”大概念组织课程材料,体现“基于最小、不可再分思想探究物质成分”的学科思想。相应的,评价内容从化学史实的了解转向了基于学生表现揭示史实背后的思想,评价目的从事实性知识的启发转向完善认识视角,发挥出评价知识的诊断、反馈、发展学生认知的功能。

PCK的核心在于教师对大概念的理解“转化”为便于学生理解的内容形式。本阶段行动中,实践共同体着重讨论如何将本原性问题、认识视角及思路转化为活动的教学策略。为了实现教学精细化设计,首先,课程与教学论专家介绍了板块任务式教学模式,明确教学板块,进而设计学习任务,连接核心知识与具体知识点[18],实现结构化的教学。其次,介绍了课堂教学系统的构造(CASES-T)模型(见图3),为学科知识到学生能够理解知识的转化过程提供方法论指导,在目标的指引下,具体策略中以内容知识为基础,思考内容所处的情境,学生通过什么活动能够实现内容的建构,对于学生的建构情况如何进行过程性评价。由此实现教师PCK各成分的融合,以促进各成分的协同发展。

3.3 第三阶段行动及教师L的PCK分析

教师L第三次教学实践所体现的PCK共50分,整体来讲属于卓越水平。经过上次行动的理论学习,本阶段教师L实践中表现出的PCK有所提升,体现了两方面特点:一方面,学生知识和策略知识增长明显,教师L在每个学习任务中的教学问题,既能明确学生思考方向,激发学生的有效思考,显性化地呈现了概念的学科功能及认識视角;又能很好地展现本课的逻辑主线,实现结构化的教学,如图4所示。另一方面,各成分中与策略相关的子成分均有发展,体现成分协同发展趋势。也就是说教师L能够在策略目标指引下,设置指向学生的思维活动和实践活动,并进行相应的评价。然而,针对特定学生显性化建构认识视角、关联认识视角,对教师来讲仍是极具挑战性的任务。

本阶段的行动,实践共同体以策略知识为锚点,以学生知识为重点,再次打磨学习任务及任务间关联。设置教学活动是教师策略知识的直接表现,是落实大概念的必经之路,也是化知识为素养的有力途径。例如,对于学生来讲定比定律、倍比定律是晦涩难懂的,当认识到其背后蕴含的思想时,以学生常见的化学反应为课程材料,通过简单的数据引发学生认知冲突,推理为何存在简单整数比以建构微观原子视角认识物质成分。避免“知识打洞”的现象,真正做到为学生减负。在每个学习任务后,建议教师L通过过程性评价让学生建立核心概念间的关联,整合PCK各成分以不断深化学生对大概念的理解(見表4)。

3.4 第四阶段行动及教师L的PCK分析

经过以上行动,本阶段教师L展示整个行动研究的教学成果,教学实践所展现的PCK为60分,属于卓越水平。从三、四两阶段提高幅度来看,教师PCK各成分均稳步提升,如表5所示。

经过有学生参与的教学实践行动研讨,学生知识得到了显著性提升,具体表现为教师L能够提出与学生发展相适切的本原性问题,选择并组织学生熟知的课程材料,体现了贯穿大概念“物质成分”的教学主线。通过过程性评价引导学生建立“元素”“原子”之间的本质关联。例如,在“原子”概念到“分子”概念的过渡中,教师L提出具有冲击力的本原性问题“构成物质的微观粒子只有原子吗?”激发学生在原子概念的基础上,思考微观视角下是否还存在其他粒子能够表征物质成分,体会概念的学科价值。采取的策略为:以氢气和氧气化合为课程材料,如图5所示,用不同颜色、大小的球直观地表征原子,给出参与反应的三种物质的微观粒子个数比2∶1∶2。将矛盾点聚焦于“半个原子”,基于学生认识生长点发展分子概念,完善认识物质成分的微观视角。

3.5 行动前后教师L的教学反思分析

在行动第一阶段的反思中,教师L提及:“我梳理了相关的化学史,将其直接作为课程材料。每到一个关键点,就抛出一段化学史实,然后根据其中提到的实验数据或理论进行讲解。花费了大量精力去琢磨如何向学生解释定律,让学生明白为什么道尔顿的原子论能够解释这两个定律,教学的侧重点莫名其妙地就变成了如何理解定比和倍比定律!”反思中教师L展现的PCK反映了知识为本的教学理念,追求课程内容的广度,忽视深度。尚未以学生知识为主,发展评价知识、策略知识和课程知识。

在行动第四阶段的反思中,教师L提及:“学科理解让我厘清教学主线,深刻理解到本节课所承载的核心素养。但是,如何简化课程材料仍旧是摆在我面前一个极大问题。从最初的给出定律名称及定律内容,到用文字表达式代替定律内容,再到通过简单粒子图引导学生推理,每一步都离不开大家的支持。”反思中可以看出教师PCK的变化,当理解概念的学科功能后,策略知识契合学生知识,以学生熟知的素材通过活动引导学生继续建构所学内容,注重结构化的教学内容,落实大概念教学。

4 研究总结与展望

4.1 学科理解为教师PCK发展奠定重要学科基础

学科理解通过本原性、结构化的认识,有效地“激活”学科知识。第一次行动中,教师L侧重基于事实性知识的转化,采取讲授为主的教学行为,走入知识本位的教学误区。进行学科理解研讨后,PCK体现为对本原性问题、学科思维方式的转化,呈现了少而精的教学内容。“少”体现在教学内容的选择紧紧围绕主题大概念,结合学生已有基础,基于知识的学科功能从认识视角及其关联层面突出教学重难点,从而课程知识得到显著提升。“精”体现在显性化引导学生思维方式和方法的建构,为策略知识、评价知识的发展奠定基础。因此,教师在发展PCK的过程中,应重视学科理解的独特价值,积极、主动地提升自身的学科理解能力。

4.2 基于实践共同体的行动研究为教师PCK发展提供场域和路径

行动研究充分发挥实践共同体的力量,基于实践深化对理论的理解,研究结果表明四次行动的路径“学科理解—知识转化—学生理解—教学实践”有效促进了教师PCK的发展。第一阶段行动,实践共同体中学科专家与课程教学论专家从学科角度引领学科理解研讨,促进了高校专家与一线教师的交流,奠定了充分而坚实的学科基础;第二阶段行动,课程教学论专家和教研员引领团队讨论:如何将学术形态的学科知识转化为具有可教性的学科知识形态,关注知识转化的重要性;第三阶段行动,针对有学生参与的教学实践中教师出现的问题,共同体成员基于各自角色提出建议;第四阶段行动,教师呈现行动成果并阐述参与行动的反思。整个行动的实施过程实现了实践共同体的知识共享、交汇与升华,创造优秀个体带动群体、群体影响个体的良好教研氛围,为教师PCK发展提供场域和一定参考路径。

参考文献:

[1]Hume, A., Cooper, R., Borowski, A. Repositioning Pedagogical Content Knowledge in Teachers' Knowledge for Teaching Science [M]. Singapore: Springer, 2019: 78.

[2]Shulman,L. S. Those who understand: Knowledge growth in teaching [J]. Educational researcher,1986, 15(2): 4~14.

[3]Rollnick M,Bennett J,Rhemtula M,et al. The Place of Subject Matter Knowledge in Pedagogical Content Knowledge: A case study of South African teachers teaching the amount of substance and chemical equilibrium [J]. International Journal of Science Education,2008,30(10): 1365~1387.

[4]Jan,H,van,et al. Developing science teachers' pedagogical content knowledge [J]. Journal of Research in Science Teaching,1998,35(6): 673~695.

[5]张小菊. 化学专家型教师学科教学知识特征研究[J]. 化学教学,2018,(9): 17~22+36.

[6]常攀攀,罗丹丹. PCK视阈下的教师专业发展路径探究[J]. 教育理论与实践,2014,34(17): 18~20.

[7]中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(2017年版)[S]. 北京: 人民教育出版社,2018: 76.

[8]De Jong,O.,& Van Driel,J. Exploring the development of student teachers'PCK of the multiple meanings of chemistry topics [J]. International Journal of Science and Mathematics Education,2004, 2(4): 477~491.

[9]Nilsson P. and Van Driel J.. Teaching together and learning together e Primary science student teachers' and their mentors' joint teaching and learning in the primary classroom [J]. Teach. Teach. Educ.,2010, (26): 1309~1318.

[10]许应华,封红英,王迎新. 全日制化学教育硕士生PCK现状的调查[J]. 化学教学,2018,(11): 27~32.

[11]陈法宝. 基于教研活动的教师学科教学知识(PCK)发展模式研究[J]. 教师教育研究,2017,29(3): 75~80.

[12]Bayram-Jacobs,D.,Henze,I.,Evagorou,M.,Shwartz,Y.,Aschim,E. L.,Alcaraz-Dominguez,S.,& Dagan,E. Science teachers' pedagogical content knowledge development during enactment of socioscientific curriculum materials [J]. Journal of Research in Science Teaching,2019, 56(9),1207~1233.

[13]Wenger E. Community of Practice: Learning,meaning,andidentity [M]. London: CambridgeUniversityPress,1998.

[15]Coe, R., Aloisi, C., Higgins, S.E. Major, L.E. (2014). What makes great teaching? [M]. Review of the under-pinning research.

[14]Coe, R., Aloisi, C., Higgins, S., Major, L.E. ‘What makes great teaching? review of the underpinning research., Project Report [R]. London:Sutton Trust, 2014.

[15]Julie Gess-Newsome, Noramn G. Lederman. Examining pedagogical content knowledge: The construct and its implications for science education [M]. Dordrecht: Springer Science & Business Media, 2001: 95.

[16][17]Hanuscin,D.,Cisterna,D.,and Lipsitz,K. Elementary teachers' pedagogical content knowledge for teaching the structure and properties of matter [J]. J. Sci. Teach. Educ, 2018,(29): 665~692.

[18]中華人民共和国教育部制定. 义务教育化学课程标准(2022年版)[S]. 北京: 北京师范大学出版社,2022:74.