话剧《董其昌》与松江历史名人题材系列戏剧

2023-07-04陆军

陆军

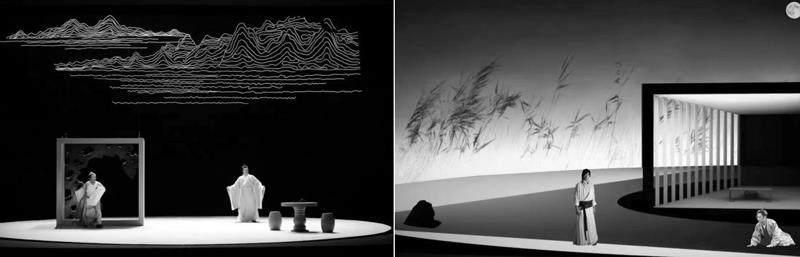

感谢上海市戏剧家协会的推荐与中国戏剧家协会评委的厚爱,我与肖留合作的大型历史话剧《董其昌》有幸获得第25届曹禺戏剧文学奖。作为松江历史名人题材系列戏剧之一,话剧《董其昌》首次将一代画坛宗师搬上戏剧舞台,希望借此演绎董其昌晚年的心路历程,表现知识分子追求人格独立和精神自由的心理镜像,回应艺术家应如何突破自身局限,“从高原走向高峰”这一时代命题。

其实,锁定陆机、徐阶、陶宗仪、陈子龙、侯绍裘等一个个本土历史名人,以戏剧的方式去破译他们犬牙交错的精神密码,去描摹他们跌宕起伏的生命经历,去复原他们伟大而又孤独的灵魂肌理,是我近年在松江区委、区政府领导支持下力推松江历史名人题材系列戏剧创作演出、打造“戏剧之乡”文化品牌的一件心心念念的大事,《董其昌》仅是其中的一个阶段性成果。

因为命运老人的安排,我大约在十七八岁的时候就与戏剧创作沾上了一点边,后来又有幸进入上海戏剧学院读书,接受正规的学院派戏剧教育,毕业至今,一直与戏剧为业。在从事戏剧辅导、戏剧教学与戏剧研究的同时,也一直坚持业余戏剧创作,并以家乡的风土人情为题材,先后创作了几十部反映现实生活的剧作。一个偶然的机会,一位从政的朋友建议我,能否写写松江的历史名人。这当然是个好主意,但我自知读书甚少,历史知识浅薄,显然难以担当这样的重任。思来想去,决定邀请一位懂历史、懂戏剧的朋友来合作。我选择了肖留教授。肖留原先是儿童文学作家,后拜著名戏曲学者宋光祖教授为师,攻读硕士、博士学位。肖留就读期间,光祖教授为了让他的弟子在理论研究与创作实践上都有所建树,嘱咐我与肖留一起切磋戏剧创作的要义,这样说来,肖留也算是我的“半个学生”了。肖留虽是“半路出家”,但她极有慧根,很快就克服了从“外行”到“内行”的种种障碍,努力尝试着摆脱固有的文学思维,并始终保持着谦逊好学的创作姿态。在一次又一次的创作实践中,她的戏剧思维日益完善,但也时时会有“逾矩”之处,好在这种逾矩最终收在戏剧叙事的大框架之下,化作文本内的历史哲思,以及在形式上对戏剧创作定势的突破,久而久之,成了其创作上的一大特色。

说到历史哲思与形式创新,这正是我作为一个编剧学的老师、一个剧坛的老兵对学院派戏剧的探索初心。当然,形式创新与历史哲思必须互为表里,没有形式创新,历史哲思难以焕发新意;没有后者,形式创新则有新无根,显得轻浮且哗众取宠。而松江历史名人题材系列戏剧,事实上就是践习这一创作原则的些许收获。

《陆机》力图书写才华之士在封建专制下的历史困境。陆机陆机,何者为“机”?人生有限而机遇难得,倘若生非其时,是隐逸终老呢,还是迎着不可知的命运毅然前行?倘若与命运的碰撞最终一事无成、声名俱毁,这种徒劳无功的选择究竟值得还是不值得,又或者是别无选择呢……我们多么希望伟大的诗人能停下他的脚步啊!然而,当他真正停下时,我们又会觉得缺少了些什么,又会感到失望!为了表达这一哲思,剧作文本中增加了能够预知未来的一黑一白两只仙鹤,它们像观众一样殷殷切嘱,希望所喜爱的诗人能化险为夷、抽身而退、珍重人生,而陆机们却“执迷不悟”地迎着人生走上前去,因为,一个有志家国的知识分子,谁也不甘心仅仅是“独善其身”!更何况命运安排的前程看上去如此诱人呢?!

比陆机晚了一千年、生活在元末明初的陶宗仪,面临的则是另一种挑战:他甘心隐逸,以教书授徒为人生的目标,可是,一心要网罗天下人才,为政酷虐的明太祖朱元璋,却坚持要他应召做官。陶宗仪时年已近七十,人生来日无多,而且他的老友刘基、宋濂,夫人的表哥王蒙,皆因这样或那样“过错”,或被贬,或抄家,或下狱而死,在这种情况下,陶宗仪该应召还是该逃遁,看起來是不难做出选择的事。然而,陶宗仪不光是个隐士,他也是个师者,负有“传道”“解惑”的人生使命。“富贵不能淫、威武不能屈、贫贱不能移”的道德哲学,没有经过社会的“毒打”历练,毕竟是空洞、虚无的,所以,这位仁者没有逃遁,而是选择了应召,勇敢地到社会上去实现自己的道德哲学。这部作品我们没有追求太多的形式创新,更多遵循了时空集中的三幕剧形式,以体现封闭式结构给人物带来的情境压迫。

徐阶这一人物生活在大明由盛转衰之时。他的前半生斗严嵩、拯朝政,大半时间活得谨小慎微,宏图稍一大展,即告老还乡,可谓是明哲保身的高手了。难得的是,他在百难之中培养了张居正这样的改革派,替倾颓大明增加了一缕希望。然而,告老还乡之后,徐阶的声名却被儿子的贪横不法毁于一旦,重蹈了政敌严嵩的覆辙。这种结局颇令人反思,也愈发唤起人们对法治世界的渴望——如果海瑞们能早一些依法把徐阶之子绳之以法,又何必等到抄家流放呢?在剧作形式上,这部作品采用了一种“叙述”的结构,将历史上有过交集的人物同置一台,“鬼魂”的出场超脱了历史真人的桎梏,叙述话语的存在有助于时空的转变、情节的描述,形成一种流转自如、松弛有度、集中与开放一体的艺术空间。

董其昌生活的年代又比徐阶更晚一些。在看到了徐阶、张居正等人家破人亡、人亡政息的结局,见识了明末党争、宫廷内斗的腥风血雨之后,这位香光居士寄情于翰墨之间,生活得颇为悠游自得、进退从容;可他晚年却闹出“民抄董宦”的丑闻,致使声名扫地。我们写作董其昌,在刻画他在世事上精益求精之时,并不否认历史对他的两面评价,同时,这种评价的认知也不能仅仅停留在表面,而要深入了解当时的历史背景,“民”是“饥民”和“流民”,这正是以董其昌为代表的士大夫沉浸于个人世界、不问世事间接造成的。覆巢之下,焉有完卵?蝴蝶效应之下,董其昌们放弃了对社会对人民应有的“教化”一职,也就等于将自己人生置于不可控的命运之中。“民抄董宦”是对所有想要抽离世事、独善其身的知识阶层的严重警告,对于今天的人们如何认知艺术家的艺术追求与社会责任的平衡,应该也有些启迪意义。剧作在形式上采取以董其昌的视角观察世象,勾连关系,将其的意识流叠现在舞台上,正是为了回应人们对他的多重认知,给予人物剖析自我、发展认知的机会。

侯绍裘牺牲的时候只有三十一岁,是松江历史名人题材系列戏剧创作当中生命最短的。既然是青年,他的处世便不会像前面所述的人士那般瞻前顾后、三思而行。而且他所生活的1896年至1927年,正是中国社会激烈变革之际,新青年们呼喊着打倒旧有的传统,可旧有的传统影响依旧很深,新的世界只是个遥不可及的诱人幻影。改良主义、无政府主义、共产主义充斥着他们的耳目,亲人的劝慰,师长的诱导,同伴的激励……究竟何去何从?从旧文化中耳濡目染过来的侯绍裘面临的困惑可想而知。所幸他是一往无前的青年,有兼听则明的虚怀若谷,以及并不“人云亦云”的独立思考,最终选择了共产主义道路,成为松江最早的一批共产党人。对于这部作品,为了更多建立与时代的联系,唤起“为什么读书”的思考与共鸣,采用了叙述层与故事层并行的结构模式,在叙述层中,侯绍裘穿梭在2021年与1927年之间,展示1927年蒋介石叛变革命的腥风血雨,人们在2021年对烈士的质询与回应,而在故事层中,讲述他对中国革命道路的上下求索,走向共产主义的历程,以及从事工人运动的实践。

必须承认,每一部剧作要在三万字左右的篇幅内,去写尽历史人物的一生,是极为困难和富有挑战的。这就要求我们必须严肃地对待每个历史人物,给予他们足够的尊敬,用尽可能多的时间去了解他们的一生,去理解他们历史选择的前因后果,而不是移花就木、妄加揣测,更不可因为历史人物的个别缺点,就因噎废食、因人废言。从陆机、陶宗仪、徐阶、董其昌等传统知识分子,再到共产党人侯绍裘,人物的政治理想和价值取向或有所不同,但出发点却是一样的——无论时代如何变迁,在松江这块土地上,人们忧国忧民、爱国爱民的情怀从来没有消退过,前仆后继的牺牲精神也一直存在着,这正是中华民族几千年来生生不息的脊梁所在!

计划中的松江历史名人题材系列戏剧一共有30部,第一阶段拟完成10部,目前已完成了7部。第二、第三阶段的创作,只能由年轻人去担纲了。我清楚地知道,几乎每一个松江历史名人都有戏可挖,有话可说,这一系列题材的戏剧值得写,更值得演。我相信,这不仅是松江建设“戏剧之乡”的要求,同时也是繁荣上海戏剧创作的要求,更是当代观众丰富精神生活,从历史文化的养料中汲取人生智慧与精神动力的要求。我更相信,年轻的剧作家们一定会比我们做得更好,更有说服力。