李伦新与上海老城厢之缘

2023-07-04朱少伟

朱少伟

最近,又一次拜访著名海派作家李伦新。在闲聊中,我提及:“28年前,您的《梳头娘姨传奇》在《解放日报》连载期间,据传上海福州路一家理发店有两个理发师发生争执,原因是为了抢报纸看连载。这部长篇小说折射的昔日老城厢风情,很吸引读者。”他笑道:“小说已不写了,现在主要是写点回忆录。找个机会,还想与你们一起去逛老城厢,看看正在修缮中的书隐楼!”由此,不禁回想起他历年来为保护上海老城厢文物古迹所做出的不懈努力……

“这里是申城历史文化精华所在地”

李伦新是上海解放后第一批青年文学创作小组成员,担任小说二组副组长;20世纪50年代初期,就发表了短篇小说《闹钟回家》《青春的火焰》《开除》《离别》等。正当他得心应手,准备在文学创作方面有更大作为时,突然成为“右派”,从机关下放到农村,旋又被送往广西劳动近19年。他饱经风霜,意志却未消沉,其间还创作过《父与子》等文学作品。在1979年春获“平反与落实政策”返沪重新回到机关后,他又精神焕发、全力以赴地投入工作,并从此与上海老城厢结下不解之缘。

李伦新在跨入上海南市区(2000年6月与黄浦区合并)政府文化科第一天,就到老城厢进行调研。他曾由衷感叹:“在周长九华里的环城圆路内,历史遗存丰富而珍贵,闻名遐迩的豫园、老城隍庙、徐光启故居九间楼、书隐楼、大境阁……这里是申城历史文化精华所在地,从上海村到设上海镇,迅速发展成为上海县,遗址古迹大都在老城厢地区。所以,人们公认南市是上海城市之根,富有丰厚的历史文化蕴涵,认为它有着不可复制的珍宝,值得悉心爱护与充分重视。”

随即,李伦新决定在文化工作中,把保护古迹作为重点之一。他设想把豫园、老城隍庙为核心的环城以内地区,作为规划的重点保护性开发范围,并认为:“外观风貌可基本不做大的改变,内部设施则适当改建更新,从而保持历史文化特色,使之形成合力,成为当地一个特色鲜明的旅游、小吃、购物中心。”然而,这里不少企业分属多个上级公司,职工们觉得“生意本来就够忙了”,仍习惯于各做各的。为此,他与分管副区长和相关部门反复磋商,终于有了切实可行的方案,并迅速被加以实施。继而,他在走访豫园街道时,听说一名个体户很有特点:此人曾失足,后搞个体经营将几个劳改释放人员吸收进来一起做,帮助其创造就业条件,促使其走上人生的正确道路;他就专门去与此人谈心,给予热忱鼓励,使之最终由于成绩显著当上了区政协委员。

为了营造文化气氛,李伦新与区相关部门和街道协商,提议在豫园旁的丽水路、人民路口和上海文庙旁的文庙路、中华路口各建一座具有中国特色、上海特点的牌楼。这得到各方面的踊跃支持,同豫园旅游区和上海文庙相匹配的两座牌楼很快矗立起来,成为申城独特而别致的景观。尤其是在建造丽水路口那座高13米、宽近14米、两柱三顶的牌楼(正面匾额书“古邑新辉”,背面匾额书“豫悦嘉宾”)时,特意悄然做了一个焊接封闭的铁盒,里面存放记录各方面对建造牌楼所作贡献的簿子,埋在近旁地下。此为至今未曾宣布的秘密,当事人曾风趣地说:“这地下埋的铁盒子,不知哪天被人挖出来,那时可就成为‘出土文物了!”

“应该尽快采取抢救性保护措施”

20世纪80年代中期,李伦新当选南市区区长(后任区委书记),他自然非常重视经济建设,对历史文化遗产保护也给予更多关注。当然,早就成为中国作家协会会员的他,在工作之余也常抽空搞创作,发表了不少新的文学作品。

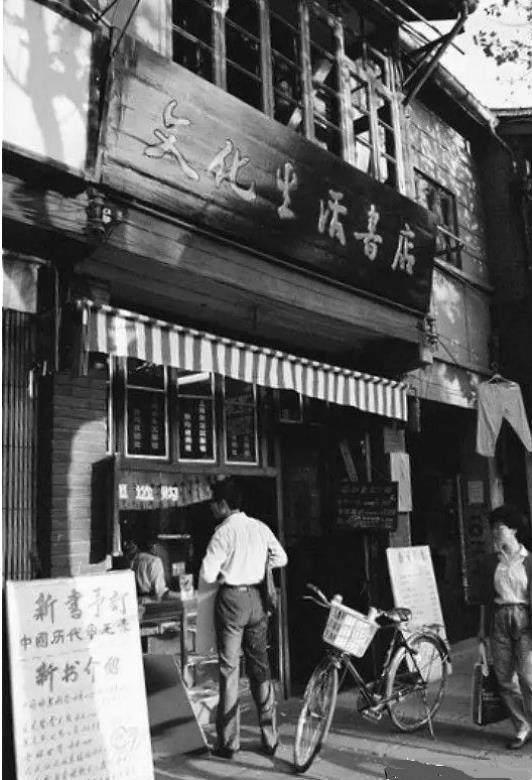

1987年春,从复旦大学历史系毕业仅数年的我经老作家介绍,初次前往区政府拜访,李伦新恰好利用午间小憩在办公室里“爬格子”,咱俩一见如故,很快谈到了文物古迹保护。他告诉我:“经查考,人民路1025号是建党初期的上海书店旧址,它成立于1923年11月,是重要的红色出版发行机构,瞿秋白、蔡和森、恽代英等都曾参与编辑工作;当年中共中央机关刊物《向导》周报、《新青年》季刊、《前锋》月刊以及团中央机关刊物《中国青年》周刊等,都由上海书店发行。我与区相关部门商量过,准备将这幢沿街老房子底层恢复为文化生活书店,以优惠价向市民提供有意义的好书。”

我听了挺高兴:“1925年冬,正在广州农民运动讲习所学习的毛泽民(毛泽东胞弟)奉命来沪,担任中共中央出版发行部经理,他曾兼任上海书店负责人,做了许多开拓工作。”

1989年5月,文化生活书店开张那天,我专程过去买了一本书,凝视那朴素而又庄重的门面,眼前仿佛浮现昔日上海书店工作繁忙的情景。此刻,有人轻轻拍了一下我的肩膀,扭头一看是李伦新,他说:“今天,我也是作为读者来买书的。”

那时,李伦新正同当时的南市区文化局副局长顾延培一起筹划,考虑在上海文庙重塑孔子像。顾延培素有“老城厢‘活地图”之誉,这位对文物古迹保护工作特别重视的“老南市人”积极行动,很快向李伦新汇报:“张秀杰先生介绍的香港同胞陈春先生,希望为文庙捐赠一座孔子全身铜像,不知區长意下如何?”李伦新早先在南市区委统战部工作期间结识的各界朋友中,张秀杰是一位热心海峡两岸联系的区政协委员,对其“牵线搭桥”的这个项目,他马上回答:“如果有这个意愿,可以进行实质性洽谈。”不久,双方达成一份备忘录,在“领导签录人”一栏,李伦新毫不犹豫地签了名。附着备忘录的报告送到市相关部门后,却迟迟未有答复,听说是有人觉得“文庙没有孔子像已这么多年了,何必再自找‘麻烦”。李伦新深知,孔子及儒学作为中华传统文化的一个象征,曾屡经周折,使有的干部心有余悸。于是,他毅然表态:“我可以当面申述,为什么要建一座孔子铜像。作为我国历史上伟大的教育家、哲学家和世界公认的古代十大哲人之一的孔子,在中国人民的心目中是不可磨灭的,建一座孔子铜像,和文庙的存在一样,并没别的意思。”经据理力争,在1989年9月28日,孔子诞辰2540周年之际,一座1.8米高的孔子铜像落成于上海文庙大成殿前,从而改变了这里无立体孔子像的情况。

李伦新极珍视上海老城厢仅存的一段古城墙。在1553年,为了防备倭寇侵扰,上海县建造城墙;至1912年,拆除城墙时,因箭台上有座大境阁关帝庙,所以未拆除其底层依托的近百米城墙。幸存下来的这段城墙,成为上海一段历史的见证,蕴含着不少鲜为人知的沧桑记忆,如大境阁曾是海派书画名家虚谷、任伯年等创作、会友之处。李伦新欲进行保护却力不从心,便在1990年初春上海“两会”期间,他利用中午休息时间,邀请部分市人大代表到古城墙大境阁视察;代表们下车后,面对古城墙大境阁,看到里面拥挤着四家集体小企业,还有10余户居民,大家都觉得:“应该尽快采取抢救性保护措施,以免这一有独特历史文化价值的珍贵旧址遭毁坏!”在市人大代表们的推动下,保护古城墙有了实质性举措。时任副市长刘振元两次亲临现场仔细察看,及时召开专题现场办公会议,决定为抢修古城墙大境阁拨专项资金200万元;市委宣传部领导也积极行动,促成市相关文化基金为抢修古城墙大境阁拨款150万元。接着,南市区保护老城厢文物古迹基金会成立;为了使古城墙大境阁抢修资金更充足,李伦新建议在全区党员和机关干部中开展自愿捐款活动,他还带头捐款“四百一十元”(寓意这是“事业”)。古城墙大境阁的修复,给上海古建筑保護带来了一个良好的开端。如今,在城楼过道处仍可见镶嵌着的《古城墙大境阁修复记》,其中记述:古城墙大境阁在明清时被列为沪城八景之一“江皋霁雪”景点,今为上海市文物保护单位,上海市南市区人民政府为落实市人民代表关于修复古城墙大境阁的议案,在市人民政府的重视关怀下,恢复了原有面貌。

上海老城厢内的书隐楼,乃清代“江南三大藏书楼”之一,始建于乾隆年间,占地三亩余;它的建筑富有特色,总体布局巧妙而合理,前后共五进,里面保存着不少精美的砖刻和木雕,有些属于我国古代园林和老式住宅里未曾发现的珍品。由于年代久远,加上“文革”中遭受损坏,这座私人住宅已非常破败。李伦新对此很忧心,几次实地考察,在与宅主郭老先生接触时坦诚交谈,从中得知郭氏有多房后人享有该房屋继承权,他们有的在海外、有的在外地。李伦新经与市、区相关部门负责同志多次研究,找到了比较可行的处理办法:由区政府出面协调,区住宅办公室拿出六套新工房给郭家,置换书隐楼产权后,聘请郭老先生为顾问,立即着手抢修;而且,确定郭老先生作为顾问,可一直居住在里面。然而,由于该方案没有获郭氏家人一致同意,最终未能实施。此后,每到夏天台风季节,李伦新便寝食难安,生怕书隐楼“有什么三长两短”,他常打电话询问,得知区相关部门坚持按规定在做防护性加固,才稍微放心。

“我写的作品很多以老城厢为背景”

李伦新在南市区主政期间,除了正式调研,在休息天也常赴上海老城厢,如他在史料中获悉老城隍庙旁的旧校场路有古代官府机构遗迹,就去仔细寻访,竟找到了从前地方衙门的“门当”和“户对”(旧时房屋大门组成部分);他从古代上海竹枝词中得知东门路口从前有“沪城八景”之一的“石梁夜月”,昔日的陆家石桥高24级、有环洞三个,中秋之夜月影穿桥而过成为一个胜景,就去探寻遗址;他听说会馆街的商船会馆旧址,曾是清代上海第一个民间航运组织所在处,它是上海以港兴市的见证,就去考察,并要求进行保护。

李伦新还向不少作家朋友讲过上海老城厢的故事,并为其体验生活提供方便,如他曾邀请王安忆到南市区文化局挂职局长助理。可以说,上海老城厢的市井气质和历史沧桑,也给王安忆带来了创作灵感。

1993年1月,李伦新在南市区第五次党代会上所作的报告中,明确提出:“要充分挖掘我区老城厢的旅游资源,开辟具有民族民间文化色彩和人文景观的老城厢特色旅游事业,实行房产业、旅游业、商业和文化事业相结合的综合开发,促进共同发展。”同年3月,他调任上海市文联党组书记、常务副主席后,仍继续关注上海老城厢,并曾在市政协会议上为之建言。

有一次,我携新出版的拙著登门求教,意外地发现李伦新的书斋“乐耕堂”内摆满各式各样“牛”玩意:铁铸的水牛、黄杨木雕的黄牛、玻璃制作的荷兰乳牛、贝壳制作的牦牛、屹立于砚台上的小石牛……面对着它们,我顿时悟透他常用笔名“耕夫”之含义。正是由于有着坚韧不拔的“牛劲”,再忙也能挤得出时间、静得下心来,这或许便是他在文学创作上高产的秘诀。他陆续出版的许多小说、散文集中,充分显现了对上海老城厢“难以言喻的深厚感情”。

2006年9月,在李伦新长篇小说作品研讨会上,曾有记者问:“李老师,读您的长篇小说,无论是《梳头娘姨传奇》,还是《梦花情缘》,字里行间都浸透民情风俗,也能看到不少有趣的事情,就像逛豫园、老街一样,有走进日常生活的亲切感。您是出生于上海老城厢的吗?”李伦新回答:“我不是出生在上海老城厢,但我长期生活、工作在老城厢。所以,我写的作品很多以老城厢为背景。”

李伦新从上海市文联主要领导岗位退下来后,在2002年夏担任上海大学海派文化研究中心主任和文学院客座教授;15年里,他在弘扬海派文化方面卓有成效地做了大量工作,不仅每年筹办大型研讨会并汇编论文集,还主编“海派文化丛书”共33本(有多种推出英文版),其中不乏跟上海老城厢相关的内容。与此同时,他也继续在“乐耕堂”做“耕夫”,并于2017年初由上海文艺出版社推出了《李伦新文集》,分为长篇小说卷、中短篇小说卷、散文随笔卷、海派文化卷和人生追忆卷,共 300余万字。

其间,李伦新对上海老城厢的关切依然丝毫未减,如在 2017年3月上旬,曾陪同王安忆等到书隐楼采访, 走遍每一个角落,还看了宅主珍藏的家族史料(翌年秋,王安忆的长篇小说《考工记》由花城出版社出版,在这“又一部低回慢转的上海别传”中,老宅“煮书亭”有书隐楼的影子,“老李”的原型显然是当年的南市区区长);在老西门街道举办“百年老西门”系列文化活动时,受邀担任总顾问,倾情为《百年老西门》摄影集撰写前言《海浪花开,馨香久远》;还多次带我和一批文友徜徉于老街旧巷,探访名人故居。正是由于受到他的影响和启迪,我曾作为上海市政协委员,针对书隐楼的保护利用连续建言。

如今,李伦新虽已88岁高龄,但仍壮心不已,一再表示:“我爱上海老城厢!将一如既往地关心老城厢文物古迹的保护。”由此可见,他的上海老城厢情结,是何其深啊!