建构制度主义的发生路径、内在逻辑与意义评析

2023-07-04王慧

摘要:建构制度主义作为政治科学中新制度主义的最新理论流派与关键分析路径,在拓展制度分析的观念维度的同时成为比较政治学的前沿领域。建构制度主义从新制度主义政治学与多学科复杂脉络中汲取理论资源和前进动力,在以观念和话语为论述基石的制度研究中形成身份自觉和探索方向。基于本体论、基本概念和分析特征的学理构建,建构制度主义运用话语制度分析、修辞制度分析、沟通制度分析等多种模型阐释制度的生成、维系及变迁。对建构制度主义的演进逻辑和学术背景进行全方位检视,不仅能够把握该流派的当前进展与突出贡献,还可客观梳理其主要局限并整体展望其发展前景。

关键词:建构制度主义;观念;制度变迁;新制度主义;政治科学

建构制度主义(constructivist institutionalism)作为新制度主义政治学的新兴流派和当代政治科学的前沿领域,在社会科学的范式转换与制度分析的观念转向浪潮中应运而生,从观念和制度交互建构的意义上平衡了制度分析的结构主义倾向,并通过相关学者对制度议题的深入反思逐步形成理论自觉意识,打破了长期以来理性选择制度主义、历史制度主义、社会学制度主义三足鼎立的格局。20世纪90年代,新制度主义政治学面临无法有效解释现实政治世界经历的一系列历史性巨变的压力,部分制度研究者引入建构主义的思维模式和知识资源,从观念及其同制度、利益的结构性互动出发探寻事件发生的因果效应,21世纪初以观念和话语为理论内核的建构制度主义就此诞生。需要说明的是,建构制度主义不是一个单数意义上的新制度主义政治学流派,而是随着时间演进,遵循建构逻辑,依次发展起来的观念制度主义(ideational institutionalism)、话语制度主义(discursive institutionalism)、修辞制度主义(rhetorical institutionalism)、沟通制度主义(communicative institutionalism)成为建构制度主义的特定取向和具体形式①。

在二十余年的发展历程中,建构制度主义持续拓展理论边界并更新分析方法,深入阐释了制度与观念的内涵及特征、观念的角色及作用方式尤其是制度的维系及变迁机制,在比较政治经济、美国政治发展、国际关系、组织社会学、公共政策等领域取得可观的研究成果,对新制度主义政治学乃至社会科学学科视野和应用范围的扩展作出实质性贡献。然而,当前研究在认识和评价建构制度主义时仍然存在若干不足。一些研究者否认建构制度主义的独立流派属性,认为历史制度主义兼容建构主义,能够解释行动者与制度结构的互动;一些研究者强调建构制度主义的新颖性,却未厘清其同理性选择制度主义、社会学制度主义和历史制度主义的内在关联;一些研究者依据主流的观念或话语路径看待建构制度主义,但未置于制度主义的历史脉络和社会科学的复杂背景全面理解其理论源流与演进逻辑。因此,本文从理论渊源、诞生背景、推动力量与发展演进四个维度考察建构制度主义的发生路径,从理论建构、方法更新与议题深化三个方面梳理建构制度主义的内在逻辑,在此基础上客观评价建构制度主义并整体把握其发展前景。

一、建构制度主义的发生路徑

建构制度主义作为新制度主义政治学与社会建构主义理论融合交汇的产物,发端于历史制度主义的研究脉络,从建构主义思潮中借鉴核心观点与工具方法,由此奠定了具有自身鲜明特色的学理根基。部分历史制度主义学者为克服新制度主义的局限性特别是制度变迁难题,在社会科学观念复兴趋势下努力扩展制度分析的观念维度,促进了建构制度主义的形成和演化。组织研究中的话语、修辞和沟通分析取向及其前沿成果逐步融入政治科学中的新制度主义,推动建构制度主义不断发展壮大并在理论建构和方法更新方面取得实质性进展。

(一)建构制度主义的理论渊源

建构制度主义的理论渊源是承袭政治学研究传统的历史制度主义和社会建构主义理论。这不仅成为建构制度主义这一术语命名的关键由来,还为其提供独特的理论基础并赋予制度思维和建构逻辑,因而区别于其他新制度主义政治学流派。

历史制度主义与观念具有亲缘关系,该派别始终致力于探究决定政治后果的观念、利益和制度的结构性互动,其中强调“观念构成并塑造制度”的学者率先发展出观念制度主义或话语制度主义[1]。1992年,《结构化的政治:比较分析中的历史制度主义》一书出版,标志着历史制度主义的正式诞生及其研究论调和方向的基本形成。在这部奠基性的论文集中,Hall、Weir、King探索新的政策观念及其话语转化机制同调节这些观念和具体政策结果的制度配置之间的关系,在制度分析的历史路径与观念或话语路径之间搭建了沟通桥梁[2]。以观念分析著称的Hall在阐释英国经济政策由凯恩斯主义转变为货币主义模式的深层逻辑时,确立了观念性因素的自变量角色,观念成为变迁的主导力量和构造新制度的基本要素,这已逾越历史制度主义的理论框架,并且符合话语制度主义的叙述方式[3]。总的来讲,20世纪90年代中期,比较政治学、比较政治经济学等领域的观念研究者寻求将其观念、话语和社会建构过程相关工作定位于历史制度主义及其延伸[4]。不过,建构制度主义从历史制度主义衍生而来的根由在于,二者具有相互兼容的本体论基础。在Thelen和Steinmo倡导的历史制度分析路径中,制度与意图、情境与行为、结构与能动之间呈现动态的互构关系,这为发展出具有双重性本体论的建构制度主义提供了关键契机[5]。

与此同时,聚焦结构与能动相互构成、人与社会相互建构的社会建构主义理论有效融入制度分析框架,强化了建构制度主义的本体论根基,而社会建构主义涉及的社会学、分析哲学、语言学、诠释学、后现代主义、后结构主义等研究领域的有关主张构成了建构制度主义的理论源泉。例如,知识社会学先驱Berger和Luckmann论证社会实在兼具客观真实与主观意义二元特性,日常知识在个体身份建构以及个体与他人之间、个体与社会互动过程中扮演重要角色[6]。分析哲学家Searle认为,能动者运用语词和行动创建、构造、维系制度性事实,其经由同人们的互动形成构成性规则的结构,这种结构被行动者感知并充当他们背景能力的组成要素[7]。在后现代主义与后结构主义理论体系中,“话语”涵括观念和语境、结构和能动性双重内容[8]。这些思想从辩证的立场构建结构与能动、物质与观念、社会与行动者的互动关系,同建构制度主义的策略关系取向高度契合。

(二)建构制度主义的诞生背景

建构制度主义的诞生背景是新制度主义政治学将制度视为政治和经济变革的决定性因素,无法合理说明与新自由主义崛起相关的历史性事件,随之社会科学领域发生观念转向,制度分析学者据此重构制度理论框架。

社会科学发生观念转向主要有两个原因,一是现实世界重大事件的促动作用,二是理论本身固有的局限性[9]。20世纪八九十年代,冷战终结、苏东国家体制转轨、冷战后文化认同和民族冲突复苏、世界经济制度向新自由主义靠拢等广泛变革轮番上演,这意味着世界多数区域经历了意识形态的嬗变。然而,在行为主义和新马克思主义浸染之下,社会科学偏重物质主义的理论预设同世界局势的错综复杂及出乎意料相脱节,即以利益为导向的思维模式无法解释观念转变为现实的内在逻辑和具体机制。政治科学中占据优势地位的制度分析范式在探究真实政治过程时同样遭遇困境,理性选择制度主义、历史制度主义、社会学制度主义均表现为化约论、外生性、结构主义倾向,难以阐释制度形成后的制度变迁或非均衡动力机制[10]。

20世纪80年代末,关于思想观念、规范和文化的学术研究重新回到社会科学论辩的舞台中央,并在随后数十年间积累下丰硕成果,成为政治科学中建构制度主义诞生的知识背景与复合资源。政治社会学的观念转向体现在社会运动研究方面,不少学者强调框架过程在有争议的政治和社会动员中起关键作用[11]。公共政策领域涌现出大量有关议程设置和问题定义的新成果,Fischer将建构主义的政策分析方法推而广之,探讨观念和话语对政策制定施加的影响[12]。Berman等具有历史关怀的学者致力于重塑社会民主等意识形态概念[13],关心种族和性别认同的学者揭示观念和话语如何嵌入社会不平等与性别信念之中,这都在不同程度上促进了政治科学观念研究的复归。新制度主义政治学者意识到观念要素对于增进制度分析效用的意义,积极突破自身理论限制,尝试从观念角度考察制度议题。以理性选择与历史路径中观念研究的奠基者及其成果为例,Goldstein与Keohane将观念变量视为同物质变量相并列的解释因素,作为世界观、原则化信念和因果信念的观念能够以路线图、应付唯一均衡解决方案的缺失及制度化的方式塑造外交政策[14];Skocpol曾经坚决反对以观念为中心的解释模式,但后来承认文化、规范、价值因素的重要性,认为由社会历史建构而成的性别关系和身份认同与国家政治结构和文化模式息息相关[15]。

(三)建构制度主义的推动力量

建构制度主义成为新制度主义政治学的第四大派别,得益于社会建构主义理论在国际关系和社会学制度主义中的成功应用,以及较早展示观念研究兴趣并试图开创新流派的制度分析学者在理论建构和实践探索方面的不懈努力。

随着当代社会科学经历语言学及社会学研究转向的浪潮,社会建构主义理论融入政治科学多重分析路径并以新的面貌实现繁荣发展,以至于“到千年之交时,建构主义在政治科学中的地位比以往任何时候都要牢固”[16]。社会建构主义同新制度主义政治学和国际关系进行交流融合,分别形成社会学制度主义与国际关系建构主义理论,这为建构制度主义的产生和发展提供了重要灵感和有益借鉴。一方面,在Berger与Luckmann的知识社会学启发下,20世纪六七十年代社会学制度主义将社会建构主义纳入自身语境,赋予了制度认知建构的意蕴。另一方面,Krasner与Katzenstein利用新制度主义探索国际关系领域时把信念、规范、价值因素当作核心变量,一定程度上推动了制度分析的建构主义转向[17]。1991年,比较政治经济学者Pedersen前瞻性地将语言的概念和话语的建构视为政治科学中新制度理论以及制度变迁理论在哲学层面的九个方法论问题之一[18]。上述内容表明建构制度主义的生成有其逻辑必然性,该范式的理论旨趣深植于制度研究的建构主义传统。

新制度主义政治学中秉持观念和话语取向的学者,则从不同角度促成了建构制度主义的诞生。进入21世纪,建构制度主义的中坚力量围绕观念和话语因素,探寻政治经济制度变革的深层根源,通过创设新的理论范式逐步确立了该流派在制度分析中的关键地位。Hay提出了整合制度理论的历史分析和话语分析的观念制度主义,以帮助人们认识观念和制度变迁的偶然性进程及不均衡的时间性[19],Kjaer与Pedersen运用制度主义对新自由主义展开实证分析时,提出话语制度主义,用来指代受话语理论和语言分析影响而关心话语元素塑造政治和经济观念、界定行动者的利益和行为以及构成制度的研究路径[20]。Schmidt借助话语制度主义方法,剖析欧洲资本主义发展与经济政策调适的内在动因和机制,指出要想揭示政治经济的发展演变,不仅应聚焦决定或制约政策实践的利益、制度和文化要素,更应关切改变或重塑它们的观念和话语要素[21]。Blyth指出在危急时刻,制度背景很大程度上消解于“奈特不确定性”(Knightian uncertainty),观念对于利益界定和制度变迁具有至关重要的建构主义功能[22]。在Campbell看来,明確观念的概念以及观念以独立于利益施展效力的方式影响政策制定,是认识观念在政策制定过程中如何发挥力量的唯一途径[23]。他据此将观念区分为范式、公众情感、程式和框架,并阐明不同观念对应的行动者,以及他们以何种方式促使观念影响制度的稳定与变迁[24]。在许多观念制度主义和话语制度主义学者坦承自身路径沿袭建构主义传统的基础上,Hay于2006年从本体论立场出发为建构制度主义发表宣言书,标示着制度分析的第四大流派得以正式确立[25]。

(四)建构制度主义的发展演进

建构制度主义的发展演进同组织和制度理论的语言学转向、认知转向及沟通转向有着密切联系。建构制度主义在初创阶段积极凝聚内部共识并展现分析优势,后续发展中在话语、修辞、沟通等动态取向上为新制度主义政治学的理论创新和方法凝炼积累有益探索。

建构制度主义于20世纪90年代崭露头角并于21世纪伊始逐渐形成自觉意识和身份认同,随着这一名称正式提出,观念制度主义和话语制度主义相关学者及成果汇聚到制度研究的建构论路径之中,促使其作为新的学术流派获得广泛关注。从知识源流和发生途径来看,建构制度主义深受英美政治科学中的观念主义传统、文化主义传统和制度主义传统的影响,是政治学、社会学、语言学交织而成的前沿领域,也是增强制度主义解释力的核心发展支点。建构制度主义为新制度主义政治学提供了以观念为基石的论述框架,其在演进过程中沿着观念的动态维度持续拓宽制度分析视野,话语、修辞、沟通等传递和表达观念内容的机制逐次成为探究制度稳定及变迁的决定性因素,它们对应的制度范式构成流派内部的不同变体。建构制度主义正式确立以后,Schmidt采取有别于Hay的温和建构主义立场,从学理层面细致勾勒话语制度主义的理论纲要,基于话语交互过程考察制度变迁的深层动因,引起学术界对制度研究中观念及话语新取向的热切关注和持久争论[26]。通过梳理Blyth、Schmidt与Hay等领军人物的理论主张和研究理路可以发现,观念制度主义、以Schmidt为代表的话语制度主义与历史制度主义具有一脉相承的逻辑关联。

值得注意的是,话语制度主义还涵括组织制度主义中重视话语分析的研究力量。组织理论者Phillips与Malhotra重申运用话语分析方法揭示制度化过程的社会建构主义本质,指出话语制度主义从三个方面丰富制度研究的内容,即改变实证研究焦点、重构象征与实践之争以及通过引入社会语境构建不同话语层次之间的关系[27]。近十余年,建构制度主义持续取得突破性进展,从组织制度主义延伸而来的修辞和沟通路径强化了制度的社会和认知微观基础,这意味着制度分析的层次由宏观逐渐向微观转化,如此能够更加精准地揭示社会政治现象的发生机理。Green与李媛于2011年提出修辞制度主义,从普遍的语言学分析和专门的修辞学分析角度,说明符号实践的策略使用何以对能动性施加使能及制约效应[28]。2015年,Cornelissen等学者提出沟通制度主义,批判以认知为主的社会学制度主义无法全面阐释制度的社会建构性质,尝试以沟通逻辑为中心设定制度概念并构建制度维系和变迁理论[29]。综上,从历史制度主义和组织制度主义衍生出来的观念、话语、修辞、沟通路径构成了建构制度主义的多重取向,促使这一派别的研究队伍不断发展壮大,并从建构论的角度推动新制度主义政治学的解释框架继续充实完善。

二、建构制度主义的内在逻辑

建构制度主义作为兼涉政治学、社会学、语言学、心理学等多学科领域的研究范式,通过持续的理论建构、方法更新和议题深化形成独特的制度分析逻辑。在本体论、基本概念和分析特征的学理构建基础上,观念制度分析、话语制度分析、修辞制度分析、沟通制度分析等研究模型增进了新制度主义政治学对复杂制度创新、演化与适应的阐释能力。

(一)建构制度主义的理论建构

建构制度主义从本体论、基本概念及分析特征的角度搭建理解现实政治世界运作的基础性理论框架,其中,本体论强调能动与结构的互动建构,从根本上决定了该流派所具备的分析特征、所秉持的理论取向以及所采用的方法工具;观念的丰富内涵和结构要素彰显了制度或政策变迁过程的复杂机理;鲜明的分析特色突出了建构主义的理论倾向和论述逻辑。

首先,就本体论而言,建构制度主义对观念因素和物质因素保持等量齐观,运用双重性思维方式理解能动性和结构的交互建构。社会本体论预设是审视社会和政治世界赖以为凭的理论根基以及不同制度流派的实质差异所在,新制度主义政治学的观念转向趋势反映相关研究者力图重塑能动与结构的均衡态势。建构制度主义摈弃将观念因素和物质因素视为争夺支配地位的独立实体的二元思维,借鉴国际关系领域建构主义持有的能动性和结构相互建构的观点,利用二元论中的合理成分并为观念因素赋予诠释性角色[30]。Hay在建构制度主义的本体论研究方面贡献显著,他认为作为制度化主体的行动者与其所处的制度背景之间的构成关系使制度发生变迁[31]。在相似意义上,建构制度主义的话语路径主张制度经由话语建构而成,修辞路径强调对符号的策略使用建构出制度性事实或组织性事实。此外,建构制度主义的双重性本体论决定了其从兼收并蓄的立场,看待认识论层面的因果逻辑和建构逻辑,以及方法论层面的定性方法和定量方法。

其次,就基本概念而言,建构制度主义视野中的观念具有不同层次和类型,涵括多种要素和表现形式,还受特定政治环境、经济基础、社会关系、历史传统影响而呈现结构性特点。建构制度主义学者对观念的内涵和外延进行了长时间深度思索,通过细分观念和制度进而考察具体要素之间的互动,以此确切地揭示制度或政策变迁的根本动因和具体途径。从层次和类型来看,河连燮在社会学者Campbell、Mehta以及政治学者Schmidt等研究基础上,将政策語境中的观念概括为三个层次并阐明相应的行动者。其中,作为项目的观念是指“由政策精英所持有的解决问题的具体方案”,作为范式的观念是指“政策精英认知问题和判断解决方案实效性的标准”,作为公众情绪的观念是指“一般民众就问题解决对策的假定”[32]。从要素和形式来看,Berman区分了政治科学视域中的信念、规范、文化和意识形态四个观念性变量,并且剖析了其主要特征及承载者[33]。对实际经验案例进行归纳可以发现,观念要素表现为信念、规范、身份、符号、话语、理论等形式[34]。总之,要想恰如其分地理解建构制度主义中的观念,需要结合观念与制度环境的相互建构关系,关注生产观念的行动者以及将抽象观念转化为具体内容的话语、修辞、沟通等传播机制,这也说明观念兼具静态和动态属性且具有丰富的内涵和广泛的外延。

最后,就分析特征而言,利益与制度的观念建构、观念与制度的路径依赖观点使建构制度主义同新制度主义的传统主张区别开来。建构制度主义以观念和话语为理论基石,将行动者的目标、偏好、动机及其追求的利益和制度结构均视为社会的建造物,同时以社会建构论为中心探寻政治行为或制度变迁的触发机制,这也反映出行动者所处的背景蕴含道德、伦理和政治等规范性导向。Schmidt在此意义上认为制度内在于有感知能力的行动者,能够对他们施加约束性和使动性的效果[35]。需要注意的是,建构论制度研究者在阐述利益和制度的观念建构时,并未否定物质实在的客观存在,而是将其看成能动者从事制度性活动及识别和加工自我利益的背景性材料。建构制度主义不仅延续了制度分析传统而重视制度的路径依赖,还着力探究观念的路径依赖,用以阐释制度稳固或变化的驱动因素,这在观念、话语、修辞取向中均有明显体现。Blyth运用“认知锁定”(cognitive lock)概念说明新的经济思想一旦成功制度化,便能引致瑞典经济管制模式发生转变[36]。Schmidt的实证研究表明,法国领导者不得不继续履行前任的政治承诺,其思想和行动还受困于先辈的沟通性话语[37]。Grube发现,政治行动者当下设定的向公众陈述政策选择的言辞会缩小未来修辞选择的范围,某些语言技巧更有可能在大众话语中巩固政治承诺[38]。

(二)建构制度主义的方法更新

建构制度主义的方法更新同该流派的理论建构和议题深化步调基本一致,在多源流理论脉络交织融合、多重研究取向并存发展之上采用若干方法工具,相较其他新制度分析流派以及建构制度主义早期阶段,这些方法工具在理论和实践双向探索过程中形成了话语制度分析、修辭制度分析、沟通制度分析等极具代表性的研究模型。

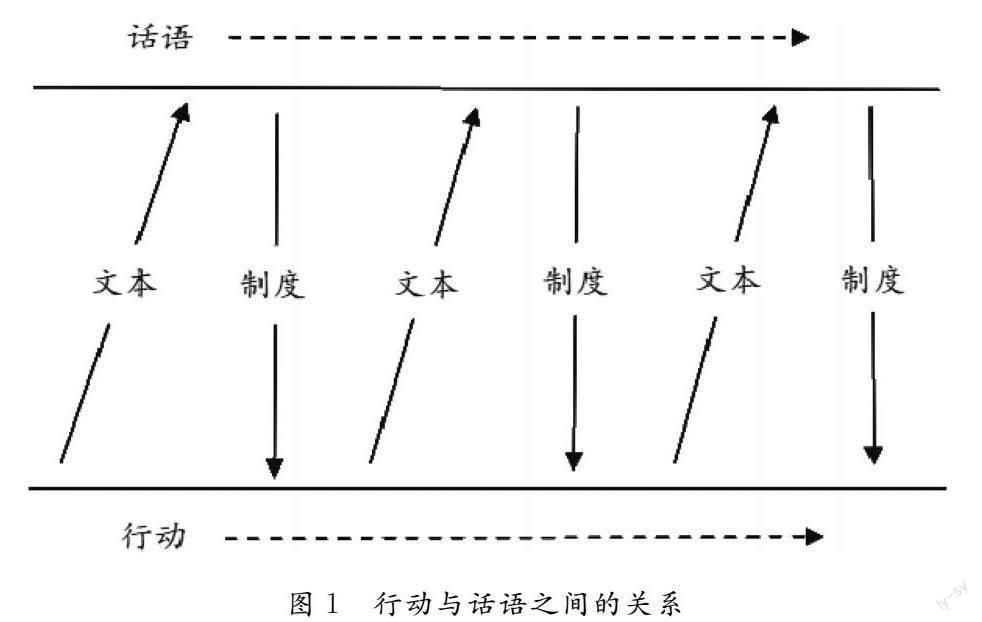

首先,就话语制度分析模型而言,具备社会学和政治学不同学科背景的建构制度主义学者受到社会科学话语理论的直接影响,强调观念经由行动者的话语交往引发制度变迁。一方面,注重话语分析的组织理论者通过厘清行动与话语的互动关系解释制度化的复杂过程。单个能动者的行动通过文本生产影响话语领域,其中一些文本留下有意义的印记并嵌入新的或既有的话语,而话语蕴含社会构成性的自我调节机制,这些机制促成了制度进而塑造了导致更多文本生产的行动。行动、文本、话语和制度的相互构成关系如图1所示[39]。另一方面,注重话语分析的政策研究者反复论述话语互动对于揭示制度变迁深层机理的有效性。行动者的自觉意识和表达能力具有感知性和反身性且遵循沟通逻辑,他们利用话语交往推动制度变革或制度存续。特定情境下的行动者凭借有意识的论辩、协商和正当化的论证,将个体观念凝结为共识继而转化成集体行动,在话语互动主导下制度变迁得以发生和发展[40]。

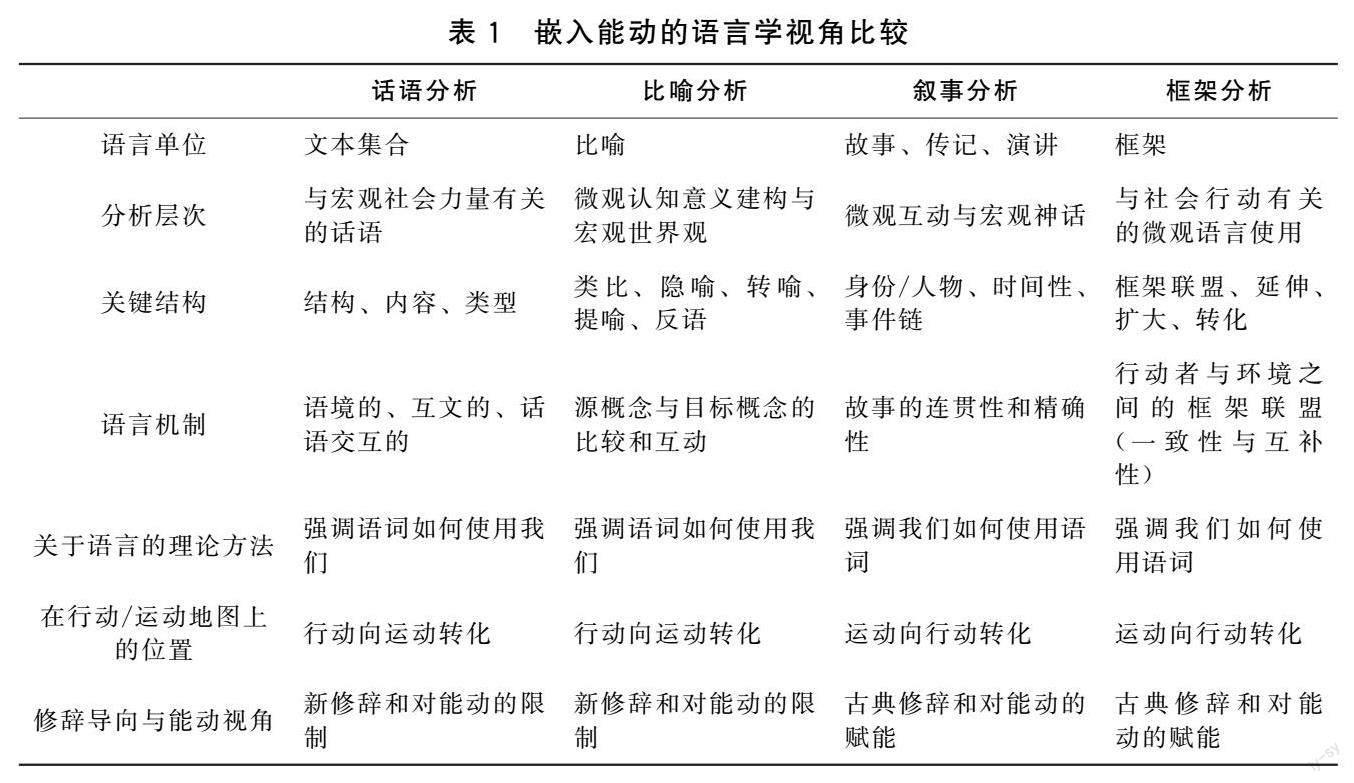

其次,就修辞制度分析模型而言,具有组织理论研究背景的建构制度主义学者运用语言学方法特别是修辞观点,阐释修辞和语言对动机、行动、意义和制度发挥建构性作用以及制度结构如何约束和赋权能动性。修辞制度分析突出意义和语言在制度过程中的地位并据此重构结构和能动的真实联系,在此之上对修辞学的理论资源进行新旧融合,从而探究观念和语言如何建构和反映社会结构关系形成中的行动者及其动机。修辞制度分析将社会心理学和社会语言学研究方法引入建构制度主义,不偏不倚地描摹制度结构和人类行为的关系图景,勾勒出相对和谐的秩序世界。由表1可知,话语分析、比喻分析、叙事分析、框架分析在论述语言的约束性和使动性方面存在差异,分别以不同方式解释认知局限和说服活动在制度嵌入能动模式中的角色。这些方法在建构制度主义研究议程中相辅相成,借助附加概念和分析工具理解符号运动和物质运动循环转化的制度嵌入能动的修辞模式[41]。

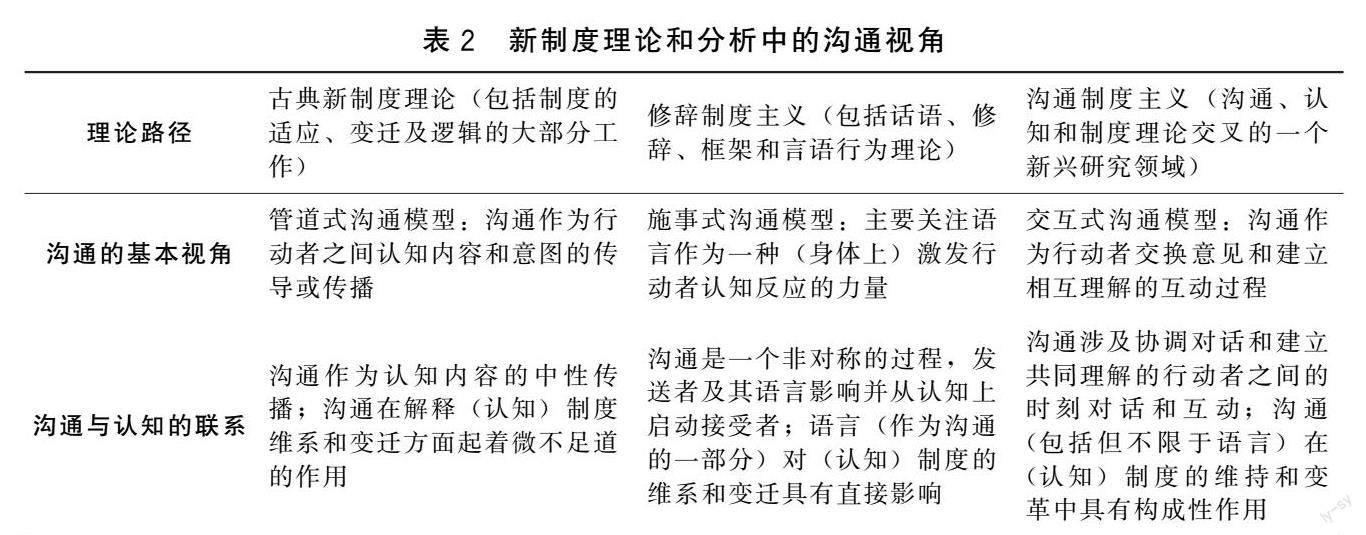

最后,就沟通制度分析模型而言,建构制度主义相关学者将认知和沟通予以融合,尝试从建立在言语、手势、文本、话语等手段之上的社会互动的沟通维度出发,强化制度理论的解释效力。由表2可知,新制度主义理论和分析中的沟通性视角主要包括管道式沟通模型、施事式沟通模型、交互式沟通模型,它们分别应用于古典新制度理论、修辞制度主义、沟通制度主义之中。其中,交互式沟通模型将沟通作为行动者交换意见及增进理解的互动过程,在这个意义上多层次持续互动并伴随多重潜在结果的沟通方式建构了制度结构。沟通制度分析可从框架、修辞、范畴化等以沟通为基础的广阔领域进行必要思考,从而为理解制度以及制度创设和变更提供有利契机[42]。以行动主体之间话语互动为基础的沟通制度分析模型有助于深入拓展其他研究领域,但在新制度主义视野下远未得到充分探索。

(三)建构制度主义的议题深化

建构制度主义在理论建构和方法更新共同驱动下不断彰显分析优势,以此为基础围绕动态的观念性因素深入阐释制度变迁的发生情境、具体过程和动力机制,有效弥补了其他派别探讨制度变迁尤其是内生性制度变迁动因的局限性。

首先,就制度变迁的发生情境而言,建构制度主义基于社会背景和能动要素的不确定性特征论证观念性因素的核心角色,在不确定的环境中观念更容易塑造制度及其变迁。从社会背景来看,无论危急时刻或特殊事件(非常态情境)还是常规政治生活或组织生活(常态情境),都充斥着不确定性、复杂性和模糊性。从能动要素来看,行动主体的观念及其话语表达、行为及其结果未必是可以预期的。观念制度主义既强调观念在危急时刻充当政治变革的催化剂,也注重观念在相对稳定时期以渐进变化的方式导致重大政治后果[43]。观念帮助行动者降低不确定性、为危急时刻提出特定化解方案,依据新观念建立的新制度赋予行动者克服危机的能力[44]。与观念路径有所区别,制度分析的话语和修辞路径更加关注日常政治生活和组织生活的不确定性。话语路径注意到话语的模糊性在某些时候比连贯性和一致性更有必要,例如在外交方面,模棱两可的话语或许会产生特别的效益。修辞路径认为组织和制度生活固有的模糊性、行动者的认知限度及其行为的模糊性和偶然性特点,使行动者有意识地运用修辞手段和技巧重塑制度生活的意义[45]。

其次,就制度变迁的具体过程而言,建构制度主义从制度发展的整体视野看待制度变迁,通过将其划分为不同阶段或不同时刻,考察观念及其承载者、传播方式在制度变迁或政策过程各个阶段发挥的作用。制度延续和制度巩固同制度变迁之间是连续的过程,二者都是制度发展的关键维度且前者蕴藏着解释内生性制度变迁的丰厚资源。正如组织研究中的话语制度主义者所指出的,行动者的话语活动既能稳定社会关系,又可推动社会变革,话语实践在重建社会结构的同时隐含着矛盾和对抗的可能性[46]。制度变迁过程充满复杂性和不确定性且涉及多元动力机制,将其进行阶段性划分有益于充分揭示观念在制度建设中的多重功能。建构制度主义的不同研究路径讨论了制度变迁过程的类型学,提供了审视制度变迁复杂结构性动因的多样视角。Blyth认为,经济思想在制度设计、制度竞争和制度强化方面发挥重要作用,分别充当不确定时期的制度蓝图、分配斗争中的武器以及认知锁定[47]。Béland结合政策周期的议程设置、制定、决策、执行、评估时刻探讨观念、行动者与制度过程的持续互动,聚焦多源流框架和倡导联盟理论进一步阐释能动主体及其观念如何促进政策变迁,以及制度过程随时间推移影响政策行动者及其观念的发展变化[48]。

最后,就制度变迁的动力机制而言,建构制度主义倾向于从动态角度发掘观念性变量及其同权力、制度结构、客观环境等因素的交互建构,并且通过精细划分观念和制度要素深入挖掘制度变迁的微观机理和潜在根源。建构制度主义虽然着重论述观念在制度或政策变迁过程中发挥重要功能,但是变迁的发生实际源自各种因素的交织构造,特定因素的权重及其互动逻辑需要立足相应的实践经验进行讨论。总的来看,建构制度主义关于制度变迁的动力机制研究在三个方面取得了关键进展。其一,超越“观念很重要”的观点,考察观念与权力的相互作用,从而说明观念重要的原因。Carstensen和Schmidt基于话语制度主义提出经由观念而成的权力、凌驾于观念之上的权力、观念之中的权力三种观念性权力,它们以不同方式影响公共政策的制定和变迁[49]。其二,合理认识承载观念的精英和大众等不同能动主体建构政策时的角色定位,注重传播观念的话语、修辞、沟通等动态机制,以及论辩、说服、协商等活动对制度或组织产生的因果效应。其三,下沉分析层次,将观念和制度分解成更小的分析单位,并考虑其他潜在的解释因素,据此探寻各种具体变量的紧密依存和相互塑造如何决定个体和集体行动者的行为及决策[50]。

三、建构制度主义的意义评析

建构制度主义作为新制度主义政治学的新兴理论流派和研究路径,汲取多学科知识资源和方法模型,不断改进分析框架,凭借建构论论述逻辑在内生性制度变迁和本体性基础方面产出了许多学术成果,在新制度主义政治学乃至政治科學领域占有重要位置。依据建构制度主义的演进脉络和分析特色,有必要从突出贡献、主要局限和发展前景三个角度综合检视该流派的深远意义。

(一)建构制度主义的突出贡献

建构制度主义集社会建构主义与制度分析之长,围绕动态的观念性要素为新制度主义政治学确立了新颖的理论框架和方法工具。该流派的贡献主要体现在深化制度变迁议题并拓展制度分析视野,以及推进多个研究路径贯通融合并充实政治学研究内容。

首先,建构制度主义聚焦行动者及其观念的动态交互过程,揭示制度的生成、存续及变迁的动力来源和作用机制,扩展了制度分析的观念维度和理论深度。针对理性选择制度主义、历史制度主义、社会学制度主义关注均衡且偏向静态解释而引致的困境,建构制度主义保留了制度分析的有益成分,以更加动态的方式看待制度的维系与变迁。新制度主义政治学各个流派没有充分说明行动者的策略行为以及传导和修正观念的话语、修辞、沟通机制同制度环境的结构性及建构性关系,建构制度主义正是以此为契机探寻行动者的言语活动、修辞技巧、沟通模式对制度或组织的秩序状态及变革结果的潜在影响,通过关切制度的微观社会基础形成更为有效描述客观政治生活的学理框架。

其次,建构制度主义强调观念变量和建构逻辑,积极吸收社会科学有关观念、话语、修辞、沟通的前沿成果并将其内化为自身组成部分,拓宽了新制度主义政治学的学科边界和知识范围。建构论取向的新制度主义学者主动回应社会科学的观念转向、语言转向及认知转向思潮,采用语言学、社会哲学、心理学、认知科学等多领域的观念性资源,探究制度机制的认知、语言、沟通属性,促进了社会科学、自然科学及思维科学的交互联结。在深化观念议题的过程中,建构制度主义逐步容纳话语、修辞、沟通等制度分析路径,推动新制度主义政治学的理论取向、分析层次、研究途径更趋丰富化和多元化,其复兴制度研究观念传统的努力则为整合跨越时空的学术研究格局增添助益。

再次,建构制度主义重视新制度主义政治学各派别之间的交流对话,使其在协同演进中彼此借鉴与交汇融合,增进了制度研究者的整体向心力和内部凝聚力。从构成情况来看,理性选择、历史、文化取向的制度主义阵营中认真对待观念和话语的学者可一道归入建构制度主义,与此同时他们还会继续适应此前派别的研究传统,这为各流派保持交流互通奠定了必要基础[51]。新制度主义政治学围绕观念维度延展理论视域的发展趋势,为各取向相互启发、取长补短提供了更多可能。在同建构制度主义的沟通互动中,新制度主义各分支通过重视观念性因素优化了制度分析的概念、框架,赋予行动者冲破结构性因素的限制进而提升制度本身的能力。

最后,建构制度主义坚持建构主义、理念主义、整体主义立场,在政治科学的制度分析中重新调整了结构与主体能动性的平衡关系,缓和了新制度主义内部的社会本体性冲突及其引发的理论张力。在社会科学中理性与经验、解释与诠释、结构与功能的内在张力影响下,政治学比早期阶段更多体现现实主义、实证主义和个体主义的特征,新制度主义政治学则在本体论层面一度偏向结构一侧。建构制度主义以建构主义理论和方法为论述基础,以理念主义的认识论与整体主义的方法论为研究特色,揭示了观念在社会层面的能动效应以及制度兼具结构和建构双重属性,弥补了制度分析此前对物质与意识、结构与能动、个体与社会关系等基本问题的阐述不足。

(二)建构制度主义的主要局限

在肯定建构制度主义相较其他制度分析路径具备显著优长的同时,还应从流派身份认同、理论框架建构、学术地位确立、规范议题探讨四个方面反思建构制度主义的局限性。

首先,建构制度主义致力于整合新制度主义中注重观念和话语的研究者及其学术成果,或许导致不同流派的边界趋于模糊化,乃至淡化它们各自的分析特色。理性选择制度主义、历史制度主义、社会学制度主义在观念转向过程中,通过放宽基本假定来增进彼此之间的交流对话,其中部分学者由于深度关切观念和话语而走进建构制度主义阵营。然而,新制度主义政治学围绕观念议题进行理论互动可能使三大派别偏离原初定位,从中衍生出的建构制度主义在成员来源广泛的学术背景下流派界限同样不够清晰。建构制度主义在观念维度上重新组合制度研究者的发展态势,可能致使各分支愈发难以把握促进对话合作与保持独特风格的合理限度。

其次,建构制度主义所坚持的观念中心路径面临陷入观念决定论的风险,观念的概念界定缺乏共识以及内部多重分析取向并存表明该流派尚未构建内在一致性的理论框架。建构路径否定物质利益发挥作用的可能性,从社会建构论的角度考察制度变迁的驱动因素[52]。建构制度主义过度关注观念结构可能产生新的结构主义倾向,类似于社会学制度主义将能动性置于规范约束和社会限制之下[53]。该派别虽然致力于深化新制度主义的观念维度,但就观念的内涵却未达成共识性理解,其混淆观念和制度的分野也无法为制度的静态和动态、变迁的内生和外生提供判别标准[54]。建构制度主义的多重取向来源于既有制度分析的不同分支领域,学科属性、理论预设、适宜范围的差异阻碍内在一致性理论框架的搭建与身份认同的塑造。

再次,建构制度主义在政治科学中的学术地位和应用畛域仍未明确,受到各个流派以及政治学者的颇多质疑与批判。既然建构制度主义与社会学制度主义、历史制度主义有着直接的理论渊源,那么需要考量其是否能够真正超越其他路径并提升制度分析框架的解释力。对此,有学者指出,经过适度调整的历史制度主义比建构制度主义更能有效阐释行动者、制度和结构性环境的互动[55]。这一派别侧重观念和话语而忽视政治领域中的权力和地位,误以为协商活动比操纵活动更能揭示制度变迁的内在动因,没有关注历史和文化因素在观念表达和话语传递中的角色[56]。实际上,观念因素仅在经济政策和福利国家等特定议题中发挥决定性作用,在其他政策领域施加的影响并不明显[57]。观念被追踪和测量的方法以及观念的起源仍处于初步探索阶段,一系列研究问题有待回答。

最后,建构制度主义在融合政治哲学的价值思辨方面较为薄弱,未能对观念和制度的正当性议题予以规范性的探讨和反思。比较政治学作为联系政治哲学思想和经验理论的特定途径,自古以来便与政治哲学关联密切。然而,新制度主义政治学偏向于从制度性或结构性角度考察政治现实,某种程度上沿用了行为主义的科学化研究方法,对既定价值体系进行数据化、结构化证成。建构制度主义基于观念维度重构新制度主义政治学的分析视角和论述逻辑,但对观念和话语等体现价值属性的能动因素侧重经验性探讨,缺乏有关好社会、好政策的规范性陈述。历史与实践证明,探寻制度变迁或政治现象发生的内在机理固然重要,而对决定社会或政策最终走向的观念和制度的价值判断和价值选择进行深度思索更具根本性和长远性的意义。

(三)建构制度主义的发展前景

建构制度主义的出现和演进深受社会科学、自然科学、思维科学的理论主张与前沿进展的塑造,该派别在制度分析运动中的突出贡献表明其具有前景可观的发展实力,主要体现在进一步沟通政治学与其他学科、增强理论与现实的双向互动、深化各个制度分支路径的交流合作、探究观念和制度的规范导向。

首先,建构制度主义应充分吸收多学科和多领域的知识资源,形成更具解释效度的理论框架与分析方法。建构制度主义未来可从脑科学、神经科学、量子力学、后结构主义等宏阔空间获取有益于概念设定、理论创新和方法补给的丰富素材。脑科学知识在制度变迁中的重要作用尚未得到清晰说明,建构制度主义需要把握大脑意识等观念要素与制度结构之间复杂的交互活动。神经科学研究打破因果关系的简单划分,更加关注物质与观念的关联并倾向于探讨物质向观念转化,这与建构制度主义侧重观念转化为物质的思维方式产生互补效用,能够拓展政治变革条件的解释维度[58]。从量子力学角度可以重新认识人的本体意义以及意识和意向的本质,进而深化建构制度主义的观念内涵[59]。后结构主义的概念工具同制度行动者的论证和修辞相结合,有助于说明制度内部的权力关系与动力机制[60],后结构主义元素与制度概念有机融合能够更好理解观念如何建构社会世界[61]。

其次,建构制度主义应从广泛运用中施展理论抱负并提升流派地位,内部多重取向将在新政治经济学、新制度经济学、组织社会学、公共政策分析、比较政治分析等领域持续积累制度成果,尤其可以围绕当代中国政治制度建设的现实场景开辟新的研究论域。建构制度主义的多重取向分据不同的理论源流、工具方法、分析層次、适用区间,强调关键行动者的思想观念、话语策略、修辞技巧与政治经济制度、组织场域、文化模式的互动对因果机制的构造。该派别可灵活选用多元视角阐释特定问题,并在现实需求主导下持续改善理论框架、不断革新研究方法。在构建多样化和精细化的解释进路上,建构制度主义将更加准确论证观念与权力、政治行动者及其观念和所处环境的动态建构关系。中国政治学近来聚焦政策型研究,观念和话语要素成为公共政策领域的重要关怀,建构制度主义能为中国政策研究的创新发展提供有效的理论框架和反思角度。

再次,建构制度主义应从新制度主义政治学各流派彼此交融的趋势中获得演进动力,不仅学习其他分支的优点以补齐自身短板,还要加强内部不同取向之间的对话,建构更具一致性和适用性的理论体系。理性主义、文化主义、结构主义三种范式之间的张力推进了比较政治研究的议题深化和方法创新,当前向文化主义发起有力挑战的建构主义从前者的张力中汲取前进动力,展现出成为新范式的潜质[62]。作为制度分析的新的方法论途径,建构制度主义释放活力有赖于同其他分析路径形成增补和竞争的关系,如此才能为人们理解结构与能动的复杂关联提供新见解,进而揭示庞杂的真实政治生活。建构制度主义的观念、话语、修辞、沟通取向在建构逻辑的牵引下,有望在面向具体案例时实现兼容互补乃至融会贯通,并提炼出关于政治的一般性命题。

最后,建构制度主义应结合政治哲学的思想资源对观念与制度作出价值审视,进而探讨好制度与行动者主观能动性的构建思路,这也是新制度主义政治学的题中应有之义。从观念演化而来的制度作为具有强制力的权力结构,有可能抑制行动者的能动性甚至侵害其合法权益或个体尊严,所以重视行动者及其观念的建构制度主义必须审慎考虑平等、自由、人权等人类生存的基本价值对于制度设计和变迁的规范导向意义[63]。建构制度主义的出现某种程度上是政治制度研究中观念论传统的复归,因而比其他流派更偏向对观念与制度作出价值评判和伦理构建[64]。建构制度主义致力于从观念的动态角度探究个体与制度的互动,由此可在规范意义上论证观念和制度的正当性以及构建行动者更好施展能动性的理论架构。引申来看,在回答“什么是好制度或好政策”的问题上,建构制度主义比其他制度分析路径更能发挥比较优势。

注释:

①之所以将观念制度主义、话语制度主义、修辞制度主义、沟通制度主义一并纳入建构制度主义,除它们共享建构制度主义的理论旨趣并遵循建构逻辑之外,Bell等研究者明确将观念制度主义和话语制度主义归入建构制度主义,不同制度取向的学者也认同自身派别的建构主义本位。例如,Schmidt阐明其话语制度主义采取了温和建构主义立场,参见:SCHMIDT V A.A curious constructivism:a response to professor Bell[J].British journal of political science,2012,42(5):705-713。在此基础上,国内有关研究专门探讨了建构制度主义的构成性问题,参见:马雪松.观念、话语、修辞:政治科学中建构制度主义的三重取向[J].湖北社会科学,2017(6):31-39;王慧.新制度主义政治学的观念研究——基于学术史的考察[D].长春:吉林大学,2021。

参考文献:

[1]HAY C, LISTER M, MARSH D. The state: theories and issues [M]. Basingstoke: Palgrave macmillan, 2006: 109.

[2]西伦,斯坦莫. 比较政治学中的历史制度主义 [J]. 马雪松,译. 上海行政学院学报,2022(3): 99-111.

[3][51]BLAND D, COX R H. Ideas and politics in social science research [M]. New York: Oxford University Press, 2011: 53; 63.

[4]FIORETOS O, FALLETI TG, SHEINGATE A.The Oxford handbook of historical institutionalism [M]. Oxford: Oxford University Press, 2016: 142.

[5]HAY C, WINCOTT D. Structure,agency and historical institutionalism [J]. Political studies, 1998, 46(5): 951-957.

[6]伯格,卢克曼. 现实的社会建构:知识社会学论纲 [M]. 吴肃然,译. 北京:北京大学出版社,2019.

[7]塞尔. 社会实在的建构 [M]. 李步楼,译. 北京:中国人民大学出版社,2008.

[8][26][35]SCHMIDT V A. Discursive institutionalism: the explanatory power of ideas and discourse [J]. Annual review of political science, 2008, 11(1): 303-326.

[9]BLYTH M. Structures do not come with an instruction sheet: interests, ideas, and progress in political science [J]. Perspectives on politics, 2003, 1(4): 695-706.

[10]LIEBERMAN R C. Ideas, institutions, and political order: explaining political change [J]. American political science review, 2002, 96(4): 697-712.

[11]OLIVER P, JOHNSTON H. What a good idea: frames and ideology in social movement research [J]. Mobilization, 2000, 5(1): 37-54.

[12]FISCHER F.Reframing public policy: discursive politics and deliberative practices [M]. Oxford: Oxford University Press, 2003.

[13]BERMAN S.The primacy of politics social democracy and the making of Europes twentieth century [M]. New York: Cambridge University Press, 2006.

[14]GOLDSTEIN J, KEOHANE R O.Ideas and foreign policy: beliefs, institutions, and political change [M]. Ithaca,NY: Cornell University Press, 1993: 3-12.

[15]SKOCPOL T. Protecting soldiers and mothers: the political origins of social policy in the United States [M]. Cambridge,MA: Harvard University Press, 1985.

[16]馬什,斯托克,等. 政治科学的理论与方法 [M]. 景跃进,等,译. 北京:中国人民大学出版社,2012: 68.

[17]ADCOCK R, BEVIR M, STIMSON S C.Modern political science: Anglo-American exchanges since 1880 [M]. Princeton: Princeton University Press, 2007: 169-171.

[18]PEDERSEN O K. Nine questions to a neoinstitutional theory in political science [J]. Scandinavian political studies, 1991, 14(2): 125-148.

[19][20]CAMPBELL J L, Pedersen O K. The rise of neoliberalism and institutional analysis [M]. Princeton: Princeton University Press, 2001: 193;6.

[21]SCHMIDT V A. The futures of European capitalism [M]. Oxford: Oxford University Press, 2002: 8.

[22][44]BLYTH M.Great transformations: economic ideas and institutional change in the twentieth century [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2002: 270, 11.

[23]CAMPBELL J L. Institutional analysis and the role of ideas in political economy [J]. Theory and society, 1998, 27(3): 377-409.

[24]CAMPBELL J L.Institutional change and globalization [M]. Princeton: Princeton University Press, 2004: 93-110.

[25][31][63]RHODES R A W, BINDER S, ROCKMAN B. The Oxford handbook of political institutions [M]. Oxford: Oxford University Press, 2006: 56-74;64;103-104.

[27][46]GREENWOOD R, OLIVER C, SUDDABY R, SAHLIN K. The SAGE handbook of organizational institutionalism [M]. London: SAGE Publications, 2008: 715-716;714.

[28][41][45]GREEN S E J, LI Y. Rhetorical institutionalism: language, agency, and structure in institutional theory since Alvesson 1993 [J]. Journal of management studies, 2011, 48(7): 1662-1697.

[29][42]CORNELISSEN J P, DURAND R, FISS P C, et al. Putting communication front and center in institutional theory and analysis [J]. Academy of management review, 2015, 40(1): 10-27.

[30][58]GOFAS A, HAY C.The role of ideas in political analysis: a portrait of contemporary debates [M]. London: Routledge, 2010: 3-6; 54.

[32]河連燮. 制度分析:理论与争议 [M]. 李秀峰,柴宝勇,译. 北京:中国人民大学出版社,2014: 102-103.

[33]BERMAN S. Ideational theorizing in social sciences since “policy paradigms, social learning and the state” [J]. Governance, 2013, 26(2): 223-227.

[34]CARSTENSEN M B. Conceptualising ideational novelty: a relational approach [J]. The British journal of politics and international relations, 2013, 17(2): 284-297.

[36][47]BLYTH M. The transformation of the Swedish model: economic ideas, distributional conflict, and institutional change [J]. World politics, 2001, 54(1): 1-26.

[37]SCHMIDT V A. Trapped by their ideas: French elites discourses of European integration and globalization [J]. Journal of European public policy, 2007, 14(7): 992-1009.

[38]GRUBE D C. Sticky words? Towards a theory of rhetorical path dependency [J]. Australian journal of political science, 2016, 51(3): 530-545.

[39]PHILLIPS N, LAWRENCE T B, HARDY C. Discourse and institutions [J]. Academy of management review, 2004, 29(4): 635-652.

[40][56]SCHMIDT V A. Taking ideas and discourse seriously: explaining change through discursive institutionalism as the fourth new institutionalism [J]. European political science review, 2010, 2(1): 1-25.

[43]CARSTENSEN M B. Ideas are not as stable as political scientists want them to be: a theory of incremental ideational change [J]. Political studies, 2011, 59(3): 596-615.

[48][50]BéLAND D. How ideas and institutions shape the politics of public policy [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2019: 20-26;3-6.

[49]CARSTENSEN M B, SCHMIDT V A. Power through, over and in ideas: conceptualizing ideational power in discursive institutionalism [J]. Journal of European public policy, 2016, 23(3): 318-337.

[52]NEWMAN J. Morphogenetic theory and the constructivist institutionalist challenge [J]. Journal for the theory of social behaviour, 2019, 49(1): 106-126.

[53][55]BELL S. Do we really need a new “constructivist institutionalism” to explain institutional change? [J]. British journal of political science, 2011, 41(4): 883-906.

[54]BELL S. Where are the institutions: the limits of Vivien Schmidts constructivism [J]. British journal of political science, 2012, 42(3): 714-719.

[57]彼得斯. 政治科學中的制度理论:新制度主义 [M]. 王向民,段红伟,译. 上海:上海人民出版社,2016:127-128.

[59]温特. 量子心灵与社会科学 [M]. 祁昊天,方长平,译. 上海:上海人民出版社,2021:32.

[60]MOON D S. “Tissue on the bones”: towards the development of a poststructuralist institutionalism [J]. Politics, 2013, 33(2): 112-123.

[61]LARSSON O L. Advancing poststructural institutionalism: discourses, subjects, power asymmetries, and institutional change [J]. Critical review, 2019: 1-22.

[62]LICHBACH M I, ZUCKERMAN A S. Comparativepolitics: rationality, culture, and structure [J]. Cambridge: Polity Press, 2009: 1-3.

[64]LANE JE, ERSSON S. The new institutional politics: performance and outcomes [M]. London: Routledge, 2000: 102-103.