纪录片《岳麓书院》:历史的立体化影像书写

2023-06-29伊文臣

伊文臣

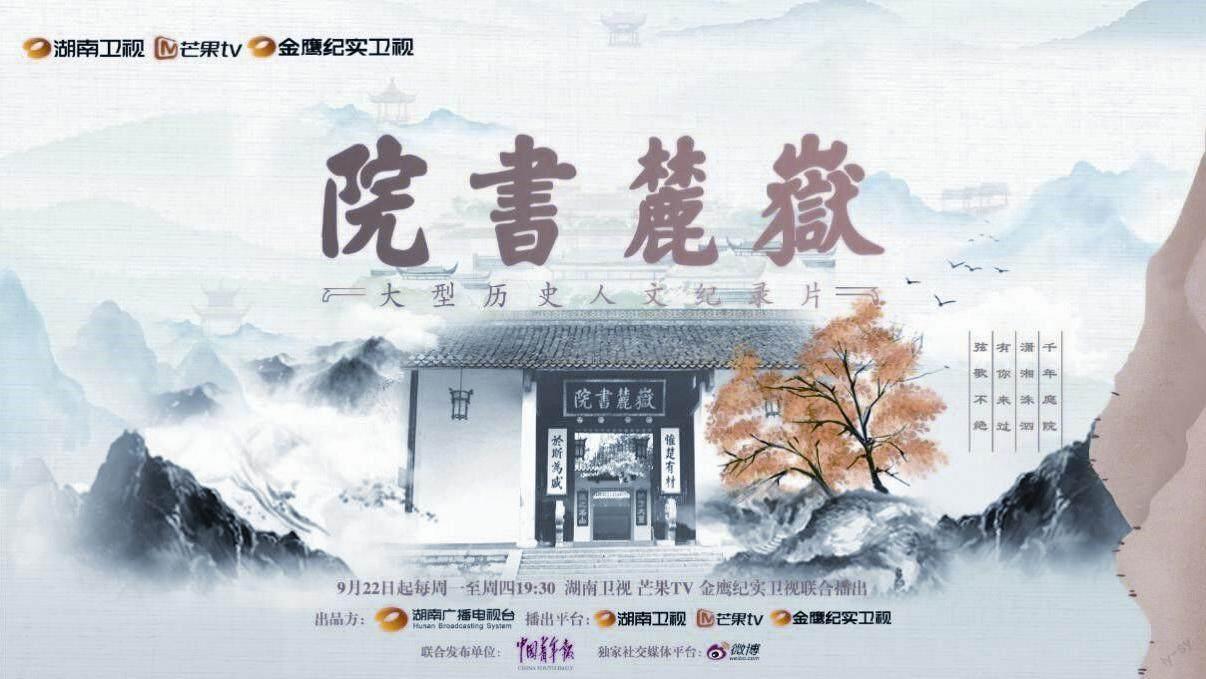

2022年1月10日,国家广播电视总局官网发布通知,纪录片《岳麓书院》被推选为2021年第三季度优秀国产纪录片。该片自2021年9月22日在湖南卫视晚间7∶30黄金档播出以来,取得了良好的播出效果:索福瑞63城收视份额3.55%;芒果TV播放量超1500万次,美誉度位列纪录片融合传播指数榜第一位;微博主话题阅读量超过1.8亿次;知乎评分达9.1分,“90后”观众份额6%、忠实度50%;在抖音平台,话题“这里是岳麓”短视频阅读量破亿次。各界专家对该片也给予了较高评价。北京大学陈旭光教授在由中国电视艺术委员会、湖南广播电视台主办的纪录片《岳麓书院》专家研讨会上评价其堪称纪录片领域的“新主流大片”。这部具有示范引导作用的历史题材纪录片,视角独特、内涵厚重、制作精湛,在用时间串联千年书院发展历程的基础上,用6集300分钟的篇幅,故事化地讲述了其中的历史人物、思想传承、湖湘文化、精神内核。该片的全时态视角、多层次内涵与沉浸式影像,不仅为观众呈现了生动的岳麓书院形象,更塑造了立体化的中国形象。

一、全时态视角:历史回溯、现实观照与未来展望

时态本是英语语法中的概念,是表示行为、动作、状态在不同时间条件下的动词形式。在英语语境中,时态大致分为三类:现在时、过去时、将来时。把时态这一概念引入纪录片创作和研究领域中,可将纪录片划分为现实题材纪录片、历史题材纪录片和未来时态纪录片。事实上,这三者并非绝对割裂,可以某一时态为主,同时融入其他视角。该片便是一种全时态视角的历史题材纪录片。即以回溯历史为主,但同时又观照现实,体现了文化、思想和精神的传承,并为观众提供了未来想象空间。

作为一部历史题材纪录片,为观众梳理清楚历史的来龙去脉是其重点任务。通过每一集不同主题的呈现,可以清晰地了解岳麓书院的历史轨迹,洞察千年文脉的延续足迹:“源流”讲述了五代二僧在麓山寺下建起学舍,朱熹与张栻会讲于岳麓书院;“正脉”讲述了一代代岳麓人用生命注解这座书院;“传道”讲述了“船山先生”王夫之的院中春秋;“经世”讲述了湖湘士子掀起时代改革巨浪;“新变”讲述了千年书院的变革之路;“求是”讲述了千年书院在新时代勃发青春。于北宋开宝九年(公元976年)正式创立的岳麓书院,如今青春依旧,已成为湖南大学的教学科研机构。历经七毁七建的岳麓书院已不是北宋初建的建筑实体,但现代大学人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新的功能,正是对岳麓书院“经世致用”的传承。在岳麓书院的变与不变之间,既回溯了历史,也看到今时之传承,并引导人们思考着未来。

全时态视角不仅体现在片子整体的结构安排上,还体现在对具体思想内涵的解读中。该片对“实事求是”思想路线也进行了全时态视角解读,将历史、现实与未来密切勾连,生动且深刻地表现出“岳麓书院是党的实事求是思想路线的一个策源地”。1917年,主张实业报国的校长宾步程将“实事求是”作为校训,并手写匾额悬挂于书院讲堂之上。片中再现了寓居在岳麓书院的青年毛泽东,每天推开窗便能看到这四个字的场景,毛泽东深受熏陶并以此为思想武器。第六集“求是”中使用了习近平总书记到岳麓书院考察的现场画面,结合对总书记重要讲话精神的诠释,使全片的讲述进一步实现了历史与现实的互通。实事求是思想路线指引着马克思主义基本原理与中国具体实际相结合,不断推进着马克思主义中国化。

解说词中“不忘初心”“文化自信”等字眼,精准点题,绵延千年的书院之所以能展现出永恒魅力,在于代代传承,也在于创新性发展与创造性转化。岳麓书院及湖湘文化在不同的历史时期,都体现出了重要的时代价值。重温岳麓书院的历史,审视其在新时代及未来的价值与使命,《岳麓书院》这一外在的讲述视角正是贴合了岳麓书院本体的内在价值。历史题材纪录片不仅需要讲述历史、再现历史,还需要抒情说理、思考评价。该片没有过多直白的评价和说教,但全时态的视角却能让观众真切地感受到中华传统文化一脉相承的精髓,并思考百年未有之大變局的今天,如何更好地传承和发展。

书院虽已千年,但片中郁郁葱葱的环境和角色扮演的历代学子都散发着朝气蓬勃的青春气息,这正是书院发展至今顽强生命力的象征。“惟楚有才,于斯为盛”,中华民族伟大复兴的新时代,必将是人才辈出的伟大时代。观众在跟随纪录片体味这历史悠久但青春依旧的书院文化时,也必然对未来充满信心。正如故宫文化传播研究所所长祝勇所说,“大型纪录片《岳麓书院》,是一部充满思想含量与艺术价值的优秀作品,让我们以更虔敬的心情去回望历史,以坚定的信念面对未来。”

二、多层次形象:挖掘载体背后的丰富内涵

人文历史纪录片是利用影像形态对人文景观、历史遗迹、文化风俗、名人巨匠等承载传统文化积淀的现象进行记录和表达,展现文化和历史变迁的纪录片类型。这一类型需要承载的内容相当厚重,显然如果仅是对时间线上的节点进行梳理,难以最大程度地实现其天然的责任。该片以麓山脚下这一方院落为载体,以文化的传承为内核,在展示书院形象的同时,也生动诠释着历史名家形象、区域形象乃至国家形象、民族形象。

岳麓书院首先是一个物理空间,本片对其建筑形态、空间布局、功能设置交待的十分详尽。同时片中所塑造的书院形象,更是成就人才的基地,文化传承的高地。岳麓书院于宋初正式创立,但本片对其前身也不吝笔墨。开篇“源流”从唐末五代讲起,五代战乱,智璿及其弟子割地建屋,购书办学,使士人“得屋以居,得书以读”,只为延续文明的香火,这便是岳麓书院的雏形。延展历史,由此讲述,从第一集开始,就给观众呈现出书院为社会育人的纯粹初心,儒释融合的开放思想。之后,一代代岳麓人无不秉承这一初心与思想。曾掌教岳麓书院的张栻在《岳麓书院记》中就这样写到:“盖欲成就人才,以传道而济斯民也”。接下来每一集中所涉及的“朱张会讲”“提倡新学”“时务学堂”等,则诠释了兼容并蓄的大学精神。

与书院息息相关的历代名家是讲述书院故事的切口,他们见证、参与、推动书院的历史进程,又深受书院的影响,他们用各自不同的方式延续着湖湘文化和中华文脉。该片通过角色扮演、场景再现等方式,带领观众回到一个个历史现场,全方位展示人物的事迹、行动、心理、情感、思想等,纪录片在活化历史人物、读解人物精神的同时,让远逝的历史变得真实可感、细腻生动。

岳麓书院的历史与关键人物的思想,其背后正是湖湘文化的支撑,这使得该片成为区域形象传播的有效媒介。“一群湖南人,半部近代史”。王夫之、曾国藩、左宗棠、梁启超……该片讲述了一大批影响近现代的历史人物,他们忠孝廉节,心忧天下,敢为人先,经世致用,这正是湖湘文化的缩影。屈贾之后,湖南曾一度落寞,至宋真宗赐书“岳麓书院”以来,这里的文化逐渐繁荣起来,“吾道南来,原是濂溪一脉。大江东去,无非湘水余波”。近年来,电视湘军推出一系列有文化担当,有政治高度,有艺术品质的历史题材纪录片,从某种意义上说,这也体现出湖湘文化在当代传媒界的有益传扬。

从片名看,《岳麓书院》可属地域性题材,但该片并没有局限于湖湘地区,而是站在国家、民族的高度,挖掘出岳麓书院、湖湘文化与中华文化、民族精神、执政理念的内在勾连,用独特的视角塑造了国家形象、民族形象。“实事求是”的校训在神州大地传播,并成为中国共产党的思想路线。张载“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的使命担当,激励着一大批仁人志士自觉担负起书院兴盛,民族崛起的使命。岳麓书院蕴含的核心思想不是对传统文化的机械传承,而是在坚守根本的同时,吸纳多元思想,有着一定的深度和广度。每一集的解说词对此都有涉及,胸怀天下的大国气度由此显现。

三、沉浸式影像:传统中式美学意蕴的现代化表达

格里尔逊认为,纪录片是“对事实的创造性处理”。对于历史题材纪录片来说,所谓创造性处理即在尊重史实的基础上,选择恰当的、个性化的叙事方式和视听呈现方式来书写历史。岳麓书院是一个实体空间,也是文化符号、思想载体。中国思想史经历的宋代理学、明代心学、明清实学、洋务运动、维新运动、新文化运动以及马克思主义中国化,与岳麓书院的发展史相生相伴,纪录片要完成岳麓书院的立体化历史书写,需要将历史文献资料转化为影像,从而勾勒出抽象历史的具象图景。

毫无疑问,以中国历史和传统文化为题材的纪录片应突出中式美学意蕴。而要吸引更多受众尤其是青年群体,则需要有现代化的影像表达。该片最突出的影像特点在于情景演绎与纪实拍摄相结合,且共同呈现出中式美学意蕴,极具视觉冲击力和感染力,使观众沉浸式体验书院文化。中式美学与现代化影像的完美融合,才产生了既“叫好”又“叫座”的传播效果。

片中的灰墙白瓦、潺潺水流、竹林碑刻,这些有形的景物宛若一幅幅典雅、宁静的中国画,观众观之犹如身临书院,能够真实触摸到文化的脉搏,历史的温度。解说词中对诗词、典籍的引用,是纪录片客观真实的体现,也是古典文学气息和思想深度的体现。宏大场景中历史人物或居于画面一角、或留给观众背影,这些留白式的意象化镜头,使得有限的影像画框外还留有值得观众回味、想象、思考的空间,从而感同身受地体味人物之情思,正所谓情景交融,虚实相生,最大程度地实现了“见人见事见湖湘、見情见理见故事、见实见史精神”。

该片沉浸式中式美学意蕴不仅体现在片中的视听语言上,还延伸到海报设计、发布会和线下线上活动中。定档海报将书院山门及书院七景以水墨画的风格呈现,在实现自我宣传的同时,完成了一次中式美学作品的生产。发布会在朱张会讲的讲堂前举办,使得一个常规的宣发工作环节充满了场景感和敬畏感。2021年的中秋节,岳麓书院举办了“中秋赏岳”活动,同时在赫曦台播放纪录片《岳麓书院》,沉浸式的观影体验给每一位游客留下深刻印象。线上的传播有着更现代化的表达范式,但仍保有中式的内核。如在新浪微博设置#跨世代专家学子为岳麓书院打call#、#岳麓书院的对联到底有多绝#、#王阳明到底有多轴#等话题,激发更多年轻观众对纪录片本身和书院文化的兴趣。

四、结语

历史题材纪录片一直是中国电视纪录片的重要组成部分,中华民族五千年的灿烂文明为纪录片的创作提供了取之不尽的资源,提升着电视文化的格调,电视纪录片用独特的影像优势书写历史、传播文明,二者相互影响相互推进。然而,已逝历史事实的复杂性、抽象性使得历史题材纪录片的创作有着很大的难度。纪录片《岳麓书院》的好口碑就在于较好地解决了上述问题,全时态视角、多层次形象、沉浸式影像使得千年书院及其所承载的复杂内涵、抽象思想得以生动直观地呈现在观众面前,也为历史题材纪录片的创作提供了有益借鉴。

为杜绝盲目模仿,还有一些问题需要引起重视。一是要把握好点、面、意的关系,要明确面的广度、意的高度需建立在点的基础之上,需要用扎实的历史材料对点做支撑,如果点的深度不够,那面和意将是空中楼阁。就像宏大叙事如果离开具体的人、事、物,就会空洞乏味,缺乏生命力。二是把握好讲述历史和解读历史的关系,就像该片导演金铁木说:“纪录片不讲故事,或者故事讲不好,没有悬念,观众很难看下去,代入感不强,但是如果只有叙事,陷入情节之中,文化内涵和思想性就无法表达到位。这个平衡点的控制必须恰到好处。”三是把握好再现的量与度。再现可以弥补历史现场缺失的问题,增强作品的观赏性。然而,一味无原则无底线地使用再现,将使观众对纪录片的认识变得模糊,也可能为一些没有依据的历史想象找到借口,不仅会伤害历史本身,也会影响纪录片的发展。历史题材纪录片不是简单的史料堆砌,也不能仅靠再现提升可看性,任何华丽的形式都无法弥补内容的空洞,关键还需要有历史学家的思维和研究者的意识。

作者系山西师范大学戏剧与影视学院博士生、山西传媒学院新闻传播学院副教授

本文系2020年度山西省高等学校哲学社会科学项目“媒体融合背景下山西文化旅游形象传播研究”(项目编号:2020W268)的阶段性研究成果。

【编辑:王秦】