“唯论文”现象的蔓延与破解之道

2023-06-25吴薇

吴薇

摘要: 当今“唯论文”现象不仅存在于高校教师晋升和评价中,而且广泛扩散到高等教育的方方面面。“唯論文”现象的出现有其客观因素和必然性,具有相当的复杂性。其形成原因主要在于论文的可比性强、排行榜更侧重论文以及学科发文量排名的诱导。破解“唯论文”的顽瘴痼疾会遇到同行评议与公平客观的两难、多元多样与简便易行的两难、行政权力与排行自由的两难。破解或缓解“唯论文”,应大力推行代表作制度、采用同行评价制度,同时需采取保障客观评审的办法,如增加同行评价专家、采用匿名评审、建立送审平台等,并降低对师生发表高水平期刊论文的数量要求。只有破除“唯论文”,中国学术界才可能改变追求论文数量的状况,真正做到以质量取胜,从而使中国由“论文生产大国”跃升为“高等教育强国”。

关键词:“唯论文”;破“五唯”;教师评价;代表作制度;同行评价

中图分类号:G640 文献标识码:A 文章编号:1672-0717(2023)03-0004-09

写论文是从事学术职业的大学教师都要掌握的基本功,发表论文更是当今大学教师科研方面必须完成的首要任务。从全球范围来看,论文是学术成果的主要表现形式,是学术共同体进行学术交流的重要媒介之一,是学术成果价值的承载载体。优秀的学术论文是衡量一个人学术水平的重要指标[1]。然而,多年来以论文作为学术评价首要指标在中国高校中盛行,导致过度重视数量、急功近利、学术不端等乱象,饱受人们诟病[2]。

在2018年9月10日召开的全国教育大会上,习近平总书记提出“坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾”[3]。在“五唯”当中,排名越靠前的问题出现得越早。“唯分数、唯升学”问题有近60年历史,而且类似问题在科举时代已经产生,已有近千年的历史[4];“唯文凭”是近40余年来出现的弊端,“唯帽子”是新世纪以来才明显出现的问题,“唯论文”则是近30多年来出现的现象。虽然“唯论文”出现时间相对较短,但蔓延却很快。当今“唯论文”现象不仅存在于高校教师晋升和评价,而且广泛扩散到高等教育的方方面面。本文主要以教育学科为例,通过梳理“唯论文”现象的蔓延和表现形态,分析“唯论文”的形成原因和破解“唯论文”的两难问题,并探讨其破解之道。

一、“唯论文”现象的蔓延

“唯论文”的由来,始于20世纪90年代初南京大学要求教师发表SCI论文,1993年该校又规定博士生必须在国际SCI刊物上发表三篇论文才可获得博士学位。其结果是,从1992年至1998年连续7年,南京大学被SCI收录的论文数一直保持全国第一,而此时南京大学的规模只有北大、清华的一半[5]。这给北大、清华造成巨大的压力,促使其他研究型大学也开始重视发表SCI论文,导致“唯SCI论文”的逐步扩散。自此以后,名牌大学竞相攀比SCI论文发表数量的现象愈演愈烈(见表1)。

近30多年来,中国的高校越来越重视论文。过去在美国高校出现的“发表或灭亡”的现象,如今在中国高校尤其是研究型大学中也普遍存在,基本上可以说是奉行“论文至上主义”。许多大学教师的中心任务就是发表论文,悠悠万事,唯此为大。在各类评价中,论文是“王道”,发表论文已经成为大学教师发展的“硬道理”。

关于“唯论文”现象或具体表现形态及其后果,2020年12月教育部印发的《关于破除高校哲学社会科学研究评价中“唯论文”不良导向的若干意见》指出:“当前,高校在哲学社会科学项目平台评审、科研奖励、人才评价、职称评定、岗位聘任、导师遴选、学位授予、绩效分配、学校考核、资源配置等过程中不同程度存在‘唯论文现象,简单以发表论文期刊级别、数量、引用率、影响因子、转载情况等作为主要评价指标,重数量轻质量,忽视学术著作、决策咨询报告、优秀网络文化成果等其他标志性成果质量、贡献和影响等,导致学术功利化浮躁化、创新创造动力不足、违背人才成长规律、侵蚀学术风气、污染学术生态等系统性危害。”[6]

上述这段话已经简明扼要地将“唯论文”现象的各个方面和危害概括得相当全面。“唯论文”有各种各样的表现形态,具体而言,主要表现在以下几个方面。

其一,职称评定中的畸重。不少大学在教师晋升的评审条件中,科研方面主要看发表多少篇一定级别刊物的论文,而且往往重论文而轻著作。在人文社科领域,撰写出版学术专著往往需要多年的积累,而且通常都是在已经发表系列论文的基础上才形成或扩展为专著,因此专著一般比单篇论文更厚重、更系统,通常也更具学术价值。按理说,将专著用于评定职称的代表作更有可能获得更多的加分和认可。然而,中国现在有不少高校,包括许多一流大学在职称评审条件中,只有发表论文的硬条件,却没有出版专著的要求,即使人文社会科学也是如此。另外,高校设立高教管理研究系列职称,申请和评定这一系列职称时,自然也需依赖论文作为评价依据,因此,与世界上绝大多数国家不同,中国还有许多高校专职党政干部也在撰写和发表研究论文。这虽然在一定程度上促进了高校管理队伍理论水平和素质的提高,但同时也加剧了发表论文的竞争程度。这也是高等教育研究论文在中国教育学各二级学科领域中所占比例特别高的原因之一。

其二,博士生毕业的难关。多年来大部分大学都有博士生必须发表SCI/SSCI或CSSCI期刊(以下简称“C刊”)论文多少篇的明确要求,未达到者无法获得博士学位,甚至不能进行博士学位论文答辩。由于博士生要单独在高水平期刊发表论文非常困难,于是不少教育学C刊中博导和博士生两人合作的论文比例越来越高,有的期刊甚至占到大部分。师生联合署名已几乎成为了论文署名的“标配”。而在新世纪以前,很少文科论文是两人以上合作的。出现这种情况也有不得不然的苦衷:现在许多博士生导师最苦恼的不是如何指导博士生撰写博士学位论文,而是想方设法帮助弟子发表高水平期刊论文。博士学位论文答辩决议中,通常都按《中华人民共和国学位条例》中规定的相关要求,为通过论文答辩者写上一句“表明作者具有独立从事科研工作的能力”,难道现在许多大学教师包括博导反而都变得比自己攻读博士学位时更没有独立研究能力了?两位以上作者的论文占比逐渐增加,一方面是因为一些实证研究需要团队进行大数据收集和分析,且教育学的学者们更有合作意识了,另一方面更常见的是因为导师不得不帮助研究生弟子发表才“合作”撰写论文,以及不少人“搭便车”——明明是一个人写的论文,也挂上其他关系户,或者互相帮助署名。于是,独立作者署名的论文越来越少。随着教育博士生招收数量急剧增加,博士生导师带弟子发表论文的现象也越来越多。此外,一些比较冷门的学科很少C刊,甚至像教育史学科完全没有C刊,对这类学科也同样要求博士研究生发表C刊论文,可以想见其难度比有的热门学科大得多。这种“一刀切”的办法对部分冷门绝学的发展非常不利。

其三,硕士生发表C刊论文的压力。过去,一般高校对文科硕士生只有发表公开刊物论文或者至多是北大核心刊物论文的要求,但由于现在各高校招收博士生基本上都采用申请考核制,而申请考核最硬核的条件就是发表C刊论文。在许多“双一流”高校审核博士生申请材料过程中,没有C刊论文的申请者基本上被刷掉,很难进入复试环节。申请某些大学的教育学科,甚至要求两篇C刊论文才有机会出线参加面试,申请考核制的筛选基本上变成了申请者发表C刊论文的比拼。因此,想继续深造的硕士生,多数都面临发表C刊论文的挑战。许多硕士生导师也不得不增加了带领弟子发表C刊论文的任务,这也加剧了“唯论文”现象的扩散。

其四,高校教师考核的硬指标。由于论文容易量化、以刊评文简单明了,高校对教师的考核逐渐演变成计算论文数量和看论文发表的刊物级别(影响因子)。现在不仅是博士生和想升学的硕士生、还有期待晋升的助理教授或副教授,甚至连教授层次依然有发表论文的压力,因为年度或聘期考核往往就是发表论文的“锦标赛”,教授也必须尽可能多地发表论文。希望评上博导的教师,以及希望继续招生的博导,都有近5年发表一级或一类刊物论文数量的硬指标。即使是特聘教授等各类高层次人才,聘任合同中也有发表论文级别及数量的硬任务。现在许多高校对教师的评价已经简单化为只看论文数量。有的大学只注重一级刊物论文,有的大学规定博士生导师的遴选与继续招生的资格条件,连文科也只有发表一级刊物论文的要求,而著作、获奖成果都不算数。这是非常典型的“唯论文”,说明一段时间以来,部分高校“唯论文”已经到了十分严重的程度。因此,从助理教授到教授、博导、特聘教授,无一不需要发表高水平论文,都一起挤到发表论文的竞争行列中。

其五,学位论文中文献综述的“唯论文”。与上述几种“唯论文”现象相关的另外一种“唯论文”表现形态,是当今许多博士和硕士学位论文的文献综述部分,往往是只有论文的综述,却遗漏了专著类别。不少研究生已经长期习惯于到中国知网或中国期刊网去搜索相关论文,思维定势就是查找论文,很少查阅专著的意识,以致于文献综述存在遗漏著作的重大缺失却不自知。一般著作较少能够通过网络阅读全书,而论文几乎无一不能全文下载,用关键词方便快捷地“一网打尽”,轻松地搜寻阅读,这让一些学生养成了基本上只看论文的习惯。这种类型的“唯论文”现象虽然表现形式與考核评价中的“唯论文”不同,但对学术发展和人才培养也会造成很大的消极影响。

二、破解“唯论文”的两难困境

一段时期以来,“唯论文”的顽瘴痼疾已经扩散到中国高等教育的方方面面,许多高校和教师、博士生都在进行发表论文的“锦标赛”。但由于“唯论文”现象的出现有其客观因素和必然性,且具有相当的复杂性,因此,要破除“唯论文”这一顽瘴痼疾,仍面临一些两难困境。

(一)“唯论文”的形成原因

“唯论文”的形成原因是多方面的,具体分析大概有以下几个方面。

首先,论文本身的特性所导致。相对于专著等其他形式的学术成果,论文发表快、阅读量多、可比性强。相对于同行评议等其他评价方式,明确规定发表一定的论文数和发表层次更为刚性。如有学者认为,因为论文的学术辨识度最高,经过了同行评价环节,特别是可以上网进行检索,还可以进行统计分析,比起专著、研究报告或别的成果形式更容易被人接受[7]。因此,各方评价都将论文作为首要标准,以致于论文类似于中国高校教师和研究生各种评价中的“硬通货”,无论文难以立身。多年来,有些专著是通过买书号或者交出版费自费出版的,比在C刊上发表经过严格评审的论文更容易,导致许多高校更为重视论文。

其次,排行榜重论文的诱因。在当今大学排行榜时代,大多数高校都高度重视国际和国内各种大学及学科排行榜。因为论文可比性强,也容易统计高被引论文和作者,而专著相对不可比,所以各种世界大学和学科排行榜在科研方面只有论文而没有专著的指标。至于多年来备受中国高校关注和竞逐的ESI排行,更是纯论文的统计排行。在这种情况下,自然会出现高校高度重视甚至过度重视论文、乃至出现论文崇拜等弊端,而专著在一些高校的评价中却变得无足轻重。作为国际大学和学科排行榜指标统计的论文,多数是具有高度可比性的理工农医类论文,而理工农医等学科一向重视论文而相对不重视著作。对人文社会科学的学者来说,虽然著作也相当重要,往往代表其水平,但中国不少高校受理工科评价的影响,在教师职称晋升和研究生获得学位的条件中,一般也是只认论文不认著作。因此,重论文不重著作对人文社会科学的消极影响比理工科更明显。

最后,学科发文量排名的诱导。除了“全国高校某年C刊发文数量排行榜”和一些排名机构制作的各学科排行榜以外,教育学界的高等教育研究领域每年也都统计公布在本学科特定刊物的发文量排名。而由于各类著作信息不容易完全获得且很难比较,因此人们基本上看不到什么学科有著作排名。为了使本院系在这种学科发文排名中获得较好的名次,不少院系都特别鼓励和奖励在本学科C刊上发表论文。有的本学科年度发文统计分析不仅公布高校排名,还有学者排名,榜上有名的学者更积极发表论文,以免下一年度名落孙山;榜上无名的学者则力图在下一年度挤进榜单。这也在一定程度上增加了重论文轻专著的趋势。

(二)破解“唯论文”现象的两难

由于形成“唯论文”现象的原因复杂,且有一定的必然性,因此要破解“唯论文”现象会遇到一系列两难问题。大体而言,主要有以下三个方面的两难或矛盾。

其一,同行评议与公平客观的两难。单纯用论文来评价教师和学生,简单明了,较为刚性,但过于机械单一。要破除“唯论文”,推行代表作制度、看贡献和水平,就必须采用同行评价。不过,在中国要真正做到有效的同行专家评价,必须直面一个问题,即同行的人情关系或权力的干涉。怎么防止人际关系的困扰和权力的介入,是中国教育评价中经常可能遇到的挑战。有的学者认为,中国的学术评价不能过度依赖专家评议,因为制度环境可使专家评议在一定程度上失真,利益关联可使专家评议在一定范围内失效,标准化评价可使专家评议在某种意义上失范[8]。也有学者认为同行评价有主观性、利益相关性、保守性、复杂性等四个方面的局限[9]。正因如此,国际通行的同行专家评议,在中国不容易普遍实行,因为很难保证其真实性。

中国向来是一个人情社会,人情、关系与面子在中国人的社会生活中占有相当重要的地位。中国传统文化以家庭为本位和重视五伦关系,这虽然有其长处,但同时又可能使得中国传统的家庭和亲友关系,无限膨胀,形成纵横交错的社会关系网,使人们信服人情高于一切,许多人往往会不由自主地陷入“人情困境”之中[10]。在教育评价中,评价主体为了避免主观判断和拉关系走后门,只好采用相对客观且可以量化的标准来评价,这是我们的文化特性、社会风气、传统习惯所导致的结果。而以刊评文、数论文数量,简单、明了,易于操作,可以排除人情面子、请托帮忙的困扰,也基本上可以避免权力的介入,这是逐渐出现“唯论文”现象的原因之一。没有论文数量、没有刚性的制度把关,如何在评价中保证公平和客观,是不得不考虑的现实问题。因此有学者担忧:“行政干扰正不断削弱同行评议制度中的共同体规范功能,人情纠缠正不断侵蚀同行评议制度中的理性精神。在上述两股强大力量的夹击下,同行评议制度的存在基础遭受重创,同行专家不能很好地扮演学术‘守门人的角色,接受评价者也不以获得同行的认可为最终目的,该制度所能发挥的判决与引导作用也日渐形式主义化。”[11]

其二,多元多样与简便易行的两难。要破除“唯论文”,就要改变单纯以论文为评价标准的办法,也就是还要重视学术著作、决策咨询报告、优秀网络文化成果、获得奖项等其他标志性成果的质量、贡献和影响等。不过,这关系到一个可比性的问题,也就是不同的成果形式如何比较的问题。以论文作为评价标准具有可比性,且管理操作简便易行。现在一些高校采取的办法往往是在以往确定论文数的基础上,将部分论文数量要求用著作、获奖或获得高层肯定性批示的咨询报告作为替代项或部分替代项,虽然成果形式比过去多样,但也说明论文还是最容易衡量比较的学术成果形式。因此,在多元多样与简便易行这对矛盾之间,教育评价的改革目标应是破除“唯论文”,朝向多元多样努力,但也应考虑衡量标准的可比性,不应完全忽略简便易行这一原则。

其三,行政权力与排行自由的两难。要改变排行榜重论文、学科发文量排名诱导高校过度重视论文的趋势,减缓“唯论文”的压力,办法之一是禁止或规范大学和学科排行榜的发布。教育主管部门尽量可以发文严令高校不得将SSCI、CSSCI等论文收录数作为导师岗位选聘、人才计划申报评审的唯一指标,强调不过度依赖以论文发表情况为主要衡量指标的排行性评价,却无法禁止大学和学科排行榜的发布,因为高等教育已逐渐进入了一个“大学排行榜时代”,在各行各业竞争都日益激烈的情況下,高校也不可能退回到过去那种没有排名游戏的宽松办学时代[12]。因此,无论有些人多么反对大学排行榜,或者对排行榜的批评有多么尖锐,每年各种大学排行榜还是照样发布。办法之二是借鉴教育主管部门规定不得发布高考升学率、不得公开宣传高考状元以破除“唯分数、唯升学”现象的做法,高校主管部门也可以规定不允许公开发布各校各学科的论文排行榜,但这似乎又有过度干预学术之嫌。

而且应该看到,在破解“唯论文”方面,当前普遍存在“上有政策下有对策”的现象。例如,教育部明确规定不得把SSCI、CSSCI等论文收录数作为教师招聘、职务(职称)评聘、人才引进的前置条件和直接依据,但现在多数高校招聘教师的内部条件仍然是以SCI、SSCI、CSSCI等论文收录数作为基本要求。由于高校需要有客观衡量应聘者的学术水平和发展潜力的标准,而学术论文最为简明可比,可以在众多申请者中快速地将一般申请者筛选掉,因而对于教育部这方面的规定也很难做到令行禁止。同样,教育部规定不得将SSCI、CSSCI等论文收录数、引用率和影响因子等指标与物质奖励、绩效工资等简单挂钩,许多高校也在文件上不再直接出现某一具体刊物论文奖励多少等条款。但事实上,许多高校或院系还是将重要刊物发表的论文量化为绩效,在年终时按绩效进行奖励或分配奖金,实际上并没有根本改变按论文进行奖励的情况。

破解“唯论文”确实会遇到明显的两难问题。例如,虽然有的顶尖大学或取消或降低了对发表C刊论文的要求,一些博士培养单位也破除了对博士生申请毕业和获得学位必须发表论文的“紧箍咒”,但博士生照样面临着发表论文的巨大压力,因为研究生在学期间评优的主要依据还是会看论文发表情况,特别是多数高校招聘教师都有发表论文刊物级别和数量的明确要求,博士生毕业求职的时候如果没有发表论文,也往往会四处碰壁。由此可见,降低博士生发表C刊论文的要求,也只是减轻了博士生的部分压力,多数博士生仍然要想方设法发表高水平期刊论文。可见,多年来“唯论文”的痼疾已经深入到高等学校的方方面面,要加以改变和破除,具有很大的难度。

三、寻求“唯论文”的破解之道

如何破解“唯论文”的顽瘴痼疾,制止这种现象的蔓延?2020年2月,科技部印发《关于破除科技评价中“唯论文”不良导向的若干措施(试行)》的通知,教育部、科技部印发《关于规范高等学校SCI论文相关指标使用 树立正确评价导向的若干意见》,分别提出了一系列改进措施或政策意见。2020年12月,教育部印发了《关于破除高校哲学社会科学研究评价中“唯论文”不良导向的若干意见》,明确十个“不得”的底线要求,其中包括:不得将SSCI、CSSCI等论文收录数作为导师岗位选聘、人才计划申报评审的唯一指标;不得把SSCI、CSSCI等论文收录数作为教师招聘、职务(职称)评聘、人才引进的前置条件和直接依据;不得将在学术期刊上发表论文作为学位授予的唯一标准等等。

然而,遏制“唯论文”现象的蔓延,除了以上几个文件提出的要求,以及主管部门制定政策、采取强有力的限制措施以外,各高校还应从以下几个具体方面寻求“唯论文”的破解之道。

(一)推行代表作制度

中国高校在教师职称评审中早已普遍实行代表作送审制度,而且通常都是要求参评者论文达到一定层次和发表数量方可参评,因此从事实上来说,“唯论文”现象早已有之,且愈演愈烈。提出破“五唯”后所说的代表作制度,一般指的是为破除“唯论文”而推行的更广义的代表作制度,考察的是一个学者的贡献和水平,注重标志性成果的质量和影响,有助于扭转过度重视数量轻质量的倾向。其实,一般情况下,当人们提起一位著名学者的贡献或地位时,通常都是说他或她创立了什么理论,提出了什么著名的观点,很少有人会说他或她发表过多少篇论文。代表作制度可以在相当程度上改变重论文轻专著的现象,因为当要求参评者拿出最有分量的成果时,对于人文社会科学而言,往往还是著作更有分量更为厚重。在欧美高校,“人文学科以及一些社会科学方面的学者更倾向于出书而不是写论文……相反,自然科学家则通常是撰写论文”[13]。鉴于此,中国高校也应区别不同的学科门类,对人文社会科学的教师进行评价,不应忽视学术著作。

英国学者温·格兰特等认为:“一部优秀的研究专著,会被视作你有能力深入研究有关问题、对学科作出了卓著贡献的证据。撰写这样一本书,代表着一种实力,它可能会持续很多年。不过,专著具有一些期刊没有的优势,在影响力方面尤其如此。”[14]在职称评审中,对参评者不宜只有论文的要求,尤其是对于晋升人文社会科学的教授,最好应有专著的要求,同时降低论文的篇数条件。代表作通常意味着“少而精”,强调的是学术水平和质量,而非论文数量,这在一定程度上可以转变“唯论文”的趋势,或者至少减轻“唯论文”的弊端。当然,实行代表作制度也会存在价值偏好、缺乏高共识的评价标准、评价过程需要进一步规范等制约因素。因此有学者提出,应采取合理设置代表作“数量”,突出“代表作集群”的质量、创新和实际贡献,研制专家评价指南,优化学术共同体评价机制等对策,以期有效发挥代表作评价制度的积极作用[15]。

(二)采用同行评价制度

同行评价又称同行评议,是代表作制度得以实施的前提和保障。无论是综合评价、多元评价,还是代表性成果评价,都需要由同一专业领域专家进行评估与价值判断。同行评议是指选取同一专业领域的专家,按照一定的评议规则,对研究成果、研究项目或专业人员的水平进行评议,是评审过程科学化和民主化的重要环节,被全世界普遍采用。美国阿拉巴马大学的戴尔·伯纳斯(Dale J. Benos)认为,同行评议是指“由具备资格的专家对研究发现的价值、意义、重要性和创新性进行评价”[16]。沈红认为,同行评议具有成为学术自治的保障机制、充当学术质量的“守门人”、成为学术资源的配置机制的理论优势[17]。

同行评议专家一般都是专业领域学术水平较高、有业界声望的专家学者,同行评议一直是权威而有效的科学评价方式。美国、日本、欧盟等发达国家和国际组织都建立了较为完整的同行评议制度,制定同行评议政策法规,建立标准化的评议流程,针对不同类型的项目采取不同的评议方法。比如在专家遴选方面,注重专家的多样性和平衡性,充分考虑到各地区、各机构、各学科、性别、年龄的相对平衡[18]。相比量化评价,同行评价是重要的定性评价方法,是国际上通行而且被证明是行之有效的大学教师评价办法。“权威性、独立性、公正性构成了同行评议制度的三大支柱……虽然同行评议制度存在一些弊端,不时引起抱怨,有的时候评审结果还会遭到投诉,但是在专业判断上在学术界还没有比它更好的替代办法。”[19]在破除“唯论文”学术评价制度改革的大背景下,同行评价尤有必要。在研究型大学中率先实行的同行评价制度,应该逐步稳健地推广到其他高校的教师评价中去。

(三)采用保障客观评审的办法

与破除“唯分数”一样,破除“唯论文”,根本的挑战在于如何解脱人情困境,以相对刚性的指标来排除“关系”的干扰,以公平客观的办法来进行评价。只有做到公平客观,才能保障代表作制度、同行评价制度有效发挥作用。中国高校在某些方面已经采取一些办法来避免托关系走后门,如原来高校自主招生的面试便采用面试教师临时抽签分组的办法以避免事先请托等,其立意值得参考。为保障同行评价客观公正,可以采用以下三个方面的措施。

一是增加同行评价专家的人数。以往高校职称评审送审代表作一般只请2~3名校外专家评审,由于只注重论文数量,申报者只有达到论文“数量”上的要求才有资格参评,因而达到送审资格的竞争者相对有限,甚至往往是晋升职数的等额送审,因此参评者通常没有必要请托送审专家。在破除“唯论文”、不只是注重论文“数量”而是注重代表作“质量”的情况下,同行评议结果的重要性大大增加。为了避免矛盾,本单位的评审组织者往往将可能达到送审条件的都往学校以及校外送审,在这种情况下,申报者更可能想方设法打探拜托评审专家。为了尽可能规避请托现象,可资参考借鉴的办法是类似于有的国家级人才的通讯评议,增加同行评价人数,将评审材料送给国内外15位专家评审。部分C9大学在评审长聘教职的同行评议中,也借鉴此办法。由于申报材料和代表作送审人数较多,这样申报者就很难去请托。增加同行评价专家的人数,尤其是包括境外专家,虽然工作量较大,成本也较高,但更能保证评审客观公正。

二是采用匿名评审。在中国这样的人情社会,匿名评审可以在形式上让评审者不必考虑人情面子,或至少减轻客观评价的心理压力。有人可能会觉得对论著实行匿名评审给人不够尊重评审专家的感觉,似乎专家知道作者身份便不会客观公正评审,这是对专家的不信任,何况真正的同行一般都了解本門学科的学术动态,对参评的代表作可以基本上判断作者是谁,只要将论著题目到百度或期刊网上搜索即可确定作者是何许人。那么,匿名评审是否掩耳盗铃多此一举?其实,匿名评审并非对评审专家的不信任,而是便于专家不受人情关系的羁绊,作出客观理性的判断。虽然同行评审专家很容易在百度或知网上搜索出送审代表作的作者,但采用匿名评审至少有一点好处:评审者看到不够条件的代表作,可以装作不知道被评者是何许人,即便写出不肯定的评价意见,也不会轻易得罪人,因此更便于公正客观地写出评审意见。当然,如果是很优秀或特别知名的代表作,专家通常都会给予肯定的评价,这种情况是否匿名都不影响评审专家客观评价。

三是建立送审平台。以往各高校博士硕士学位论文都是由本单位联系专家评审,本单位又往往由论文指导教师提议比较熟悉或关系较好的专家来送审,因此论文送审通过率自然很高,而且获得优秀评价的比例也相当高。但自从许多高校将博士硕士学位论文委托教育部学位论文送审平台评审之后,研究生或导师基本上无法找到评审专家,这样不仅送审论文通过率和优秀率大为降低,而且可以通过筛选淘汰掉水平较差的学位论文,学位论文的质量因此得到基本保障。如果借鉴这种做法,在职称评审中也建立代表作送审平台,便可以排除人际关系的困扰。当然,各类高等学校层次和特色不同,不能用一个标准来要求各级各类高校教师,但只要设计出不同类型和层次高校的同行专家库,便可以解决这个问题。在全球大部分国家行得通的同行评议制度,在中国也可以从高水平研究型大学开始试点探索、逐步推广。假以时日,相信一定能够建立起客观公正且行之有效的同行评议制度。

(四)解脱发表论文排名的诱导

当前各种排行榜和学科发文量排名,诱导高校和学科进行发表论文的“锦标赛”,并将压力传导给教师和研究生。我们强调破除“唯论文”,就应当让高校和学科解脱论文发表排名的诱导。教育部学位与研究生教育发展中心主持的第五轮一级学科评估已经有所改革,包括评审长江学者和其他高层次人才,已开始重视代表作而不是比拼发表论文的数量。不过,要真正减轻高校比拼论文的压力,还应停止发布“全国高校某年C刊发文数量排行榜”之类的排名。学校只有不走“应榜办学”的道路,才不会将发表论文的压力分解到学科和教师,教师才不会陷入“唯论文”的窘境。当然,这里说的是不要只比拼发表论文的数量,而对于高水平高质量的论文,永远都是高校和教师追求的目标。

此外,还有一个对破解“唯论文”相当重要且可能有效的举措,就是降低对师生发表SCI、SSCI或CSSCI论文的篇数要求,进而弱化高校评价中论文的重要性和刚性要求,改变大学师生对论文的过度追求和顶礼膜拜。教育部规定“不得将在学术期刊上发表论文作为学位授予的唯一标准”,这条规定很重要,可以减轻研究生尤其是博士生的压力。考虑到现在发表C刊论文的竞争远比过去激烈、难度更大,高校即使规定博士生必须发表C刊论文才能获得博士学位,也应减少要求发表的篇数。

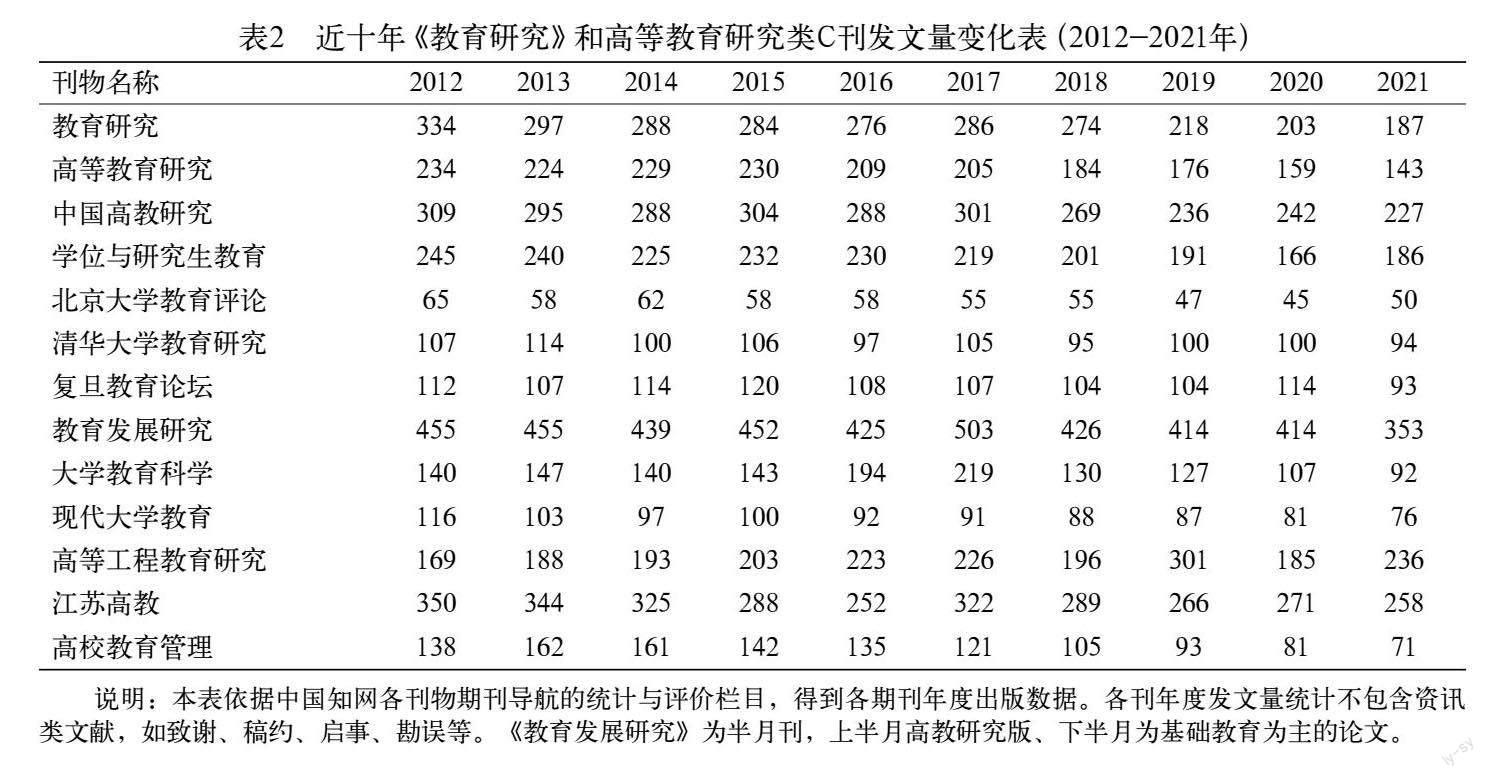

现在核心刊物之间尤其是C刊之间竞争激烈。以我们比较熟悉的教育学科为例。为提高影响因子,近年来许多教育学C刊尤其是高等教育研究类C刊都减少了发文量,增加了单篇论文篇幅和分量,当然多数C刊发表论文的质量和水平也有了明显提升。但由于教育学C刊发文总量逐步下降,而教育学从业人员却逐年增加,教育学界的教师和研究生在C刊发文的难度越来越大,竞争日趋激烈,“内卷”日益严重。比较考察近十年《教育研究》和高等教育研究类C刊发文量变化情况(见表2)可知,除《高等工程教育研究》以外,近10年来《教育研究》和高等教育研究类C刊的发文量普遍逐渐减少,且趋势相当明显。时任《高等教育研究》副主编张应强认为,学术期刊自身也卷入了影响因子的巨大漩涡中不能自已。面对社会上普遍流行的影响因子崇拜以及形形色色的期刊评价,不少学术期刊在办刊过程中被影响因子所裹挟。因此,学术期刊在治理“唯论文”和改革学术评价制度方面,既是治理的对象,又是治理的主体[20]。

然而,在以影响因子评价和遴选C刊的办法难以改变的情况下,学术期刊尤其是高教研究类C刊也很难改变控制发文量的办法和趋势。因此,根据现实情况,各高校有必要减少对师生尤其是博士生发表C刊论文的数量要求。多数高校规定博士生必须发表SCI/SSCI或CSSCI论文的初衷主要是为了提高本校发表的相应级别的论文数。其实,实行此制度并不能成倍增加本校在核心刊物的论文发表数量,因为相当多的论文只是将原来博士生导师或博士生独立署名发表的论文,变成了由导师与弟子两人署名发表罢了。因此,减少要求博士生毕业发表C刊论文的数量,并不一定会大幅减少本校发表C刊论文的总量。

至于研究生学位论文的文献综述中忽略著作的“唯论文”现象,虽然并非严格意义上的“唯论文”,但出现这种现象的原因也与“唯论文”评价有关。如果教育评价能真正破除“唯论文”的顽瘴痼疾,学位论文综述中只重论文忽视著作的现象自然会更少。当然,只要高校教师在指导研究生时有意识地强调文献综述中不能只看论文而忽视其他形式的成果,那么这种“唯论文”现象是比较容易克服的。

总之,“唯论文”现象广泛蔓延,人们的“唯论文”意识和惯习已经根深蒂固,破除“唯论文”的顽瘴痼疾任重道远。当然,凡事过犹不及。破除“唯论文”是要改变将论文作为评价大学师生的唯一衡量标准,而不是不要论文,那么就必须在“唯”与“不唯”之间找到平衡点,在“数论文”与“评质量”之间寻找结合点。中国现在发表的论文数在全球已经排第一位,但大量的是水平一般的论文,当前真正需要增加的是高水平论文和研究成果,而不是凑数的论文。只有破除“唯论文”,中国才可能改变追求论文数量的状况,真正做到以质量取胜,进而为推进中国由“论文生产大国”跃升为“高等教育强国”作出应有贡献。

参考文献

[1] 索传军.论学术评价的价值尺度——兼谈“唯论文”问题的根源[J].中国社会科学评价,2021(01):122-131.

[2] 孟含琪,金津秀,王瑩.“唯论文”难倒“英雄汉”:教师不会讲课,医生不会手术[EB/OL].(2020-12-18)[2022-06-15].http://news.cyol.com/app/2020-12/18/content_18889268.htm.

[3] 张烁,王晔.习近平在全国教育大会上强调 坚持中国特色社会主义教育发展道路 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人[N].光明日报,2018-09-11(001).

[4] 刘海峰,韦骅峰.招生考试改革的鉴古知今——“唯分数”与“唯升学”问题的历史探究[J].教育研究,2021(05):86-100.

[5] 夏志宏.从引入到改革,SCI指标如何影响中国科研评价[EB/OL].(2022-06-05)[2022-08-06].https://news.nju.edu.cn/mtcz/20220605/i109137.html.

[6] 教育部.教育部印发《关于破除高校哲学社会科学研究评价中“唯论文”不良导向的若干意见》的通知[EB/OL].(2020-12-07)[2022-06-08].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A13/moe_2557/s3103/202012/t20201215_505588.html.

[7] 王洪才.高等教育评价破“五唯”:难点·痛点·突破点[J].重庆大学学报(社会科学版),2021(03):44-53.

[8] 吴文成.学术评价不宜过度依赖专家评议[J].民主,2020(11):25-26.

[9] 苏金燕.正确发挥同行评价的作用[J].行政管理改革,2020(07):53-54.

[10] 黄光国.人情与面子:中国人的权力游戏[A].张文达,高质慧.台湾学者论中国文化[C].哈尔滨:黑龙江教育出版社,1989:173-195.

[11] 操太圣.规范与理性的失去:高校教师代表作同行评议制度的迷与思[J].大学教育科学,2022(02):83-90.

[12] 刘海峰.大学排行榜时代的“两校互竞现象”[J].现代大学教育,2009(06):16-21,81.

[13] [美]唐纳德·肯尼迪.学术责任[M].阎凤桥,等译.北京:新华出版社,2002:230.

[14] [英]温·格兰特,菲利帕·谢林顿.规划你的学术生涯[M].寇文红,译.大连:东北财经大学出版社,2010:117.

[15] 陈燕,韩菲.代表作评价制度:制约因素与对策分析[J].中国高教研究,2020(12):35-41.

[16] Benos D J,Bashari E,Chaves J M,etal.nos (ed.),The Ups and Downs of Peer Review[J].Advances in Physiology Education,2007(02):145-152.

[17] 沈红,等.大学教师评价的效能[M].北京:中国社会科学出版社,2018:261-264.

[18] 肖妍.国际上同行评议典型做法及对我国的启示[J].数字图书馆论坛,2022(01):68-72.

[19] 蒋凯.教育学术共同体建设中的同行评议制度[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2012(02):150-157.

[20] 张应强.人文社会科学学术评价及其治理——基于对“唯论文”及其治理的思考[J].西北工业大学学报(社会科学版),2019(04):24-34,117.

Abstract: The current phenomenon of only-papers not only exists in the promotion and evaluation of university teachers but also widely spreads to all aspects of higher education. The emergence of the only-papers phenomenon has its objective factors and certainty and is quite complex. Its formation is mainly due to the papers' comparability characteristics, the ranking list's incentive to emphasize the papers, and the induction of ranking the number of published papers. The solution to the persistent problem of only-papers will encounter the dilemma of peer review and fairness, diversity and simplicity, administrative power and ranking freedom. The primary way to crack or alleviate the problem of only-papers is to implement a representative work system and adopt a peer evaluation system. At the same time, measures such as increasing the evaluation peers, using anonymous evaluations, and establishing review platforms need to be adopted to ensure objective evaluation, Furthermore, we should reduce the requirement of numbers for teachers and students to publish papers in CSSCI-indexed journals. Only by eliminating the concept of only-papers can it change the interest of the Chinese academic community from paper quantity to paper quality, thus elevating China from a paper-producing country to a higher education powerhouse.

Key words: only-paper; break the five-only; teacher evaluation; representative work system; peer evaluation

(責任编辑 李震声)