毛泽东著作中的“国名”与新中国国名的协商确定

2023-06-19刘建湘钟月梅

刘建湘 钟月梅

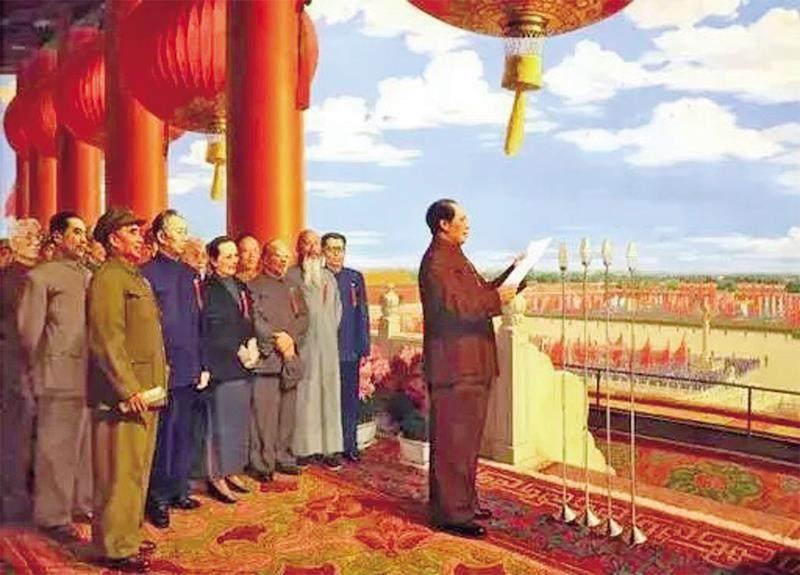

《开国大典》油画

1947年下半年,人民解放战争转入战略进攻阶段。革命形势的发展,使毛泽东和中国共产党人考虑建立一个真正属于人民的新中国的规划开始提上议事日程。毛泽东在设想和规划建立新中国的过程中,其著作中多次使用“中华人民民主共和国”和“中华人民共和国”作为国名。受毛泽东著作的影响,在共同纲领和政府组织法起草过程中最初使用的是“中华人民民主共和国”的名称。新政协筹备会召开后,在起草政府组织法的过程中,代表们对国家名称问题产生了争议。经过反复协商讨论,最终确定以“中华人民共和国”作为新中国的国名。新中国国名的讨论协商,是中国共产党领导中国人民协商民主建国的一个光辉典范。

毛泽东著作中“中华人民民主共和国”的提法

中国共产党对国家名称的使用有一个探索过程。土地革命战争时期和全国性抗日战争前期,中国共产党曾使用“中华苏维埃共和国”“工农共和国”“人民共和国”“民主共和国”等名称。1940年,毛泽东在《新民主主义论》中提出了“中华民主共和国”的名称。随着人民革命战争的胜利,建立一个什么样的新中国、怎样建立新中国,逐渐成为以毛泽东为代表的中国共产党人思考和筹划的重大而迫切的问题。关于新中国的名称,毛泽东在《在晋绥干部会议上的讲话》《复各民主党派与民主人士电》《将革命进行到底》《目前形势和党在一九四九年的任务》《在新政治协商会议筹备会上的讲话》等著作中都将“中华人民民主共和国”作为国名。

1949年9月21日下午7時,新政协筹备会主任、中共中央主席毛泽东宣布大会开幕并致开幕词

1948年4月1日,在晋绥解放区兴县蔡家崖召开的中共中央晋绥分局干部会议上,毛泽东作了《在晋绥干部会议上的讲话》。这个讲话最早于1948年5月6日发表在《晋察冀日报》上。讲话中提到:“由这个人民大众所建立的国家及政府,就是中华人民民主共和国及代表各民主阶级联合专政的民主联合政府。”这一讲话也以单行本形式于1948年5月初由太岳新华书店出版发行,并于1948年5月10日在《人民日报》上全文刊登。日本竹内实监修、1983年出版的《毛泽东集》第10卷收录了这一讲话。这些版本中关于国家名称的表述都是“中华人民民主共和国”。

然而,这篇讲话中关于“中华人民民主共和国”的提法,在1964年人民出版社出版的单行本,1960年和1991年人民出版社出版的《毛泽东选集》第4卷,2011年人民出版社出版的《毛泽东思想年编:1921~1975》,都被改成了“中华人民共和国”。

为回应各民主党派、无党派民主人士对于“五一”口号的积极响应与拥护,1948年8月1日,毛泽东发出了复香港各民主党派与民主人士的电文。这一复电刊登在1948年8月6日《人民日报》第1版上。电文说:“现在革命形势日益开展,一切民主力量亟宜加强团结,共同奋斗,以期早日消灭中国反动势力,制止美帝国主义的侵略,建立独立、自由、富强和统一的中华人民民主共和国。”这则电文收录在1996年人民出版社出版的《毛泽东文集》第5卷中,保留的国名是“中华人民民主共和国”。然而,这一电文在由中央文献出版社1993年出版的《毛泽东年谱(1893—1949)》下卷中,记录的是“中华人民共和国”的国名。

1948年12月30日,毛泽东为新华社写的1949年新年献词《将革命进行到底》,发表在1949年1月1日《人民日报》第1版上。文章写道:“一九四九年将要召集没有反动分子参加的以完成人民革命任务为目标的政治协商会议,宣告中华人民民主共和国的成立,并组成共和国的中央政府。”

但是,在1960年9月人民出版社出版的单行本,1960年和1991年人民出版社出版的《毛泽东选集》第4卷,《将革命进行到底》中的国名都被改成了“中华人民共和国”。

1949年1月8日,中共中央通过了毛泽东起草的《目前形势和党在一九四九年的任务》决议。决议提出:“一九四九年必须召集没有反动派代表参加的以完成中国人民革命任务为目标的各民主党派各人民团体的政治协商会议,宣告中华人民民主共和国的成立,组成共和国的中央政府,并通过共同纲领。”1996年人民出版社出版的《毛泽东文集》第5卷收录了这篇决议。1993年和2013年中央文献出版社出版的《毛泽东年谱(1893—1949)》下卷的记载,用的都是“中华人民民主共和国”国名。

不过,中央档案馆编、中共中央党校出版社1987年出版的《中共中央文件选集》第14册(1948—1949)收入这一决议时,将“中华人民民主共和国”改成了“中华人民共和国”。

1949年6月15日,新政治协商会议筹备会正式开幕,毛泽东在开幕会上的致辞中三次使用了“中华人民民主共和国”的提法。1949年6月20日,《人民日报》全文刊发这篇致辞。毛泽东提到:“必须召集……政治协商会议,宣告中华人民民主共和国的成立”,并指出“中国人民将……建设起一个崭新的强盛的名副其实的中华人民民主共和国”。致辞最后喊了3个口号,其中一个是:“中华人民民主共和国万岁!”

但是,在1960年和1991年人民出版社出版的《毛泽东选集》第4卷,这一讲话中“中华人民民主共和国”的提法被改成了“中华人民共和国”。

毛泽东著作中“中华人民共和国”的提法

新中国成立前,毛泽东的著作中不仅使用过“中华人民民主共和国”的提法,还使用过“中华人民共和国”的提法。根据现有的档案资料,在《关于目前党的政策中的几个重要问题》《中国的社会经济形态、阶级关系和人民民主革命》《在晋绥干部会议上的讲话》《中共中央关于九月会议的通知》《给阿合买提江的电报》《中国人民政治协商会议第一次全体会议开幕词》等著作中,毛泽东都以“中华人民共和国”作为国家名称。

1948年1月18日,毛泽东在起草的党内指示《关于目前党的政策中的几个重要问题》中,把新中国定名为“中华人民共和国”。该指示三次出现“中华人民共和国”的名称。文中提出要由“人民大众组成自己的国家(中华人民共和国)并建立代表国家的政府(中华人民共和国的中央政府)”,“中华人民共和国的权力机关是各级人民代表大会及其选出的各级政府”。

1960年人民出版社原文刊印出版的单行本,1960年和1991年人民出版社出版的《毛泽东选集》第4卷,在收录这一指示时记录的都是“中华人民共和国”。

1948年2月15日完稿的《中共中央关于土地改革中各社会阶级的划分及其待遇的规定(草案)》中,也提出“建立中华人民共和国”。这一草案的第一章“中国的社会经济形态”和第二章“中国目前的阶级关系和人民民主革命”是毛泽东写的。毛泽东指出:“无产阶级、农民及其他劳动人民的任务,是联合自由资产阶级,以人民民主革命的方法推翻帝国主义、封建主义和官僚资本主义的剥削和压迫,建立中华人民共和国。”“中华人民共和国的国家政权中,应当允许自由资产阶级及其政治团体派遣他们的代表参加工作。”这一文稿收录在1996年人民出版社出版的《毛泽东文集》第5卷中,是根据中央档案馆保存的原件刊印的。1993年和2013年中央文献出版社出版的《毛泽东年谱(1893—1949)》下卷关于这一文稿用的都是“中华人民共和国”的表述。

在《在晋绥干部会议上的讲话》中,毛泽东不仅使用了“中华人民民主共和国”的提法,还同时使用了“中华人民共和国”的提法。1948年5月6日发表在《晋察冀日报》上的这篇讲话中提到:“在土地改革和整党的伟大的群众斗争中,教育了和产生了成万的积极分子和工作干部。他们是联系群众的,他们是中华人民共和国的极可宝贵的财富。”1948年5月初太岳新华书店发行的单行本,《人民日报》1948年5月10日刊登的讲话全文,1964年人民出版社发行的单行本,1960年和1991年人民出版社出版的《毛泽东选集》第4卷,也记录了“中华人民共和国”的提法。

1948年10月10日,毛泽东在为中共中央起草的《中共中央关于九月会议的通知》中写道:“现在,我们正在组织国民党区域的这些党派和团体的代表人物来解放区,准备在一九四九年召集中国一切民主党派、人民团体和无党派民主人士的代表们开会,成立中华人民共和国临时中央政府。”该通知收录在1960年和1991年人民出版社出版的《毛泽东选集》第4卷中,用的是“中华人民共和国”的提法。

1949年8月18日,毛泽东以新政治协商会议筹备会主任的名义给新疆伊犁特别区人民政府阿合买提江发电报,请派代表前来参加全国人民政治协商会议。电报中说:“此届全体会议除制定全国人民政治协商会议组织法、选举自己的全国委员会外,并须制定中华人民共和国中央人民政府组织法,选举中央人民政府委员会。”这封电报收录在《毛泽东文集》第5卷中。这是1949年8月中旬经过反复协商讨论后将国名确定为“中华人民共和国”的一个有力证明。

1949年9月21日,中国人民政治协商会议第一届全体会议开幕。毛泽东在开幕词中指出:“中国人民政治协商会议在自己的议程中将要制定中国人民政治协商会议的组织法,制定中华人民共和国中央人民政府的组织法……选举中华人民共和国中央人民政府委员会,制定中华人民共和國的国旗和国徽,决定中华人民共和国国都的所在地以及采取和世界大多数国家一样的年号。”毛泽东最后高呼的口号是“庆贺中华人民共和国的成立!”开幕词发表在1949年9月22日《人民日报》第1版上。1996年出版的《毛泽东文集》第5卷,1993年出版的《毛泽东年谱(1893—1949)》下卷,记录的都是“中华人民共和国”的提法。

从1949年6月15日新政协筹备会开幕会上毛泽东致辞中的“中华人民民主共和国”,到9月21日中国人民政治协商会议第一届全体会议上毛泽东开幕词中的“中华人民共和国”,新中国国名最终得以确定。

“中华人民民主共和国”曾成为新中国国名的主流表达

1948年,中国共产党发布“五一”口号后,毛泽东在其著作中多次以“中华人民民主共和国”作为新中国的名称。至1949年6月新政协筹备会召开,“中华人民民主共和国”一度成为新中国国名的主流表达。

1948年7月29日,中共中央向全国第六次劳动大会的祝词中提出“建立独立自由强盛和统一的中华人民民主共和国”。8月,陈云在全国第六次劳动大会上的报告中两次使用了“中华人民民主共和国”的表述。随后,解放区代表在劳动大会的讨论发言中提出“建设新民主主义的中华人民民主共和国”。此后,1949年1月27日中共中央庆祝平津解放的口号、3月5日通过的《中国学生运动的当前任务》、4月1日通过的《中国妇女运动当前任务的决议》、4月17日通过的《中国新民主主义青年团工作纲领》、中国民主同盟暨中国人民救国会发表的“五一”劳动节献辞、平壤华侨召开的祝捷大会等,都使用了“中华人民民主共和国”的名称。

1948年起草的共同纲领的第一、二稿中,最初的名字叫《中国人民民主革命纲领草稿》,使用的国名是“中华人民民主共和国”。11月25日达成的《关于召开新的政治协商会议诸问题的协议》,商定新政协应讨论的重要问题之一为“如何建立中华人民民主共和国临时中央政府问题”。1949年2月27日,周恩来对《中国人民民主革命纲领草稿》第二稿做文字修改,把它同《关于召开新的政治协商会议诸问题的协议》《中华人民民主共和国政府组织大纲草案》等四部文件一起编印成册,名为《新的政治协商会议有关文件》。这时,新政协会议有关文件用的都是“中华人民民主共和国”的名称。

在1949年6月15日新政协筹备会第一次全体会议上的讲话中,毛泽东、李济深、沈钧儒、陈叔通、陈嘉庚用的都是“中华人民民主共和国”的表述。筹备会工作小组起草的三大文件的初稿中,也都沿用了“中华人民民主共和国”这一名称。6月16日新政协筹备会第一次全体会议通过的《新政治协商会议筹备会组织条例》第三条规定,新政协筹备会中心任务之一是“提出建立中华人民民主共和国政府之方案”。6月20日,《人民日报》报道新政协筹备会常委会需完成的第四项任务是“拟定中华人民民主共和国政府方案”。6月21日,《人民日报》公布新政治协商会议筹备会各小组名单,规定“第四小组(起草中华人民民主共和国政府方案)”。同日,上海《商报》以“向中华人民民主共和国前进”的醒目标题报道了新政协筹备会的成立和首届会议的经过。6月22日,天津《进步日报》社论说:一个崭新的统一的中华人民民主共和国,足音跫然,走到全国人民的面前,全世界都看见了。7月1日,中共中央发布纪念抗日战争十二周年口号,第29个口号是“中华人民民主共和国万岁!”7月,相继在《人民日报》上刊登的各方祝贺中共二十八周年诞辰的电文、郭沫若在北平“七一”纪念大会上的颂词;8月,各民主党派暨民主人士“八一”电贺中共中央、各民主党派及无党派民主人士愤怒谴责英帝暴行等文件和讲话,使用的都是“中华人民民主共和国”这一名称。

1949年9月21日中国人民政治协商会议第一届全体会议召开后,新中国国名已经正式确定为“中华人民共和国”,但国内外仍有“中华人民民主共和国”的提法。9月23日,《人民日报》关于资本家欢庆工业前途的报道提到“我们中华人民民主共和国诞生了”。9月24日和30日,《人民日报》刊登的国际妇联主席戈登致毛主席的贺电和丹麦共产党致中国共产党及中国人民的贺电用的都是“中华人民民主共和国”的名称。

关于新中国国名的不同意见及协商过程

新中国成立前夕,毛泽东在一些著作和党内文件中交替使用“中华人民民主共和国”和“中华人民共和国”作为国名。1949年6月15日新政协筹备会召开,“中华人民民主共和国”的国名被写入筹备会的各项文件中。但随后出席新政协筹备会的一些代表,对“中华人民民主共和国”这个名称提出了不同意见。

第一种,主张用“中华人民民主共和国”作为国名。主要理由是:这个国名既以毛泽东的新民主主义理论为依据,此前又为共产党宣传动员以及很多人写文章或做演讲所使用,已具备了一定的群众认知基础。

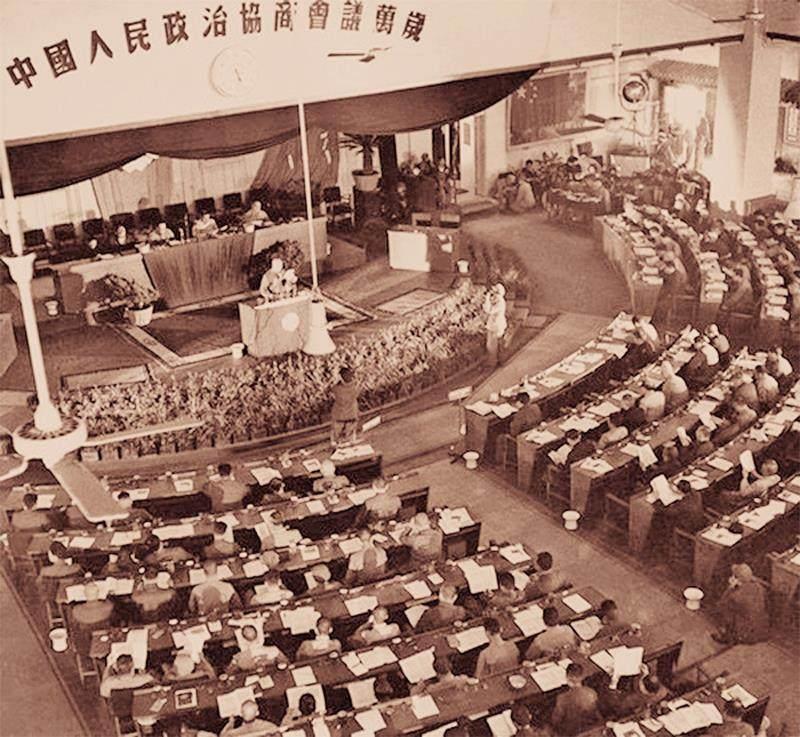

1949年9月21日至30日,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平召开。图为会议现场

第二种,提出用“中华人民民主国”作为新中国的国名。这是黄炎培、张志让提出来的,也是较早对“中华人民民主共和国”这个名称提出异议的一种意见。黄炎培、张志让专门给新政协筹备会写了一个《提议国名定为“中华人民民主国”简称“中华民国”或“中华民主国”》的条陈。条陈提出:我国国名似可将原拟的“中华人民民主共和国”改为“中华人民民主国”,简称“中华民国”或“中华民主国”。将来进入社会主义阶段时,即可改称“中华社会主义民主国”。他们提出了四个理由。第一,“民主”“共和”两字并无兼列必要:按我国现代所用“共和国”一名词,似纯系翻译西文republic(列坡勃立克)一词,与“共和”两字在我国经典上之原意并无关系。西文“列坡勃立克”一词当初并非不可译为“民主国”。盖西文“德谟克拉西”(democracy)与“列坡勃立克”(republic)两词含义原无根本区别,不过前者系指民主的政治体制,而后者系指民主的国家,而在西文中向未有以“德谟克拉西”为字根而用以指国家之词,而“列坡勃立克”即所谓“共和国”,则系一现存名词。第二,罗马尼亚、捷克斯洛伐克、苏联等国家的国名,其中的“共和”皆可译为“民主”,可见“民主”“共和”并无兼列必要。第三,“中华人民民主共和国”名称过长,“共和”既无必要,如上所述,自以节省为便。第四,至于简称“中华民国”,虽名称较旧,“中华民主国”名称较新,然“中华民国”四字最为简短方便,恐终不能废弃。黄炎培、張志让的意见引起筹备会常委会的重视。秘书长李维汉6月19日批示“抄送主任、副主任委员与各组长”。

第三种,提出用“中华人民共和国”作为新中国的国名。这个意见是清华大学教授张奚若在6月23日起草提纲委员会召开的第一次会议上提出来的。张奚若认为,“中华人民民主共和国”的国名可以去掉“民主”二字,简化为“中华人民共和国”。他说:“有几位老先生嫌中华人民民主共和国的名字太长,他们说应该去掉‘民主二字,我看叫中华人民共和国好。有人民就可以不要‘民主二字,焉有人民而不民主哉?且民主一词democracy来自希腊字,原意与人民相同。去掉‘民主二字从下面的解释也是很容易明白的:是共和而非专制,是民主而非君主,是人民而非布尔乔亚的国家。”

第四种,是希望延续“中华民国”为新中国的国名。提出这种意见的人认为“中华民国”由孙中山创立,这个名称使用时间长,在国内有广泛的民众基础,作为一战和二战的战胜国,在国际也有一定的影响。他们还从简化的角度说,9个字还能简化到4个字。

为慎重起见,6月23日起草提纲委员会第一次会议将“中华人民民主共和国、中华人民共和国、中华人民民主国(皆简称:中华民国)”,并列提出来,供代表们讨论。7月8日,第四小组召开第二次全体会议,会上逐一讨论了国家名称、国家属性等近10个问题。其中,关于新国家叫什么名称的问题,既是头一个也是争议比较大的问题。经过讨论,第四小组第二次全体会议同意国家名称为“中华人民民主共和国”,并推举董必武、张奚若等5人组成政府组织法草案起草委员会。同时,第四小组针对大家的意见,把关于国名的意见归纳为三种名称,留待政府组织法草案起草委员会斟酌。由董必武等5人组成的起草委员会,先后在7月9日、29日及8月17日开会三次,继续讨论国名、国家属性等问题,并听取专家钱端升、邓初民、王之相等的意见,拟出《中央人民政府组织法》草案初稿,将“中华人民民主共和国”国名中的“民主”二字去掉,改成“中华人民共和国”。8月17日,第四小组举行第三次全体会议,讨论通过了《中央人民政府组织法》草案初稿,并把它提交新政协筹备会常委会,国名正式定为“中华人民共和国”。从这次会议以后,各项草拟中的文件,均改用“中华人民共和国”的名称。

8月26至27日,新政协筹备会常委会举行第四次会议,听取和讨论董必武代表第四小组所作的关于《中华人民共和国中央人民政府组织法(草案)》起草情况的报告。9月17日,新政协筹备会第二次全体会议决议基本通过常委会所提出的《中华人民共和国中央人民政府组织法(草案)》等三大文件,并授权常委会将三个草案提交中国人民政治协商会议第一届全体会议审议。9月21日,毛泽东、刘少奇、黄炎培等在政协第一届全体会议上的讲话中都使用了“中华人民共和国”的国家名称。9月23日至27日各单位代表的发言,27日大会通过的政协组织法、政府组织法和通过的国都、纪年、国歌、国旗四个决议案,29日通过的共同纲领,30日通过的《中国人民政治协商会议第一届全体会议宣言》以及朱德的闭幕词,都使用的是“中华人民共和国”的国号。10月1日开国大典上,中央人民政府主席毛泽东庄严宣布“中华人民共和国中央人民政府成立了”,并宣读了《中华人民共和国中央人民政府公告》。

国名“中华人民共和国”的最终确定

关于国名改变的具体时间,根据现有的文献资料推断,应该是1949年6月19日前后就已经对“中华人民民主共和国”这个国名提出异议,而不是有的著作中所说的“7月8日是最早对这个国名提出异议的时间”。确定把“中华人民民主共和国”改为“中华人民共和国”的时间,则可以肯定的是8月中旬。据薄一波回忆,1949年8月14日,中央政治局会议决定国号定为“中华人民共和国”。8月17日拟出的《中央人民政府组织法》草案初稿中去掉“民主”二字,确定国名为“中华人民共和国”。8月18日,毛泽东邀请新疆代表参加新政协,在给阿合买提江的电文中使用的是“中华人民共和国”。8月22日,周恩来起草完成的送给毛泽东审阅的《新民主主义的共同纲领》中没有用“中华人民民主共和国”,而是从一开始就用了“中华人民共和国”。

为什么放弃“中华人民民主共和国”的名称,而将国名确定为“中华人民共和国”呢?

首先,国名关乎国体,国名应当符合国家性质。从国名与国家性质关系考虑,用“中华人民共和国”更恰当。周恩来和董必武对此作了说明和解释。1949年9月7日,周恩来在《关于人民政协的几个问题》的报告中解释了国名变更的理由。他说:“在中央人民政府组织法的草案上去掉了中华人民民主共和国的‘民主二字,去掉的原因是感觉到‘民主与‘共和有共同的意义,无须重复,作为国家还是用‘共和二字比较好。辛亥革命以后,中国的国名是‘中华民国,有共和的意思,但并不完全,可以作双关的解释,而且令人费解。现在我们应该把旧民主主义和新民主主义区别开来。因为在辛亥革命时期,俄国十月革命尚未成功,那时只能是旧民主主义的。在那以后由不完备的旧民主主义进步到完备的新民主主义。今天,为了国家的名称合乎国家的本质,所以我们的国名应该是中华人民共和国。我们的国家是属于四个民主阶级的人民民主专政,反动的封建阶级、官僚资产阶级的分子不能列入人民的范围。等到他们彻底悔悟和改造后才能取得人民的资格。中国的少数民族也应该包括在中华人民共和国之内,承认他们的自治权。因此,我们认为中华人民共和国这个国名是很恰当的。”

9月22日,董必武作《关于草拟中华人民共和国中央人民政府组织法的经过及其基本内容的报告》,首先介绍了“中华人民民主共和国”“中华人民民主国”“中华人民共和国”三种国家名称的意见,指出最后采用“中华人民共和国”作为国家名称,是因为“共和国说明了我们的国体,‘人民二字在今天新民主主义的中国是指工人、农民、小资产阶级和民族资产阶级及爱国民主分子,它有确定的解释,已经把人民民主专政的意思表达了出来,不必再把‘民主二字重复一次了”。这个说明,为政协全体会议所接受。

其次,“中华人民共和国”的国名在毛泽东的著作、中共中央文件和当时的舆论宣传中都使用过,有一定群众基础。虽然自1948年“五一”口号发布至1949年新政协筹备会召开期间,主要使用的是“中华人民民主共和国”这一名称,但也有“中华人民共和国”的提法。1949年3月15日,新华社时评写道:“建立一个独立的统一的人民民主的新中国,即中华人民共和国。”4月,华北新青团代表大会致电毛泽东和朱德时提到“为建立新民主主义的华北和中华人民共和国”加紧学习。5月,旧金山华侨团体电贺南京等城解放时,表示支持建立以新民主主义为基础的中华人民共和国。6月,中国人民救国会代表沈志远说“各个不同民主阶级、不同党派、不同信仰、不同民族的人民代表聚集在一起,来筹备决定建立中华人民共和国的基本方针”。8月,中国政法大学提到新学期计划教学内容包括“中华人民共和国的法律知识与司法经验”。

1949年9月22日,筹备会第四小组组长董必武在中国人民政治协商会议第一届全体会议上作《关于草拟中华人民共和国中央人民政府组织法的经过及其基本内容的报告》

最后,中国共产党领导人民协商建国,坚持事前协商和反复讨论,鼓励提出不同意见,集思广益,化不同意见为一致意见。一些民主人士和新政协代表从民主和共和的关系认为“中华人民共和国”更恰当。这是新中国国名确定为“中华人民共和国”的关键因素。

关于国名简称的协商讨论

“中华人民共和国”作为新中国的国名在经过广泛协商后被确定,但引起激烈争论的,还有国名的简称问题,即是否保留“中华民国”作为国名简称。

据胡乔木回忆,最初起草的《中华人民民主共和国政府组织大纲草案》中写有“中华人民民主共和国简称中华民国”。筹备会召开后,该大纲草案改称《中华人民共和国中央人民政府组织法草案》,简称仍旧保留。据时任政协第一届全体会议工作人员的方荣欣回忆,民革的陈邵先提出:中华人民共和国之后,应加括号简称中华民国。此外,1949年6月23日,在新政协筹备会第四小组起草提纲委员会第一次会议上,针对“国家名称”这一讨论要点,林砺儒认为国家名称有必要把国家性质彰显出来,使用任何国名,都简称“中华民国”。主张使用这一名称作为国号的声音不多,但却引起了非常激烈的争论。

9月21日政协第一届全体会议开幕后,马叙伦、陈叔通等代表递交了一份提案,提议统一国名为中华人民共和國,取消“简称中华民国”的字样,另由政府以法令规定之。提案认为:这次新政协筹备会所通过的国名——中华人民共和国,确能代表中国革命伟大胜利后实行新民主主义的国家及人民。这一个中国历史上划时代的大变革,必须把旧民主时代遗留下来的、本质上不同的,并且为汉奸、卖国贼用过的在中国人民中间已没有一点好感的“中华民国”四个字,毫无留恋地予以取消。

围绕这个提案,代表们展开了热烈的讨论,在分组讨论中发表了各种意见。一些代表主张,不仅在政府组织法中应注明“简称中华民国”,而且要把简称写入共同纲领,因为共同纲领要具有照顾统一战线中各个组织的意义,应该沿用习惯了的称呼。更多的代表认为,不应简称“中华民国”,因为“中华民国”并不是一个简称,而是代表旧中国统治的一切,反动派标榜“中华民国”,而人民对它已发生反感。人民的新中国是新民主主义的,不能与之混同,如果要用简称,就简称“中国”。还有的代表主张,既不应简称“中华民国”,也不必在纲领条文中注明简称“中国”,因“中国”是习惯用法,不是简称。

确定新中国国名是一件严肃而神圣的事情。政协会议特别注意听取当年追随孙中山为建立中华民国而奋斗的老前辈们的意见。为此,9月26日,周恩来和林伯渠联名邀请了二三十位年逾七旬的、辛亥革命以来富有影响的代表人物,在东交民巷六国饭店举行午宴,并在请柬上注明商谈重要问题,务请出席。

午宴开始后,周恩来开宗明义地说:各位在讨论三大文件时,都看见共同纲领中的国号中华人民共和国之下有一个简称中华民国的括弧。关于这个简称,有的说好,有的说不必要。新政协筹备会主席团常委会特地叫我来请教老前辈,今天的会就是专门听取长者的发言。

在讨论中,民建代表黄炎培最先发言:“中国老百姓教育落后,感情上习惯用中华民国,一旦改掉,会引起不必要的反感。留个简称是非常有必要的。政协三年一届,三年之后,我们再来除掉,并无不可。”何香凝也认为最好能照旧用“中华民国”,因为这是孙中山革命的成果,也是许多烈士用鲜血换来的。但晚清进士周致祥、美洲侨领司徒美堂、马寅初、沈钧儒等16人发言主张不用“中华民国”作简称。周恩来最后总结说:“我要把这些意见综合送主席团常委会参考,并由常委会作出最后决定。”

9月27日,政协第一届全体会议继续开会,会上代表们针对国名进行讨论时,周恩来、毛泽东倾向于保留简称“中华民国”。周恩来的看法是,“中华民国”已经用了38年,在绝大多数中国人中已形成习惯。且此前的中国,不是“中华民国”这个国名有问题,而是领导这个国家的蒋介石集团有问题。但是,与会绝大多数代表,尤其是来自民主党派和无党派民主人士的代表不赞成用“中华民国”作国名,也不赞成用“中华民国”作简称,毛泽东、周恩来也不好坚持自己的意见了。

全国工商界代表陈叔通发言

最后,中国人民政治协商会议第一届全体会议上通过的所有文件,都没有“中华人民共和国(简称中华民国)”的字样。这意味着正式完成了确定“中华人民共和国”作为新中国国名的法律程序。9月27日,政协一届全体會议第六天的记录,记下了更改国名简称的说明:简称“中华民国”去掉,不等于把中华民国过去革命的历史意义一概抹煞。如辛亥革命、国共大合作等都是有它的历史意义的。中华人民共和国国名的确定,凝聚着中国人民政治协商会议第一届全体会议代表们的负责精神与协商智慧。

[本文系国家社会科学基金项目“宪法制定中的协商民主”(项目编号:19FFXB064)的阶段性研究成果]