三全育人视域下榜样学生的叙事研究

2023-06-06丁敬耘朱艳

丁敬耘 朱艳

摘 要:文章以复旦大学某届本科生“毕业生之星”群体为研究对象,采用叙事研究方法探索三全育人视域下学生的成长,并对影响学生成长的主要因素进行分析。主要因素为地区经济发展与家庭教育投入的共同作用,为学生成长打下良好基础;父母、师长与好友、同窗形成合力,为学生成长提供助力;生涯规划与育人改革相耦合,为学生加速成才提供催化剂;主观能动性与抗逆能力相得益彰,为学生成才提供内驱力。文章在优化本科生导师制、人才培养制度创新、引导学生提升主观能动性与抗逆能力、进行科学生涯规划等方面提出了建议。

关键词:榜样学生;叙事研究;三全育人;学生成长

中图分类号:D412 文献标识码:A 文章编号:1002-4107(2023)06-0006-03

作者简介:丁敬耘(1981—),男,山西朔州人,复旦大学学生工作部讲师,博士,研究方向为大学生心理健康教育。

基金项目:中国高等教育学会保卫学专业委员会“高校保卫科学”研究课题“微时代大学生安全防范宣传教育模式研究——基于校园反诈心理的安全宣传”(21BWZD004);上海市教育科学研究项目“‘生命至上理念下大学生心理危机干预体系的优化研究”(C2021166)

高等教育作为教育“金字塔”的顶端,承担着为国家输送高质量人才、强化国家核心竞争力的重要任务。根据相关统计数据,截止到2020年,我国高等教育毛入学率已经达到54.4%[1],而早在2017年,我国高等教育在学总规模就已位居世界第一[2],我國从高等教育大国到高等教育强国的历史拐点正在到来。面对新时代对高等教育人才培养的迫切需求,2019年4月29日,教育部联合13部委推进“六卓越一拔尖”计划2.0,推动全国高校掀起一场“质量革命”,形成覆盖高等教育全领域的“质量中国”品牌,打赢全面振兴本科教育攻坚战[3]。在这样的背景下,学术界主要从两个方向对优秀人才的成长进行探索:一个是从宏观入手,看高校是如何培养人的,从制度建设、教育改革创新等视角探索人才成长的特点[4-5];另一个是从微观入手,看这些优秀人才是如何成长起来的,从学生的理想信念、发展需求、生涯规划等方面进行探究[6-8]。总结已有的研究可以发现,宏观视角在经验证据上不足,而微观研究多为描述性的静态研究,且忽视了优秀人才成长的连续性及优秀人才群体本身内部的多样性。因此,文章通过对榜样学生成才历程进行探索,分析影响学生成长的变量因素,从而帮助高校更好地开展思想政治教育工作。

一、研究对象与研究流程

(一)研究对象

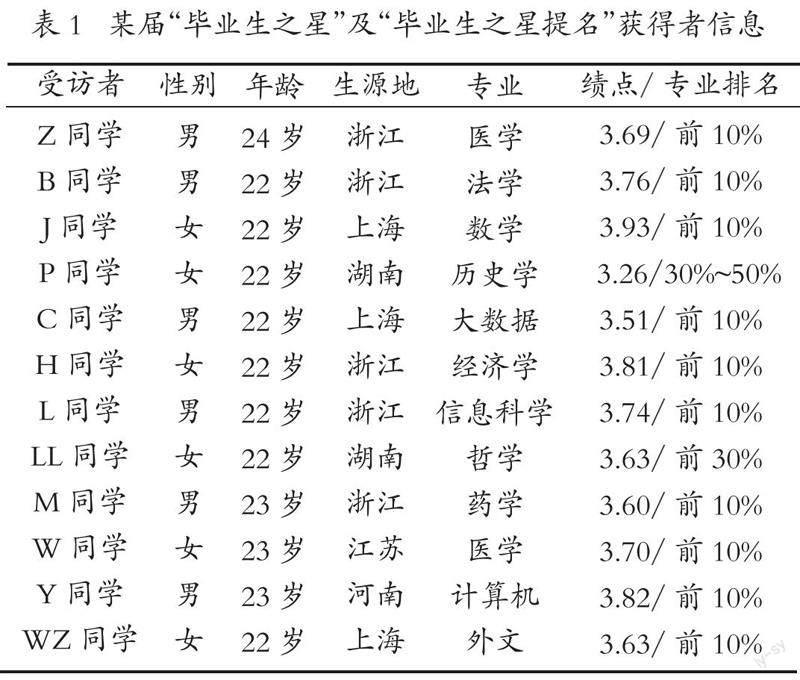

复旦大学学生工作部每年会在本(专)科毕业生群体中开展“毕业生之星”的展评,目的在于通过挖掘学生中的先进典型,发挥榜样的积极影响作用。每年通过院系推荐(每个学院不超过2名)、学生自荐、专家评审等方式,产生10名“毕业生之星”及几位“毕业生之星提名”。文章以某届“毕业生之星”及“毕业生之星提名”共12位获得者为研究对象(表1)。

(二)研究流程

教育叙事研究在我国教育学研究领域是最为醒目的研究范式之一[9],其是指通过影片、传记、图片、对话等刺激,触发当事人进行故事叙说,并以当事人的叙说内容为文本进行分析,以期反映出当事人本身的重要生活经历及生命主题[10]。在“毕业生之星”展评结果公布以后,课题组通过辅导员与所有获得者取得联系,邀请各获得者进行叙事访谈,访谈时间为45 min至2 h。在征得各获得者同意后,课题组对访谈进行录音,在访谈结束后对录音进行整理、分析,形成研究结果。

二、影响学生成长的主要因素分析

(一)地区经济发展与家庭教育投入的共同作用,为学生成长打下良好基础

从生源地来看,长三角地区的学生占80%。经济社会的大发展,使得长三角地区的教育资源进一步丰富,而经济增长过程中对人力资本需求的增加会使得家庭更加注重对后代的教育投资[11]。

时至今日,已不能仅用“考试成绩”这个单一评价标准来衡量学生的多元能力。学生多元能力的发展,离不开家庭在教育上的持续投入。比如,WZ同学提到:“我以前学过跳舞,但不是一个艺术特长生。我代表学校参加了几次国际比赛,能评上‘毕业生之星,除了凭借学习成绩之外,还有艺术这个标签。”

(二)父母、师长与好友、同窗形成合力,为学生成长提供助力

1.父母促进了学生良好习惯的养成。从父母的职业来看,父亲或母亲有一方是教师的有7位,其中6位是中小学教师。身处教育行业,教师往往熟知当地的教育情况,能够给孩子提供适合的教育资源以更好地促进孩子学习成长,而父母的这些帮助使得学生养成了成才所需的良好习惯。比如,Z同学提到:“我是在妈妈教书的小学就读的,她当时是小学老师,尽管她不教我,但是在小学里面,我还是比较受我妈妈照顾的,在小学养成了一些比较好的习惯。”

2.师长起到“扶上马、送一程”的关键作用。在受访的学生里,认为师长在成才中起到巨大作用的有8名。对于理工科的学生而言,师长起到的重要作用主要有带领学生进入实验组进行指导、指导学生申请课题与研究、推荐学生在假期出国研究交流、为学生引荐出国读研的国外导师、指导论文的修改与发表、为学生引荐其他学科或校外的研究指导教师等。而对于人文社会科学相关专业的学生而言,师长的作用尽管略有不同,但同样巨大。比如,B同学就提到:“他(指某门专业课的教师)对我特别好,愿意带我一起做课题。如果帮他做事,他还经常请我吃饭……最近我们还一起出了本书。”师长对人文社会科学相关专业的学生所起的作用,主要体现在研究课题指导、生涯规划指导、提供实践活动平台与机会等方面,且教师对学生的人生观与价值观的影响巨大。

3.好友、同窗起到了相互激励的作用。好友、同窗之间的打气与相互激励的作用非常关键。L同学与同窗组队参赛,相互促进;J同学表示“在学院里,能够因受到优秀学生的激励而奋发,同时,在同窗相互之间的讨论中也很受启发,同学们的学风很好,大家一起讨论、一起比赛”;H同学表示在申请国外大学交流时,同窗的不断鼓励让其更有决心坚持。好友、同窗的影响,一方面使得学生的思维不断被激活,另一方面也对学生的学习行为给予了鼓励,使其更有信心坚持。

(三)生涯規划与育人改革相耦合,为学生加速成才提供催化剂

在确定走学术之路后,大部分受访学生采取了早日进入实验室的方式走上科研之路。比如,多位受访学生在大一就开始接触科研、申报项目;在大一下学期、大二上学期陆续进入实验室,开始接触研究并撰写论文。这反映出他们较早确定了未来的人生规划,并在学业早期就开始着手准备。

从学术成果来看,受访学生受到学校通识教育改革与本科生学术资助改革的助力,其中,有几位受访学生发表的学术论文均出于学科之间的交叉融合。通识教育经历对于受访学生产出学术成果很关键。比如,计算机专业的Y同学,大二时跨学科进入医学实验室,将AI技术与医学领域进行结合,陆续发表了相关SCI论文;C同学在本科阶段前两年就读于公共卫生专业,后两年转入大数据专业,交叉学科的学习经历有力地推动了他的学术成果产出。

(四)主观能动性与抗逆能力相得益彰,为学生成才提供内驱力

个体的主观能动性是一个人成才的必要支柱。尽管受访学生很优秀,但他们在大学期间的经历也并非一帆风顺,生活和学习状态也会有起伏。但是他们能够在经历挫折并进入低谷状态后迅速反弹,表现为低谷时间短、反弹有高度。比如,Y同学表示:“在经历挫折后,总会在心理上将自己的过去归零,迅速整理思路,短时间内恢复战力。”

三、讨论与建议

(一)因材施教,高校应进一步探索与完善本科生导师制

部分高校的本科生导师制形式大于内容,在具体实践中,常常不能发挥出应有的作用,尤其是导师在面对不太主动、成绩相对落后的学生时,指导难度较大。如果机制不够完善,导师通常完成指导任务即可,对效果要求不高,那么导师把精力放在本科生指导上的意愿将会降低。

但学生的成长经历分析表明,导师在其中发挥的作用巨大。学生在导师的点对点指导下,呈现出良好的教学效果,学生与导师均获得了成就感,有利于进一步强化导师的指导意愿,形成良性循环。所以,并非本科生导师制本身不合理,而是本科生导师制需要进一步精细与完善。比如,可以对不同学科、不同年级的学生,采用差异化的制度设计,平衡人才成长规律与个性化指导的育人要求;可以加强调查研究,厘清与调整阻碍本科导师与本科生二者配适的障碍等,从而进一步发挥本科生导师制的作用。

(二)体验学术,教学管理应进一步加快人才培养制度的改革创新

从学生的成长来看,高校应开展通识教育改革,让学生在本科学习阶段能够涉猎不同学科,培养多学科视角,打开学生的交叉学科视野,从而使其能够在多学科创新方面有所突破。此外,还应创设资助项目,鼓励学生走进实验室、加入课题组、体验学术、开展研究,使学生能够走上人才成长的“快车道”。这为高校人才培养制度创新提供了可行路径。

当然,在学生的学术研究资助方面也需要进一步改革创新。在本次访谈中,少有人文社会科学相关专业的学生提到它的积极影响,主要因为现有学术资助方式无法消弭由学科间研究方式差异导致的所谓的“文科劣势”,而人文社会科学相关专业的学生的学术成长,需要建立在阅读大量经典的基础上,厚积薄发。然而,课题指导教师除了学术方面的指导外,还要考虑学生的个性、情绪与经历等因素,因此,其指导方式和内容应较为灵活与个性化。所以,如何使学术研究资助对人文社会科学相关专业的学生的培养价值发挥到最大,是未来高校进行研究资助时需要突破的难点。当前,人文社会科学领域的跨界融合研究正在蓬勃发展,如政治哲学、行为经济学等;还有文科与理科间的相互借鉴,如生物学角度的“人类学”与社会学角度的“人类学”也正在加强对话。高校若可以在相关方面有所创新推进,开发跨学科的文科科研项目资助,并且可以设置更有弹性的结题周期或更加个性化的项目指导等,将为人文社会科学相关专业的学生的成才提供更大的助力。

(三)建设心态,在思想政治工作中应引导学生提高主观能动性与抗逆能力

大学是人生发展的重要阶段,因此,学生在面对困难和挑战时,如果情绪失稳、心态失衡的情况持续存在,将在很大程度上限制其成长成才。学生自身的主观能动性、抗逆能力对其成长成才的作用巨大。学生在学校里努力培养自己的积极心态,不仅能够使自己根据外界形势的变化调整、平衡心态,还能够增强自己的抗逆能力,使自身的适应能力和自我调节能力在学习生活中得以提升,从而更好地适应与掌控未来的生活。

高校应在育人过程中,增加与突出积极心态培养的内容。比如,开展促进学生适应能力和个体发展的各类主题教育和课外文体活动,大力提倡自尊、自爱、悦纳、感恩的生活态度,增强学生对生命、生活、学习的热爱,帮助其树立维护自身积极心态的科学意识,营造学生相互帮助、相互支持、彼此鼓励的良好氛围。

(四)规划生涯,学生应提高自身的主观能动性与行动力

大学阶段正是一个人生涯的探索期(15~24岁),人在这一时期会对职业进行探索与初步建立[12]。从学生的成长来看,在清晰的生涯规划之下,他们能“不骛于虚声”,集中时间做与自身发展关联密切的事。比如,在大一开始接触科研为学生累积了相当的时间优势,如果这些学生在大三才进入实验室,研究成果就不会那么早出现,论文也不可能在本科阶段发表。而有就业取向的学生如果在大一就注重培养综合素质,也会为其将来发展做好铺垫。

清晰的生涯规划不是一蹴而就的,学生应提前了解大学的情况,掌握各专业的发展现状,并在此基础上,结合自身的特点,推动生涯规划进一步变成行动,从而使人生理想得以实现。

总之,培育学生成长成才是一个系统工程。从榜样学生的成长路径看,需要各育人主体在三全育人综合改革的框架内,共同发力、协同育人。学生自身也要积极主动,奋发向上,从而使自身的成长成才能够与改革创新同频共振,更好地实现“强国有我”的成才目标。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.2020年全国教育事业发展统计公报[EB/OL].(2021-08-27)[2022-05-01]. http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/202108/t20210827_555004.html.

[2] 教育部:我国高等教育在学总规模位居世界第一[EB/OL].(2017-09-28)[2021-05-20]. http://www.gov.cn/xinwen/2017-09/28/content_5228337.htm.

[3] 落实全教会 奋进迎华诞 1+1系列发布会 介绍“六卓越一拔尖”计划2.0有关情况[EB/OL].(2019-04-29)[2021-05-20]. http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2019/50601/twwd/201904/t20190429_380086.html.

[4] 王庭槐,王栋慧,尹小川,等.独立学院优秀人才培养模式探索:中山大学新华学院逸仙新华班的建设与改革经验[J].中国高校科技,2018(10):55.

[5] 王俊.我国高校奖学金制度运行研究:以激励为核心的合作育人视角[J].思想理论教育,2018(10):95.

[6] 巴玉玺.论“文化自信”与大学生成长成才[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2017,37(6):200.

[7] 张静,贾凯.中国梦與大学生的成长成才[J].思想理论教育导刊,2014(11):132.

[8] 田禾.非智力因素与大学生成长之关系辩证[J].学校党建与思想教育,2017(7):89.

[9] 葛孝亿,石亚兵.教育叙事研究十年:方法论的流变与自觉[J].教育学术月刊,2014(10):18.

[10] 张希希.教育叙事研究是什么[J].教育研究,2006(2):54.

[11] 周晓蒙.经济状况、教育水平对城镇家庭生育意愿的影响[J].人口与经济,2018(5):33.

[12] 张洪烈.舒伯生涯发展论的评析及应用[J].云南财经大学学报,2010,26(4):158.

编辑∕陈晶