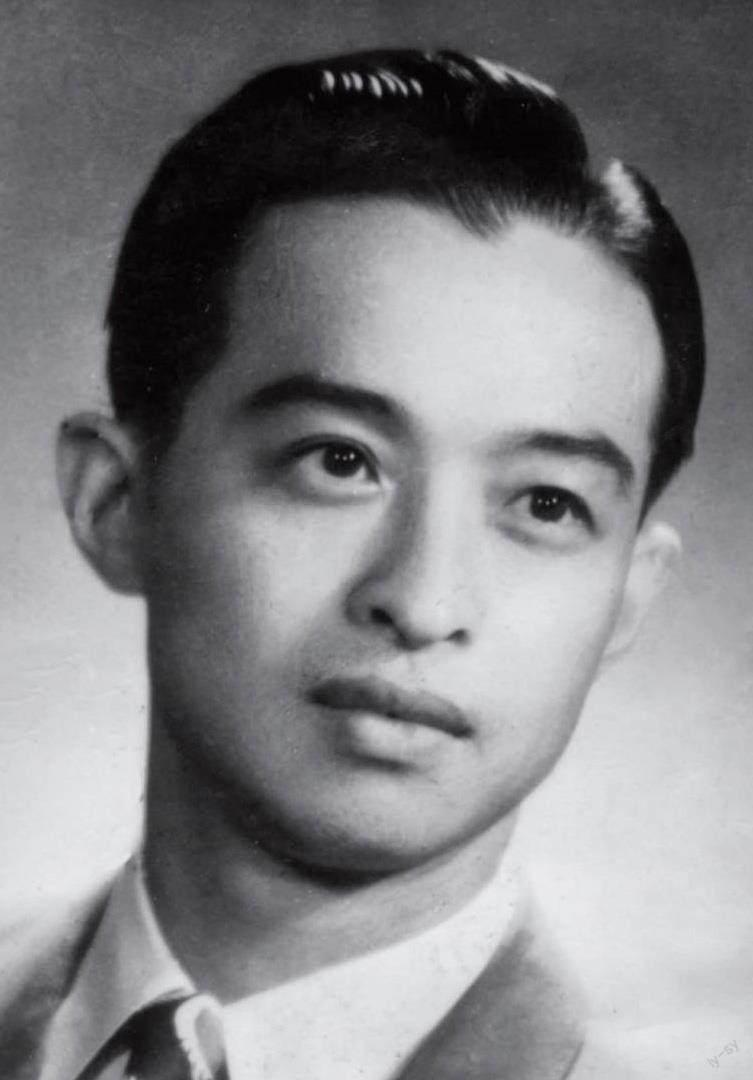

郑德仁:见证上海爵士乐的变迁

2023-06-04李拉

李拉

“香槟酒气满场飞,钗光鬓影恍来回,爵士乐声响,跳rumba才够味。”至今还耳熟能详的歌曲《满场飞》在20世纪40年代的上海,在有着弹簧地板舞池的百乐门,几乎夜夜上演,为歌曲伴奏的是风靡一时的吉米·金乐队。当时的上海,电影、时装、戏剧几乎都与欧美同步,如果称彼时的上海是亚洲唱片业中心亦不为过。无线电台的出现与绚丽璀璨的舞厅让爵士乐在上海迅速传播开来,它与这座城市似乎有着相同的气息。而这里的爵士乐因为国语流行歌曲的走红而晕染了上海的色彩。吉米·金乐队是上海第一支华人爵士乐队,这在当时以国外乐队为主的乐坛显得尤为抢眼。

如今已过百岁的吉米·金乐手郑德仁于2022年在上海交响乐团音乐厅举行了“郑德仁先生百岁生日音乐会”,此次来参加音乐会的众多圈内人士中不乏真正的“90后”:有九十七岁高龄的指挥家曹鹏,还有郑德仁最年长的学生—九十二岁高龄的洪友龙,他曾是上海歌剧院的低音提琴首席。郑先生至少有三重身份:其一,他是中国低音提琴界的演奏大师,上海工部局交响乐团的第一位华人低音提琴手,后又成为上海交响乐团第一位低音提琴首席;其二,他是中国低音提琴教育的一代宗师,上海音乐学院的首位低音提琴教授,桃李满天下;其三,他是中国爵士乐最早的践行者之一,是海派音乐文化的诠释者、见证者和创作者,百乐门爵士乐队与和平饭店老年爵士乐队都留下过他的足迹。同时,他还先后创编了不少低音提琴与交响管弦乐作品。郑德仁的音乐生涯可以说是上海爵士乐发展的缩影。

从业之路到吉米·金时代

郑德仁原籍广东中山,1923年1月出生在上海,小时候住在虹口区的石库门,左邻右舍多为广东人士,晚上常在一起吹吹打打,郑德仁自此萌生了对音乐的喜爱。他跟随邻居们学会了二胡、扬琴,也学会了演奏《步步高》等广东音乐。后来,郑德仁入读由广东籍教育家卢颂虔创办的广肇公学,认识了五线谱,并在童子军军乐队担任军笛小队长,还代表学校和上海在南京参加了全国童子军大检阅。1939年,郑德仁考入上海國立暨南大学附属中学,正式开始接触西洋乐器。因为学校有音乐老师专门指导,他便在课余选修了小号、小提琴,参加了学生管弦乐队。1941年,太平洋战争爆发,原本要随学校迁去昆明西南联大读书的郑德仁与在海外谋生的父亲失去联络,而他家中还有四个尚未成年的弟弟妹妹。作为长子,他选择继续留在上海挑起了养家的重任。最开始他在图书馆工作,五十元的月薪难以负担全家的开销。于是他与喜爱音乐的好友们成立了一支十二人的乐队,再加两位女歌手,共同在一家名为高士满(Cosmo)的夜总会表演,月薪三百,解决了养家的问题。此时的高士满夜总会还有一支演奏爵士乐水平颇高的菲律宾乐队,每晚两个乐队轮流演奏,郑德仁由此爱上了爵士乐,从菲律宾乐手处学习了低音五线谱和低音提琴的演奏方法。菲律宾乐队的低音提琴手已有一些年纪,郑德仁便常常客串代替他演奏,此时的他已隐约感到低音提琴会成为自己一生的事业。1943年,上海国立音专公开招生,郑德仁从六百多位考生中脱颖而出,成为全国第一位学习低音提琴专业的学生。

郑德仁在上海国立音专开始了他的专业学习之路,师从工部局乐队的俄国大提琴首席佘甫磋夫。在日后回忆起这段学习经历时,郑德仁感慨万千:“佘甫磋夫教授非常重视乐器演奏的基本功,如弓法、指法、把位转换及音阶音程。我逐步从初级练习曲到难度高的练习曲,也练习协奏曲和幻想变奏曲等。除此之外,佘甫磋夫教授还从上海工部局乐队借来许多著名的交响曲低音提琴分谱,让我认真踏实演练古典交响曲的低音提琴声部。这一学习方法,使我在几年后正式成为交响乐团演奏员时得心应手,演奏交响曲时愈发游刃有余。”

在乐队或是室内乐中,低音提琴声部不可或缺。而作为当时学校唯一的低音提琴专业学生,郑德仁在各类演出中都极为抢手。1946年,他顺理成章地进入上海工部局乐队(上海交响乐团前身),成为乐队中第一位演奏低音提琴的华人。上海工部局乐队于1879年建立,因极高的演奏水平被誉为“远东第一”。乐队中的演奏家大多来自欧洲,除了每周固定的乐团音乐会以外,郑德仁也和其他演奏家一起参加外侨俱乐部的沙龙演出,几乎每天都浸润在古典音乐之中。而此时的上海仍是歌舞升平,爵士乐也一直影响着郑德仁。有着专业学习背景和丰富演出经验的郑德仁加入了上海第一支华人爵士乐队吉米·金(Jimmy King)。

作为中国最早开放的城市之一,上海的地理位置让它成为中西文化交流最繁茂的地区,交际舞会在19世纪中期就出现在了上海租界,到了20世纪30年代,实际营业的商业舞厅已过百家,成为当时最主流的社交、娱乐场所,而中国的爵士乐在百乐门、仙乐斯成为一代人的梦。沉迷音乐的物理系学生金怀祖毕业于上海圣约翰大学,他有一个在今天更为人知的名字—吉米·金。1947年,已是当时舞厅乐队红人的吉米·金找到了郑德仁,邀请他参加自己即将在百乐门舞厅组建的中国第一支华人爵士乐队。当时对乐队建立略感仓促的乐手们没有想到,将上海流行歌曲用爵士乐演奏的“吉米·金乐队”很快就风靡了整个上海滩,来百乐门看演出和跳舞的客人停车排队甚至到了几条马路之外,外国乐队垄断舞厅的局面被打破了。担任贝斯手的郑德仁在乐队也承担了编曲的工作,《夜上海》《蔷薇处处开》这些电影插曲都是由郑德仁重新编配成爵士版本,再由吉米·金乐队演出的。有人曾如此形容当时的上海:“全世界最时髦的服装第一件出现在巴黎,第二件就出现在上海。”这句话对吉米·金乐队也同样适用。一有电影上映,郑德仁便去电影院记谱,《出水芙蓉》在大光明电影院首映,他为了记谱连看四场,第二天大家就在百乐门听到了《出水芙蓉》的旋律。虽然吉米·金乐队不过活跃了五年左右,但它为上海繁华的40年代留下了一阕传奇。

上海老年爵士乐团与和平饭店

80年代末,郑德仁又组建起上海老年爵士乐团,开始在和平饭店演出,爵士乐也从此回到了上海。和平饭店是当时犹太商人沙逊所建,最初名为华懋饭店,颇为高档豪华,名震上海滩。开业时里面汇聚了商场、银行、花店、古董店、洋行办公室、中西式的餐厅、舞厅、酒吧,酒店的客房也以各国的不同风格为特色,法式、美式、英式、日式一应俱全。我们今天看到的和平饭店已几经翻修,作为最具代表性的建筑屹立于外滩看浦江潮起潮落。而这座曾经的“远东第一楼”在80年代一度萧索,郑德仁回忆起当时的夜晚,没有灯光,没有行人,也没有车辆,只有从黄浦江上吹来的晚风。和平饭店的经理在偶然看过郑德仁演出后向他发出了邀请,而怎么演、演什么全由郑德仁做主。于是郑德仁又找回了几位年龄相仿、当年共事的乐手,七人的爵士乐队就这样在和平饭店开始了每晚的演出。饭店经理对演出能否受到欢迎几乎没底,也没有与乐队签订合约,只是大家商定,客人凭外宾证进场并支付外汇券每人一元,饭店和乐队各占四成,余下两成给工作人员。但郑德仁对演出曲目却很有几分把握,他凭记忆写下一曲曲往事,上海老歌、外国金曲,几十年前的百乐门、高士满、吉米·金仿佛历历在目。不久,和平饭店的老年爵士乐队不仅成了招牌,也成了上海的一张名片。英国王室访华、苏联文化代表团交流,都点名要去和平饭店欣赏爵士乐演出。到了80年代后期,和平饭店老年爵士乐队的演出天天客满,近乎一票难求,不同肤色、不同语言的人们汇聚在此。郑德仁说:“有人说看到我们宛如看到旧上海的繁华,其实不是,我们见证的是一个全新的上海。”

“退休”这个词对郑德仁的实际生活似乎并没有影响,因为对音乐他从来也没有想过退休。过去演出、教学任务繁多时他亦没有停止过乐曲的创作与改编,《火把节》《彝族舞曲》《采茶灯》等都是大家耳熟能详的作品。从上海交响乐团退休之后,他编曲、指挥了近十张爵士唱片发行,反响热烈。转眼过了千禧年,郑德仁在接受美国《经济日报》采访时拿出珍藏了半个多世纪的演出节目单,回忆起1945年在大光明电影院为歌星李香兰伴奏的经历。报道几经转载,已从日本参议院退休的李香兰在看到消息后辗转联系了记者,于2003年飞到上海与郑德仁重聚。两位年过八旬的老友在近六十年后重逢,没有任何的陌生感。再一次在郑德仁的钢琴伴奏下,李香兰唱起《夜来香》。

郑德仁对上海老歌怀有深深的感情,他举办了“海上寻梦”系列音乐会,广受欢迎。1949年前后,大批的上海歌星、影星迁至香港,为香港带去了“时代曲”。上海往昔的繁华似是预言着香港后来的发展进程,这也让上海老歌在香港有着一定的受众群。2007年郑德仁赴港演出,毫无意外地再次受到热捧。九十三岁时,郑德仁在熟悉的兰心大戏院指挥上海老歌音乐会,同年又在东方讲坛主讲了《百年老歌—中国流行歌曲探源》。

郑德仁的音乐之路可以说是上海爵士乐、上海城市文化的缩影,从他的音乐中我们看到了上海城市的千姿百态,而他自律、执着、一丝不苟的学术态度也是上海这座城市在今天又被无数人谈论与追随的城市文化内核。与郑先生共享如此的城市文化,我们何其幸运。