中国地域名特优水产

——黑龙江“三花五罗”考

2023-06-03韩枫颜晓昊张龙于航盛

◎ 文/韩枫 颜晓昊 张龙 于航盛

黑龙江省自然水域众多,有流域面积50km2以上的河流2881条,兴凯湖、镜泊湖等较大湖泊253个,水面积达3037km2。其中,黑龙江、松花江与乌苏里江并称为东北三江,三条河流汇流、冲积而成的三江平原更是以“昔日‘北大荒’、今日‘北大仓’”闻名全国。三江地区地处黑龙江省东北部,海拔35m~70m,年均气温1℃~4℃,受益于温带季风性气候带来的充沛降水,高纬度地下冻土层带来的保水作用,三江地区沃野辽阔、水泽密布,为鱼类生长和繁衍创造了优越条件。黑龙江省自然水域分布鱼类105种,占全国淡水鱼种类的13%,被称为天然高寒冷水域渔业种质资源库,渔业经营条件优越。

一、历史文化悠久

一方水土养一方人,早在6000多年前的新石器时代,东北三江地区肃慎先民就以捕鱼为生,时至今日,赫哲族人还在通过鱼皮画、鱼骨制品等非物质文化遗产,向世人展示着底蕴丰厚且独具特色的渔猎文化。当地与鱼有关的饮食文化尤为突出。三江地区水质清澈甘洌而冷凉,肥沃的土地、广袤的森林为鱼类生长提供了丰富的营养物质并保障了充足的溶解氧,较低的水温延缓了鱼类生长速度,为其积累鲜美的风味物质提供了天然条件。当地居民将三江地区出产味道鲜美的淡水鱼概括为“三花五罗十八子七十二杂鱼”,在坊间广为流传。

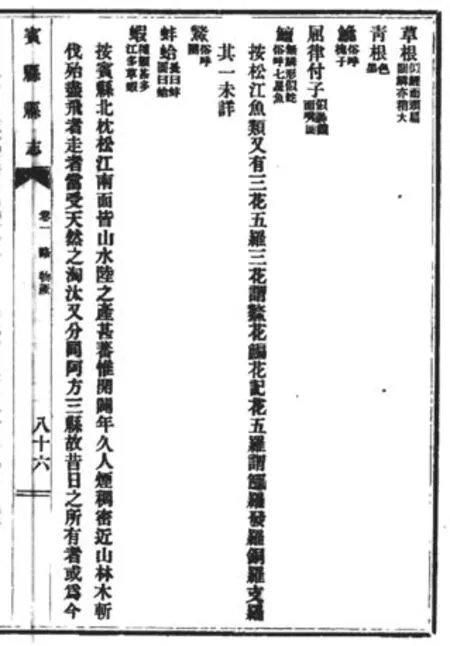

“三花五罗十八子七十二杂鱼”说法最早出处已不可考,根据民族出版社1997年出版的《中国少数民族文化大辞典(东北、内蒙古地区卷)》记录,“三花五罗”是赫哲族对八种淡水名鱼的统称,“三花”是指鳌花、鳊花、鲫花,“五罗”是指哲罗、法罗、雅罗、同罗、胡罗,这种说法社会认可度较高。笔者所能查阅到关于“三花五罗”的最早文字记载也仅上溯到1929年(民国十八年)《宾县县志》:“按松江魚類又有三花五羅三花謂鰲花鯿花記花五羅謂鮿羅發羅銅羅支羅其一未详”(见图1),但与上文略有出入。

图1 《宾县县志》“三花五罗”词条

“三花五罗”最初版本的具体指代难以追溯,当今市面上对“三花五罗”的解释也各有不同,因《中国少数民族文化大辞典》版本更为完整,笔者以其为基础,结合“中国北方古老且巨大的淡水野生鱼交易市场”——黑龙江省抚远市东极鱼市(见图2)从业者经验,将民间认同较为广泛的“三花五罗”说法列举出来以供参考。

图2 东极鱼市

二、三花考

顾名思义,“三花”就是三种以“花”为名字结尾的鱼类统称,为什么这三种鱼都以“花”作为结尾?一种说法是赫哲语中将“鱼”称为“yimaha”,这三种鱼因味道鲜美闻名,但随着赫哲语使用人数减少,当地群众将其读白或讹传为某某“hua”。从搜集到的资料来看,“三花”公认版本就是鳌花、鳊花、鲫花,这一说法也得到了东极鱼市大部分从业者支持。

(一)鳌花

鳌花就是指“桃花流水鳜鱼肥”中的鳜鱼(见图3),学名鳜(Siniperca chuatsi),又称翘嘴鳜,隶属鲈形目、鮨科、鳜属(Siniperca),是凶猛肉食性淡水硬骨鱼类。翘嘴鳜肉质细嫩,味道鲜美而少刺,深受老饕欢迎,历来是餐桌上的上等佳肴。鳜在我国分布广泛,除青藏高原外,各地大江、河水系及湖泊中均产,但因水温不同,其生长速度差异巨大,一般认为北方产鳜鱼因生长周期长、性成熟晚、积累风味物质多而味道更为鲜美,黑龙江省所产鳜鱼更是被誉为中国四大淡水名鱼之一。

图3 鳜

翘嘴鳜与同为鳜属的斑鳜(Siniperca scherzeri)、大眼鳜(Siniperca kneri)形态特征相近,但有一定区别。翘嘴鳜,体型粗短,背部隆起明显,体色棕黄、较浅,黑斑较少并且多沿身体横向排列,头部有一黑带从眼部往后延伸到鳃盖后部,眼径约为头长1/6;斑鳜,体型修长,背部呈圆弧形,体色较深,头部有黑色圆斑、体侧有较多环形斑;大眼鳜,体呈梭形,背部不隆起,眼径约为头长1/4。

(二)鳊花

鳊花是指长春鳊(见图4),学名鳊(Parabramis pekinensis),又称长身鳊、草鳊,隶属鲤形目、鲤科、鲌亚科、鳊属(Parabramis),是草食性(幼鱼阶段杂食性)淡水硬骨鱼类。长春鳊生长较快、肉质嫩滑、味道鲜甜、营养价值高,深受消费者青睐。长春鳊在我国分布广泛,喜生长于江河、湖泊、水库的水体中上层,喜躲在水生植物丛中,幼鱼大多生存在水较浅或水流较为缓慢的水域中。

图4 鳊

长春鳊与同样隶属鲌亚科且外形相似的鲂属(Megalobrama)团头鲂(Megalobrama amblycephala)、三角鲂(Megalobrama terminalis)相比,主要形态特征存在一定区别。长春鳊,腹棱自胸鳍至肛门;三角鲂,腹棱自腹鳍至肛门,背鳍刺一般长于头长,尾柄高一般小于尾柄长,鳃耙数外侧18~21、内侧26~30;团头鲂,腹棱自腹鳍至肛门,背鳍刺一般短于头长,尾柄高大于尾柄长,鳃耙数外侧12~16、内侧22~24。

(三)鲫花

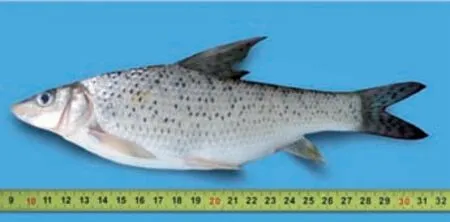

鲫花(与《宾县县志》“記花”同音)在坊间又有鲒(jié)花的说法,但经东极鱼市从业者介绍,两种称呼都指的是花䱻(Hemibarbus maculatus)(见图5),鲒花的说法推测是因“听音写字”“字读半边”等误传而来。花䱻又称吉勾鱼、吉花鱼等,隶属鲤形目、鲤科、鮈亚科、䱻属(Hemibarbus),是性情较为温顺、以淡水无脊椎动物为主要食物的鱼类。其肉质鲜美、营养丰富,尤其在华东地区畅销。花䱻在我国分布广泛,生活在江河湖泊等缓流区水体的中下层,喜底栖钻洞。

图5 花䱻

花䱻与同属唇䱻(Hemibarbus labeo)形态特征相近,存在一定区别。花䱻,吻长小于或等于眼后头长,下唇不发达,鳃耙6~10,体侧、背鳍、尾鳍有黑斑;唇䱻,吻长大于眼后头长,下唇发达,鳃耙15~20,成鱼体侧无明显斑点。

另有一些人认为鲫花是江鲫,并且描述其体型似鲫但略长于鲫。从现有材料来看,江鲫为三角鲤(Cyprinus multitaeniata)或袋唇鱼(Paraspinibarbus hekouensis)的俗称之一,不过这两种鱼自然分布区域都在广西壮族自治区及以南地区,从适应水温情况来判断应当不是东北“江鲫”。笔者推测东北“江鲫”就是江中鲫鱼(Carassius auratus),因为缺少更多资料证明东北“江鲫”具体是什么物种,在此不展开叙述。

三、五罗考

如前所述,“五罗”就是五种以“罗”为名字结尾的鱼类统称,为什么这五种鱼都以“罗”作为结尾?笔者在流传的各种版本中,发现有将“罗”记录为“禄”的说法,二者发音相近,推测同“三花”类似,也是由少数民族语言音译成汉语而来。“五罗”公认版本是哲罗、法罗、胡罗、同罗、雅罗。

(一)哲罗

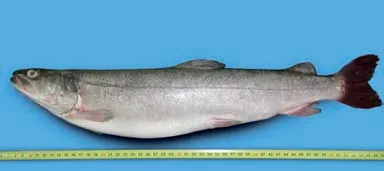

哲罗(与《宾县县志》“鮿羅”发音相同)学名哲罗鲑(Hucho taimen)(见图6),隶属于鲑形目、鲑科、哲罗鲑属(Hucho),是大型淡水肉食性鱼类,其肉质细腻,在东北地区有做鱼肉饺子、烩鱼片、烧鱼块、汆丸子等吃法,又因其皮厚,常用来制作衣服、靴子等,深受百姓喜爱。哲罗鲑主要分布于我国东北部的黑龙江、鸭绿江和新疆维吾尔自治区的额尔齐斯河等地区,适宜在水温低于20℃、溶氧好且水流湍急的溪水中生活,生性凶猛、贪食,捕食能力强,捕食对象除鱼类外还有蛙类、蛇类、鼠类、鸟类等,成年体重可达50kg、体长可达2m。哲罗鲑体形长且侧扁,上下颌齿向内倾斜;体背部苍青色,腹部银白,头部和体侧有多数密集如十字状的暗黑色小斑点;生殖期显示出婚姻色,背部呈棕褐色,腹鳍与尾鳍呈橙红色,雄鱼更为明显。因过度捕捞、资源衰退,目前野外种群已纳入国家重点保护野生动物二级名录之中。

图6 哲罗鲑

另有少部分当地人认为哲罗所指为大鳞鲃(Luciobarbus capito),从文献对其外部形态、肉质、用途等方面的记载来看应该是误认,二者在鳞片及眼处差异较大。

(二)法罗

法罗(与《宾县县志》“發羅”发音相近)(见图7)即为上文所述的三角鲂,隶属鲤形目、鲤科、鲌亚科、鲂属,是淡水杂食性硬骨鱼类,因其顶鳍高耸、头尖尾长,侧观近似三角形而得名。三角鲂体大肉厚刺少,富含脂肪而肉质嫩滑,是淡水鱼中珍品,喜栖息于水域中下层,除西北等高原地区外,我国各大河流、湖泊中均有分布。

图7 三角鲂

(三)胡罗

当前,胡罗主要有两个版本,一说为鳑鲏,一说为乌苏里白鲑(Coregonus ussuriensis),两种观点都有很多支持者,分别介绍如下。

鳑鲏(见图8)是鲤形目、鲤科、鳑鲏亚科所属鱼类的统称,大部分种类的鳑鲏个体较小,且形状扁圆,在东北人们又称其为“葫芦籽”,这个俗称也是大家认为鳑鲏就是胡罗的原因之一。鳑鲏属淡水杂食性鱼类,喜在流动缓慢水域栖息,在我国分布广泛,主要分为鳑鲏属(Rhodeus),鱊属(Acheilognathus),田中鳑鲏属(Tanakia)。东北常见种以大鳍鱊(Acheilognathus macropterus)、黑龙江鳑鲏(Rhodeus sericeus)为多。鳑鲏色彩艳丽、具有金属光泽,并且富含营养物质,观赏和药用价值较高。但因个体较小且不易加工,其食用价值一般,民间多以酱焖或油炸的方式处理。

图8 鳑鲏亚科常见鱼类

图9 乌苏里白鲑

乌苏里白鲑隶属于鲑形目、鲑科、白鲑属(Coregonus),因吻部与眼睛与兔子相似,且通身银白无杂色,又称“江兔子”,是中型淡水肉食性鱼类,主要栖息在黑龙江水系及俄罗斯西伯利亚等地水质清澈、水温较低的水域,具有典型的越冬、生殖、索饵洄游特征。乌苏里白鲑肉质细嫩鲜美,鱼籽饱满金黄,在当地久负盛名。从食用价值上来说,乌苏里白鲑要比鳑鲏更受老饕欢迎,也更贴合“五罗”之一的定位。

(四)同罗

同罗(与《宾县县志》“銅羅”同音)也有多个版本流传较为广泛。一说白梭吻鲈(S a n d e r l u c i o p e r c a),一说细鳞斜颌鲴(Xenocypris microlepis),一说细鳞鲑(Brachymystax spp)分别介绍如下。

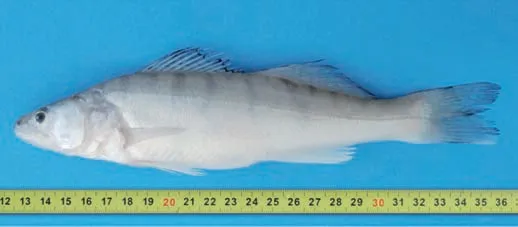

白梭吻鲈(见图10)隶属鲈形目、鲈科、梭吻鲈属(Sander),俗称小狗鱼、牙鱼,体侧和腹部淡白色,背青灰色,成鱼有12条~13条褐色横斑,为凶猛肉食性鱼类,可在淡水或咸淡水水域生活,喜栖息在水层较深且透明度高、溶解氧高的亚冷水区域,自然分布于欧洲咸海、黑海、里海、波罗的海等水系的河流、湖泊,是欧洲重要经济鱼类之一,我国于20世纪60年代引入,其肉质厚实、味道鲜美、营养丰富,受到人们喜爱。不过从引入时间看,白梭吻鲈并非传统定义上的同罗。

图10 白梭吻鲈

细鳞斜颌鲴(见图11)隶属鲤形目、鲤科、鲴属(Xenocypris),又名沙姑子、黄板鱼,属中底层杂食性鱼类,广泛分布于我国长江、珠江、黄河、黑龙江诸多流域。其体形侧扁、长而略高,腹部稍圆;下颌前缘角质层发达,适合刮食沉积的有机碎屑和藻类,起着净化水体和改善水质的作用。虽然个体不大,但肉质细嫩、味道鲜美,还具有耐低氧能力强、适温范围广的特点,适合混养。

图11 细鳞斜颌鲴

细鳞鲑是鲑形目、鲑科、细鳞鱼属(Brachymystax)鱼类统称,为肉食性冷水鱼类,主要分布在我国东北地区、甘肃省、陕西省、新疆维吾尔自治区及俄罗斯东部与朝鲜半岛等地,喜欢栖息于水温较低、水质较好的河川支流中。体呈梭形,分布有椭圆形黑斑,鳞细小。细鳞鲑脂肪含量多,肉味鲜美,适合红烧与清焖,有较高的营养价值,鱼卵也受到食客欢迎。因过度捕捞、资源衰退,目前野外种群已纳入国家重点保护野生动物二级名录之中。通过文献中关于同罗的描述,笔者认为相比细鳞斜颌鲴,细鳞鲑更加符合同罗的特征。

东北地区主要分布有钝吻细鳞鲑(Brachymystax tumensis)与尖吻细鳞鲑(Brachymystax lenok)两种细鳞鲑(见图12)。钝吻细鳞鲑,又称“江细鳞”,口端位,上下颌前端平齐,上颌骨后缘伸达眼中央下方,鳃耙数20~22,体侧无红斑;尖吻细鳞鲑,又称“山细鳞”,口亚下位,上颌突出,上颌骨后缘不达眼中央下方,鳃耙数28~30,体侧有红斑,生殖期体色变暗。

图12 钝吻细鳞鲑与尖吻细鳞鲑

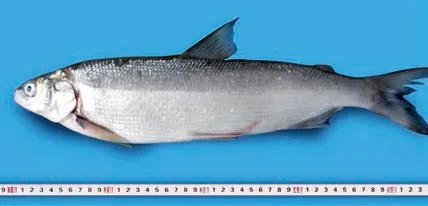

(五)雅罗

雅罗指瓦氏雅罗鱼(Leuciscus waleckii)(见图13),俗称华子鱼,又称为滑鱼、沙包。隶属于鲤形目、鲤科、雅罗鱼属(Leuciscus),体形长而侧扁,背缘与腹部呈弧形,体背银灰色。该品种在我国东北地区分布广泛,以黑龙江流域最为常见,喜栖息于水流较缓的江河口或山涧支流的中上层,有洄游的特性,可适应一定程度的低温及盐碱环境。瓦氏雅罗鱼脂肪含量虽然偏低,但呈味氨基酸含量较高使其味道鲜美,适于干煎、香炸、红烧、清炖等烹饪方式,是我国北方地区传统经济鱼类之一。

图13 瓦氏雅罗鱼

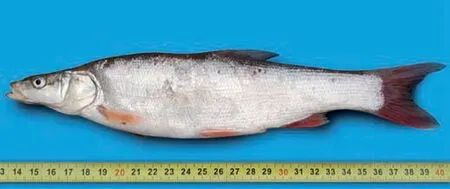

在东极鱼市调查时发现,当地从业者更多将一种名为“鸭罗”的鱼列在“五罗”之列,鸭罗指拟赤梢鱼(Pseudaspius leptocephalus)(见图14),隶属于鲤形目、鲤科、拟赤梢鱼属(Pseudaspius),因具有红尾而俗称为红尾巴梢,又因嘴型与鸭嘴相近被称为鸭嘴鱼、鸭罗。拟赤梢鱼体细长而侧扁,背部隆起;头细长且尖,吻部扁平似鸭嘴;腹鳍、臀鳍和尾鳍的下叶呈鲜红色。拟赤梢鱼脂肪含量较少,适于清蒸或风干腌制后食用。其外形与蒙古红鲌(Chanodichthys mongolicus)相近,拟赤梢鱼口斜裂、下颌长于上颌,蒙古红鲌口端位,上下颌相近。

图14 拟赤梢鱼

四、后记

除了本文介绍的版本,笔者在考证时还发现了其他版本的“三花五罗”。“三花”为鳌花、鳊花、松花,经实物辨认松花指的是东北鳈(Sarcocheilichthys lacustris),隶属于鲤形目、 鲤科、 鳈属(Sarcocheilichthys),是一种小型底栖鱼类,俗称山鲤子。“五罗”为哲罗、法罗、胡罗、同罗、沙罗。沙罗指的是蛇鮈(Saurogobio dabryi),隶属于鲤形目、鮈亚科、蛇鮈属(Saurogobio),是一种栖息于中下水层的小型鱼类,俗称船钉子。但山鲤子与船钉子都列在“十八子”之中,其同时在“三花五罗”之列的可能性不大,故未展开记述。

在当地除了有“三花五罗”的说法之外,还有“三花一岛”的说法,这里“一岛”指的是岛子鱼,就是翘嘴红鲌(Erythroculter ilishaeformis),隶属于鲤形目、鲤科、红鲌属(Erythroculter)。翘嘴红鲌在我国分布较广,鱼体细长且侧扁,呈柳叶状,头顶平直,背部隆起,下颌上翘,口裂垂直。其肉质白嫩细滑、营养丰富,适宜鲜食和腌制,是我国常见大型经济鱼类,以安徽省、湖北省、黑龙江省等地出产较为知名。

虽然笔者查阅了较多材料,对“三花五罗”具体指代作出了初步的说明,但仍有很多疑问尚未解答。《宾县县志》版本中“支羅”具体指什么?“三花五罗”出自什么朝代?究竟是少数民族语言音译而来还是大批汉族移入民族区域后赋予其的名字?在1917年的《巴彦县志》中将發羅与鮿羅归为一类,具体指代的又是什么?笔者因为专业、能力有限并没有考证出确切结论,又或许其在不同时期有不同所指也未可知,均有待于进一步考证探究。

本文鱼类照片来源于哈尔滨师范大学赵文阁教授主编的《黑龙江省鱼类原色图鉴》(见图15),在此一并表示感谢。

图15 《黑龙江省鱼类原色图鉴》