改革开放以来我国教育社会学理论研究热点与趋势

2023-06-03王耕耘李铭

王耕耘 李铭

[摘 要] 选取改革开放以来至2021年CNKI数据库发表的以“教育社会学”为主题的1028篇期刊论文进行定量分析,运用Citespace软件对核心作者、高影响力机构及关键词进行知识图谱分析,即定性研究。发现改革开放以来,关于教育社会学的研究呈现阶段波动、总体增长的趋势,需要得到更多教育工作者及研究者的關注。指出“马克思主义”“新教育社会学”“教育研究”以及“思想政治教育社会学”是改革开放以来中国教育社会学领域研究最受关注的主题,全球化、信息化大格局下的中国教育如何发展,将是今后本领域的研究热点。

[关 键 词] 教育社会学;知识图谱;核心作者;分析

[中图分类号] G710 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)14-0135-04

改革开放以来,我国教育社会学取得了一系列新思想、新成就。教育社会学这一研究成果也收获颇丰,但我们目前处于新时代教育社会学研究的关键时期,其研究文献迫切需要新方法进行梳理总结。基于此,本文拟从文献统计学视角,运用量化研究方法,借助Citespace软件对改革开放以来教育社会学领域理论文献进行可视化分析,找出关键领域的内在联系。通过教育社会学的研究现状,预测其领域未来的发展趋势,以期全面、透彻、科学地把握该学科。

一、文献来源与研究方法

(一)文献来源

本文使用的文献来源于中国知网数据库(CNKI),以“教育社会学”为搜索主题在知网进行检索,检索时间从“不限”至2021年,期刊来源包括CSSCI、核心期刊,剔除与“教育社会学”主题无关文献,一共检索出文献1028篇。以Refworks格式导出文献作为数据依据,用Citespace对数据进行分析,每条数据均包含作者、单位、关键词等重要信息。

(二)研究方法

本文使用Citespace 软件对相关文献进行分析,以Excel软件作为表格辅助分析,定量分析和定性研究穿插结合。使用Citespace 软件得到年度论文发表趋势图,作者合作图谱,勾画出这一领域研究的时空分布轮廓,同时使用 Excel软件制作作者发文量排名表、机构发文量排名表、高被引论文排名表、关键词频率排名表,总结归纳其研究规律,通过Citespace软件得出关键词共现图谱、突现词图谱,揭示改革开放以来我国教育社会学领域的研究热点。最后,结合关键词和突现词来预测该领域未来发展趋势。

二、教育社会学的研究现状

(一)教育社会学研究时间分布

改革开放以来,教育社会学相关研究的发文量呈总体上升趋势,2003年,相关文献量迅速增长,2013年达到峰值。其中,1997—1998年间发文量为34篇;2003—2004年发文量为73篇;2007—2008年发文量为89篇;2013—2014年间发文量最多,共97篇。

从国家政策及当时的教育生态来看,1985年,中共中央颁布了《关于教育体制改革的决定》(简称《决定》),指出了我国教育体制改革的正确方向,确定了根本目的、指导方针,提出了新时期我国教育事业发展的战略目标[1]。《决定》颁布后的十五年间,教育社会学仍处于三十年停滞期(1949—1979)后的重建阶段,研究者从教育社会学的学科性质、范式与教育变迁、教育社会学的研究对象、课程的社会学研究、教育社会学的百年历程等角度,以期把我国教育社会学学科建设推向深入,且开始有“中国特色”的教育社会学学科意识。1998年,中共第十五次全国代表大会提出《面向21世纪教育振兴行动计划》,其后的五年间,我国的教育事业稳步发展,教育改革取得了阶段性进展,国民受教育程度逐步提高,在此基础上,教育部发布了《2003—2007年教育振兴行动计划》,提出要构建中国特色社会主义现代化教育体系,为建立全民学习、终身学习的学习型社会奠定基础,这可能是2003—2004年教育社会学发文量高峰的重要原因。这一阶段,国外教育社会学的理论方法和研究文献被研究者陆陆续续引进来,同时,国内的理论研究也日趋繁荣,研究广度涉及教育社会学相关的各个领域,一些研究者开始对教育社会学学科自身的建设问题进行反思和批判,教育社会学的研究呈现初步繁荣期。2007—2008年,我国教育社会学的学科体系初步建立,其分支学科研究也得到了比较大的发展,研究者的研究内容大多倾向于拓展教育社会学的可能空间。2013年,教育部出台《关于2013年深化教育领域综合改革的意见》,社会学和教育学学术界对教育社会学的关注度也在逐年增加,相关文献体量稳步增长。从发文趋势看,教育社会学作为教育科学体系中不可缺少的部分,需要得到更多教育工作者及研究者的关注。

(二)核心作者与作者合作分析

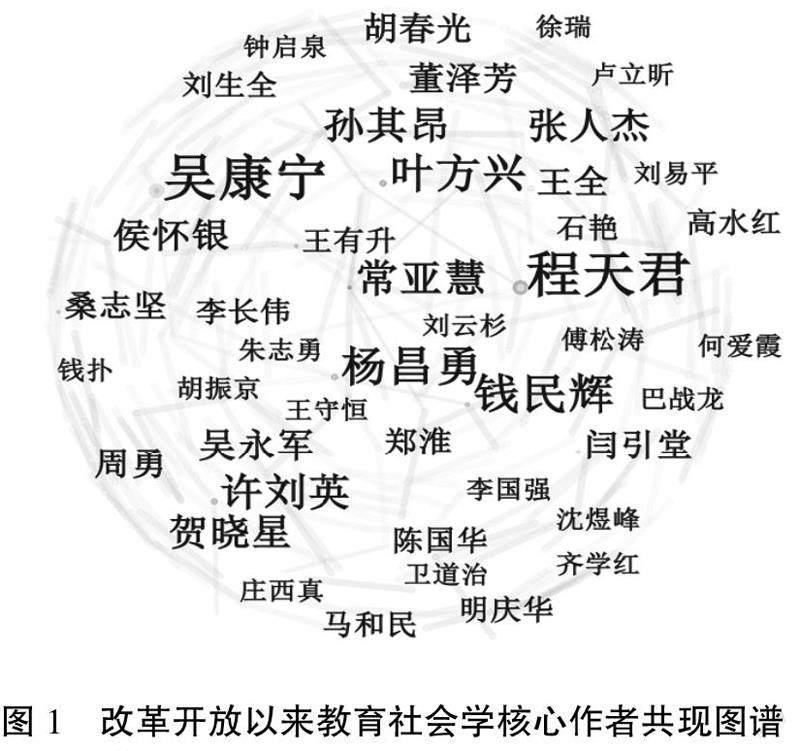

使用 Citespace 软件得出核心作者共现图谱,通过图谱分析该领域核心作者及作者之间的合作密度。得出教育社会学领域的核心作者共44位,发文数量309篇,排序见表1。

再由图1可知,吴康宁是发文量最多的研究者,共24篇,程天君仅次之,共23篇,其他主要研究者还包括钱民辉、杨昌勇、叶方兴、许刘英、常亚慧、孙其昂、贺晓星、张人杰等,44位核心作者发文量总计309篇,占总发文量的30%,对教育社会学研究领域贡献突出,但教育社会学研究的核心研究群体尚未形成,且排名前十的高产作者近五成来自南京和上海的高校。

发文作者之间的合作节点共有890个,合作连线260条,研究者之间的合作密度为 0.0007。节点很分散,表明作者之间的合作密度较低,与表2所体现的结果一致。其中,杨昌勇与钱民辉、李长伟、胡振京、郑淮之间,孙其昂与叶方兴之间,张人杰与胡春光、徐瑞之间,钱民辉与朱志勇之间等均有过两次以上的合作经历。从连线的密集程度来看,高产量作者之间的节点较少,说明高产作者之间的合作次数少,合作频率低,总体来看,本领域作者间合作密度较低,高产、高被引作者合作次数较少,非高产、高被引作者之间均为瞬时合作,说明教育社会学研究尚未具备完善的体系。

(三)合作机构分析

教育社会学研究机构节点605个,连线133条,网络密度为 0.0007。统计发现,发文数量最多的是南京师范大学,然后依次是:华东师范大学、北京师范大学、北京大学、河海大学、陕西师范大学及华中师范大学、曲阜师范大学、华南师范大学、南京大学及山西大学、西南大学。排名前十的机构均为各大高校,且以师范类高校为主,其中,东部地区高校4所,以南京地区高校为主,南京师范大学以112篇的发文量高居榜首,同表1中的作者发文量排名基本匹配。综合分析表1可以得出,我国教育社会学领域研究机构集中于学科带头人所在的高校,充分表明教育社会学在师范类高校,尤其是中部、东部地区这些经济发达地区师范类高校中的受重视程度,且北京大学和南京师范大学先后创建了教育社会学研究中心,对教育社会学进行专项研究。另外也说明教育社会学作为一门独立学科,已经在综合类大学进行知识传播,出现了一些颇有建树的中青年学者,老中青梯队逐步完善。然而,结合表1和图1发现,存在高等院校之间合作密度较低的突出问题,研究者之间的联系较少,并未形成学术群体,研究力量的分散,不利于未来重大教育社会学课题的研究,也不利于教育社会学科研团队的实力积蓄。

(四)作者共被引分析

运行 Citespace,选择“cited author”进行分析,得出南京师范大学吴康宁教授是共被引次数最高的学者,高达884次,其次为钱民辉341次、程天君277次。

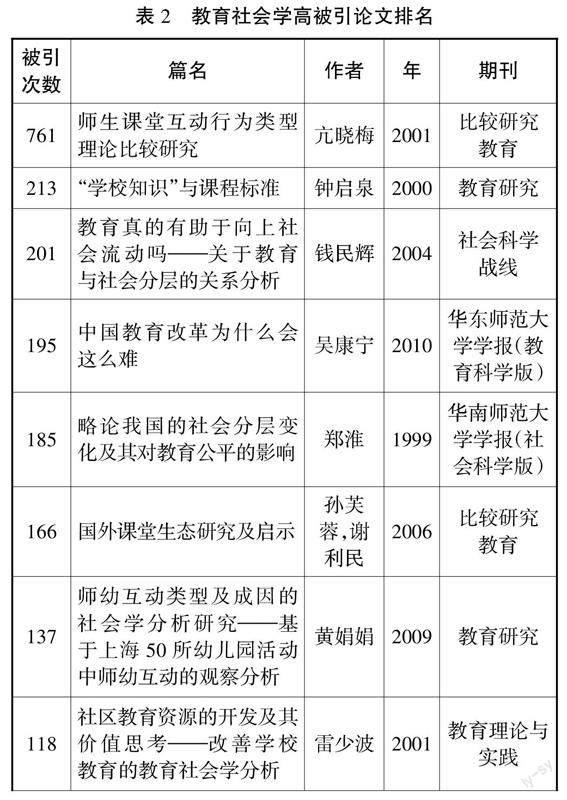

从表2可知,排名前十的高被引论文研究主题具体集中在师生的课堂互动、教育与社会分层、教育社会学学科性质三个方面,亢晓梅、钟启泉、钱民辉、吴康宁、郑淮等学者的文章具有明显的高被引特征。尤其是亢晓梅发表于《比较研究教育》2001 年第4期的文章《师生课堂互动行为类型理论比较研究》,被引次数高达761次,该文对国内外的师生课堂互动行为类型进行了比较研究[2]。钟启泉在《“学校知识”与课程标准》中,从课程社会学的角度看“学校知识”,指出素质教育区别于“应试教育”的一个标尺就是关注“方法论知识”和“价值性知识”[3]。清华大学教育研究所罗燕在《清华大学教育研究》2003年第6期发表的《教育的新制度主义分析—— 一种教育社会学理论和实践》一文中,指出“制度分析”的视角是使其始终能区别于教育学体系而获得学科独立性的根本原因,并具体分析了“制度分析”是如何在教育社会学研究中被不断拓展和深化的[4]。北京大学社会学系钱民辉教授在《社会科学战线》2004年第4期发表的《教育真的有助于向上社会流动吗——关于教育与社会分层的关系分析》,认为教育越来越成为社会分化的一个重要因素,并阐明了教育对于向上社会流动的助力作用是有条件的[5]。吴康宁在华东师范大学学报2010年第28卷第4期发表的《中国教育改革为什么会这么难》一文也具有非常高的学术认可度。该文对导致中国教育改革步履艰难的重要原因进行了客观分析,认为只有充分理解中国教育改革的难度及其原因,才能制定出教育改革的合理具体目标与科学推进的策略[6]。

综合表1、表2,发现我国教育社会学领域高产作者全是高被引作者,且高被引论文大部分出现在1999年至2010年之间,此时是教育社会学学科的快速发展期,在研究内容方面,教育社会学在这一阶段取得了较大的进展,已涉及学科发展的最新领域,最明显的特征就是研究者从引进、吸收开始转向移植、融合,用中国办法解决中国教育社会学的问题,“本土化研究”趋势越来越明显。

三、社会教育学研究热点分布与学术前沿可视化分析

(一)关键词共现分析

根据改革开放以来教育社會学关键词共现图谱可知,目前教育社会学共有13个关键词聚类,它们是教育社会学、社会学、教育公平、教育、社会学家、社会分层、思想政治教育社会学、研究对象、文化资本、方法论、教育改革、远程教育、文化资本。根据关键词聚类结果,我们把教育社会学相关文献进行分析、总结,最后归纳为四大模块研究域,组成教育社会学研究的学术模块基础。

1.传统教育社会学派和新兴教育社会学派两种学派的学派模块研究域。这一模块研究域的主要关键词有教育社会学、学科性质、伯恩斯坦、教育社会学家等。由于研究角度不同,时代需求不同,学者会在教育社会学到底属于教育学分支还是社会学分支存在分歧,还有学者认为教育社会学属于两者之间的边缘学科。在笔者看来,争议和分歧的存在是促进教育社会学进一步发展的重要因素,有助于我们透过分歧,与时俱进看到整个教育系统与社会结构之间关系的全貌,从而更好地进行教育改革。

2.教育制度与其他社会制度之间的结构功能关系模块研究域。本模块研究域的主要关键词有教育公平、社会分层、社会流动等。此知识域一直是教育社会学的传统研究领域,随着我国经济社会的快速发展,阶层分化的速度趋缓,开始呈现固化趋势,因此,此模块研究域是教育社会学需要持续关注的部分。

3.学校与社区、学校组织内部的社会关系模块研究域。本模块研究域包含的主要关键词有师生关系、朋辈群体等。师生之间应由静态的“师教生学”关系转变为动态的“共生互学”关系[9]。此模块研究域为教育社会学的微观研究,通过社区、班级及朋辈群体等特殊的社会集群的研究,促进学校教育民主化,促进学生个体社会化以及终身教育的形成。

4.研究教育教学过程中的各种社会学问题模块研究域。本模块研究域包含的主要关键词有知识社会学、教育改革、社会学分析、思想政治教育社会学等。此模块研究域主要对教育内容、教育方法及教育评价等问题进行社会学研究。

(二)研究热点分析

结合教育社会学研究关键词频率排名可知,教育社会学、社会学、社会学家、教育与社会等是该领域研究的热点问题。特别是教育与社会、教育公平、高等教育等关键词,处于关键节点的重要位置,是本领域学者研究的热点问题。

(三)突现词及发展趋势分析

突现词是某段时期内突然变化的词汇,反映了某一时间段教育社会学的研究热点,根据改革开放以来教育社会学突现词Top30的强度以及持续的时段,从中发现了四个值得关注的词,马克思主义、新教育社会学、教育研究以及思想政治教育社会学。分析发现,改革开放以来我国教育社会学研究主题经历了从学科重建到内涵发展再到本土特色的学术历程,其研究轨迹大致可以分为三个阶段。

第一阶段是学科重建期(1979—1990年)。此时的教育社会学研究者对教育与社会性之间关联研究的必要性达成共识,出现在这一时间段的突现词马克思主义、教育社会学家、社会学思想也充分印证了这一点。这十年间,教育社会学外部轮廓日渐清晰。

第二阶段是内涵发展期(1990—2010年)。此时的研究重心逐渐向学科内部转移。这一时期的突现词教学论、教育均等、教育改革、新教育社会学等,充分表明了这一阶段的教育社会学研究内容广泛,思维活跃,既有对市场经济教育公平等宏观问题的探讨,也有对班级结构、课程内容等微观内容的思考。此外,华南师范大学的陈国华、郑淮2010年在《宁波大学学报》第32卷第1期上发表的《质的教育社会学研究探析》一文中,分析了教育社会学领域引进质的研究方法的必然性[8],拓宽了教育社会学研究视野。

第三阶段是本土特色期(2010年至今)。此时的教育社会学学术研究进入了快速发展期。笔者称其为“本土特色期”,缘于研读文献的过程中,发现教育社会学研究者从未放弃教育社会学的本土化研究,早在学科恢复重建期就立志于学科的“中国化”发展,大量的调查研究法和比较研究法也充分说明了其所蕴含的本土化韵味,而这一时期的教育社会学研究已极具中国味。不论是学科内涵建设方面,还是学科外延方面,都反映了中国教育社会学研究者在不断拓展学科视野和理论边界,衍生出了諸如职业教育社会学、远程教育社会学、思想政治教育社会学等多个学科分支领域,表明中国教育社会学研究者已经开始努力摆脱国外理论和经验标签,逐步形成了浓厚的本土研究特色。

四、结语

本文以CNKI数据库中改革开放以来教育社会学研究文献为样本数据,分析教育社会学理论文献,得出结论: (1)改革开放以来,关于教育社会学的研究呈现阶段波动、总体增长的趋势。高产作者同时具有高被引的特征,多来自师范类高校,部分综合类大学也开始了该领域的研究,且颇具规模。(2)马克思主义、新教育社会学、教育研究以及思想政治教育社会学是改革开放以来中国教育社会学领域研究最受关注的词,说明了我国教育社会学研究经历了从学科重建到内涵发展再到本土特色的学术历程。(3)进入新时代,习近平总书记关于人类命运共同体理念的提出,人工智能和大数据等新兴技术的兴起,以及小康社会全面实现以后,中国教育该何去何从,将成为教育社会学今后的研究热点。

参考文献:

[1]中共中央文献研究室.十二大以来重要文献选编(中)[M].北京:人民出版社,1986.

[2]亢晓梅.师生课堂互动行为类型理论比较研究[J].比较教育研究,2001(4):42-46.

[3]钟启泉.“学校知识”与课程标准[J].教育研究,2000(11):51-54.

[4]罗燕.教育的新制度主义分析:一种教育社会学理论和实践[J].清华大学教育研究,2003,24(6):30-34.

[5]钱民辉.教育真的有助于向上社会流动吗:关于教育与社会分层的关系分析[J].社会科学战线,2004(4):194-200.

[6]吴康宁.中国教育改革为什么会这么难[J].华东师范大学学报,2010,28(4):10-19.

[7]吴康宁.学生仅仅是“受教育者”吗:兼谈师生关系观的转换[J].教育研究,2003(4):43-47.

[8]陈国华、郑淮.质的教育社会学研究探析[J].宁波大学学报,2010,32(1):10-13.

编辑 鲁翠红