思维导图:基于思维可视化的历史思维能力提升路径

2023-05-30谈娟

谈娟

[摘 要]培养学生的历史思维能力是中学历史教师的重要职责,也是落实历史学科核心素养的关键。要培养学生历史思维能力,有必要教会学生使用思维导图开展学习。教会学生绘制和使用思维导图,可以把零散的知识结构化、复杂的知识概要化、抽象的知识具象化,从而帮助学生提高记忆效率,促进深度学习,提高思维能力。

[关键词]历史思维能力;思维可视化;思维导图

[中图分类号] G633.51 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2023)01-0071-05

思维作为一种品质和能力,是人智慧的集中体现。培养学生的思维能力是中学教育的重要任务。《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》强调使学生通过高中历史课程的学习,进一步拓展历史视野,发展历史思维,提高历史学科核心素养。能力是素养的基础,要落实历史学科核心素养,就必须重视对历史思维能力的培养,使学生具备有历史学科特征的关键能力和思维品质。

尽管历史思维能力的培养已经引起了教师的广泛关注,但仍存在一些问题,如历史思维能力培养的手段仍比较单一,主要是从教师“教”的层面来探究,较少关注学生“学”的层面。不少教师把历史思维能力视为应试能力,主要通过试题训练来培养学生的这种能力,而学生更多的是关注答案本身,忽视了答案形成的思维过程,导致学生被动接受教材中的历史解释,对历史事物缺乏独立见解和理性思考。为了推动学生深入思考,有必要将师生的思维过程和方法展现出来,即做到思维可视化。

思维可视化是指以图示或图示组合的方式把原本不可见的思维路径、结构、方法及策略呈现出来,使其清晰可见的过程,通俗地说就是把大脑中的思维“画”出来的过程。思维可视化把师生的思考过程清晰地呈现出来,不仅极大地提高了信息传导速度,还有利于学生理解和接受,透过现象把握规律,从而提升学生的思维能力。

目前教学中常用的思维可视化图示工具主要包括:思维导图、思维地图以及概念图。其中思维导图使用频率较高,但通常用于教师展示教学知识结构,多由教师制作,学生观察。由于学生没有自己动手操作,因此教师的思维过程是怎样的、采用了怎样的思维方法学生仍然不了解,这就限制了学生思维能力的提升。

本文将以《中外历史纲要(上)》第四单元“明清中国版图的奠定与面临的挑战”思维导图制作实践为例进行探析,以期为高中学生历史思维能力的提升提供些许启示。

一、思维导图:思维能力提升的利器

不少人对思维导图存在一定误解,以为思维可视化图示工具就是指思维导图。实际上,思维可视化的三种图示工具各有千秋。思维地图用来描述历史概念的内在特征,体现了对思维的分解。概念图用来揭示概念之间的复杂关联及问题解决策略。而思维导图则注重展示思维过程,帮助学生厘清知识之间的层级关系,树立系统认识历史事物的意识。思维导图对学生归纳整理所学、构建知识体系、训练发散思维具有较好的作用。学生可以利用思维导图把零碎的知识点关联起来,提高记忆效率,且在绘制过程中通过补充完善与中心主题相关的信息而触发联想,激活灵感,不断拓展思维广度、延伸思维深度,形成对历史事物的全局化认识。教师必须对几种思维可视化图示工具的优点有清晰认识,在教学实际中,可以根据教学内容灵活选择某一种工具,也可以将几种工具结合起来使用,以使这些工具在思维能力训练中发挥最大的作用。

二、牛刀小试:思维可视化逐步推进

第四单元“明清中国版图的奠定与面临的挑战”内容庞杂,历史概念众多,时间跨度大,而且由于教材采用通史体例编撰,所以专题线索不清晰,这给学生的理解和记忆带来了一定困扰。为了帮助学生厘清主要知识点,构建明清时期统治情况的知识体系,笔者给学生布置了制作思维导图的任务。

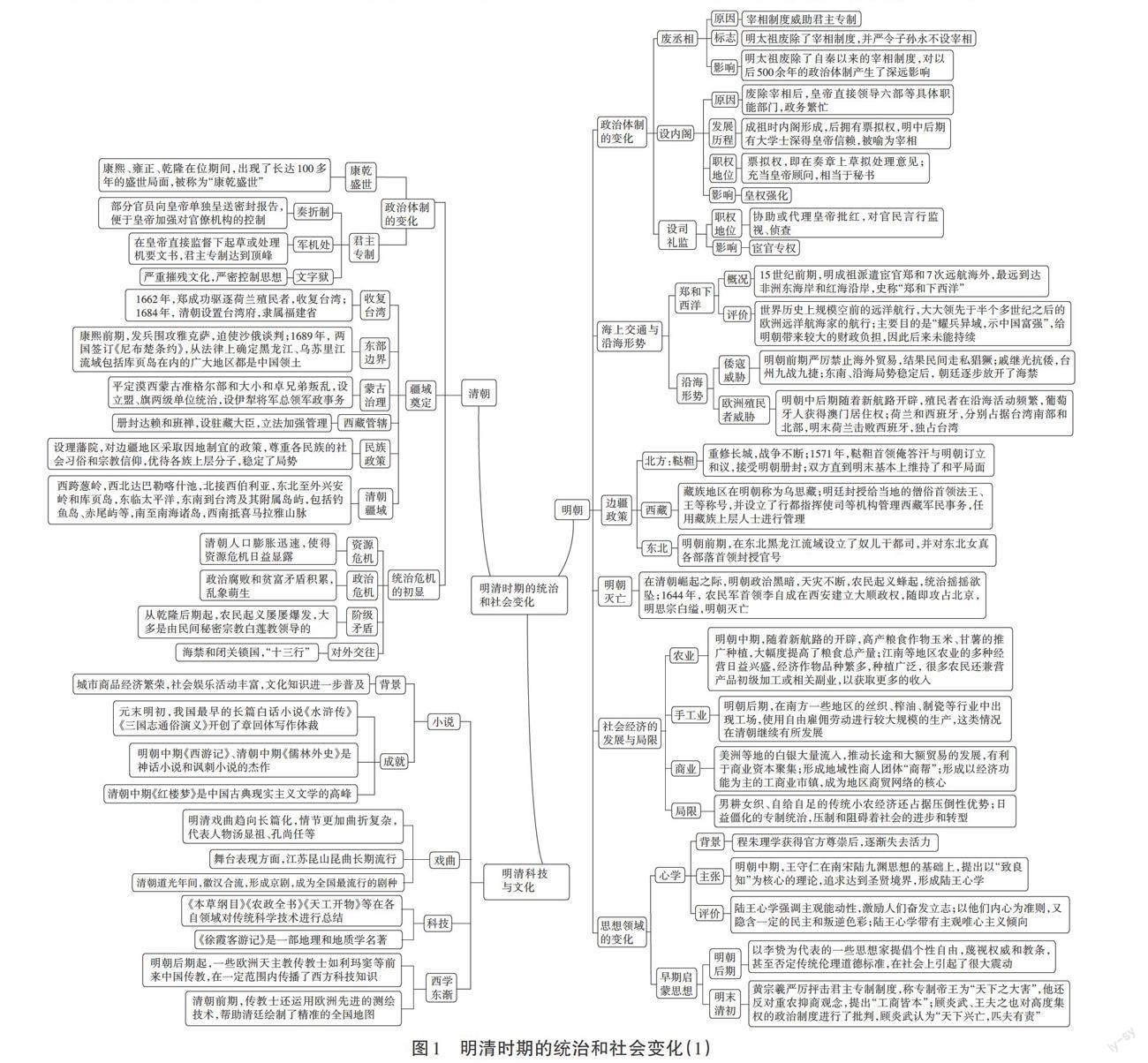

经过笔者简要的介绍和作图示范,学生对如何绘制思维导图有了初步的认识,很快完成了任务。网络上绘制思维导图的工具、软件不少,考虑到学生掌握电脑制图技术需要大量的时间和精力,所以平时笔者都是让学生直接手绘完成。以下是高三彭同学的作业,为了让观者尽可能清晰地辨识图中文字,笔者用亿图软件将其仿制出来(见图1)。

图1在中心主题“明清时期的统治和社会变化”之下设置了“明朝”“清朝”“明清科技与文化”三个节点,体现出彭同学具有初步按照通史时序梳理知识的意识,整幅图基本覆盖了这一单元的主要知识点。以“明朝”这一分支来看,彭同学在第二层级设立了“政治体制的变化”“海上交通与沿海形势”“边疆政策”“明朝灭亡”“社会经济的发展与局限”和“思想领域的变化”六个节点,可见该生已基本掌握以“政治、经济、外交、民族关系、思想”为主要线索探究社会状况的思维方法。其中由“政治体制的变化”联想到变化的表现包括第三层级的“废丞相”“设内阁”“设司礼监”等,还在第四层级阐述了“原因、标志、发展历程、职权地位、影响”等要素,对第三层级的三个历史概念做了更深入的阐述。从该思维导图中同一层级的节点数量可以看到該生思维的广度,从一个分支的长度又可以看到该生思维的深度,说明该生在制作思维导图的过程中对相关知识点展开了多方联想,并按照层级梳理出了历史知识的内在逻辑,展现出明清时期社会各方面状况的整体结构,这提升了该生系统认识事物的思维高度。可见,思维导图对拓展学生的思维大有裨益。

但图1也暴露了该生在运用思维导图时存在一定的问题。比如第一层级“明清科技与文化”的相关内容可纳入“明朝”“清朝”两个节点分别整理。历史信息的整合应当遵循经济性原则,就是把复杂的历史最大限度地概括、浓缩,在图中呈现出的信息应当高度密集和简化,使人能够在较短的时间内掌握更多的重要内容。

第二层级的节点如“政治体制的变化”“海上交通与沿海形势”“社会经济的发展与局限”“思想领域的变化”等,基本上是照搬教材中的子标题。这说明该生不能很好地凝练课文线索,缺乏更有高度的思考。

再如“政治体制的变化”在明清两个阶段都有具体表现,那么这些变化体现出怎样的政治演变趋势呢?教师要引导学生对明清社会历史现象按不同的领域来进行对比、归纳,使学生形成历史解释,如果学生单纯按照时间来整理历史信息,往往难以对明清两朝的情况进行综合分析。因此可把明清政治体制变化的表现归于一处进行梳理,进一步归纳出这一时期君主专制继续强化的趋势。

另外,图1对最后一层级节点的叙述冗长,不仅不符合思维可视化工具简洁明了、高度浓缩的特点,还容易遗漏知识点。这主要是该生没有对历史信息进行综合、提炼、重组等思维活动。运用思维导图进行思维训练还需要常态化,教师应耐心引导学生,使学生的相关思维得到充分锻炼。

三、渐入佳境:学生思维能力的进阶

要绘制一个科学有效的历史思维导图,就必须对每一个相关的历史概念都有较为深入的认识。

以明朝政治体制的变化为例,为强化君权,明朝废除了丞相制度,皇帝大权独揽,然而皇帝因尽一人之力无法完成整个国家的政务,于是设立内阁。内阁原来仅充当皇帝顾问的角色,到明朝中后期,个别大学士因获得皇帝青睐而权倾朝野。为从制度上牵制内阁,又设立了司礼监等机构,这客观上为明朝中后期的阉党乱政埋下了伏笔。然而无论是内阁还是司礼监的设立,本质上都反映了封建君主专制的强化。

当学生的理解达到了这样的深度,他们再将“废丞相”“设内阁”“设司礼监”等措施进行对照时,就体会到明朝不断强化皇权的政治趋势,并认识到皇权强化的弊病。让学生在思维导图中将日益僵化的政治体制与日益蓬勃的商品经济发展以及社会新思想、新文化的产生进行比对,有助于他们归纳出腐朽的封建制度阻碍社会进步的深刻结论。

学生只有做到了解全部的历史概念,包括构成这些概念的基本要素,才能对知识展开对比、分析、归纳、提炼等思维活动,使之条理化、系统化,同时不断深化历史认识,最终构建出历史知识网络。

在完成第四单元“明清中国版图的奠定与面临的挑战”的教学后,学生对明清时期的社会状况和国际形势形成了一定的认识。教师组织学生统观整个单元,把明清两朝政治体制的变化、明朝民族关系的处理、清朝疆域的奠定、明朝的沿海形势与清朝的对外交往等内容合并整理,再分为政治、经济、民族关系、对外交往、思想、文化、科技等七个方面。在这过程中,学生需要具有全局意识。

不少人误以为思维导图就是通过图形的方式把课文的知识点罗列其上,这实际上并没有真正理解思维导图的内涵。思维导图,重视以图的形制训练思维的深度和广度,图示是手段,思维才是关键。

找到关键线索以后,教师指导学生以简明扼要的语言描述历史概念,铺陈主要史实。对课文中不构成直接或重要影响的历史信息,比如明朝和清朝兴衰的时间、都城、统治者等信息,不用面面俱到。同时文字描述应尽可能精炼,不要使用句子,而是使用词或短语来描述,还要突出不同历史现象的特征,避免混淆历史知识。

在对知识梳理的过程中,要顺着与主题相关的各分支不断延伸思维,展开联想。比如经济角度,首先思考“有哪些行业反映了明清社会经济发展,分别有什么表现?”,然后从“农业”这条分支继续深入思考“农业上高产作物的广泛种植对粮食产量的提高有什么影响?粮食产量的提高对人口剧增有什么影响?人口剧增与土地等资源紧张的矛盾将如何解决?”。接着由农业发展联想到国家政策,思考“面对人口、资源压力,赋税制度改革带来什么社会影响?”。再在农业与工商业的发展之间建立逻辑联系,思考“人口分流到新兴的工商业市镇,改为从事手工业和商业对工商业的发展有什么影响?商业的繁荣和手工业的兴盛,对江南地区雇佣自由劳动力大规模生产的经营方式有什么影响?”。最后把视角从具体经济领域扩大到社会变化层面,思考“明清时期农产品商品化、农民市场意识增强和工商业发展给社会经济结构带来了什么变化?工商业发展对社会观念转变、新思想出现有什么影响?工商业发展、社会观念转变在文化艺术领域有什么表现?”……顺着这样的方向,学生延伸思维,逐步推理,深度学习,进而厘清各层级、各历史概念之间的逻辑关系。在梳理的最后,把思维导图中分散出去的各类信息再归纳整合起来,从中得出这一时期政权统治和社会变化的总体认知。经过优化,不少学生所作的思维导图有了明显进步。

以下是高三张同学的作业,笔者也用亿图软件仿制出来(见图2)。

图2从七个方面展示了明清时期的统治情况和社会变化,把明清时期方方面面的历史现象、重要概念都直观地显示出来,学生将图中信息进行对照思考,就能较容易地把握这一时期中国社会的基本特征。政治上,君主专制达到顶峰,也暴露出其腐朽性,说明君主专制制度渐趋衰落;中央与地方,尤其是与边疆地区的关系空前加强;对外交往中和平与暴力并存,外交关系渐趋保守和封闭。经济上,农耕经济高度繁荣,高产作物推广种植,人口剧增,多种经营方式出现,人们市场意识增强,赋税改革,白银货币化,资本主义萌芽缓慢发展,区域性长途贸易和专业化的工商业市镇兴起,商帮形成,这些说明社会已孕育了新的经济因素。文化上,一些反封建、反传统的思想家出现,他们批判专制集权、提出工商皆本、呼吁个性解放。另外,中外交流也进入新的时期。种种迹象表明此时中国社会正处于从农耕文明向工业化近代文明转型的关键时期,但是由于阻碍重重,中国错过了向工业文明转型的时机。

经过调整,最终呈现的思维导图线索清晰、提纲挈领、层次分明,把烦琐的信息简洁地表现出来,不仅大大提高了记忆效率,而且全面展示了明清时期社会各方面的情况,有利于学生整体把握明清社会的基本特征。图2从孕育到形成,学生的思维经历了从历史局部到历史整体、从历史现象到历史本质的过程,学生进行了概括、对比、分析、综合、提炼、推理等大量思维活动,在此过程中学生的思维能力获得了提升。

在设计和绘制思维导图过程中,要注意图中的符号要简单、明了,整个图示要做到结构简练、线条清晰、布局合理,让人一眼就能捕捉到其中的内在联系。

思维导图不仅是对书本知识的简单梳理,而且根据学生的理解对历史概念进行了结构化重组,反映出学生对相关历史知识的把握程度。科学地运用思维导图学习,可以帮助学生把零散的知识结构化、复杂的知识概要化、抽象的知识具象化、隐性的知识显性化,从而达到提升思维能力的作用。

在此过程中,学生可以对照思维导图查漏补缺,从而构建完整的知识体系。教师也可通过学生绘制的思维导图发现不同学生的思维差异,从而有针对性地加强与学生的对话交流,帮助学生提高学习效率。

实践表明,部分学生在绘制思维导图时会面临着一定的困难,如因为概括能力和结构化思维的能力相对较弱,无法用简约、直观的图示来表现复杂、抽象的历史知识;因为学习不够深入,对历史事物的理解停留在表层,不能够提炼出本质的认识。这就需要教师帮助学生深度把握历史事物,给学生教授相关的技巧、方法。运用思维导图学习还应注意避免一个误区,就是过于突出图的设计而忽视了思维的成分,使用各種鲜艳的颜色、花里胡哨的标记和图案,导致喧宾夺主,干扰学生对信息的获取,增加学生的学习负担。

总之,思维可视化工具对学生思维能力的培养大有裨益。如果教师能够教会学生灵活使用这些工具,就能帮助学生提高记忆效率,深入问题根本,挖掘历史规律,发展思维能力,从而落实核心素养培育,使学生终生获益。这是一个漫长的过程,有待教师在实践中不断探索前进。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中历史课程标准:2017年版2020年修订[M].北京:人民教育出版社,2020.

[2] 刘濯源.思维可视化与教育教学的有效整合[J].中国信息技术教育,2015(21):5-7.

(责任编辑 袁 妮)