虚拟仿真在轨道车辆强度课程实验教学中的应用研究

2023-05-30石晓玲王向玲王晓蕾常悦辛利伟宋要斌贺全智

石晓玲 王向玲 王晓蕾 常悦 辛利伟 宋要斌 贺全智

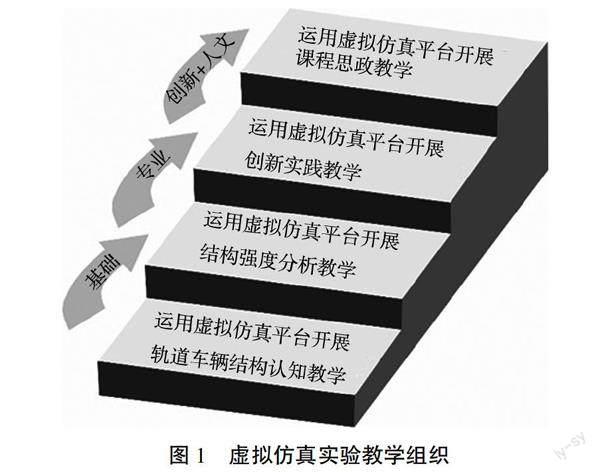

摘 要:随着轨道车辆强度课程实验教学比重的逐年增大,将虚拟仿真软件引入轨道车辆强度课程的实验教学中,提出“基础-专业-创新-人文”4层次的虚拟仿真实验教学方法,即利用有限元软件实现轨道车辆结构认识和强度分析,结合相关科研项目和创新实践活动,提高学生的仿真应用能力与创新能力,引导学生深入理解轨道車辆强度安全的重要性,既达到知识传授和能力培养融入教学过程的目的,又实现课程思政与实验教学的巧妙融合。该实验教学方法借助虚拟仿真技术有效降低了实验成本,有助于提高学生的工程实践能力,激发其科学探索精神,培养其职业精神和职业素养。

关键词:虚拟仿真;有限元分析;轨道车辆强度;实验教学;教学案例

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)14-0105-04

Abstract: With the increasing proportion of experimental teaching on the course of Rail Vehicle Strength year by year, virtual simulation software is introduced into the experimental teaching of the course of Rail Vehicle Strength, and a four-level virtual simulation experimental teaching method of "foundation - specialty - innovation - humanities" is proposed, that is, using finite element software to realize rail vehicle structure understanding and strength analysis, combined with relevant scientific research projects and innovative practical activities, improve students' simulation application ability and innovation ability, guide students to deeply understand the importance of rail vehicle strength and safety, not only achieve the purpose of integrating knowledge transfer and ability training into the teaching process, but also realize the ingenious integration of curriculum ideological and political education and experimental teaching. The experimental teaching method effectively reduces the experimental cost with the help of virtual simulation technology, and helps to improve students' engineering practice ability, stimulate their scientific exploration spirit, and cultivate their professional spirit and professional quality.

Keywords: virtual simulation; finite element analysis; strength of rolling stock; experimental teaching; teaching case

新工科以培养科学、人文和工程交叉融合的多元化人才为目标,急需从学习结果教育向目标导向教育(OBE)改革。轨道车辆强度作为车辆工程专业的一门专业必修课,涉及到轨道车辆结构认知、强度设计规范、强度分析和零部件强度试验等相关知识[1-5]。而在传统的实验教学中,轨道车辆类型复杂,货车、普通客车及动车组结构差异较大,受实验成本、实验场地和安全隐患大等条件限制,开放性实验占比较低,导致学生存在实践能力不强,创新能力不足等问题[6-8],可见传统的教学环境和模式都无法满足国家对现代化人才培养的需要,亟须探索一些新的实验教学模式来逐步提高学生的内在素质。

基于上述问题,众多学者开展了实验教学改革的相关研究。翟婉明院士等[9]提出了三转化理念,在此基础上实施二维度传递,即将教师的知识能力、科研成果通过课堂和实验教学转化为学生的综合实践能力。周萌等[10]从精细化、真实化、可扩展化及模块化四个方面入手,提出基于虚拟仿真平台的实验课程教学改革方法,解决了理论与实践相分离的问题。李虹等[11]以创新实验项目作为实验教学改革的切入点,开创性地设置了“开放实验项目超市”,实现了实战与模拟结合,教学与科研结合,推动了高校实验教学的发展。

近年来,随着3D可视化软件和虚拟仿真技术的日益完善,为各种专业课程的实验教学提供了新思路新方法。基于此,本文针对轨道车辆结构力学分析复杂、学生理解难度较大、实验测试成本较高的问题,提出了“基础-专业-创新-人文”4层次的虚拟仿真实验教学方法,即构建一套利用有限元软件实现轨道车辆结构认识和强度分析的实验平台,结合科研项目的仿真实验,达到提升学生综合实践能力的目的。

一 虚拟仿真实验教学组织

轨道车辆结构复杂,形式多样,包括以转向架、轮对、轴箱装置、弹性悬挂元件和减震元件为主的转向架结构及基本部件模块,以货车类型及车体结构形式为主,及敞车、篷车、平车、罐车和特种车辆的车体结构模块,以引起车辆振动原因分析、轮对簧上质量系统、车辆运行品质及安全性评估的铁道车辆运行性能模块,车钩缓冲装置及缓冲器的类型、结构性能分析模块。

本文以轨道车辆强度结构为载体,构建4层次的虚拟仿真实验教学组织,如图1所示,从轨道车辆的基本结构认识、结构强度分析,到创新实践实验,借助多种有限元软件,以多维度专业视角,扩展实践教学资源,培养具有创新性和实践性的工程专业人才。

(一) HYPERMESH虚拟拆解教学组织

以虚拟仿真教学为主线,建立轨道车辆强度的实验课程体系,涵盖“转向架结构原理及基本部件”“车体结构”“铁道车辆的运行性能”“车端连接装置”等基本结构认识。基于现有的虚拟仿真实验教学平台和虚拟仿真HYPERMESH软件,搭建虚拟拆解实践教学内容,不仅能够丰富实验教学形式,更重要的是对实验条件缺乏的高校实现车辆结构认知学习的全覆盖,对操作要求较高的课程提供了一个新途径。

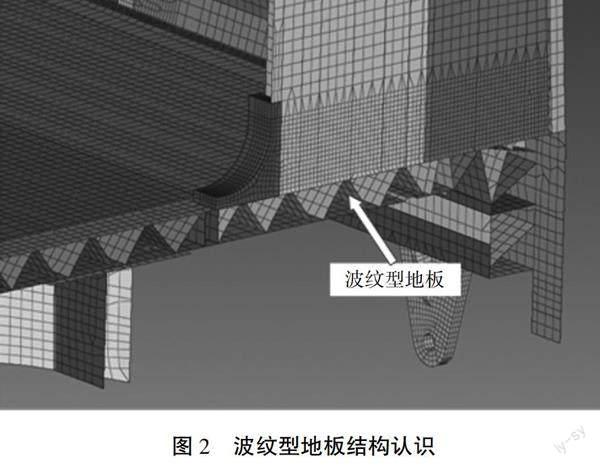

HYPERMESH软件可以快速导入轨道车辆三维结构,并对其进行网格划分,结构拆解,载荷施加等功能[12-13]。图2为波纹型地板局部结构,学生可以通过软件的拆解功能深入理解车体地板的波纹结构,该地板设计既达到了满足车体强度的要求,又实现了车辆轻量化的目的。

(二) ANSYS虚拟仿真结构强度分析教学组织

轨道车辆结构强度分析主要包括“车辆载荷分析”“车辆强度分析”及“车辆零部件强度试验”等。ANSYS作为结构强度分析的主要软件,具有易学易用的开放体系,界面友好,多平台支持,适用于结构、热、流体等多种物理场的分析计算,可以满足各行各业的工程需要,因此将ANSYS作为本课程虚拟仿真教学的主要工具。

ANSYS主要由3个模块组成,分别是可以实体建模和网格划分的Pre-processor模块,进行边界条件和施加外载的Solution模块,分析处理模型计算结果的General Postproc和TimeHistPostproc模块[14-16]。另外,ANSYS开放的构架提供了广泛的CAD和CAE接口,利用该软件可以导入HYPERMESH划分完的有限元模型,学生根据实际情况和相关标准,对不同结构进行边界条件和外载的施加,通过静力学和动力学分析得到其计算结果,基于相应的强度理论对结构进行强度校核及结构优化,并将车辆零部件的仿真结果与实验结果进行对比,思考仿真结果和实验结果存在误差的原因有哪些,激发学生的科学探索精神和解决科研问题的能力。

(三) 创新+人文虚拟仿真教学组织

针对学生在虚拟仿真实验过程中遇到的实际问题,教师可以结合自己的科研项目进行针对性的引导,帮助学生加深对轨道车辆强度的理解,也有助于掌握此力学分析软件,为科研训练提供强大的工具。

同时,该课程可以开展一些创新实践活动,比如在虚拟拆解车辆实验教学过程中,可以向学生展示我国高速动车组的各类车型结构及每类车型的相关参数,通过这些大国工程激发学生的民族自豪感和爱国主义精神;在虚拟仿真结构强度分析过程中,设置一些极限性虚拟仿真实验,当轨道车辆结构某一处的最大应力超过其屈服强度时,车辆结构会发生变形破坏,对乘客的生命安全造成很大的威胁,进而引出“千里之堤溃于蚁穴”的人生告诫,强调机械工程师应该具有精益求精的工匠精神。

总之,与传统实验教学相比,采用虚拟仿真软件进行轨道车辆强度课程实验教学具有以下优势:

1)突破常规实验教学的限制。考虑到设备损耗率、空间成本和危险性等因素,有些实验课程难以开展,虚拟仿真实践教学可以全方位立体地向学生展示课本中无法接触或还原的知识。学生也可以通过虚拟仿真环境中的相关实验提升其实践能力。

2)打破院校教学科研的壁垒。以提升学生的创新能力和实践能力为目的,可以有計划地建设、引进一些具有示范引领作用的虚拟仿真实验,推动学校实验教学的改革与创新。

3)多次重复和再现虚拟仿真实验。学生可以通过拆解不同位置的结构,深层次理解轨道车辆的基本结构。在此基础上,通过配置不同的参数,对虚拟仿真分析结果进行对比,多角度理解轨道车辆强度的意义。

二 车辆车体强度虚拟仿真实验教学案例

(一) 虚拟仿真模型建立

轨道车辆车体由底架、车顶、侧墙、端墙组成,而车体底架为无中梁结构,主要由边梁、牵引梁、枕梁、波纹地板组成。将车体的三维模型导入有限元分析软件中,以四节点薄壳单元为主建立车体的有限元模型,单元长度为20~25 mm,最小单元为5 mm,建模时对该车整体及局部强度有贡献的结构,都予以考虑,轨道车辆车体的单元数为2 295 421个,节点总数为1 924 102个。

(二) 分析工况及约束

1 约束施加方式

车体由4个空气弹簧约束其垂向位移,1个中心销约束横向位移,车钩座约束纵向位移。

2 分析工况

1)根据EN 12663-1:2010《铁路应用-铁道车辆车体的结构要求》标准,分别计算垂向载荷工况(AW3)、整备载荷工况(AW0)、垂向超员工况(1.3AW3)、1 200 kN车钩压缩工况、960 kN车钩拉伸工况、端部压缩工况、驾车工况、复轨工况和转向架冲击工况、悬挂设备横向冲击工况、悬挂设备垂向冲击工况、悬挂设备纵向冲击工况和车顶1 kN的垂向载荷工况。

2)计算牵引、横向制动、垂向振动、乘客上下车4个疲劳强度工况。

3)分别计算车辆AW0与AW3状态下底架边梁的垂向最大位移变形量及车体钢结构状态下底架边梁的垂向最大变形量,并校核是否满足要求。即车体刚度在AW3状态下,地板横梁变形不超过跨距的1/1 000。

(三) 分析结果

1 车体静强度分析

利用ANSYS软件对轨道车辆车体进行有限元分析,基于VonMises准则得到车体结构的局部应力,并计算车体各个位置的安全因子Ms(如式1所示),判定车体强度是否满足设计要求,其有限元分析结果见表1和图3(以部分典型结果为例)。由表1可知车体结构在1 200 kN车钩压缩工况时安全因子为1.08,最小安全因子大于1,可见该车体静强度满足要求。

式中:Ms为安全因子;?滓Allowable为屈服强度;?滓Calculated为局部应力。

2 车体疲劳强度分析

车体疲劳强度评价参考IIW标准(ⅩⅢ-1539-96/XV-845-96《焊接接头及其构件疲惫设计标准》)。其中,IIW标准给出的双对数坐标系下的S-N曲线不是一条直线,而是具有双斜率的折线,该折线拐点对应的循环次数分别为Nc=1×107和N=2×106循环次数对应的疲劳强度值,即为FAT等级值。另外,该S-N曲线截止循环次数为N=1×109,如图4所示。

首先,从这些表中按设计要求及受力特点查找相符的接头几何形状,一旦接头形状选定,对比表中疲劳强度等级FAT的值,根据FAT级别对应的参数即可绘制该级别的S-N曲线和Miner准则计算损伤比累计,最后根据载荷谱或动应力谱所对应的里程数,求出寿命(里程),分析结构的疲劳强度是否满足要求。此外,还可以对车体结构进行屈曲分析及模态分析,更直观地理解不同车体整体结构的频率特性。

3 车体刚度分析

通过计算分析车辆AW0与AW3状态下底架边梁的垂向最大位移变形量及车体钢结构状态下底架边梁的垂向最大变形量,可知车体中部边梁下翼缘的垂向位移为9.09 mm,低于地板横梁变形不超过跨距的1/1 000要求,可见该车体刚度满足要求。

根据上述步骤,改变仿真模型中的载荷值、危险部位结构,得到不同的分析结果,促进学生掌握车体不同部位的结构应力,归纳出结构强度的影响因素。特别是当外载较大时,可能引起车体结构的断裂和破坏,这些形象直观的虚拟仿真结果也使学生在潜移默化中理解结构设计的安全性与经济型的对立统一,提高学生的责任意识和职业素养。

三 结束语

本文基于HYPERMESH和ANSYS虚拟仿真软件实现了虚拟拆解教学、结构强度分析教学,不仅降低了授课的成本及难度,而且通过引进一些先进的虚拟仿真平台丰富了教学资源,拓宽了实践驱动型教学模式,达到了实验课程教学可视化、可扩展与模块化。同时,结合教师的科研项目和实验过程中遇到的问题,适当开展一些创新型实验,引导学生深入理解轨道车辆强度安全的重要性,既达到知识传授和能力培养融入教学过程的目的,又实现课程思政与实验教学的巧妙融合。该虚拟仿真实验教学方法从“基础-专业-创新-人文”4个层次保证了实验教学的质量和效果,提高了学生的创新实践能力和虚拟仿真软件应用能力。

参考文献:

[1] 谢辉祥.工科类高水平行业特色型大学“双一流”建设路径研究[J].高等工程教育研究,2017(6):87-94,115.

[2] 贾广信,焦纬洲,李裕.基于“新工科+工程认证”的化工原理实验金课建设路径探究[J].教育理论与实践,2021,41(9):48-52.

[3] 王钰明,顾添翼,陈一枭,等.虚拟仿真取代实车测试的高校教学研究[J].实验室研究与探索,2020,39(2):79-82,130.

[4] 王志琼,刘广武,刘津彤,等.多维协同虚拟仿真创新实践教学体系构建[J].实验室研究与探索,2021,40(5):197-201.

[5] 唐进元,冯俊易,关先磊.柔性轴-盘转子系统的等频线及其振动特性研究[J].振动与冲击,2021,40(19):48-58.

[6] 何春天,阳光武,邹晓宇.铝合金挤压型材车体断面型腔快速设计方法[J].城市轨道交通研究,2019,22(8):103-107.

[7] 江浩斌,潘公宇,杨晓峰,等.车辆工程虚拟仿真实验教学体系与平台的构建[J].实验室研究与探索,2017,36(6):114-117,146.

[8] 刘洋,杜玉晓,蔡梦婷,等.基于PSIM的独立光伏发电系统仿真与实验教学设计[J].实验室研究与探索,2021,40(7):80-84,95.

[9] 翟婉明,刘建新.构建面向交通强国需求的轨道交通拔尖创新人才培养模式[J].高等工程教育研究,2021(5):12-15,56.

[10] 周萌,曹政才.基于虚拟仿真平台的科教融合拔尖创新人才培养方案探索——以機器人控制技术为例[J].高等工程教育研究,2020(6):62-66,72.

[11] 李虹,陈申华.高校开放式·创新型实验教学模式探索与实践——以重庆工商大学首创“开放实验项目超市”为例[J].高教探索,2013(5):102-105.

[12] 冯浩楠,刘相龙,付连著,等.一种实验室仿真系统的可靠性成本模型[J].实验室研究与探索,2021,40(4):120-123.

[13] 李巍.轨道客车铝合金蜂窝结构抗冲击性能研究[J].实验室研究与探索,2021,40(8):100-103,247.

[14] 胡仁喜,康士廷.ANSYS 19.0有限元分析从入门到精通[M].北京:机械工业出版社,2019:21-35.

[15] 王新敏.ANSYS工程结构数值分析[M].北京:人民交通出版社,2021:10-18.

[16] 李铁,张文虎.基于遗传算法的大型回转轴承热处理仿真分析[J].实验室研究与探索,2020,39(11):114-118.

基金项目:2021年山西省研究生教育教学改革课题“全日制专业学位硕士研究生实践教学体系构建——以矿业工程系为例”(2021YJJG328);2021年山西省研究生教育教学改革课题“能源类工程硕士专业学位研究生创新能力培养研究”(2021YJJG332);2022年山西省研究生教育教学改革课题“适应高等院校类型新定位的研究生多层次培养模式研究”(2022YJJG306);2022年山西省高等学校教学改革创新项目课题“本科生导师制推动下安全工程专业课程思政教学构建与实践”(J20221150);2022年山西省高等学校教学改革创新项目课题“疫情防控下采矿工程专业虚拟仿真实验教学平台体系建设研究”(J20221158);教育部产学合作协同育人项目课题“虚拟仿真赋能的安全工程专业实验教学改革”(220501867104653)

第一作者简介:石晓玲(1985-),女,汉族,山西平遥人,博士,副教授。研究方向为结构疲劳与可靠性分析。