盘马弯弓东胜卫

2023-05-30刘媛

刘媛

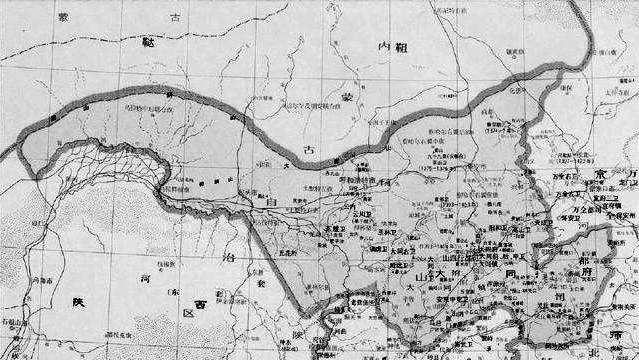

明洪武四年(1371年),明太祖朱元璋开国的第四年,在河套地区的黄河北岸设置东胜卫,属山西行都指挥使司,卫城遗址在今内蒙古自治区托克托县的双河镇。这一年,明廷还设置了河州卫(位置在今甘肃省临夏市)、辽东卫(位置在今辽宁省瓦房店市)、定辽都卫(位置在今辽宁省辽阳市)。洪武五年(1372年),“冯胜、傅友德帅开国公常升等分行山西,籍民为军,屯田于大同、东胜,立十六卫”(《明史》)。明朝初期在今内蒙古地区设置的卫所,自东而西依次有兀良哈三卫诸卫、大宁诸卫、开平诸卫、东胜诸卫、宁夏诸卫、甘肃诸卫等。其中东胜、宁夏两地的经营,增强了河套一带前哨的防卫,弥补了整个北边防御中最薄弱的环节。东北到外兴安岭,东到渤海,西到黄河中上游,北到阴山,明王朝早期的北方疆域边界徐徐展开,蒙元势力被远远驱赶到了漠北,东胜卫所在的黄河中部整个河套地区尽入明朝版图。

明东胜卫城墙遗址经历了600余年,如今基本完好,当地人们管它叫“城圐圙儿”。四面城墙大体围成了正四边形,周长大约8.7公里。在东胜卫城圐圙内里的西北角,另外有一处四边形的城址,西墙与东胜卫城的墙重合,北、东、南墙独立,周长大约2.2公里,这便是元代的东胜州城遗址。从卫星地图上看,元东胜州城偏居东北角,面积远远小于明东胜卫城。元王朝统一全国后,在东胜州至中兴府(今宁夏银川市)之间的黄河上设立了水路驿站,东胜州因水运发达,在元代有一定的知名度,这主要得益于它所处的地理位置,城筑在高冈之上,东北是一望无际的广阔平原,西南是黄河古渡,既是通达东西、连接南北的交通要冲,又是古代黄河的渡口津关所在,因此成为历代兵家必争的战略要地,也是和平时期的经贸繁华之地,千百年来的持续累积,给这里留下了丰富的历史遗迹,也出土过许多重要文物。

明东胜卫城规模宏大、修筑坚实,然而它真正被作为明帝国疆域掌握在明军的手里,只有短短的30余年。根据《明史》记载,洪武二十五年(1392年)八月,分置东胜左、右、中、前、后五卫。洪武二十六年(1393年)二月,罢东胜中、前、后三卫,同时设甘州右、中二卫(遗址在今张掖市)。永乐元年(1403年),又撤销了东胜左、右卫,同时设置宣德卫(遗址在今內蒙古自治区凉城县)、玉林卫、云川卫(遗址在今内蒙古自治区和林格尔县)、镇虏卫(遗址同在今内蒙古自治区托克托县)等。正统年间(1436—1449)虽一度复置东胜卫,但很快又撤销了,从此明王朝彻底放弃了东胜卫,这一带重新成为蒙元游牧部落的势力范围。

东胜卫是河套的门户,它一撤销,附近的云川卫等也被迫跟着一起放弃,这一带防线的其它几个卫也内迁或者放弃,朱元璋时期拿下的整个河套地区的黄河两岸、丰州滩(今呼和浩特市区南部),随着东胜卫等的放弃,很快就都丢掉了,明朝版图北部疆域由此大幅度南缩,相关的卫城、长墙、烽火台等长城设施也尽数弃用。放弃了东胜卫之后,明廷开始在今晋蒙边界修筑长城,在今大同市北部部署重兵,大同由此成了明帝国的边疆、御敌的前线。中国社科院谭其骧先生主编的《中国历史地图集》中,明朝的版图有两幅,一幅是明朝早期的疆域,在第二幅里,北部边疆大幅度“瘦身”“缩水”,在大同以北的位置是向南缩了200余公里,并且在朱元璋时期所拓大明疆域的南部、东北部、西部也有较大面积的放弃。《明史》也记载了疆域的变动:“计明初封略,东起朝鲜,西据吐番,南包安南,北距大碛,东西一万一千七百五十里,南北一万零九百四里。自成祖弃大宁,徙东胜,宣宗迁开平于独石,世宗时复弃哈密、河套,则东起辽海,西至嘉峪,南至琼、崖,北抵云、朔,东西万余里,南北万里。”

除了东胜卫城遗址,今托克托县境内的明长城遗址还有镇虏卫,明洪武二十六年(1393年)置,遗址在今黑城村。城墙周长约10里,四墙正中开门,并筑有瓮城。永乐元年(1403年),镇虏卫治迁移到了北直隶畿内,宣德元年(1426年)又搬回原址,正统十四年(1449年)镇虏卫治又迁移到了天成卫城(今山西省大同市天镇县),与天成卫治同在一城。清顺治七年(1650年),镇虏卫并入天成卫,改名天镇卫,雍正三年(1725年)改天镇县,至今该县仍用此名。

明朝中期后,随着东胜卫、镇虏卫的城堡放弃、军队内迁,今托克托县境全部重回蒙元势力范围。明世宗嘉靖年间,这一带并入了蒙古土默特部,部落首领俺答汗(亦称“阿拉坦汗”)驻牧丰州滩,并修筑了归化城(蒙古人称“库库和屯”“大板升”,遗址在今呼和浩特市区),被明廷封为顺义王。俺答汗的义子恰台吉(“台吉”为蒙语,一种身份的名称,相当于汉语的“王子”)在东胜卫城驻牧。“隆庆议和”后,恰台吉协助俺答汗解决了许多重大问题,深得当地百姓欢欣,因而名声大振,这一带百姓为纪念他,将东胜卫城称为脱脱城,后逐渐演变成今天的县名“托克托”。

托克托县境内还有一座战国时期的云中城,遗址在今古城村。周安王十二年(前390年),赵国赵武侯筑云中城。赵武靈王十九年(前307年),北破林胡、楼烦,筑长城,在此置云中郡,并改革军制,实行“胡服骑射”。云中城距今已历史久远,且其历经各代断续沿袭使用,城垣多次改造、另建,布局有了较大变化,现保存的城墙残高约5米。据考古发现,现存城墙每面长约2000米,周长约8000米,可能是战国时期的城池规模。城内还有一座子城,可能是汉代修建的。因遗址没有经过大规模的正式挖掘,尚不能断定,其详细情况还有待于今后的进一步考察与研究。这座古城是蒙古高原上的第一座史载城市,迄今已有2400余年。

除了以上城址,今托克托县境内还有更古老的“城”,指新石器时期的海生不浪文化遗址,海生不浪文化有多处遗址,其中海生不浪村(今称“海生不拉”村)距离东胜卫遗址只有不足20公里。一些考古学者认为“北方长城地区在距今4700—4300年有过发达的城址文化,包括海生不浪文化与老虎山文化等。约距今4300年开始,北方河套地区的岱海周围石城群、大青山南麓石城群消失,可能南下了,陶寺早期古城始兴。气候的变冷是北方长城地区文化南下晋南的主要原因”。(刘俊男《生业与文明:中国南、北及西亚上古社会组织演进比较》,中国社会科学出版社,2021年8月第一版)

明东胜卫城位于黄河之滨的“河套”,黄河“几”字弯上半部分古称“河套”,这里是黄河上游和中游的分界点,“黄河百害,唯利一套”,这一带的土地获得了黄河的滋养,自古以来就水运发达、土地平坦、草木丰美,迄今河套平原依然是重要的农畜产品生产区。这里也一直是蒙古高原游牧民族渡过黄河南下的重要渡口。蒙古汗国多次南下中原,都是从东胜州渡过黄河,穿过鄂尔多斯高原而深入内地,甚至到达云南大理及四川一带。

东胜卫附近还有大黑河归入黄河。清末詹天佑主持修筑的平绥铁路(北平到绥远,即今北京到呼和浩特,后延伸到包头,今称“京包线”)开通以前,今托克托县大黑河出口处黄河东岸上的河口镇为著名渡口,黄河上的船只往来于今宁夏回族自治区的银川、今山西省河曲、陕西省府谷之间,沿河两岸的物资运输大多从河口转运,河口镇成为呼和浩特地区的水陆转运枢纽,直到公路、铁路通车以后,这里才失去了货运枢纽的重要作用。

清代中期起,大量的汉族人来到河套一带,史称“走西口”,特别是实行移民实边政策后,托克托一带已全部放开垦荒种植。先是乾隆六年(1741年)在托克托城设置协理通判,由归绥道管领,乾隆二十五年(1760年)改为托克托理事同知厅,简称托克托厅,光绪十年(1884年)改称托克托县,到民国时期仍属山西省所辖。

今天的托克托县,因处于呼、包、鄂“金三角”腹地,是国家呼包银榆经济圈和自治区沿黄沿线经济带的重要产业区。