指向深度学习考查的高考试题分析及教学启示

2023-05-30王上锐凌莹颖

王上锐 凌莹颖

摘 要 分析2020-2022年全国理综生物学典型试题,从四个方面阐述其对深度学习的考查,并在此基础上提出相关教学建议。

关键词 深度学习 高考生物学试题 分析 启示

中图分类号 G633. 91 文献标志码 B

《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修改)》 (以下简称《课程标准》)中明确提出,高中生物学课程的宗旨是提高学生生物学学科核心素养,要求学生既能掌握生物学知识,又能养成科学思维的习惯、积极的科学态度,并发展创新实践能力。在课程实施过程中,完成核心素养培育目标的关键是学生的学习行为。认知心理学家认为学习能够使学习者产生新的倾向或能力,发展自我的认知、技能和情感。1976年马顿等人提出学习行为本质上可以分为浅层学习(surface-learning)和深度学习(deep-learning)两种,浅层学习多体现为对信息的记忆,如死记硬背、对事物知其然而不求其所以然等,而深度学习集中表现为对信息的解构和运用,如对发生的事物求其所以然、以理解为基础的模型建构、以批判为主的思辨、能实施科学探究解决问题等。显然,在生物学学科核心素养培养上,深度学习更为有效。

现行普通高中教育制度下,高考对生物学学科核心素养培养具有重要的引导性和评价性。 《中国高考评价体系说明》明确指出,高考改革必须站在教育改革发展全局的高度,发挥关键的、积极的导向作用,进而推动素质教育在基础教育阶段的落实和扎根。纵观2020-2022年全国卷,可以发现考查深度学习的试题比例逐渐提高,且呈现角度多样。本研究对近3年全国理综生物学高考试题中与深度学习吻合度较高的典型试题进行分析,并据此提出教学建议。

1 真题分析

1.1 考查探寻事物发生本质的意识

深度学习强调学生要多思考,多问“为什么”,多分析事物发生的内在机理。在试题中,对深度学习的考查常表现为运用生物学知识分析成因、解释现象、探索规律。

【例1】 (2020年·全国Ⅰ卷·31·节选)某研究人员用药物W进行了如下实验:给甲组大鼠注射药物W,乙组大鼠注射等量生理盐水,饲养一段时间后,测定两组大鼠的相关生理指标。实验结果表明:乙组大鼠无显著变化;与乙组大鼠相比,甲组大鼠的血糖浓度升高,尿中葡萄糖含量增加,进食量增加,体重下降。回答下列问题:

(3)实验中测量到甲组大鼠体重下降,推测体重下降的原因是__________。

(4)若上述推测都成立,那么该实验的研究意义是_________(答出1点即可)。

参考答案:(3)甲组大鼠胰岛素缺乏,使机体不能充分利用葡萄糖来获得能量,导致机体脂肪和蛋白质的分解增加 (4)获得了因胰岛素缺乏而患糖尿病的动物,这种动物可以作为实验材料用于研发治疗这类糖尿病的药物

试题分析:糖尿病属于“血糖平衡调节”的延伸部分,学生可能只是粗浅了解糖尿病患者的症状为“三多一少”,对这些症状产生的内在机理却不深究。例1以药物W破坏小鼠细胞的实验为载体,考查考生对糖尿病成因、症状发生原因是否进行过深度分析。学生通过实验现象“血糖浓度升高,尿中葡萄糖含量增加,进食量增加,体重下降”等,可以明确糖尿病发生与药物W直接关联。药物W破坏了小鼠的胰岛B细胞,小鼠体内胰岛素缺乏,无法充分利用葡萄糖来获取能量,因此分解蛋白质和脂肪等物质获取能量,从而导致小鼠体重减少。同时,由于缺乏胰岛素,小鼠体内血糖浓度过高,肾小管液中葡萄糖含量增加,管液渗透压增大,因此肾小管管壁重吸收水分变少,小鼠出现多尿的症状。

一般认为,实验研究就是正向解决问题,例如寻找治疗糖尿病的药物或措施。然而,本实验并非寻找治疗糖尿病的药物,而是利用W药物破坏正常小鼠的胰岛B细胞,导致较多考生无从下笔。通过例1学生认识到寻找治疗糖尿病的药物是最终目的,但进行实验探究必须有充足的材料才行。有了充足的患病糖尿实验动物,才能保证实验研究的持续性。因此,本实驗的研究不是为了获得治疗糖尿病的药物,而是为了获得患糖尿病的实验动物。

1.2 考查概念模型构建的能力

在高中生物学课堂中引导学生进行概念模型的构建,能有效帮助学生厘清概念的核心与本质,实现深度学习。在试题中要求学生根据有关信息,自主建构概念模型也是检测学生深度学习成效的重要方式。

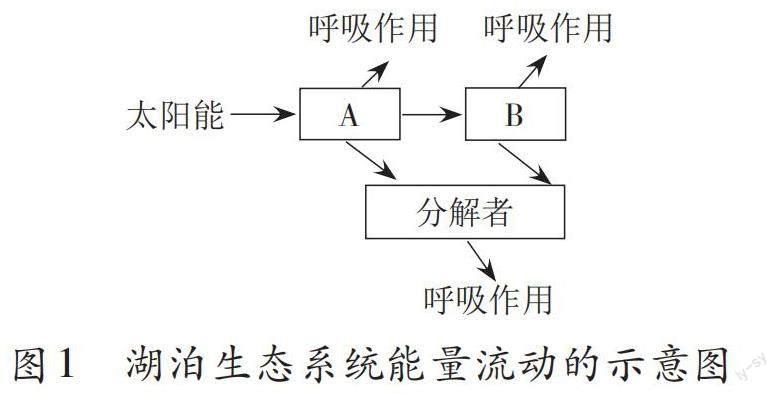

【例2】 (2020年·全国理综Ⅲ卷·31·节选)假设某种蓝藻(A)是某湖泊中唯一的生产者,其密度极大,使湖水能见度降低。某种动物(B)是该湖泊中唯一的消费者。回答下列问题:

(2)画出该湖泊生态系统能量流动的示意图。

参考答案: (2)

试题分析:能量流动是《课程标准》中重要的生物学概念之一,指生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程。例2以一个简单的湖泊生态系统为情境载体,考查考生对能量流动概念的理解与应用。人教版高中生物学教材中有生态系统能量流动示意图,但是许多学生机械背诵,并没有真正理解掌握,更没有自主建构能量流动图,因此考生得分不高。考生的丢分主要在两处:一是没有考虑分解者;二是没有考虑A、B的呼吸作用过程。发生能量流动的生命系统层次是生态系统,因此即使题干中没有提及分解者,在湖泊生态系统能量流动示意图中肯定包含分解者,即含有A、B、分解者三种生物类群。对于A而言,其能量来源于太阳能,一部分通过呼吸作用以热能的形式散失,另一部分以有机物的形式传递给B和分解者,B通过捕食A获取能量,由于B为最高营养级,因此B的能量一部分通过呼吸作用散失,另一部分流向分解者,分解者从 A 和 B 的遗体残骸以及 B 的粪便中获取能量,通过呼吸作用散失。通过三种生物类群的能量流动分析,构建出该生态系统的能量流动模型,这种构建概念模型的考查方式能够最直观反映出学生对概念的理解,也是考查学生是否进行深度学习的具体体现。

1.3 强化批判性思维考查

批判性思维的发展是深度学习最重要的成果之一。批判性思维,不是推翻他人意见、否定原有定论等简单线性思维,而是基于事实和论据,根据所学知识进行分析、推理和判断,得出合理结论的思维。近年来,通过考查考生搜集信息、正向和逆向分析已有事实、解决问题等能力,以检验学生深度学习成效的试题出现频率增高。

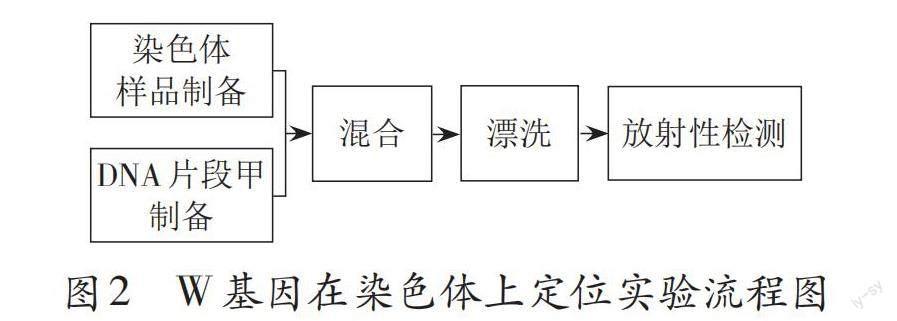

【例3】 (2021年·全国理综甲卷·30·节选)用一段由放射性同位素标记的 DNA 片段可以确定基因在染色体上的位置。某研究人员使用放射性同位素32 P标记的脱氧腺苷三磷酸(dATP,dA-P α ~P β ~P γ )等材料制备了 DNA 片段甲(单链),对W基因在染色体上的位置进行了研究,实验流程的示意图如下。

(1)该研究人员在制备32 P 标记的 DNA 片段甲时,所用dATP的α位磷酸基团中的磷必须是32 P,原因是_________。

(2)该研究人员以细胞为材料制备了染色体样品,在混合操作之前去除了样品中的 RNA 分子,去除RNA分子的目的是:__________。

参考答案: (1)dATP 为脱氧腺苷三磷酸,合成DNA时,需要脱掉末端的两个磷酸基团,只有α位磷酸基团参与DNA的合成 (2)防止制备的单链DNA片段甲与样品中RNA碱基互补配对,影响实验

试题分析:原因分析是高考常见题型,该题型要求考生搜集题干信息,运用分析推理、归纳概括等多种思维方法,根据生物学知识,完成观点或想法的文字表述,能较好考查考生的思维水平。例3以基因定位为情境载体,考查DNA合成过程中脱氧腺苷三磷酸的作用,本质是考查dATP的结构。考生需要根据题干信息,分析比较dATP、脱氧核苷酸、ATP三者之间结构的相同点,推理判断出dATP可以像ATP那样发生高能磷酸键断裂,转化为脱氧核苷酸以合成DNA。

作答例3第(2)问,关键是把握实验目的即“利用DNA 片段甲(单链)确定W基因在染色体中位置”。试题中有关信息多且杂,但主要是厘清“染色体样品制备、DNA片段甲制备、去除样品中RNA分子”三者的关系。主要关系为: “染色体DNA(W基因)转录产生某种RNA分子→该RNA分子与制备的DNA片段甲会发生碱基互补配对形成DNA-RNA双链分子→制备的DNA片段甲无法与染色体DNA(W基因)结合→影响实验结果”。在厘清三者关系的基础上,考生组织语言方可得出第(2)题的答案。学生搜集有关信息,并将这些信息进行条分缕析、科学推理,得出合理结论,最后运用生物学专业术语完美地呈现出来,这就是批判性思维的理性、过程性。

1.4 核验科学探究“真”能力

迁移是深度学习发生的重要特征,也是将内化知识外显的重要表现,而科学探究就是实现知识迁移、解决实际问题的关键能力。囿于纸笔测试的局限性,对科学探究的考查存在“虚化”的问题。然而,通过巧妙设问(如逆向设问),可以达到核验科学探究“真”能力的目的。

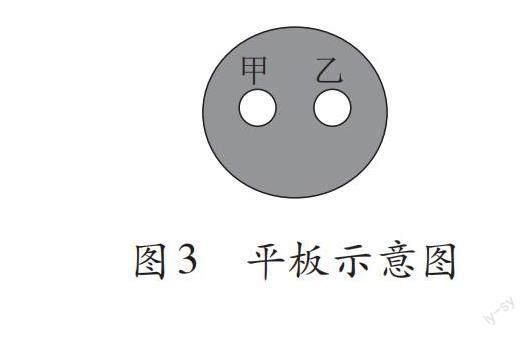

【例4】 (2022年·全國理综甲卷·37·节选)某同学从被石油污染的土壤中分离得到A和B两株可以降解石油的细菌,在此基础上采用平板培养法比较二者降解石油的能力,并分析两个菌株的其他生理功能。

实验所用的培养基成分如下。

培养基Ⅰ:K 2 HPO 4 ,MgSO 4 ,NH 4 NO 3 ,石油。

培养基Ⅱ:K 2 HPO 4 ,MgSO 4 ,石油。

操作步骤:

① 将A、B菌株分别接种在两瓶液体培养基Ⅰ中培养,得到A、B菌液;

② 液体培养基Ⅰ、Ⅱ中添加琼脂,分别制成平板Ⅰ、Ⅱ,并按图中所示在平板上打甲、乙两孔。

回答下列问题。

(3)为了比较A、B降解石油的能力,某同学利用步骤②所得到的平板Ⅰ、Ⅱ进行实验,结果如表所示(“+”表示有透明圈, “+”越多表示透明圈越大, “-”表示无透明圈),推测该同学的实验思路是_______。

(4)现有一贫氮且被石油污染的土壤,根据上表所示实验结果,治理石油污染应选用的菌株是 A ,理由是____________。

参考答案: (3)取浓度、体积相同的A、B两种菌液,将A菌液分别接种到平板I、II的甲孔内,将B菌液分别接种到平板I、II的乙孔内,置于适宜温度下培养一段时间观察透明圈大小 (4)平板II是一个缺氮但含有石油的环境,只有A菌株能在平板II上生长

试题分析:科学探究能力,是能够根据现实问题或困难,进行实验设计与实施等活动的能力。科学探究能力的掌握情况,是评判深度学习成效的一项重要指征。然而,考题中常出现的“根据问题设计实验方案(实验思路)或根据实验过程推测实验结果及得出实验结论”等设问方式,对于大多数考生来说就是“套写”而已,是另一种意义上的“背多分”。长此以往,老师和学生将逐渐养成“假探究、真默写”的思维及实践惰性。与以往不同,例4第(3)问转变切入点,引导学生从新的角度思考问题,即根据两个菌株的石油降解能力实验的结果,推测该实验思路,逆向设问,打破常规。这要求考生首先能够分析表格中信息,得知A菌在平板Ⅰ和Ⅱ上的生长情况分别为“+++”“++”,B菌在平板Ⅰ和Ⅱ上的生长情况分别为“++”“-”。然后,考生需要能够根据实验的单一变量和对照原则,推测A菌液分别在平板Ⅰ和Ⅱ上的甲孔(或乙孔),B菌液分别在平板Ⅰ和Ⅱ上的乙孔(或甲孔),最后考生还要明确观测指标为“透明圈”。第(4)问则呼应最终要解决的问题“筛选降解石油能力强的菌株”。考生需要结合该土壤条件为“贫氮且被石油污染”,从而得出平板Ⅱ是贫氮且被石油污染的环境,而能在平板Ⅱ生长的菌株就是菌株A。

2 教学启示

实现深度学习,落实生物学学科核心素养的培养任务,关键在课堂教学。

2.1 创设情境,以搭建深度学习的桥梁

学习能力需要通过问题解决才能得以提升,而问题源于创设的情境。近年来,高考命题呈现出“无情境不命题”的特点,进一步说明情境创设是实现学生科学思维发展的重要环节。在日常教学中,教师要充分借助与生活紧密联系的真实情境调动学生的积极性,启发学生的思维。如在学习“人类遗传病”这一节内容时,教师可以通过创设线上问诊的情境,让学生对常见的人类遗传病进行分析归纳后,基于遗传系谱图、电泳图谱等的解读解决真实情景中遇到的问题;又如结合当前的新冠疫情,教师可以从病毒的致病机理、检测方式以及疫苗的研制等方面开展学。

2.2 问题式教学,培育思维的深度和灵活性

陶行知先生曾说过: “创造始于问题,有了问题才会思考,有了思考,才有解决问题的方法,才有找到独立思路的可能”。对高中生物学教学而言亦然,问题就是核心与灵魂。这些问题,不是简单的是非判断,而是指向程序性知识的“为什么”“理由是”“机理”等开放性问题。这类问题能较好地激发学生深入探索知识、寻找解决实际困难的方法、创新科学研究思路,最终提高学生的思维深度和灵活性。精彩的问题式教学,应具有以下两点特征。

(1)具有多样化的设问。多样化从高中生物学课堂中的设问来说,是指提问的角度丰富。多样化的提问要求教师能从不同的方向提升学生思维的深度和广度。例如, “减数分裂”一节在引导学生分析减数分裂的意义时,教师不仅可以采用直白设问的方式让学生直接思考其意义所在,还可以将问题以另一种形式呈现,如“配子的形成为什么必须通过减数分裂?”两种设问虽然是指向意义的答案,但由于角度不同,学生思考的过程也会有差异。

(2)以学生和学生的发展为中心。问题的设计应该基于学生实际生活或学习经验出发。因此,教师提问前需要做到以下几点:① 认真考虑学生的认知规律,不能盲目超出学生目前已有的知识水平;② 能较好地激发学生的兴趣,使他们自主参与课堂讨论、分享表达观点;③ 问题的答案不具唯一性和封闭性,允许学生的不同观点落地,发展学生的开放性思维。当然,更关键的是,在学生回答过程中教师要能引导学生自主发现问题、提出问题、找到问题解决的思路或方法、发展和完善问题解决的路径。

2.3 用好思维导图,深化表层知识

对知识进行重组、构建并加以整合是深度学习必不可少的一个环节。思维导图是一种运用文字、线条、图像等将信息串联,使思维可视化的的工具。利用思维导图可以使杂乱无章的思维变得清晰有序,并且由于图像的连贯性,使用者思考的程度也会逐渐深入。因此思维导图是一种帮助学生实现思维深化的有效工具。以“细胞中的无机物——水”为例,教师可以从存在形式、运输方式以及调节等方面进行相关的知识整合。在构建思维导图的过程中,在水的存在形式方面,教师可以提问:自由水与结合水的比值可以反映生物的抗逆性,但这种相关性是如何实现的?这种设问就是一种很明显的深入思考的体现。在水的运输方式方面,教师可以提问:为何水分子在某些地方是通过协助扩散的方式进出的?此时可以提示学生从细胞膜的组成成分来分析,细胞膜以磷脂双分子层为基本骨架,磷脂头部亲水,尾部疏水,水分子通过自由扩散进出细胞的效率比较低,因此在肾小管集合管等部位就需要依靠水通道蛋白实现对水的快速重吸收。通过不断地挖掘、提问,最终实现学习的逐步深入。

3 总结

总而言之,深度学习在培养学生思维的广度、深度以及高度上有着至关重要的作用,在落实生物学学科核心素养培养上也发挥着重要的作用。因此,随着课程改革的不断深化,高考和学考作为评价学生学习成效的关键手段,也加大了对深度学习的考查。这些高考和学考试题正形成新的风向标,引领一线教育工作者不断探寻与创新。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部. 普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订) [S]北京:人民教育出版社,2020.

[2] 教育部考试中心. 中国高考评价体系说明[M]北京:人民教育出版社,2019.

[3] 孫银黎. 对深度学习的认识[J]. 绍兴文理学院学报,2007 (11):34-36.

[4] 高东辉,于洪波.试美国“深度学习”研究40年:回顾与镜鉴[J]. 外国教育研究,2019 (1):14-26.

[5] 叶晓芸,秦鉴. 论浅层学习与深度学习[J]. 教育技术导刊,2006 (1):19-21.

[6] 王上锐,凌莹颖. 指向科学思维培养的高中生物深度学习教学实践[J]. 中学生物学,2022 (6):26-28.