俞伟超与中国水下考古

2023-05-30王斌

王斌

摘 要:俞伟超是新中国水下考古学的开拓者和奠基人。在国际水下考古日益繁盛之时,他倡导组建中国第一个水下考古学研究室。他以身作则,亲力亲为,参加并指导新中国数次重大水下考古勘探及发掘工作,积极推动与国际水下考古机构的交流与合作,为新中国水下考古事业倾尽全力。及至晚年,仍笔耕不辍,病榻之上亦情系水下考古事业。

关键词:俞伟超;水下考古;南海I号

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2023.06.032

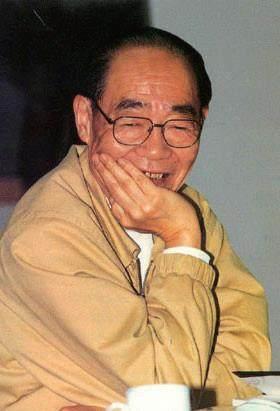

俞伟超(1933—2003),著名考古学家,新中国水下考古学的奠基人(图1)。其因在水下考古、航空考古、环境考古、古代遗传物质考古等方面的突出成就,被誉为中国“新考古学派”的开拓者。俞伟超先生倾尽毕生精力,倡导并组建中国第一个水下考古学研究室,参加并指导新中国数次重大水下考古勘探及发掘工作,开启了中国水下考古的崭新局面。本文有鉴于此,将对俞先生与中国水下考古事业的深厚渊源予以探析。

1 俞伟超与新中国水下考古学的发轫

19世纪中叶,瑞士湖上居址的发现标志着人类开始了有目的、有计划的水下考古研究工作。1965年,水下考古学国际会议的召开,使水下考古骤然成为国际考古界研究的热点。美国、苏联、英国、意大利、瑞典、日本等国家均成立了专业的水下考古队伍,考古学界的探索视角也由单纯的海底探宝转向对水下考古这一新兴学科的全方位探究。20世纪七八十年代,伴随着水下探测工具及技术设备的不断改进,国际水下考古迎来了蓬勃发展的契机。而此一时期,我国的水下考古则起步较晚。

1985年,被称为“职业捞宝人”的英国人迈克尔·哈彻将其在中国海域秘密打捞出的15万件瓷器于荷兰公开拍卖,此事引起了中国政府的高度重视。国家文物局立刻派出了两位资深文物鉴定专家冯先铭①、耿宝昌②前往阿姆斯特丹,以探究竟。与此同时,报告《我国陶瓷专家建议重视水下考古工作》也引起国家有关部委领导的关注③。国家科委发展研究中心与国家文物局联合召开会议就保护我国水下文化遗产、开展我国水下考古事业展开商讨。1986年11月,国家水下考古协调小组成立,并召开了第一次会议。

众所周知,水下考古是一项极其耗费人力、物力、财力的科研工作,尤其是在中国经济并不发达的20世纪80年代,其艰辛程度更可想而知。所以协调会议讨论由哪一单位出面组建中国水下考古研究中心时,与会领导均采取了审慎的态度。最后,著名考古学家、时任中国历史博物馆馆长的俞伟超教授主动承担了这项任务。他认为经费的紧张、水下考古人员的匮乏、项目没有前车之鉴等都不应该成为阻挠水下考古发展的障碍因素,因为中国水下文物的保护已经刻不容缓,况且“海底的沉船涉及的是中国通过海路与世界文化交流的历史”④。之后,中国历史博物馆水下考古学研究室—中国第一个水下考古机构也由此诞生。

俞伟超先生之所以如此主动而又义无反顾地承担如此艰巨的学科任务,是与当时中国考古的时代大环境及其本人的考古学理念紧密关联在一起的。20世纪80年代以后,中国考古界开始了对于本学科的整体反思,学界同仁有鉴于国外先进的考古学理论方法对新中国30多年来的考古发掘工作始末进行了重新地定位。正如俞先生在1993年接受采访时所说:“1985年以后,我感到我在思想上有所变化,但同时我还感到另外一种变化,那就是原本一些志同道合的朋友,由于不理解,观点也就慢慢有了分歧。”⑤俞先生所指自然是当时以他为代表的“新派”与“传统派”的争论。他认为:“一旦我国的考古学科能普遍使用新的科技手段来大量取得从前根本无法得到的新信息并有能力加以处理时,同一地点的考古发掘工作,便能得到远为广阔和深入的认识。”⑥时至今日,两大派别正好可以互补,争论已渐趋绵少。但放诸当时客观上刺激了考古学向多元化方向的发展,一个鲜明的实例就是中国水下考古的应运而生。俞伟超先生作为中国水下考古学的奠基人,之于历史、之于考古学均功不可没。

成立之后的中国历史博物馆水下考古研究室,在俞先生的领导之下便开始了紧锣密鼓的工作。1987年11月20日,《水下考古通讯》创刊,中国历史博物馆馆长俞伟超教授撰写了发刊词。“水下考古工作开展之初,我们没有多少经验,这是个新手段,不光是在我国,欧洲有几个国家在这方面较有经验,像意大利和法国,美国和日本也较好。”⑦1989年9月至12月,俞先生精心促成中国历史博物馆和澳大利亚阿德莱德大学东南亚陶瓷研究中心的合作项目,在山东青岛举办了中国首届水下考古专业人员培训班。从沿海各省市选拔而来的11名学员分别参加了潜水训练、水下考古理论、水下考古测量、水下发掘技术等项目课程的培训,这是新中国第一批从事水下考古学工作和研究的专门人才。同年10月20日,中华人民共和国国务院第42号令颁布了《中华人民共和国水下文物保护管理条例》,标志着中国水下文物保护管理工作以及水下考古科研工作从无到有。这一切,作为水下考古领路人的俞先生看在眼里,更是喜上眉梢。

2 俞伟超与新中国水下考古实践

新中国的水下考古事业是在俞伟超先生的领导下一步步走出来的,他力主吸纳先进的考古学方法,引进优良的技术设备,加强国际的交流与合作,积极筹备建立水下考古研究基地。可以说,新中国几次重大的水下考古活动,都留下了俞先生奋斗的足迹,或亲自参加,或谆谆指导,或研究考证。“古代沉船的发现由近海淤陆的偶然发现,转向对海底沉船的主动调查与发掘,表明我国海洋考古实践工作进入了全新的阶段。”⑧在俞先生看来,我国拥有长达1.8万千米的海岸线,从事水下考古业应主要集中在四大海域(渤海、黄海、东海、南海)及长江流域,而我国悠久的航海历史则为水下考古学的发展提供了广阔的前景。

2.1 積极推动水下遗址的调查与发掘

自20世纪80年代中期以来,我国的水下考古工作者们先后在渤海、黄海、东海、南海四大海域进行了多项水下沉船遗址及其他水下遗迹的调查和发掘工作。俞先生认为:“中国海上对外交通有两个方向,山东沿海对朝鲜、日本的贸易,以及广东沿海等对东南亚、西亚的贸易。”⑨所以在这两条线路上也最容易发现古代沉船遗迹,中国的水下考古工作应该首先着重于上述两大区域。

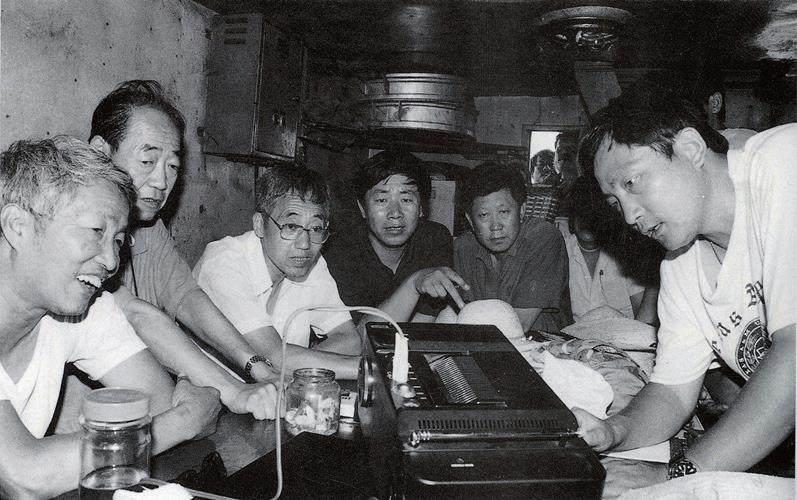

南海I号考古。1987年,交通运输部广州救捞局与英国海洋探测公司在广东省阳江海域作业时意外发现一艘宋代商船,打捞出200多件珍贵瓷器。该船瞬间引起轰动,中国历史博物馆馆长俞伟超先生兴奋地将这艘南宋沉船命名为“南海I号”,并认为其“是国内发现的第一个沉船遗址,它意味着一个新的开始。一直悬而未决的海上丝绸之路始发港口的考古悬案很有可能在这艘船上找到蛛丝马迹”⑩。沉船发现之后,俞伟超先生身体力行,亲自督导并参加相关调查发掘工作。1989年7月至8月,中国历史博物馆与日本国水中考古研究所就合作、调查、发掘南海沉船一事签署了合作意向书,俞伟超教授代表中方在协议书签字。1989年10月21日,国家文物局批准俞伟超先生为中日南海沉船调查发掘学术委员会中方委员。1989年11月5日至9日,中日合作南海沉船调查队成立k(图2),俞伟超教授任队长,日本国水中考古研究所所长田边昭三教授为副队长,共20人,对位于广东台山县以南海域的宋元时期沉船进行了综合性的实地调查,最终确认了沉船的确切位置,掌握了大批海底水温、水文、深度等第一手资料,为进一步调查发掘打下了坚实基础。1990年2月18日,中国南海沉船调查发掘学术委员会在京成立,苏秉琦任主任,俞伟超任副主任。俞先生说:“南海I号是一座宝藏,其中瓷器精美而丰富,等到全部打捞上来后可以装备一座很好的博物馆。”l这是第一次大规模地发现海上丝绸之路的实物例证,对研究中国海上贸易史、造船史、航海史等都具有极为重要的科学价值。

长山列岛考古。20世纪60年代,长山列岛附近渔民在水面以下60米左右打捞出了很多完整的岳石文化陶罐,中国历史博物馆馆长俞伟超对此十分重视。在水下考古研究室成立后,俞先生便责成水下考古工作队开赴渤海湾长山列岛搜寻距今4000余年的古沉船。“1989年7月1日那天,我们与日本有关方面签署合作协议,对长岛等地进行考察。我认为在长山列岛等地,是有可能发现‘岳石文化沉船的,这可能是中国最早的沉船。这个观点在以前的一次会议上发表过,当时已引起人们注意了。”m新石器时代,长山岛当与大陆相连,故在此发现遗址,俞先生并不感到奇怪,并坦言:“历史博物馆水下考古研究室的考古队员在长山列岛十个岛屿的周围海底进行为期三个月的仔细搜索。他们在那儿发现了几片龙山文化和岳石文化的陶片,大大提高了该海域存在岳石文化乃至龙山文化遗物的可能性。”n同时强调:“从附着在陶罐表面的生物遗骸来看,它们肯定长久淹没于海水中,而且由于器物完整,可以推测陶罐当时随沉船一起沉入海底。”长山列岛考古在中国水下考古史上留下了浓墨重彩的一笔。

绥中水下考古o。1991年辽宁绥中县附近渔民在三道岗海域打捞出一批古代的瓷器和一些破碎的船板。同年9月,中國历史博物馆组织国家绥中沉船水下考古队开赴绥中,对元代沉船展开调查。1992年7月,国家文物局副局长张柏、中国历史博物馆馆长俞伟超教授及文物局文物处有关领导亲临辽宁绥中元代沉船工地督查工作,并提出指导意见(图3)。之后调查工作又历经三次,基本探明了沉船情况,并发掘出大量磁州窑的瓷器和一批铁制农耕工具,为研究当时瓷器和铁器的内、外销情况以及造船和航海史都提供了极为重要的实物资料p。辽宁绥中元代沉船水下考古是我国首次独立进行的最大规模的调查和发掘工作,入选了1993年的全国十大考古新发现。

此外,在俞先生的倡导之下,从20世纪80年代末期开始,我国的水下考古工作者先后对福建连江定海沉船遗址、广东吴川沙角璇沉船、山东胶南琅琊台沉船遗址以及海南文昌宝陵港沉船遗址进行了调查。1997年12月,俞伟超先生在水下考古学研究室主任张威的陪同下至四川云阳,主持安排了三峡龙脊石水下碑刻调查发掘工作。值得一提的是,在抚仙湖水下考古中,俞先生作为国内水下考古的首席专家给予了全面细致的指导,做了大量的实物考证工作。2001年3月,北大教授、环境考古专家,至今唯一下潜至抚仙湖水下古城的学者于希贤先生将一块难以断代的夹砂红陶釜向俞先生做了全面细心地请教,并得到俞先生的满意答复。于希贤先生后来回忆说:“他是国内秦汉考古方面最有声望的一名学者。当时他看了这个夹砂红陶釜后,就断定是东汉时期的。”q

2.2 注重加强中外水下考古交流与合作

中国的水下考古事业在立足本国发展的同时,积极寻求与国际水下考古单位的合作,俞先生为此也费尽心血。水下考古研究室成立之后,中国的水下考古在国际合作层面上主要与日本展开合作。之后,合作国家、范围领域均不断扩大。

1993年9月10日,俞伟超先生与美国伍斯霍尔海洋研究所海洋勘探主任罗伯特·布莱德博士、海洋政策中心主任詹姆斯·布鲁德斯博士就双方合作进行水下考古研究工作的可能性进行了初步接触。中国历史博物馆馆长俞伟超教授向美方介绍了中国水下考古在国际合作方面的基本情况,阐述了对外合作的基本原则。1994年10月,中国历史博物馆与法国CMAX公司就双方合作进行水下考古研究进行了接洽。俞伟超教授向法方介绍了在中国申报国际考古合作项目的要求和程序,法方对此表示理解并将按照程序向中国政府的主管部门递交申请。1995年3月22日,瑞典东印度公司基金会向中国历史博物馆呈递了一条18世纪下半叶沉没于中国海域的欧洲东印度公司商船的背景材料,并表达了希望与中国水下考古机构联合进行海洋考古项目的愿望。俞先生对此表示支持。1996年7~8月,中国历史博物馆水下考古学研究室一行5人赴日本爱知县常滑市参加了配合日本中部空港建设的水下考古调查工作。应日本水中考古学研究所的邀请,俞伟超教授在调查期间到海上工作现场进行了相关指导,这是我国的水下考古工作者首次参与国外的水下考古工作,具有划时代意义。1995年10月13~17日,中国历史博物馆馆长俞伟超教授、水下考古学研究室主任副研究馆员张威应邀参加在美国加利福尼亚大学洛杉矶分校举办的中国水下考古学国际学术讨论会。在会上宣读了学术论文《中国水下考古的初步成果》和《海底七百年—绥中沉船调查》,这是中国水下考古与国外交流的又一次盛会。通过交流,中国的水下考古水平得到大幅度提升,并获得了国际考古同仁的广泛认可,有助于我国水下考古活动向良性发展,业已形成了“引进来”“走出去”的发展模式。

3 晚年矢志不渝,情系水下考古

俞伟超先生把自己的一生都献给了新中国的考古事业,尤其是对于水下考古,先生更是呕心沥血,“在茫茫大海中寻找几千年前的沉船和散落周围的细小遗物,当然极为困难。但只要财力允许,我们就不会放弃寻找古沉船的行动”r,执着敬业之心感人至深。

晚年的俞伟超先生对中国水下考古人员依然十分挂念。“水下考古是个艰辛的工作,对潜水员的身体影响很大。还要防备鲨鱼的攻击,很辛苦。”s在国外,一般是采取打捞公司的形式经营的,受利润的驱使,冒险的人很多,而在中国则不同,水下考古由国家专门组织统一调配,更多地依赖于考古人员的责任感和使命感,这一点尤为使人敬佩。“过去在中国历史博物馆时,很多人对水下考古人员薪酬高眼红,不理解,我给他们做过工作,很辛苦的工作,要理解。”t

2003年11月,病榻之上的俞先生仍然笔耕不辍,情系中国水下考古事业的发展。在得知广东省将在阳江投资1.5亿元建海上丝绸之路博物馆时,俞先生欣然写作了《商船战舰 东西辉映》一文,认为:“南海Ⅰ号的发现和调查是重要的,可以和‘玛丽·露丝号相媲美,而且时代更古老。这两艘沉船,一个在远东,一个在远西,交相辉映,是两颗璀璨的明珠。”u在俞先生看来,南海I号仍是目前中国发现的年代最古老、保存最完整、最具价值的沉船,在中国乃至世界水下考古史上深具要义。他认为,中国有着悠久的古船文明,绝不亚于世界任何国家,而中国人进行水下考古拥有得天独厚的地理优势,理当放眼环球,努力光大自身。俞先生写作此文时,距其仙逝尚不足一月,可以说这是先生对中国水下考古业最后的嘱托,言语恳切,催人深省。撰文如下:

商船战舰 东西辉映v

十九世纪中叶开始,人类已从地下寻找自己的以往历史。二十世纪四十年代法国海军在世界大战中发明水肺,人类又能从水下寻找自己的一部分历史,科学的水下考古学也发展起来了。至今,英国在朴茨茅斯海港建设的玛丽·露丝沉船保存和展出场地,是耗资最巨大的水下考古博物馆,玛丽·露丝号沉船是一艘战舰,十六世纪时在英吉利海峡沉没。我国于广东省台山县海域打捞出一艘南宋沉船,今在阳江市建设巨大的保存和陈列馆舍。台山南宋沉船的年代比玛丽·露丝号更早。两艘木船,一为商船,一为战舰,一在东亚,一在西欧,正好东西辉映,是水下考古发展起来后所有成果中极为明亮的两颗珍珠!

二零零三年十一月十日凌晨喜闻阳江建设水下考古博物馆深为欣慰,特书此数言,以作纪念。

俞伟超

于广东省人民医院保健楼综合内科601病房

正如俞先生所言:“水下考古是一项大有可为的事业,有志气的年轻人可以在这个领域大显身手。”w时至今日,我国的水下考古事业不仅填补了学科空白,而且已从开创阶段顺利过渡到持续发展阶段,越来越多的年轻学者逐渐参与其中,迎来了勃勃生机。水下考古学的发展,不仅打破了人类许多旧的认识界限,同时也开辟出新的探索领域,为解决某些重大学术问题、探究认识盲区提供了极为宝贵的资料。从这个意义上言,俞伟超先生功不可没,是以撰文述之。

注释

①冯先铭,我国古陶瓷專家,曾任中国古陶瓷研究会、中国古外销瓷研究会会长,发表与撰写调查报告、考证与论述文章近百篇,著有《中国陶瓷》《隋唐陶瓷》《宋代陶瓷》《宋元青白瓷》《元明青花》《定窑》等多部力作。

②耿宝昌,我国著名古陶瓷鉴定专家,国家文物鉴定委员会委员、常务理事,长期从事中国古陶瓷及其他古代工艺品的研究,发表文章60余篇,著有《故宫博物院藏珍》《中国陶瓷图典》《明清瓷器鉴定》《中国鼻烟壶珍赏》等。

③晓静.新兴的中国水下考古业[J].海洋世界,1995(12):23-24.

④刘文锁.渐中语类:俞伟超先生晚年思想随录[J].东南文化,2005(4):6-15.

⑤王然.考古学是什么[M].北京:中国社会科学出版社,1996:237.

⑥俞伟超.我国考古工作者的历史责任[C]//苏秉琦.考古学文化论集.北京:文物出版社,1989.

⑦⑨lmstuw刘文锁.渐中语类:俞伟超先生晚年思想随录[J].东南文化,2005(4):6-15.

⑧吴春明.中国水下考古20载[J].海洋世界,2007(8):26-30.

⑩张演佩,郭珊.南海一号:海上丝绸之路的荣光[J].大地,2007(14):[页码不详].

k张威,杨林.中国水下考古在起步[J].瞭望,1990(1):39-40.

nr引自《北京日报》,1999年5月6日。

o张威.绥中三道岗元代沉船[M].北京:科学出版社,2001;张威.辽宁绥中元代沉船调查述要[J].中国历史博物馆馆刊,1995(1):110-116,134;孙键.辽宁绥中三道岗元代沉船研究[J].郑和下西洋研究:2007(4):[页码不详].

p俞伟超.十年来中国水下考古学的主要成果[J].福建文博,1997(2):[页码不详]

q引自《杭州日报》,2006年6月17日。

v杜玉冰.驶向海洋:中国水下考古纪实[M].北京:文物出版社,2007.