基于深度学习的小学信息技术教学实践

2023-05-30张恒

张恒

摘要:随着《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》的颁布,对学生计算思维的要求层次又上升了一个台阶。作者以《画正多边形》和《花朵缤纷》为例,在教学中实现了由浅层学习向深度学习的转向。

关键词:小学;深度学习;信息技术教学;教学实践

中图分类号:G434 文献标识码:A 论文编号:1674-2117(2023)09-0058-03

深度学习是指学生在理解的基础上,将新学习的内容通过自我批判和剔除过滤,融入已有的认知框架中,并深度地将这部分内容应用到实际生活中去。要想在此基础上培养学生的计算思维,教师需要让学生将计算机的思维融入自我解决问题的框架中,让学生能够借助信息技术快速解决生活中的问题。

那么,在教学中如何判断是否发生了深度学习呢?北京师范大学的郭华教授指出,可以从深度学习的联想与结构、活动与体验、本质与变式、迁移与应用、价值与评价五个方面的特征来整体考虑。[1]下面,笔者就根据自己的理解来加以说明。

联想与建构

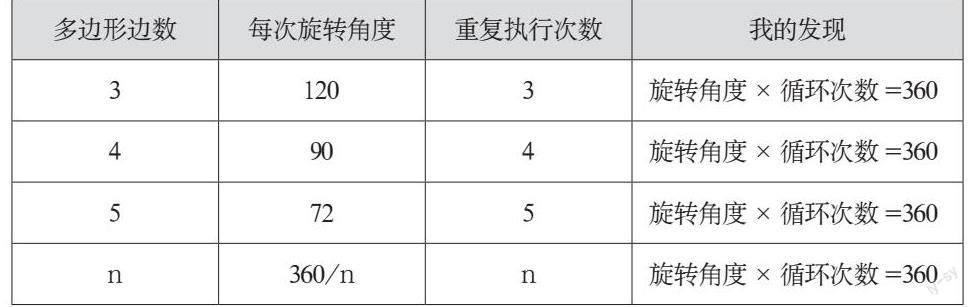

知识的价值在于应用和创造。所以,教师应充分利用学生已學知识搭建思维桥梁,让思维向深度发展。[2]例如,在学习苏教版五年级信息技术第五课《画正多边形》时,学生在探究多边形边数与旋转角度的关系时特别吃力。虽然多数学生能够跟着教师将探究的表格(如下表)填写完整,但对画正多边形所需要用到的逻辑思维并不清楚,导致在最后的探究题中会出现没有想法或有想法不知道该如何实施的现象。

针对此现象笔者认为,在教学中教师可以根据学生的理解程度将教学的内容和顺序适当调整,提前引入一些后面要讲授的内容,提高学习效率和学生作品的完成度。部分教学过程如下。

教师先出示复杂的正多边形组合图形,让学生感受这些图形的美,然后倒推发现这些组合图形是由最基本的正多边形组成,进而引发学生对画正多边形的兴趣。由于本节课是初始课,在教授学生画正多边形时,画笔模块的使用方法需要简单介绍。

①教师演示画笔模块的使用方法,并画出一条长度、粗细合适的线段。

②教师启发:如果要画一个正方形,在已有正方形的一条边的基础上,该如何画出另一条边呢?请在老师提供的脚本上添加相关控件试一试(给学生提供半成品脚本)。

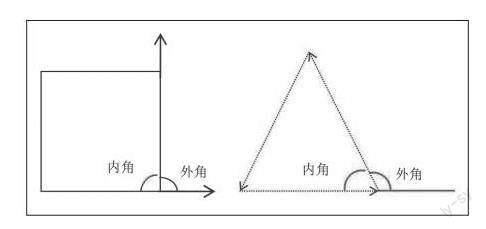

设计思路:为了让学生清楚地理解旋转角度,教师一开始将画笔设置为水平方向,让学生直观感受旋转一定角度使画笔的角度发生变化,通过这个问题引发学生思考旋转角度的问题。此时不要急于提问(要旋转多少角度),而应让学生自主探究并尝试添加旋转角度的脚本,感受铅笔应该旋转的角度。最后测试总结得出应该旋转90度的结论。在得出结论后,教师出示图片(如下图),引导学生发现刚才旋转的角度就是正方形的一个外角。接着教师带领学生回忆数学中多边形外角的概念,通过这种方式可以让学生深刻而有效地理解旋转角度和多边形外角所对应的关系。

③教师提出问题:思考最少要操作几次才能画出一个正方形?

完成一个正方形的绘制可以重复若干次,但是这种行为属于机械浪费操作步骤的行为,提出“最少需要操作的次数”这一问题,可有效帮助学生理解重复执行次数和多边形边数的对应关系。对正n边形的操作可以借助之前所学的“重复执行__次”优化脚本。

④最后引导学生想一想,继续完成一个正三角形的绘制、一个正六边形的绘制,会有什么发现。

学生在不断尝试绘制多种多边形的过程中,感受重复执行次数和旋转角度对正多边形的影响,进而理解“画正n边形需要重复执行n次,每次移动的步数为边长值,每次旋转的角度为360/n度”的意义。

理解与重组

深度教学的实施是以教学内容为支持的,在实施深度教学的时候,教师需要成为教学资源的开发者,既要学会使用教材,又要敢于打破教材的顺序结构,将教学内容与学生的实际学情联系起来,展开更加符合学情的深度学习。这样,学生就能通过切身体验,不断靠近思维的“最近发展区”,最终将知识转化为智能,实现深度学习。

在上述课例中,学生很容易理解内循环部分是在画一个正方形,但是对外循环的理解却不尽如人意,原因是他们的思维还未整合,模块化思维还未形成,他们往往将这部分内容分散理解,所以对教材中探究题用到的循环嵌套更是难以理解。通过教研、讨论和思考,笔者认为,可以提前引入后面将要学习的“自定义积木”部分,利用自定义积木将上述过程整合包装(此部分只需要教师演示操作,目的在于帮助学生理解程序)。通过此方法,学生能很快理解循环嵌套的内在含义。

本质与变式

大部分教师最常用的导入新课的方法就是复习旧知,利用学生熟悉的知识导入,唤起学生对所学知识的理解和记忆,通过引入新知识,实现新旧知识之间的有效衔接。

笔者通过研读教材发现,苏教版小学信息技术五年级第5课《画正多边形》和第6课《花朵缤纷》两节课有很强的关联性,若处理好第5课《画正多边形》的探究题,对《花朵缤纷》中创作“开出五颜六色的花朵”的学习有着事半功倍的效果。部分教学过程如下。

教学现场:

任务一:点瓣成花——完成一朵五瓣花的制作。

任务二:一路花开——让花朵开放在舞台的随机位置。

任务三:花朵缤纷——让舞台开满各种各样的花。

师:花丛里只开红色的五瓣花太单调了,我们如何创作出各式各样、各种颜色的花朵呢?

学生尝试,全班交流。教师归纳总结:可以从颜色、大小等方面考虑。

师:①如何改变花朵的颜色?需要用到学过的哪个控件?②花瓣的大小怎么改变?需要用到学过的哪个控件?

课堂上学生能很快说出让花朵变化的方式,但是在尝试操作的时候,却画出了花瓣大小不同的花。

分析原因:学生出现上述问题的原因在于没有弄清楚程序中用图章工具复制的是一片花瓣,所以“将大小设定为随机数”设定的是花瓣的大小。

解决方案:为了让学生直观感受上述“奇怪的花”的绘制过程,即花瓣的变化過程,教师可以在程序中添加“等待一秒”,让学生观察,从而理解要想画出不同大小的花,应该将“将大小设定为随机数”放置在循环之外。针对任务三,笔者采用教学《画正多边形》中所用的定义新积木的方式进行讲解,将复杂的任务拆分开来(①一朵花的绘制;②改变花瓣大小再画几朵)讲解。

通过任务一和任务二,帮助学生理解内循环可以修改花瓣的形态颜色等,外循环修改的是完整的一朵花的状态。而任务三的设计目的在于强调针对课堂上出现的问题,教师应该和学生一起思考并解决。

迁移与应用

在图形化编程教学过程中,教师应跳出教材框架,让学生利用所学技能去实现头脑中丰富多彩的创意。因此,笔者在教学完《画正多边形》和《花朵缤纷》两课后,和学生来了一次头脑风暴:

重新展示上述两课的完整脚本并回答:①上述脚本中的内外循环分别具有什么功能?设计意图:剔除自定义积木,还原脚本,测试学生能否明白循环嵌套的内在逻辑。②你觉得教材中探究屋里的“万花筒”是由什么基本图形构成的?猜猜看是如何实现的?设计意图:培养学生将大问题分解成小问题去解决的计算思维。③在百度上搜索“图形化编程创意绘画”的相关图片或帖子,你感受到了什么?设计意图:通过观察别人利用软件绘制出的丰富多彩的图案,激发并保持学生对学习的热情,并从别人的实例中找到适合自己的模仿案例。④你想绘制出什么创意图案?它的基本图形是什么?请你试一试。设计意图:从“我能跟着书本做相同的案例”,到“我看见别人可以做出这样的案例”,再到“我想画出这样的……”,思维层次逐步提升,最终实现头脑中的创意。最后,教师展示自然界中雪花的形成过程,并模拟画出。设计意图:此过程是照顾到有些学习能力弱的学生可能在第④部分没有思路可展示。

结束语

深度学习的信息技术课堂,既是从学生的原有认知经验出发,让学生充分经历真实的循序渐进的学习过程,逐步形成高阶思维的课堂,又是注重知识的理解与批判,强调学习内容结构化的课堂,更是注重知识迁移和解决问题,鼓励学生运用所学的知识进行创造,培养计算思维和创新能力,提升核心素养的课堂。

参考文献:

[1]郭华.深度学习及其意义[J].课程·教学·教法,2016(36):25-32.

[2]顾雪刚.深度学习视角下的小学信息技术教学设计——以“认识键盘”的教学设计为例[J].江苏教育研究,2021(Z5):62-65.