跨界视域下交互性地铁公共艺术设计多维度探究

2023-05-21叶燊

摘 要:中国地铁公共艺术面临“特色危机”。通过交互性公共艺术融合与创新,提出交互性设计策略在地铁空间多维度设计的运用方法。以中国城市轨道交通公共艺术的现状与矛盾为出发点,对城市轨道交通的空间属性特征和乘客的行为习惯进行了深入的剖析,并以跨界融合的设计思路与视角,通过分析调查与案例结合,对交互公共艺术在地铁公共空间中的多维度应用进行探讨,为现代地铁公共艺术注入新的创作思路。

关键词:地铁公共艺术;跨界融合;交互性;多维体验感

基金项目:本文系湖北省教育厅哲学社会科学研究项目(指导性项目)“武汉市地铁空间中交互性公共艺术设计研究”(19G106)研究成果。

随着我国轨道交通的飞速发展,地鐵空间作为重要的城市公共空间也越来越受关注。而经济的发展和科学技术的不断进步,使得公众对公共艺术的认识和审美观念也在发生着深刻的变革,地铁传统公共艺术空间在设计方法和表现方式上已不能适应城市的建设和公众的心理和文化需要[1]。从跨界视角出发,对未来地铁公共艺术发展的新趋势进行了剖析与探讨,探究地铁公共艺术新的方向和突破,将交互性公共艺术融于地铁空间中,有助于打破地铁封闭性氛围,营造艺术交融的气氛,能极大地丰富和创新地铁公共艺术设计表现形式,从而促进人与城市的交流,为城市公共空间的创新注入了新的活力。

一、相关概念的界定

(一)交互性公共艺术设计概念

交互性公共艺术是以传统公共艺术发展为前提,以数字媒体技术作为媒介和手段,达到交互性、互动性的公共艺术。交互性公共艺术由新媒体艺术和互动装置艺术两部分构成。

新媒体艺术是一门与时代发展紧密相连的跨学科的综合艺术,它是科技与艺术的结合体,利用声、电、光、色、动等媒介创作,集多维感官体验的艺术形式,促成文字、图像、声音、装置、雕塑、影像、设计等相互融合,从而拉近了当代艺术与观众之间的距离,使艺术从二维、三维乃至多维的层面延伸[2]。互动装置艺术作为装置艺术的一种,它是艺术家在一定的空间里,对实物物质的选择、利用、改造和整合,鼓励公众主动参与,融入到作品创作中,从而提升观众在艺术中的角色地位,并使之呈现出符合当下空间环境要求的展示艺术[3]。在现代科学技术和新媒介的不断涌现下,艺术的多元化不仅仅是艺术家的创作追求,更是公众对新时代艺术的期待,互动装置艺术与新媒体艺术的结合成为必然趋势[4]。

(二)“跨界设计”的概念和意义

随着社会进步,人们的生活逐步进入网络时代,信息的快速流通达到前所未有的释放,以功能与理性为主导的现代设计,呈现出一种单调、枯燥的状态,已无法满足人们日益增长的多元精神需求和公众的审美需求。科学技术的飞速发展改变了社会、经济和人们的生活方式,为了满足人们不同类型的需求,设计已超越单一领域,与其他领域、文化、意识形态跨界融合性设计。“跨界合作”是一种新锐的生活态度和审美方式的融合,为设计提供了新的视角、语言及思维模式,艺术和设计呈现出多维度和多元价值表现的创意模式[5]。

二、地铁交互性公共艺术的创新与融合

地铁交互性公共艺术的创新与融合,是指在地铁公共艺术空间中,通过跨界融合的方式,将多领域、多媒介进行整合和一体化发展[6]。在地铁公共艺术中,以新媒介技术的平台,融入交互装置元素,在表现手法、创作内容和传播手段上进行全方位的创新,为地铁公共艺术的审美、思维、创作方式带来了新的发展,并推动了地铁公共艺术设计从“静态被动”向“动态主动”方向的转变。

(一)建立交互空间模式

目前国内地铁空间以满足基本交通需求为主,其公共艺术空间多以单纯装饰性壁画和商业广告为主,而交互性公共艺术仍以平面和二维技术为主并未普遍运用,随着交互设计的不断探索和发掘,灯光、LED屏、触摸感应器、视频投影等交互装置从平面延伸到空间,使人机互动被拓展到空间环境中,形成交互空间模式。

在地铁公共艺术空间建立交互空间模式,首先要基于地域文化为首要依据,同时需综合考虑地铁站内空间的交通状况,在平面设计中融入相应的三维空间[7],挖掘地域文化等艺术元素,以乘客为出发点设置交互装置,将艺术化形式和科技相结合,不仅拓宽地铁空间的艺术性视野,也实现与乘客更大的接触面和数字能量转化。

(二)信息传播与多维艺术设计相结合

如今,我们已经迈入信息化时代,各类信息充斥着我们的生活与环境。地铁作为人们日常生活中的重要交通工具,其公共空间也是信息化传播的重要平台,更应注重艺术化的多重信息表达。国内大部分的地铁空间中,数字智能化的信息设计仅表现在商业广告及路线查询等少量导视设备上,信息数字化程度不足,而作为商业需求的广告牌形式,也缺少艺术化形式,令人感到单调乏味。

当人们将信息化、公共艺术和交互设计等领域交叉融合,将平面和空间结合运用,实现公共艺术、感官体验与视觉传达设计在城市空间中的延展,形成交互性艺术空间,也就产生了一种全新的信息化多维艺术设计模式[8]。这种艺术手法打破了将思维局限在某一领域的设计模式,利用多维感官体验的艺术设计手法,将现代艺术、数字科技和信息传播相结合,将信息传播渗透到多维度空间,营造出具有艺术气息的地铁公共空间和商业环境,从而实现信息传播和艺术审美体验的目的,这满足了现代人对城市精神空间的多维心理诉求之目的。

(三)动态叙事方式的融入

传统公共艺术往往将人们的思维凝固在单一的时空模式中,采用静态单一的表现形式,而交互性公共艺术的优势则可以跨越历史时空,随着历史的发展而变化,具有延续性及动态性等特点,用新媒体数字化等艺术形式及交互性设计手法展现了非线性的空间观念[9]。同时,地铁空间作为特殊的、封闭的线性空间形式,将若干站台连接起来。这些站台又将人和事联系起来,将叙事方式融入其中,通过情景叙事与视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉的多维感知相结合,能让乘客亲历情景体验空间,感受到每个站点的人文历史和城市面貌。这促进了人与城市的沟通,从艺术层面上增强了人们的精神感受和感官冲击,让人们拥有了更好的乘车体验。

(四)情感式交互体验

在地铁公共艺术空间中,乘客作为旁观者欣赏艺术作品,并未感受到艺术作品带来的创作思路和情感表达,对其并未留下很深的印象。然而将情感体验融入地铁空间环境中,将音乐、故事和声音多元结合,根据地域文化或信息化内容赋予场景以主题性,将人物和角色故事以色彩化,以故事介入空间进行设计,其感染力极强。再结合数字化技术手段进行展现,乘客被代入到场景中,牵动情感。乘客与空间能进行感官和精神层面的交流沟通,促进乘客体验的情绪深入,最终给乘客留下深刻印象和记忆[10]。

三、地铁空间交互性公共艺术多维度设计运用

地铁空间交互性公共艺术的设置有别于一般性的公共空间。地铁的空间构造及功能属性是交互性公共艺术设置的重要因素。地铁空间大致可以分为地铁出入口区域、站厅层、站台层,其中还包含过渡性通道空间、垂直交通空间和功能性空间[11]。各个空间的位置、功能定位及乘客行为习惯等都有其自身的特点,适用于不同的公共艺术表现形式和媒介,而某些特定空间公共艺术的设置也有其不同的要求和特点,交互性公共艺术设置不当,会造成功能障碍,对乘客形成无形干扰。因此,交互性公共艺术介入到地铁空间时,需充分考虑不同空间的功能特性,恰当地运用艺术元素,使其与公共艺术相结合。

(一)地铁出入口空间交互性公共艺术设置方式

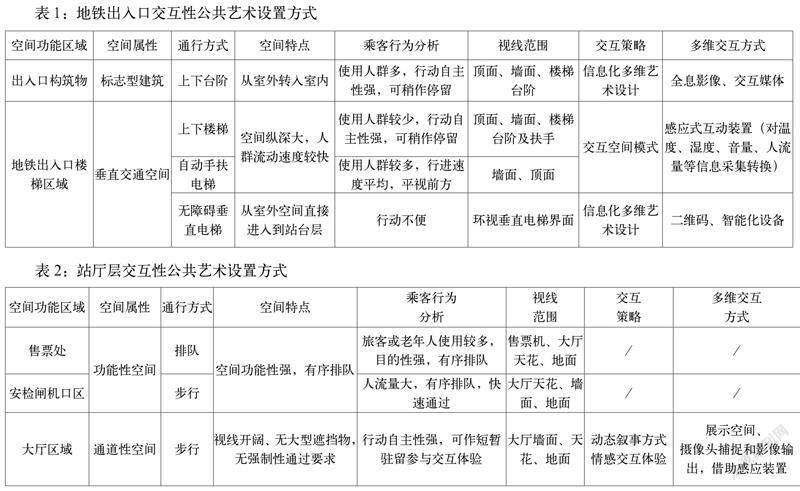

地面出入口是衔接地铁地下空间与地面空间的主要渠道,它也是城市建设和交通发展的体现。它的主要作用是为人群提供应急疏散通道,为交通提供导向和环境标识。地铁出入口区域的空间功能较复杂,主要由门厅、水平通道、楼梯(手扶电梯)等部分组成。由开阔性空间转入封闭性空间,乘客心理状态受不同程度的影响,交互性公共艺术的引入存在一定的难点。这需结合人的行为模式和空间特点进行合理设置,以不影响地铁运行为前提,并确保乘客能在人流密度高的紧急情况下安全通行。因此,可考虑以信息化多维艺术设计及交互空间的模式,如表1所示,通过影像信息交互和感应式互动装置的形式,让乘客参与到公共艺术之中,从而缓解由室外进入地下空间产生的封闭和拥挤的心理感受。

瑞典斯德哥尔摩 Odenplan 地铁出入口处设置了交互性装置的音乐钢琴楼梯[12],它结合声、光、电等前沿科技,当乘客走上楼梯时,会响起悦耳的音乐,将攀爬楼梯变为身心愉悦的享受过程,从而缓解手扶电梯人流负荷率,增加楼梯的使用频率,无形中加强了人们的锻炼。

(二)站厅层交互性公共艺术设置方式

站厅层是将乘客从地面出入口引向站台的过渡性空间,也是聚散人流、引导分流和售检票服务的重要场所。站厅层空间类型较多,乘客行动自主性较强,其行为方式也较多样化,因此在设置交互性公共艺术时,需根据空间属性特点及人的行为模式进行合理设计。如表2所示,将地域特色或城市文化利用数字影像、交互藝术、电子机械、数据可视化等技术创建主题场景,通过动态叙事或情感交互体验等设计手法,利用摄像头捕捉、影像光影输出和感应装置等交互形式,设置在乘客经过并可短暂停留的区域,使乘客不仅可以在视觉维度进行交互,甚至可以在听觉、触觉、嗅觉等维度形成感官体验。

上海地铁14号线陆家嘴站光影装置艺术作品《今朝踏浪》,全长约112米,作品通过数字媒体艺术的表现方式,利用电脑进行空间模拟,波型建构了水在三次元空间下的动作,呼应了上海母亲河黄浦江。同时象征着陆家嘴金融中心的冉冉升起,上海城市欣欣向荣的生命力。作品将换乘通道变成艺术体验空间,通过感官与数字影像的结合,给乘客以极强的视觉冲击力,使乘客沉浸于三次元空间性。这可以形成思想与空间的交互,也探索了艺术与城市的新型关系。

(三)站台层交互性公共艺术设置方式

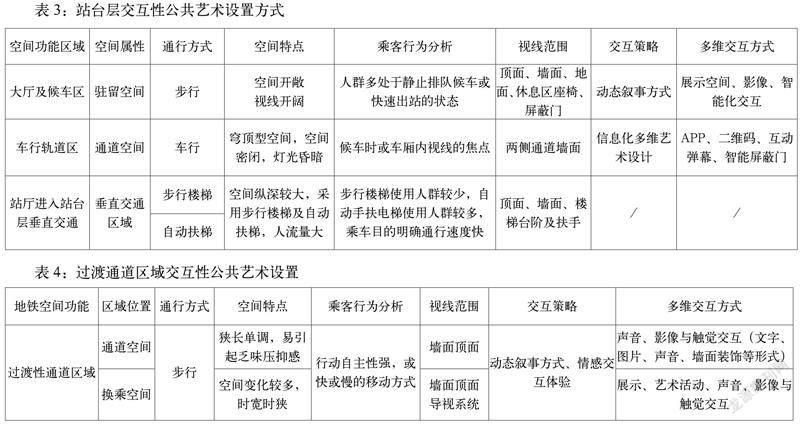

站台通常位于站厅的下层,为乘客上下地铁提供一个休息和等候的空间。乘客在站台空间中目的较为单纯,主要是候车或出站,心理状态比较放松。因此,在站台空间设计中,力求标识系统清晰、视觉效果突出,可在空间中加入智能化导视系统、信息化多维艺术设计等交互性艺术设计,使乘客在候车过程中时刻体会到环境艺术所带来的趣味性、地域性或教育性效果(如表3)。

站台屏蔽门及轨道区域的墙体界面常常是被忽略的空间。屏蔽门除了安全功能外,也是乘客候车时视线的聚焦处。在门上置入感温装置、车厢人流量统计系统、列车班次信息等智能化导视设备,可通过数据化信息或者二维码等进行智能交互,让乘客了解列车行进状况和车厢拥挤状况等,为安全文明乘车提供了有利保障。在国内车行轨道的界面艺术化实践介入较少,商业广告影像充斥其中,该空间可结合其快速移动的特点,设置动态式变幻影像,并与乘客进行恰当的交互,能给乘客带来不同的乘车体验。

(四)过渡通道区域交互性公共艺术设置方式

过渡通道类区域主要是指地铁空间中,用于衔接地铁出入口、站厅层、站台层的过渡性通道及换乘空间区域。在地铁空间中,通道空间较为狭长封闭,广告灯箱和传统公共艺术形式单一,让乘客在“位移式观赏”过程中产生审美疲劳和乏味感[13]。交互性公共艺术介入设计时,需根据人在通道空间中的行为习惯及心理需求,以乘客的体验感受作为创作思路,有效控制广告为公共艺术留出生成空间,同时运用动态叙事及情感交互体验模式,将人与空间相结合,优化空间体验感,推进公共艺术展览和艺术活动,让乘客在通行中发现新的关注点及艺术性,带动地铁形象与城市文化建设(如表4)。

长沙地铁2号线溁湾镇地铁站以全国首家地铁数字媒体艺术馆的形式惊艳亮相。其数字艺术馆是全国首个双8K媒体艺术装置,由6个大型钢结构立体艺术装置组成,像一条时空隧道,LED屏幕以抽象化、概念化的数字媒体艺术形式展示着不一样的“快乐长沙”。地铁站不仅仅是一个满足城市交通需求的设施,更是一个可以通过公共艺术介入,让身处城市之中的人感受到城市对他们的鼓励、安慰和治愈,以及别样的、温暖的公共艺术空间。

四、结语

交互性公共艺术的跨界融合,为我国城市全面迈向“数字化城市”的发展提出新的途径和方向,同时为地铁公共艺术空间的发展注入新的活力和生机。在保障地铁通行顺畅的前提下,深入分析空间属性功能及人的行为特点,使用多元媒介创作与多维感官体验艺术形式相结合,从而实现艺术创作与体验的双向互动交流,形成艺术与文化协调共生的新型城市文化空间。

参考文献:

[1]舒悦.交互性地铁公共艺术的设计策略探究[J].包装工程,2016(12):93-96.

[2]赵文博.新媒体艺术在公共艺术设计中的跨界融合研究—以寒地城市公共艺术设计为例[J].传媒论坛,2020(14):30-31.

[3]尚伟,张晓璠.地铁公共空间中的互动新媒体装置艺术设计研究[J].美术文献,2021(3):100-101.

[4]吴佳桉.新媒体艺术中互动装置及其广告价值研究[D].长沙:湖南师范大学,2012.

[5]陆凯.跨界视域下新媒体与地铁公共艺术设计的融合探究[J].工业设计,2021(4):128-129.

[6]肖廣,李轶南.跨界视角下地铁公共艺术的新媒体转向[J].工业工程设计,2019(1):115-120.

[7]付莉.交互性公共艺术介入地铁空间的设计研究[J].北京印刷学院学报,2017(6):43-45,54.

[8]玉基,裴朝军.信息设计概念辨析[J].包装工程,2014(12):141-144.

[9]吴澜.地铁轨道空间公共艺术设计的交互性研究[J].景德镇学院学报,2018(3):38-41.

[10]武定宇,王浩臣.互动性公共艺术介入地铁空间的可行性探索[J].美术研究,2016(2):111-114.

[11]何亮,杨英,赵一舟.现代城市地铁交通站点环境设计[M].北京:中国建筑工业出版社,2021:60-61.

[12]张晓玮.城市地铁车站公共空间设计艺术[J].城市轨道交通研究,2016(9):5-9.

[13]侯宁.从乘客的感官焦点看地铁公共艺术位置与形态的设置[J].装饰,2007(3):13-14.

作者简介:叶燊,武汉设计工程学院副教授。研究方向:公共空间设计、情景体验式教学法。