运动负荷测评在体育教学中的应用

2023-05-10王玮

王玮

摘要:各种运动负荷测评系统和设备逐步进入课堂 ,对体育课堂质量、学生体质与技能水平的提升有着十分重要的意义。以《花样跳绳》一课为例 ,利用心率等监测指标、学生主观劳累程度等问卷指标、学生体表特征等观察指标 ,做好综合的运动负荷测评 ,及时进行运动过程负荷调控 ,有利于实现体育学习的可视化 ,让体育教学干预更加可控、科学。

關键词 :中学体育 ;运动负荷测评 ;花样跳绳 ;智能化体育

体育 “智能化 ”背景下 ,各种运动负荷测评系统和设备逐步进入课堂 ,有利于提高体育教师对运动负荷测评的认识 ,且对体育课堂质量、学生体质与技能水平的提升有着十分重要的意义。利用心率等监测指标、学生主观劳累程度等问卷指标、学生体表特征等观察指标 ,做好综合的运动负荷测评 ,及时进行运动过程负荷调控 ,有利于实现体育学习的可视化 ,也可以让体育教学干预更加可控、科学。下面以《花样跳绳》一课的实践为例 ,做些说明。

一、运动负荷测评指标的确定

《义务教育体育与健康课程标准 (2022年版)》明确提出 “科学设置运动负荷 ”,要求 “每节课群体运动密度应不低于 75%,个体运动密度应不低于 50%;每节课应达到中高运动强度 ,班级所有学生平均心率原则上在 140—160次/分”[1]。曾有日本学者用学生表达不同程度劳累的语言来对应当时的心率,结果发现 :学生对 “一点都不累 ”“不累 ” “有点累 ”“累”“挺累的 ”“很累 ”“太累了 ”累“死了 ”等劳累程度的表达与心率的高低有着清晰的正相关对应关系。[2]在实际的体育教学活动中 ,我们也会通过学生的体表特征来监控运动负荷 ,如学生上完体育课脸是红扑扑的 ,学生上体育课会有中等程度的出汗 ,学生在体育课上有几次急促的喘息 ,学生在上完体育课的第二天会感到肌肉酸痛 ……虽然不那么精确 ,但用 “脸红、出汗、气喘、肌肉酸痛 ”等指标也可以粗略评析学生运动负荷的情况。

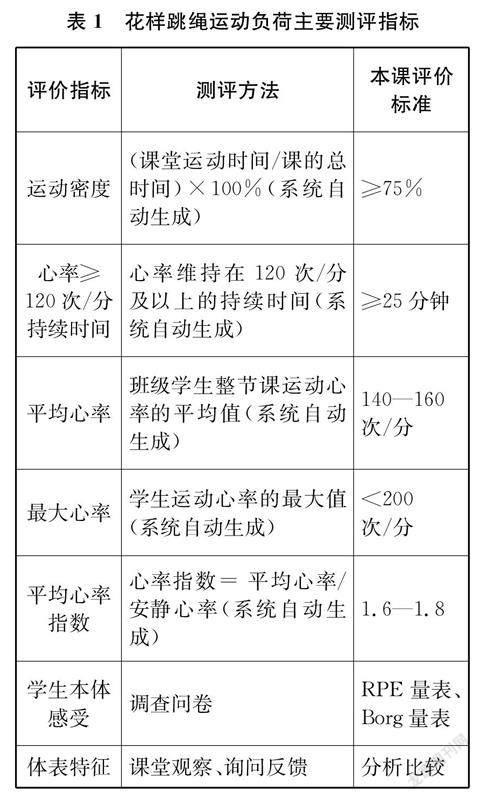

基于上述相关运动负荷测评要求及指标,以及中国教育科学研究院健康体能课题组指导的 SunFitLink运动负荷监测系统已有指标 ,结合课程类型、课次、教学对象的学情、上课具体要求 ,可确定课程的运动负荷主要测评指标。本课的运动负荷主要测评指标如表 1所示。

上述指标中 ,运动密度、心率 ≥120次/分持续时间、平均心率、最大心率、平均心率指数等由系统自设、自动计算。该系统已投入应用数年 ,所测量的主要指标能够满足初中体育课堂运动负荷的测评需求。

学生本体感受与体表特征测评所用到的 RPE量表和 Borg量表都是体育科学研究中常用的科学量表 ,主要指运动者对运动强度的整体感知与反应 ,能够体现主观疲劳程度 ,能较为科学、直观地反应学生真实的运动负荷感受。

二、运动负荷测评应用流程

运动负荷测评系统由心率监测手环、信号接收器、终端显示设备、WIFI发射器、投屏器等硬件设备构成 ,它依托于智能穿戴设备、显示设备、云计算技术、数据分析等软硬件 ,提供可视化、便于操作的数据采集与分析功能。

(一)课前准备 :上传测评对象相关信息

实施课堂运动负荷测评前 ,教师需要确定授课对象即测评对象 ,将学生的基本信息 ,如学号、年龄、性别等上传至测评平台 ;并设置好本课学习目标、课程类型 (新授课或复习课)、项目分类 (具体项目名称)、授课内容、上课时长等基本信息。本课教学前 ,教师将学生基本信息和 “花样跳绳 ”等关键信息上传至测评系统。

(二)课堂导入 :调试测评设备

课堂的前 5分钟 ,教师组织学生按照学号领取并佩戴好对应编号的心率测评手环 ,指导学生检查手环启用与佩戴状态 ,保证手环的正常感应。本课教学前 ,教师将心率测评作为课前知识点切入 ,使学生明确运动心率监测的概念、意义 ,了解本年龄段不同心率区间的意义及系统中相对应的色块 ,为整节课学、练、评提供相应知识储备。随即 ,组织学生进行第一次心率测试 ,了解安静心率、心率起点 ,便于展开后期心率变化的对比研究。

(三)课中测量与调控 :实时呈现 ,及时把控

课中 ,伴随着学练活动的进行 ,教师与学生可通过平板电脑或者投屏到显示器上的数字,直观地了解实时的运动心率、运动强度等多项体现运动负荷与强度的指标。此外 ,上课过程中 ,教师会用语言或其他方式提醒 ,引导尚未达到有效区间及部分心率过高的学生进行负荷调整 ;鼓励学生结合自己的心率变化情况 ,调整运动强度 ,以提高练习的积极性和有效性。

借助运动负荷监测系统 ,教师可以及时调控学生的运动负荷。例如 ,本课采用了分组轮换练习法和间歇性训练法 :将学生分为 6个组 ,每组对应本课学练的一个内容 ,每个动作练习 1分钟 ,随即轮换到相邻的下一组 ,直至6个动作全部循环一遍。“练习一分钟休息20秒”的时间间隔 ,保证学练的重复次数 ,也给了学生合理的间歇时间。同时 ,配以提前制作好的学练指导视频与音乐 ,控制练习时间与间歇时间。学生可结合视频自主跟练。教师巡回指导 ,重点帮助学练有困难的学生。

课堂上 ,教师除了通过显示屏了解学生的实时心率外 ,也会结合传统的观察询问法 ,通过观察学生的面色、出汗量、肢体动作、微表情、喘息频率等外显特征判断运动负荷强度;通过询问、调查来了解学生锻炼过程中不同阶段的本体感受 ,判断学生对运动负荷的接受度。

(四)课后回顾 :汇总测评数据 ,优化设计

课堂学练结束后 ,系统会根据设置的上课时长自动完成保存数据等过程 ,自动生成测评报告 ,教师可直接看到班级整体及每一位学生的个人心率、运动强度等指标。系统还会分别测定学生练习结束 5分钟及 10分钟后的安静心率 ,保证课后安全。最后 ,教师回收运动心率手环 ,做好相应的消毒整理工作。

心率测评结束后 ,教师可将系统生成的评价报告和数据导出 ,结合心率曲线图、课堂各环节平均心率等数据 ,分析整节课上学生的心率变化情况 ,对本课学生运动心率负荷有一个直观、准确的认知。分析负荷预设与生成之间的差别和原因 ,优化教学设计和实施步骤 ,完善运动负荷安排 ,使接下来的教学更加科学、有效。

基于平时的教学经验 ,教师在本课教学设计时绘制了课堂心率预估曲线 ,预设的课堂练习密度为 70%—75%,平均心率约为 150次/分。比对实际课后系统生成的数据及心率曲线图发现 :本课被测学生的运动密度为83%,有效锻炼密度为 59%,心率大于 120次/分的持续时间为 27分36秒,达到本课的评价标准 ;60%—70%运动强度的持续时间大于 30分钟 ,但平均心率距离预设的 150次/分尚有一定的差距 ;最大班级平均心率出现在准备部分结束时与基本学练部分结束时,呈现双峰曲线态势 ;基本学练部分的心率较平稳 ,能够持续维持在一定的合理区间 ;课后8—10分钟 ,学生心率基本能够恢复到安静状态。

在实际授课过程中 ,教师发现学生差异较大 ,体现在体能、练习态度、协调性等各方面。于是分层改变了练习的重复次数 ,延长了部分学生的间歇时间 ,同时调整了练习速度,通过变换场地、变换练习方向等 ,较为有效地调整了运动负荷。本节课整体心率区间处于正常的有效范围之内。

此外 ,为了了解学生本体感受与实际运动负荷之间的关联性 ,教师自制了相关调查问卷 ,使用 RPE量表及 Borg量表 ,调查与测评学生本课过程中的本体感受 ,并利用 SPSS 软件对问卷进行分析。

根据 SPSS数据分析、统计 ,课的开始部分,班级平均心率为 92次/分,94.4%的学生表示运动负荷与未上课前没有变化 ,较静息心率上升幅度较小 ,身体各部分感受均易于适应。准备活动时的班级平均心率为 122次/分,66.67%的学生自述为 “微微出汗 ,喘气均匀 ,脸颊微红 ,呼吸舒适 ”,本体指征表现为 “肌肉负荷少 ,少量出汗 ”,匹配本课心率指征数值。主要练习阶段的班级平均心率为 129次/分,有61.11%的学生感觉到 “大量出汗 ,喘气较快 ,脸颊滚烫 ”,另有13.88%的学生表述 “上气不接下气 ,无法继续坚持 ”。结束部分 ,班级的平均心率为 117次/分 ,有69.40%的学生表述 “微微出汗 ,喘气均匀 ,脸颊微红 ”。结果显示 ,绝大部分学生能够接受本节课的整体运动强度 ,本体感受、身体表征与心率情况契合度较高。

三、运动负荷测评应用的教学思考

基于运动负荷测评 ,学生能够了解并掌握一定的运动负荷测评知识及方法 ,并结合自身在课堂及运动中的本体感受 ,在体育锻炼中活学活用 ,运用所掌握的知识来监测自己的运动情况。由此可以更加有效地引领学生自主学练、实践 ,真正将 “提高学生体质 ”落实到每一天、每一节体育课。

(一)实现体育学习方式的可视化

借助信息技术将运动心率可视化 ,无形中为学生确定了自己课堂学练的目标。教师留意到 ,本课开始前 ,运动手环佩戴好以后 ,学生看着屏幕上的心率数值 ,都不由自主地开始了原地跑跳 ,力争提升自己的心率 ,无形中将被动的安排型学习转化为积极的主动型学习。

(二)让体育教学干预可控、科学

借助运动负荷测评 ,让教学干预规范化、可回放、易操作 ,更加科学、有效。根据课例 ,分析心率、运动负荷与本体指征三者的关系 ,可以发现 :整节课运动负荷强度适中,预设与生成一致性较高 ;从学生负荷强度自述情况看 ,强度分布较为合理 ,但平均心率偏低。排除设备的佩戴及传输问题 ,有两点原因 :第一 ,两位身体机能较弱的学生在自主练习及分组轮换练习时频繁断绳、休息,心率值始终处于较低水平 ;第二 ,分组轮换练习时 ,部分学生由于体能下降 ,停下休息的时间较长 ,导致该部分的实际心率弱于预设负荷。教师可以通过负荷测评系统数据以及观察学生面部特征等 ,及时指导和干预学生练习。

此外 ,不同身体素质的学生运动能力有所不同 ,承受的运动负荷也会有所差异。运动负荷监测系统能够准确反馈不同学生的心率及运动负荷承受程度 ,便于教师及时调控学生运动强度 ,保证学练安全。本课教学中 ,教师对心率指数及运动负荷承载过高的学生及时预警 ,提示降低运动强度或速度 ;对心率指数及运动负荷承载不足的学生 ,及时鼓励与刺激 ,以提高运动速度等方式进一步提高其运动负荷 ,幫助学生在安全的生理环境下进行体育课的学练。

参考文献 :

[1]中华人民共和国教育部 .义务教育体育与健康课程标准 (2022年版 )[S].北京 :北京师范大学出版社 ,2022:124.

[2]毛振明 .要科学地加强体育课的密度与负荷 ———评“中国健康体育课程模式 ”的密度和强度理论 [J].教育家 ,2019(42):40 42.