石涛《黄山八胜图册》与戴本孝《黄山图册》对比分析

2023-05-06云南艺术学院硕士研究生李顺禹

云南艺术学院硕士研究生/ 李顺禹

在明清时期的文人画中,黄山画派具有重要的意义。在当代黄山画派画家中,贺天健曾评价黄山画派:“石涛得黄山之灵,梅清得黄山之影,渐江得黄山之质。”束新水教授曾评价:“渐江,冷峻简淡画黄山;梅清,奇逸缥缈写云山;石涛,搜尽奇峰打草稿;戴本孝,澄怀味象画故国。”[1]在前人的研究之中都提及了石涛,有的提及了戴本孝,两人都有明确的黄山题材绘画,二人有着直接或间接的交往,也有着相同的关于黄山的绘画理论。本文将从石涛的《黄山八胜图册》和戴本孝的《黄山图册》入手,分析两件绘画的构图、笔墨、人物、绘画理论,从而揭示其背后的同与不同。

一、石涛与戴本孝黄山绘画

《黄山八胜图册》,据张东芳老师考证,为石涛1679年所绘制。此图册共有八幅,所绘均是黄山美景。其中有七幅为花青、赭石设色,画风清丽淡雅,用笔为长披麻皴,并用墨点苔。每幅图上都有石涛的诗文题跋,并钤“原济”“石涛”印。

《黄山图册》是戴本孝于康熙十四年(1675)三月绘制的,是他五十五岁时游黄山的行踪纪念。戴本孝在每页画上按行踪的先后分别标上序号。此图册的技法主要采用干笔皴擦,体现了新安画派的特点。册页前有莫春晖所题的引首,后有傅增湘的题跋,曾经王孝禹、赵宋臣收藏。

二、石涛与戴本孝黄山题材绘画对比

1.从构图看

石涛在《石涛画语录·蹊径章》中提到“截断者,无尘俗之景,山水树木,剪头去尾,笔笔处处,皆以截断”。“截断法”乃拓宽山水画意境的妙门之一,《黄山八胜图册》中就采用了此种方法。在《鸣弦泉》(图1)中,正是截取了鸣弦泉中的部分瀑布。画面远处有一瀑布、一巨石,瀑布的水汽使巨石若隐若现,山脚下有何景?只有图中右下角的隐士和童子能知。还有另外一幅《莲花峰》(图2),石涛从实景之中截取了莲花、莲蕊两峰。山峰下部被云烟环抱,若隐若现,图中下方的古松恰恰呼应着两座被截取的山峰。笔墨之间渗透出清代方薰在《山静居画论》中所言“画有尽而意无尽”的意味。石涛在图中运用“截断法”,突出了主体之物,更重要的是以巧妙的方法来呈现自然之间本质的意境。

图1 清 石涛 黄山八胜图册之鸣弦泉20.2cm×26.8cm 日本泉屋博古馆藏

图2 清 石涛 黄山八胜图册之莲花峰20.2cm×26.8cm 日本泉屋博古馆藏

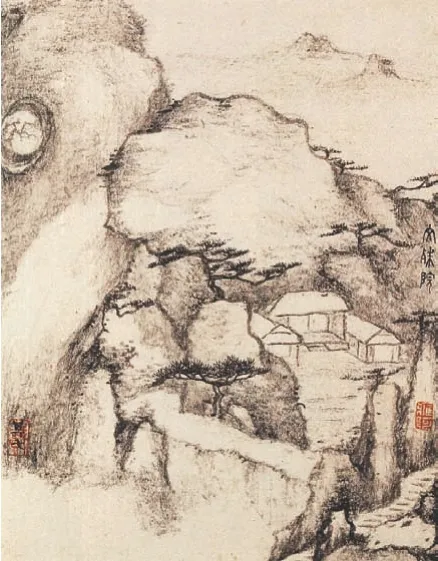

戴本孝的《黄山图册》画面则呈现着缭乱的空间与模糊的结构。在这十二幅图中,戴本孝为观者呈现出一个真实的游览的空间。但图册中所绘制的黄山与现实的黄山有着本质上的区别,这取决于作者对景物的苦心经营。在《天都峰》(图3)一图中,有一高山耸立于画面的中央,作者用干笔突出山势。在画面的最下方有一排古松高低起伏,与远山形成鲜明的对比,画面中央的山峰突然折向下,与画面右面靠前的山峰交织在一起,使人产生视觉上的错觉,整幅图充满了现实与想象的交织,显得不是那么真实。《文殊院》(图4)一图描绘了两山交汇的景象,在画面前方的右下角重墨刻画山石、古松,一条小路从它们前方穿过,通往深处。从画面下半部分观察明明是左侧山体在前方,但是从画面上半部分观察则变为右侧山体在前,使观者的视觉出现空间交错,再加上隐约可见的轮廓线和少量的皴擦,使人看后视觉混乱,无法分辨画面中的空间排列。

图3 清 戴本孝 黄山图册之天都峰21.5cm×17cm 广东省博物馆藏

图4 清 戴本孝 黄山图册之文殊院21.5cm×17cm 广东省博物馆藏

2.从笔墨语言看

石涛在《画语录·变化章第三》中提出:“非无法也,无法而法,乃为至法。”石涛的笔墨精妙,妙在变化无穷,变化之中在不断地进行创新。《莲花峰》(图2)中可见墨点的浓淡干湿、近实远虚。近处的松柏浓密,笔锋沉稳,没有一点拖泥带水之势。远处的双峰淡墨勾勒,所用的苔点出现在山脊的顶部,湿笔加淡墨,层层点染,不显凌乱,突出了近处的松柏,也打破了两座山峰的僵硬。点的妙用不仅衬托了整个画面的空间关系,还能营造出一种无限的意境,可以说是虚实相称。石涛通过对黄山的观察来获取用笔用墨之法,他的笔墨语言变化无形,最终达到“写胸中之逸气”。

戴本孝笔墨则呈现墨淡、枯索、荒率。清代画家秦祖永在《桐阴论画》中称“鹰阿取法枯淡”,这里的“淡”与倪云林的影响密不可分。戴本孝在《翁氏上升册》之二题跋中有写:“倪迂过于简寂,故变其法,不必拘于一家也。”在戴本孝看来,倪云林集众家之法,形成了自己独特的“淡远”之风,此“淡”对戴本孝影响深远。而“枯”当为受新安派程邃影响所致,《桐阴论画》说程邃“务力苍古,脱尽窠臼”,而戴本孝“取法枯淡,饶有韵致”。我们在《始信峰》(图5)一图中可以看出戴本孝以枯笔描绘高耸的山体的线条和形态,枯笔比湿笔更能体现出画面的虚实和灵动,让它看起来朦胧,给人一种飘忽不定、难以捉摸之感。山体下方,他以燥求润,以干求湿,使得烟云更加浩渺苍茫。一枯一润的笔墨变化,无不表现出戴本孝豁达随意的心态。

图5 清 戴本孝 黄山图册之始信峰21.5cm×17cm 广东省博物馆藏

3.从图中人物看

山水画描绘的是自然本身之美,但山水之中不仅有景物,还有人物的存在,“点景人物”由此而生。石涛在《黄山八胜图》中“点景人物”的运用较为丰富,凸显出不同的审美内涵与功用。《汤泉》(图6)画面之中有几人在汤泉中嬉戏或在亭中休憩,左上方有题跋写道:“游人若宿祥符寺,先去汤池一洗之。百劫尘根都洗尽,好登峰顶细吟诗。”另一幅《鸣弦泉》(图1),题跋写道:“丹井不知处,药灶尚生烟。何年来石虎,卧听鸣弦泉。”图中人物在洞中细听泉声。作者对图中人物面部均生动刻画。这里的“点景人物”虽在画面之中只占据一小部分,但与题跋相呼应,画面叙事性进一步加强。由此可见作者在描绘景物的同时具有一定的叙事性。此外,《扰龙松》《山溪道上》几幅图都有此意。

图6 清 石涛 黄山八胜图册之汤泉 20.2cm×26.8cm 日本泉屋博古馆藏

戴本孝的《黄山图册》之中也有“点景人物”,但与石涛相比,运用得较少,仅有《杨干》(图7)、《桃花岩》两幅。在这两幅之中所绘的点景人物仅用线条简单勾勒,加以墨色平涂,未绘制人物面部。由此可见作者描绘的重点不在此,人物仅仅作为“点景”而用,不具备叙事性,更多的是在描绘黄山整体的景色。

图7 清 戴本孝 黄山图册之杨干 21.5cm×17cm 广东省博物馆藏

4.从绘画理论看

黄山带给二人的不仅仅是“师真山”之乐,还影响着他们绘画理论的生成。黄山之行是戴本孝艺术生涯的一次重要里程碑,不仅提供戴本孝绘画之素材,还给予了他理论之源泉。戴本孝一直秉承着宗炳“山水以形媚道”“贤者澄怀味象”的艺术观,戴本孝曾在《余生诗稿》中写道:“学山至于山,山面即吾面。”可见戴本孝对真山真水的热爱。而石涛虽然没有生活在黄山脚下,但是对黄山却有着强烈的向往之情,把黄山看作自己的创作源泉,石涛在《黄山图》上题诗:“黄山是我师,我是黄山友。”由此可见石涛也对 “师真山”情有独钟。

三、石涛与戴本孝黄山题材绘画成因异同分析

1.成因之同

明末清初,是一个风雨飘摇、争权夺利的时代。在此背景下,以石涛、戴本孝等为代表的明朝遗民画家决定与黄山相伴,带着亡国之痛徜徉于大好河山之间,以绘画表达自己的心境,寻找心灵的安慰与净化。

明朝晚期,文人士大夫之间的游风开始盛行,受此影响,当时民众也极为向往。但因明清之际受到时空、金钱、交通等限制,黄山成了江南地区游玩的胜地之一。1662年,戴本孝之所以把黄山作为北游的第一站,最主要是因为黄山离戴本孝所在的和州不算太远。而石涛在1665年前后加入旅庵本月门下,这意味着更进一步的漂泊。1666年,石涛漂泊至宣城停留,宣城距离黄山也是十分近的。

明朝中后期,资本主义萌芽,促使晋商、徽商等商人集团开始崛起。一些经济实力较强的徽商开始附庸风雅,出现了商人与雅士共同交游的画面,商人迅速成为潮流的主力军。由于徽商有收集书画的雅好,因此当时高质量的艺术品在徽商手中汇聚,一定程度上提高了人们的欣赏水平,也促进了艺术家水平的提高。

2.成因之异

戴本孝与石涛虽然身处于同一时期,但他们有着不同的人生走向。石涛本为明朝皇室,因明王朝衰败,幼年的石涛只能遁入空门,以躲避杀身之祸。而石涛不想平庸地度过一生,他曾两次接驾,但并未得到重用。戴本孝的父亲戴重曾参加复社,誓死抗清,在湖州之际他亲眼看到悲壮的斗争场面,父亲受伤,戴本孝义无反顾地带父亲突出重围,父亲却削发为僧。戴本孝自小受父亲报国济世的思想感染,这为他今后的人生做了重要的铺垫。他们以一种豁达的心态去面对人生的不快,交游、诗书、绘画成为生活中不可或缺的部分。

石涛于1667年首登黄山,其间在歙县停留。在此停留是有原因的:其一是歙县距离黄山比宣城更近。其二是当时活跃于文化界的官员曹鼎望(1618—1693)于1667年到徽州任太守。曹鼎望初次见石涛,是在石涛第一次来黄山逗留近一个月之时,他向石涛订购了一套黄山风景的画册。从此二人关系变得密切,石涛也得到了曹鼎望的支助。这就使得石涛第一次绘画黄山带有些许商业色彩。石涛于1669年第二次登上了黄山,这次是带着曹鼎望之子曹鈖。1676年,石涛前往宣城与歙县之间的泾县,与刚到任的知县、同乡邓琪棻相交好,石涛借此又开始了第三次登临黄山之旅。[2]从这三次登临可以看出石涛的目的不仅是看黄山之景,其间还夹杂着商业与政治色彩。这不禁让我们思考黄山之行石涛是否在为之后成为职业画僧做铺垫?

戴本孝则没有过多功利性的东西。戴本孝首次登临黄山的原因:其一是黄山距离和州县不太远;其二是戴本孝与渐江在歙县相会,五日后,渐江启程,戴本孝为其作诗一首,以表崇敬之情:“林光山气最清幽,添个茅屋更觉投。读罢蒙庄《齐物论》,端居一室得天游。”此次戴本孝的黄山之行,最重要的是与渐江的会晤。戴本孝对以渐江为首的新安画家的艺术思想有了更深入的理解。黄山之行成为戴本孝后半生游历名山大川生涯的一个序曲,影响着戴本孝之后的创作风格。

总结

通过以上分析,石涛与戴本孝是有着不同人生走向的遗民画家,加之二人画黄山时心境不同,造就了不同的表现方式。从石涛的“截断式”构图、戴本孝的缭乱的空间与模糊的结构,到石涛的“无法而法”的笔法与戴本孝墨淡枯索的笔法,再到二人点景人物的叙事性的不同,其最终的实质都是在表达他们心中的黄山精神,这种黄山精神是什么?是遗民心中的冷逸、孤僻、高傲之感,是身负亡国之痛徜徉于大好河山之间寻找心灵的安慰与净化之感,更是对美好生活的向往和对隐逸山林的无奈。

注释

[1]束新水,《从实景到画景》,南京艺术学院博士学位论文,2006年。

[2]乔迅,《石涛·清初中国的绘画与现代性》,生活·读书·新知三联书店,2010年,第119页。