《汉书·地理志》水道注记的史源考察

2023-04-23杨智宇

杨智宇

(复旦大学历史地理研究中心,上海 200433)

班固编纂的《汉书·地理志》(以下简称“《汉志》”)是中国第一部正史地理志,对后世各类地理志书的编纂具有开创性意义。《汉志》文本主要包括三部分: 卷首录《尚书·禹贡》和《周礼·职方氏》两篇前代文献,简要追溯前代地理沿革及地理观念;主体部分记述西汉末年的郡县二级政区状况;卷末则以汉成帝时刘向所言“地分”和朱赣所条“风俗”作为附录。(1)谭其骧: 《汉书地理志(选释)》,侯仁之主编: 《中国古代地理名著选读》第1辑,学苑出版社2005年版,第57页。主体部分所记郡县二级政区名目之下,班固标有详略不一的注记信息,这些注记内容包括政区沿革、户口数目、山川泽薮、乡邑聚落、关隘、工官、物产等,其中关于水道的内容十分丰富。《汉志》所载1 681个政区名目中(2)包括郡级政区名目103个、县级政区名目1 578个。,共有281个名目下注有水道信息,出现了340个水道名称,涉及324条具体水道以及131条无名“小水”。谭其骧曾总结称“《志》叙水道,除少数不著首尾或首尾不全外,通例都在发源地所在的县下注出出某山,或某谷,或某地,或某方位,或首受某水,流向某方位,至某县入某水,或某陂、泽、津、渠,或海;大水并加叙过郡几,行若干里”,很好地概括了《汉志》水道注记的基本内容和行文特点,并指出《汉志》水道注记“是我国现存古籍中《水经注》以前的关于水道的最详实的记载”(3)谭其骧: 《汉书地理志(选释)》,侯仁之主编: 《中国古代地理名著选读》第1辑,第62页。。

《汉志》卷首卷末部分的文献来源在文本中已明确交代,主体部分所记政区的史料依据,历代学者也已进行了充分讨论(4)清人钱大昕最早提出“班《志》郡国之名以元始二年户口籍为断,其侯国之名则以成帝元延之末为断”的论断(〔清〕 钱大昕: 《廿二史考异》卷九,上海古籍出版社2004年版,第182页)。周振鹤意识到《汉志》所列县目是以元延绥和之际的版籍为据(周振鹤: 《西汉政区地理》,人民出版社1987年版,第22—24页)。马孟龙进一步提出《汉志》所载政区是由汉平帝元始二年(2)各郡国户口簿、汉成帝元延三年(前10)各郡国行政版籍以及汉成帝绥和二年(前7)全国《集簿》三种断代不同的资料拼凑而成(马孟龙: 《西汉侯国地理》,上海古籍出版社2013年版,第79—107页)。,但注记内容的资料来源目前学界尚缺乏系统认识(5)目前对《汉志》注记的研究,只有关于州制的讨论明确涉及《汉志》注记信息的时代问题。《汉志》在部分郡国名目下注记有其所隶属的刺史部(州)。关于班固注记州制的时代,学界曾提出过不同的意见。顾颉刚、谭其骧两位认为《汉志》注记中提及的州制是东汉时期的制度(顾颉刚: 《两汉州制考》,《顾颉刚古史论文集》第5卷,《顾颉刚全集》第5册,中华书局2010年版,第167—230页;谭其骧: 《讨论两汉州制致顾颉刚先生书》《〈两汉州制考〉跋》,《长水集》上册,人民出版社1987年版,第22—47页),辛德勇则认为《汉志》注记中的州制是汉平帝元始年间的面貌(辛德勇: 《两汉州制新考》,《文史》2007年第1期)。。有鉴于此,本文选择《汉志》注记中的水道信息作为研究对象,结合传世文献与新发现的出土资料,追溯《汉志》水道注记的资料来源,以期对《汉志》的文本形成及相关问题研究提供新的思考。

《汉志》水道注记主要涉及三方面内容: 水道源流,水道流经郡国的数目和里程,以及对《尚书·禹贡》《周礼·职方氏》两部典籍所载水道的比定。以《汉志》弘农郡上雒县下所注“《禹贡》雒水出冢领山,东北至巩入河,过郡二,行千七十里,豫州川”(6)《汉书》卷二八《地理志》,中华书局1962年版,第1549页。为例,其中的“雒水出冢领山,东北至巩入河”是关于水道源流的记述,“过郡二,行千七十里”是水道流经郡国的数目和里程,“雒水”前冠以《禹贡》是表明作者认为这条水道即《禹贡》所载“导洛自熊耳”的洛水,而“豫州川”意指其认为此即《职方氏》所载豫州“其川荧、雒”中的雒水。《汉志》对《尚书·禹贡》《周礼·职方氏》中水道及相关地名的比定,王国维、侯仁之等前辈学者已考证其主要参考自汉代各经学学派的意见(7)参见〔清〕 成蓉镜: 《禹贡班义述》,《续修四库全书》经部第55册,上海古籍出版社2002年版,第387—426页;王国维: 《〈汉书〉所谓古文说》,《观堂集林》,中华书局1959年版,第312—314页;侯仁之: 《〈汉书·地理志〉中所释之〈职方〉山川泽寖》,《禹贡半月刊》1934年第1卷第5期。。本文将重点考察《汉志》水道源流、过郡数及里程的资料来源。

一、 水道源流的资料来源

《汉志》记录的三百余条水道中,除少数只有水道名称外,绝大多数或详或略记录了水道的源流状况。秦汉时期,存在一类专门记述水道源流的文献,后世称之为《水经》。《隋书·经籍志》著录有“郭璞注”和“郦善长注”两种《水经》。(8)《隋书》卷三三《经籍志》,中华书局1973年版,第982、984页。郭璞注《水经》早已亡佚,《山海经·海内东经》篇末附有一段记述水道情况的文字,涉及26条水道源流,清代学者毕沅认为这便是郭璞注《水经》的一部分(9)〔清〕 毕沅: 《山海经新校正》卷一三,清光绪三年浙江书局刻本,第14a页。,周振鹤考订其成书年代在秦末,将之称为“秦代《水经》”(10)周振鹤: 《被忽视了的秦代〈水经〉——略论〈山海经·海内东经·附篇〉的写作年代》,《自然科学史研究》1986年第1期。。郦善长注《水经》即后世广为流传的郦道元《水经注》的经文部分,其文本虽有部分散佚,但大多保存至今,涉及130余条水道的源流状况。(11)《隋书·经籍志》著录的郦善长注《水经》共计40卷,然该书于北宋初年亡佚5卷,今所见40卷本《水经注》是宋人将剩余35卷重排为40卷的结果,并非《隋书·经籍志》所载原貌。今所见《水经注》中共保存有《水经》125篇,其中《日南郡水》一篇概述江水以南至日南郡的20条水道,《禹贡山水泽地所在》一篇是古文经学家对《禹贡》地名的释地,此二篇附于最末,其余123篇均以一水之源流为一篇。《唐六典》记载“桑钦《水经》所引天下之水百三十七”,学界一般认为《唐六典》所述即郦道元注《水经》的全貌。以上两种《水经》虽有差异,但所述内容不外乎水道名称、发源、流向、归宿等,与《汉志》水道注记极为类似。周振鹤意识到汉代应有一部按水道主从关系编排的《水经》,录有完善丰富的全国性水文地理信息,而班固只是将这些信息拆解按政区重新排列(12)周振鹤: 《中国古代撰写水经的传统》,《历史地理》第8辑,上海人民出版社1990年版,第85—86页。,明确点出了《汉志》水道注记的资料来源。不过,关于这部“汉代《水经》”的年代断限尚需进一步考察。

探求《汉志》水道注记的年代断限需从两方面着手,考察《汉志》所载水道流路和所涉政区变化的标志年代。首先是《汉志》所载水道的流路变化。虽然《汉志》三百余水道中绝大多数的流路变迁无法断限,但仍有部分节点可以明确,最具指标性的便是“河水”(今黄河)。黄河下游河道的历史变迁是历史地理研究的经典问题,其中一次重大改道正在两汉之际。《汉书·王莽传》载:“(始建国三年)河决魏郡,泛清河以东数郡。先是,莽恐河决为元城冢墓害。及决东去,元城不忧水,故遂不堤塞。”(13)《汉书》卷九九《王莽传》,第4127页。由于王莽对此次河水决溢态度放任,河水离开故道,泛滥于河济之间,直到汉明帝永平十二年(69)夏“发卒数十万,遣(王)景与王吴修渠筑堤,自荥阳东至千乘海口千余里”(14)《后汉书》卷七六《循吏列传》,中华书局1965年版,第2465页。,河水这才基本固定,形成了之后近六百年相对稳定的河道(15)邹逸麟: 《黄河下游河道变迁及其影响概述》,《复旦学报(社会科学版)》1980年第S1期。。学界一般将王莽河决前的河道称作“西汉大河”,将王景治河后形成的称作“东汉大河”。“东汉大河”的流路在《水经注》等文献中有详细记录,入海口在汉代千乘郡境内(今山东利津县附近)。而“西汉大河”废弃后,故道受清河等水道变迁影响(16)参见谭其骧: 《海河水系的形成与发展》,《历史地理》第4辑,上海人民出版社1986年版,第1—15页。,下游河道变动较大,《水经注》只明确记录了长寿津(今河南濮阳县西)至东光县(今河北东光县找王镇(17)国家文物局主编: 《中国文物地图集·河北分册》下册,文物出版社2013年版,第635页。)一段“大河故渎”,其入海口当在东光东北的渤海沿岸。

《汉志》金城郡河关县下注记载“河水行塞外,东北入塞内,至章武入海,过郡十六,行九千四百里”(18)《汉书》卷二八《地理志》,第1611页。。河水既在章武县而非千乘县境内入海,则与“东汉大河”不同,而与《水经注》所载“大河故渎”流路基本相合。可以判定,《汉志》所载河水当为“西汉大河”,年代下限在王莽始建国三年(11)。考虑到永平十二年前“东汉大河”或未完全形成稳定河道,此时期的《水经》资料亦有可能沿袭河水“至章武入海”的文本,因此《汉志》所载河水流路的文本年代下限至多可延至汉明帝永平十二年。

除河水外,《汉志》中对滱河(今唐河)、涞水(今拒马河)、桃水(今北拒马河)、卢水(今府河)、博水(今清水河)的记载也可反映较清晰的时代特征。代郡灵丘县下注记“滱河东至文安入大河”,代郡广昌县下注记“涞水东南至容城入河”,涿郡涿县下注记“桃水首受涞水,分东至安次入河”,中山国望都县下注记“博水东至高阳入河”,中山国北平县下注记“又有卢水,亦至高阳入河”(19)《汉书》卷二八《地理志》,第1577、1622、1632页。。这五条水道均流入河水,入河位置分别在文安(今文安县大柳河镇富各庄村北(20)国家文物局主编: 《中国文物地图集·河北分册》中册,第467页。)、容城(今容城县贾光乡城子村(21)《太平寰宇记》载“(容城)废县城在(雄)州西北五十里”(〔宋〕 乐史: 《太平寰宇记》卷六七,中华书局2007年版,第1365页),宋代雄州治所在今雄县县城,其“西北五十里”大致位于今容城县城以北。《嘉庆重修一统志》载“容城故城在今容城县西北……旧《志》有古城,在今县北十五里城子村,周回七里,即故县也”(《嘉庆重修一统志》卷一四《保定府三》,中华书局1986年版,第617页)。)、安次(今廊坊市安次区北史家务镇古县村(22)国家文物局主编: 《中国文物地图集·河北分册》中册,第458页。)、高阳(今高阳县庞口镇旧城村(23)旧城村为明代以前的高阳县治所,其地有战国至汉代遗址,参见国家文物局主编: 《中国文物地图集·河北分册(下册)》,第614页。)诸县境内。但《汉志》载河水在章武县(今黄骅市羊三木回族乡刘皮庄村南(24)该城址旧称伏漪城(或郛堤城),参天津市文化局考古发掘队: 《渤海湾西岸古文化遗址调查》,《考古》1965年第2期;国家文物局主编: 《中国文物地图集·河北分册》下册,第653页。)境入海,那就无法流经其西北的文安等县,则关于滱、涞诸水入河的记载不符合西汉时期的情况。20世纪70年代,谭其骧通过对《山经》大河的考订,指出自今蠡县以下的《汉志》滱河河道应为《山经》大河故道,《汉志》沿袭《山经》旧称,将此段河道仍称为“河”,故而《汉志》有滱、博、卢、涞、桃诸水入河的记载(25)谭其骧: 《〈山经〉河水下游及其支流考》,《中华文史论丛》第7辑,上海古籍出版社1978年版,第188页;谭其骧: 《西汉以前的黄河下游河道》,《历史地理》创刊号,上海人民出版社1981年版,第61页。。换言之,《汉志》滱、博、卢、涞、桃诸水入河的记载反映的是汉代以前的水道情况。

接着考察《汉志》水道注记所涉政区的年代。《汉志》通常在水道源头所属县目下注记水道源流,并述及水道流经及尾闾所属政区。通过对比可以发现,《汉志》水道注记中提及的这些政区情况与《汉志》所载汉成帝元延时的行政区划多有不合之处,兹举数例略论如下。

(1) 《汉志》弘农郡卢氏县下注记育水“南至顺阳入沔”。《汉志》政区无“顺阳”,南阳郡博山下注“侯国,哀帝置,故顺阳”,应劭注“汉明帝改曰顺阳”。《续汉书·郡国志》南阳郡有顺阳,注“侯国,故博山”(26)《续汉书·郡国志》,《后汉书》,中华书局1965年版,第3476—2477页。。由此可知,西汉有顺阳县,西汉末改博山县,汉明帝时复改顺阳县。《汉志》载育水“南至顺阳入沔”用的并非《汉志》中的政区名“博山”,而是其旧名(或汉明帝所复之名)“顺阳”。因此,《汉志》对育水的记述应是参考了《汉志》前或汉明帝后的政区。

(2) 《汉志》琅邪郡朱虚县下注记汶水“东至安丘入维”。《水经》载汶水“又北过淳于县西,又东北入于潍”,与《汉志》之说有异。安丘、淳于二县均为《汉志》北海郡属县,从地理方位看,安丘位于淳于上游,若参照《汉志》政区,则汶水入潍当在淳于而非安丘。今按,《续汉志》载“淳于,永元九年复”(27)《续汉书·郡国志》,《后汉书》,第3473页。,可知淳于县曾在东汉初年省并,直到汉和帝永元九年(97)才复置。相关研究认为,淳于在光武帝时曾是邓禹的食邑之一(28)《后汉书》卷一六《邓禹传》载:“(建武)十三年,天下平定,诸功臣皆增户邑,定封禹为高密侯,食高密、昌安、夷安、淳于四县。”(第605页),而史籍中不见邓禹被削封的记载,因此淳于县省并当在汉明帝永平元年(58)邓禹去世之后(29)赵海龙: 《〈东汉政区地理〉县级政区补考》,《南都学坛》2016年第2期。。可以推断,《汉志》对汶水的记述应是参考了汉明帝以后的政区。

(3) 《汉志》六安国六县下注记“如溪水首受沘”。根据《汉志》体例,如溪水自沘水分出当在六县境内。然《说文》载“泄水受九江博安洵波”,《水经》载“泄水出博安县”,均以泄水(如溪水之别名)分流在博安县境,与《汉志》记载有异。博安即《汉志》九江郡之博乡,从地理方位看,博乡(博安)位于如溪水分流处与六县之间,若参照《汉志》政区,则“如溪水首受沘”当在博乡而非六县。今按,博乡(博安)不见于《续汉志》,恐在东汉初年即已省并。(30)李晓杰: 《东汉政区地理》,山东教育出版社1999年版,第222页。《汉志》系如溪水于六县下当是就博乡县省并后的情况而言。因此《汉志》对于如溪水的记述应是参考了东汉初期的政区。

通过上文讨论可知,《汉志》水道注记中既有西汉末年的信息,也有汉代以前及东汉时期的内容,似乎没有作为时代断限的标准年。以《隋书·经籍志》著录的郦善长注《水经》40卷为例,这部《水经》作者未详,旧说多以为出自西汉末年古文经学家桑钦之手。关于其成书年代,学界聚讼已久,原因正在于其所载地名时代混乱,既有汉代设置而后世废除的政区,又有汉代未设而曹魏始置的政区。现有研究表明,郦道元所注《水经》最终写定在曹魏时,但其文本是以西汉末年至新莽时期的水道政区资料为主体,附益、更易东汉至曹魏时的地理信息而成。(31)黄学超: 《〈水经〉成书考说》,《历史地理》第37辑,复旦大学出版社2018年版,第175—197页。周振鹤指出,“桑钦《水经》在写定以后的四百年间不断经过后人的增删改订,才最终成为郦注《水经》的形式,这种根据各个不同时期的地理现实所作的改写工作,实际上就是一种再创作,因而蔚为一系列水经类型的十分常见的普通著作,以致连郦道元也不提及其所注《水经》为何人所撰”(32)周振鹤: 《中国古代撰写水经的传统》,《历史地理》第8辑,第85页。。这一观点很好地概括了秦汉时期《水经》撰著的传统。《汉志》水道注记依据此类《水经》编订,因而也呈现出年代断限不一的特点。值得注意的是,《汉志》所载水道资料出现了不少东汉初期(特别是汉明帝时期)的政区信息,恰与班固编撰《汉书》的时代相合。(33)班固编撰《汉书》大约始自汉明帝永平元年,终于汉章帝建初七年,参见〔清〕 陈汉章: 《马班作史年岁考》,《缀学堂初稿》卷二,清光绪十九年刻本,第22a—24a页。综合来看,《汉志》水道注记的主要资料来源应是汉明帝时期的《水经》,只是受《水经》编撰特点的影响,这份资料中保留了许多未及改易的前代信息。

二、 过郡数及里程的资料来源

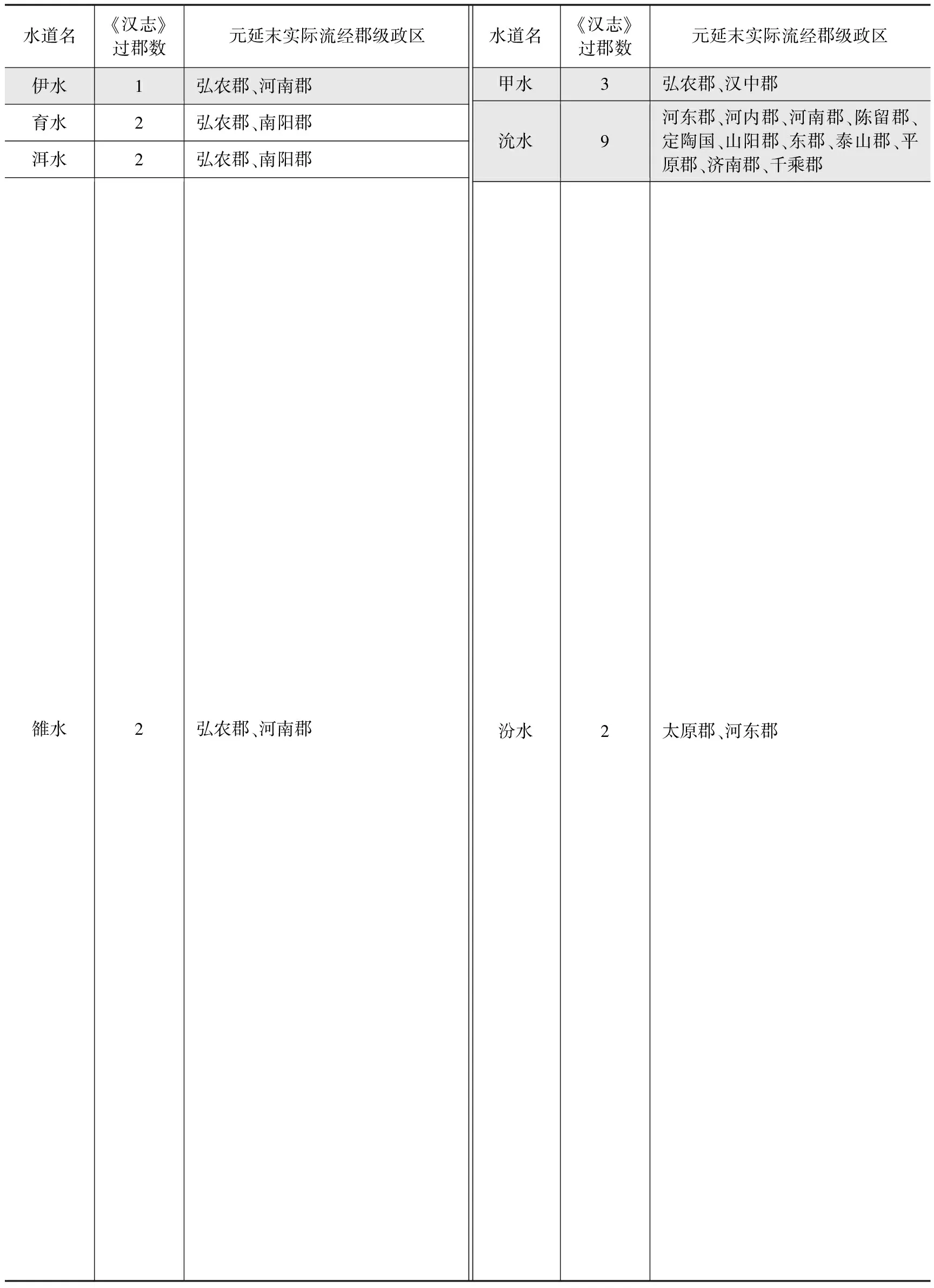

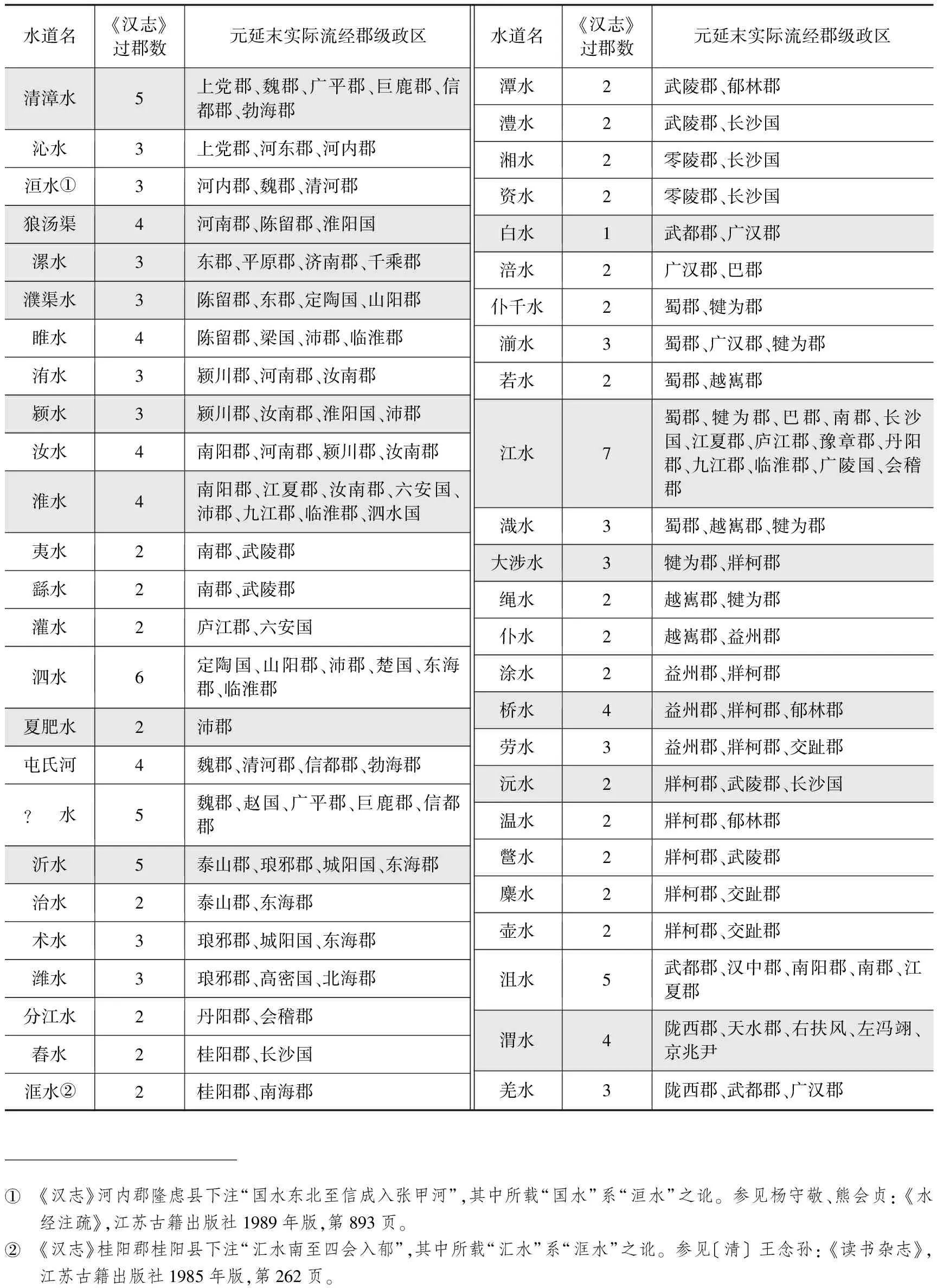

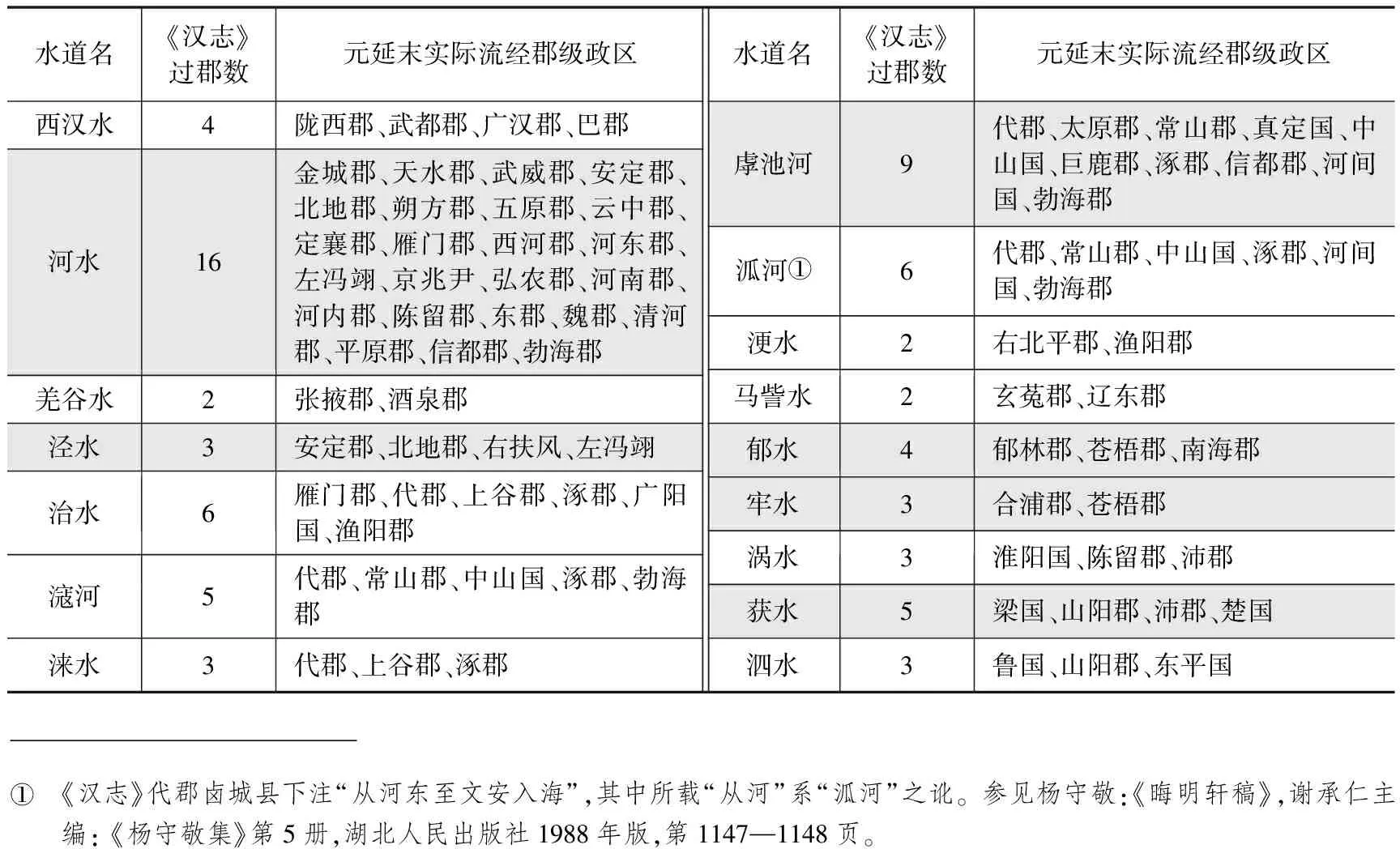

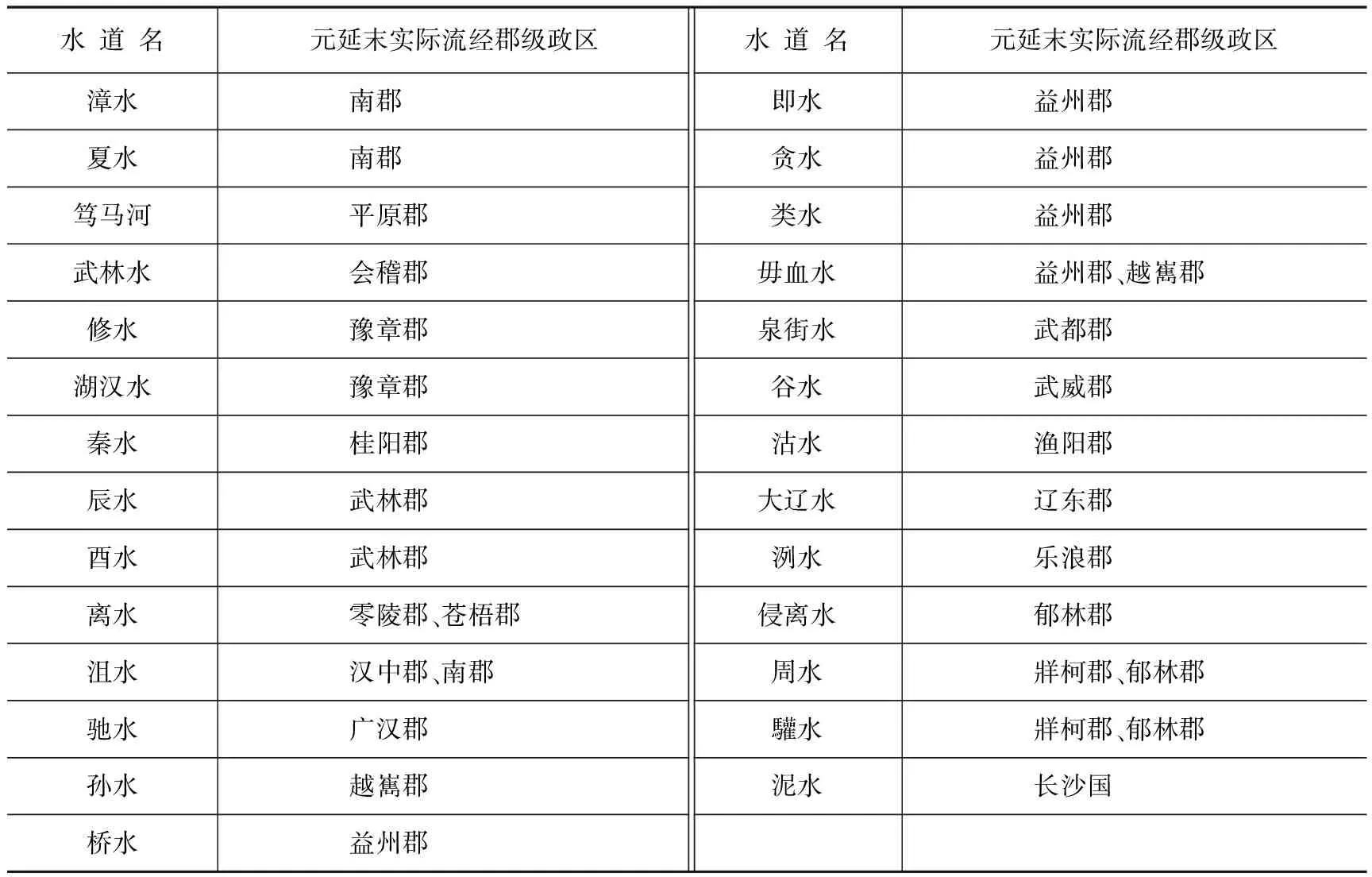

在目前的《汉志》文本中,一共记录了100条水道的里程,其中73条水道除里程外还有各自流经的郡国数(表1),其余27条则只有里程数(表2)。此类水道过郡数和里程记载在时代相近的其他以水道为记述对象的文献中均未出现,其来源与汉代的上计资料有关。

首先是水道里程的问题。秦汉时期文献中的里程记录几乎都和道路里程相关,时人称“道里”。例如《汉书·西域传》详细记录了西域诸国与长安、阳关、西域都护治所及邻国之间的里程,《茂陵书》中记录有各郡国治所到长安的里程(34)《茂陵书》疑为新莽末年赤眉军发掘西汉帝陵时从汉武帝茂陵中得到的简牍文书,西晋以后亡佚(辛德勇: 《谈历史上首次出土的简牍文献——〈茂陵书〉》,《文史哲》2012年第4期)。汉魏时期学者在注释《汉书》时多有引用,今所见佚文中有不少涉及郡国治所到长安的里程,如《汉书》卷六《武帝纪》颜师古注引臣瓒曰“《茂陵书》珠崖郡治瞫都,去长安七千三百一十四里,儋耳去长安七千三百六十八里,领县五”(第188—189页)。,这些里程数字均为“道里”。20世纪以来大量出土的秦汉简牍资料中也有不少道路里程记录,如居延甲渠候官遗址及敦煌悬泉遗址中出土的《传置道里簿》(35)参见何双全: 《汉代西北驿道与传置——甲渠候官、悬泉汉简〈传置道里簿〉考述》,《中国历史博物馆馆刊》1998年第1期;郝树声: 《敦煌悬泉里程简地理考述》,《敦煌研究》2000年第3期。、里耶秦简中的三枚里程简牍(36)参见湖南省文物考古研究所、湘西土家族苗族自治州文物处、龙山县文物管理所: 《湖南龙山里耶战国—秦代古城一号井发掘简报》,《文物》2003年第1期;湖南省文物考古研究所、湘西土家族苗族自治州文物处: 《湘西里耶秦代简牍选释》,《中国历史文物》2003年第1期;湖南省文物考古研究所编著: 《里耶发掘报告》,岳麓书社2006年版,第196—201页。、北京大学藏秦代水陆里程简册(37)参见辛德勇: 《北京大学藏秦水陆里程简册的性质和拟名问题》,《简帛》第8辑,上海古籍出版社2013年版,第17—27页;辛德勇: 《北京大学藏秦水陆里程简册初步研究》,《出土文献》第4辑,中西书局2013年版,第177—279页。,均为秦汉时期道路里程资料的实证。

在司马彪编撰的《续汉书·郡国志》和沈约编撰的《宋书·州郡志》这两部正史地理志中都出现了“道里”的系统记录。《续汉书·郡国志》在绝大多数郡国名目下都注记了其治所与都城雒阳间的方位及道路里程。(38)例如京兆尹下注记有“雒阳西九百五十里”,颍川郡下注记有“雒阳东南五百里”(《续汉书·郡国志》,《后汉书》,第3403、3421页)。《宋书·州郡志》在各州下记录该州治所与都城建康间,在各郡下记录该郡治所到州治及都城的道路里程,还特别标明水路里程和陆路里程的区别。(39)例如扬州吴郡“去京都水六百七十,陆五百二十”,徐州下邳郡“去州水二百,陆一百八十,去京都水一千一百六十,陆八百”(《宋书》卷三五《州郡志》,中华书局1974年版,第1031、1048页)。可见两部地理志的编纂者都握有系统的道里资料。2004年在湖南郴州苏仙桥的一口古井中发现了一批西晋简牍,其中两枚分别记录了桂阳郡所辖二县的治所、方位、城邑规模、吏员等情况,特别记载了便县“去郡一百廿里,北去江州一千四百八十里,去京城三千五百一十里”,晋宁县“去郡一百卅里,去江州一千七百卅里,去京城三千七百里”(40)湖南省文物考古研究所、郴州市文物处: 《湖南郴州苏仙桥遗址发掘简报》,湖南省文物考古研究所编: 《湖南考古辑刊》第8集,岳麓书社2009年版,第98—99页。。已有学者指出这两枚简牍是西晋桂阳郡郡府保存的“上计阶簿”存档副本,《续汉书·郡国志》和《宋书·州郡志》所载道里资料来源很可能便是此类上计文书。(41)孔祥军: 《西晋上计簿书复原与相关历史研究——以湖南郴州苏仙桥出土晋简为中心》,董劭伟主编: 《中华历史与传统文化研究论丛》第1辑,中国社会科学出版社2015年版,第139—177页。

关于全国道路里程的系统资料早在秦汉时期就已经存在,上文提及汉武帝时期的《茂陵书》中便有不少关于郡国治所到都城的道里信息,此类资料也应来自当时各郡国的上计文书。《续汉书·百官志》刘昭注引胡广曰“秋冬岁尽,各计县户口垦田,钱谷入出,盗贼多少,上其集簿”(42)《续汉书·百官志》,《后汉书》,第3623页。,概括了当时上计文书的主要内容。但上计文书所涉事项绝不止胡广列举的这些,严耕望通过对文献中相关线索的梳理,指出“是则宗室状况、断狱情形、兵戎戍卒、山林泽谷之饶、关梁贸易之利,以及地理变迁,无不入簿”,并总结称“盖凡地方一切情形无不入计簿者”(43)严耕望: 《秦汉地方行政制度: 中国地方行政制度史甲部》,北京联合出版公司2020年版,第260页。。数十年来出土的地下材料也丰富着学界对上计内容的认知。(44)参见[日] 纸屋正和著,朱海滨译: 《汉代郡县制的展开》,复旦大学出版社2016年版,第280—282页。可惜,目前发现的汉代上计简牍虽然数量不少,但几乎都出自墓葬,只是抄录的部分文书副本(45)例如江苏东海县尹湾汉墓出土的《集簿》等文书、安徽天长纪庄汉墓出土的《户口簿》、湖南沅陵虎溪山汉墓出土的《计簿》、朝鲜平壤贞柏洞汉墓出土的《乐浪郡初元四年县别户口集簿》等。,并非一地完整的上计资料。因此,除户口垦田等主要内容外,出土的各类上计简牍所涉事项不尽相同。目前出土简牍提供的线索显示,汉代的上计资料中包含水道里程的信息。1999年,湖南沅陵虎溪山一号汉墓出土了一批简牍资料,其中有一篇记载西汉初年沅陵侯国行政建制、吏员、户口、田亩、赋税、兵甲战船等情况的文书,整理者将其命名为《计簿》(46)2003年最早公布的发掘简报中将这篇文书命名为《黄簿》(湖南省文物考古研究所、怀化市文物处、沅陵县博物馆: 《沅陵虎溪山一号汉墓发掘简报》,《文物》2003年第1期),2020年沅陵虎溪山一号汉墓正式考古报告出版,公布所出汉简的全部内容,将这篇原本命名为《黄簿》的文书定名为《计簿》(湖南省文物考古研究所编著: 《沅陵虎溪山一号汉墓(上)》,文物出版社2020年版,第116—117页)。,是墓主沅陵侯吴阳去世当年(前162)或前一年沅陵侯国上计文书的副本(47)杨先云: 《虎溪山汉简〈计簿〉所载沅陵侯国》,简帛网[2021-03-01],http://www.bsm.org.cn/?hanjian/8349.html。。其中有两枚竹简的内容值得注意。简11记载“廷到长安道武关二千六百九十六里其四百卅二里沅水”,是自沅陵侯国经由武关抵达长安的里程;简12记载“廷到长安道函浴三千二百一十九里其四百卅二里沅水”(48)湖南省文物考古研究所编著: 《沅陵虎溪山一号汉墓(上)》,第118页。,是自沅陵侯国经由函谷关抵达长安的里程。这两条记载明确提到其中有“四百卅二里”沅水水路,这是汉代上计资料涉及水道里程的明证。班固以兰台令史的身份编纂《汉书》,有条件接触到当时各郡国的上计资料(49)《汉书·百官公卿表》载:“(御史中丞)在殿中兰台,掌图籍秘书。”《续汉书·百官志》载:“兰台令史,六百石。本注曰: 掌奏及印工文书。”汉代上计文书主要由丞相府和御史府负责(侯旭东: 《丞相、皇帝与郡国计吏: 两汉上计制度变迁探微》,《中国史研究》2014年第4期),兰台作为御史属官的办公地和国家文书的保存地,藏有各郡国的上计资料。,《汉志》记录的水道里程信息很可能便来源于此。

再是水道过郡数问题。《汉志》水道注记中有73条水道流经郡国的数目,但未将水道流经的郡国名目逐一列出。后世学者试将这些过郡数一一实指,发现数目与水道实际流经的郡国数多有不合。以《汉志》所载汉成帝元延末的政区为参照,《汉志》所载水道过郡数与水道实际流经郡国数目对照如表1所示。

表1 《汉志》水道过郡数与元延末政区对照

续表

续表

通过表1对比可见,《汉志》载有过郡数目的73条水道中,至少有23条水道的过郡数目不能与《汉志》载汉成帝元延三年的行政区划相匹配。清代以来不少学者留意到这一矛盾。(50)相关研究参见〔清〕 汪远孙: 《汉书地理志校本》,《二十五史补编》第1册,中华书局1956年版,第425—457页;〔清〕 钱坫撰,徐松集释: 《新斠注地里志集释》,《二十五史补编》第1册,第1023—1183页;〔清〕 洪颐煊: 《汉志水道疏证》,《二十五史补编》第1册,第1293—1318页;王社教: 《〈汉志〉淮水究竟经过哪几郡》,《中国历史地理论丛》1989年第4辑;周亚: 《〈汉书·地理志〉沁水“过郡三”考辨》,《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》2004年第4期;郝鹏展: 《〈汉书·地理志〉河流过郡数考辨四则》,《中国历史地理论丛》2006年第1期。已有研究或剪裁郡目以合《汉志》之数,或将过郡数矛盾归因于文字讹误。但面对《汉志》过郡数目有近三分之一存在疑问的情况,这些观点似乎都无法给出完备解释。通过对《汉志》水道过郡数目史源进行探讨,可以为这一问题的研究提供一种新的思路。

值得注意的是,《汉志》水道注记中“过郡几”与“行若干里”均为配套出现,《汉志》既载73条水道过郡数,也同时载有相应水道里程,未有一例只记过郡数而不记里程的情况。还有27条记载了里程而未提及过郡数目的水道,它们绝大多数在一郡之内(表2)。清人陈澧指出“凡水在一郡内者,不言过郡”(51)〔清〕 陈澧: 《汉书地理志水道图说》,《二十五史补编》第1册,第1339页。,王先谦亦言“《志》叙水道,无过郡一者,本郡则不可言过也”(52)〔清〕 王先谦: 《汉书补注》,上海古籍出版社2008年版,第2216页。,目前《汉志》文本中仅见两处“过郡一”(弘农郡卢氏县下注记伊水、广汉郡甸氐道下注记白水)实际都是“过郡二”之讹。因此,表2所列27条只涉及一郡的水道,《汉志》注记无“过郡”表述,对应郡国数目其实是“一”。可见,《汉志》记录水道里程时实际都记录或反映了该水道流经郡国的数目。过郡数与里程的相关性表明二者史源可能高度关联。

表2 《汉志》记录里程而未涉及过郡数的水道与元延末政区对照

汉代的上计制度分两级,据《续汉书·百官志》记载,汉代县一级政区向其所属郡国上计,而郡国则向朝廷上计(53)《续汉书·百官志》载:“每郡置太守一人,二千石,丞一人。郡当边戍者,丞为长史。王国之相亦如之。每属国置都尉一人,比二千石,丞一人。本注曰: 凡郡国皆掌治民……岁尽遣吏上计。”又载:“每县、邑、道,大者置令一人,千石;其次置长,四百石;小者置长,三百石;侯国之相,秩次亦如之。本注曰: 皆掌治民……秋冬集课,上计于所属郡国。”(第3621—3623页),中央获得的上计资料以郡国为单位。对于流经多个郡国的水道,需要将其散见于各郡国上计资料中的里程相加,才能得到里程总数。因此,可以这样假设: 班固编纂《汉志》时将同一水道分河段散见于不同郡国上计资料中的里程相加得到里程总数记入,而所谓“过郡几”便等于该水道见载郡国上计资料的份数。

基于这一推断重新审视《汉志》水道过郡数目存在的疑问。除少量文字讹误外,其余问题也可以得到相对合理的解释。

第一,《汉志》所载水道过郡数是以东汉初年各郡国上计资料为据,故而与汉成帝元延时期政区情形不相合。兹以甲水、夏肥水二水为例。(1) 《汉志》弘农郡上雒县下注记甲水“过郡三”。据《汉志》,甲水发源于弘农郡上雒县,至汉中郡钖县流注沔水。按《汉志》政区,甲水只过弘农、汉中二郡,不过《续汉志》载弘农郡上雒县于光武帝建武十五年(39)改隶京兆尹,弘农郡之析县亦或在同年改属南阳郡(54)李晓杰: 《东汉政区地理》,第19页。,又据《水经注》,《续汉志》南阳郡析县所辖丰乡城又在甲水支流丰乡川水侧(55)《水经·沔水注》载:“(甲水)南合丰乡川水,水出弘农丰乡东山,西南流径丰乡故城南。京相璠曰: 南乡淅县有故丰乡,《春秋》所谓丰淅也。于《地理志》属弘农。今属南乡。”按: 《续汉志》南阳郡析县下注云“有丰乡城”,即《水经注》所述丰乡故城。。因此,建武十五年后甲水当流经京兆尹、南阳郡、汉中郡三个郡级行政单位,《汉志》甲水“过郡三”当为建武十五年后的情况。(2) 《汉志》沛郡城父县下注记夏肥水“过郡二”。若以《汉志》政区,城父、下蔡二县均为沛郡属县,夏肥水当在沛郡境内(56)城父、下蔡二县位于沛郡西境,与汝南郡相邻,《中国历史地图集》将汝南郡与沛郡之间的郡界画过夏肥水东岸,以合《汉志》夏肥水“过郡二”之数,然并无确证。,但光武帝建武二十年(44)以沛郡为沛国,城父县别属汝南郡、下蔡县别属九江郡(57)李晓杰: 《东汉政区地理》,第35页。,故夏肥水过汝南、九江二郡,正与《汉志》所载“过郡二”之数相合。

第二,以虎溪山汉简《计簿》的情况看,上计资料中的水道里程指水路交通的道路里程,而非水道的完整流程。《汉志》记载的水道里程也普遍小于水道的实际流程,以古今河道变动相对不大的几条水道为例。《汉志》汾水“行千三百四十里”(约557千米),今汾河全长694千米;沁水“行九百七十里”(约403千米),今沁河全长485千米;夷水“行五百四十里”(约225千米),对应今清江全长423千米;沮水“行七百里”(约291千米),对应今沮漳河全长341千米;驰水“行五百五十里”(约229千米),对应今梓潼江全长321千米。可见《汉志》里程均与实际流程存在较大差距。(58)相关今水道里程数据参考《中国河湖大典·长江卷》,中国水利水电出版社2010年版;《中国河湖大典·黄河卷》,中国水利水电出版社2014年版。所以,如果一条水道在某郡国内未作为交通要道,该郡国上计资料中就不会出现这条水道的里程,这就造成《汉志》中部分水道过郡数少于实际所涉郡国数的情况。例如河水“过郡十六”、江水“过郡七”、淮水“过郡四”等,无论以《汉志》西汉末年政区计,还是参照东汉初年政区计,这些水道实际经过的郡国数都远多于《汉志》记载的数目。这表明相关水道有部分河段并非交通干道,相应郡国上计资料中未记录其里程。

三、 水道注记中窜入的后代注文

汉末以降,服虔、应劭等学者始为《汉书》作注,《隋书·经籍志》著录有应劭撰《汉书集解音义》24卷、服虔撰《汉书音训》1卷、韦昭撰《汉书音义》7卷等。(59)《隋书》卷三三《经籍志》,第953页。这些注解《汉书》的作品原本单行,西晋时晋灼撰《汉书集注》,将诸家《汉书》注释收入合为一部。晋人臣瓒又总集诸家音义为24卷。至东晋时,蔡谟将臣瓒之书散入《汉书》中,唐人颜师古在此基础上集23家注释为《汉书》作注,流传至今。由于《汉书·地理志》文本包括正文和注记两部分,后世刊行时又多用大小字予以区别,因此在后世传抄过程中,班固在《汉志》政区名目下所留注记容易与后代注解《汉书》的注文混淆。(60)例如,《汉志》京兆尹南陵下注记“霸水亦出蓝田谷,北入渭”之后原有“师古曰兹水秦穆公更名以章霸功视子孙”17字,被视作颜师古注文,但这段文字实际应是班固自己的注记,《水经·渭水注》抄变《汉志》此段文字作“古曰滋水矣秦穆公霸世更名滋水为霸水以显霸功”可以为证。钱大昕指出“此皆班氏本文,谓霸水本名兹水,秦穆公始更名耳,非师古注也,‘师’字后人妄加”(〔清〕 钱大昕: 《廿二史考异》卷七,上海古籍出版社2004年版,第132页)。目前所见《汉志》水道注记中有少部分文字实际是后代注文,而非班固原注。

例如,《汉志》弘农郡丹水县下注记“水出上雒冢领山,东至析入钧”(61)《汉书》卷二八《地理志》,第1549页。与其他水道注记相比存在两个问题: 第一,未注明水道名称;第二,《汉志》通常在水道源头所属政区名目下注记水道相关信息,此条系于丹水县下,但内容却明确该水道源头在上雒县而非丹水县。对此清人提过两种解释: 段玉裁认为“水”前脱一“丹”字(62)〔清〕 段玉裁: 《经韵楼集》,上海古籍出版社2008年版,第96—97页。;王先谦则言“‘丹水出冢领山’应在‘上雒’下,班系此者,所以著县氏也,凡班书以水氏县,即系本县下者,不复出水名”(63)〔清〕 王先谦: 《汉书补注》,上海古籍出版社2008年版,第2220页。。不过,王先谦的解释实际上不成立,《汉志》以水氏县的水道甚多,如广汉郡白水县因白水得名,然《汉志》亦将白水系于其上源所在的甸氐道而非白水县下。今按,《汉书·司马相如传》“丹水更其南”下颜师古注云:“应劭曰: 丹水出上洛冢领山,东南至析县入钧水。”(64)《汉书》卷五七《司马相如传》,第2549页。据此判断,《汉志》这条注记实际为应劭注文窜入,是应劭对“丹水”这一县名的解释,而并非班固所作。

将《汉志》中政区名称与水道关联是应劭注解《汉志》地名的常见手段。例如,《汉志》上党郡沾县下颜师古注“应劭曰: 沾水出壶关”,东郡东武阳县下颜师古注“应劭曰: 武水之阳也”,颍川郡颍阳县下颜师古注“应劭曰: 颍水出阳城”,南阳郡育阳县下颜师古注“应劭曰: 育水出弘农卢氏,南入于沔”等。(65)《汉书》卷二八《地理志》,第1553、1558、1560、1564页。类似例子在《汉志》中有近百处,而班固自己所作注记中却很少涉及对政区名称的解释,目前所见《汉志》水道注记中具有解释地名性质的少数几条,均有可能是应劭注文窜入的结果。

《汉志》上党郡涅氏县下注记:“涅水也。”(66)《汉书》卷二八《地理志》,第1553页。“涅氏县”仅见于《汉志》,其他文献中只有“涅县”而无“涅氏县”。参照《水经·浊漳水注》“(涅水)东径涅县故城南,县氏涅水也”的记载,王先谦指出《汉志》“涅氏”的“氏”字与后面的注记“涅水也”连读,是对涅县县名的解释(67)〔清〕 王先谦: 《汉书补注》,第2248页。,即此条内容应是“氏涅水也”四字。类似文例在应劭注文中可以找到。《汉志》辽东郡沓氏县下有应劭注“氏水也”,中国国家图书馆藏宋庆元元年建安刘元起刻本《汉书》作“沓水也”(68)《汉书》卷二八《地理志》,北京图书馆出版社2003年版,第10b页。,结合文意及相关版本信息来看,这条应劭注文的原貌应是“氏沓水也”,与“氏涅水也”的行文方式完全一致。因此,上党郡涅县下所注“氏涅水也”亦或应劭注文窜入,是应劭对“涅”这一县名的解释。

《汉志》庐江郡下注记:“庐江出陵阳东南,北入江。”(69)《汉书》卷二八《地理志》,第1568页。此“陵阳”为丹阳郡属县,这条庐江并不在《汉志》所载西汉末年庐江郡辖域之内。不过,包括陵阳县在内的《汉志》丹阳郡西部地域在西汉初年属庐江郡管辖,庐江郡也正因这条庐江(今青弋江)而得名(70)周振鹤: 《西汉政区地理》,第50页。,《汉志》庐江郡下的这条注记实际是对庐江郡得名原因的解释。在应劭注文中也有这类关于郡国名称的解释,如《汉志》江夏郡下应劭注“沔水自江别至南郡华容为夏水,过郡入江,故曰江夏”,九江郡下“江自庐江寻阳分为九”,牂柯郡下“临牂牁江也”等(71)《汉书》卷二八《地理志》,第1568、1569、1602页。。因而庐江郡下这条注记也可能为应劭注文窜入,是应劭对“庐江郡”得名的解释。

四、 结 语

谭其骧称《汉书·地理志》为“正史地理志中最早的一部,并且也是最好的一部”,其一大特色便是在各郡县名目下注记了极为丰富的地理信息,但长期以来学界天然将这些注记认为是西汉地理情况的记录,少有对这些注记的史料来源进行深究。本文通过追溯《汉志》注记中水道信息的史源,发现《汉志》水道注记的内容主要源于汉明帝时期的《水经》及各郡国的上计资料。班固将汉明帝时期《水经》资料中记载的水道源流分别附记于各政区名目下,又从当时各郡国上计资料中统计出部分水道的过郡数和里程,将其附在相应水道源流之后。又受汉代经学盛行的影响,班固对《尚书·禹贡》《周礼·职方氏》两篇涉及地理信息的儒家典籍极为推崇,在编纂《汉志》的过程中参考各经学学派观点,将这两篇文献中涉及的包括水道在内的各类地名在注记中一一落实,形成《汉志》水道注记的文本。自汉末以来,对《汉书》的注释日渐增多,文献传抄过程中,一些后代注解《汉志》的文字与班固自己所附注记发生了混淆,因而现在看到的《汉志》水道注记中有少部分实际是后代注文窜入的结果,而非班固注记原貌。

通过对《汉志》水道注记的史源考察可以了解到,其水道信息反映的内容并非全为西汉时期的河流情况。《汉志》中所载水道流路虽然主要反映的是西汉末年的水文面貌,但也包含了部分汉代以前的河流信息,而《汉志》水道注记中涉及的政区信息则以东汉初年政区情形作为参考。《汉志》所载政区和注记的地理信息资料来源不同,因而在利用《汉志》注记的地理信息进行研究时,需要充分考虑这些地理信息的史源及年代。