创作者谈童书

2023-04-23

绘本由丰富的图画搭配适量文字构成,是艺术与文学相互融合的载体。好的绘本不仅可以丰富孩子的精神世界,还能培养其良好的习惯,具有极强的教育价值。本期,让我们连线绘本作者、译者、编辑,听他们谈谈关于绘本创作的心路历程。

缘何走进童书

李卓颖:2009年的时候,作为美术编辑兼插画师,我想独立创作一本贴近孩子生活的绘本,就加入了一些亲子阅读群,希望了解家长关注的话题。一次聊天中,几位妈妈抱怨孩子总把鼻屎抹得到处都是。我就想,如果以这个主题创作一本轻松有趣的、能引导小朋友养成卫生习惯的书,应该是贴近孩子视角的。于是我创作出了《公主怎么挖鼻屎》这本书,获得了很多小读者的喜爱。

九 儿:我从小就喜欢画画,毕业后从事与雕塑相关的工作。一次偶然的机会,我在北京的书市看到绘本,才知道原来还有这么有趣的艺术形式,萌发了绘本创作的想法。后来,我拿着自己的绘画作品去“蒲蒲兰绘本馆”毛遂自荐,编辑鼓励我继续创作。于是,我的第一部作品《妹妹的大南瓜》诞生了。之后,我就喜欢上了绘本创作,很享受静下心来思考并創作的过程。

连 莹:小时候,我就非常喜欢看书。书中的一切深深地吸引着我,我与书建立了很深的情结,所以,在考大学时,我选择了编辑专业。成为童书编辑后,我越来越感受到工作的意义和责任,正是这种责任感和使命感,让我在这条路上坚定不移地走下去。

童书创作中的思考

李卓颖:创作前,我会思考如何将想传达的理念融入绘本中,以及孩子能从中获得怎样的阅读感受。想清楚这两点以后,我再进一步思考有趣的故事情节、丰富的细节元素、具有艺术感的审美情趣,以及可以互动的游戏、可供延伸探讨的知识点等。比如,《爸爸的同事》通过极具幻想的情节和画面向小读者展示了父母的工作环境,《我不再咬指甲》希望通过好玩的故事缓解孩子紧张焦虑的情绪,《溜达鸡》向读者传达出对轻松自在生活的向往,等等。

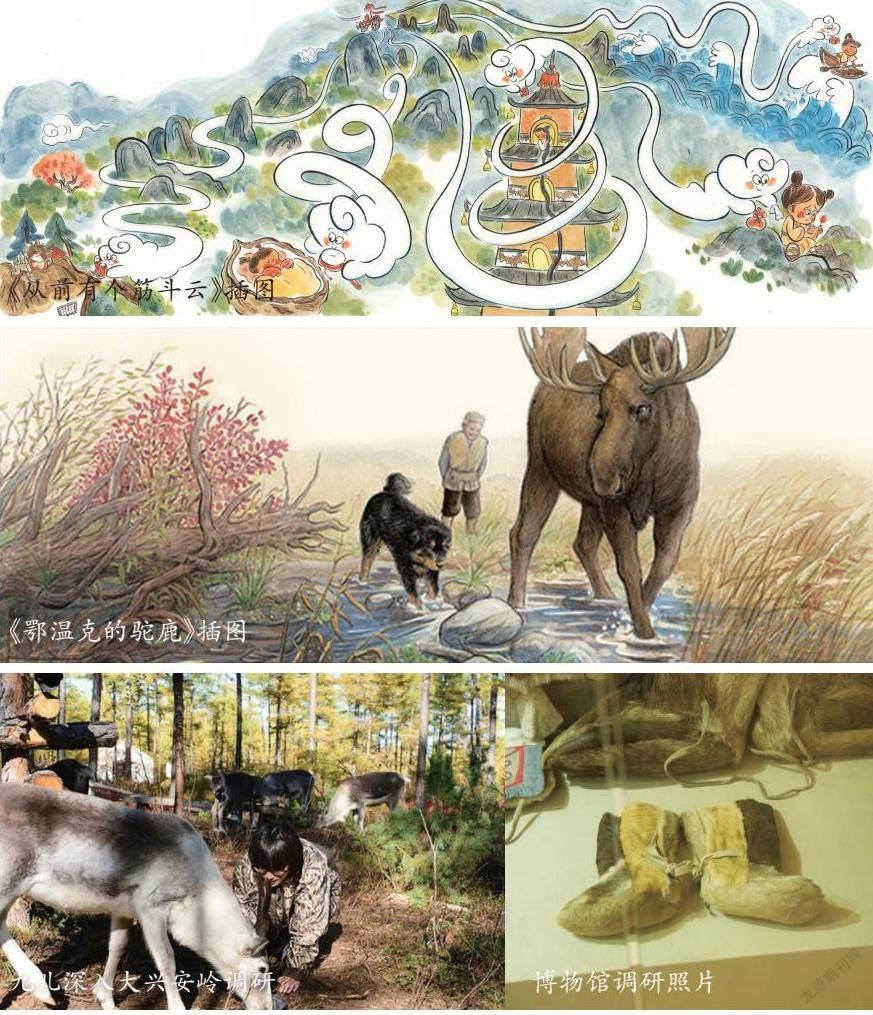

《从前有个筋斗云》是中国古代故事的重新演绎,在创作过程中,我寻根溯源,调研了大量史料,研究了历代敦煌壁画,从楼阁、城郭、林峦、云海中提取符号元素,将其内化成自己的感受,再用吸引孩子的笔法转化成绘本画面。阮咸、箜篌、笙、古琴……这些传统乐器与当代生活距离遥远,于是,我把乐器拟人化,让他们跟筋斗云一起登台,在天庭寿宴中表演奇趣曼妙的音乐和舞蹈。在绘画的表现手法上,我运用了勒、皴、擦、点、染等手法来描绘筋斗云激烈、矛盾的内心世界,把情绪的渲染推向高潮,希望读者在阅读时,也能感受到这个广袤的空间。

绘本创作带给我最大的感动来自于读者的反馈。《从前有个筋斗云》有一个开放性的结尾,当我跟孩子和家长分享这个故事的时候,我试着问,你们觉得最后筋斗云和孙悟空会和好吗?有孩子说,会的,因为他们已经很久没见了,很想念对方。在孩子心里,人和人的相处在于那份真诚的感情,不需要太多理由。有家长说,孩子和父母最终都会分开,这就是成长的过程。读者总可以读出更丰富的内容,这让我非常感动。

九 儿:我思考最多的有两个方面:题材的选择和绘画风格的搭配。2015年,绘制完几本绘本之后,我放缓了创作的脚步,开始关注自然题材。我和自然儿童文学作家黑鹤老师花了两年多时间去调研,我们走进大兴安岭原始森林,走进博物馆,走进老猎人的家……在调研中,我看到鄂温克人的质朴与真诚,感受到荒野的力量,感悟到人与自然的关系。狩猎时,猎人们并不滥杀,只取生活所需,他们对生命的敬畏态度让我深受触动。我决定将这些内容通过绘本呈现给孩子。绘画风格上,我选择用写实风格,尽量画得逼真,不会为了画面好看而牺牲真实度。比如老猎人的服装,如果去网络上搜索,会看到他们的服装很鲜艳,袍子很长,但通过调研考察,我们发现猎人穿不了这样的服装,因为太不实用了。

在绘制现实题材绘本的同时,我也在创作无字书。我喜欢现实题材的厚重,也喜欢天马行空的幻想。画现实题材的作品有很多限制,跟作家合作的过程中有很多东西需要平衡,非常辛苦。而创作无字书不用配合文字,对我来说更放松、更自由。在这个更加放松和自由的空间里,我希望能不断突破自己,从水彩,到彩铅,再到各种形式的拼贴画,我希望用多种形式的创作去展现无字书。

很多家长不知道如何与孩子阅读无字书,这和我们一直以来的阅读习惯有关系,我们习惯于打开书就读文字。但其实孩子更习惯于读图,而且读图的能力很强。无字书给了家长和孩子更多阅读的可能性,家长可以和孩子先静静看,再以聊天的方式沟通,比如,“我们来看看这个画面画的是什么”“他为什么要这样呢?我是这样想的……”因为没有文字,绘者在画的时候会更注重画面的连贯性,也会注意细节的呈现。

很多绘本的图画看起来简单,但绘者创作时可能要思考很久,修改很多次。比如创作《卜卜熊的雨衣》时,我画了很多小熊形象给编辑看,她对我说:“这本书是给低龄段孩子看的,我们要让孩子看了之后,有种想把小熊抱在怀里的感觉。”到第十稿的时候,我们终于满意了,看到了那只软软的、萌萌的,想抱在怀里的小熊。画鄂伦春老爷爷形象的时候也是一样,我用了一张很大的纸,不停地画,不停地揣摩,努力接近故事中的人物形象,直到画了100多个形象才满意。所以,每本绘本的创作对我来说都不简单。

孙莉莉:绘本是图画和文字共同叙事的艺术形式。松居直先生所描述的亲子阅读场景中,孩子的眼睛盯着图画,利用自己的经验去解读图画的意义,欣赏图画的美和其所传达的感情,耳朵则听着妈妈读文字,辅助理解。对他们来说,绘本的文字是有声音的、有节奏的、有情绪的,是需要被朗读出来的。也就是说,绘本的文字不仅需要被看见,更需要被听见。而绘本的图文关系有一个很形象的比喻是旅行:当你看绘本时,文字仿佛在催促着你快快走,快快抵达终点,而图画则是路边的风景,召唤着你停一停,多看一眼。可见,绘本的文字服务于图画,既要融入图画,又要提醒读者发现图画的妙处,还得担负起拉动情节向前的任务。翻译绘本时,我时刻提醒自己认真思考以下几点内容。

图文合奏特性。创作绘本时,作者会考虑图文各自的任务。语言既要简练、准确、生动,又要能引导读者看图。因此,在翻译时,译者必须清楚地理解原作品中文字与图画的关系。我翻译过一本文字极少的绘本,挑战性极大。我在这本书的译者手记中写道,在英文中,lost和found可以跟随语境对应中文的很多词汇,比如丢失、失去、错过、迷失、发现、找到、得到、获得等。这些词的基底意义虽然相似,却有着细微的差别,这些差别往往只是隐藏在一些不易察觉的情绪之中,可能是遗憾,可能是无所谓,可能是愤怒,可能是胆怯……如果是在一个足够长的句子中,读者一定可以从上下文中找到蛛丝马迹来体会这些词语所要表达的情绪,但是,当一本书,全篇只有两个词lost和found时,应该怎么办?摆在译者面前的有两条路,第一条路就是放弃作者和我们开的这个语言的小玩笑,追求意义的明达,将每页中的细微差别,用相应的词语表现出来,甚至补充上完整的句子,让陪伴孩子阅读的大人能够读出完整的句子……但这样的文字显然不是翻译,而是二度创作了。问题是,这个创作的权利和任务,应该交给谁?是译者?是陪孩子读书的大人?还是小读者自己?……读者可能得到了详尽的文字和明确的语义,却失去了作者用图文营造出的那种模糊的空间和留给读者自己创造的机会。一番思考和讨论后,我和编辑最终决定用“失去”和“得到”这两个词表现原作的创作手法和意图,因为我们相信图画自身的叙事性已足以让读者理解故事情节。

对绘本语言特点的理解。绘本中的文字承担了诸如人物对话、动作描述、内心活动描写,以及一些具有评价或慨叹性的语言。绘本中较少有描述性语言,因为这些相对静态的描绘已经被图画完成了,所以,绘本中的语言体现出精练的特质。我在翻译绘本时,最大的挑战来自如何精准地使用文字。有时候为了选择更加准确的动词,我看完原文后,再一边看图画,一边做动作,尝试搜索最准确的词语来描述这个动作。至于对话,更是需要用不同角色的声音、情绪、节奏表达出来。总之,绘本是纸上的戏剧,翻译过程中,我时刻想着那是需要被读出声音的文字,是要被孩子听到的语言。

押韵。翻译绘本,押韵是一个很大的挑战。作者们都希望孩子们能通过有趣的故事感受并掌握本国语言的节奏和韵律,因此既要保证意思的准确,又要保证韵脚和节奏贴合本国语言的特点,这往往会让绘本的翻译变得更难。每次翻译押韵的作品,我都会连续好几天保持一种念念有词的状态,嘴里不停地念叨,寻找合适的语言节奏。在翻译《我们手牵手》时,我翻译出3种不同节奏和韵脚的译文,再请编辑读一读哪种更朗朗上口。我希望孩子们不仅能看到一个温馨、美好、有趣的故事,还能听到优美有节奏的语言。

挑战谐音梗。绘本中,常常出现谐音梗、双关语,甚至有时候,一本书的整体意思都是围绕着一个谐音梗展开的。例如我翻译过一本绘本,全文的核心词是“Take a nap”。这个词组的字面意思是“小睡、小憩、打瞌睡”,但绘本里的take有拿走的意思,所以作者就开了一个玩笑,主人公小女孩不肯入睡,因为有人“拿走了”这个“小睡”。当她身边的人都睡着了,她百无聊赖又睡不着时,一只老猫说:你可以“拿走”我的“小睡”。但是如果翻译成“拿走我的小睡”,就实在不像中文语境了。于是我苦苦思索如何处理“take a nap”对应的中文。最后我选择了同为动宾短语的“打个盹儿”,毕竟“打”这个字也可以组成“打醬油”,同样是“获取、得到、带走”的意思。翻译绘本不仅要考虑到“信、达、雅”标准,还要考虑文字和图画的关系,文字和亲子阅读场景的关系。

译者的工作不仅是把外国的语言准确地转换为本国的语言,还要帮助读者体会到作者的用心。因此,我首先是一个热情而好奇的读者,尝试去阅读、理解和体悟这本绘本,再想象把绘本用本国语言讲给孩子听时,他们的阅读需要和感受。这个过程是有趣的,是一项小而美的事业。

连 莹:在策划绘本时,作为编辑需要考虑一系列问题。比如,这本书适合哪个年龄段孩子阅读?他们阅读后可以获得怎样的感受?它的主题和表现形式是否适合?绘本的尺寸、形状、纸张等外部形式如何呈现?

从策划选题的最初阶段,一直到绘本呈现给读者之前,每一步都需要编辑不断思考,并与作者、绘者和其他相关人员一起讨论、修改、完善。比如,在策划根据莫言的小说改编的绘本《大风》时,考虑到小说的篇幅及复杂叙事,为了方便孩子阅读和理解,我们与作者讨论,删除了部分细节性的描述文字,通过图画来展现天气的细腻变化和人物的情感,留下更多想象空间给孩子。而在编辑《李先生出差记》《爸爸的同事》系列时,我考虑更多的则是怎样通过图画,让简洁的文字呈现出丰富有趣的反差效果,让文字和图画更好地互补和成就。绘本创作并不是简单的文字搭配插图,我们需要让二者发挥出各自的作用,同时又能相互支撑结合在一起。比如在《爸爸的同事》中,单看文字可能并不觉得故事有趣,但是当看到画面中一个个动物形象的同事时,那些因动物名而来的姓氏一下子生动鲜活起来,仿佛帮孩子开启了想象的按键。

呈现形式同样要根据内容作出选择。例如《大风》描述的是发生在山东平原上的故事,我和画家朱成梁老师不谋而合地选择了横向的长开本来展示一马平川的地平线。而《李先生出差记》采用了竖开本,可以拉进家人间的距离,营造出其乐融融的温馨亲情。这就是童书编辑的工作,琐碎而美好。