美国劳工权益的“里程碑”之诉

2023-04-10付杰

付杰

1886年4月,芝加哥爆发工人大罢工,核心诉求就是8小时工作制。

为纪念1886年5月1日芝加哥大罢工游行争取到的合法权益,这一天被设立成国际劳动节。

关于美国法律史,有些宪法学者将其划分为三个阶段:联邦政府成立至南北内战前(1789—1861年)、南北内战至洛克纳时代(1861—1937年)、近现代时期(1937年至今)。洛克纳时代作为美国法律史上的一个重要时期,深刻形塑了美国社会的整体面貌,尤其是在契约自由、劳资关系、劳工权益等领域留下了不可磨灭的印迹。这一时代开始于1897年的奥尔盖耶案,结束于1937年的西岸旅馆案,之所以被称为洛克纳时代,则是源于1905年的洛克纳诉纽约州案。

洛克纳案:契约自由的胜利

1897年,纽约州通过了《劳动法》,规定除非是为了减少周末工作时间,面包坊工人的工作时间每天不得超过10个小时,每周不得超过60个小时,因此该法又被称为《面包坊法》。

《面包坊法》的制定有其独特的时代背景。当时主要资本主义国家奉行弱肉强食的社会达尔文主义,底层社会的工人阶级日益贫困,境遇悲惨。欧美社会的工人运动愈发高涨,高潮便是1886年4月的芝加哥工人大罢工。工人们要求改善工作環境,提高工作待遇,核心诉求就是8小时工作制。为了缓和阶级矛盾,回应工人诉求,美国多州制定了保护劳工权益的法案,《面包坊法》便是其中之一。

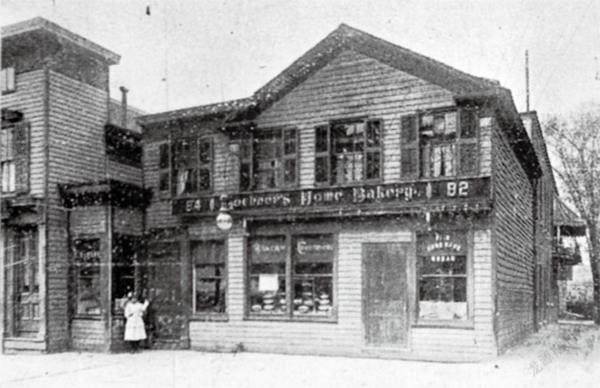

约瑟夫·洛克纳(Joseph Lochner)是纽约州一家小面包坊的店主,由于两次违反法案规定,被处以50美元的罚款。洛克纳不服,便起诉了纽约州,但州两级法院均判其败诉。洛克纳以《面包坊法》违反了宪法第5修正案“任何人的生命、自由或财产不得被剥夺”和第14修正案“法律面前人人平等”为由,上诉到了最高法院。

最高法院最终以5︰4的投票结果支持了洛克纳的诉求,最高法院的保守主义领袖佩卡姆大法官宣读了多数意见。他表示,雇主和雇员之间有自由订立合同的权利,纽约州在行使治安权限制该项权利时,必须基于“安全、健康、道德以及公众的普遍福利”。面包师的这些利益并未受到明显影响,因此纽约州的立法逾越了治安权的界线。

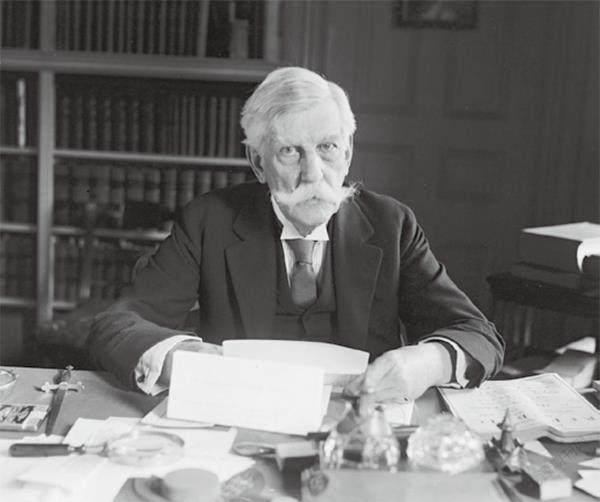

在4位持异议意见的大法官中,霍姆斯最为显眼。因意见独特、思想深刻和高瞻远瞩,他被誉为“伟大的异议者”,在20世纪70年代进行的一次评选中,霍姆斯位列“最高法院历史上最伟大的大法官”第三位(前两位分别为马歇尔和布兰代斯),足见其地位。针对该案,霍姆斯只留下了600余字的简短意见,却成了最经典和被引用频率最高的异议之一。

因其经营的这间小面包坊,约瑟夫·洛克纳的名字影响了一个时代。

洛克纳案中持异议的大法官霍姆斯,在美国联邦最高法院担任大法官长达30年,被誉为“伟大的异议者”。

霍姆斯开门见山地指出,“本案的判决基于一个大部分人尚未接受的经济理论。”也即,契约自由只是一种经济理论,并非宪法权利,而“宪法并不意图支持某个特定的经济理论”。他总结道,“宪法是为具有根本不同观点的人所制定的。因此即使我们发现某些观点是符合规律的,也为我们所熟知,或者它们是新颖的甚至是令人震惊的,这样偶然的发现也并不能作为我们应当决定体现这些观点的制定法是否与合众国宪法相冲突问题的根据。”

在当时的历史环境下,霍姆斯主张保护劳工权益、照顾弱势群体的观念是时代发展的方向(尽管他也因社会达尔文主义和精英主义的态度遭到不少批评),却非最高法院的主流声音。按照古典自由主义经济传统,政府只需做好“守夜人”的角色,“管得最少的政府,才是最好的政府。”

以佩卡姆为代表的大法官虽然脚步跨过了19世纪,思想仍停留在过去,因此在类似案件的判决中仍秉持自由放任主义思想,在劳资关系中注重较为绝对的契约自由和意思自治。这种思想并非一无是处,比如在奥尔盖耶案中,路易斯安那州禁止个人同州外的保险公司就州内财产签订合同,最高法院就认定该州违反了契约自由原则。但在另一方面,尤其是在劳资关系领域,处于弱势地位的雇工面对资方,并无多少议价能力,契约自由也就成了资本家压榨雇员的挡箭牌。最高法院本应发挥矫正正义作用,却仍坚持契约自由,这也就异化成了法律达尔文主义。

在洛克纳案之后,最高法院还审理了一系列标志性案件,虽然偶有偏向劳工权益之举,总体上仍坚持保守主义姿态和契约自由原则,直到西岸旅馆案的到来,才发生了根本转向。

西岸旅馆案:劳工权益的凯旋

艾尔西·帕里什(Elsie Parrish)是华盛顿州西岸旅馆的一名清洁女工,1935年5月被辞退。根据该州《妇女最低工资保障法》规定,女工的最低工资为每小时35美分,最低周薪为14美元50美分,但旅馆支付给她的工资却只有每小时25美分,周薪还不到10美元。帕里什决定拿起法律武器捍卫自己的权利,便起诉了雇主。在华盛顿州地区法院,帕里什败诉;接着到了州最高法院,西岸旅馆败诉。1936年12月,西岸旅馆将官司打到了联邦最高法院,之所以有此底气,是因为在之前一系列类似案件中,尤其是刚刚过去的1936年6月的莫尔黑德案,最高法院都判决相关法案违宪。

出乎意料的是,1937年3月29日,最高法院以5︰4的结果判决西岸旅馆败诉,转而采取了支持劳工的立场。在判决意见中,最高法院对契约自由的认识进一步深化,“在每个案件中,那些反对对妇女最低工资进行规制的人声称,这类规定剥夺了契约自由。这种自由是什么?宪法并没有提到契约自由,它只提到了自由并禁止未经正当法律程序剥夺自由。在禁止剥夺自由的同时,宪法并没有承认存在一种绝对的、不受限制的自由。在提到自由这一短语的每一处,自由均有其历史和涵义。然而,在社会组织中,应该捍卫的自由是,要求针对威胁公民健康、安全、道德和福利的恶行提供法律保护的自由。因而,宪法中的自由必然受制于正当程序的约束,对其主体合理的、且为社会利益而采取的规制,即属于正当程序。”

判决书还观照现实,指明所谓的契约自由其实内含着劳工并不自由的意愿,“立法机关也已经承认许多州的立法经验所证明的事实,即那些行业的业主和他们的工人并没有处于平等地位。在某种程度上,他们的利益是相冲突的……也就是说,业主制定规章制度,而劳动者实际上被迫服从他们。”

西岸旅馆案一改最高法院的保守倾向,颠覆了契约自由的传统观点,利益保护的天平指针由资方滑向劳方,也旗帜鲜明地宣告了洛克纳时代的终结。但“没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨”,1年前还在坚持保守立场的最高法院,为何突然就改弦易辙了呢?法律不能在真空中生存,也无法隔绝宏观因素的影响与渗透,这一判决的背后存在着更为宽阔的时代背景。

罗斯福总统的“填塞法院”计划

1945年4月12日,富兰克林·罗斯福总统逝世,当天哈耶克正在为他的新书《通往奴役之路》在全美做巡回演讲。在费城的一辆出租车里,他得知了罗斯福的死讯。对于这样一位伟大总统的离世,出租车司机表达了哀悼之情,但转而又说道:“他不该跟最高法院对着干,他不该那样做。”司机所指的事件,就是罗斯福总统的“填塞法院”(court-packing plan)计划。

自亚当·斯密的《国富论》面世以来,西方世界一直笃信“无形之手”的力量,主张经济自由放任,政府尽量少干预经济活动的运行,让市场主体自由竞争、自动调整即可。1929年10月开始,资本主义世界爆发了有史以来最为严重的经济危机,美国经济也陷入了空前的萧条和萎靡。此时英国经济学家凯恩斯的国家干预理论受到青睐,其核心主张就是发挥政府作用,统筹国家资源,对经济进行宏观调控。

经济思潮传导到政治方面,便是罗斯福的上台。1932年,罗斯福击败胡佛,当选为美国第32任總统,“新政”是他的竞选纲领,也是获胜法宝。为了推行新政,恢复经济,罗斯福推出了一系列改革措施。改革总要于法有据,国会就制定了《国家工业复兴法》《农业调整法》等重要法案,但均被保守的最高法院以违宪为由推翻。

在罗斯福看来,最高法院已经成了新政的绊脚石。他说,“作为一个国家,我们已经走到了必须采取行动,把宪法从最高法院手中挽救出来,并让最高法院进行自我解救的关键时刻。我们需要的最高法院是一个依据宪法伸张正义的机构,它不能凌驾于宪法之上。在我们的各级法院,我们需要的是法治而非人治的机构。”

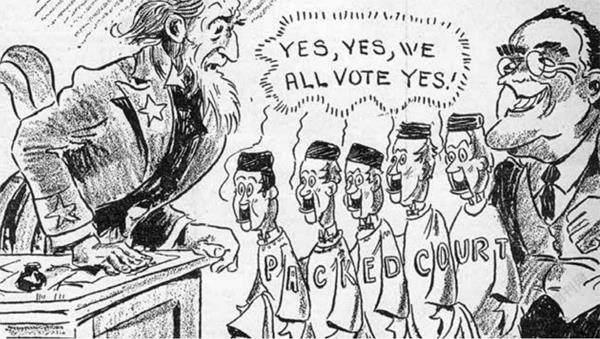

为了“挽救”最高法院,1937年2月罗斯福宣布了“填塞法院”计划,并提出多项措施,其中最有杀伤力的一项便是,如果大法官年满70岁且没有退休,总统就可以提名一位新法官。一旦这项计划通过,他就可以将6名支持新政的法官送进最高法院,通过这种“曲线救国”的方式稀释保守派法官的票数,达到改革目的。

但罗斯福这个激进的计划不仅共和党人极力反对,连自身阵营的民主党人也不同意,更是在民众中间引发激烈指责,他们认为这是对美国宪政体制、司法独立和法律传统的背叛与颠覆,会导致空前严重的宪政危机。由于强大的阻力,罗斯福在参众两院均铩羽而归,改组计划也就被束之高阁了。

起诉华盛顿州西岸旅馆的清洁女工艾尔西·帕里什。

对罗斯福总统“填塞法院”计划进行讽刺的漫画。

大法官们听到改组计划时,“最高法院的大理石大厅内显然回响着对于总统提议的暴怒。”尽管十分愤怒,他们还是感受到了巨大的压力,这些压力不仅来自总统本人、立法和行政两大分支,还有社会大众的改革愿望和权益诉求。因此他们也很识时务,及时做出了妥协和让步,这在欧文·罗伯茨大法官身上表现得再明显不过了。

在1936年莫尔黑德案中,罗伯茨还站在保守立场,但到了西岸旅馆案,他却在判决前夜无法入眠,不仅是慎重斟酌案件结果和劳工权益,更是思考最高法院的命运和国家宪政的未来。最终,他转换阵营,投下了关键一票,从而赢得了“1个挽救了9个”的美名。

西岸旅馆案之后,大法官们相继在案件中确认《国家劳资关系法》《公平劳动标准法》合宪,这也意味着最高法院的彻底转向,美国在劳资关系领域也迈向了一个崭新的时代。

后记

美国宪法学者大卫·伯恩斯坦曾说过这样一句话,“如果你想在法官或法学家聚会时吸引众人目光,不妨试着表扬一下最高法院1905年在洛克纳诉纽约州中的判决。”可见洛克纳案不受欢迎的程度。但从另一方面看,这个案件的判决并不意味着大法官们的愚蠢、冷漠甚至邪恶。当代英国思想家保罗·科利尔评论说:“美国最高法院现在经常因其成员不同的党派归属发生分歧:尽管他们有庄严的法袍加身,这依然是政治,不是法律。因此最高法院的任命主要取决于总统和参议院的党派归属,前者提名,后者确认,法学资质不过是必要考虑。”

在洛克纳时代,保守派法官秉持司法能动,积极介入国会立法和社会政策;自由派法官坚持司法谦抑,“法律的归法律,政治的归政治”,双方在契约自由和劳工权益等领域泾渭分明,论争不断。戏剧性的是,到了民权时代,自由派法官继承了保守派的衣钵,大行司法能动之道。

(责编:刘婕)