试析鲜水河流域出土的铜戈

2023-04-06金国林

金国林

(四川省文物考古研究院)

〔内容提要〕 鲜水河为雅砻江一级支流,发源于青海省的巴颜喀拉山南麓,流经四川省色达、炉霍、道孚、雅江等县,两岸颇多石棺葬墓地,迄今已出土铜戈9件,按照形制可分为A、B、C三型,其中,A型为刀戈复合体,可分为三个亚型,演化规律明显,作为戈的功能逐渐加强。B型戈曲刃,有管銎,便于安装和固定柲。C型铜戈为中原商式戈。根据戈的形制和捆绑痕迹,推测戈的捆绑方式有四种:单面捆绑式、凹槽嵌入式、銎内插入式、榫孔插入式。A型戈作为复合形武器,借鉴甘青地区早期青铜文化因素后,形成自己的发展系列,发展成熟后沿横断山东缘向南传播。B型戈部分文化因素来自于北方草原青铜文化,但整体形制独具特色。C型戈为典型的商文化器物。由此可见,鲜水河流域的青铜文化兼具开放性和创造性。

一、鲜水河流域铜戈出土状况

鲜水河古称鲜水、州江,为雅砻江左岸支流,北源称泥曲(泥柯河),源于青海省达日县巴颜喀喇山南麓,流入四川省色达县境内,在炉霍与南源达曲汇合后称鲜水河,再向南流经道孚县至雅江县以北27千米的两河口处汇入雅砻江,干流全长556千米,上游主要流经炉霍县境内。鲜水河上游沿岸地区分布着数量众多的石棺葬墓地,据统计,在炉霍县境内目前已发现的石棺葬墓地有28处,约1500座①。自20世纪80年代以来,在鲜水河上游的炉霍县境内先后对3个石棺葬墓地(卡莎湖石棺葬墓地、宴尔龙石棺葬墓地和呷拉宗石棺葬墓地)进行过发掘,共出土铜戈9件,其中,炉霍卡莎湖墓地出土5件,宴尔龙墓地出土4件。数量不多,但特点鲜明,代表了川西高原铜戈的几类早期形态。

由于鲜水河流域地处川西高原与甘青地区交接处,该地区的石棺葬材料历来为石棺葬研究的热点之一,对于该地区出土的铜戈学者们也多有涉及和研究。如两处墓地的发掘报告②与罗二虎《试论卡莎湖文化》③中均对该戈的年代进行推测,认为是源自北方草原文化因素;陈苇提出,卡莎湖出土的“短剑式戈”存在用途上的二元化,“卸柲即做短剑之用,缚柲又为长兵器之需”④;宫本一夫在《川西高原石棺墓文化和北方青铜器》一文中,对炉霍宴尔龙石棺葬墓地及卡莎湖墓地出土的两类铜戈进行了细致分析,并对其中“背部有段”的铜戈进行了排序,认为其是由戈向刀逐步演化,同时小型化⑤。以上学者的研究观点大多准确而独到,但均未全面展开分析。本文将在前人研究的基础上,在形制和用途上进行更深入的分析,以求教于大家。

炉霍卡莎湖石棺葬墓地位于炉霍县充古乡充古村,地处达曲河右岸的卡莎湖畔,地势较平坦,海拔3550米。1984年,四川省文物考古研究所等单位对该墓地进行了发掘,共清理275座墓葬,其中,128座墓葬出土有随葬品。器类有铜、石、骨器及各类装饰品、丝织品,出土铜戈4件,另在墓地采集1件。

宴尔龙石棺葬墓地位于炉霍县雅德乡宴尔龙村,地处鲜水河支流——达曲河左岸的二级阶地上,背靠雅兹戈山丘,海拔3250米。2008年,四川省文物考古研究院等单位对该墓地进行了考古发掘,共清理石棺葬13座。出土有铜器、石器、骨器及绿松石珠等器物40多件。其中,包括4件铜戈。

以上两处墓地出土的9件铜戈根据具体形制可分为三型。

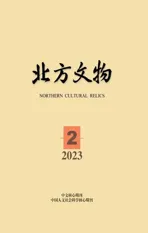

A型:2件。为刀戈复合体,可分为三部分或四部分:内(刀柄)部、刀身、戈援。前端为两面刃的戈援,上刃略高于刀背,形成一突起。中间为刀身,单面刃。刀身其后接长方形(戈)内或刀柄。可分为三亚型。

Aa型:内部不明显,单面有绳索交叉捆绑痕迹。形制较原始。

Ⅰ式:1件。宴尔龙M11∶1,内与刀身无界限,援前锋圆钝(图一,1)。

Ⅱ式:1件。宴尔龙M13∶1,内略窄于刀身,戈援前锋较尖(图一,2)。

Ab型:1件。宴尔龙M7∶2,有明显的内部(刀柄)。形制规整,制作较精细。扁平直内,内与刀身分界明显,内、刀柄共用,戈援前锋尖锐,下刃内凹(图一,3)。

Ac型:3件。内与戈分开,戈内之后为截面呈扁圆形的刀柄。可分为两式。

Ⅰ式:2件。戈援上刃和内上缘之间有一段刀背。卡莎湖M128∶1和卡莎湖M219∶2(图一,4)。

Ⅱ式:1件。戈援直接与内相接,无刀背。卡莎湖采集(图一,5)。

B型:2件。内后端中部略内凹呈鱼尾状,援曲刃,内、援之间有管状銎。卡莎湖M215∶2、卡莎湖M31∶1(图一,6)。

C型:1件。宴尔龙M8∶2,中原商式戈。直内,长援,有阑,内部有穿(图一,7)。

图一 鲜水河流域出土的各型式铜戈1.Aa型Ⅰ式戈(宴尔龙M11∶1) 2.Aa型Ⅱ式戈(宴尔龙M13∶1) 3.Ab型戈(宴尔龙M7∶2) 4.Ac型Ⅰ式戈(卡莎湖M219∶2) 5.Ac型Ⅱ式戈(卡莎湖采集) 6.B型戈(卡莎湖M31∶1) 7.C型戈(宴尔龙M8∶2)

二、戈的演化系列及年代

以上三型铜戈形制差距甚大,但A型铜戈之间的演变关系有迹可循。A型铜戈的共同特征是兼具刀、戈两种武器特征。从器形看,Aa型最为原始,戈内部和刀柄不明显,援部较短,整体形状更趋向刀,但AaⅡ型已较AaⅠ型规整,援前锋变得稍尖。Ab型戈内部和刀柄仍为一体,但与刀背分界明显,整体形状也较Aa型规整,援前锋变得尖利。Ac型刀柄与戈内已有了分工,且戈援部变长,戈的功能性进一步得到提升。到了AcⅡ型,戈援部已直接和戈内相连,刀背已消失。因此,其发展系列有两种可能,一是由形制原始、戈的功能比重较弱逐渐演化成形制规整、戈功能比重增加,演化系列应是:AaⅠ→AaⅡ→Ab→AcⅠ→AcⅡ;另一种可能性则刚好相反,演化系列为:AcⅡ→AcⅠ→Ab→AaⅡ→AaⅠ(宫本一夫认可后一种演化系列⑥)。分辨哪种系列更合理,只需理清各型戈的年代早晚即可。

先看出土铜戈的宴尔龙石棺葬墓地和卡莎湖石棺葬墓地的年代,宴尔龙石棺葬墓地出土的4件铜戈所在墓葬均有碳十四标本年代检测,其中,M7(出土Ab型戈)人骨、木炭标本检测校正后年代分别为公元前1440—公元前1260年、公元前1440—公元前1250年,M8(出土C型戈)人骨、木炭两个标本检测校正后年代分别为公元前1520年—公元前1400年、公元前1040—公元前830年,M11(出土AaⅠ型戈)人骨标本检测校正后年代为公元前1380—公元前1120年,M13(出土AaⅡ型戈)人骨标本检测校正后年代为公元前1520—公元前1380年(附表一)。除M8两个标本结果相差较大,其余各墓测定年代基本在公元前16世纪—公元前12世纪之间,结合出土器物,其年代上限或可到早商时期,下限应不晚于西周早期。关于卡莎湖墓地的年代,研究者们众说纷纭,有春秋—战国中期⑦、西周—战国早期⑧、商末—春秋中期⑨、商末—西周中晚期⑩、西周中晚期—春秋早中期、西周—战国早期等几种观点。必须说明的是,由于墓葬数目众多,大部分研究者认为至少可分为两期,第一期年代上限或可到商末,而出土的Ac型戈和B型戈应属于较晚的第二期,下限或可到春秋晚期乃至战国中期。Ac型戈在大渡河中游的泸定漆木林、冷碛镇和宝兴瓦西沟也有出土,泸定漆木林、冷碛镇无正式简报发表,参考价值有限,故应以宝兴瓦西沟作为主要参照。关于宝兴瓦西沟的年代也颇有争议,笔者认为,该墓地出土的铜戈及三叉格铜剑明显早于邻近的宝兴汉塔山墓群出土的铜戈及三叉格剑,两者之间应存在一定的年代缺环,后者年代约在战国中晚期,因而宝兴瓦西沟年代应早于战国中期,或可早到战国早期,炉霍卡莎湖出土的Ac型戈年代应略早于此。关于B型戈,有学者将其与西昌河西大石墓出土的马鞍形剑(M1∶5,或为戈)及楚雄万家坝曲援戈(M50∶1)作对比,河西大石墓出土的马鞍形剑(戈),通长仅9厘米,明显明器化,无法实用,与卡莎湖出土的B型戈虽有相似之处,但差异甚大;而楚雄万家坝出土的曲援戈直内、曲援较宽,此类戈在滇西青铜文化中自成系统,并不具有太多的比照价值。实际上,我们可以从B型戈最具实用性特征之一的管状銎作为参照点,管状銎无胡戈在中原地区出现于商代晚期,流行于西周早、中期,西周中期以后少见,最迟可到春秋晚期,而在北方部分地区管銎兵器沿用至春秋早期,炉霍卡莎湖出土的B型戈可能源自北方管銎兵器,后文将对此进行论述,其年代应略晚于中原和北方地区,最晚或可到战国早期。

因此,各型戈的年代框架大致确定,Aa型、Ab型、C型戈的年代为商代早中期至西周早期,Ac型、B型戈的年代稍晚,应在西周中期至战国早期之间。至此A型铜戈的演化系列也可推定为:AaⅠ→AaⅡ→Ab→AcⅠ→AcⅡ,演化特征为戈援上刃从短变长,戈援前锋从圆钝到尖利,戈内从不明显到明显,从戈内、刀柄共用到两者分开。

三、各型戈的功能及戈柲捆绑方式分析

在青铜文化中,一器多用的现象并不罕见,如北方草原青铜文化中常见的啄戈,兼具斧、戈(或啄)两种兵器的使用功能。从形制上看,A型戈显然同时具备刀、戈两种兵器的功能。作为刀,主要有割、削、砍劈三种功能,结构一般包括刀首、刀柄、刀背、刀刃、尖锋等,对此本文不进行详细论述,在此论述跟戈相关的功能和形制,以及两者之间的关系。据学者们研究,作为戈攻击动作主要有三:一是用援前端锐利的前锋进行啄击;二是利用戈援的上刃进行推摏;三是利用戈援的下刃进行勾割。各型戈由于形制不同,在使用功效上也有所差异。

Aa型戈援部上刃较短,推摏的功能有限,同时援前锋不甚尖利,也会影响啄击功效,因此,作为铜戈的整体攻击功能受限,反不如铜刀的功效明显,其作为铜刀的功能应占据主要地位。Ab型戈形制规整,前锋尖利,啄击功能强化,作为铜戈的功能得到加强。Ac型戈援部上刃增长,更易发挥推摏功能,下刃内凹,便于勾割,前锋尖利,啄击杀伤力大,因此,Ac型戈是较先进的铜戈。同时因刀背变短,上部重量比重减小,作为铜刀的砍削功能不如Aa型和Ab型,其作为铜戈的功能进一步得到提升。B型戈属于单纯的铜戈,援部前锋尖利、两刃锋利,啄击、勾割及推摏杀伤力大,最重要的改进还在于增加了管状銎,便于安装和固定戈柲。C型戈属中原商式戈,形制规整,但戈援前锋钝圆,上下两刃也不甚锋利,实际杀伤力并不大,可能已经仪仗化。

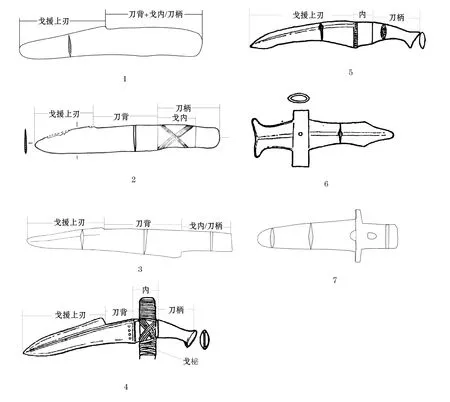

鲜水河流域出土的几型铜戈均无胡、无阑,援、内是其发挥功用的主要部分。援部主要发挥攻击功能,而内的主要功能是捆绑和固定戈柲,因此,不同形制的戈内,戈柲的捆绑和固定方式也不同。虽然戈柲为木制,出土时大多腐烂不存,但仍然可以通过部分残留的痕迹及内的形制推断鲜水河上游出土戈柲的四种捆绑方式(图二)。

(一)单面接触捆绑式:Aa、Ab型铜戈采用此类捆绑方式,形制上的特点是戈内与刀柄共用,内扁平无凹槽。炉霍宴尔龙墓地的Aa型戈(M11∶1)及Ab型戈(M7∶2)出土时在戈内向上的一面残留有木纤维或木块,内的另一面则有交叉捆绑痕迹,由此可推断,Aa型、Ab型戈柲捆绑方式应为单面接触交叉捆绑,即将戈柲削出一个平面,紧贴戈内的一面用绳索交叉捆绑(图二,1)。此类捆绑方式较为简单原始,优点是便于捆绑铜刀的木柄,基本不影响其作为铜刀的功用,缺点是因绳索延展性较大,进行啄击和勾击时容易松动。相较Aa型而言,Ab型戈内部和援部分界明显,可在一定程度上防止进行推摏和啄击时戈的后挫,但仍无法防止向前和向上、下的松动。

(二)凹槽嵌入式:Ac型戈采用此类捆绑方式,形制上的特点是戈内薄于刀柄及刀身,形成凹槽状。炉霍卡莎湖墓地出土的Ac型戈中的1件(M219∶2)出土时尚存木制戈柲,捆绑方法是在柲上端加工出和戈内厚度及宽度相契合的凹槽,将戈内插于凹槽中,再用皮绳捆绑。捆绑方法是:内与戈柲接触段用十字交叉捆扎,上下再以顺时针缠绕捆绑(图二,2)。凹槽可有效防止戈的左右晃动,也可防止戈前后或上下松动,相较于Aa型、Ab型固定效果要好得多,但还是无法完全防止在进行勾割时向上的倾斜松动。

(三)銎内插入式:B型戈采取此种捆绑方式。B型戈相比于其他型的铜戈在于其在内前部有管状銎,可将戈插于銎内(卡莎湖M31∶1銎内尚存有木柲),再在銎中部圆孔内打下木楔进行固定,这样既可以保护柲的上部,也可有效防止铜戈进行攻击时的倾斜和后挫现象,属比较先进的安柲方式(图二,3)。此类戈是单纯的铜戈,与刀、戈复合体的A型戈有性质上的不同。

(四)榫孔插入式:C型戈属典型的中原商式戈,对于此类戈的安柲方式很多学者做过探讨,如沈融认为,直内无胡戈的安柲方式有两种,一是“裂缝”式,实际上与前文论及的凹槽式大同小异。另一种为榫孔式插入式,即在木柲上部制作出一孔,孔的截面与戈内的截面契合,然后将戈内插入孔内进行捆绑固定,并可透过内部的穿孔打入木楔固定(图二,4)。此种方法可有效防止戈各个方向的松动,但因戈内上缘与下缘与柲孔内壁接触面小,多次使用后很容易发生挤压磨损,从而导致戈体的松动。

图二 各类铜戈捆绑方式示意图1.单面接触捆绑式 2.凹槽嵌入式 3.銎内插入式 4.榫孔插入式

关于戈柲的长度,《考工记·庐人》中记载,“庐人为庐器,戈柲有六尺六寸”,约相当于现在的151.8厘米,当然这是《考工记》成书时代(一般认为春秋末至战国初)所述戈柲的长度。实际上,据学者们研究,商周时代的大部分戈柲的长度要短于此。宴尔龙墓地出土的2件Aa型铜戈均横置于上腹部,其中1件内部尚残留有柲残渣,距石棺脚挡板120厘米,其长度应不会超过此长度; Ab型铜戈横置于头顶,内部尚存有木块,距足底179厘米,其长度也应不超过179厘米。而C形戈横置于胯部两腿之间,距石棺脚挡板77厘米。炉霍卡莎湖出土的B型戈横置于头部附近,距石棺脚档160厘米。综合而言,较短的戈柲可能在79厘米以内,最长者亦不超过179厘米。

四、文化因素对比分析

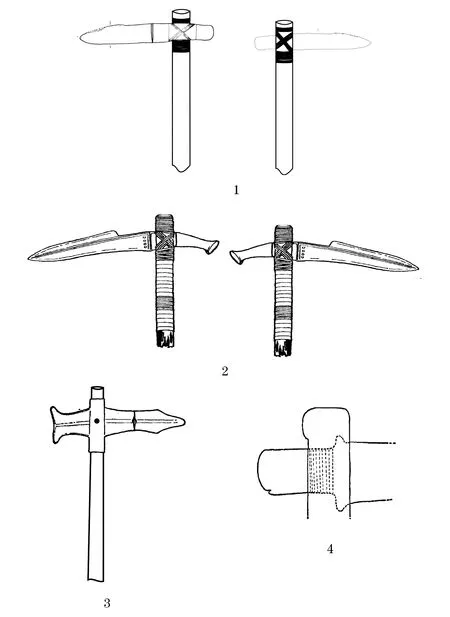

A型戈目前仅在鲜水河上游的炉霍地区发现,经前文分析,Aa型戈可能是A型铜戈的早期形态,可以明显看出与铜刀之间的渊源关系(图三,1)。作为铜刀部分功能和形制来说,刀身扁平无脊,刀柄与刀身分界不明显,形制类似的铜刀在西北地区的齐家文化和中原地区的二里头文化遗址中均有出土,其中,又以前者出土较多,形制也更接近。在青海互助总寨遗址、甘肃玉门火烧坝遗址有类似铜刀出土,此外,在永靖大何庄齐家文化墓地中出土的1件“铜匕”(似为铜刀,图三,2)也与鲜水河上游的Aa型铜戈有类似之处。据房嘉《齐家文化铜刀研究》一文,兰州一些收藏家收藏了一类“双刃复合柄刀”,尖端有一段上刃,与Aa型戈形制和功能更为接近,可作为A型戈受西北齐家文化因素影响的证据之一(图三,3)。当然两者尚有较明显的差异,这些差异应是因不同的时代与地域造成的。Aa型铜戈经过发展演变,Ab型、Ac型戈地域特色更加突出,尤其是Ac型铜戈的内、刀柄复合化的特点,除大渡河上游支流——鲜水河流域外,仅在大渡河中游的泸定县漆木林和泸定冷啧镇以及青衣江上游的宝兴县瓦西沟墓地中有出土,形制特征非常相似,其中,又以鲜水河流域出土年代最早,因此,有理由推测,A类戈在鲜水河流域或附近区域发展完备后向南传播至大渡河中游地区及青衣江上游。

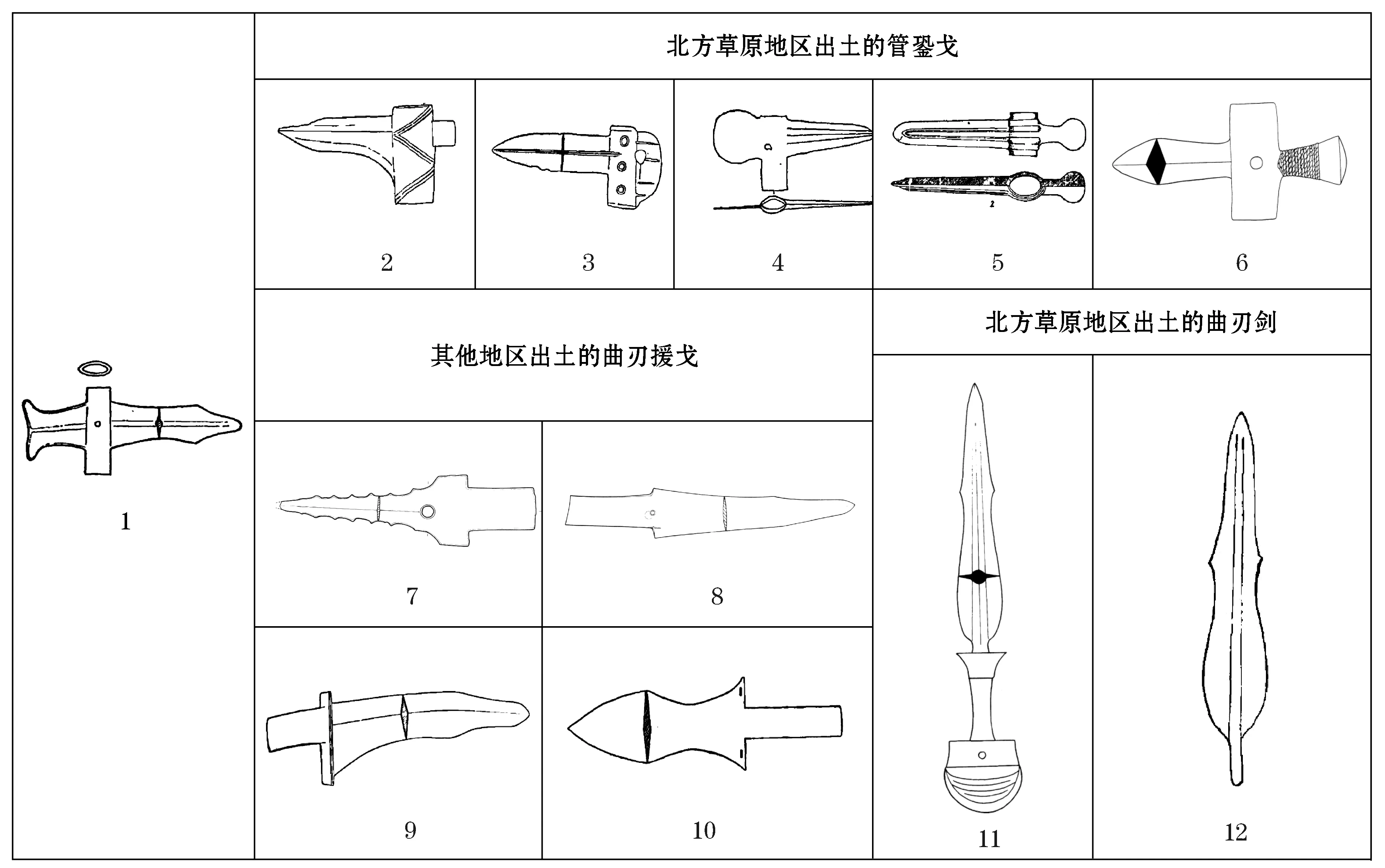

B型戈形制独特,目前仅在鲜水河流域的炉霍卡莎湖墓地出土过,管状銎、曲刃援是其中两个主要特征(图四,1),下面就这两个特征分别讨论一下其源流。管状銎戈在中原地区、北方地区、西南地区均有出土,其中,中原地区大致出现于商代晚期,西周早期也有出土,西周中期渐趋消失;北方地区出土的管銎戈不多,内蒙古宁城南山根遗址(图四,2)及昌平白浮(图四,3)、甘肃互助县东村遗址(图四,4)、灵台白草坡(图四,5)各出1件管状銎戈,其中,以昌平白浮出土的最早,为西周早期,其余各处出土的管銎戈也不晚于春秋早期,除戈以外,在北方草原地区管状銎兵器尚有很多,如管銎斧、管銎啄、管銎钺等;在西南地区的滇文化中也出土数量较多的管銎戈,年代多在战国至西汉时期。在以上三个地区,滇文化管銎戈明显晚于鲜水河流域B型戈,北方、中原地区的管銎戈与B型戈在形制上也有明显差异,均与B型戈没有明显的承继关系,但单就管銎兵器来说,学术界一般认为与北方系青铜文化有关。更有学者认为,殷墟的銎内戈大概是借鉴北方的管銎技术铸造的。因此,鲜水河流域的B型戈很有可能受到了北方管銎兵器的影响。曲刃援戈在中原及关中地区也有发现,均为有胡、单面刃弧曲(图四,9)。滇西地区也出土有曲刃缘戈,大多为无胡,有阑、援两刃对称弧曲(图四,10 )。成都平原的三星堆遗址和金沙遗址均出土有曲刃援铜戈、玉戈,大致可分为两类:一类为有阑的刃部呈锯齿状铜曲刃援戈(图四,7);一类为无阑刃部呈连弧状的玉(或石)曲刃援戈(图四,8)。此外,北方草原地区曲刃援戈非常罕见,但曲刃剑却出土非常多。以上四个地区,中原地区曲刃援戈的曲刃戈刃部曲度起伏较缓,且不对称,与鲜水河流域B型戈上的曲刃援差异甚大;滇西地区的曲刃援戈年代均较晚,多在战国至西汉之时,且曲刃弧度较大,自成系统;成都平原出土的玉(石)曲刃援戈年代为商代晚期至西周早期,属早蜀文化范畴,但目前尚无任何迹象表明蜀文化向西传播至川西高原的鲜水河流域,相反北方草原地区虽没有曲刃援戈,但曲刃剑出土很多,分布范围也很广,如夏家店下层文化宁城小黑石沟M8501等遗址及墓地出土较多曲刃剑(图四,11、12),其刃部在弧度和曲角方面和B型戈有一定相似性,再考虑到出土B型戈的伴出器物具有浓厚的北方草原风格特征,因此,B型戈的曲刃援特征最有可能是借鉴北方曲刃剑的文化因子。综合而言,B型戈在吸收了北方兵器的部分文化因子后并加以创造,从而形成了独具地方特色的一类兵器。

图三 鲜水河流域出土的A型戈与其他地区类似铜戈对比1.宴尔龙Aa型戈(M11∶1) 2.永靖大何庄TF∶7 3.兰州民间收藏的齐家文化铜刀(摘自房嘉《齐家文化铜刀研究》第16页图2-26)

图四 鲜水河流域出土的B型戈与其他地区出土的铜戈对比1.B型戈(卡莎湖M13∶1) 2.宁城南山根1958年出土 3.昌平白浮(M2∶20) 4.互助县东村遗址 5. 灵台白草坡(M1∶59)6、11.宁城小黑石沟(85ZJ∶8 M8501∶34) 7、8.广汉三星堆(K1∶247-2 K2③∶164) 9.长安张家坡(M111∶2) 10.楚雄万家坝(M50∶1) 12.宁城南山根石椁墓M101

C型戈为商式戈,此类形制的铜戈除在中原地区较多出土外,内蒙古的朱开沟、城固龙头镇上街也有出土。以上三个地区距鲜水河流域均在千里之外,目前尚不能找到其间明确的传播路线,该地区与中原商文化以何种途径或方式联系还有待今后的发现来判断。

五、结 语

综上所述,鲜水河流域地处青藏高原东南麓,为联系北方草原文化与川滇青铜文化的重要通道,该地区的青铜文化与北方草原文化有着非常密切的联系。鲜水河流域出土的A型戈为刀、戈两用,原型可能来自于甘青地区的齐家文化“铜刀”,这说明早期铜戈与铜刀联系紧密,可能为铜戈的起源之一。A型戈借鉴了甘青地区早期青铜文化因素后形成了自己的发展系列,在发展过程中,戈的功能逐步得到强化,发展成熟后沿横断山东缘向南传播。B型戈局部文化因素来自北方草原青铜文化,但整体形制独具特色。C型戈为典型的商文化器物,证明该地区早期青铜文化与中原商文化存在直接或间接的联系。由此可见,鲜水河流域的青铜文化具备开放性和创造性,这一区域不仅为南北青铜文化的中转站,还具备创造能力、富有活力并影响到其他区域的青铜文化。

注 释:

① 冉长生、胡宗彦、余登云:《积淀炉霍的远古文明——鲜水河上游石棺文化探源》,四川出版社2007年,第15页。

② 四川省文物考古研究所、甘孜藏族自治州文化局:《四川炉霍卡莎湖石棺墓》,《考古学报》1991年第2期;四川省文物考古研究院、日本九州大学、甘孜藏族自治州文化旅游局、炉霍县文化旅游局:《四川炉霍县宴尔龙石棺葬墓地发掘简报》,《四川文物》2012年第3期。

③⑧罗二虎:《试论卡莎湖文化》,《华夏考古》2008年第4期。

④⑨陈苇:《卡莎湖墓地探析》,《四川文物》2011年第1期。

⑩ 罗开玉:《川滇西部及藏东石棺墓研究》,《考古学报》1992年第4期。