依仿变幻:清宫《兽谱》西方图像来源考析

2023-03-29官栋訢

官栋訢

现藏于故宫博物院的《兽谱》创作于清乾隆十五年(1750)至二十六年(1761),绢本设色,共六册,每册30 幅,共180 幅,纵40.2 厘米、横42.6 厘米,每开右图左文。该图谱专以动物为描绘对象,是清朝盛期宫廷博物学活动产生的视觉作品。由于资料所限,现有研究在其编撰过程、图像来源和内容等方面仍存在许多待解决的问题,尤其是书中写实动物画像究竟指称何物、这些形象在《古今图书集成》之外是否还有其他参照等。笔者借助新发现的材料,揭示了《兽谱》在绘制过程中可能直接参考的西方图像来源,并对《兽谱》的制图方式和内容性质做出了进一步地考析。

一、“单一蓝本说”及其疑点

《兽谱》后跋称:“绘事所垂,悉皆征实”,可见该图谱的绘制具有追求“真实”的意图;同时宣称“名目形相,盖本诸《古今图书集成》,而设色则余省、张为邦奉敕摹写者也。”①即书中动物的名称、类别、形态特征,均以《古今图书集成》为蓝本,由宫廷画师余省、张为邦绘制。经对比,这部分内容大概对应于《古今图书集成·博物汇编·禽虫典》(下称《禽虫典》)第56 卷至第126 卷。《兽谱》动物形象虽由融汇西洋技法的写实画风进行诠释,但对于其中绝大部分内容,却很难凭借现代动物学知识,以直接辨识的方式确定其指称对象。在关于该图谱的已有研究中,较有影响力的看法是,异国兽部分的形象具有西方来源,其余部分则是宫廷画师使用西洋技法对《禽虫典》的传统木刻图像进行重制而成,以传达一种视觉上的真实感②。然而,在考察《兽谱》自身及其背景的过程中,笔者发现将《禽虫典》视作《兽谱》单一蓝本,有以下存疑之处。

1、增溢的形象信息

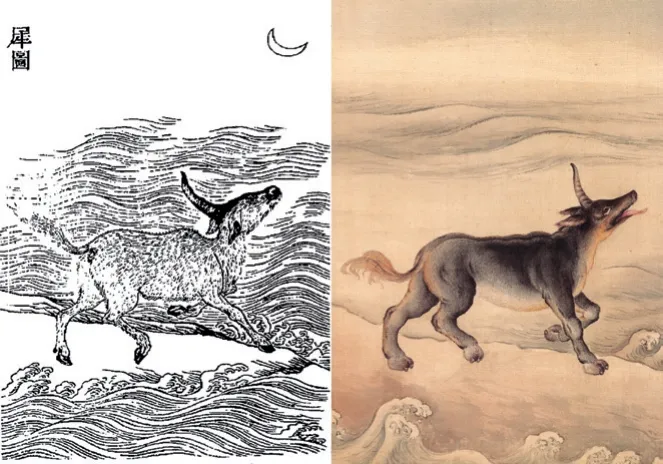

将《兽谱》诸兽与《禽虫典》原图一一对比可看出,画师对《禽虫典》的重制并非如跋文所称只是一个简单的“设色、摹写”过程,相反,很多动物被更换为与《禽虫典》中图迥异的全新形象。这类新形象在记录《山海经》动物的异兽部分尤为多见,如鹿蜀、天狗、蛮蛮等。以鹿蜀为例,《兽谱》并非在用墨线临摹版画原图的基础上施以颜色,而是脱离原图,用一个全新且更具生命感的形象来诠释该动物,维系二者相似性联系的仅是文本对鹿蜀形象的定义(图1)。与此相似,《兽谱》中的许多动物相较《禽虫典》原图都产生了信息的增溢,因此《禽虫典》也就很难构成《兽谱》图像的单一来源。问题在于,新增的形象信息究竟采自何方?在对《兽谱》图像进行更深入地考察后,可以发现一些线索。

无论《禽虫典》还是《兽谱》,其动物图像呈现出的一个明显特征,是将来自不同物种的躯体部位拼接成一个整体。尽管整体上可以对应到现实物种的动物寥寥无几,但若把拼合的各部分拆开,很多具体部位却是写实而容易辨识的。但是,新形象中还出现了一些现实里并不存在的形态特征,比较有代表性的是麈。在《兽谱》中,它长着一对如树枝般具有密集指状分叉的角,这样的角形既没有出现于《禽虫典》原图,又不存在于自然界的鹿科动物中(图2)。

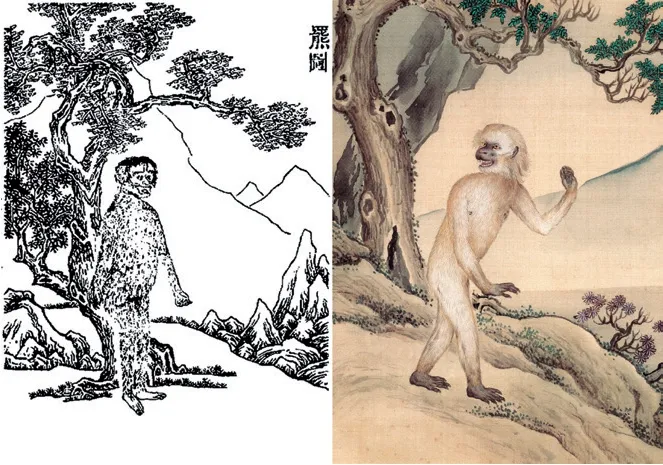

《兽谱》中的猿猴类形象的差异则集中体现在动作姿态的变化。例如,第一册第十八开的罴在《禽虫典》原图中呈现为双手下垂的直立姿势,而在《兽谱》中,它身体前倾,左臂举起,掌心内收,右臂不是随重力自然下垂,而是半抬于腰间(图3)。令人困惑的地方在于,很多新出现的动作或手势奇怪而别扭,似乎另有什么本应搭配动作来组成完整场景的元素,却没有出现在画面之中,造成了动作读解上的困难。

图3:罴左:《禽虫典》之罴(出自[清]蒋廷锡等编:《禽虫典》,第662 页)右:《兽谱》之罴(出自故宫博物院编:《清宫兽谱》,第61 页)

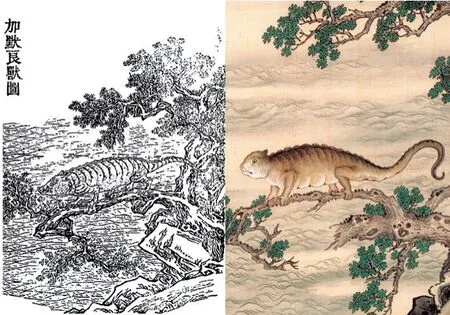

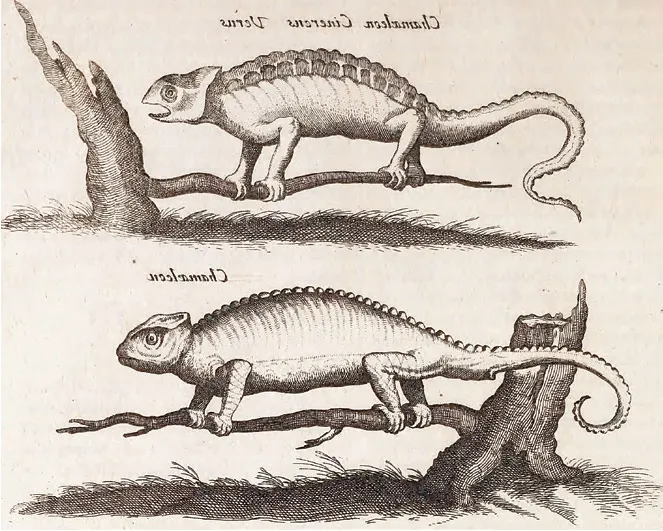

另有一些新形象在整体形态上与某种现实生物具有较高吻合度,要实现如此效果,似乎画师应当见过所参考的动物,然而许多具体细节却又无法准确对应。如加默良在《禽虫典》中拥有一个老鼠的头部,长着耳朵和胡须,而到了《兽谱》里,其双耳被改为头冠,具备爬行动物的特征,更贴近现实里避役科(Chamaeleonidae)动物的形象(图4)。若非巧合,则《禽虫典》之外可能还存在一个可以用来证伪《禽虫典》哺乳类动物形象的信息源。

图4:加默良左:《禽虫典》之加默良兽(出自[清]蒋廷锡等编:《禽虫典》,第1209 页)右:《兽谱》之加默良(出自故宫博物院编:《清宫兽谱》,第389 页)

2、西方图像的痕迹

已有证据表明,《兽谱》存留着西方图像的痕迹。赖毓芝指出,《兽谱》之鼻角兽图的细节远远超过作为传播中介的《坤舆图说》和《禽虫典》,与其最初源头,即丢勒(Albrecht Dürer,1471 ~1528)的犀牛版画十分接近,另一种异国兽狸猴亦然。结合《兽谱》异国兽部分除利未亚狮子外,均能在瑞士博物学家格斯纳(Konrad Gesner,1516 ~1565)的《动物志》(Historia animalium)中找到对应图像。她推断画师可能直接参考了收录有丢勒犀牛图的格斯纳原书,并提出参考其他欧洲书籍的可能性③。

受此启发,笔者将《兽谱》异国兽部分与《禽虫典》《动物志》两书的对应图画进行比对,发现《动物志》作为西方来源的观点仍有可商榷之处。虽然鼻角兽的问题可以得到解释,但放在其它动物身上并非完全适用。以加默良为例,这种动物在《禽虫典》及其上游文献《坤舆图说》④里的形象确实可以在《动物志》中找到来源,即Chamaeleon 的插图(图5),其细节程度也远超中间环节的《坤舆图说》和《禽虫典》,能够为《兽谱》精美图像的绘制提供足够信息。但实际上,《兽谱》和《动物志》中的Chamaeleon 图像却没有很强的同一性,很难说是照着《动物志》画出来的。

图5:《动物志》之Chamaeleon(出自Conradus Gesnerus,Historiae animalium lib. Ⅱ, de quadrupedibus ouiparis, Zurich:Chris-toph Froschauer, 1554, p. 3)

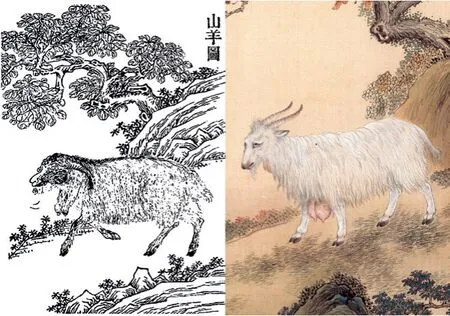

相似例子还见于第六册第二十三开中的亚细亚州山羊。《禽虫典》中亚细亚州山羊的形象虽与它在《坤舆图说》里的形象存在差别⑤,却依然可在《动物志》中清楚地找到原型,即Capra Indica(意为“印度山羊”)(图6 左、图7)。但和加默良一样,《兽谱》里的亚细亚州山羊形象却与Capra Indica 有颇大出入,无论是角、耳还是颈下的双乳,都呈现出不同的形态特征(图6 右)。Capra Indica 作为《兽谱》中亚细亚州山羊直接参考对象的猜想,同样不具有很强的说服力。

图6:亚细亚州山羊左:《禽虫典》之山羊(出自[清]蒋廷锡等编:《禽虫典》,第1209 页)右:《兽谱》之亚细亚州山羊(出自故宫博物院编:《清宫兽谱》,第391 页)

图7:《动物志》之Capra Indica(出自Conradus Gesnerus,Historiae animalium lib. I, de quadrupedibus uiuiparis, Zurich:Chris-toph Froschauer, 1551, p. 1097)

反过来讲,如果《动物志》是《兽谱》的直接参考对象,基于简约法则,画师也不太可能仅选中其中的鼻角兽和狸猴,而在面对加默良、亚细亚州山羊等同样见于《动物志》中的动物时却另辟蹊径。据此推断,不仅《禽虫典》不一定是《兽谱》形象创造的唯一依据,而且格斯纳所著的《动物志》也可能不是编外信源的准确候选者。综上可推,《兽谱》动物形象增溢信息的来源,除可能一部分来自画师现实观察所获外,还存在另外一些现成图例,这些图例拥有丰富的细节,反映了更多的动物形象信息,能支撑起《兽谱》精细而富有真实感的动物形象。

二、 另有所本:约恩斯顿及其《博物志·论四足动物》

笔者在资料搜集过程中,发现多处可能成为《兽谱》直接参考对象的西书来源,下文将集中讨论与《兽谱》构成较强因袭关系的一本著作,即波兰博物学者、医生约恩斯顿(Jan Jonston,1603 ~1675)所著的《博物志·论四足动物》(Historiae naturalis de quadrupedibus libri)。该书隶属于约恩斯顿出版于1650 ~1653 年的博物学写作项目,是六卷《博物志》(Historiae naturalis)系列的第一卷,其时间点正好是在《兽谱》开始创作的100 年前。其后相继出版的五卷则分别讨论蛇类、昆虫、无血水生动物、鱼类和鸟类。和近代早期其他几位著名博物志或百科全书作家—如格斯纳、阿尔德罗万迪(Ulisse Aldrovandi,1522 ~1605)、 贝隆(Pierre Belon,1571 ~1564) 等 的作品相比,约恩斯顿所著《博物志》最鲜明的特点,是书中配有大量关于描述对象的线雕铜版画(engraving)插图。在此以前,16 世纪博物志所配的插图通常都是木版画。铜版画在图像再现方面的优势是显而易见的,不仅可以表现更丰富的轮廓细节,还可以通过柔和的灰色调变化表现体积感。就《论四足动物》所涉及的哺乳动物和爬行动物而言,铜版雕刻的动物插图在形态结构、体表质感、光影和立体感上所能实现的效果,都是线条生硬的木版画插图所难以达到的,其制作成本也相应地更加昂贵。同时,从种类和数量上看,约恩斯顿所著《博物志》中的动物插图虽不具有很强的原创性,但它们是前人博物志和动物版画的集大成者。制图者把大量在当时印刷媒介流行的动物形象经遴选和重制后收录其中,其中也不乏格斯纳书中的动物。

刊于美因河畔法兰克福的初版《博物志》扉页上注明,这些精美而富有真实感的动物插图由该书出版商兼版画家老梅里安(Matthaeus Merian the Elder,1593 ~1650)制作⑥,此人是17 ~18世纪著名女性博物学家玛丽亚· 梅里安(Maria Merian,1647 ~1717)的父亲。其后几个再版的插图基本和第一版没有差别,只是部分图片发生了左右翻转。实际上,《博物志》的图文内容并未构成精确的一一对应关系,如一些约恩斯顿想让读者参看的插图没有体现在图版里,而图版也出现了一些文本中所没有提及的动物。

三、《论四足动物》和《兽谱》的图文比较

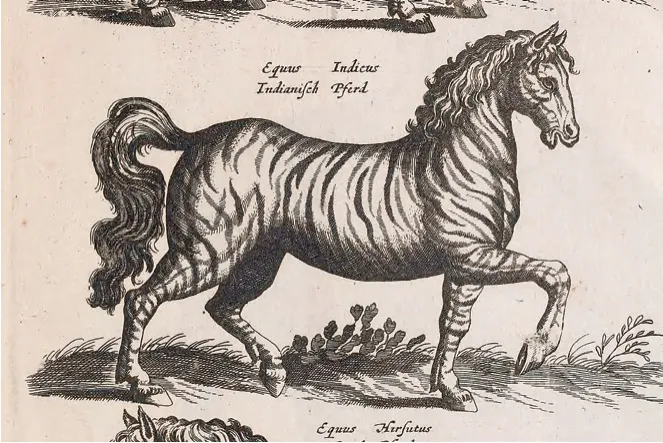

经笔者比对,在《兽谱》记录的180 种动物中,有超70 种可以在《论四足动物》里找到匹配的形象原型。故从数量上看,两书图像内容的雷同并非偶然,更重要的是,这些原型还能让第一节中提出的疑点得到合理解释。《兽谱》里最简单的图像取用方式是整体挪用,如前述的鹿蜀,实际上是挪用了Equus Indicus(意为“印度马”)(图1 右、图8)的躯体;相似案例还有豹和PardusⅬeopardus(意为“豹”)、居暨和Mus alpinq Marmota(意为“阿尔卑斯旱獭”)等,不一而足。另一些动物的取用方式则更为复杂。以罴为例,画师挪用了Simia(意为“猿”)的上半身,下半身则依然保留《禽虫典》原图的直立姿势,罴的奇怪手势正是这种后期拆解所造成的。在《论四足动物》中,Simia 是一只蹲坐在地上的猿,其半抬的右臂原本自然地靠在右腿之上,左掌握有一个圆环,但构成完整动作的这些要素在《兽谱》中没有被完全画出,使罴呈现出令人难以理解的姿势(图3 右、图9)。

图8:《论四足动物》 之Equus Indicus(出自Johannes Jonstonus, Historiae naturalis de quadrupedibus, Amstelodami:Apud Ioannem Iacobi Fil. Schipper, 1657, Tab. Ⅴ)

图9:《论四足动物》之Simia(出自Johannes Jonstonus,Historiae naturalis de quadrupedibus, Tab. ⅬⅨ)

下文将选取蕴含较多溯源细节的四种动物进行具体分析。

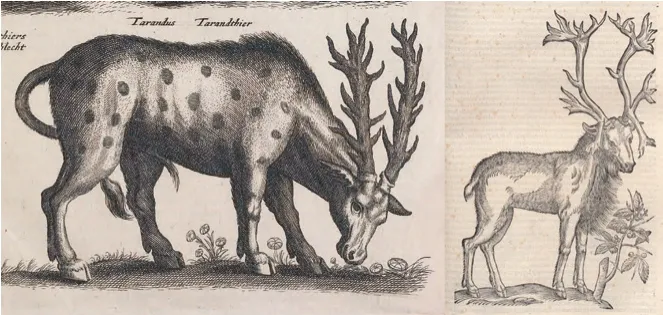

1、麈和Tarandus

《论四足动物》在第二篇讨论了偶蹄四足动物,在其下的有角反刍动物一节中,约恩斯顿记录了一种见于挪威、瑞士等地的Tarandus,他征引了阿尔德罗万迪在《偶蹄四足动物志》(Quadrupedum omnium bisulcorum historia)第三十章的描述,尤其是它奇特的角:“其角高耸,从前额交叉伸出;角中部有一多节分枝,该枝又再次分岔,变得更宽。角呈白色,其上有细小纹路。其角在高度上与驼鹿不同;在宽度上与雄鹿相异;在颜色和分枝之多上,亦有别于上述二者。”⑦Tarandus 的配图描绘了这种有角动物的具体样貌,从中可以发现,这种形状的角在现实中并不存在。尽管插图形象所展现的角上分枝是不规则的,但《兽谱》中麈的角形却几乎与其一模一样(图2右、图10 左)。两图的信息重叠现象说明,Tarandus 就是《兽谱》中麈的西书原型。

图10:Tarandus左:《论四足动物》之Tarandus(出自Johannes Jonstonus,Historiae naturalis de quadrupedibus, Tab. ⅬⅣ)右:《偶蹄四足动物志》 之Tarandus(出自Ulisse Aldrovandi, Quadrupedum omnium bisulcorum historia,Bologna: Sebastianus Bonomius, 1621, p. 861)

此段征引内容同时提到,Tarandus大如牛、头如鹿,毛呈白色,兽皮坚韧,有着健壮的胸部和空心的偶蹄,在雪地上奔跑不会留下脚印⑧。结合阿尔德罗万迪原书描述Tarandus 时所配的插图(图10 右),可以判断Tarandus 就是驯鹿(Rangifer tarandus)。驯鹿角分枝复杂,且不同亚种间角形多变,如果没有活体或标本参照,很难准确画出其具体样貌。《论四足动物》中Tarandus 图的创作者大概没有见过此种动物,才会构想出一个架空的鹿角形态,以及一条与现实中鹿类短尾不符的长长牛尾。这条长尾可能正是《兽谱》将其与麈相匹配的原因,麈的谱文称:“麈之所在,群鹿从之,恒视其尾所向为准”,并且“尾可辟尘……用以为拂尘”⑨;同时,谱文的满文部分将麈译为“uncehen golmin buhū”,意为“长尾鹿”⑩,可知长尾被视为麈的识别特征。《兽谱》画师将《论四足动物》中Tarandus 的躯体用在麈上,并将其调整为与《禽虫典》原图更为接近的昂头回首姿态,上述两方面的讹误也均被不加考证地承用了。

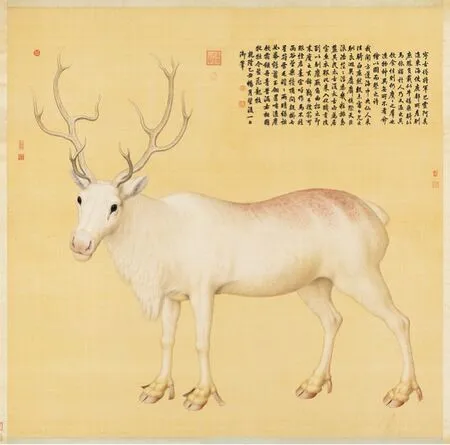

其实在《兽谱》开始绘制之前,清宫就有过一幅“驯鹿”的写实画像。乾隆十年(1745),宁古塔将军巴灵阿进贡了一头白色“驯鹿”,乾隆帝以其为祥瑞,命人将其画下,并亲自为这幅《东海驯鹿图》题跋,作《驯鹿歌》记录此事(图11)。画师如摄影术般精湛的写生技艺使我们能够清晰分辨出,画中的鹿就是现实中的驯鹿。同时,乾隆帝在其《驯鹿歌》的注释中还准确指出“是鹿惟牝亦有角,与鹿稍异耳”⑪—雌雄均长角正是驯鹿区别于绝大部分鹿科动物的一大特征。以自然主义的标准看,同样是描绘驯鹿,清宫的《东海驯鹿图》显然画得比《论四足动物》更加准确,但《兽谱》却选择遥远而朦胧的Tarandus作为参考对象,说明当时麈在自然界的所指仍然是不明确的。

图11:清代,佚名,《东海驯鹿图》,211.8 厘米x215.4 厘米,现藏于台北故宫博物院

2、犀和Unicornis

《兽谱》中的犀图如同谱文所述“似牯而豕首”⑫,与自然界中犀牛的形象有很大差异,可见并非根据真实动物写生而来(图12)。而《论四足动物》图版ⅩⅡ正中有一头图注为“Ⅼupus Marinus”(意为“海狼”)的野兽,它猪头、牛身、马尾、独角,杂合了多种动物的形象,并且拥有骆驼的二趾蹄,同时下颌微张,伸出长长的舌头(图13)。可以发现,《兽谱》中的犀全身各处与此兽几无二致,仅独角弯曲的角度略有出入,保留《禽虫典》原图的特征。其中,张嘴吐舌的表情和骆驼蹄是溯源匹配的锚点,这两部分特征在《禽虫典》原图中均未出现,由此可确定,这头图注为“Ⅼupus Marinus”的野兽正是犀的西书原型。

图12:犀左:《禽虫典》之犀(出自[清]蒋廷锡等编:《禽虫典》,第671 页)右:《兽谱》之犀(出自故宫博物院编:《清宫兽谱》,第63 页)

图13:《论四足动物》之“Ⅼupus Marinus”(出自Johannes Jonstonus, Historiae naturalis de quadrupedibus, Tab. ⅩⅡ)

但是,我们却无法在《论四足动物》的文本中找到关于独角生物Ⅼupus Marinus 的内容。与此同时,图版ⅬⅦ另有一种同名的犬形动物,图注“Gesneri et Bellonij”表明该图复制自格斯纳和贝隆的著作,它被描写为一种见于英吉利海峡岸上的狼⑬。故位于图版ⅬⅦ中的才是真正的Ⅼupus Marinus。

那么,图版ⅩⅡ的独角生物究竟为何物?经查阅,该图对应的文本出现在第一篇第六章《论独角兽和角驴》里关于Monoceros 的论述中。据约恩斯顿征引阿尔德罗万迪的说法,广义的Monoceros 指长着独角的多种生物,严格意义上则单指一种名为Unicornis 的独角兽。在描述部分,约恩斯顿征引马可· 波罗侍奉蒙古大汗(the great Cham of Tartary)时在南浡里国(the Kingdom of Ⅼambri)的见闻:“其身小于象,垂头似猪,其舌多刺,用以取食;目黑,趾似犀牛状。”⑭图版ⅩⅡ的独角生物正是对这段描述的图解,其错误的图注应该是图文作者相互间缺乏沟通所造成。图像创作者根据马可· 波罗的描述把Unicornis 躯体各部位拆分,分别赋予各自所似动物的形态,其中Unicornis 的二趾蹄应该是出于创作者对未曾亲眼目睹的犀牛脚趾的理解,而它的吐舌姿态,则是创作者为适应马可· 波罗针对舌头的专门描写而设计,可见Unicornis 的奇异形象是在特定的文本语境中产生的。当《兽谱》画师将其从原本语境抽离并转译为犀时,虽然通过精妙的姿态处理让二者完成顺畅过渡,但《论四足动物》的文本内容却依然使这种东方生物不可避免地带上西洋博物志的“文化基因”,并通过舌头和蹄等“性状”呈现出来。

3、加默良和Chamaeleon

上文提到,《兽谱》中的加默良不存在直接参考《动物志》之Chamaeleon插图的明显痕迹。实际上,比《动物志》更接近的是《论四足动物》图版ⅬⅩⅩⅨ中两幅Chamaeleon 插图(图4 右、图14)。位于上方的Chamaeleon CinereusⅤerus 有一条姿态与加默良相一致的S型尾巴,而《动物志》和《禽虫典》的尾巴均非如此。位于下方的Chamaeleon则与加默良躯体的主要部分相合,如整个头部的形态、体侧的虚线、肩胛骨处表示皮肤褶皱的线条,以及主体握着的树枝形状等,均为《动物志》之Chamaeleon 图所不具备的相似点。

图14:《论四足动物》之Chamaeleon Cinereus Ⅴerus 和Chamaeleon(图像经水平翻转)(出自Johannes Jonstonus,Historiae naturalis de quadrupedibus, Tab. ⅬⅩⅩⅨ)

约恩斯顿在对不同地区的Chamaeleon 进行区分后,称插图描绘的Chamaeleon 是其中灰白色的种类,由图名中的“Cinereus”(意为“灰色”)判断,他指的是位于上方的Chamaeleon Cinerens Ⅴerus,而下方未被提及的Chamaeleon 图则是老梅里安另外添加的。据史密斯(Paul J. Smith)考证,《论四足动物》的Chamaeleon CinerensⅤerus 图出自阿尔德罗万迪的作品,Chamaeleon 图则出自由老海拉特绘图的《动物真实寓言》(De warachtighe fabulen der dieren),后者被认为是在格斯纳绘图的基础上,根据现实观察进行调适的结果。格斯纳之Chamaeleon 图依据的是一副死去的避役标本,它保留了标本特有的与活体不同的特征,如干瘪后深陷的眼睛;老海拉特修正了嘴、眼因死亡而带来的失真,使其更符合动物学的现实。此图流传甚广,在此后的徽志等书籍插图和装饰艺术中随处可见⑮。尽管它是一本寓言书的插图,但它画得的确比当时博物志中的几种避役图像还要好。老梅里安可能鉴于该图有着比阿尔德罗万迪版本⑯更强的文化影响力,才将其一同收录进《论四足动物》中。由此可见,兼具书商和艺术家双重身份的老梅里安,拥有博物学家所不具备的对时下流行视觉文化的敏锐嗅觉,这是《博物志》插图能够大放异彩,且影响力甚至超过约恩斯顿文本的重要原因。

老海拉特之Chamaeleon 所提供的生物形象令清宫的《兽谱》编撰团队信服,他们将其用作《兽谱》加默良的主要原型,“修正”了西方避役形象传入中国后在跨文本传播中的步步偏离;不仅祛除了《禽虫典》中加默良兽的哺乳动物特征,而且使其获得了超越《动物志》《坤舆图说》一系的逼真形象,更加接近活体避役的事实。但这样的接近无疑具有很大的偶然性,其背后几乎不存在科学意义上的实证化趋向,而很大程度上是受《论四足动物》数量众多的插图及其充满真实感的动物造型影响。对未曾亲见其中绝大部分动物的中国人而言,这些插图的品质和数量使其所传达的动物形象信息显得十分可信。

4、亚细亚州山羊和Capra Ⅼybica

因前期传播过程中的流变而影响下游形象呈现的例子还有亚细亚州山羊。如上文所述,《兽谱》中亚细亚州山羊与《坤舆图说》《禽虫典》一系的初始原型,与《动物志》之Capra Indica 形象有较大出入。然而,我们却能再次在《论四足动物》里找到和《兽谱》吻合的形象,即图版ⅩⅩⅤ的Capra Ⅼybica(意为“利比亚山羊”)(图6 右、图15)。画师几乎是将《论四足动物》中的CapraⅬybica 照搬至《兽谱》,并为其施以乳白的毛色。

图15:《论四足动物》之Capra Ⅼybica(图像经水平翻转)(出自Johannes Jonstonus, Historiae naturalis de quadrupedibus,Tab. ⅩⅩⅤ)

问题是,格斯纳的Capra Indica 图也被收录于《论四足动物》中,为何它却没有被选为亚细亚州山羊的直接参考对象?笔者认为,这一选择缘自编撰团队对《禽虫典》文本的理解。当《坤舆图说》的编者南怀仁(FerdinandⅤerbiest,1623 ~1688)将Capra Indica引入中国时,描述这种动物的文本内容就已产生偏差。《坤舆图说》称:“南印度国产山羊,项生两乳下垂,乳极肥壮。”⑰但如魏汉茂(Hartmut Walravens)所言,格斯纳原文并未提及Capra Indica颈部的乳房,故其插图可能受到后来人的误解⑱。在Capra Indica 图中,羊颈下的确长有两个肉垂,但现实中山羊乳房的位置在其两后肢之间,图中的肉垂并非乳房,而是一个食草时用于探知带刺植物以防颈部被刺伤的器官。此错误在《坤舆图说》向《禽虫典》的过渡中进一步被扩大,《禽虫典》画师在原本是耳朵的末端加上乳头结构,将这对垂下的大耳曲解成了乳房(图6 左)。

“项生两乳”在层层放大中变成了山羊的典型特征,《兽谱》画师也将其用作寻找匹配原型的依据,此现象某种程度上是时人对西洋知识的求异心理所致。《论四足动物》的Capra Ⅼybica 恰恰在颈部下方长有一对硕大而明显的乳房,而该书包括Capra Indica 在内的其他所有羊类均不具备这一特质。因此在图像接力的下游环节,Capra Ⅼybica 取代先前的Capra Indica,成为《兽谱》参照的蓝本。而较《禽虫典》原文,《兽谱》的文本内容也有所增补,增加了对颈、乳、角、尾的具体描述⑲。这部分新增文本和《论四足动物》中的Capra Ⅼybica 形态特征相吻合,由于均为视觉特征,且真实山羊的颈下不长有乳房,故其来源只能是《论四足动物》的Capra Ⅼybica 图像,而非已有研究所认为的画师亲眼目睹过这种山羊⑳。

《兽谱》编者基于西书图像而增添对亚细亚州山羊的文字描述,折射出《兽谱》图文合作模式的一个侧面。西书图像一旦介入文本生产,就意味着将《论四足动物》作为图像绘制蓝本,不太可能只是两位画师独自想出的主意。但在做出这一推断之前,还应排除另外一种可能性,即亚细亚州山羊新增的描述是根据已经画好的《兽谱》图像而写成,负责文本书写的八位军机大臣㉑并不知晓《论四足动物》的存在。毕竟《兽谱》的绢字图说是在图像部分画好的四年后才完成㉒。笔者认为这种可能性不高,因为《兽谱》文本较《禽虫典》有很大的节略,而其图像基本都高度贴合于被编选的文本描述,包括对西书原型做出的改动,也是基于文本内容而调整。显然画师并不具备僭越军机大臣而编辑文本的权力,故较合理的解释是,大臣和画师共同策划了《兽谱》动物形象的设计,在决定合适的西书原型后,大臣拟好新的文本供画师参考,待其画完,再将手稿在绢本上正式誊写出来。

四、《博物志· 论四足动物》在北京的收藏记录

《兽谱》与《论四足动物》在图像上的种种关联,对揭示两书因袭关系而言具有很强的说服力。而在图像的证词之外,还有一部分资料在文献学方面提供了《兽谱》编撰团队可能接触《论四足动物》的线索,以及关于画师所用版本的信息。

明清时期西学在中国的传播,很大程度上是天主教传教士以教会在华藏书为基础来开展的㉓。《北堂图书馆藏西文善本目录》(Catalogue of the Pei-T'ang Library)是一部记录明末清初以来入华西学文献的藏书目录,根据1861 年为北堂藏书进行第一次编目的狄仁吉(Jean-Baptiste Thierry,1823 ~1880) 统 计,在当时尚存的总共5930 册藏书中,有博物学类书籍148 册㉔。经查,可在该藏书目录中发现约恩斯顿所著《博物志》的两项收藏记录,均为1657 ~1665 年在阿姆斯特丹发行的再版。编号为1877 的《博物志》六卷齐全,分两册装订,其中《论四足动物》和《论鸟类》合为一册,其余四卷合并为另外一册。值得注意的是编号为1878 的《博物志》,虽同为两册装订,但第一册已被登记缺失,留下的第二册是《论鸟类》《论昆虫》《论蛇类》三卷的合订本,因此包括《论四足动物》在内的其余三卷应该是在缺失的第一册里。记录同时显示,与第一册一并缺失的还有第二册中的30 多张图版㉕。虽然已经无从考证带走这些图版的人是谁,但可以推测,它们应该是出于某种原因被撕下,并与缺失的第一册一同被带走的。因此就第一册而言,取书者的目标很可能也是其中那些图像,并且该册有大部分图版满足其需求才选择整本带走,而不是只撕下其中的数张。

约恩斯顿所著的《博物志》之所以会被传教士带入中国,一方面与欧洲社会对精美插图本的重视有关,16 世纪新兴的耶稣会十分注重书籍装帧和插图质量,带插图的书籍被认为具有更高的价值;另一方面,来华西书中的精美插图尤其吸引中国上层人士,罗明坚(Michael Ruggieri,1543 ~1607)和利玛窦(Matteo Ricci,1552 ~1610)等传教士也十分重视插图书籍,多次要求罗马教廷寄来中国,以展示传教士及欧洲优良的文化形象。同时,对中国读者而言,插图比文字更直观㉖。在《兽谱》所处的清朝盛期存在不少统治者接触西洋博物志或科学书籍的案例,如康熙帝曾让南怀仁从北京耶稣会图书馆送来两本西洋书籍,以查考朝鲜人所进献活海豹的相关信息,还曾要求利类思(Ⅼudovico Buglio,1606 ~1682)作《进呈鹰论》,该书已被考证译自阿尔德罗万迪所著的《博物志》;乾隆帝也曾命人节译法国皇家科学院的解剖报告集而作《御制额摩鸟图记》㉗。因此,《兽谱》对《论四足动物》图像的参考和因袭并非孤例,而是清朝盛期繁荣的中西文化交流大背景下所产生的文化结果㉘。1878 号登记缺失的《论四足动物》,可能正是因《兽谱》绘图参考需要而被编撰团队取走,在漫长的十年绘制中多有污损和散佚,以至于没能再归还。

结语

新参考蓝本的发现使笔者得以对《兽谱》的制图方式和内容性质做出新的界定,这是一本通过转化西书动物图像来诠释中国传统动物知识的博物图谱㉙。编者公开的《禽虫典》并非《兽谱》的唯一蓝本,还存在以约恩斯顿所著的《博物志·论四足动物》为代表的西书来源。画师余省、张为邦及负责文本编写的军机大臣在《论四足动物》丰富的插图里挑选出合适的形象,与来自《禽虫典》的180 种动物相匹配,并适当地依据《禽虫典》原著对西书原型进行微调,使其实现中西两部文献间的过渡。这些舶来形象意味着《兽谱》并非完全是对自然对象的写生记录,这解释了为何无法仅凭现代动物学知识直观辨认出书中所描绘的物种。但是,没有证据显示《兽谱》编撰团队解读了《论四足动物》中具体的文本内容,故他们对两书动物所做的匹配,主要还是根据西书图像中的动物形象信息能否吻合《禽虫典》的图文描述来进行判断的。因此,该项目不仅是一个典型的中西科学文化交流事件,还是一个以视觉为中心的文化工程。注释:

① 故宫博物院编:《清宫兽谱》,北京:故宫出版社,2014 年,第407 页。

② 赖毓芝:《清宫对欧洲自然史图像的再制:以乾隆朝<兽谱>为例》,《“中央研究院”近代史研究所集刊》,2013 年第80 期,第16-49 页;郁文韬:《皇帝的博物图:余省、张为邦绘<摹蒋廷锡鸟谱> <兽谱>研究》,《中国美术》,2016 年第3 期,第97 页。

③ 赖毓芝:《清宫对欧洲自然史图像的再制:以乾隆朝<兽谱>为例》,第34-37 页。

④《禽虫典》注明加默良兽的记录取自《坤舆图说》。

⑤《禽虫典》注明亚细亚州山羊的记录取自《坤舆图说》。

⑥《博物志》系列的插图为老梅里安编选和刊刻,但很多内容并非是他原创设计的。为区分书中形象的创作者和复刻者,后文言及创作主体时,称“图像创作者”。

⑦ John Jonston (Author), J. P. (Translator),A Description of the Nature of Four-footed Beasts,Ⅼondon: printed for Moses Pitt, at the Angel,against the little north door of St. Paul's Church,1678, p. 52.

⑧ 同注⑦,p. 52.

⑨ 同注①,第80 页。

⑩ 庄吉发:《<兽谱>满文图说校注》,台北:文史哲出版社,2018 年,第39 页。

⑪ [清]弘历:《乾隆御制诗文全集 一》,北京:中国人民大学出版社,2013 年,第774 页。

⑫ 同注①,第62 页。

⑬ 同注⑦,p. 72.

⑭ 同注⑦,p. 19.

⑮ Paul J. Smith, “Een veranderlijk dier: De kameleon tussen natuurlijke historie en emblematiek,”De Boekenwereld, vol. 29, no. 1(2012), pp. 35-42.

⑯ 约恩斯顿的原意是直接援引阿尔德罗万迪的插图,但为使《博物志》成为一部拥有足够吸引力的畅销书,老梅里安增加了许多新 的 工作。参 见Dániel Margócsy, “Certain Fakes and Uncertain Facts: Jan Jonston and the Question of Truth in Religion and Natural History,” in Marco Beretta and Maria Conforti,eds.,Fakes!? Hoaxes, Counterfeits and Deception in Early Modern Science, Sagamore Beach: Science History Publications, 2014, p.213.

⑰ [清]南怀仁撰:《坤舆图说》,保定:河北大学出版社,2018 年,第89b 页。

⑱ Walravens, Hartmut, “Konrad Gesner in Chinesischem Gewand: Darstellungen fremder Tiere im K’un-yu t’u-shuo des P. Ⅴerbiest(1623-1688),”Gesnerus, vol. 30, (1973), p. 95.

⑲ 《禽虫典》的描述为:“亚细亚印度国产山羊,项生两乳下垂,乳极肥壮,眼甚灵明。”参见[清]蒋廷锡等编:《禽虫典》,上海:上海文艺出版社,1998 年,第1209 页。《兽谱》则为:“山羊产亚细亚州南印度国。体肥,腯项,垂两乳如悬橐。其目灵明,角锐长而椭,髯鬣毛尾与羊略同。”参见注①,第390 页。

⑳ 邹振环:《清代博物图绘新传统的创建:从<坤舆全图>到<兽谱>》,《南国学术》,2020年第3 期,第478 页。

㉑ 分别是傅恒、刘统勋、兆惠、阿里衮、刘纶、舒赫德、阿桂、于敏中。

㉒ 同注①,第7 页。

㉓ 蒋硕:《北堂图书馆馆长—惠泽霖的生平与著述》,《基督宗教研究》,2020 年第1 期,第239 页。

㉔ H. Ⅴerhaere, “Historical sketch of the PeitangⅬibrary,” 载北京遣使会编:《北堂图书馆藏西文善本目录》,北京:国家图书馆出版社,2008 年,第Ⅴ-ⅩⅩⅦ页。

㉕ 分别是《论鸟类》的扉页和27 张图版、《论昆虫》的扉页和4 张图版、《论蛇类》的2 张图版。参见北京遣使会编:《北堂图书馆藏西文善本目录》,第552 页。

㉖ 董丽慧:《明清之际随传教士入华的西文插图书籍及其在华影响》,《国学与西学:国际学刊》,2018 年第15 期,第63-72 页。

㉗ 赖毓芝:《图像、知识与帝国:清宫食火鸡的图绘》,《故宫学术季刊》,2011 年第2 期,第1-75 页;方豪:《明清间译著和底本的发现和研究》,复旦大学历史系上海校友会编:《笃志集:复旦大学历史系七十五年论文选》,上海:上海古籍出版社,2000 年,第107 页。

㉘ 相应地,中国元素也和哥特式或古典元素相融合,出现在欧洲的视觉艺术领域。参见曲艺:《“东风西渐”—评《中国风—13 世纪~19世纪中国对欧洲艺术的影响》,《艺术设计研究》,2022 年第5 期,第120 页。

㉙ 清宫以临摹、转化西方博物志图像的方式绘制的图谱十分少见,除《兽谱》外,已知仅有台北故宫博物院藏《海怪图记》一例。参见Daniel Greenberg 著、康淑娟译:《院藏<海怪图记>初探:清宫画中的西方奇幻生物》,《故宫文物月刊》,2007 年第12 期,第38-51 页。