清代夏朝冠结构与规制

2023-03-29何远骏刘瑞璞通讯作者

何远骏 刘瑞璞(通讯作者)

引言

朝冠作为清代衣冠体系之首,对其进行深入研究,可以为认识清朝“法明崇满”和“满蒙一体”的民族观提供新的题解和物质证据。清代朝冠形制继承“冬帽夏笠”的满族故俗,又效法明制,但在不同时期的个案中又呈现出差异化的形制特征,那么其中的标准制式是怎样的?其冠式定制是如何形成的?发展过程又经历了怎样的事变?其形制背后的民族博弈与融合又传递了怎样的信息?面对这些谜题有史无据的现状,回到实物研究则成为关键。在故宫博物院的支持下,笔者对康熙夏朝冠标本和相关传世实物进行了信息采集,并结合古籍史料和图像文献,进行了实物、文献与图像三者的互证研究,确有新的学术发现。

一、夏朝冠的康储乾制

1、康熙朝冠

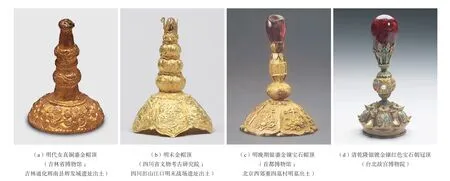

故宫博物院藏清康熙夏朝冠(文物号:故00059721)是清代夏朝冠形制结构研究的典型案例,因为它是乾隆定制前的标志性衣冠。由于文物自身及储藏条件等原因,清朝冠顶戴和帽体是分别收藏的,民间和博物馆大都如此,这与顶戴的经济价值很高有关,也就带来了管理疏略会出现张冠李戴的情况,博物馆藏品也不例外。康熙夏朝冠呈圆台与伞檐结合体形制,通高11.8 厘米、外径31 厘米。帽胎以玉草、竹丝或藤丝编织而成,表面覆有白色横罗,内用红色暗花纱衬里。用于著头的帽圈上狭下广载于帽里,宽3 厘米、上沿直径15.5 厘米、底口直径18.5 厘米,其上未缀有用于系在颔下的绊带。帽胎内部缀有一道长3厘米的“帽内提系”,满语称Surbu。帽顶缀有丰厚的红色帽缨铺在帽胎表面,长约12 厘米。帽缨顶部中央覆有红地织金杂宝盘龙纹月子,直径11.5 厘米。帽月两端缀有一对长11 厘米的拱形红绳,满语称Sorbo,汉译为“帽提系”,功用是用来提取,《钦定大清会典》中称此为“梁”。关于朝冠的梁,学界普遍认为始于雍正朝,且雍正早期亦无①。康熙朝就更不可能出现,这恐怕与学界更倾向于典章和图像考据有关,而此康熙夏朝冠的帽月上确有明显的“双梁”元素,只是官方文献中没有记录而已。且在进一步索考故宫博物院藏朝冠标本中发现,甚至顺治朝冠也已具备“双梁”,这也在实物中得到了证实②。由此是否可以将“梁”的创制起始年代上推至顺治年间,当然还需要匠作的证据,如造办处文献。通过对标本的深入研究发现,帽月中心处不见用于贯通顶戴“通天柱”③(螺柱)的孔洞,只有双眼针孔痕迹,说明康熙朝的顶戴尚未形成“通天柱”的螺栓结构,顶戴仍以缝缀的形式安装于帽顶。清末夏仁虎所著《旧京琐记》“仪制”一章就有记载,旧官帽“无顶柱,故不穿眼,下钻二孔以缀于冠”④。据夏仁虎所言,相较于螺栓,缝缀形式多应用于品级更高的旧制冠帽。查阅考古资料可知,广东大埔县吴六奇墓出土的清初(顺治七年至康熙六年,1650 ~1667 年)铜鎏金朝冠顶⑤,乃至湖北梁庄王墓出土的数枚明代金镶宝石冠顶⑥的底座上,均有用于缝缀顶饰的双眼穿孔。若是往前追溯,观察哈尔滨新香坊墓地女真贵族墓葬出土的金帽顶(83HⅩM4:20),可发现该种缝缀顶戴的方式早在金代就已出现了,元代官制帽顶也延续了这种样式,故清代朝冠承袭北族传统,并效法前朝,可谓一脉相承。

通过对康熙夏朝冠标本的信息采集,可完整地还原康熙夏朝冠呈圆台和伞檐构成的形制结构。以此对照清会典图式不难发现,与吉服冠的绳状纬缨不同,夏朝冠表面所缀绒缨“隆然而厚”⑦,这导致了朝冠伞檐以上的帽胎被绒缨密实地遮蔽,帽檐结构成为了待发之覆,倘若无机会掀开帽缨,断然无法一窥究竟,或许是清朝冠形制结构成谜的原因。直观标本,康熙夏朝冠底口沿边为一道黑地织金的绲边包缘,宽约0.3 厘米。上方另有第二道黑地织金绲,两者间距8 厘米,即为伞檐部分。掀开帽缨明显可见,帽胎实际上分为两段,从平顶至第二道绲边为帽身,自第二道绲边向下外敞,形成倾斜的伞状帽檐。该种帽檐结构与清代平时冠式(吉服冠、常服冠、行服冠)锥状(无檐)的帽胎形制不同,为夏朝冠特有形制,可谓复型为尊、简型为卑。对比中国国家博物馆和故宫博物院所藏康熙朝服像的图像文献,就可以看到其与康熙夏朝冠结构形制的相互印证,这便是乾隆夏朝冠定制的基础(图1)。

2、乾隆朝冠

从实物来看,目前可见的故宫院藏有明确纪年的夏朝冠标本中,由康熙至嘉庆的夏朝冠都延续了伞檐形制,其中乾隆夏朝冠的数量最多,显然与乾隆定制不无关系。而乾隆定制的水到渠成是得益于康熙盛世的良好储备,从康熙夏朝冠到乾隆夏朝冠的形制衍变无多就说明了问题,只是在乾隆朝法典化了,所以基于礼制完善当然需要规范的形制结构。台北故宫博物院藏清乾隆四十三年(1778 年)御用夏朝冠(文物号:故杂001494N),与故宫藏康熙夏朝冠形制如出一辙,只是帽缨势简。根据台北故宫博物院公布的信息,这件曾属于清高宗的夏朝冠仅存帽体,所应配饰的朝冠顶、金佛与舍林皆已不存,今乃依清典章另选用同类帽饰配齐。该冠帽胎形与康熙夏朝冠相似,整体呈圆台状与伞檐复合结构形制,帽胎更高,约14 厘米、外径约28 厘米。胎外罩白色纱罗,内用红纱衬里,以黑地织金绲边包缘二层,顶覆红地织金帽月,上缀红色双梁。帽缨末端至二道缘上方梳顺剪齐。对比而言,乾隆夏朝冠帽缨与康熙夏朝冠同为红色绒丝做成,但整体偏薄,不呈蓬松散绒状。据所附黄签墨书“泰字壹号高宗纯皇帝御用清凉绒缨朝冠一顶”,显然确定了夏朝冠“清凉绒缨”的定式。值得注意的是,乾隆夏朝冠伞檐较康熙夏朝冠平直而短,这或许与清凉绒缨的定式有关,总之是趋简的形制。

索考各朝《钦定大清会典》(以下简称《会典》),其“冠服”一章记载了帝后、王公及文武百官的冠服形制。康熙朝《会典》大抵仍承袭顺治二年至九年所订定的内容,其中仅对冠顶形制做出了规定,关于夏冠结构并未提及。乾隆朝《会典》也仅补充了夏冠材质,虽绘有《皇朝礼器图式》,但碍于帽缨,其具体结构依然不明。嘉庆朝《会典》始有略载:“夏冠,织玉草或藤丝、竹丝为质,表以罗,檐敞,内加以圈。朝冠,缘石青片金二层,里用红片金或红纱,上缀朱绒。吉服冠、常服冠,石青片金缘,红纱里,上缀朱纬。行冠,上缀朱牦。梁、带,均如冬冠,带属于圈。”⑧从文献与实物的对比来看,《会典》所记形制与康乾夏朝冠标本别无二致。最能反映帽胎形制的是“檐敞”。按照《会典》所记,正式礼仪场合的夏朝冠和夏吉服冠,帽缘皆饰“石青片金缘”,即实物中的黑地织金绲边包缘,并以不同的“缘制”来区别朝冠和吉服冠,而朝冠的双缘形制也从侧面反映了“檐敞”就是伞檐形制的存在。据此了然,吉服冠式是没有“檐敞”的,为整体圆锥形帽胎,仅存在一道绲缘,所以自然只有一层“石青片金缘”。而夏朝冠由于是帽身和伞檐的双层组合体,因此存在着两道绲缘,其一道是伞檐的沿口,另一道在帽身与伞檐的连接处,因此《会典》记“朝冠,缘石青片金二层”。

进一步我们取证于《穿戴档》中的皇帝穿戴实录,如乾隆十七年(1752 年)有载:“三月十五日,出殿。戴得勒苏草拆䋔绒缨正珠珠顶冠,穿黄缎绣五彩片金边绵朝服,红青宁绸绒绣五彩四团金龙小毛羊皮褂,松石圆朝带”“四月二十五日,出殿。戴双层南䋔缨正珠珠顶冠,穿黄缂丝描金边单朝服,红青纱南绣五彩四团金龙拾褂,松石圆朝带,东珠数珠”“五月二十五日,出殿。戴双层轻凉南䋔绒缨正珠珠顶冠,穿黄直径地戳纱描金边单朝服,红青直径地南绣五彩四团金龙单纱褂,红宝石圆朝带,东珠数珠。”⑨参考乾隆年间敕撰《钦定大清通礼》,其中包括清廷制定的常朝仪,乃每月逢五而朝,皇帝着礼服(即朝服)御殿视朝,王公文武百官咸着朝服。则档案所载日期及事件,即为乾隆御殿的常朝之期,且其戴冠时所着为朝服,故而此记中的“正珠珠顶冠”应为朝冠。“朝冠上缀朱绒”是为典制,比对该档案中的同类朝冠服制可知,该冠式所谓“南䋔缨”“轻凉南䋔绒缨”“拆䋔绒缨”等,应皆属“朱绒”之制,乃朝冠标配。则档案所记缨制实际上与乾隆夏朝冠标本黄签所注“清凉绒缨”是一致的。当然,该例所载形制中另能体现其身份的或是夏朝冠标志性的“双层”帽胎,即伞檐结构。档案所指是否如此,仍有待更多的文物互证。但无论如何,综上所述,伞檐式应确为夏朝冠的标准形制。由此亦可推导出冠式规律:夏冠帽缨的长度是由缘制所决定的,朝冠双缘伞檐,则绒缨载于檐以上,长度与第二道缘齐平;吉服冠为单缘无檐,则纬缨长至沿口,铺满帽胎表面;行冠为无缘无檐,则牦缨长出帽沿。基于清冠螺栓组合的模块化结构,使得帽缨、帽饰存在可更换的现象,因此结合《皇朝礼器图式》所绘范式,就可以得到相互印证。值得关注的是,这种用于区别冠式的缘制客观上是由不同的帽胎结构和工艺所决定的,继而才演变出了区分礼制尊卑的功能(图2)。

图2:乾隆夏朝冠实物与图像史料对比

二、夏朝冠制满蒙一体的钹笠遗风

“冬帽夏笠”乃清朝首服冠制形成的基本依据。但追溯其源头,无论是官制典籍,还是民间掌故史料都鲜有记述,且言浅隐晦,然而若仔细品读仍可从只言片语中寻得证据。清乾隆年间吴江监生袁栋(生卒于清康熙三十六年至乾隆二十六年,1697 ~1761 年)所撰札记《书隐丛说》颇及当代见闻实录,其中记述本朝冠制时曾云:“凉帽式或安口如钟,或敞口如钹,随时变迁,不可一例。”⑩对比《康熙字典》中释“钹”“其圆数尺,隐起如浮沤,以韦贯之”⑪,即用数尺宽的圆盘状铜片制成中心鼓起成半球形状,正中有孔可穿绸(皮)条用以持握。康雍乾年间这种“敞口如钹”的凉帽式描述就是有伞檐的夏冠无疑。明末清初叶绍袁所著 《启祯记闻录》中曾记乙酉年(1645 年,清顺治二年)六月“十二日奉新旨,官民俱衣满洲服饰,不许用汉制衣服冠巾,由是抚按镇道,即换钹帽箭衣。”⑫真实地记录了清军入关之际,清廷发布剃发改服之令,“俱衣满洲服饰”,钹帽即为伞檐夏冠;箭衣即为窄袖满衣,可见“钹帽箭衣”是满人的基本配制,也为伞檐夏冠作为官制打下了基础。

索考传世的清代朝服画像,其中清晰绘有伞檐夏朝冠形象、迄今发现最早的应为故宫旧藏《顺治帝半身朝服像》轴。以顺治像对比后代所作画像,虽造作粗率,画风独树一帜,但其写实手法明显颇具史料价值。作为生前所绘御像冠服,其形制与后期规范式样大相径庭,但也已初具雏形。画中朝冠的顶戴形制,沿袭冠服崇德元年(皇太极称帝,国号大清)所定“(皇帝)冠用东珠宝石镶顶”⑬,中贯大东珠,镶数枚小珍珠为饰。在“隆然而厚”的帽缨下方绘有伞檐,明显呈弧面状凸起,帽身与伞檐连接处和帽沿缀有双缘,并用联珠绲边,显然这是清夏朝冠石青片金绲缘的前身。伞檐上方也未缀金佛,而是于联珠正中饰以大颗珍珠。在早期的史料中,关于皇帝冠制的记载非常少,顺治朝几次更定冠制,都未涉及皇帝冠顶,直至乾隆定制才明确制式。所以《顺治像》所呈现的冠帽形象符合顺治时期制度初创、尚未完备的历史情况,且反映出北族文化间满蒙交融的传统。其中无论是不规则的宝石帽顶,还是弧状的帽檐制式,都极具蒙元钹笠遗风,指明了伞檐夏朝冠深受蒙俗影响的事实(图3a)。

图3:满蒙皇帝像中的冠制对比

清代礼亲王昭梿的《啸亭续录》曾记载:“苏麻喇姑,孝庄文皇后之侍女也,性巧黠,国初衣冠饰样皆其手制。”⑭苏麻喇姑与孝庄皇后皆为蒙古族人,于天命年间进入后金宫廷并参与了开国冠服的制定。建国之初,清廷为顺应爵秩与官序的划分,官方有意识地针对冠服的形制进行了统一设计。蒙古族人在清王室中的渗透,更加证明了清朝在官定服制时,是有意识地借鉴了统一族属且建制成熟的蒙元模式,何况明承元制的汉人政权也是如此,如明官服的胸背制(礼服制),曳撒、贴里、褡护等官制常服几乎是直接引入蒙元服制。可见启用蒙元钹笠风尚作为夏朝冠,应该是清朝衣冠建制的标志性事件(图3)。

袁栋的《书隐丛说》提出过清冠源自蒙元的观点:“尝见友人家家谱图有元时仕宦,其衣帽略如今制,而帽上有顶如弹丸者。”⑮《清稗类钞》亦云:“国朝冠服,纯用辽金元遗制,论者皆能言之。”⑯另有清末缪荃孙总纂《江苏省通志稿》,缪氏金石成就斐然,遂于书中专设《金石志》,有极高的存史价值。其中载录有金松岑所撰《报恩寺石堪造像索隐》,文中据碑图详考冠服曰:“新、旧《元史》载质孙四时服,有七宝重顶冠,宝顶金凤钹笠,珠缘边钹笠,白藤宝贝帽,金凤顶笠,总之同于满俗夏日之礼冠云尔。”⑰其说甚辩,是官志中为数不多明示元代钹笠冠与清代夏朝冠同俗的记录。则满洲衣冠承袭北族故俗,已然为清人共识。有清一代训守骑射祖制,实为游牧民族集团的共通传统。清朝尊为北族共主,“满蒙一体”亦为基本国策。实际上蒙古与满族,以及前身的女真族,在血缘、地缘上有着天然的联系,且两族在文化上也有着紧密的关系,并具有相同的宗教信仰(萨满教和佛教),即所谓“满蒙不分家”既是地缘、血缘的事实,又是精神笃信的合作者。两族同源异流所保持的密切民族亲缘感强烈地反映在了服饰上,满蒙亦将冠饰红缨之俗视为两族无间的标志。顺治年间曾称满洲为“红缨蒙古”,认为“向来红缨人与我原无仇隙”⑱;清太祖努尔哈赤亦曾不止一次表示“蒙古与我两国,其语言亦各异,而衣饰风习尽同一国也”⑲。

明臣萧大亨著《夷俗记》(成书于万历二十二年,1594 年)记载明代蒙古冠帽的具体形制:“其帽如我大帽,而制特小仅可以覆额。又其小者止可以覆顶,俱以索之项下,其帽之檐甚窄,帽之顶赘以朱英,帽之前赘以银佛,制以毡,或以皮,或以麦草为辫,绕而成之,如南方农人之麦笠然,此男女所同冠者。”⑳对比同时期李朝使者所载满洲衣冠,《建州闻见录》言满人“所戴之笠,寒暖异制,夏则以草结成,如我国农笠而小……上皆加红毛一团饰”㉑。而蒙古帽前所缀“银佛”亦可与《建州纪程图录》所记“以银造莲花台,上作人形”㉒相对应,即清代朝冠的“舍林”帽饰,后改用金制,称为“金佛头”㉓。据文献所述,两者无论是帽胎形制,还是帽饰,甚至制作工艺都保持着惊人的一致性,足见努尔哈赤谓满蒙“衣饰风习尽同一国”所言极是。这种早期的夏冠形制足可上溯至蒙元时期,以竹篾、细藤编成的外蒙绢纱的钹笠冠。而以此作为雏形发展为清夏朝冠,一方面是因为其式样符合骑射旧制,出身于围猎时用的遮阳帽,帽檐原用于防止日光晃眼。另一方面,蒙古人把它带入上流社会,后为元代王公大臣尽相承袭,常与质孙㉔同服于内廷大宴、正旦及天寿节大朝贺等正式场合,使钹笠冠得以具备了崇礼的属性,因此奠定了它日后成为清代朝冠的基础。

三、从金顶大帽到顶戴朝冠的满蒙汉融合

清夏朝冠的钹笠遗风,实则是从蒙俗汉制的明朝文官国家制度中继承下来的,但这种继承是建立在“首崇满洲”的基础之上的。一方面明代沿革蒙元钹笠作为便帽,其所称“大帽”受到明朝上层社会的青睐,统一形制、以材质区分等级尊卑,并在舆服制度中作出了明确规定。《明史》卷六十七《舆服三》,凡职官一、二品“帽顶帽珠用玉”;三品至五品“帽顶用金,帽珠除玉外,随所用”;六品至九品“帽顶用银,帽珠玛瑙、水晶、香木”,庶人则“帽不得用顶,帽珠止许水晶、香木”。㉕据此,汉统礼制对北族传统(钹笠冠)的完善是基于文官服制传统的,清承明制自然成为了清朝建立冠制的范本。另一方面,建州女真在很长一段历史时期中处于明朝的统治下,接受明朝赐服成为维系宗藩关系的重要手段。《大明会典》《清史稿》中就曾多次记载明朝末年建州女真奏讨“金顶大帽”的事件,表明满洲早期对赐服大帽的珍视。《满文老档》记载,后金天命八年(1623 年)六月天命汗(努尔哈赤)谕定服制,“汗赐以职衔之诸大臣,皆赏戴金顶大凉帽,着华服”㉖。可见“金顶大凉帽”早已从蒙俗变成中华正统的官方服饰了。由于清早期的生产水平相对落后,努尔哈赤政权所用织物大量依赖于与明廷及李朝的互市,这更加加剧了满洲先祖对先进生产力的崇拜,从而在一定程度上接受了对方文明的浸染。

从考古材料来看,文化间的影响是相互的,在明代中晚期女真族中已出现有塔状帽顶,可视为清代朝冠顶饰的前身。吉林省辉发城遗址出土的铜鎏金帽顶,通高6.3 厘米、底径 4.2 厘米、顶径1 厘米,顶端已残破,颈如高柱,上有三道突起刻花,底如覆釜,底缘见有缝缀孔四个,周饰梅花九朵,延续了金代帽顶的样式,或是“女真奏讨金顶大帽”的实物证据㉗。明末汉官中亦不乏塔状帽顶,其形制可以看出女真塔状金帽顶的传承信息。北京海淀区青龙桥董四墓村明墓出土的明代晚期银鎏金镶宝帽顶最为典型,塔状结构呈三阶五层,高9.2 厘米。顶部为仰覆莲瓣顶托,上嵌明红石,颈部呈葫芦状,上层作六棱,下层为扁球,表面刻有花纹。底部亦如覆釜,上饰一圈如意云纹,开光内饰阳刻莲纹和“唵嘛呢叭弥哞”六字真言,表现出明显的藏传佛教背景㉘。这个传统一直延继到乾隆定制,并以可靠的实物文献记录着,不仅在权威的博物馆有收藏,甚至在民间也有收藏。最具代表性的是台北故宫博物院藏乾隆银镀金镶红宝石朝冠顶,可以说是“金顶大帽”到清顶戴朝冠的实物证据。从金顶到顶戴的形制要素来看,葫芦造型、覆釜开光莲纹、如意云纹等等都一一被继承了下来。质言之,游牧民族与汉族间的物质交换和文化交往、交流、交融,在一定程度上影响了清代衣冠制度,协力推动了夏朝冠的塑造,而它悠久的历史传统和深刻性成为中华多元一体民族格局的物质标志(图4)。

图4:满蒙汉交融的冠顶文脉

四、清末夏朝冠形制并未“从一而终”

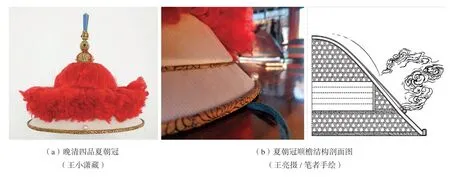

这种经典的朝冠形制并未在这个末代王朝中从一而终。从御像史料看,在可考的朝服画像中,自乾隆以降,夏朝冠伞檐形制皆呈弱化趋势。因此若想弄清楚清后期夏朝冠伞檐形制的走向,还是必须从实物入手。笔者对清代服饰收藏家王小潇先生所藏晚清四品夏朝冠标本进行了信息采集和结构复原,或有所发现。标本呈圆台状,帽胎以玉草、藤丝、竹丝编织而成,外蒙白色横罗,通高30 厘米、底径32.5 厘米。沿口为石青片金绲缘,宽约0.7 厘米,掀开帽缨才发现有伞檐,上层相同纹质的绲缘与沿口绲缘间距只有3.9 厘米。帽子正中紧挨底缘上方缀有一颗直径1.2 厘米的白色珍珠。帽顶覆有帽月,直径7.2 厘米。红色绒缨与乾隆定制不同,中间以红绳束腰呈二阶红缨。帽月上置三阶塔状镂花金座,上嵌有一颗高6.5 厘米的六棱青金石,座中嵌有一颗直径0.8 厘米的蓝色晶珠。帽子内里材质为红纱,帽内有直径18.5 厘米、宽4.2 厘米、厚0.3厘米的筒状帽圈作为帽撑,其上可见数圈均匀的绗缝线迹。有蓝色绊带缀于帽撑左右,细绳中段另系有一截同质短带,戴冠时可系于颔下调节长短。通过对该冠结构的复原可以发现,此冠的伞檐不仅发生了明显简化,帽身与伞檐几乎不存在角度,但其石青片金缘形制仍昭示着乾隆遗制的痕迹,也为整体伞型夏朝冠形制的确立打下了基础(图5)。

图5:晚清夏朝冠的顺檐结构(王小潇藏)

通过深入研究晚清夏朝冠的结构形制并对照相关的传世样本,可以发现,其总体趋势一致表现为礼冠与平时冠形态的融合,但夏朝冠标志性的伞檐结构不会因此完全消失,而是沦为了纯粹的制度符号。有一种夏朝冠标本双缘间隔甚至仅余一缝隙,宽度只剩可缀珍珠大小,此夏朝冠同为四品,但时间已到了同治(图6)。

图6:清夏朝冠的双弦绲缘形制

值得注意的是,晚清普遍存在夏朝冠与夏吉服冠“礼便相融”的情况,总体上向吉服冠形制转化,只在顶戴装饰上加以区别。当然这也不排除是今人“张冠李戴”的情况发生。夏吉服冠形制与夏朝冠最大的不同就是帽胎呈笠型,只在口沿有“石青片金缘”,同时又复加了“细黑辫一道”㉙。从现存实物来看也是吻合的,这种“礼便相融”的朝冠胎制或为在吉服冠胎基础上另缀二道绲缘,但顶戴形制和红缨材质必用朝冠式,也是区别吉服冠的重要标志。然而,这种形制下的朝冠,不仅是悖离祖制,更与典章不符,甚至在孔府旧藏的衍圣公夏朝冠中还出现了由吉服冠胎及绳缨搭配朝冠顶戴的情况,因为从笠型冠胎、单层石青片金缘到“上缀朱纬”都表明它是吉服冠,但它的顶戴又是朝冠金顶,这与其他晚清现职朝冠相比明显不同。那么,另外一种可能就是“张冠李戴”。

考虑到当时的社会背景,自清中晚期官帽中已出现了基于螺栓的模块化组装结构,且清代的冠帽市场分工细化,各类帽胎、帽饰、帽缨皆有匠铺制作及商品贸易,故帽件的更换和组装情况应是清代普遍存在的。加之帽胎规范在典章中向来较为隐晦,给予了帽匠及戴冠者一定程度上的灰色空间。再结合这种形式的案例多发于晚清,因此在制度约束进一步削弱的背景下,有可能是当时出于经济或便利等考量因素,而产生了使用上的折衷主义㉚。但也不能完全排除在传世过程中,收藏者拼配改制的可能性。无论怎样,越趋于晚期,夏朝冠便越趋向简化是事实存在的,这种现象的出现往往具有时代性。其目的都是为了追求工艺上的由繁趋简,故而取法平常冠式,在形制上表现为“礼便相融”,这也是清末制度上礼崩乐坏的物质反映,亦是国力衰微所带来的必然结果(图7)。

图7:晚清夏朝冠形制的礼便相融

五、结语

通过对故宫康熙夏朝冠、台北故宫乾隆夏朝冠以及后续相关传世实物的考证,康雍乾夏朝冠的形制成为清朝夏季礼冠的最高表现形式,是象征清朝礼制的经典性物象标志。而帽胎钹笠和伞檐结构形制构成了清代官帽礼制系统的基础单位。伞檐结构决定了夏朝冠的标准制式,它不仅成为夏朝冠“缘石青片金二层制”的基础,还是“朱绒”尺度的根本参照。夏朝冠伞檐形制的演化过程,深刻地反映了建制初期清政府治国的民族融合理念及其族政态度的物化,以及王朝末期综合国力式微与崇祖意识的消长。清朝是一个民族融合与统一的多民族国家,其中,协调满蒙汉民族关系是清朝大一统政治最主要的部分,清代夏朝冠正是这种中华民族多元一体格局的生动实证,并记录着中国最后一个帝制时代的历史褶绉。

注释:

① 房宏俊:《清代皇帝朝服章纹专题(下)从清代十二章纹样的出现看一幅“康熙”朝服像的断代》,《紫禁城》,2009 年第3 期,第100-107 页。

② 参见故宫博物院藏清顺治冬朝冠(文物号:故00059813、故00059814)。

③ [清]王侃:《巴山七种·皇朝冠服志》,清同治四年光裕堂刊本,第3a 页。

④ [民国]夏仁虎:《技巢四述、旧京琐记》,沈阳:辽宁教育出版社,1998 年,第104 页。

⑤ 杨豪:《清初吴六奇墓及其殉葬遗物》,《文物》,1982 年第2 期,第39-43 页。

⑥ 梁柱:《湖北钟祥明代梁庄王墓发掘简报》,《文物》,2003 年第5 期,第4-23 页。

⑦ 同注③,第10b 页。

⑧ [清]托津:《钦定大清会典(嘉庆朝)》,台北:文海出版社,1993 年,第1001 页。

⑨ 房宏俊:《试论清代皇帝明黄色朝袍的功用》,《故宫博物院院刊》,2003 年第3 期,第24-31 页。

⑩ [清]袁栋:《书隐丛说》,《续修四库全书》第1137 册,上海:上海古籍出版社,2002 年,第543 页。

⑪ [清]张玉书:《康熙字典》,天津:天津古籍出版社,1995 年,第949 页。

⑫ [清]叶绍袁:《启祯记闻录(三)》,上海:商务印书馆,1911 年,第33 页。

⑬ [民国]赵尔巽:《清史稿(第十一册)》,北京:中华书局,1976 年,第3038 页。

⑭ [清]昭梿撰,何英芳点校:《啸亭杂录》,上海:中华书局,1980 年,第476 页。

⑮ 同注⑩,第545 页。

⑯ [民国]徐珂:《清稗类钞(第一三册)》,北京:中华书局,1986 年,第6145 页。

⑰ [民国]金天羽:《报恩寺石堪造像索隐》,郭绍虞编:《近代文编》,沈阳:辽宁人民出版社,2012 年,第227 页。

⑱ 中华书局影印:《清实录(第三册)》,北京:中华书局,1985 年,第258 页。

⑲ 中国第一历史档案馆、中国社会科学院历史研究所译注:《满文老档(上)》,北京:中华书局,1990 年,第98-119 页。

⑳ 薄音胡、王雄编辑点校:《明代蒙古汉籍史料汇编(第二辑)》,呼和浩特:内蒙古大学出版社,2006 年,第244 页。

㉑ 辽宁大学历史系:《栅中日录校释、建州闻见录校释》,1978 年,第43 页。

㉒ (朝)申忠一:《建州纪程图录》,台北:台联国风出版社,1970 年,第22-23 页。

㉓ [清]王燕绪:《御制增订清文鉴》卷24,《景印文渊阁四库全书》第233 册,台北:台湾商务印书馆,第233—4 页。

㉔ 质孙,蒙语Jisun 音译,蒙元时期君主及御赐给勋戚大臣的宫廷礼服,服用于节庆宴典。明朝亦沿作官服,称“曳撒”。参见李莉莎:《质孙服考略》,《内蒙古大学学报》(哲学社会科学版),2008 年第2 期,第26-31 页。

㉕ [清]张廷玉:《明史·舆服三》,清乾隆四年武英殿校刻本,第2691-2716 页。

㉖ 同注⑲,第512 页。

㉗ 张满庭、莫东:《辉发城调查简报》,《文物》,1965 年第7 期,第35-43 页。

㉘《北京文物精粹大系》编委会、北京市文物局编:《北京文物精粹大系·金银器卷》,北京:北京出版社,2004 年,第186-187 页、图版215 ~218。

㉙ 同注③,第10a 页。

㉚ 廖伯豪:《清代官帽顶戴研究:以台湾考古出土与传世文物为例》,台南:台南艺术大学硕士学位论文,2014 年,第136 页。

附记:感谢故宫博物院严勇先生、著名清代服饰收藏家王小潇先生和王亮先生在夏朝冠标本测绘及结构复原方面给予的大力支持和帮助!