郭沫若书信中的楷书风貌探寻

2023-03-27吴胜景

吴胜景,王 菊

(乐山师范学院 a.美术与设计学院;b.音乐学院,四川 乐山 614000)

作为近现代杰出的一大文豪,郭沫若一生著述无数,其书法遂被其文名所掩,所以现今研究郭沫若书法的学术文章较少。但事实上,郭沫若书法水平为其所处时代翘楚。在21世纪初,江苏书画出版社曾在中书协所评20世纪“十大书法家”的基础上,以丛帖的形式推出了“十大书法家”[1],其中郭沫若就位列其中。就书法而言,郭沫若善于学习传统,又大胆革新,特别是行草书创作,艺术表达个性极强。此外,在新中国成立初期,书法一度陷入低谷,此时郭沫若等人自身的书法实践,对国内书法的推动起到了引领作用。同时郭沫若发动了新中国首个书法学术论辩,为新时代的中国书学批评发了先声,其对中国现代书法的贡献毋庸置疑。

相对行草书体而言,郭沫若一生书写楷书较少。在这些少量的楷书中除了誊抄一些著作之外,能够看到的多是小楷作品,有1938年作小楷长卷《胡笳十八拍》与小楷折扇《文天祥〈正气歌〉》,1940年所作《诗品二十四则》,1942年所作折扇小楷《〈钓鱼城怀古〉等七首》,1944年所写条幅作品《美女叹》,1962年所书团扇作品《书为郭庶英团扇》,1962年撰文并书写的《金鸡水利工程记》,1964 年所书折扇《节录韦庄〈秦妇吟〉》。其大字楷书更为稀少,有1937年所写“澄海遗粟”四字,1965年所作颜体大楷对联《推翻压倒联》,1939年所写北碑大字对联《真谣清想联》。其他能够看到的楷书就是一些誊录书稿,如1936年誊录《石鼓文研究》,1931年小楷撰写《舀壶铭》释文、1929年誊录《甲骨文研究》。此外,还有一些著书题名,如1935年所作《两周金文辞大系考释》扉页上的名款年款,1933年所作《卜辞能纂》 的书名。

郭沫若写过的书信较多,经过多次整理后,这些书信如今主要收集在《樱花书简》《致文求堂书简》与《郭沫若书信集》内。其中《樱花书简》共收录1913年10月至1923年1月期间的66封,但其实在日本书写的只收录了63封。《致文求堂书简》共收录了1931年6月至1937年6月期间,郭沫若致信给日本东京文求堂老板田中庆太郞父子的230封书信。相对之前出版的书信集来说,《郭沫若书信集》收录书信最多,共收录了634封,其中包括《樱花书简》收录的36封、《致文求堂书简》收录的26封,基本贯穿了郭沫若一生。综上,现在可以看到的郭沫若所写过的书信共计有868封。

在上述已收录的数量众多的书信中,郭沫若大多也是用行草书书写,所用楷书书写的依然较少,但也有十几封之多,主要集中于郭沫若早期外出求学寄与其父母的家书当中,且大多收存于《樱花书简》之内。相比“郭体”成熟期的行草书,郭沫若所书写的大多楷书水平也相对不高,而且部分书信中的楷书中尚有行书的连带情况出现。虽然楷书写信较少,且水平较低,但在郭沫若那个时代,幼年开蒙习字用楷书描红是必经之路,郭沫若自然也不例外。所以这些用楷书书写的书信是郭沫若早期所书,更能反映出他幼年打下的楷书基础与其书学传承关系,以及他的书法风格衍变过程,对研究郭沫若的书风形成有着重要的参考价值。对于楷书来说,“郭沫若的楷书幼时学颜,少年学苏学黄,青年时研习北碑南帖”[2]。纵观其一生所用楷书书写过的各种书信,多为其青年时期所作,且不同时期略有不同,可能与其当时临习书帖的不同有关,表现出不同的风貌。

一、欧颜风貌

“清代乾隆提倡学赵,嘉庆提倡学欧”[3],所以清朝乃至民国,在楷书上人人学赵学欧也便成了自然规律。但颜真卿作为一代书法宗师,其书法中所呈现出厚重雄强、气势磅礴的浩然正气,民间影响极大,一直在书法传承中具有重要的地位,尤其在清代钱沣、何绍基、翁同龢等主流书家的号召下,颜书在清代更是幼学习字启蒙必描之帖。至清代中晚期,在包世臣、康有为等人振聋发聩的强烈呼声中,逐渐“形成了上溯周、秦、两汉古篆籀,下至六朝南北碑的‘尊碑抑帖’的时代书风,‘魏底颜面’便成了当时所有学书者最主要的书法艺术特征”[2]。严格来说,欧体不能算是北碑,但属于北碑风格的延续,特别是受到嘉庆时代的推崇,所以欧体颜体的融合在清末时期也是常事。郭沫若成长于清末民国时期,对欧体颜体的摹习自然成为了他学书的途径。

“郭沫若早年也学习过颜真卿楷书,这也是受时风影响。清中叶后,士人在习欧、赵的基础上,多数会转而习颜。”[3]郭沫若本人也在《洪波曲》中说过:“我从前也学过颜字,在悬肘用笔上也是用过一番功夫的。”[4]1但观郭沫若一生书迹当中,可能是写大字楷书较少的缘故,不多见到以颜体书写的书法作品。其作品中仅一幅用颜体楷书所写作品,是为大字对联《推翻压倒联》,作品雄强厚重,表现出了强烈的颜体楷书风格,但是从技法水平推敲,《推翻压倒联》的书写稍显生疏,甚至略有初学颜体时的稚嫩、笨拙,但此时已是1965年所作,所以有人认为郭沫若不擅长颜体大楷榜书。“郭沫若的颜楷功底不及欧、赵,直率一点说,他颜楷的技法掌握还不够纯熟,对颜楷的书理还不甚了了。”[3]此外,郭沫若曾为自己的学术著作题名,如《两周金文辞大系考释》《卜辞能纂》 等,字体形态极似颜真卿所留后世的《颜勤礼碑》,尤其是《卜辞能纂》的题名,书风纯正,朴茂雄强之态,颇有颜体风骨,但有人因此怀疑此题名不是郭氏所书。

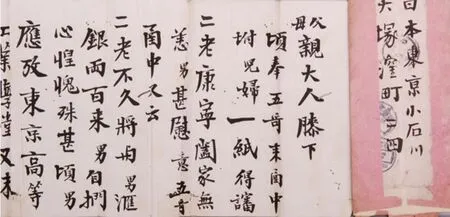

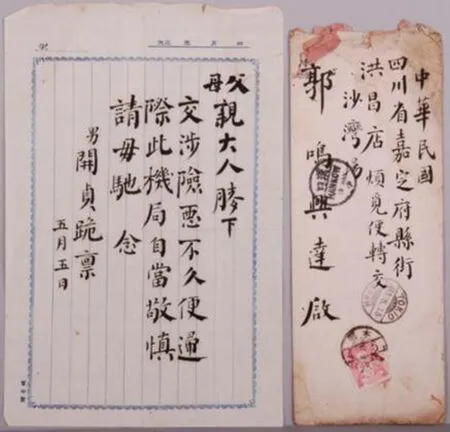

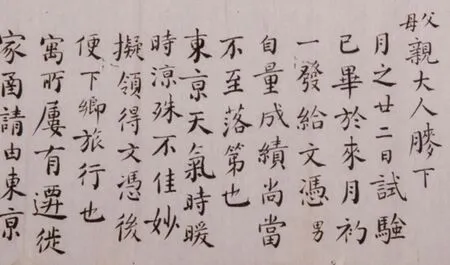

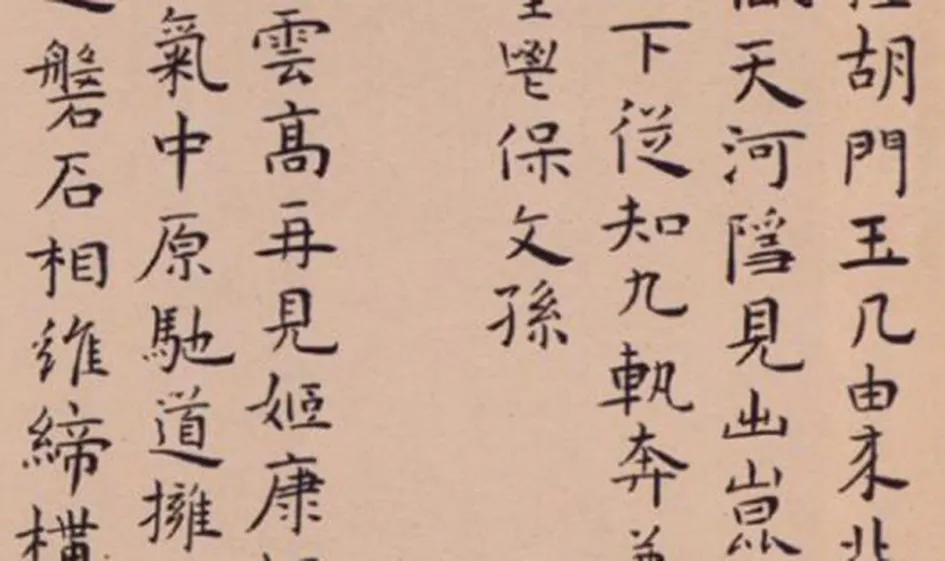

在郭沫若十几封用楷书书写的书信中,有两封是能够表现出颜体风貌的:一封是1914年6月6日与其父母的书信(见图1),一封是1915年5月5日与其父母的书信(见图2)。在这两封书信中,字体相对偏大,可算作中楷范围。根据这两封书信中所使用的楷书字体来看,用笔厚重含蓄,结体宽博典雅。毫无疑问,郭沫若的大字楷书具有明显的颜体的影子。而且两封书信是相差一年所写,颜体基本风格一致,逾一年而未有明显改变,管中窥豹,可见郭氏所言的幼年在颜体上下过功夫不虚,正如郭沫若1938年在《在南岳避空袭寄怀立群》中所写的“学书腕力强,楷法甚堂堂。彻底临《家庙》,崇朝胜过郎”①。

图1 郭沫若1914年6月6日书信(局部)

图2 郭沫若1915年5月5日书信

与清末以来大多以“魏底颜面”来书写楷书的书家相似,在郭沫若这两封体现出了强烈颜体风貌的书信中,颜体味道并不纯正,非常明显地能看到颜体所不具备的一些特征,关于这一点,本人在《郭沫若楷书书法笔法衍变及其特征研究》有过诸多分析,“如结体用笔已有内擫的趋势,笔锋使转上虽有圆笔,却又不失方笔为先的气势,并且方中见圆,方笔刚劲峻整,含而不露,圆笔圆润婉转,灵动开张。字里行间,点画如铁画银钩般有力,而不失去灵动隽秀,正所谓不方不圆,亦方亦圆,方圆兼备,拙秀全收。”[2]众所周知,颜体楷书结构多以外拓为主,才使其更显得浑重圆厚、气势磅礴。郭沫若此书信虽然还有外拓形结构特征出现,但显然已不是主要因素了,较之外拓而言,内擫的趋势已是极其突出。虽说在郭沫若的资料中没有查到他学习欧体的描述,但根据清末以来的学书环境,颜欧结合早已是习以为常之事。在郭沫若这封书信中,其内擫的形态显然是来自于欧体风貌,这应该能够说明他或直接或间接地学习过欧楷。但若仔细对比两封书信,虽然都有明显的欧颜特征,强烈地体现出了欧体的峻挺、颜体的雄强特征。不过若从取法偏向上二者还是有着些许差别的,相对来说,前者更偏欧体多一些,结体内擫较多,字势峻劲挺拔,在笔法和形态表现上,似乎还有苏东坡楷书的影子,与前者不同,后者则更偏颜体一些,结体外拓,形态宽博,似有颜真卿《自书告身帖》的模样。

二、苏(轼)体与写经风貌

郭沫若写给父母的书信,都是非常恭敬的,一般情况下必定选用楷书书写。对于表达内容较少的,字就会写的较大一些,所以都是用雄强厚重适合大字书写的欧颜风格,这在上一部分已做评述。而对于长篇大论的书信,因为字数较多,他就选择用比较工整的小楷书写,所以以小楷书写的书信相对较多。

自汉晋楷书形成以来,小楷就因其结体工整,端庄隽秀,实用性较强,而逐渐成为文人书写文章常用书体。在以书取仕的朝代里,用小楷书写文章更是平常。而在中国书法史上,小楷的风貌也是风格多样,常见的大多以平和简静、力健势足为审美标准,如二王一路;也有小楷取法上古、朴拙可爱,如钟繇、黄道周所书;还有书家小楷飞动飘逸,姿态万千,跳跃性极强,如倪云林之书。

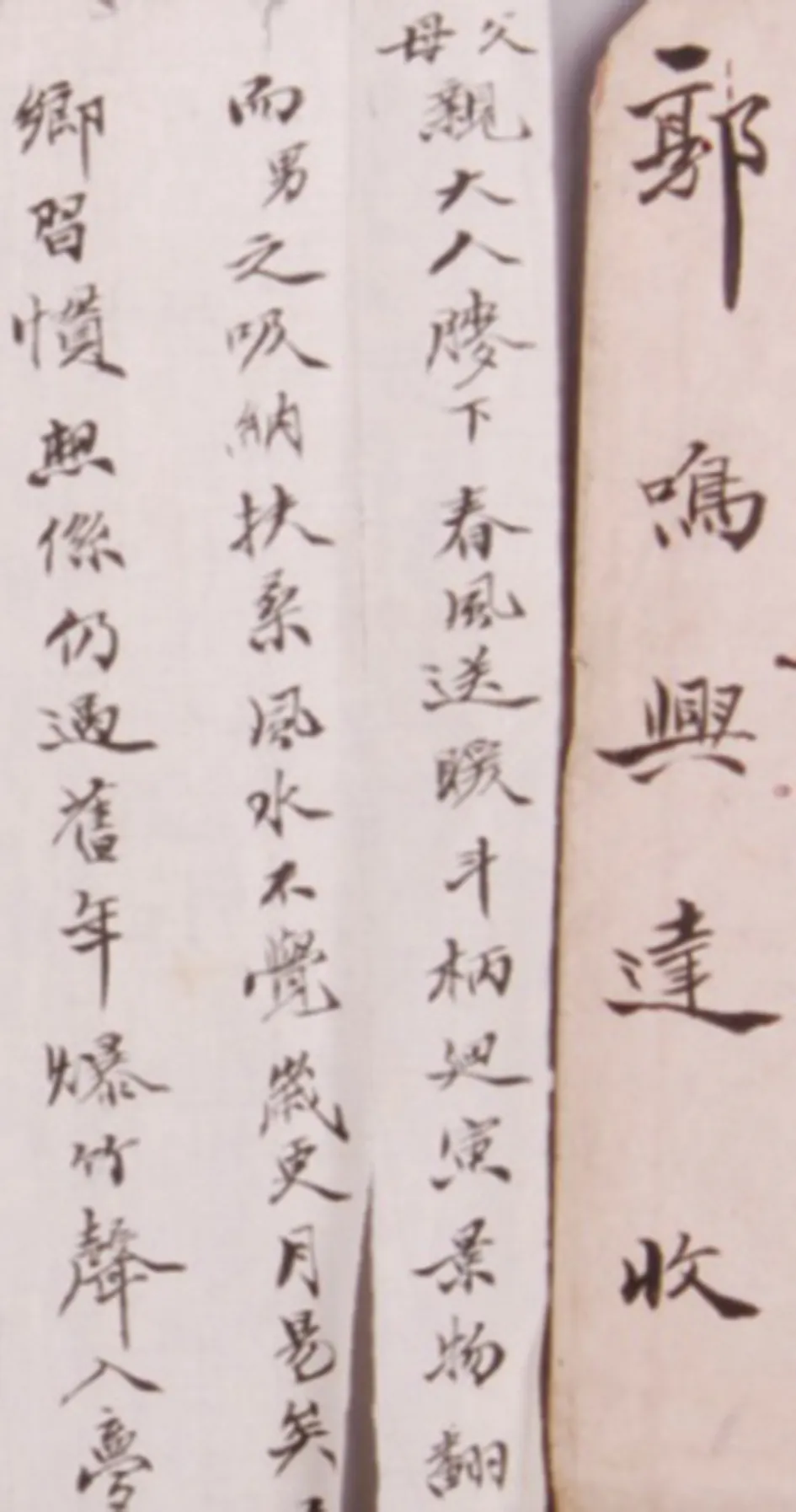

在郭沫若用小楷书写的书信中,字体既平和简静,又灵动飘逸。因郭沫若所用小楷书写的所有家信字体风格完全一致,现仅以郭沫若在1914年2月与其父母所写的这封书信为例进行分析(书信的局部)(见图3)。

图3 郭沫若1914年2月书信(局部)

在这幅书信中,正文共写了86行,整封信犹如一幅小楷书法长卷。观其书体风格,无论用笔特征,还是结体形态,完全没有出现其写大字时欧体颜体的任何传承,而是明显体现出了另外两种风貌:一是苏东坡楷书,二是唐人写经书体。首先结合苏东坡的楷书进行分析,现以苏东坡在元祐年间(1086—1093)所书楷书《上清储祥宫碑》为例(见图4),其书洒脱自如,风神秀劲,有圆熟自然之美。在用笔上,长横起笔重按,略呈上翘之势,在结字上多取横势,字体左右开张,字型呈扁平之态,正如黄庭坚所说的“踏死蛤蟆”。再看郭沫若的书信中的小楷,字体扁平,左右伸展,尤其是长横的重按,撇捺的舒张,而且字势向右上斜得比较明显,比如“之”“送”等字的写法,这明显就是苏体基本风格。可见东坡体对郭沫若的影响之深,这也印证了郭沫若在《少年时代》中所说的幼年时对苏体耳濡目染的情况,“大哥写的一手苏字,他有不少苏字帖,这也是使我和书法接近的机会”[5]45,除了受兄长的影响,郭沫若还受当时的风气影响,“苏字在当时是很流行的……生活的过程便趋于简单化、敏捷化,‘苏字’不用中锋,连真带草,正合于这种生活方式”[5]45。但是郭沫若书信中的这种小楷书风,比之苏体,却又不够端庄、雄健,略显字体形态单薄,用笔过于随意。而这种单薄与随意,却又是许多唐人民间写经的充分体现。

图4 苏东坡《上清储祥宫碑》(局部)

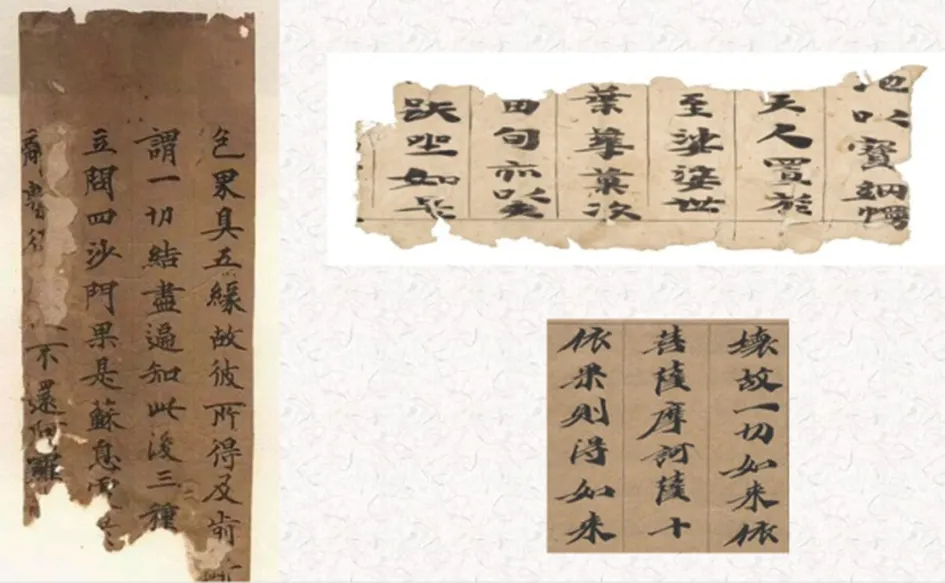

隋唐时期,佛教盛行,出现了一大批以抄经为生的职业经生,他们用小楷书写,字迹端庄平正,但同时因为急于成就,用笔就显得简洁随意,甚至经常夹杂行书笔意,结体大小不整,自然成形(见图5)。但由于“多数写经体的工稳程度有限,点画形态不够统一,难登大雅之堂,未能受到文人的足够重视”[3]。

图5 敦煌写经书法

郭沫若之所以受写经体的影响,主要是正统的小楷过于端庄、板正,法度森严,书写速度较慢,影响书写效率。尤其是从白话文出现以后,相对于古文的表达方式,现代文的书写就显得相对甬长,速度较慢的正统小楷书写方式就显得不能匹配。郭沫若自幼好学,经常誊抄古书,对写经书体的热衷“与他誊录考古书稿中的大量文字所形成的书写习惯有关”[3]。而且郭沫若喜欢写作,少年时已是写诗歌、杂文不断,后来又在金石考古、文学创作上著作等身,所以“他采用写经体誊录书稿,为的就是书写快捷和易于认读”[3]。因此,郭沫若“其楷书风格的形成,主要得力于写经体”[3]。并且成为他一生当中用小楷书写书信与著作时的主要表现特征。

三、王(宠)氏风格

此种风貌书信目前只看到一封,即是郭沫若在1915年6月25日写与其父母的书信(见图6)。这封书信依然带有明显的欧体颜体影子,但其展现出的风貌又与之前所写强烈呈现欧体颜体风格的书信有了很大差别。在这封书信中,字体稍大,用笔较为轻盈舒缓,结体相对宽博隽永,虚中有实,所写出的线条没有之前那么刻板刚硬。可以看出,郭沫若此时的书法虽然还保留了之前大字楷书中欧颜二体的用笔与结体风貌,但已是在有意地做着改变,他似乎想摆脱欧颜书风另辟蹊径,但至于要走向哪条路径,由于目前看来尚不明晰,此后也再没有类似的书迹出现。而且因为郭沫若本人没有写过任何关于这种书体风格的介绍,也没有其他资料提供一些可以察觉到的线索,至于其书风来源,现唯有结合此作品中所带出的书体书风表现来做以分析与探讨。

图6 郭沫若1915年6月25日书信(局部)

一是或许受到清代书家钱南园的影响。清人崇敬颜真卿其人其书的书家较多,如钱沣、何绍基、翁同龢、刘墉等人,在对颜体的书法传承表现上钱沣、何绍基二人最为明显,尤其是钱沣的书法创作,保持了颜体字态肥厚、用笔雄强、结体外拓等外部特征,唯一与颜氏楷书不同的是,钱氏在发扬颜体外拓的同时,主笔略收,因此整篇布局更显紧密,但每字之间,却又因按笔的幅度不足,显得字中笔画之间空间稍大,所谓是布局密而字间疏。史永元认为:“郭沫若学书之初,即以学性之所近者为标准,到晚年仍坚持这一观点。”[4]18若依此见,对于学习颜真卿楷书最为得心应手的钱沣,郭沫若如果关注也是可能的,那么钱氏在结字方面所做的密中留疏的空间处理方式,或许对郭沫若有所启示。

二是郭沫若楷书受到王宠楷书的影响,这种影响则是至关重要的。对于王宠楷书,多以小楷流名传世,而且其楷书艺术特色在历代书法家的楷书中是比较突显的。王宠小楷充分传承了魏晋时期二王尤其是王献之《玉版十三行》的书风,后又融合了初唐时期虞世南的楷书风格,特别是吸收了虞氏的《破邪论序》的艺术表现特色。所以王宠的传世楷书,既有王家父子楷书的遒劲爽利、俊丽飘逸之姿,又有虞世南楷书的秀润多姿、含蓄隽永之韵。在传世的大多作品中,王宠所书小楷书法特征明显,书风传承大王与虞氏较明显,字体多取纵势,左右收敛,上下略显修长,字间遒劲飘逸且秀润含蓄,如《前赤壁赋》《逍遥游》《游包山集》《竹林七贤》等帖。但也有一些楷书风格也不尽相同,如《王辛巳书事七首》一书,观其字体形态,似乎主要取法于褚体、小王、赵体之貌,虽然仍有其大多小楷作品中秀润含蓄的书风表现,但已不是那么强烈,更多表现出的是遒劲飘逸,而且字体也比其代表性小楷字体偏大,基本介于小揩与中楷之间。最主要的是,《王辛巳书事七首》中的字体四面开张,尤其是左右方向外拓性较强,这与王宠代表性小楷作品表现的完全不同,所以暂时把这一类的书法权作王宠中楷作品。在本人之前的文章《郭沫若楷书书法笔法衍变及其特征研究》中,已深入分析过郭沫若的小楷书法流露出了明显的王宠小字楷书用笔与结构关系,尤其是在其小楷代表作品《胡笳十八拍》中,对王宠代表性小楷书法作品特征表现的尤为突出,此处不再赘述。

这里需要强调的是,凡是经历过临习转创作过程的学书者,都清楚书法学习的临创转换过程不是一朝一夕能够完成的。因此,在本人文章《郭沫若楷书书法笔法衍变及其特征研究》所做出的深度分析可以充分证明,郭沫若能够把王宠的楷书较好地融入到自己的书法创作中,证明他不但曾经关注过王宠的书法,而且认真进行过临摹,至少在楷书上如此。既然郭沫若对王宠楷书的学习上下过很大功夫,所以现在看到的这封书信能表现王宠楷书中的一些特征也是自然而然的事情。但不同的是,这封书信表现出的不是王宠常用小楷书风,而是王宠不常见的字体偏大一些的楷书风格,在本人前文中也只关注并分析了王宠小楷书风在郭沫若小楷代表作品《胡笳十八拍》中的显现,而现在需要研究的是郭沫若这封大字书信对王宠中字楷书书法的学习与借鉴,这里可以参考的帖本是王宠在31岁时所书的《王辛巳书事七首》(部分内容)(见图7)。在王宠这幅作品中,字体多取横势,与其后期字体多取纵势完全不同。在用笔上,既精致洗练,又典雅隽永,体现出干净利落、一丝不苟的笔法韵致;在结体上,宁静优雅,平淡大方,虽不似其后期小楷那般疏淡空灵,但也不失其疏朗婉丽之神韵。再观郭沫若这封书信所体现的书法特征,虽然尚受颜欧明显的影响,但在取势上远不同于颜体的圆浑,又有别于欧体的内敛,已趋近于王宠《王辛巳书事七首》中的横向伸展之势,不过表现的还不够强烈,似乎还在摇摆不定之中。在用笔上,此书信中的笔法表现既摆脱了颜体的藏锋回收之谨实,又欲逐渐与欧体的峻锋瘦骨相远离,而慢慢地向王宠《王辛巳书事七首》中的精美洗练、干净利落相靠近。在结体表现上,此书信中的书风既不似颜体的宽博雄浑,也区别于欧体的严谨平正,已有了明显的王宠《王辛巳书事七首》中的宁静优雅、疏朗婉丽之神韵。

图7 王宠《王辛巳书事七首》(局部)

可以说,在郭沫若这封稍显与众不同的书信中,它的书风传承是综合的,它流露出了颜体、欧体、王体的多种风格融合,但它的表现又是不稳定的,也是不成熟的,可以说是一种探索性的研习阶段。通过这封书信,也能看出郭沫若极其善于借鉴于其它书家的不同风格,他在不断的学习与领悟中,通过融会贯通,让这封书信已开始表现出飘逸闲雅、含蓄秀美的楷书风貌趋向,而最能表现出的是在颜欧风格向王(宠)书风特征转变的过程,故而现在可以把这封不太寻常的书信书法风貌称之为王氏风貌。只可惜的是,郭沫若并没有在这条道路上继续研习并发展下去,也可能是他之后在楷书临习的精力实在有限所导致。

四、结语

综上,通过对郭沫若用楷书所写书信的综合、分类研究,基本展现了郭沫若楷书学习上的师承关系,透露出了他的楷书书风的渊源与书风衍变过程。其楷书风貌大致可以概括为:小字以苏为主,又有写经的随意与快捷;大字多以欧颜为主,但也略带苏体之法,又能在欧颜的基础上,独出新意;同时,其大字楷书在欧颜的基础上,又能另辟蹊径,充分吸收了明代王宠楷书的艺术特征,通过融会贯通,又表现出了飘逸闲雅、含蓄秀美的另一面风貌。

注释:

①《家庙》指的是颜真卿所书的《颜家庙碑》。