认知冲突 实验验证 迁移运用

2023-03-15温秀香福建永泰县城南小学

◇温秀香(福建:永泰县城南小学)

2022年版《义务教育科学课程标准》提出,科学教育要以科学思维能力、科学探究和实践能力、科学态度与社会责任的培养为重点。学生的科学探究与实践能力,离不开具体的操作实践,离不开有趣的实验活动。而在实际教学过程中,影响学生科学探究与实践能力发展的一个重要原因,是学生缺少操作与实践的机会。鉴于此,教师应围绕教材内容,基于学生的最近发展区,精心创设一些操作与实践的机会,让学生在实操中发现、运用科学知识,发展、提升自身的科学探究与实践能力。总体而言,培养学生科学探究与实践能力的过程,大致可分为三个步骤,即认知冲突、实践验证和迁移运用。围绕这三个步骤,教师可采取以下策略培养小学生的科学探究与实践能力。

一、巧设情境,让学生产生认知冲突

认知冲突是学生探究新知的原动力,也是学生理解新知的切入点。为了调动学生参加科学探究与实践活动的积极性,教师应围绕教材内容,联系实际生活,精心创设一些有趣的情境,并启迪学生在情境中产生认知冲突。一旦学生产生了认知冲突,他们往往会以更加积极的态度、更加饱满的热情参加探究活动。

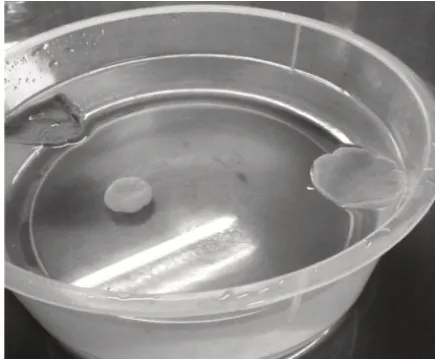

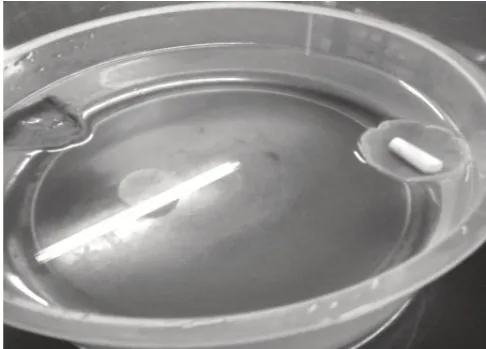

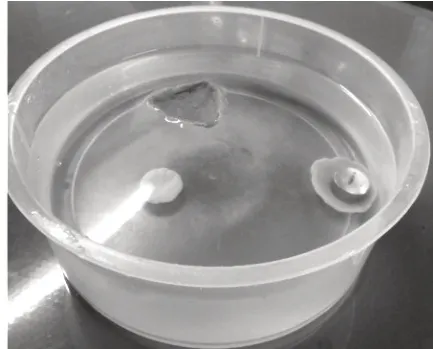

以苏教版小学科学四年级上册“浮力”这部分内容为例,教师拿出了同样大小的三袋橡皮泥,同时用托盘天平对三袋橡皮泥进行测量,证实这三袋橡皮泥的重量是相等的。之后,教师分别制作了两艘大小不同、圆形的“船”,还有一艘形状不同的船(如图1),并将这三艘船同时放入一个透明的圆柱形水槽里。此时,出现了两种截然不同的情况:其中两艘较大的船浮在水面上,始终没有下沉的迹象,另一艘较小的船却在缓缓下沉,并最终沉入水底(如图2)。这时教师提问:“谁有办法让这艘大的圆形船也沉入水底?”有学生提出在船里加重物,并到讲台前演示。随着载物加重,这艘船也沉入了水底(如图3、图4)。

图1

图2

图3

图4

看到这种现象,学生都表现出好奇,并纷纷发表自己的疑问:“三艘小船的重量相同,为什么一艘小船会下沉,另两艘小船却不会下沉呢?”“是不是一艘小船的船舱漏水了?”“船的沉浮应该是与船的体积大小有关吧?”“这三艘船的质量相同,它们沉浮应该与形状有关吧?”“船的沉浮可能与船的质量有关吧?”……面对三艘质量相同、体积不同、形状不同小船的“沉与浮”,学生逐渐产生了认知冲突。以学生的认知冲突为切入点,教师鼓励他们提出各种实验假设。

显然,这些认知冲突会让学生产生进一步探究新知的好奇心和内驱力,因此学生在探究科学知识的过程中,就会变得更加积极、专注,对相关科学知识的理解也会更加深入、通透。这种疑惑越深刻、越有力,科学探究的目标和方向也就越清楚、越准确。

二、提出假设,让学生自主实践验证

假设、猜想,是科学研究路上不可或缺的环节,也是培养学生科学探究与实验能力的基本内容。当学生产生各种认知冲突之后,教师应鼓励他们依据自身的已有知识,提出各种假设。下一步,教师可指导学生围绕各种假设,自主设计实验环节,并尝试在实验中进一步验证自己的实验假设、实验猜想。

例如,聚焦“质量相同、体积大小不同的橡皮泥船的沉与浮”这一认知冲突,学生进行假设、猜想。一些学生提出:“‘同等质量的橡皮泥船的沉与浮’与其体积大小有关吗?”另一些学生提出:“‘同等质量的橡皮泥船的沉与浮’与其形状有关吗?”还有一些学生提出:“‘同等体积的橡皮泥船的沉与浮’与其质量有关吗?”由此引出三个假设,影响物体沉浮的原因可能是体积、形状、质量。围绕对应的问题与假设,教师将学生分为若干小组(可分为9个小组,每3个小组探究一个问题与假设),引导学生在小组内讨论实验设计方案,然后分组进行实验验证。实验方案如下。

探究问题一:质量、形状相同的物体,体积不同,会影响物体的沉浮吗?

假设:质量、形状相同的物体,体积不同,会影响物体的沉浮。

实验材料:瓶子、橡皮泥、水槽、水、天平秤。

改变条件:体积。

不变条件:质量、船的形状、水槽、水等。

实验步骤:在三个大小不一的空瓶子里装入橡皮泥;将这三个装有橡皮泥的瓶子放入天平秤上测量,确保三个瓶子质量一样;把三个瓶子放入装入水的水槽中,观察瓶子的沉浮状态。

探究问题二:质量、体积相同的物体,形状不同,会影响物体的沉浮吗?

假设:质量、体积相同的物体,形状不同,会影响物体的沉浮。

实验材料:橡皮泥、水槽、水、天平秤。

改变条件:船的形状。

不变条件:橡皮泥的质量、船的体积大小、水、水槽等。

实验设计:用天平秤称出三块质量一样的橡皮泥,分别做成长方体、正方体、圆柱形的船;把三艘小船放入水中,观察它们的沉浮状态。

探究问题三:形状、体积相同的物体,质量不同,会影响物体的沉浮吗?

假设:形状、体积相同的物体,质量不同,会影响物体的沉浮。

实验材料:瓶子,橡皮泥、水槽、水。

改变条件:船的质量。

不变条件:船的体积大小、船的形状、水槽、水等。

实验设计:给体积、形状相同的瓶子贴上标签1,2,3;在1 号瓶子里装满橡皮泥,在2 号瓶子里装一半橡皮泥,在3 号瓶子里装少许橡皮泥;把三个瓶子放入水中,观察它们的沉浮状态。

学生按照这3 个方案分组进行实验验证,这时每个学生都兴致勃勃地投入探究实践中。

最后,通过对实验数据进行对比、分析,第1,2,3 小组学生发现:质量相同的物体,体积越大越容易上浮;第4,5,6 小组学生发现:体积和质量相同的船,沉浮与形状无关,同时他们也发现,质量相同的物体,体积越大越容易上浮;第7,8,9 小组学生发现:体积和形状相同,质量越小越容易上浮,质量越大越容易下沉。

通过自主验证实验假设,学生不仅提升了自身的实验操作能力,还提高了自身的观察能力。同时,学生对相关科学知识的理解也从浅表化走向深入化,从片面化走向全面化。

三、归纳反思,让学生学会迁移应用

准确、巧妙地利用科学知识解决相关问题,是学生学习科学知识的根本目标。在鼓励、指导学生通过自主实验验证自身的实验假设、实验猜想的基础上,教师应组织学生对整个验证过程进行归纳反思,完整归纳、清晰梳理相关的科学知识,深化对相关科学知识的认识与理解。在此基础上,鼓励学生尝试迁移应用科学知识解决相关的实际问题。

仍以探究“橡皮泥船的沉与浮”这部分内容为例,当两个小组的学生完成验证任务之后,教师组织他们进行归纳反思。

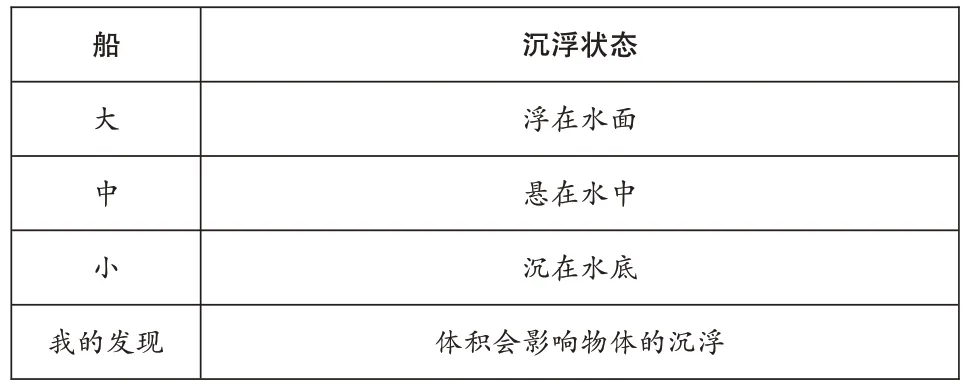

探究问题一:质量、形状相同的物体,体积不同,会影响物体的沉浮吗?

船大中小我的发现沉浮状态浮在水面悬在水中沉在水底体积会影响物体的沉浮

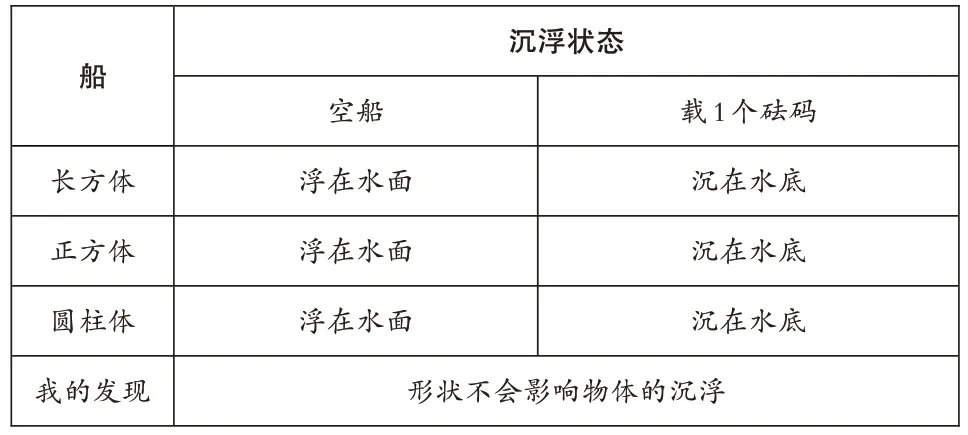

探究问题二:质量、体积相同的物体,形状不同,会影响物体的沉浮吗?

船长方体正方体圆柱体我的发现沉浮状态空船浮在水面浮在水面浮在水面形状不会影响物体的沉浮载1个砝码沉在水底沉在水底沉在水底

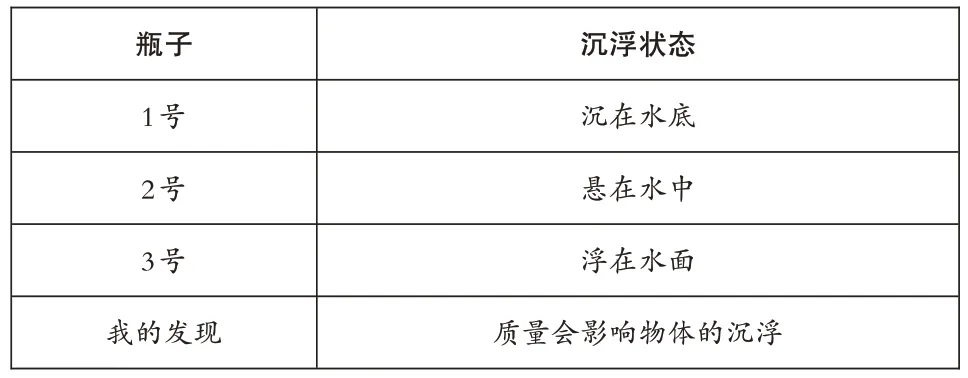

探究问题三:形状、体积相同的物体,质量不同,会影响物体的沉浮吗?

瓶子1号2号3号我的发现沉浮状态沉在水底悬在水中浮在水面质量会影响物体的沉浮

经过研究,学生明白了:影响物体沉浮的因素是物体的体积和质量,而物体的形状不会影响物体的沉浮。

接下来,教师鼓励学生联系实际说一说这些关于沉与浮的科学知识在现实生活中的应用。学生找到许多生活中应用浮力的例子,如浮桥、救生衣、钓鱼鱼漂、舰艇等。有学生说,尽管航空母舰、万吨级邮轮,都是“钢筋铁骨”,都特别重,但是,因为它们的体积足够大,因为它们都是空心的,所以能够在大海上航行。也有学生说,尽管相对于航空母舰、万吨级邮轮而言,一颗小铁钉的重量微不足道,但是,小铁钉却无法在水面上漂浮,那是因为小铁钉体积太小了……对于学生的观点,教师予以肯定。同时,教师又提出了一个新的问题:为什么潜艇有时能够浮在海面,有时又会沉入海底呢?请你们尝试运用“浮力”的相关知识,予以解释说明。最后教师请学生课后设计制作一个利用浮力原理的玩具,并举行比赛。教师这样的教学设计,进一步激发了学生探究、运用“浮力”相关知识的浓厚兴趣,也培养了学生科学探究和实践能力,以及创新精神。

在教师的启迪、引领下,通过归纳反思,学生能更为深入、细致、准确地理解浮力知识;通过实践验证,学生能进一步发展自身的科学探究与实践能力;通过迁移运用,学生能进一步提升自身运用科学知识解决相关实际问题的能力。最终,学生的科学素养也会得到一定的发展与提升。

总而言之,在小学科学实验教学过程中,教师应将培养学生的科学探究与实践能力作为一项主要任务,采取以下策略,有的放矢、循序渐进地培养、发展学生的科学探究与实践能力:创设情境,让学生产生认知冲突;提出假设,让学生自主进行实验验证;归纳反思,让学生学会迁移运用。以“认知冲突”为起始点,以“实践验证”为突破点,以“迁移运用”为落脚点,学生的科学探究与实践能力定会潜滋暗长。当学生具备科学探究与实践能力之后,他们就相当于拥有了一把开启科学之门的钥匙,就能通过探究与实践,全面、深入、细致地探究科学知识的奥秘,并以此提升自身的科学素养。