以声象形:基于盲者聆听的电影听觉观念研究

2023-03-08聂佳

聂 佳

(浙江传媒学院 电视艺术学院,浙江 杭州 310018)

格诺特·波默(Gernot Bohme)认为,从美学意义上说,聆听是一种对听到的声波震动在思想上的重演。[1]这一表述既充分尊重了声音的本质——由声波振动引发的物理现象,又指向本质背后的深层含义。对于非盲者而言,听知觉可以通过集中注意力和提高审美能力由听辨至听懂,其中由所闻至所思的过程依靠行为主体的知觉选择与意识的积极参与。盲者不然,他们时刻需要捕捉声音的信息,认识其所代表的事件意义。盲者的聆听,不是停留在浅层的感官体验,而是将聆听从一种“体验的工具”逐渐转变为“一种参与世界的形式”,[2]20蕴含着复杂的知觉认知和情感表达,指引着盲者借助听觉实现感官代偿①感官代偿指人的某种感官能力丧失或退化后,其他感官功能回代替补偿原感官的部分功能,以适应生存环境。本文指的是盲人利用敏锐的听觉代替丧失的视觉,补偿部分视觉功能,形成听觉认知。功能。因此,对于盲者而言,有声与无声并非是物理上听得到与听不到的区别,声音成为他们语言系统的重要组成部分,涵盖语法、修辞和逻辑。盲者有完整的听觉认知过程。对盲者听觉域的研究由于弱化甚至摒弃了以往的视觉中心主义,将听觉美学表达推向极致。从《闻香识女人》(Scent of a Woman,1992年)到《无所不能》(Kaabil,2019年),从《听风者》(2012年)到《推拿》(2014年),就电影这种视听双重表达的艺术形式而言,愈来愈多的影片聚焦于特殊群体,用独特的艺术语言呈现盲者的世界。如何利用盲者的听觉聚焦能力,让作品带给受众相似的感官代偿体验?现有不同学科领域的“聆听”理论能否为电影观念的听觉现象研究提供理论参照?何为聆听的本质?对这些问题的探究,有助于我们展开关于当代电影听觉文化的学理思考。

一、以声象形观念源起

盲者也称为视障人士,指因视神经损伤、患有疾病或受到意外伤害而丧失视觉能力的人。从医学角度,盲者可分为先天性和后天性,后者曾经具备视觉经验,对形状、颜色、性质等事物特征有更多的认识,前者由于从小视觉缺失和听觉感知的训练程度高而对听觉信息更加敏锐。

人的眼、耳、鼻、舌、身五大感官构成了视、听、嗅、味、触的认知感觉系统,共同完成个体认识外部世界和获取信息的过程。“感觉器官把外环境的物理刺激转换成神经冲动,经过一定感觉通路把神经冲动传递到大脑皮层……声音刺激通过特定的听觉通路传输到皮层听区。但是在某种感觉剥夺的情况下,情况就发生了改变。”[3]407对于盲者而言,由于视觉机能缺失或退化,神经系统通过感官代偿完成有机调整,将其他感官功能(如听功能)代偿性强化,以适应外界环境的变化。因此,声音是盲者认识及理解世界、与外界沟通的纽带。科学研究表明,盲者的声源定位、言语识别、频率辨认与细节感知能力非常灵敏,对于听觉刺激所产生的听觉注意和听觉记忆优于非盲者,特别是先天性失明的盲者听觉优势更突出。[4]84-89丧失了视觉信息传输功能的大脑视皮层,甚至与现存的其他感官系统发生微妙的跨感觉通道重组,参与了听觉信息加工处理过程,呈现出高度整合的联觉现象,因此有学者曾提出“听觉面孔”[3]407的概念。

古今诸多实例表明,盲者的听觉能力更胜一筹,以及在听觉文化上有卓越建树。先秦时期是听觉文化繁荣发达时期,有选用盲者担任乐官的制度,《国语·周语》载“瞽告有协风至”,《诗经·周颂》载“有瞽有瞽,在周之廷”。除了演绎音乐,盲乐师同时需要凭借敏锐的听觉功能听风辨气象,指导农作或祭祀典礼。近代民间二胡演奏家、盲人阿炳演绎的《二泉映月》苍劲有力,情感充沛。当代电影音乐史上著名的盲人歌唱家安德烈·波切利(Andrea Bocelli),为《闻香识女人》、《教父》(The Godfather,1972年)、《八佰》(2020年)等多部影片演唱主题曲或者插曲。盲人音乐家雷·查尔斯(Ray Charles)开创了节奏布鲁斯音乐,建立了音乐流派“灵乐”,并获得格莱美终身成就奖。传记电影《灵魂歌王》(Ray,2004年)以他作为原型,讲述了他一生的传奇故事。大量影视作品中的盲人角色都从事与听觉相关的工作,如《无所不能》里的盲人动画配音师和钢琴伴奏,《调音师》(Andhadhun,2018年)与《听见天堂》(Rosso come il Cielo,2007年)里的盲人调音师与音效师,《逆光飞翔》里的盲人钢琴演奏家等。《灵魂歌王》中,盲人歌手与一女子在嘈杂的咖啡厅交谈时说:我的耳朵就像你的眼睛,就像窗外的蜂鸟。女孩闭着双眼集中注意力,听到了窗外蜂鸟翅膀振动的声音。②电影台词为 :“Actually, I hear like you see. Like that hummingbird outside the window, for instance.”“I cannot hear her.”“You have to listen.”“Yes.”当眼睛被遮蔽,高度发达的听觉感官将盲人引向一条通往深度聆听的认知路径,从而建构了以“以声象形”为特征的听觉体系。

二、深度聆听的美学要义

从字源或是词义来审视“聆听”与单字“听”,两者略有区别:前者导向听觉态度,指向对于听觉结果的追问;后者主要体现声波从外耳到听神经的生理传导。

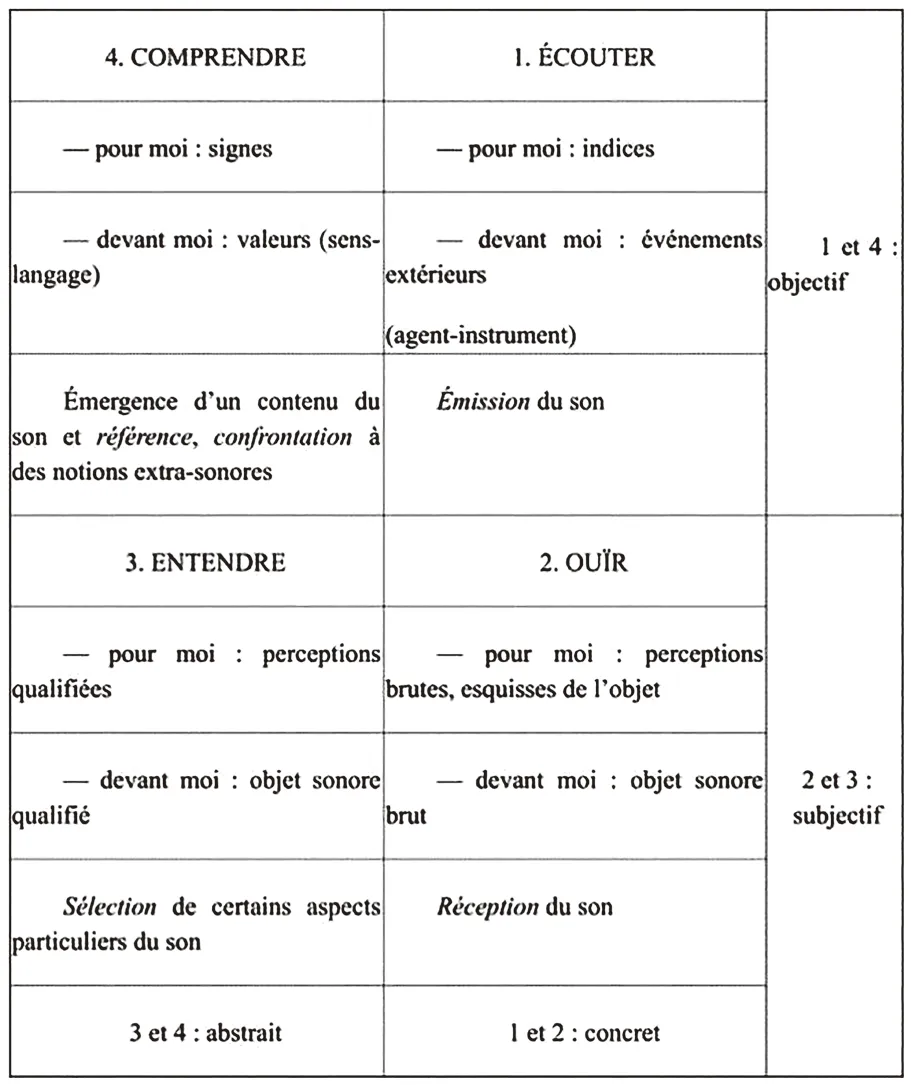

具象音乐学家皮埃尔·舍费尔(Pierre Schaeffer)根据听者接收声音的程度提出四种听觉层级(quatre ecoutes):听辨(écouter)、听到(οuïr)、听出(entendre)、听懂(comprendre),如表1[5]157所示。

表1 听觉层级

为了便于理解,笔者根据声音从接收信号到意识认知的顺序对表中排序略作调整。(图1)第一层级是听到(οuïr),用耳朵来感知声音的存在。人被动地接受连续不断的声音对象并将其从所在语境中抽离出来,将声音当作纯粹独立的个体去聆听,不去描述和思考声音所蕴含的内容与意义。此处的声音形式离开了文本、语义,更接近声音的本质——由物体振动产生的波动现象。第二层级是听辨(écouter),将声音视为一种媒介,可透过其表面捕捉发声体性质,甚至发声原因。这高度激活了大脑的听知觉运算能力,完成信息的获取和传递,追究“听到什么”以及“是什么发出的声音”。如盲人在日常生活中通过对声音的判断,来识别发声体并且定位距离,甚至识别发声体的性状(如影片《逆风飞翔》中盲人对于经过车辆性能的辨别)。第三层级是听出(entendre),保留了听者主体的知觉能动性,由被动感知转为主动识别,增强了听觉选择的主观意图,在众多声音对象中将“想要听”的声音元素提取出来。第四层级是听懂(comprendre),意味着理解,将声音看作附着意义内涵的载体和思想交流的手段。按照舍费尔的划分,听辨与听懂是具象主观的层级,听出与听到是抽象客观的层级。

图1

声音理论学家米歇尔·希翁(Michel Chion)将舍费尔的四种听觉层级发展、整合为三种聆听模式,分别为因果关系聆听(causal listening)、语义聆听(semantic listening)和简化聆听(reduced listening)。简化聆听指 “以声音本身的特点为中心的聆听模式,与它的因果和意义无关。简化聆听将声音(口语的、乐器演奏的、声响或任何声音)作为关注的对象本身,而不是作为其他意义的载体……‘简化’这个形容词借自胡塞尔(Husserl)现象学还原(reduction)的概念”[6]26。胡塞尔认为,“任何声调本身都具有一个本质,其中最高位置的本质即具有普遍本质的音调本身,或准确说声音本身—— 被纯粹当作可直观地在个别声调中挑出的因素(单独地,或使一种声调与作为‘某种共同物’的其它声调相比较)”[7]333,声音本体即本质。简化聆听与舍费尔的听到模式有相似的听觉认知逻辑:声音回归理性,不依附于内容和情感,以其自身纯粹的形式美感存在。与之相反,当声音作为一个他律语境下的产物,受到社会、文化、民族、地域等多种因素的影响,特别是电影声音置身于作品的语言系统之中,不可避免地与作品的内涵产生多种关联。单一的聆听模式无法满足观众观影的需求,观众在观影过程中“接受声音信息采取因果关系聆听、语义聆听和简化聆听的多重方式……因果聆听指向听众对于声音源头的目标性认知方式,受众通常根据日常生活经验判断和辨认声源,并且对未知的声源充满好奇心。而语义聆听配合因果聆听,完成对影片声音段落的内容识别”[8]35。罗兰·巴尔特在《听》一文中从符号学的角度探讨了听觉的三个层次。第一种听指生理意义上的听,巴尔特认为这是一种低层次的、与动物无异的生理现象,如婴儿倾听母亲的声音表明听者对于目标声源的听觉注意。第二种听导向了识辨——所指的意义,与希翁提出的语义聆听有异曲同工之妙,阐释声音传递的意义。区别于之前的“我听”和“我听到什么”,第三种听导向“请听我”,是听的过程中整体性的“意指活动”,与希翁的简化聆听相似,还原声音的本质,聆听声音本体而放弃对其缘起或者意义的追溯。[9]242

现象学研究学者唐·伊德(Don Ihde)在其《聆听与发声:声音的现象学》(Listening and Voice: Phenomenologies of Sound)一书中聚焦技术哲学,在现象学视角下阐释声音特质与听知觉的关联。基于对事物现象的悬置态度,伊德指出,在声音对象构成的听觉场域(the auditory field)内,人所形成的听觉体验有两个维度,其一是客观接收到的“在场”的声音,其二是主观想象的“不在场”的声音。他认为“‘聆听内部’(hearing interiors)是声音本质意义的部分体现,是人希望洞察事物内部时通常会采用的方式”[2]24。为了准确地阐释其“聆听本体论”的思想,他在书中细致地描述了自身的聆听体验,他写道:“我闭上眼睛,注意到一个声音接一个声音的出现,一个单独的声响‘存在’一段时间之后随即逝去;声音的时间领域是有持续性的,时间的浪潮戏剧性地不断展现”,“我沿着一条黑暗的乡间小径行走,几乎看不清道路的轮廓。在探索中,我敏锐地注意到各种声响。突然间,我听到猫头鹰的尖叫,这叫声仿佛被黑暗放大,震颤了我的身体,但是看不见这只鸟在何处”。[10]51伊德对于声音体验的描述具有一个共性:作为忠实的声音聆听者,他将在生活中一度占有主导地位的视觉感官隐藏起来,用身体专注感知与深度聆听声音现象,通过声音完成与世界的互动。伊德关于听觉体验的研究,很大程度上受到梅洛·庞蒂(Merleau-Ponty)具身性(embodiment)现象学研究的影响。但与超验性的现象学研究略有不同,伊德结合了实用主义哲学思想,将具备感知经验的身体作为与外界对话的有形存在,对聆听现象发起追问。笔者认为,伊德关于“以听代视”听觉体验的现象学思考可为盲者依赖听觉感官来界定边界和认知世界的经验生成提供理论参考,而“聆听内部”的听觉维度与电影中主观听点的建立有逻辑上的一致性。

无论是皮埃尔·舍费尔的四种听觉层级,还是米歇尔·希翁的三种聆听模式,抑或是唐·伊德的听觉现象学、罗兰·巴尔特的听觉符号学研究,皆基于声音形式与意义的阐释和延伸。盲者的听觉系统相较于非盲者来说更为灵敏,其具有超乎寻常的听觉定位能力。当视觉功能被剥夺时,聆听在真正意义上成为盲者认知世界的方式。盲者借助专注的聆听,能够清晰地辨认事物及识别其外延边界与空间结构,感受事物内部的属性,此种声音的呈现深入声源体的深层,更接近听觉的本质。

三、以声象形的听觉体系建构

“听觉体系”一词来源于米歇尔·希翁提到的聆听逻辑,指“由角色所维持的他们与作为声源的声音之间的关系”[6]238。听觉体系将声音从平面的点对点传输转为多维度的按照一定秩序和内在关联组合而成的声音场。在电影空间内,点声源、线声源与面声源分别形成的声音颗粒、声音流和声音群共同作用于受众的审美知觉,使受众产生情感共鸣,具有和创作者一样的审美体验。

(一)全景多维结构

声音场域是全景多维体。由点、线声音元素所构成的声音镜头、声音流共同形成了声音群,稳固的声音组织建构了观众脑海中的听觉事件,树立了作品的整体声音风格。

形式简洁的声音呈现为独立的声音镜头,个体声音元素是“一个接着一个的,而不是像传统声音混合那样互相叠加着”[11]27。《逆光飞翔》一开始是由多个点音响组成,手指敲击玻璃杯的声音、火车撞击铁轨的隆隆声、手指抚过黑板的摩擦声、钢琴声、手指触碰琴房隔音栅的声音、水倒入玻璃杯的声音……以游离的声音颗粒形态聚合在一起。《听见天堂》中盲童沉浸于自己录制的一段声音素材,其中接连出现了风声、树叶沙沙声、雨声、雷声、雨水滴落到花瓣的声音、鸟鸣和黄蜂飞舞的声音。区别于编织紧密的音响音乐化的形式,这些声音的颗粒是松散且分离的,观众能够清晰地听到并分辨每一种声音的声源形式。

人的听知觉天生具有一种能力,通过双耳效应③双耳效应指人们能够凭借到达双耳声音的音量、时间、相位和音色差别来判断声源的方位。进行空间定位和声源距离感知。同时,人能够根据声源的运动轨迹,感受到连续的具有方向性的声音流。这样的听觉能力于盲人而言更为突出。美国盲者研究专家丹尼尔·基什甚至提出利用回声定位的方法来训练盲者依靠回声来绕过障碍并辨别空间形态。在盲人题材电影中,声音运动方位感的塑造尤为重要。笔者认为,依据主体的相对运动状态,电影声音运动感的塑造可以分为以下三种形式。其一是当声源固定,听音主体(如人物)运动,主体相对于声源体产生位置变化。如《逆光飞翔》的主人公盲人钢琴家裕翔坐在车上穿过大街小巷时,道路两旁的声源种类发生实时变化,观众可以听到接连不断出现的由远及近再及远的声音。其二为主体(如人物)静止,声源作相对运动。此时声源一边发声一边向静止的听音主体靠近时,声波频率会逐渐升高,而远离听音主体时,声波频率会降低。运动速度越快,频率的变化越为显著。多普勒效应为第二种运动形态提供了理论支持。导演弗里兹·朗的首部有声片《M就是凶手》(M,1931年)用口哨声标识了凶手的移动,随着凶手渐近—经过—远离,盲人店员的耳中听到的口哨声随之发生响度和频率的变化。《逆光飞翔》的主人公通过听声辨物,判断眼前开过什么样的车、车速如何以及车是否需要修理(依据汽车零件结构听感“松散”)。其三为声源运动,主体(如人物)同样运动而发生的双重位移情形,声音信息的接受和传播涉及到听音主体的听觉聚焦。这种声音设计手法在多部盲人题材影片中可以看到,如《听风者》。这三种声音信息传播形态都具备了空间结构内声音流的特征:“具有方向性的声音元素流动所产生的运动状态”[12]60,模拟了主体保持相对运动状态下的听觉变化,建构了富有动态的听觉空间。

(二)听觉焦点建构

1.听点建立

大多数情况下,电影声音创作通常以“受众之目来看,受众之耳去听”作为声音设计标准,建构稳定而清晰的声音焦点,牢固地将听点与视点高度统一于银幕之上,表现为明确的空间知觉:“我从哪里听,是从银幕上或是声带上表现的空间中的某一个位置吗?”[6]78盲人题材作品不然,从受众心理出发,考虑到观众会设身处地地代入剧中盲人视角,影片会试图以盲人之耳去聆听,向观众发问:“在故事的特定时刻,哪个角色正在听着我听到的内容?”[6]78

盲者天然具备更为敏锐的听觉信息接收能力以及空间定位能力,这使其可以通过听觉感官识别空间方位、大小以及判断自身所处的位置。因此,听觉焦点的设计一方面符合盲人生理特征,建构空间形态,一方面可以将观众“定位在一个特别的位置上——为我们聆听的那个演员的身体内部”[13]60,使观影者产生更为强烈的角色认同心理。早期有声片《M就是凶手》中,声音的呈现以盲人店员的听觉感受为基准,盲人店员用手捂住或者松开耳朵,声音随之时隐时现。此种在人物身体内部聚焦的听觉焦点,被电影理论家弗朗索瓦·若斯特称为“次生内听觉聚焦”④次生内听觉聚焦(auricularisation interne secondaire)是弗朗索瓦·若斯特根据视觉聚焦(ocularisation)提出的听点概念,他认为听觉聚焦体系可分为原生内听觉聚焦(auricularisation interne primaire)、零听觉聚焦(auricularisation zero)和次生内听觉聚焦三种形式。(加)安德烈·戈德罗、(法)弗朗索瓦·若斯特《什么是电影叙事学》,刘云舟译,商务印书馆,2005年,第184-188页。。影片《推拿》中有一段盲人推拿师小马遭受暴力后意外复明的情节,这一段影像为了表现出小马从眼前一片漆黑到出现光感、人影浮现,再到轮廓清晰的视野变化,采用了盲人的主观听点来呈现,声音在人物由全盲到半复明、全复明的过程中,形象地描绘出盲人视觉范围内的成像变化。此处呈现的声景是立体而壮观的,最初一片漆黑的世界中声音是分散和游离的,听点无法聚焦,声音元素之间缺乏明确而清晰的边界。随着光感出现,声音元素逐渐聚集成群,表现一个复明的盲者眼中变形扭曲的世界。随着主人公复明的情况趋于稳定,声音的听点逐渐清晰,体现出明确的方向感。当刚刚复明的小马走进推拿室狭长而热闹的走廊,他看向不同的位置,观众听到了不同方位的人传来的声音。主观听点从银幕的左边、右边、中间或者深处多个方向随着人物的运动轨迹移动,创作者仿佛将话筒当作摄影机镜头来使用,如同画面有画框限制一样,此时声音也形成明确的边界。需要指出的是,用画框为声音设定边界的设计思路是对听觉空间的误读,但是在盲者题材作品中,以主观听点完成“以耳代目”的听觉呈现符合观众的听觉期待,使观众更易于共情,看似创作上的误区却展示了一个视觉障碍者与常人不同的听觉世界。同时,当画面无法有效关联多个时空时,听点声可以站在上帝的视角控制影片复杂的空间关系,并将观众纳入到叙事中,使观众观影体验具备类似于沉浸式游戏的高度参与性。

2.听点转移

将非盲者听到的世界与盲者听到的世界进行相互嵌套和关联,创作者利用听点转移的聆听设计,可以呈现出不同角色的主观听感。胡塞尔的现象学研究以侧显方式来表现在场与缺席共同作用的事物整体,“只有在在场(直观性地被给予的侧面)和缺席(没有被直观给予的杂多的侧面)的相互作用下”,事物“才能够作为一个超越的对象而显现出来。……被直观地给予的侧面,仅仅是因为它与对象缺席的侧面的视域性关联才呈现对象,仅仅是因为它在一个(缺席者)视域里的嵌入,那在场的侧面才作为在场的侧面被构成”。[14]101在听觉域维度里,侧显式的部分“在场”体现为在听得见与听不见之间切换或转移,或听觉想象范畴内的可察觉与不可察觉,明确声音的界限。

影片《听风者》主人公盲人何兵穿过熙熙攘攘的集市时,他的主观听点与集市上非盲者的听点多次转换,声音随着人物位移呈现出运动感。以盲人何兵之耳听到的集市声音景观是独特的,成片的风车转动形成的低频声墙、铁匠打铁的高频金属撞击声、拉面师傅甩面切菜的动作声响、爆米花机吱呀作响的机械声响、黄包车师傅沉重笃定的脚步、载货三轮车的车轮转动声……何兵每移动一步,所听到的声音都在变化,声音以点声源的形态依次出现,如同声音镜头,对场景内重点声源做侧显聚焦。并且,何兵的听点呈现是风格化的,何兵耳中接收到的声音对象指向声源,细节特征通过声音放大和混响加工得到强调和突出,而整体声场的环境声表现是克制的。与盲人听点“声音优先”的设计思路形成鲜明对比,相同段落中对非盲者的声音描述与勾勒是截然不同的,非盲者听点中的集市是热闹且嘈杂的,声音元素彼此融合形成面声源的形态。同样,与盲者听点风格化的声音处理不同,非盲者听点中的声音是自然写实的,随着听音主体的运动,集市两侧的客观声音变化亦不易察觉,符合以视觉感官作为主要信息来源的观众置身于热闹集市时的日常经验。在这个片段中,声音设计多次在非盲者的听点和盲者的听点之间反复切换,有意设计出不同角色个人化的听觉景观。

(三)联觉参与

盲者题材作品的声音设计往往呈现出再现与表意两种审美表达方式。前者真实还原了盲者的生理听觉特征和感官代偿能力,体现为听音者对声音信息的高度解析(参考前文提到的聆听模式)。后者借用了联觉现象,用听觉等其他感官模拟盲者的视觉感官,使五感(视、听、味、触、嗅)联动起来,完成主体对未知事物的求索与表达。《听见天堂》中,盲童提到蓝色像是骑着脚踏车时风吹在脸上的感觉,棕色像摸起来粗糙的树干。在这些对于颜色的描述之中,听觉或者触觉词语所诱发的内心体验补偿了盲童丧失的视觉形象。声音频率、节奏和响度可以关联到色彩的明暗或者情绪的紧张松弛,利用不同对象间的类比而引发的同构联觉,成为电影声音创作中激发受众听觉想象和情感互通的重要手段,也成为众多影片中听觉叙事的线索之一。《无所不能》中,盲人罗汉两次依靠听觉和嗅觉将凶手准确定位,声音参与剧作并主导了影片后半段的叙事走向。盲人的视野或一片漆黑,或有模糊和虚焦的光影,利用声音来模拟盲者混沌的视界也成为联觉参与的设计手法。《推拿》呈现了一个以中低频为主的、沉闷压抑的盲人听觉世界,低频成分的大量添加影响了声音的丰满度和强度,并且让声音听起来更远,观众仿佛在一个密不透风的闷罐中用听觉感知盲人被遮蔽的视觉空间。影片真实地展现了盲人的跨通道重组能力。

四、从“盲视觉”到“盲听觉”的审美延伸

“盲视觉”一词来源于影片《推拿》的摄影师曾剑的一篇专访⑤陈捷《〈推拿〉:“盲视觉”与“看得见黑”的电影美学》,《电影艺术》2015年第1期。。在《推拿》的筹备和拍摄过程中,摄影师曾剑与导演娄烨致力于营造一种从盲者主观视点出发的画面形态,即一种表现盲者视野晦暗、边际模糊、偶有光感的非正常视觉的主观视角。笔者在研究中发现,电影声音创作亦有“盲听觉”的声音设计。当听觉能力被遮蔽,如何从主观听点来呈现特殊人群的所感与所听?如何通过声音设计让“寂静得以发声”,即唐·伊德提出的“寂静物件的有声存在”[15]15,来表达“听不到”语境下的“听到”?

唐·伊德认为现象学中声音的在场与不在场可以依靠技术工具而联结,譬如通常意义上不可被察觉的声音(如超过人耳可听范围20—20 000Hz的声波)可以通过数字化技术非直观显现,打破原始聆听逻辑,将可听范围进一步延伸。影片《金属之声》(Sound of Metal,2019年)将失聪与一名以声音为生命的鼓手戏剧性地绑定在一起。为了描述出主人公鲁本的主观听感,“影片利用声音将观众浸入鲁本的身体内……甚至使用特制的接触式麦克风录制了通过人体传导的身体内的声音,例如‘心跳声、血液流动、肌肉运动和骨骼移动的声音’”[12]58。身体内在的声音借助技术工具得以外化呈现,特制的接触式麦克风拾音技术使观影者的具身体验成为可能,缝合了他者与自我的主体间性。《通天塔》(Babel,2006年)同样从主观听点出发,描述了青春期的聋哑少女千惠子孤寂而自闭的世界。从创作角度思考,在电影声音创作中,即使最安静的场所通常也会依靠“静场声带”来建立空间感。除了特殊场景的声音设计(如《地心引力》[Gravity,2013年]的部分片段为了体现无声音传播媒介的太空环境,创作者采取了完全消除声带的设计手法),影片几乎没有完全无声的片段。声轨的静与动是相对的,彼此共同构成电影饱满的声音状态。《通天塔》中,当千惠子走入觥筹交错的酒吧,画面呈现出五光十色的灯光和躁动不安的人群,声音在静寂和喧闹之间切换。与盲者题材作品一样,影片依然采用了听点转移的方式,表现失聪的千惠子与正常人截然不同的听觉体验。

结语

“‘聆听’是运用人类的听觉感知能力对客观物质世界的‘发声’感受的‘第一中介’。”[2]20作为深度聆听者,盲者抛弃了视觉作为第一信息接收者的主体地位,宣告了声音的在场。盲者题材电影所塑造的声音景观体现了电影观念的听觉转向。电影观念的听觉转向并不是要否定或者颠覆影像的话语中心地位,而是拂去长期以来藏在视觉中心主义背后的听觉文化的面纱,纠正以往因过分重视影像而形成的视觉霸权,建构电影的听觉话语,从聆听、联觉、声景、听点、沉默等视角建构电影的听觉美学。“在视觉表象中,我们更容易‘撇开’内容,我们更关注物体所处的空间地点。”[16]155当观众专注体察自己的听觉感受,忠实面对声音本身时,电影的视听语言才达到视、听感知的平衡统一。

笔者将不同学科领域的聆听理论接榫到电影听觉文化研究中,以盲者题材电影作为研究对象。盲者题材电影所建构的听觉体系,缝合了影院空间与影片叙事时空之间的缝隙,引导观众进入内部聆听,回归听觉现场。同时,观众对多感官体验融合的审美诉求也意味着隐匿在影像背后多年的声音拥有了可被描述的位置。