中华秋沙鸭越冬期行为谱及PAE编码系统

2023-02-22刘培中陈俊竹张昱冉张新苗雷光春

刘培中,陈俊竹,樊 荣,何 颖,张昱冉,卢 凯,张新苗,曾 晴,雷光春

(1.北京林业大学生态与自然保护学院,北京,100083;2.北京林业大学东亚—澳大利西亚候鸟迁徙研究中心,北京,100083;3.北京中蕾生态科技有限公司,北京,100192;4.湖南省桃源县沅水国家湿地公园,常德,415700)

动物行为指的是动物个体行为和种群行为,经常表现为某种形式的动作或者运动,是基因和环境共同作用的结果[1]。动物行为通常具备3要素,即姿势(posture)、动作(act)和环境(environment),这3 个要素也被认为是理解动物生活史及开展动物行为生态学研究的先决条件和基础内容[2-3]。动物行为生态学研究的另一项基础内容是建立一个包含动物所有行为的行为谱(ethogram)[1]。行为谱的概念最早由Makkink[4]在反嘴鹬(Recurvirostra avosetta)的研究中提出,用于揭示具体物种整个生命史或特定生命阶段的行为信息,之后关于不同动物行为谱的诸多文献相继出现,但都以描述性、实验圈养记录为主,缺乏自然条件下经系统编排的动物行为谱[5-6]。20世纪初,我国学者蒋志刚[2]指出动物行为谱应该不仅局限于对动物行为的简单描述,更要反映动物与环境之间相互作用、相互影响的关系,对行为谱的各个行为进行多角度的编码,并提出以姿势-动作-环境3要素为轴心,以生态功能为依据的PAE(postureact-environment)编码系统。该编码系统利用数理方法对动物行为进行归类细分及编码标准化,具有很好的应用价值[7]。PAE 编码系统提出后被国内学者广泛接纳,目前已经用于多种哺乳动物和鸟类的行为编码上。鸟类PAE行为编码系统研究包括白琵鹭(Platalea leucorodia)[8]、原鸽(Columba livia)[9]、黑鹳(Ciconia nigra)[10]、彩鹬(Rostratula benghalensis)[6]和红嘴鸥(Chroicocephalus ridibundus)[11]等物种,针对雁鸭类的研究相对较少。

中华秋沙鸭(Mergus squamatus)是国家一级重点保护野生动物,同时是全球濒危(EN)鸟类,东亚特有种,其高度依赖淡水生态系统,尤其是河流生态系统[12]。中华秋沙鸭主要在俄罗斯的东南部和中国的东北部繁殖,在中国中部和南部广大区域越冬,其中长江中下游区域,特别是湖南和江西等省份是其重要的越冬栖息地[13]。以往关于中华秋沙鸭的越冬行为研究主要为行为节律[14],尚没有对中华秋沙鸭行为的系统描述,未建立中华秋沙鸭越冬期的行为谱。中华秋沙鸭对生态环境因子极其敏感,是淡水湿地良好状态的指示物种,建立行为谱的编码并考量环境要素的影响十分必要[15]。

本研究于2020—2021 年越冬季,对在湖南省桃源水电站坝下越冬的中华秋沙鸭行为进行观察并做视频记录,试图建立中华秋沙鸭越冬行为谱,并使用PAE 编码系统对所有行为分类、编码,绘制了越冬期部分行为图谱,为系统完整了解中华秋沙鸭越冬行为,深入开展中华秋沙鸭行为生态学研究及其保护工作奠定基础。

1 研究区概况

研究位点在湖南省桃源县桃源水电站坝下(28°53'56.62″ N,111°29'21.24″ E)。桃源县位于洞庭湖西北部,沅水流域下游,属于中亚热带季风气候,境内河流纵横交错,湿地景观多样,鱼类资源丰富。每年越冬季,全县范围内中华秋沙鸭越冬种群数量持续在近百只,其中,30~40只个体集中在桃源水电站坝下越冬。

研究区域除中华秋沙鸭外,还分布有多种伴生水鸟,包括普通鸬鹚(Phalacrocorax carbo)、斑嘴鸭(Anas zonorhyncha)、绿头鸭(A.platyrhynchos)、普通秋沙鸭(Mergus merganser)、小(Tachybaptus ruficollis)、苍鹭(Ardea cinerea)、白鹭(Egretta garzetta)、大白鹭(Ardea alba)和池鹭(Ardeola bacchus)等。除了水鸟,还分布有黑鸢(Milvus migrans)、白顶溪鸲(Chaimarrornis leucocephalus)、红尾水鸲(Rhyacornis fuliginosus)和白鹡鸰(Motacilla alba)等鸟类。

2 研究方法

2.1 数据采集方法

2020 年12 月、2021 年1 月和3 月在桃源水电站坝下栖息地对中华秋沙鸭进行行为观察并做视频录制,共计20 d。在距中华秋沙鸭栖息地50~200 m 的洲滩上采用伪装网和草体做掩护,以确保不对其产生干扰。采用瞬时扫描法进行行为观察,使用施华洛世奇单筒观鸟望远镜(ATX 30-70×95)于每日 08:00—17:00,每3 min 记录1 次中华秋沙鸭正在发生的行为,观察对象随机确定,每小时扫描20 次,全天180 次。采用焦点动物取样法进行视频录制,使用Nikon P900s数码变焦相机,每隔1 h随机选择1只中华秋沙鸭进行连续15 min不间断地视频拍摄。累计拍摄了约200 GB照片及视频文件。

2.2 年龄、性别及其编码方法

中华秋沙鸭是中大型、体态修长的鸭类,喙红色显眼,通常都具有长而下垂的双冠羽,肋下有鱼鳞状斑纹。根据以下特征判断中华秋沙鸭年龄和性别[16]。成年雄性:肩、颈黑色,头部黑色且泛有金属光泽,头部冠羽明显,侧翼和翕部白色,两肋有黑色鱼鳞斑纹;臀白,有深灰色细纹,尾部银灰。成年雌性:颈及头部棕色,有长棕色束状冠羽,眼先通常深棕色,整体呈现棕灰色,下体显花色,侧翼及下腹白,两肋下整年有典型的深灰色鱼鳞纹,尾部银灰。亚成体:外观近似雌鸟,但头部和上身颜色更加偏褐色,两肋灰色,鱼鳞状斑纹不明显。

对中华秋沙鸭越冬期的所有观察记录及拍摄到的行为进行定义,将行为的名词、术语规范化,建立中华秋沙鸭越冬行为谱,并参考蒋志刚[2]PAE 编码的方法,对中华秋沙鸭越冬期所有行为进行系统编码。本研究中的视频文件采用Boris Video v7.9.1软件进行行为目视解译,将视频解译数据与野外观察记录数据相结合,采用Excel 2019 和SPSS 22 对数据整理和分析。将行为发生的频次由低到高划分为+(0~5%),++(5%~10%),+++(>10%)[7]。行为图谱的绘制采用Adobe Photoshop 2020。

3 结果

3.1 姿势编码

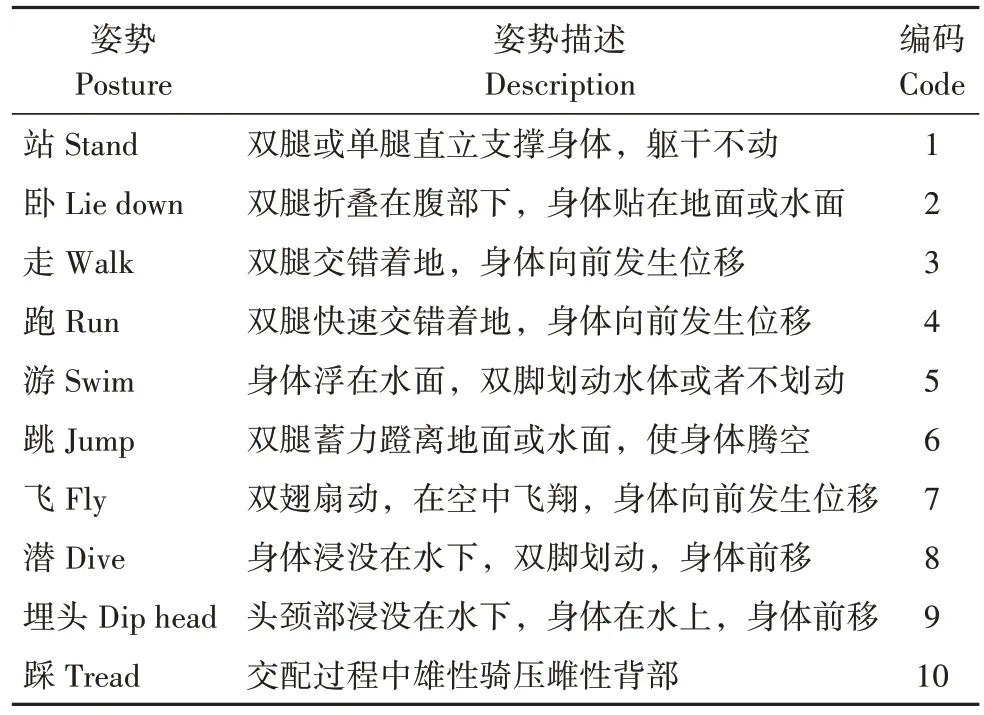

通过观察、辨认,总结了中华秋沙鸭越冬期行为的10种姿势(表1)。

表1 中华秋沙鸭姿势编码Tab.1 Posture codes of scaly-sided merganser

3.2 动作编码

分辨了中华秋沙鸭的46 种动作,并将这些动作依照身体的各个部位分类、归纳,对所有出现的个体动作进行编码(表2)。

表2 中华秋沙鸭动作编码Tab.2 Act codes of scaly-sided merganer

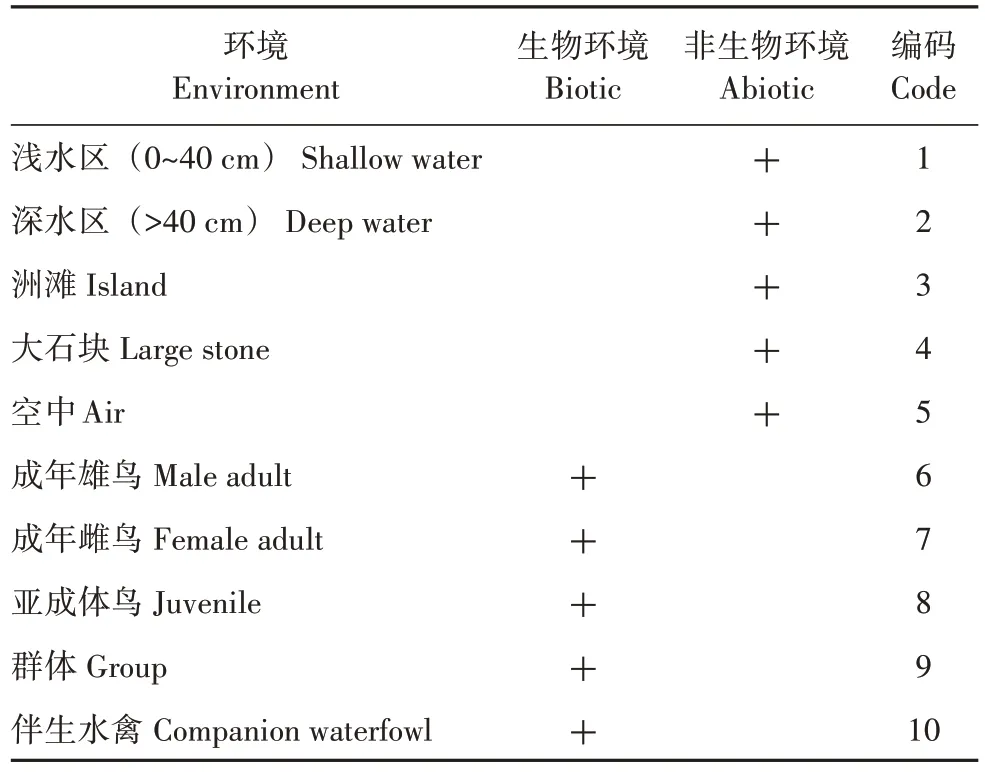

3.3 环境编码

对中华秋沙鸭越冬期在坝下栖息地所有行为发生的不同环境条件进行总结并编码,其中除了非生物环境,也考虑了生物环境因素,如个体性别、年龄及伴生水禽等(表3)。

表3 中华秋沙鸭环境编码Tab.3 Environment of scaly-sided merganser

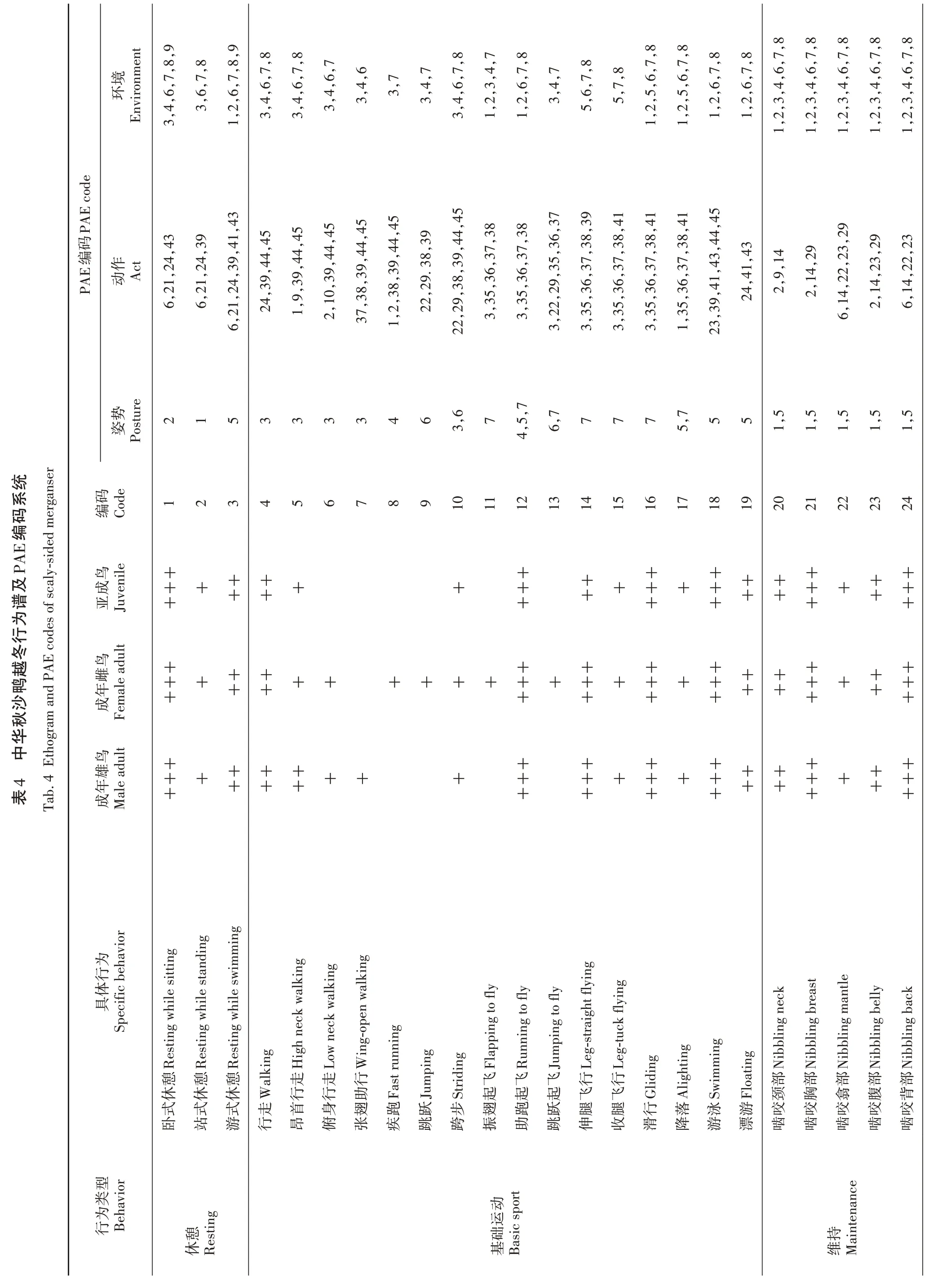

3.4 中华秋沙鸭PAE编码系统

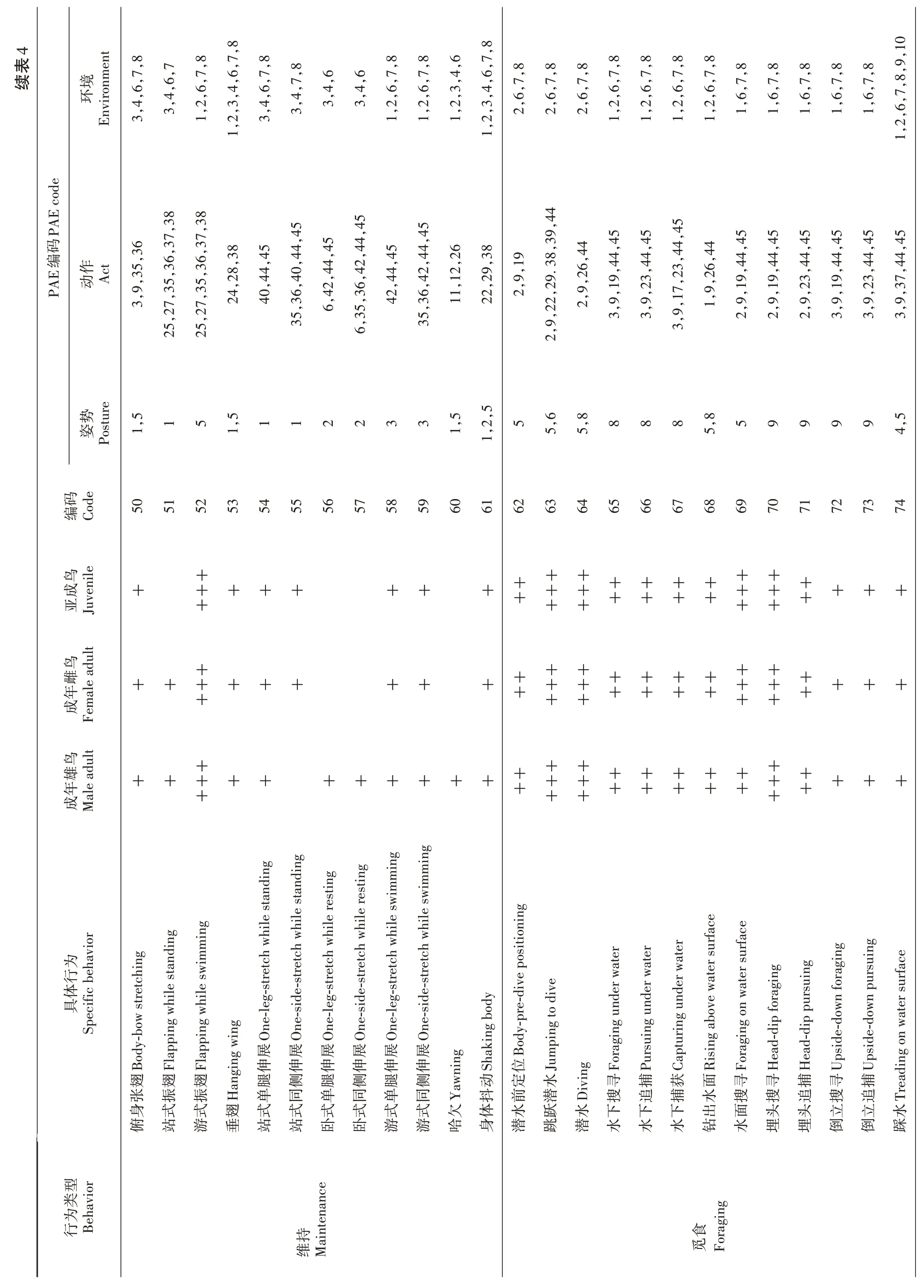

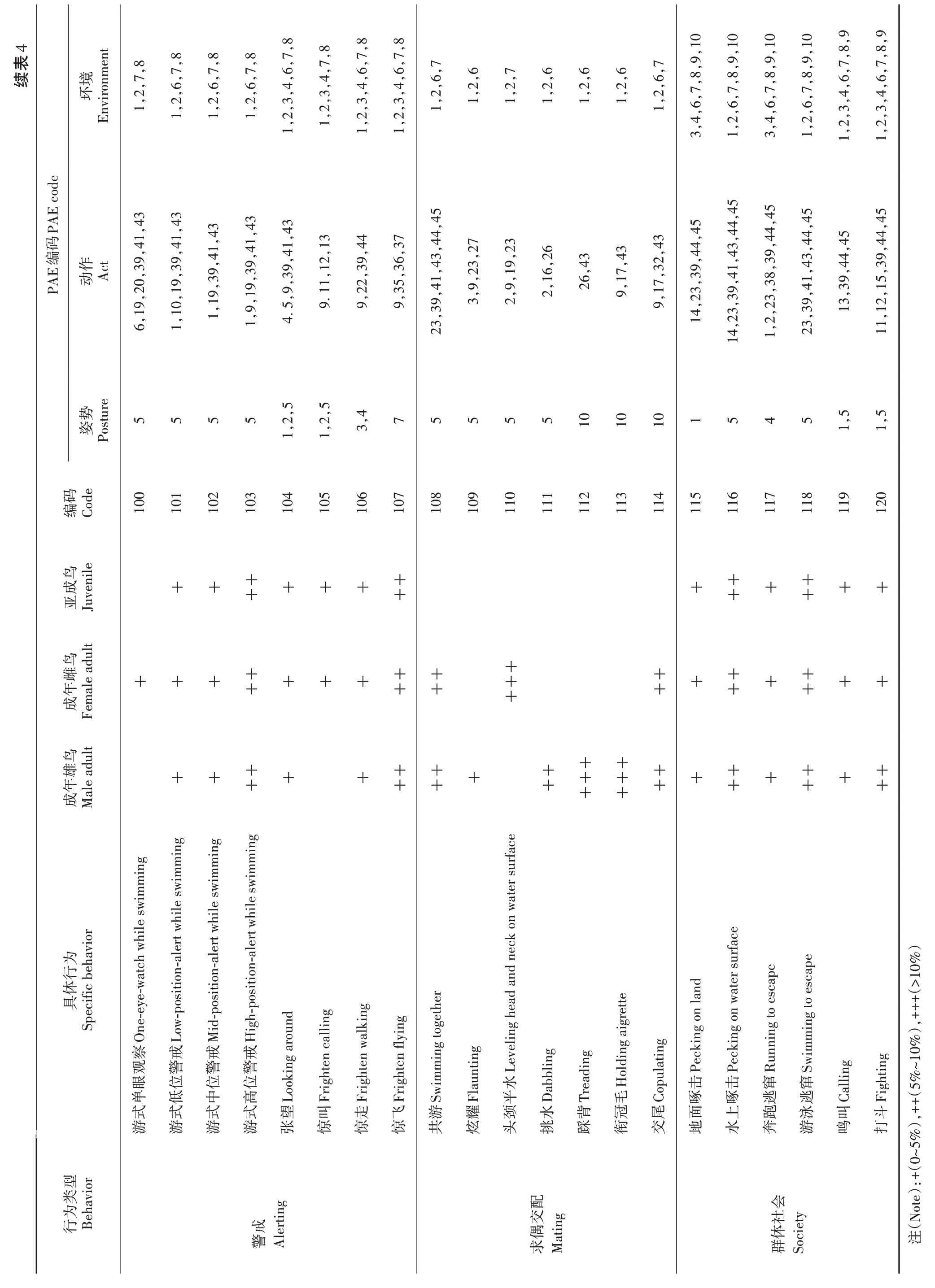

总结中华秋沙鸭越冬期坝下的120 种行为,将所有动作依据行为生态功能划分为休憩行为、基础运动行为、维持行为、觅食行为、排泄行为、警戒行为、求偶交配行为和群体社会行为8 大类。依据野外观察和视频数据,结合上述姿势、动作和环境编码,构建中华秋沙鸭越冬期行为谱及PAE编码系统(表4)。

在所有整理的行为中,基础运动行为、维持行为、觅食行为及警戒行为类目最多,占所有行为的82.5%。维持行为是中华秋沙鸭越冬期最主要的行为之一,占所有行为类目比例为35.0%,以啮咬胸部、啮咬次级飞羽和头部抓挠等行为最常见(+++)。

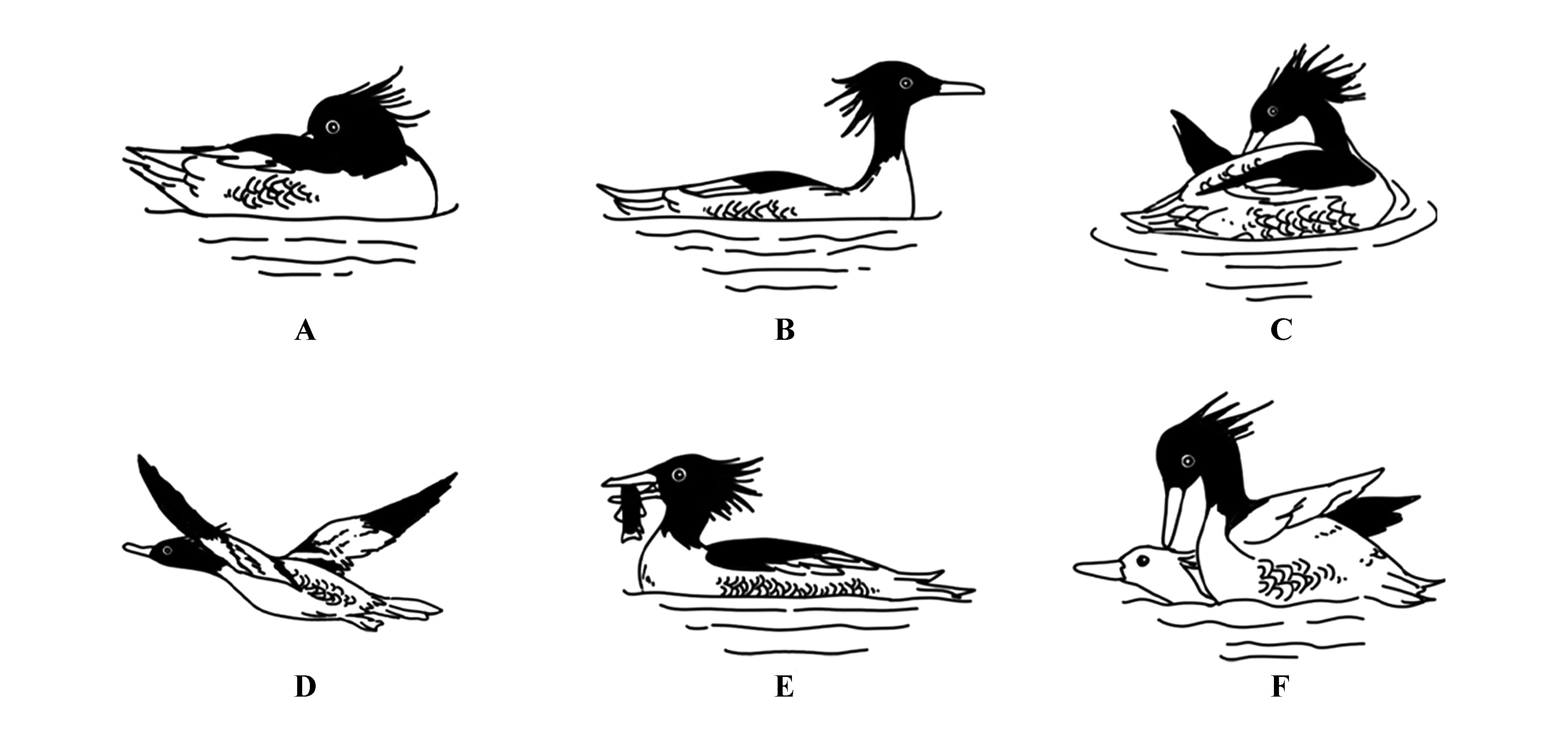

本研究参考《海鸭族水鸟行为手册》[17],结合PAE 编码系统各行为出现频率绘制了中华秋沙鸭越冬期典型、常见的6 种行为,从左往右、自上而下依次为游式休憩、游式高位警戒、啮咬飞羽(Ⅱ级)、伸腿飞行、衔食和交尾行为(图1)。

图1 中华秋沙鸭越冬期部分行为谱图示(刘晨辰 绘制)Fig.1 Illustration of part of the ethogram of scaly-sided merganser during the wintering period(Ethogram drawn by LIU Chenchen)

4 讨论与结论

动物行为是姿势和动作的组合,但具有明显的环境适应功能[2]。很多研究已证明,一些濒危水鸟会因为环境极速变化而做出行为响应[18-19]。对于濒危物种中华秋沙鸭而言,以往研究多集中在自然河流或湖泊栖息地[20-21]。相较于自然河流栖息地,坝下栖息地通常河流水文状况更复杂[22],鱼类资源更富集[23-24],中华秋沙鸭可能采取不同行为策略来适应该环境。

水鸟是受水文情势影响最大的动物类群之一,诸多水鸟行为与水深密切相关[25]。当水位波动的范围超过物种的适应范围时,可能会影响种群稳定性,迫使水鸟改变行为,甚至离开此栖息地[26]。本研究基于PAE编码系统发现中华秋沙鸭越冬期所有行为中,跟水深关联的行为最多,占比达71.6%,水位波动是影响中华秋沙鸭坝下行为的关键因子之一。砾石洲滩是河流生态系统景观的重要组成部分,也是一些濒危水鸟觅食和栖息的重要场所[27],本研究结果也表明,中华秋沙鸭55.0%的行为与砾石洲滩和大石块环境相关,砾石洲滩和大石块能为其提供停歇和庇护。

觅食行为策略是野生动物获取能量,高效利用栖息地资源,维持自身适合度的关键要素之一[28]。早期部分学者在东北长白山流域和俄罗斯伊曼河的研究已经表明中华秋沙鸭常采用2种觅食方式[20,29]。一种是在浅水区40 cm 以下,中华秋沙鸭通过游动埋头觅食的方式觅食体型较小的鱼类和无脊椎动物,主要包括水面搜寻、埋头搜寻、埋头追捕、倒立搜寻和倒立追捕等系列行为;另一种则通常发生在深水区40 cm 以上,中华秋沙鸭采用潜水觅食的方式觅食体型较大的鱼类,主要包括潜水前定位、跳跃潜水、钻入潜水、水下搜寻、水下追捕和水下捕获等系列行为。以上2 种觅食方式在坝下栖息地都较为常见,除此之外,在对坝下越冬的中华秋沙鸭种群的观察中,还记录到一种群体合作的觅食方式,即中华秋沙鸭群体分工协作、前赴后继,采取踩水冲浪、水面轻潜等行为将鱼群赶至浅滩后再捕食或在过程中直接捕食,时间通常较短,抓住鱼后会快速吞咽,吞咽后再重复上述觅食过程,期间常常伴有白鹭、苍鹭等鹭科(Ardeidae)鸟类的参与。有研究表明,合作觅食可能更利于集群鸟类增加觅食成功率,提高存活概率[30],中华秋沙鸭这种合作觅食方式相对上述2 种方式也许更为高效,更多的探讨需要更多的觅食行为视频数据支撑。

警戒行为是野生动物提防捕食者,从而降低自身被捕食风险的一种行为策略[31-32]。警戒行为中的单眼观察指的是鸟类通过睡眠时“偷看”周围环境,避免遭受捕食者突然袭击。单眼观察在鸟类中偶见,仅在水鸟研究中稍多记录,常发生于水鸟休憩姿态下[33-34]。本研究中,中华秋沙鸭午后多聚集在坝下砾石洲滩上长时间休憩,单眼观察行为常见。推测跟周边有较强的人类活动和较多捕食者有关。本研究观察点距桃源县县城中心不足2 km,观测时在砾石洲滩上空最多曾记录到14只黑鸢。

本研究中,中华秋沙鸭亚成体、成体以及雄性成体与雌性成体之间的越冬行为差别不大,仅在求偶交配行为中有差别。通过行为观察发现中华秋沙鸭的求偶交配行为通常是由成年雌性发起,标志性行为雌性头颈平水,成年雄性通常会采用各种维持行为,如啮咬、梳理羽毛等,这个过程可能持续几分钟到半个小时,最后雄性踩背雌性,衔冠毛以完成交尾。中华秋沙鸭的这种求偶交配行为与秋沙鸭属其他物种具备相似的模式,但有细微差异,如棕胁秋沙鸭(Lophodytes cucullatus)雄性求爱时有明显的头部后仰的求爱行为[35],在中华秋沙鸭中未见。