个人学术信息再现的障碍因素及其作用机制分析

2023-02-22袁红朱凡

袁 红 朱 凡

(南通大学经济与管理学院,江苏 南通 226019)

学术研究是围绕科学问题开展的科学探究活动。在知识学习和科研创新实践中,学术用户会基于信息需求进行学术信息搜寻。随着各类数字化学术信息的快速增长,学术用户需要耗费大量时间和精力才能获取有价值的学术信息。因此,有效再现并利用已经访问或保存过的学术信息已逐渐成为学术用户获取信息的一种重要途径,同时也是一项挑战。信息再现(Information Re-finding)是寻找之前出现过的信息的过程[1]。伴随着繁重的文献搜集、研读和利用活动,学术信息再现行为容易遭遇来自个体、信息、情境等方面的阻碍。调查显示,只有不到一半的信息再现行为达成符合预期的结果,至少有17%的用户存在信息再现困难[2]。有效的信息再现对于成功的学术信息搜索,乃至提升科研业绩和学习效果都有着重要的影响。

目前,学界的研究重点在于信息再现行为过程规律的揭示,专门针对学术信息再现的研究还较为缺乏。个人学术信息再现行为的障碍因素研究是个人信息管理领域中重要的研究议题,将有利于发展网络环境下个人信息管理的理论体系,同时为个人学术信息管理实践提供具体指导与建议。

本研究旨在解决以下两个研究问题:其一,学术信息再现行为的障碍因素有哪些;其二,以上障碍因素如何阻碍学术信息再现行为。针对上述研究问题,本研究首先基于扎根理论对学术用户进行访谈,从个人、信息、情境3个维度分析个人学术信息再现行为的障碍因素;然后基于解释结构模型构建障碍因素层次结构,以解释其作用机制,并提出相应对策。

1 研究现状

1.1 不同类型的信息再现行为研究

随着新世纪个人信息再现重回研究视野[3],以及国际个人信息管理专题研讨会(ISPIM)的推动[4],信息再现已成为个人信息管理(Personal Information Management,PIM)研究的热点,并呈现出明显的跨学科特征。个人信息再现的概念经历了横向和纵向两个方向的演化。横向上,个人信息再现从搜索和回顾历史信息的行为发展为区别一般信息检索过程的特殊信息行为,再进一步发展为更广泛交互过程中的信息再现概念,纵向上延伸至知识再现的深度,这是一个泛化和深化的过程[5-6]。王赟芝等[7]比较了不同信息空间的信息再现,提出个人信息空间的信息通常是稳定的,容易实现的,而网络信息由于动态性很难实现再现。Meier F等[8]比较了管理、社交、情感、信息等不同动机的信息再现行为的特点。Sadeghi S S等[9]研究了图像、电影、新闻等媒介的信息再现行为,认为图像类型的信息再现需要付出最多的用户努力。Jones W等[3]比较了网页信息与电子邮件的信息再现,发现不同类型信息的再现方式不同,用户对于网页信息偏好利用导航来再现,而对电子邮件偏好通过浏览来再现。可见不同类型信息再现的动机、特点、方法、难易程度均有所不同。目前不同类型的信息再现都有广泛的涉及,但仅有少数学者对工程师[10]、卫生保健专业人士[11]、教师[12]及科研人员[6]等用户的学术信息再现行为进行具体研究。

1.2 个人信息再现行为策略研究

由于再现行为主体的复杂性和客体的多样性,信息再现的策略多元。Deng T等[13]指出,人的记忆存在一种“线索导向”,可以帮助用户实现信息再现;Chen Y等[14]对此给出了具体的解释,记忆会让用户的检索结果与脑中的信息片段不断碰撞,从而激发“记忆集群”来实现信息再现。Barreau D等[15]发现,用户主要根据文件位置或文件内容来实现信息再现,而且更倾向于通过回想文件存储位置来再现已存储的信息。Bergman O等[16]的研究表明,当需要从个人信息空间中再现信息时,用户倾向于使用导航浏览方式而不是搜索方式。Mayer M[17]针对网络信息再现的策略与工具的调查发现,用户倾向于依靠书签、浏览历史、搜索引擎中的“返回”按键、超链接等功能重新展现网页信息。王赟芝等[7]总结了网络信息再现的策略,包括网络浏览器中的再现工具、浏览历史、再现搜索引擎。占南[18]通过深度访谈发现,科研人员学术信息再现的策略主要包括主题浏览、系统搜索功能和信息管理工具。主题浏览借助情境回忆,而其他策略则需要科研人员回忆具体关键词。马晓悦等[19]系统讨论了社交媒体平台的信息再现行为。与传统的网络信息再现不同,通过社交媒体进行信息的重新查找时会更多地借助用户之间的交互信息,如人际关系、社交网络等,且信息再现只是用户查看目标信息所衍生的社会化交互信息的一个中介。

1.3 个人信息再现影响因素研究

信息再现会受到信息、个体、技术情境、任务情境等诸多因素的影响而产生不同的结果。Xie X等[20]通过对个人数字文档管理行为的研究表明,信息因素是影响信息再现的首要因素,如信息名称、大小和类型、主题、存储位置、信息组织方式、创建时间、信息的特殊性和稳定性等。个体因素是重要的影响因素,如个体信息再现的经历、个人信息空间的容量、记忆力、对信息已知价值与未来价值的评估、再现策略偏好等[21],其中记忆对信息再现的内在作用机制引起了持续的关注[14]。技术情境主要指个人信息再现活动中的基础设施、设备、系统和服务,现有研究主要探讨了信息再现系统的功能属性,如平台的收藏、历史记录、可视化展现等功能将有助于用户更快地找回信息,搜索算法与推荐算法的质量[19]、信息追踪[22]、信息排序功能[23]的完善将提升信息再现的绩效。Elsweiler D等[24]通过对电子邮件再现的研究,阐明了任务情境因素对信息再现的影响,相关影响因素包括再现任务的类型、信息最后一次获取的时间、信息使用频率、用户是否记得邮件的内容等。Capra R G[25]对以Twitter为代表的社会化媒体进行研究,提出用户之间的网页分享、页面注释和内容描述等对话情境可以指导相关信息在未来被用户搜索和浏览。类似的事件、场合和地点等时空因素也被证明对用户重新查找信息有很大的帮助[26]。

针对学术信息,包冬梅[27]指出,个人学术信息组织和管理的意识和技能会对个人学术信息再现产生影响;占南[6]也认为,个体因素是影响科研人员个人学术信息再现行为的内在因素,情境和信息因素是影响科研人员学术信息再现的外在因素。归纳上述学者研究可知,信息再现的影响因素可以分为内在的个体因素和外在的情境因素、信息因素、再现工具因素等。有所欠缺的是,目前很少将再现行为影响因素细分为促进和障碍因素开展更为细粒度的研究。

综上,国外不论在再现行为的理论探讨方面,还是在针对特定类型信息的信息再现的内涵、策略、影响因素的实证研究方面,都取得了较为领先的研究成果,而国内在信息再现领域的研究还处于对国外研究的引介和总结归纳阶段。从搜索行为研究的角度来看,长期以来,学界开展了大量搜索行为全过程各环节的行为规律研究,但大多将搜索行为界定为特定时间段之内的一个连续过程,而较少关注该连续过程之后的再次搜索行为,忽略了用户多次搜索行为在更大时间跨度中的连续性。针对学术用户探讨信息再现行为的障碍因素,对于搜索行为研究的拓展有着重要的理论和实践价值。

2 学术信息再现障碍因素扎根理论分析

扎根理论(Grounded Theory)是由学者Glaser B G等[28]于1967年提出的一种质性研究,它主张从数据资料中归纳引导出相关理论,体现的是自然涌现。本研究通过对访谈资料进行自下而上的三级编码,识别个人学术信息再现的障碍因素。

2.1 访谈大纲设计

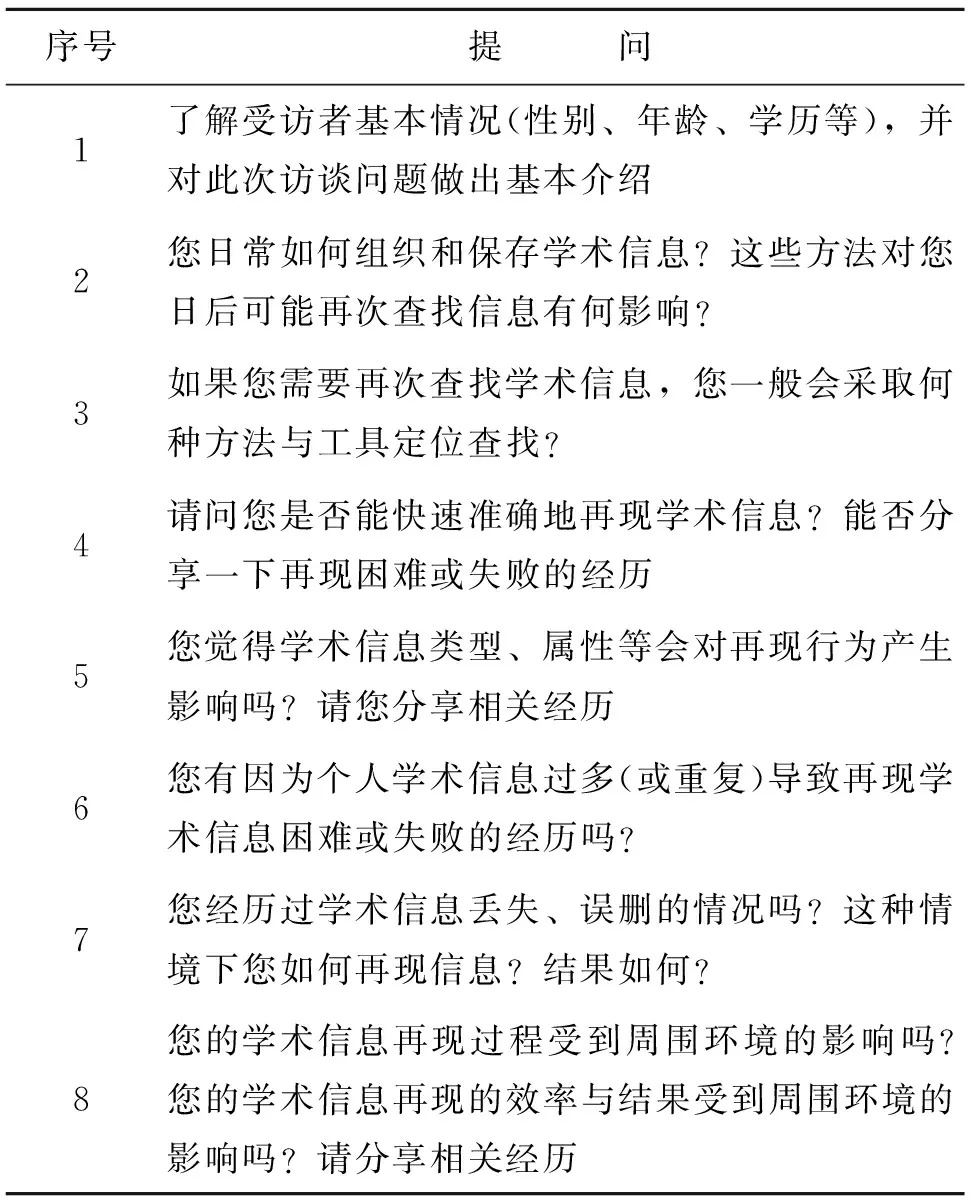

访谈的目的是获取受访者学术信息再现经历中搜索困难或失败[29]及其对可能原因的个人观点。访谈大纲经过三轮设计,第一轮设计从文献资料中整理信息再现影响因素,征询专家意见后初定访谈大纲;第二轮设计进行预采访,根据访谈结果补充和调整访谈问题,再次征询专家意见;第三轮再次进行访谈,反复斟酌提问表述方式,确保受访者理解一致,确定访谈大纲,内容如表1所示。

表1 访谈大纲主要内容

2.2 访谈实施

选择24位不同年龄、不同教育背景的学术用户为访谈对象,其中,本科及以上在校学生12人(本科生5人,硕士生4人,博士生3人),教师和科研人员12人(博士学历7人,硕士学历5人)。访谈对象男女比例为11∶13,涉及管理学、医学、生物学、计算机科学、材料与能源、教育学等多学科背景。

由于疫情原因,本研究采用网络访谈形式。相比于面对面访谈形式,网络访谈更能让受访者畅所欲言,但网络访谈形式无法从受访者的表情或动作中提取有效数据,在一定程度上增加了访谈实施的难度。对此,在访谈过程中,访谈者会向受访者介绍信息再现行为并加以举例说明,访谈人员从对话中捕捉受访者的信息再现行为,比如受访者提到文献的再次检索和阅读利用,访谈者会围绕该行为进一步提问,具体提问方式与顺序根据访谈情况适度调整。

2.3 资料编码

在资料编码过程中,两名研究人员采用背靠背编码的方式对访谈资料进行分析,在每一阶段的分析结束后进行讨论和交流,以确保编码的一致性。

2.3.1 开放式编码

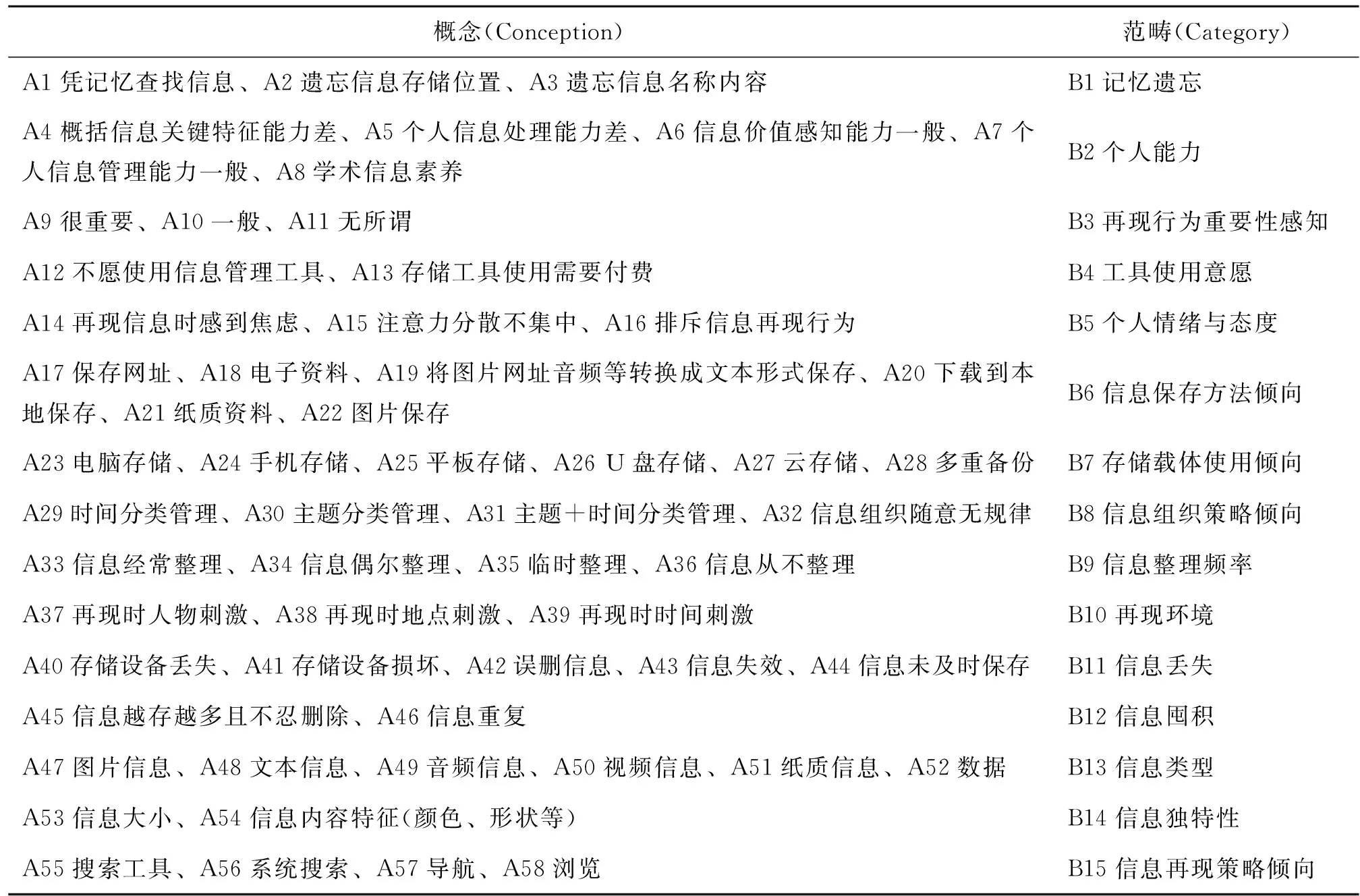

开放式编码是对访谈资料的词句和片段进行概念化与抽象化,旨在从原始资料中提炼概念和范畴。此阶段确定了58个概念与15个范畴,如表2所示。

表2 开放式编码范畴化

2.3.2 主轴编码

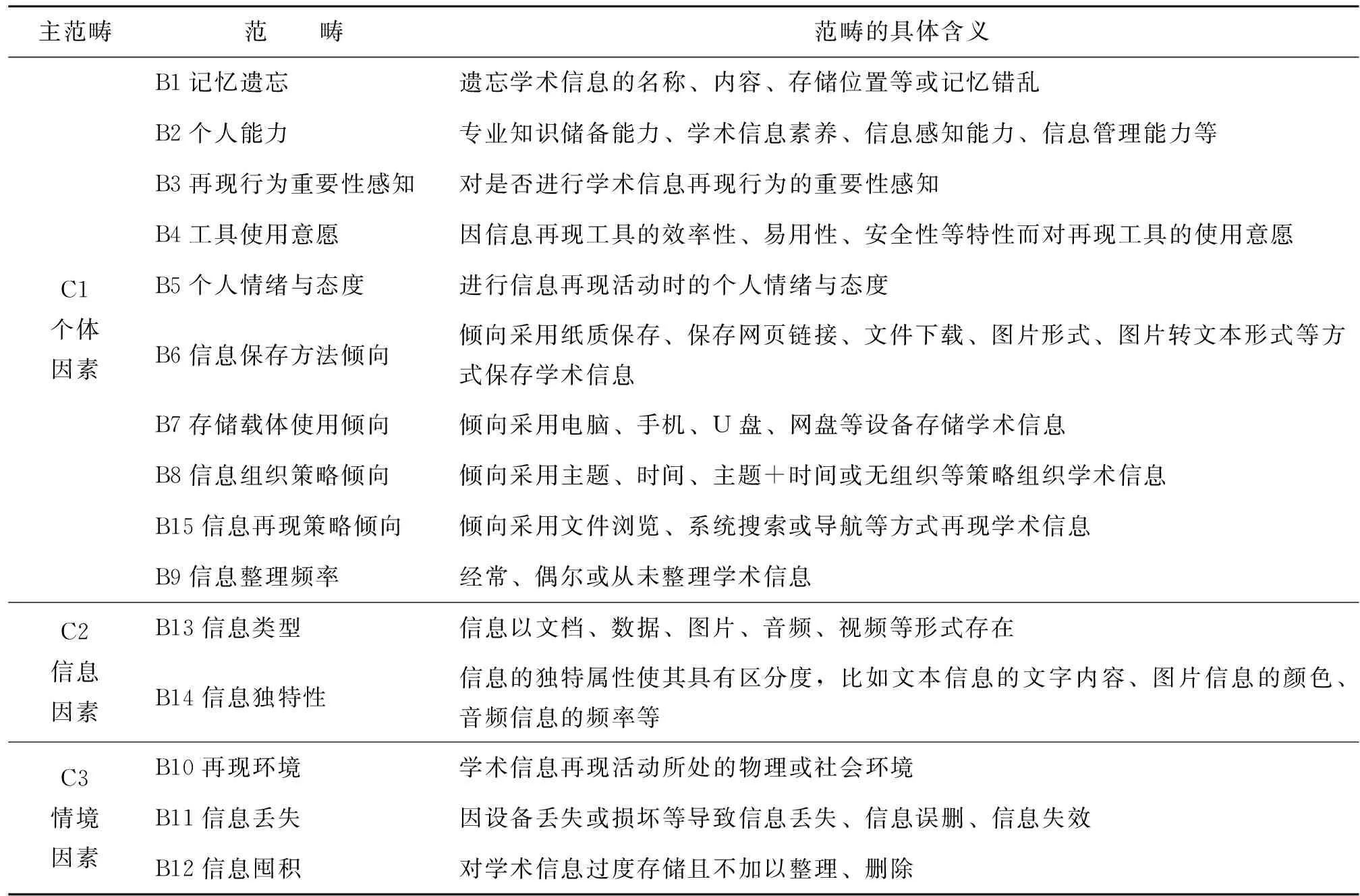

主轴编码通过对概念之间关系的反复推敲和分析,整合更高抽象层次的范畴,并确定相关范畴的性质和维度。本文对不同范畴归类,形成了3个主范畴。主范畴的内涵及其对应的范畴如表3所示。

表3 主轴编码过程

2.3.3 选择性编码

选择性编码从主范畴中挖掘核心范畴,分析核心范畴与主范畴的关系,形成理论框架。本研究核心范畴是“个人学术信息再现障碍因素”,围绕核心范畴的主范畴包括个体因素、信息因素、情境因素。社会心理学的归因理论认为,行为是有机体在各种内外部刺激影响下产生的活动,行为的产生受到内在和外在两种因素的影响。阻碍学术信息再现行为发生的个体因素属于内在归因,信息因素与情境因素属于外在归因。主范畴之间关系结构如表4所示。

表4 主范畴之间的关系结构

采用抽样检查法抽取6位受访者的访谈资料进行理论饱和度检验,结果均符合个人学术信息再现障碍因素的归因,且没有发现有新贡献的概念范畴,因此可以认为,本研究的范畴编码在理论上是饱和的。

2.4 学术信息再现障碍因素分析

根据扎根理论分析,构建个人学术信息再现行为障碍因素理论模型,如图1所示。

图1 个人学术信息再现障碍因素模型

2.4.1 个体因素

1)个人记忆。记忆是人脑对事物的反应,是由“记”到“忆”的过程,由识记、保持、回忆和再认环节组成。信息再现是基于记忆的搜索行为,在信息再现的过程中,记忆片段不断地与检索结果碰撞,直至达成信息再现目标。Bruce H等[30]的研究表明,人们会遗忘个人信息空间中的一些信息,从而导致之后的信息再现行为遇到困难。学术信息再现行为相比于查找行为,更强调记忆的作用。本研究通过访谈发现,个人记忆极大程度影响着个人学术信息再现行为,其中,大多数有过再现困难或失败经历的受访者有着遗忘信息名称、内容、存储位置等的经历,或因为遗忘出现了记忆偏差甚至记忆错误,进而导向错误的再现方向。针对信息遗忘,受访者一般通过回忆信息主题的关联情境或借助工具激发“记忆集群”来重新发现学术信息。

2)个人能力。首先是个人专业知识储备能力,学术信息包含大量的专业概念和原理,再现信息有一定的专业门槛。只有具有丰富的领域知识储备的用户,在再现信息时才能启动信息加工过程。个人学术知识储备匮乏时,对学术问题和再现任务理解与认知有限,学术信息再现行为受到一定阻碍。

个人信息感知能力是指当用户偶遇学术信息时,对信息价值的感知能力。当信息价值作为明确的线索被有效传达给用户,会增加用户信息再现的成功率[30]。用户对学术信息的敏感程度存在差异,不少受访者表示,当偶遇学术信息时,会进行跨媒体的信息检索以获取更为全面的学术信息,会选择高价值的信息下载保存,也会关注到隐私保护问题,成功再现的可能性更大。相反,如果未对学术信息采取适当的获取存储措施,那么只能凭借对初次偶遇信息的记忆进行再次查找,对比于前者,成功率大大降低。

个人信息处理能力是指个人对已经获取的信息进行存储、整理、组织、分类、检索的能力。研究发现,个人对学术信息进行组织分类的有效性与后续的学术信息再现行为的效率成正比。不少受访者表示,再现信息效率不高的结果大多数是之前对信息的草率处理所致。

借鉴信息素养的定义[31],学术信息素养是指利用学术工具和学术信息资源的能力,以及选择、获取、识别学术信息,传递学术信息并创新知识的能力,它体现了用户在面对学术信息时所展现的综合能力。学术信息搜索对信息质量与认知权威性的要求比较高,是一种探索式搜索行为。当个人信息素养仅处于被动获取保存的初级阶段,将难以形成对学术信息源分布的清楚认识,也不能主动对学术信息探索和发现,再现困难或失败难免会经常发生。不少受访者表示,相比于刚步入学术研究领域时,目前学术视野更为开阔,研究工具运用更为纯熟,学术信息素养提升,信息再现也比之前轻松容易。

3)个人态度。态度是个体对待特定对象所持有的稳定的心理倾向,是影响个体行为的重要心理因素。本研究中个人态度指用户对学术信息再现的主观反应,包括对信息再现行为的情感与倾向。占南[18]表示,态度对个人学术信息再现的影响具有主观性、倾向性与稳定性。学术信息再现属于工作搜索,相较于生活搜索,用户倾向于投入更大的耐心和更多的搜索努力,相应地更可能成功再现信息。但态度偏差会形成对信息再现的阻碍。消极或抵触情绪将导致用户不去主动积极倾注心力查找信息,还有用户在信息再现时因为外界刺激感到紧张焦虑,这些都无形中增加了学术信息再现的时间代价。也有用户因为使用信息再现工具的成本高或对工具的安全性的担忧而锁定特定的信息再现工具,这也会限制学术信息再现的实现手段,进而影响信息获取的效率,阻碍科研进程。

4)个人习惯。习惯是一定情境下用户产生思维或行为的倾向。个人信息存储、存储设备选择、信息组织方式以及再现策略偏好会影响用户再现信息的时间与精力消耗,从而影响信息再现结果与效率。对于信息保存方式,部分用户习惯下载到本地存储,部分用户习惯仅收藏信息的获取来源;对于存储设备使用,用户在使用以电脑为主的单一设备和使用跨设备管理学术信息之间各有偏好;信息组织方式偏好包括按照主题分类管理、按照时间分类管理及自定义分类管理;再现策略习惯除了凭借记忆再现信息,还有借助再现工具的导航和搜索功能再现信息,如电脑自带的资源管理器、文件搜索工具、电子笔记软件等。总体而言,用户存在显著的导航策略偏好,因为搜索需要明确搜索问题和关键词,对认知资源的要求更高,因此搜索往往是其他策略无效的情况下的再现策略选择。用户通过智能手机再现信息时交替采用导航和搜索策略也引起了研究人员的关注[32]。

2.4.2 信息因素

1)信息类型。学术信息的存在必须依靠载体,根据载体的不同可以划分成不同的信息类型,如纸质学术信息和电子学术信息,电子学术信息还可以细致划分为文档、图片、音频、视频等。受访者表示,不同类型的学术信息再现的难度不一,文档作为最为常见的学术信息类型,其再现过程要比图片、视频资料轻松容易[9]。因为查找图片较难利用知识内容特征,只能利用图片色彩、分辨率和拍摄相机等外部特征或是通过内容的浏览查询,视频资料更是要通过观看关键片段来进行回忆再现。随着学术信息新媒体传播的兴起,学术信息再现的难度增加。此外,不同类型的信息在复杂度、隐匿性、信息量、用户可描述性等方面具有不同的特征,具有不同的再现难度。

2)信息独特性。即使是同一类型的学术信息,具体特性的不同也会带来信息再现结果的差异。对于文档类学术信息,其页面数量、访问路径、创建日期、使用频率、阅读进度、上次使用时间,文档内包含的图片数量、表格数量、数学公式等特殊属性在学术信息再现过程中具有较高的可识别性,都将有助于学术信息再现的过程[33],此外,学术信息生产者的知名度、学术平台的权威性、学术作品的影响力、研究的创新性和前瞻性、别致的标题、新奇的结论也会增加信息的独特性,给用户留下深刻的记忆。相反,若学术信息在表现形式和研究水准上平平无奇,则会让用户失去记忆点,一定程度上增加了再现的困难。

2.4.3 情境因素

1)再现环境。物理及社会环境变化会改变学术信息再现行为[34]。虽然大多数受访者表示会在固定物理空间查找使用学术信息,不确认物理环境对再现行为的影响,但仍有个别受访者表示,再现学术信息时偶尔会受到特定物理环境刺激的影响。比如再现信息时天气炎热,刚好要查找的信息是之前某个夏天保存的,线索的勾联会激发对再现学术信息的记忆。类似因素还有相近的地点、场景、背景音乐等。研究表明,社会化媒体的交互会明显减少用户在重新查找信息时的点击量[35],但社会化交互是否有助于清除信息再现的障碍目前尚无定论。不少受访者表示,如果信息再现受到周围人的语言、动作等社会因素的干扰,思绪会被阻断,学术信息再现过程会受到一定阻碍。

2)任务情境。任务情境主要包括信息囤积和信息丢失。信息囤积是指用户所拥有的学术信息随着时间的推移不断累积,且不愿丢弃没有用处或失去价值的学术信息,使学术信息变得杂乱堆砌。信息丢失主要由个人误删资料、信息失效、存储设备损坏或丢失所导致。Bergman O等[36]指出,情境因素是个人信息再现的一个重要线索。信息囤积和信息丢失会中断信息再现的线索。用户会因为信息囤积过多带来信息混乱,增加记忆负担,导致学术信息再现困难;同时,信息丢失情境让个人无法获取保存过的信息,只能追溯信息来源再重新获取信息,致使信息再现低效。时间是导致信息囤积和信息丢失的重要因素。与时间属性相关的因素还有任务执行的频繁与稀疏,以及信息“冷热”,短时间被再现过的信息大概率会被再次成功再现[24],不再频繁执行的任务将难以快速准确地再次完成[37]。

3 学术信息再现障碍因素解释结构模型构建

解释结构模型(Interpretive Structural Model,ISM)是Warfield J N于1973年提出的用来分析复杂社会经济系统结构问题的系统结构模型化技术。其基本思想是利用实践经验和知识,分析各要素之间的直接与间接关系,构建矩阵和有向图,将构成要素分解,形成层级关系清晰的多级递阶结构模型,明确问题的层次和整体结构[38]。前文的扎根理论分析提炼出个体、信息和情境3个方面的9个障碍因素,接下来构建学术信息再现障碍因素的层次模型,直观展现障碍因素间的关系和作用程度,以深入揭示学术信息再现障碍因素的作用机制。

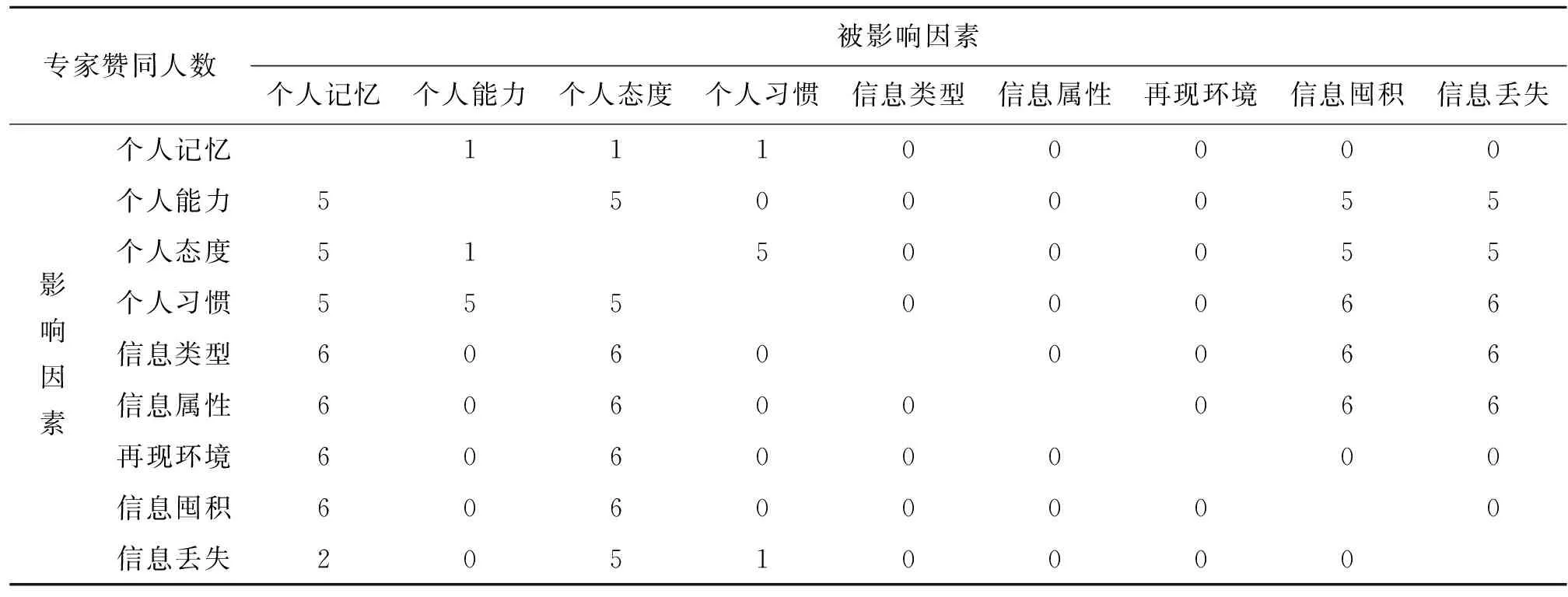

3.1 专家问卷调研

本研究设计了学术信息再现障碍因素影响关系专家调查问卷。问卷第一部分解释每个障碍因素的内涵,第二部分要求专家对9种因素之间的72对关系作出判断,有影响赋值1,无影响赋值0。邀请了来自南京大学、武汉大学、苏州大学的6位专家参与调研,结果如表5所示。

表5 障碍因素之间影响关系的专家问卷调研结果

3.2 构建邻接矩阵

根据表5,构建邻接矩阵A,如果2/3的专家认为行元素对列元素有直接影响,则确定因素间存在影响关系,记为1,否则记为0。9个影响因素分别编码为邻接矩阵中的变量S1~S9,如图2所示。

3.3 计算可达矩阵

可达矩阵是用矩阵形式描述有向连接图各节点之间可以达到的程度。可达矩阵R是通过邻接矩阵A和单位矩阵I布尔运算得到的。首先对邻接矩阵A和单位矩阵I布尔求和,然后进行矩阵布尔迭代运算直至(A+I)n-1≠(A+I)n=(A+I)n+1成立,此时可得可达矩阵R=(A+I)n。可达矩阵R表示S1~S9元素之间的直接和间接影响,取值为1表示两要素之间存在路径,0表示不存在路径。可达矩阵结果如图3所示。

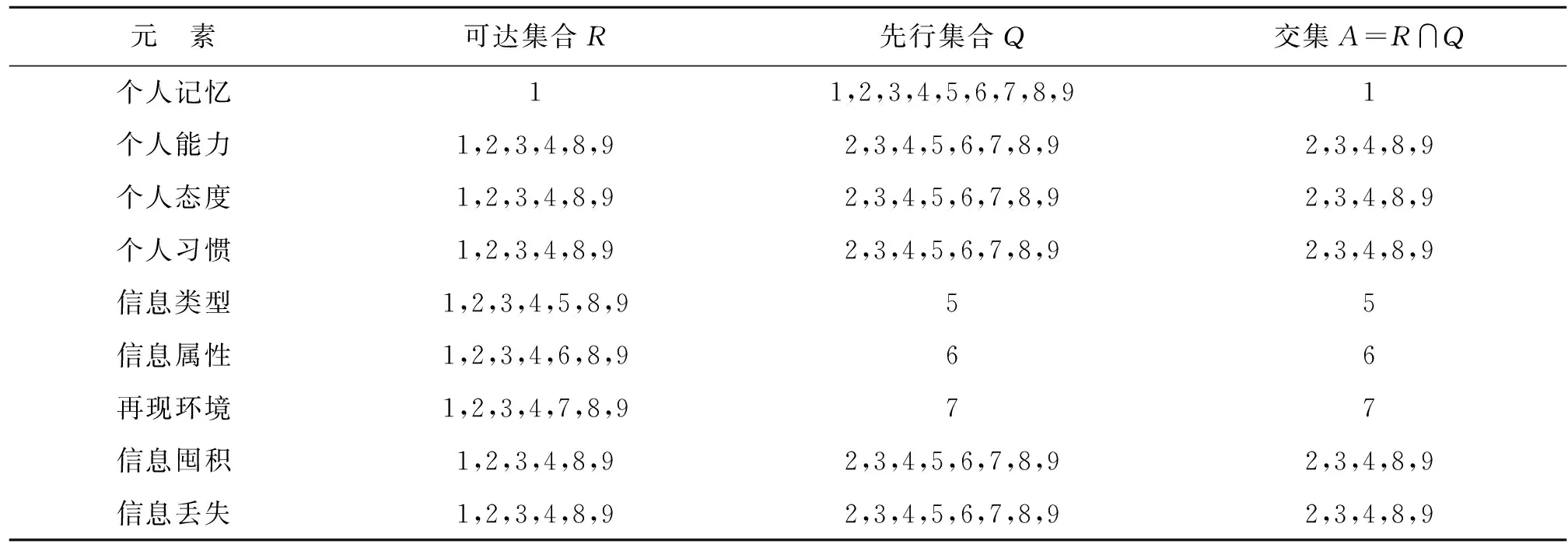

3.4 层次关系划分

可达矩阵R中第Si行中所有元素为1的列对应的要素组成的集合叫做元素的可达集合,用R(Si)表示;第Si列中所有元素为1的行对应的要素组成的集合叫做元素的前因集,用A(Si)表示;若R(Si)∩A(Si)=R(Si),则定义R(Si)为最高要素集。第一层元素抽取以后,将第一层元素所在矩阵的行和列元素删除,再按照第一层级元素分解的步骤进行其他层级元素分解,可达集合与先行集合及其交集具体情况如表6所示。

表6 可达集合与先行集合及其交集表

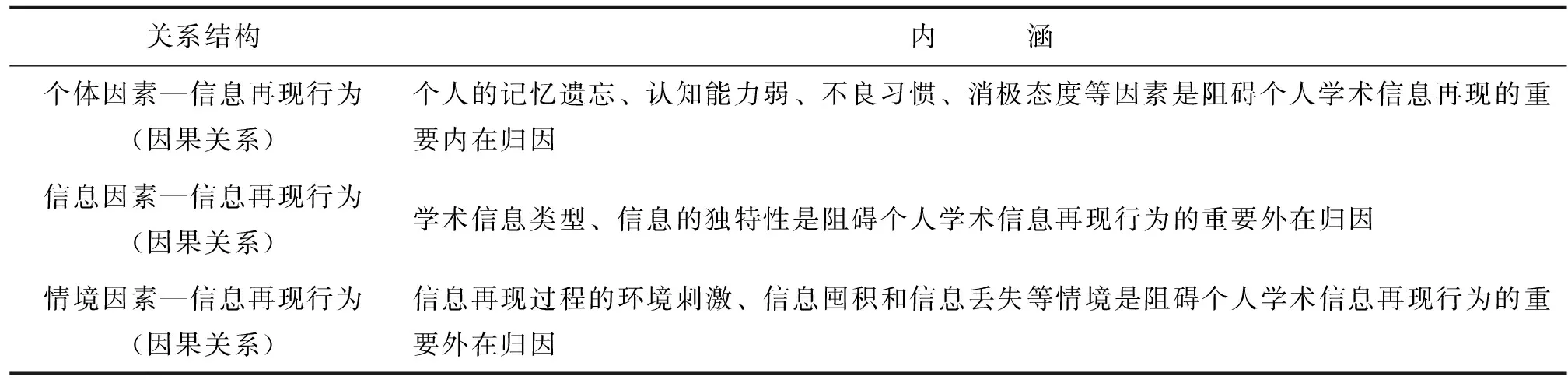

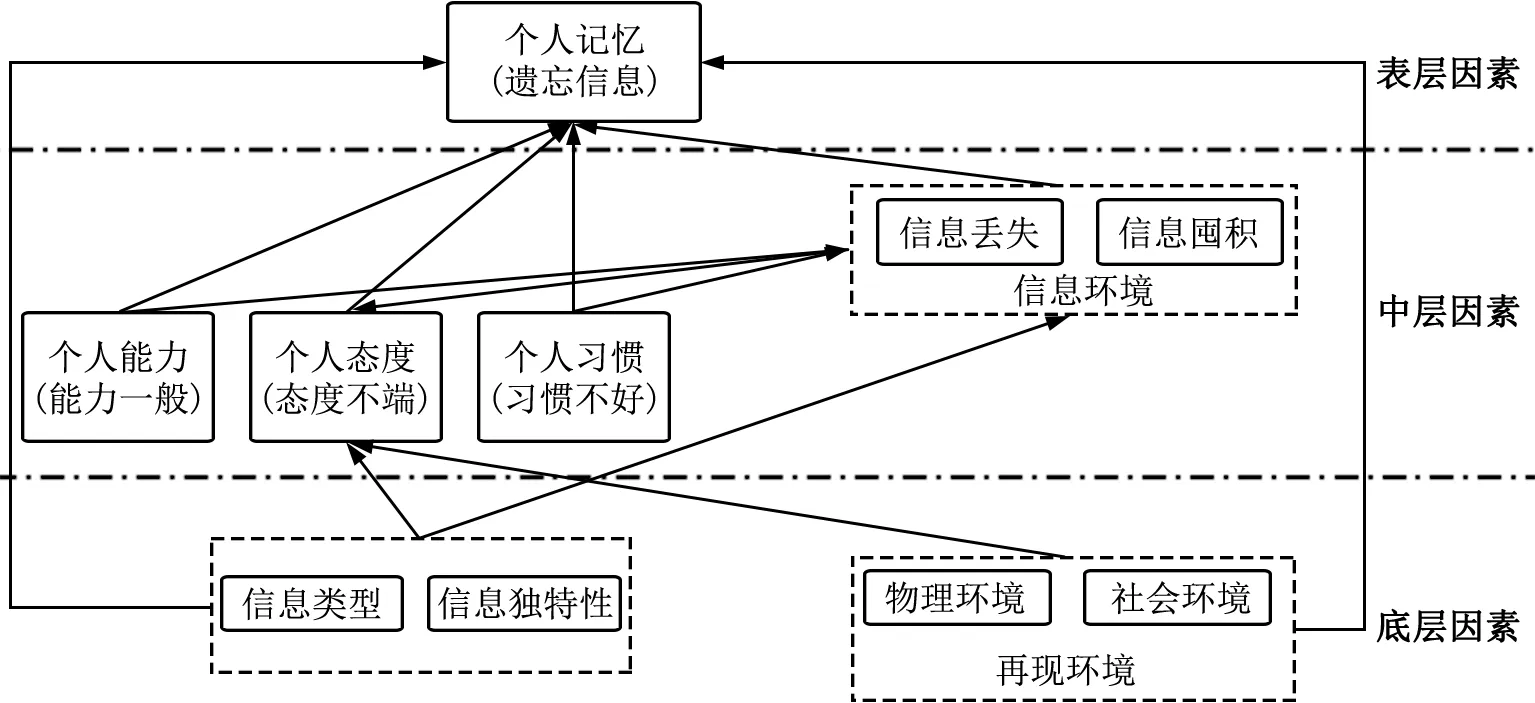

3.5 解释结构模型

根据可达集合对连线相邻层级以及同一层级之间的影响因素建立联系,构建个人学术信息再现障碍因素的层次结构模型,如图4所示。为了使层次结构更清晰直观,将影响个人学术信息再现结果的信息丢失与信息囤积合并为信息环境,将再现环境具体划分成物理环境(时间、地点、温度等)和社会环境(人际关系、社交网络等)。

图4 个人学术信息障碍影响因素层次结构模型

4 学术信息再现障碍因素作用机制分析

4.1 表层因素

个人记忆属于学术信息再现障碍因素作用机制中的表层因素,记忆遗忘是阻碍学术信息再现行为的直接原因。记忆是个人智力行为的基础,根据思维的自适应控制理论[39],学术信息再现时,记忆被激活程度越高,信息被触发、进入意识状态就越多,被发现的机会就越大。个人学术再现信息最直接的方式是回忆,以时间为轴,回忆信息的存储位置,如能调取准确的记忆,就能快速实现再现,若个人记忆出现遗失或紊乱现象,则学术信息再现结果与效率都会受到影响。

4.2 中层因素

学术信息再现障碍因素作用机制中的中层因素包括个人能力、个人态度、个人习惯、信息环境。能力缺失、负面态度、不良习惯和环境不佳均会对个人记忆产生负面影响,进而间接阻碍学术信息再现。个人能力在一定程度上影响工作记忆,个人能力的不足会增加记忆负荷[40]。个人态度中负面情绪会削弱个人记忆,比如焦虑会让人过多关注自身的担忧、强制思想和负面认知,分散个体的注意力,从而消耗有限的工作记忆资源,导致错误记忆或者增加个人反应时间[41]。对于个人习惯,若个人不能合理地存储、组织、管理学术信息,会导致信息混乱,无疑会增加个人记忆负担。信息环境包括信息丢失与信息囤积两种因素,信息的堆积与重复会导致个人信息空间负荷过重,增加个人记忆内容;信息丢失让用户无法找到已存储的内容,只能依赖回忆信息初次获取的方法与途径尝试再现信息,以上两种环境因素都会增加信息再现的不确定性,降低再现效率。

4.3 底层因素

学术信息再现障碍因素作用机制中的底层因素包括信息类型、信息属性、物理环境、社会环境,这些因素会对其他因素产生不同程度的直接或间接的影响,却不易受其他因素影响。学术信息再现行为是用户主体在一定环境中对学术信息客体的再次查找行为,其中信息类型与信息属性是行为客体自身所具有的特性,不受其他因素的影响,却会对个人能力、态度和习惯产生一定影响,同时也会带来信息环境的变化,如信息囤积或丢失。物理环境与社会环境会潜移默化地影响用户学术信息再现行为,既可能正向刺激回忆线索,也可能负面影响心理态度。当记忆不足以支撑用户再次获取信息时,环境中的隐藏线索将直接或间接增强用户记忆进而影响学术信息再现结果。

综上,学术信息再现影响因素的作用机制为:个人记忆位于信息再现障碍因素的表层,记忆遗忘直接阻碍个人学术信息再现;个人能力、个人态度、个人习惯与信息环境因素位于机制的中层,它们容易受到底层的信息因素与再现环境的影响,进而对表层的个人记忆产生影响;信息因素与再现环境属于学术信息再现障碍因素作用机制的底层因素,是整个机制最核心最基础的部分,它们客观存在,对上层各因素产生影响,从而作用于个人学术信息再现行为。

5 结 语

本研究探讨了学术信息再现的障碍因素,并构建了障碍因素的解释结构模型,解析了个人学术信息再现障碍因素的作用机制,这对于提升学术信息利用效率,促进学术创新有着重要的意义。

学术信息再现容易遭受来自个体、信息、情境等多方面的障碍因素的影响。本研究对提高学术信息再现的成功率提出以下建议:一是重视个人记忆对学术信息再现的直接影响。接触学术信息时需要有意识地进行语义记忆,采取预防措施,预防个人信息管理体系的记忆紊乱,同时要善用时间导航、查询扩展等信息线索的刺激来准确回忆信息。二是善于运用科学的方法与工具再现学术信息。要对不同类型的学术信息作出判断,灵活采用最合适的再现方式完成再现任务,这对信息平台的无监督机器学习、自适应排序算法、分层导航、分面浏览、跨媒体信息整合等功能的完善,以及实现信息再现的有效预测提出了新的要求。三是对个人学术信息进行有效管理。借助智能化信息管理工具的搜索、排序、知识可视化等功能组织个人学术信息,防止信息囤积和信息丢失;将个人网络学术空间按照时间顺序组织成类似个人学术传记的结构,同时允许用户根据物理情境特征进行搜索;构建基于情境感知的推荐系统[42]为用户智能推荐相关主题和学术活动线索。四是重视再现环境因素在信息再现过程中的巨大潜力,选择有利于大脑记忆与思维运转的良好环境,借力社会支持以重复和唤醒用户记忆,将以前保存或搜索过的“旧”信息再次发挥“新”用途。