鄂尔多斯盆地延长组等时地层对比方案与沉积新认识*

2023-02-19崔景伟朱如凯徐旺林孙远实毛治国

崔景伟 朱如凯 徐旺林 孙远实 毛治国 白 斌

1中国石油勘探开发研究院,北京 100083

2中国石油油气储层重点实验室,北京 100083

国际上,陆相地层研究主要集中在2个尺度,大区域尺度上建立海、陆地层对比关系,特别是陆相地层地方性年代地层建 “阶”,解决全球海、陆地层年代对比问题;盆地尺度上,开展高分辨率层序地层对比,探究盆地内部油气生储盖配置关系(李思田等,1995;李亚等,2016;童金南等,2019)。鄂尔多斯盆地三叠系分布广,沉积序列发育完整,研究基础也相对较好,特别是鄂尔多斯盆地的 “铜川组植物群”被认为具有中三叠世的典型特色 (邓胜徽等,2018)。Gradstein等 (2012)在地质年表中,提出利用植物、孢粉、叶肢介及脊椎动物 (四足动物)等作为陆相区域建阶的标志,但目前还没得到同行们的公认,也没有全球公认的陆相阶的确立。由于陆相盆地具有物源多、相带窄、相变快、沉积中心多等特点,导致陆相地层划分对比比海相地层难度更大。起源于被动大陆边缘的海相地层的层序地层学核心是建立等时地层格架,但陆相层序形成的控制因素复杂,且陆相地层中具有强的自旋回性,其层序模式在陆相地层中的应用也存在争论 (Aitken and Flint,1995)。地层研究沿着多重地层方向在发展,它研究地层的成因、组成、环境、年代、历史及与生物进化的关系等(张守信,1979)。

三叠系延长组是鄂尔多斯盆地主要的含油层系,在盆地东部一般厚1200~1700 m,按照标志层和岩性特征,通常自下而上分为5个岩性段即T3y1长石砂岩段、T3y2油页岩段、T3y3含油砂岩段、T3y4块状砂岩段和T3y5瓦窑堡煤系。随着勘探工作不断向盆地内部的扩展和钻井资料的增多,除将地表研究中五分法引入地下外,还按岩性、电性和含油特征再自上而下将其细分为10个油层组。但长期以来认为延长期湖盆演化具有 “整体升降、平起平落”的特征,按照 “标志层约束、大体等厚、旋回对比”的思路,主要应用测井资料,以各段凝灰岩为标志层进行地层对比,基本上等厚划分 (惠潇等,2021)。二维资料已经揭示出前积反射特征,根据前积反射的外部形态与地层叠置关系进行层序划分,提出延长组前积反射主要由三角洲和重力流湖底扇 (或浊积扇)构成,整体发育在浅湖—深湖背景中 (冯雪等,2021)。尽管前人对延长组层序开展了大量研究,但均因二维资料品质差、不成网的限制,利用钻井资料没能解决连井对比等关键问题 (惠潇等,2021)。

近年来,由于中生代陆相地层普遍缺乏具权威性的动、植物化石,非生物地层学研究方法在年代地层划分对比中起着越来越重要的作用,成为建立陆相层型剖面不可缺少的证据 (田树刚和王乃文,2005)。陆相地层普遍在横向上具浓厚的 “地方性”沉积色彩,而事件层往往具等时性,也是高分辨率地层学研究的重点,有学者提出加强事件层的深入研究和定年技术应用是解决陆相地层年代地层的重要途径 (蔡雄飞等,2001)。近年来,根据延长组内部广泛分布的凝灰岩中锆石的高精度UPb年龄数据,将延长组主力烃源岩长7页岩段确定 为 中 三 叠 世 (邓 胜 徽 等,2018;Zhuet al.,2019;Zhaoet al.,2020)。作者根据不同地区地层中凝灰岩锆石年龄数据以及新采集的三维地震资料,探讨延长组岩性段划分对比方案,并分析其沉积演化规律。

1 区域地质背景

鄂尔多斯盆地是中国第二大沉积盆地,面积37×104km2,是典型的叠合盆地,古生代为海相—海陆交互相克拉通盆地沉积,中生代为陆相盆地沉积。盆地东临吕梁山,南临秦岭,西临六盘山和贺兰山,北接阴山(图1-a)。三叠系沉积已经由石炭系—二叠系海陆过渡相转变为陆相,延长组记录了鄂尔多斯湖盆从发生、发展到消亡的整个演化史(Yang and Deng,2013),但对于延长组地层及时代归属则在不同年代和不同学者间存在差异(表1)。目前石油部门将延长组自上而下划分为长1至长10共10个油层组 (杨俊杰,2002;邓秀琴等,2009;杨华等,2013)。长10期湖盆开始发育,长9-长8期为湖盆扩张期,长7处于湖盆发育的鼎盛时期,长6期湖盆开始萎缩,长4+5期湖盆短暂扩展,长3-长1湖盆再次萎缩(图1-b)。前人研究认为,鄂尔多斯盆地中—新生界主要发育8种沉积亚相,分别为深湖、浅湖、滨湖、辫状河三角洲、曲流河三角洲、辫状河、曲流河、沙漠沉积,其中辫状河三角洲和曲流河三角洲又可以分为多个沉积微相 (肖丽,2008;王若谷等,2013)。鄂尔多斯盆地延长组凝灰岩夹层分布广泛,凝灰岩平面展布整体呈北西向,凝灰岩主要为晶屑凝灰岩、玻屑凝灰岩以及双屑凝灰岩,SiO2含量较高(53%),以中性—酸性为主 (邱欣卫等,2009;张文正等,2009),为开展地层高精度定年提供了良好的材料。本次研究采集了典型井长7凝灰岩,开展高精度U-Pb定年分析,具体采样位置见图1-a。

沉积体系和岩相古地理研究揭示长8油层组沉积期,盆地东北部为曲流河三角洲沉积,西南部由辫状河沉积到辫状河三角洲沉积,南部发育曲流河三角洲沉积 (张东阳,2008;李文厚等,2009)。长7油层组为最大湖泛期,主要物源有东北方向、西北方向、西南方向和南部4个方向,主要为东北物源及西南物源 (王若谷等,2013)。长6油层组沉积时,深湖区面积大大减少,三角洲沉积体系发育,主要受东北、西南两大物源控制,东北物源大大增强。盆地东北缓坡和西南陡坡分别发育大型曲流河、辫状河三角洲体系 (王岚等,2012)。鄂尔多斯盆地三叠系延长组二维地震剖面上发现大量的北东、南西和南东方向的前积反射(图1-a),前积体下部沉积砂岩,且近距离接触长7源岩,构成优质含油砂岩直接覆盖在长7源岩之上的储集单元,即陇东地区长7-长6-长4+5油层组构成了一个完整的生储盖组合 (李慧琼等,2014)。

图1 鄂尔多斯盆地基础地质特征概况Fig.1 Basic geological characteristics of Ordos Basin

2 高精度定年“锚点”建立

2.1 不同沉积单元地层年龄数据

鄂尔多斯盆地延长组长7段是凝灰岩层最发育的层段,分布范围广,层数多。凝灰岩中锆石的丰度为确定地层年龄提供了天然的材料 (邓胜徽等,2018;Zhuet al.,2019;Zhaoet al.,2020)。系统整理分析鄂尔多斯盆地及周缘延长组已经发表的地层年龄数据(表1),发现地层年龄跨度较大,分布范围为220~244.9 Ma。其中,南营儿组在定西盆地发育时代为晚三叠世 (杨雨,1994;杨华等,2012);铜川组是地矿部门对鄂尔多斯多斯盆地中三叠统上部地层的命名,时代上归属中三叠世(李亚等,2016;童金南等,2019);延长组是石油系统划定的,分为长1-长10油层组,包括铜川组和之上狭义 “延长组”(邓秀芹等,2009;邓胜徽等,2018)。

表1 鄂尔多斯盆地三叠系地层划分汇总Table 1 Classification and summary of the Triassic in Ordos Basin

综合目前公开发表的延长组同位素年龄数据,可以从2个方面考虑。一方面不同实验数据的差异可能是由样品分布层位的差异引起的。另一方面可能是由实验设备和方法系统差异引起。因为不同实验方法测试锆石样品的部位、采用的仪器设备、稀释剂的选择、测试数据分析均存在不同,年龄差异属于仪器设备和方法自身存在的系统偏差(表2,Liu et al.,2013,2017;Zhu et al.,2019)。从年龄数据分布看,湖盆中心部位长7油层组凝灰岩的锆石年龄(表2和图2编号中的1、2、3、8、9、10和13)明显小于盆地东南部铜川和东部山西(表2和 图2编 号 中 的 4、5、14、15、16、18、19、20)、西部甘肃境内样品的年龄(表1和图2编号中的6、7和17),说明湖盆内部当前划定的长7油层组可能与其他沉积单元的长7油层组不是同期沉积,具有明显的穿时现象,这已被鄂尔多斯盆地陇东地区大量发育的地震前积体充填演化特征所支持 (后面详细讨论)。

图2 鄂尔多斯盆地延长组长7油层组目前已获得锆石年龄的分布Fig.2 Zircon age distribution of the Chang 7 interval of Yanchang Formation in Ordos Basin

表2 鄂尔多斯盆地及周缘延长组及相当地层锆石测年结果汇编Table 2 Compilation of zircon dating results of the Yanchang Formation and its adjacent strata in Ordos Basin

2.2 不同物源体系高精度定年地层对比方法

凝灰岩属火山碎屑岩类,由火山喷发物质经风力或水体搬运形成,凝灰岩形成的瞬时性和沉积的等时性使其成为重要的标志层,可作为地层划分对比的标志 (Zhu et al.,2019)。地质时期发生的火山活动等事件可精确限定其赋存地层的沉积时代。本次对东南部YY1井长7下部凝灰岩锆石定年,得出长7下部的ID-TIMS年龄为241.36±0.12 Ma。本次定年与早前该井附近衣食村剖面长7定年方法和流程完全一样且在同一实验室完成。该年龄数据正好落在早前在衣食村剖面长7段页岩段上下获得年 龄 范 围 内 (241.06±0.12 Ma 和 241.558±0.093 Ma),即说明该定年方法的稳定性,也再次证实盆地东南部长7油层组年龄为中三叠世,形成于中三叠世拉丁阶的早期 (241.0~241.5 Ma)。可以说,上述数据与早期衣食村露头年龄数据一起在鄂尔多斯盆地东南体系长7油层组下部建立起高精度的年龄基准点,也称为 “锚点”。然而,前期研究已发现长7油层组烃源岩无论是在纵向上还是在湖盆范围内,不同沉积单元均存在较强的区域差异性。例如,鄂尔多斯盆地西南物源体系的陇东地区长7油层组烃源岩中的总有机碳含量 (TOC)主要为底部富集型,西北物源体系的姬塬地区以底部富集型和全段富集型为主,东北部陕北地区主要以中部富集型和顶部富集型为主 (Cui et al.,2019)。上述非均质性导致不同物源体系间地层对比难度很大。

正如笔者所提,定年 “锚点”的建立需要充分考虑样品的层位具体位置以及分析设备等可能带来的问题。本次对YY1井长7油层组下部的凝灰岩开展高精度定年分析,充分考虑了不同分析设备等问题。实验采用与早前该井附近衣食村露头剖面长7底部定年 (Zhu et al.,2019)一样的实验流程,且在同一个实验室 (MIT同位素定年实验室)完成,可以确保有效消除实验室差异带来的系统误差。YY1井长7油层组高精度年龄和衣食村露头数据具有高度吻合性验证了该方法的可靠性,为建立不同区域长7底部凝灰岩年龄 “锚点”提供方法和技术保证。有鉴于此,笔者在充分考虑物源体系和区域位置的基础上,提出建立不同区域长7油层组的年代数据 “锚点”的建议。开展不同物源体系长7油层组的年代 “锚点”,并结合三维地震资料开展不同区域地层对比,建立实现不同物源体系长7油层组年龄的高精度地层格架(图3)。此外,笔者提出基于高精度锆石年龄数据实现不同物源体系地层对比的方法,认为可进一步扩展上述长7油层组高精度地层格架的方法到整个延长组,最终实现盆地级别的延长组等时地层对比。

图3 鄂尔多斯盆地延长组不同位置高精度定年地层格架对比方法示意图Fig.3 Correlation method of high precision dating stratigraphic framework in different positions ofthe Yanchang Formation in Ordos Basin

3 沉积认识

3.1 前积体刻画及地层格架

前积反射被定义为 “反映某种携带沉积物的水流在向前 (向盆地)推进 (前积)的过程中由前积作用形成的反射结构”(徐怀大等,1990),前积指沉积物沿某一沉积斜坡向其下倾方向逐期推进的沉积过程,地震剖面上把指示这一现象的反射称前积反射 (蒲仁海,1994)。利用三维地震资料,通过精细对比、追踪,识别大型前积体已经在四川等盆地获得成功 (谷明峰等,2021)。本次在陇东地区的庆城北三维工区提频处理三维地震资料860 km2,测井曲线标准化86口井、合成记录标定86口井,在长2油层组底至长73油层组顶解释识别11个前积地质体(图4)。中段为斜形前积部分,上段与下段指与中段形成时间相同、分别位于中段后上方和前下方的水平反射部分,水平反射部位总是出现顶超或下超反射。11个前积体均存在在长7油层组底部泥岩段下超反射(图4)。1~9号前积体存在顶超和底超,10~11号前积体则缺少顶超,上部三角洲前缘 (富砂)、中部斜坡 (富泥)和下部深水重力流(富砂)三段式,沉积序列取决于沉积物供应、构造升降、湖平面升降三者之间的关系。

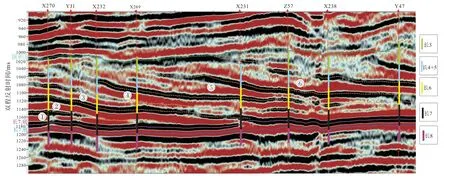

图4 鄂尔多斯盆地陇东地区延长组连井拓频地震解释剖面识别前积体Fig.4 Recognition of prograding bodies by extensional seismic interpretation profile of the Yanchang Formation in Longdong area,Ordos Basin

本次发现陇东地区的前积体主要为S型、S与斜交复合型前积反射、切线斜交型3种类型。前人依据内部几何形态与外部形状组合,在二维地震剖面中识别出4种前积反射类型:S型—透镜状反射、S型—楔状反射、平行斜交型—楔状反射和切线斜交型—板状反射 (冯雪等,2021)。陆相湖盆中的湖退作用,正常湖退可能形成S型前积体,而强制性湖退在地震剖面上常具有斜交前积反射结构(操应长,2005)。按前积体形态,惠潇等 (2022)发现在陇东地区前积体主要以透镜状和楔状为主(图5)。前积方向对沉积期古水深、古地貌及物源方向具有指示作用,即一般最大前积角方向与地形倾向一致、与走向垂直 (张金伟等,2008)。本次研究发现陇东地区长7油层组6个前积体,惠潇等(2021)等则在陇东地区更大范围的三维地震解释,发现长7油层组内存在7个前积体(图5),陇东地区前积体的前积角是南西向北东,与沉积时地层倾向和沉积物源方向一致。前积体解释数量与剖面位置以及解释范围有关。相同形态的前积反射应该是同时期形成,不同形态的前积反射则是不同时期形成 (徐怀大,1995)。陇东地区提频地震数据与测井小层对比揭示出陇东地区延长组地层明显存在穿时。在前积反射区域,如果按照 “等厚法”对砂体进行平层连接,而脱离前积反射的指导,会认为分流河道砂体与河口坝砂体不连通,等时对比时的砂体连接方式与脱离前积反射指导下的对比方式完全不一样 (李慧琼等,2014)。

图5 鄂尔多斯盆地陇东地区连井拓频地震解释剖面识别前积体Fig.5 Recognition of prograding bodies in seismic interpretation profile of continuous well extension frequency in Longdong area,Ordos Basin

3.2 前积体演化及形成条件

延长组主要有东北曲流河三角洲、西南辫状河三角洲、西北辫状河三角洲为代表的三大沉积体系。其中,陇东地区延长组沉积底形相对较陡,物源主要来自西南的东祁连地区及南部的秦岭地区,有利于前积体的发育 (杨华等,2012)。湖盆浅水三角洲分流河道内部充填包括垂向加积和侧向加积2种,而浅水三角洲分流河道内部以垂向加积充填为主,少见侧向加积充填 (付晶等,2015)。进积型三角洲沉积体中,前积体本身发育在浅湖—深湖区,前积体内部的砂体主要由水下分流河道、河口坝和重力流等组成,砂体往往形成短轴状、中弱振幅反射,不同期次的前积楔之间所夹低速页岩形成了单一同相轴的强振幅反射 (蒲仁海,1994;刘建平等,2018)。陇东地区的前积体中的砂体主要是三角洲前缘砂体和重力流砂体 (惠潇等,2021)。研究发现陇东地区长7油层组6个前积体发育在盆地逐渐萎缩过程中,地震反射呈低角度向长7油层组底部页岩收敛下超,进积方向为北东向,与湖盆收缩方向一致(图6)。湖盆底型对重力流的发育具有影响,湖盆边缘斜坡坡度决定重力流是否可以发育,湖盆底型的坡度控制着重力流的分布 (李慧琼等,2014)。延长组湖盆底型 “南陡北缓,西陡东缓”的特点决定了西南部坡度大前积体较发育,而前积反射受大型河流注入以及三角洲发育情况控制。

图6 鄂尔多斯盆地陇东地区长7油层组6期前积体分布及演化Fig.6 Evolution and distribution of six stage prograding bodies of Chang 7 interval in Longdong area,Ordos Basin

此外,大型前积体形成的控制性因素还包括构造抬升和湖平面变化,温润—干旱气候驱动下的湖平面、沉积物供给及水体盐度/密度变化是控制前积体叠置样式和深湖区沉积物分散的主导因素。例如,松辽盆地白垩系嫩江组二段、三段大型前积体发育属于构造差异的产物 (莫午零等,2012);塔里木盆地上三叠统哈拉哈塘组上部含钙质泥岩的叠瓦状前积反射,可能为半深湖—深湖的背景及与近源扇三角洲体系有关的泥质重力流 (蒲仁海等,2012)。鄂尔多斯盆地延长组前积体发育条件明显不同于松辽盆地白垩系嫩江组和塔里木盆地三叠系哈拉哈塘组 (莫午零等,2012;蒲仁海等,2012)。鄂尔多斯盆地延长组中段地震强反射同相轴前积现象最明显,主要对应于传统分层的长7至长3油层组,这一时期正是湖盆从最大湖侵到逐渐萎缩湖退的演化期,顺物源方向的地震反射表现出典型的进积反射,沉积体依次向湖盆中心进积充填。

4 延长组等时地层划分思考

层序地层学应用在非海相沉积盆地中建立等时地层格架、重建沉积体系域以及有效预测能源资源(李思田等,1995)。鄂尔多斯盆地地震层序研究多年来未能取得认识突破,究其原因主要有2个方面:一是前期地震资料受限于黄土高原地区沿沟部署不能成网,加之黄土层对地震波的吸收衰减导致资料品质较差,无法满足精细地震地层对比需要;二是延长组内等厚地层对比指导长庆油田勘探开发成效显著,支撑长庆油田原油产量从百万吨到几千万吨的重大跨越 (惠潇等,2021)。因此,地层划分新方案既要考虑油田应用也要考虑科学性。

第一,由于延长组陆相地层发育多层凝灰岩,为锆石U-Pb同位素测年提供优良的天然材料,有利于开展同位素高精度测年。基于同位素测年方法以及测年数据可以使地质年代更高精度化,且目前具备了进一步开展延长组地层对比的基础。建议围绕着长7底部这套最稳定的区域性标志层,开展不同沉积体系的高精度定年,从而约束不同沉积体系下的沉积年龄,夯实长7油层组在不同体系的地层对比大格架。

第二,前期因为地震资料品质差,层序界面不易识别,等时对比较困难 (徐怀大,1995)。目前随着地震频率的提高和处理技术的攻关改进,使得开展地层等时性对比的可能性大幅提高。此外,长庆油田近年来在陇东地区采集约5000 km2的高品质三维地震数据,基本实现了连片覆盖,也为开展高精度地震地层研究提供了重要的资料保障 (惠潇等,2021)。倡导在三维地震资料处理的基础上,结合大量钻井资料和分析化验数据,系统地开展延长组沉积期湖盆深水前积型地震地层研究,重新划分并建立延长组中段的地层格架。通过恢复沉积演化序列,明确规模砂体的空间展布特征及石油富集规律。特别是加强不同沉积体系的地震相精细解释和地震地层对比。

第三,在高精度定年和三维地震技术结合的基础上,提出延伸开展延长组多重地层学的研究,即在生物地层的基础上,加强非生物地层的研究。进一步开展地球古磁性的转换磁性地层学研究,为地层划分和地层等时对比提供可靠支持。鉴于陆相地层主要受大地构造条件和气候周期变化影响,具有分布局限、相变迅速、生物群地方色彩浓等特征(田树刚和王乃文,2005),可利用环境的周期性变化等时性 (米兰科维奇周期旋回),进一步揭示陆相地层与全球性的海平面升降和气候等事件关联,在全球事件和地方事件一体约束下研究陆相地层地区性的地层对比方法。

5 结论

通过鄂尔多斯盆地庆城北工区新采集的高品质三维地震数据体和不同沉积体系下长7油层组内凝灰岩定年数据,开展钻井资料约束下的高精度地震地层解释和不同沉积体系长7油层组地层同位素年代学研究,取得以下认识:

1)鄂尔多斯盆地东南沉积体系锆石高精度定年结果表明,长7油层组的沉积时代为中三叠世拉丁阶,建立了东南体系长7油层组高精度的年龄基准点,也称“锚点”。提出建立不同物源体系高精度年龄地层“锚点”并开展高精度地层对比的方法。

2)鄂尔多斯盆地庆城北三维地震在长2油层组底至长73油层组顶解释识别出11个前积地质体,在长7底部底超,前积体从西南向东北沿物源方向进积。前积体形态主要是S型、S与斜交复合型前积反射、切线斜交型3种类型。通过提频等处理技术,刻画出长7油层组中6个前积体进积演化,揭示出延长组各油层组当前划分方案存在“穿时 (层)”现象。

3)针对陆相地层等时划分难点,提出建立不同物源体系长7油层组高精度地层定年 “锚点”,利用提频地震数据与测井小层对比实现 “穿线”,重新划分高频层序 “地层格架”,建立延长组地层“等时地层”划分方案。该研究有助于延长组油藏分布规律总结,也为其他陆相湖盆深水沉积演化和地层等时划分提供了可资借鉴的范例。