抽象画里的“尤利西斯”

2023-02-05健钧

健钧

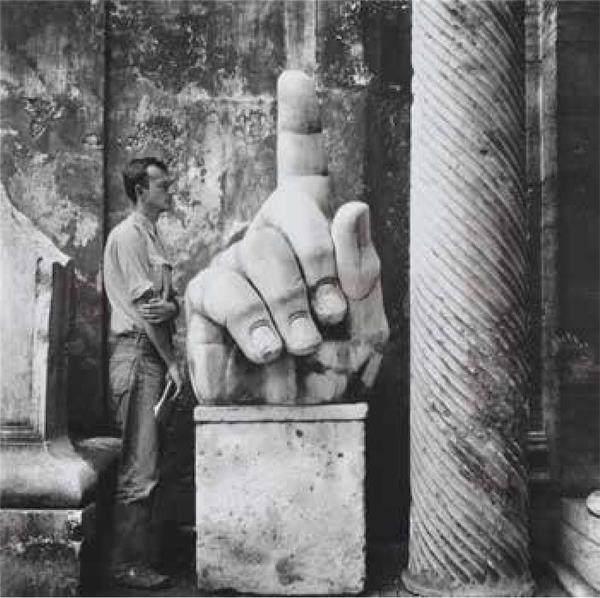

1966年,摄影师霍斯特为《时尚》杂志拍摄了托姆布雷在罗马公寓的照片,标题为“罗马式的古典惊喜”。

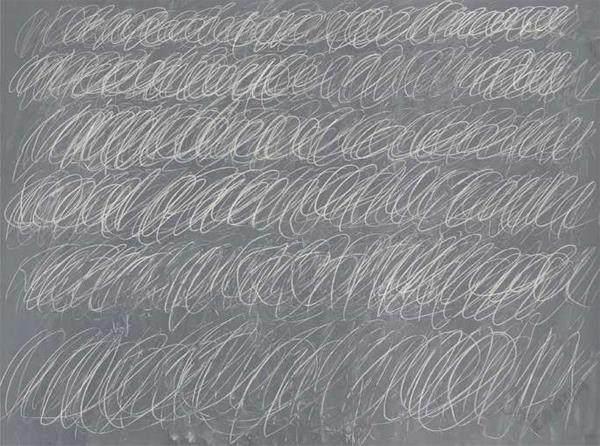

2015年11月11日,托姆布雷的作品《无标题(纽约)》,以7035万美元成交,创下艺术家的最高拍卖纪录。

托姆布雷在罗马,1952年。

在所有关于当代艺术的讨论中,抽象一词的提及度总是很高。色块、线条、涂鸦式的笔迹,这些抽象艺术的形式总让人产生无以名状的倾心,或是同等程度的厌恶。一大块画布上什么也不画,就只画了一条长长的直线;或是各种黑色、黄色、白色的油漆点看似随意地铺满了画布;或是一大堆红褐色的钢铁,像野草一样从地面上长起来。抽象艺术让人看不懂,这些作品似乎连孩童也能做出来,难道是艺术家在嘲笑这个世界吗?

“主题不存在”的画

若要平心静气地去讨论抽象画的意义,首先我们要问自己:为什么绘画或雕塑可以不展现事物的模样?抽象艺术的核心,就是艺术家选择绕道而行,不去描摹人物或是风景的外貌,而是直接讲述艺术家内心的情绪。就像是维米尔在他的画作《戴珍珠耳环的少女》中,对少女美丽的容貌和清澈的眼神付诸的怜爱一样,抽象画家可以不用描绘一个美人的外貌,而直接把心中的挚爱和热情都书写在画布上。

其实抽象艺术最接近于音乐,我们可以把抽象画和音乐都视为一种人文内心的“回音”,一种艺术家内部情绪的表达。有时,这种内心的情绪十分直白,比如愤怒或是平静;而有的情绪就很复杂,比如,失联多年后在咖啡店看到老情人的背影,没敢上前打招呼,回家了一个人生闷气的忧郁——类似的情绪就很难用一两个字去描述。单看“忧郁”,艺术史里就有不少例子,如毕加索在“蓝色时期”表达的忧郁,蒙克在《呐喊》中画出近乎癫狂的忧郁,还有美国抽象派画家罗斯科在自杀前创作的那批“暗色油画”,大面积的黑色和紫色就像是风暴来临前忧郁的黎明。

所以,花费时间精力去琢磨一幅抽象画画的是什么,或是研究那些笔迹像什么,完全是白费力气。艺术家在创作时,根本就什么事物也不想描绘,只是用绘画的行为和材料的颜色与质感,在画布上抒发个人的情绪,是一种内心世界在画布上的回音。

明白了这个道理后,当我们再去看抽象艺术时,把问题换个方向,问问自己:这个画面给我的感觉是什么?通过这个画面,我是否想到了某种情绪?人类的情感总是与一些视觉图像相联系,例如看到母亲的臂弯,我们就感到温暖和安全;看到一望无际的大海,我们就感到世界的辽阔与自身的渺小。一幅抽象画,即使画布上什么也没描绘,或许也能够激起我们心中的回响。

天价的“黑板画”

在所有的抽象画家中,赛·托姆布雷(Cy Twombly)最令人“头疼”。

犹如小朋友在黑板上的胡乱涂鸦,却卖出了4.57亿元人民币。是不是让人一下就对有钱任性的收藏家感到费解?

2015年11月11日,在纽约苏富比拍卖会上,一幅只有6行圆圈的涂鸦作品以7035万美元(约4.57亿元人民币)成交,并创下艺术家的最高拍卖纪录。这幅作品就来自于美国抽象艺术大师塞·托姆布雷。

笔者在纽约的大都会艺术博物馆第一次看到托姆布雷的作品时,讶异得不知道该如何自处。相较于隔壁的波洛克和纽曼而言,托姆布雷确实像个孩子一样在作画。波洛克的滴画虽然也显得大胆而原始,但是整体效果十分和谐,构图与色彩堪称优美;纽曼平铺直叙的大面积蓝色或是红色,透露出一个画家的严谨。任何一个拿起过油画笔的人都知道,把一种颜色如此整洁均匀地平铺在画布上,并不是一件容易的事情,而画面中央那道直指人心的白色直线,更像是画家眼镜片上的一道闪光,叫人佩服而又感到不寒而栗。

但眼前的托姆布雷的作品则完全不一样:画面闲散,乳白色的背景上散落了一些潦草的笔法,浅灰色的线条旋出一些不知所云的圆圈,而远处,在画框的边沿那里又出现了一些坠落的嫩黄和粉色。最要命的是,这画里还有一些可以被读懂的文字,书写的痕迹也并不优美,像是一个生气的孩子被老师惩罚后,在黑板上写下了自己的名字。

2011年7月,83岁的托姆布雷在罗马的家中去世,整个艺术界都为他哀悼,美国的战后绘画界失去了一位激发人心的巨人。的确,相比于他那两位亲密的伙伴,罗伯特·劳森伯格和贾斯珀·琼斯,托姆布雷的绘画、摄影和雕塑,虽然属于抽象艺术,但是在气质上的确与统领纽约20世纪50年代的美国抽象表现主义不一样。那时的纽约画派被形容为“高级的头脑,纯粹的艺术”,拥有一种野兽般的男子汉气概,而托姆布雷的抽象艺术就如同他本人搬去了罗马一样,另辟蹊径,距离纽约画派的抽象语言越来越远。

在一次画展中,面对一幅托姆布雷的作品,我问同行的老师,应该如何去理解。老师说:“看托姆布雷的绘画就像是读《尤利西斯》,明知费劲难懂,但不得不佩服艺术家的勇气与智慧。”

其实,在抽象艺术的竞技场里,每个艺术家选择的比赛方式都不一样。有人在强调艺术的高雅,精神的纯粹;有人在探索心灵的动荡与生活经验之间的联系;还有的人,如同美国波普艺术的代表人物劳森伯格,把艺术作为一种筛子,在生活的图像信息流中筛去混乱的杂质,留下记录时代的符号。但托姆布雷不一样,他完全舍弃了人们可以看懂的事物形象,不去拼贴火箭发射的激动场面,也不去深究美国国旗上的星条纹理,他的艺术更像是一种概念,一种不用任何文字寫下的抒情诗。

在超过50年的艺术生涯里,托姆布雷把书写和绘画作为他的艺术基础,即使是在他充满温情的拍立得照片和抽象雕塑上,托姆布雷依然要附上文字。他故意用油彩在画布上画出铅笔在纸上写字时留下的痕迹,或者模拟出黑板上白色粉笔的感觉。他的画里总有大面积的留白,使得油彩的痕迹显得十分单薄,感觉像是蜡笔留下的画痕,懒懒散散地游走在画布上。然而,他的那些文字,就书法的角度来看,的确让人感到尴尬。但这些文字本身也许讲述了一个古典主义的经典神话,用一种语言自带的高级感击败了潦草的书写。

托姆布雷出生于1928年,在他成长的年月里,美国的抽象画家一直都在模糊素描和油画之间的界限,而纽约画派也走向了一个愈发严谨也越发稳固的阶段,像波洛克和罗斯科这样的画家,他们喜欢在画布上制造一种平面感或是对称性。他们画面上的痕迹很浅,留下大量的解读空间,托姆布雷不一样,他喜欢素描,喜欢留白,喜欢一种相较而言更小声音的绘画语言。

仔细去看,会发现托姆布雷的画面极为“裸露”,充满了毫无遮盖的打底线条,或者是被淡淡的颜色覆盖的乱涂乱画,甚至还有不少突起的干掉的颜料,怎么看都显出一种令人震惊的开放性——他好像是把自己的绘画过程也放在了画面里,敞开他的秘密。如果说,对待波洛克那样的明星画家,人们在看过那部精心摆拍的纪录片之后,会因为艺术家大胆随性的绘画过程而爱上那个酗酒抽烟的男人,那么,托姆布雷好像是把自己躲在画室里的秘密都在每一张作品里写明。

无论是看似涂鸦的线条,还是血腥的油彩堆积,或是他那些被拍出了天价的“黑板画”系列,托姆布雷几乎是把自己最隐秘的想象和情绪都洒在了画布上。有的时候显得不合时宜,留白里有一种尴尬的暴露感。那些喃喃自语式的文字和粉红色的云团悬在空中,就像是艺术家说出了自己对他人的诅咒,或是画下了梦里才能看到的性幻想。托姆布雷对自己这种开放和悬置情绪的画法毫不难为情,他觉得自己的艺术就是一种对于重力的抵抗。

游走于历史的线条

离开纽约,搬去罗马的托姆布雷还是选择了抽象画的艺术语言,这种选择与纽约画派的影响分不开。可是他的成就在于,他并不是推翻了抽象表现主义的风格,而是从其内部开始颠覆。在1955年创作的《全景》(Panorama)中,我们就能明显地看到波洛克的影子。好像波洛克先用滴画的办法在黑色画布上甩满了白色颜料,而托姆布雷更进一步,拿小刀把每一滴颜料都戳破,让划痕深深浅浅地布满了整个画面——就像是给自己紧张的神经画了一张地图。它们随心所欲地排开,像是一个个孤单的独白,拒绝像波洛克的《秋韵》(Autumn Rhythm,1950年)那样完成一个宏伟的画面,而是一个个唱着自己的内心的歌。

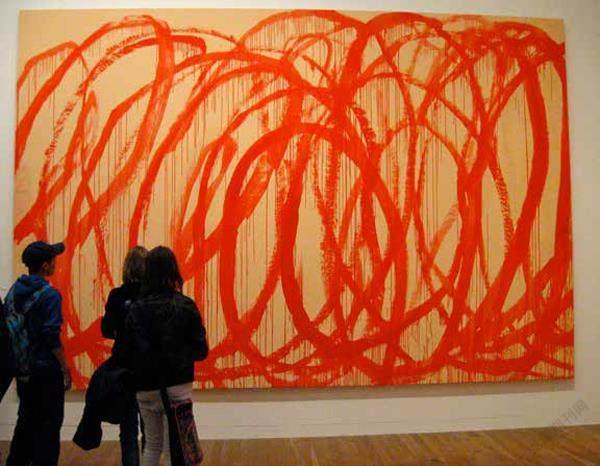

托姆布雷作品《无题之酒神》,2005年。收藏于泰特现代美术馆。

通常,最伟大的艺术家都会模糊文学艺术与视觉艺术的界限,在一种氤氲的气氛里创作。托姆布雷也决定做一个这样的艺术家。他渴望能重新定义绘画,把绘画行为视作一种具有雕刻性的、讲故事的艺术。其中,自发产生的绘画痕迹行使着双重身份:一边是信息与符号,一边是文字和标记。而在颜色和背景中,尤其是那些大面积的留白里,托姆布雷的作品始终带有一些叙事性,即使这种叙事的感觉只是在透露艺术家关于绘画过程的秘密。

《全景》这幅画有3米多宽,而在1959年的新年夜,他完成的《亚历山大时代》(The Age of Alexander,1959—1960年)则更大,足有5米宽。那一年,托姆布雷的儿子,赛勒斯·亚历山德罗(Cyrus Alessandro)降生,艺术家满怀爱意地在巨大的画布上灑满了他的思绪。《亚历山大时代》被视为托姆布雷艺术生涯里的一个里程碑。他采用了一种无所畏惧的绘画形式,不同于任何时期的叙事性绘画语言,在大面积的浅色铺排、细微的笔画和微妙的图形中,闲散地记录下自己的真实感受,充满了对新生儿的温情。《亚历山大时代》是托姆布雷的第一幅“历史绘画”,它的主题和体积都暗示着一种对过去的告别和对新时期到来的欢迎。偌大的画布上充满了蜡笔和铅笔的素描,手指涂抹颜料的痕迹,还有小刀和指甲的划痕。有的白色让人想到亚历山大大帝在暴风雪中的战斗,而那些由单色油彩描画的小球形象中,又充满了可爱的运动感。

从题目到内容,《亚历山大时代》都是托姆布雷个人风格的成熟标志。人类艺术史上充满了对伟人和神灵的歌颂,我们普通人的生活似乎和这些宏大的主题距离很远。听上去泛着金光的故事之所以可以启迪人心,正是因为它们遥不可及。仔细阅读托姆布雷的画,你会感到他的大胆——那是一个把个人情感融入历史洪流的壮举。这幅画标志着婴儿的到来,也标志着一个绘画新时期的到来。一个人内心最朴实的情感,例如迎接新生命的喜悦,这真实的人类情感不能用任何伟人的句子去歌咏,但它在当事人的心里,就和亚历山大大帝开创新纪元的壮举一样的波澜壮阔,势不可挡。

细品托姆布雷的作品时,总能察觉到一种绘画行为的诗学。画面的结构安排,文字与线条的布置,有时就像是夜空里绽开的烟花,或者是石头丢进湖水里激起的波纹,画面里的痕迹是一种随机的内心回音。

这种自动化的作画方法可以追溯到超现实主义对美国画家的影响。“二战”时,欧洲的超现实主义者们为了逃避纳粹的迫害来到美国,心中有一种情绪难以磨灭,那便是愤怒。安德烈·布勒东就曾说过,这种愤怒成了一种绘画的灵感,一种内在的驱动力将艺术家们推向了一种自动化的创作过程。最终,这种自动化的艺术在美国纽约画派那里表现为行动派绘画。

赛·托姆布雷作品《丽达与天鹅》,1962年。

当行动派绘画开始在纽约占领艺术现场的时候,1950年,托姆布雷从弗吉尼亚搬到纽约学习艺术。在纽约他遇到了劳森伯格,两人开始了一段浪漫的旅程。劳森伯格鼓励他去黑山学院学习,于是在1951年到1952年间,托姆布雷去了北卡罗来纳州,师从弗兰斯·克莱恩和罗伯特·马瑟韦尔,这两位抽象表现主义大师给了托姆布雷最初的灵感,就连托姆布雷的第一次个人展览也是由马瑟韦尔安排,在纽约的萨姆库兹画廊举办。那时,人们可以从托姆布雷的画里明显地看出克莱恩的影子:粗大的线条,颜色的对比,书法的笔触,而在运动感上又有点保罗·克利的味道。

在二十世纪四五十年代的美国,人文主义被认为就是自由,而艺术家在创作中表达自由、追求自由、歌颂自由已成了一种事业。但即使在那个时期,依然有哲学家站出来告诉大家,人文主义的定义,其实也都是由历史上某些具体的思想体系构建而成的,这世界上压根儿就没有自由。艺术家在创作中孜孜不倦追求的自由只不过是一种理想,一种集体的幻觉。

在这种情境下,1952年,托姆布雷决定出游。他要到西方文明建构起来的地方去找一找古代哲人埋下的历史秘密,看看那些具体的思想体系的样子。于是,他和劳森伯格开始了一段充满故事的地中海之旅。

他们去了北非、西班牙、意大利和法国。在那里,他疯狂地爱上了欧洲存留的带有古典主义理想的人文主义精神。于是,托姆布雷领会到了自己的艺术走向。古典主义的艺术大师用具体的形象描绘出人类的故事与理想的精神,托姆布雷决定向内看,就像塑造栩栩如生的绘画和雕塑一样,他要把自己内心里的回音不加遮掩地画出来。

纽约象征了一个新兴世界的帝国之都,而罗马是古典艺术与人文主义的中心。在意大利,托姆布雷在满载历史和文化残片的景致中找到了自己的艺术语言。他决定把笔画变成书写,每一滴颜料都要做成涂鸦那样的充满情绪。于是在1957年,托姆布雷离开纽约,搬去罗马,在那里娶妻生子,买房子建立画室,开始了一种沉醉于欧洲古典文明的浪漫生活。

意大利人说话大声,吵吵闹闹,但市井生活充满热情。欧洲人的自信与美国人的文化很不一样,在庞贝古城这样历史悠久的地方,托姆布雷在城市的废墟上看到对裸体男女的描绘,各种生殖器的出现让人毫不尴尬。托姆布雷在欧洲画了大量的速写,在素描的过程中他发现了线条艺术不同于油画的特性。素描更接近于一种行动派绘画追求的自动化过程,是一种内心思绪的写照。这种素描语言一直影响着托姆布雷的艺术生涯,在他巨大的画作中,总能看到纤细的笔迹和自动化的过程,它们一起演奏艺术家内心的回音。

1957年,托姆布雷这样写到,“每一条线都是自身固有历史的真实经验,它们并不说明什么,也不刻画什么——是一种自我意识的实现”。

这不仅可以用于解析他的画作,还能说明他的艺术哲学。1954年,托姆布雷加入美国陆军,在华盛顿特区做一名译码员。很多个夜晚里,托姆布雷在纸上用铅笔破译密码,画下许多圆圈和不精确的蛇形图。这段经历加强了他对线条的感情。因此,后来他认为在油画布上完成铅笔印时,那种放大的媒介甚至抵消了一些黑夜里破译密码时与线条艺术之间制造的亲密感觉。

罗马完全改变了托姆布雷的创作。历史中的神秘,诗歌中的意象,画家和雕塑家在断垣残壁上留下的宝藏,类似于铅笔在纸上划过后怎么也擦不干净的痕迹,隐隐地透露出写作者或是绘画者在实施这一行为时投入的感情,这些细节呈现了艺术家内心的回音,都不断出现在托姆布雷的作品里。

为心赋形

在1964年的威尼斯双年展上,托姆布雷展出了《丽达与天鹅》(Leda and the Swan,1962年),这是一个在艺术史上反复出现的主题,但让所有观众惊奇或失望的是,画里既没有美丽的丽达也没有浑圆的天鹅,托姆布雷用他标志性的凌乱线条和散漫构图,让观众陷入了一堆杂乱的灌木丛和无法解释的羽毛横飞之中。

但這幅画被认为是托姆布雷最成功的作品之一。在画面的右下角,人们可以看到“丽达与天鹅”这几个字,代表了托姆布雷一生对于古典神话和文学事件的浓厚兴趣,例如那一连串的作品主题《阿喀琉斯的复仇》(the Vengeance of Achilles,1962年)、《雅典学院》(School of Athens,1964年)、《勒班陀战役》(Lepanto,2001)、《夜巡》(Night Watch,1966年)等。

与传统的《丽达与天鹅》不一样,这画里没有女人美丽的裸体,用优雅而又充满欲望的姿态展现给大家。托姆布雷混合了不同的材料,制造了一种绘画行为的暴力,他把美女和天鹅用线条撕个粉碎,再用一些碰撞的颜色把人们的视线推进一个漩涡。各种划痕和之字形的线条向四面八方飞出,人们在这团线条中,可以隐约看到一个生殖器和一颗可辨认的红心,似乎这就足以让人想象出幻作天鹅形态的宙斯强暴丽达的场面,充满了混乱的激情和爆炸性的结果。

除了《丽达与天鹅》之外,托姆布雷在许多作品中都直接写过文字,而他选择留的文字也似乎在饶有兴致地设计一个感官游戏:“微颤”“洒落昨天的雨水”“牡丹的心脏上落着一只醉酒的蜜蜂”,类似这样的话在他的画面里如一场表白。他邀请观众来解密这段情愫,而游戏的结果就是没有结果。但这些话却在人们的脑海里产生了挥之不去的声音。人们越是努力去猜就越是看不到谜底,但是舌尖上却留下了艺术家设计好的词语味道。

到二十世纪八九十年代,托姆布雷开始对花卉越来越感兴趣,后来又结合了艺术史里的经典语调,用“春夏秋冬”四季的变化来描述他眼里的古典主义。在他那批充满了红色、黄色、绿色的画作里,铅笔的痕迹变得十分弱小,而是用四季这样强而有力的油彩描述出花与自然的气势。

当人们纷纷议论绘画艺术的大势已去时,托姆布雷则继承了古希腊的酒神精神,在自己的世界里用尽全力去绘画。因此,在越来越走向多媒体和交互性的当代艺术现场,托姆布雷的精神和毫无保留的绘画方式还是值得人们去尊敬。他雄心勃勃,想一个人担当起抽象绘画的大任。他去世以后,人们认为托姆布雷给当代抽象绘画留下了一个巨大的黑洞,这个黑洞无人能填。

(责编:马南迪)