光照对雾培马铃薯前期生长及块茎形成的影响

2023-02-02姚翔宇李广存徐建飞卞春松金黎平徐志刚

姚翔宇,李广存,徐建飞,卞春松,金黎平*,徐志刚*

(1.南京农业大学农学院,江苏 南京 210095;2.中国农业科学院蔬菜花卉研究所/农业农村部薯类作物生物学与遗传育种重点实验室,北京100081)

马铃薯(SolanumtuberosumL.)是世界上最受欢迎的非谷类粮食作物之一,在保障世界粮食安全和帮助中国脱贫攻坚中发挥着重要作用[1]。光照影响马铃薯植株生长和块茎产量,光照强度和光周期可作为环境信号调节植株的生长发育、形态建成以及生理代谢[2-4],进而影响块茎形成。马铃薯喜光,遮光处理可使马铃薯徒长严重,并显著降低马铃薯的净光合速率及块茎产量[5];充足的光照是植株获取光合能源的必要前提,显著影响马铃薯植株的糖分代谢和同化物转运[6]。研究发现400~600 μmol·m-2·s-1的光照强度可使雾培马铃薯获得较多的块茎数和较大的薯重[7]。光周期是调控马铃薯结薯的“开关”,主要通过FT-CO途径调控马铃薯块茎的形成[8]。马铃薯中,拟南芥开花信号因子FT(FLOWERINGLOCUST)的同源基因StSP6A是块茎形成的直接诱导者[9]。短日照通过诱导叶片和匍匐茎中类FT基因StSP6A的表达促进结薯,光敏色素基因StPHYB、StPHYF在长日照条件下结合形成异源二聚体,稳定CONSTANS 蛋白StCOL1并激活StSP5G,进而抑制StSP6A的表达,使马铃薯在长日照下结薯受阻[9-10]。光照强度和光周期协同影响马铃薯生长和块茎形成,但其作用模式尚不清晰,仍然缺乏系统的研究。

目前,雾培马铃薯的研究焦点集中在营养液养分与配方[11]、营养液浓度与喷雾频率[12]、化控技术[13]等方面,有关雾培马铃薯的光响应机制鲜有报道,不同光照环境下雾培马铃薯结薯相关基因表达情况和调控机制依然不明确。本研究通过探究雾培马铃薯在不同光照条件下植株形态建成、光合特性、块茎形成和结薯相关基因的表达情况,摸索雾培马铃薯适宜光照条件并初步解析其机制,以期为雾培马铃薯的光调控提供理论依据,对马铃薯脱毒种薯的生产具有重要意义。

1 材料与方法

1.1 试验地点和材料

试验于2021年4—7月在中国农业科学院蔬菜花卉研究所马铃薯研究室雾培温室内进行。供试材料为早熟马铃薯品种‘中薯早35’及中晚熟马铃薯品种‘中薯18号’。

1.2 试验处理

选取接种3周长势一致的脱毒试管苗,在椰糠基质中炼苗2周后定植至雾培器中,温度日间为22 ℃、夜间为18 ℃,空气湿度60%。以LED植物生长灯(购于北京盛阳谷公司,型号:WR-LED5/1-4000K-16W)为完全光源,设置2组光周期12 h/12 h(P1)、16 h/8 h(P2)及3种光照强度150 μmol·m-2·s-1(L1)、350 μmol·m-2·s-1(L2)和550 μmol·m-2·s-1(L3)共6个光照处理,记作P1L1、P1L2、P1L3、P2L1、P2L2、P2L3。每个处理定植雾培苗50株,常规管理。

1.3 测定项目与方法

株高、茎粗:选取定植1~10 d各处理长势一致的5株植株测量株高、茎粗。光合特性:定植45 d(DAT 45)后利用CIRAS-3便携式光合仪,设定人工光源光照强度为1 200 μmol·m-2·s-1,测定各处理组马铃薯植株的光合特性。地上部生物量:最后1次收获时,测定各处理植株的茎、叶鲜重,计算平均值。地下部生物量:最后1次收获时,测定各处理植株的匍匐茎及根鲜重,计算平均值。结薯数和单株产量:待植株达到商品薯标准(>1 g)开始采摘,随后每10 d采摘1次,至最晚结薯的处理块茎形成完成时进行最后1次收获(包括非商品薯),计算此时平均单株结薯数和单株产量。匍匐茎数:最后1次收获时统计各处理匍匐茎数,计算平均单株匍匐茎数。

1.4 相关基因表达分析

在P1L2处理下的匍匐茎发生期(匍匐茎伸长至5~6 cm)、膨大期(匍匐茎次顶端膨大至0.5 cm)及块茎形成期(块茎直径达到1 cm),取各处理的叶片、匍匐茎(块茎),液氮速冻后置于-80 ℃冰箱备用,3株叶片(匍匐茎或块茎)混样为1次重复,每处理3次重复。

按照多糖多酚植物总RNA快速提取试剂盒(GeneBetter)说明书提取各样品总RNA,10 g·L-1琼脂糖凝胶电泳检测RNA完整性,BioDrop uLite超微量蛋白核酸分析仪检测RNA纯度和浓度,用反转录试剂盒Script Ⅲ RT Kit With gDNA Eraser(GeneBetter)进行cDNA合成,按照Hieff®qPCR SYBR®Green Master Mix(No Rox)(YEASEN)试剂盒说明进行RT-PCR反应。在Light Cycler®480实时荧光定量PCR仪(Roche,瑞士)上完成反应。反应程序:95 ℃ 3 min;95 ℃ 15 s,58 ℃ 15 s,72 ℃ 20 s,40个循环。用Primer 3.0(https://primer3.ut.ee/)设计引物,由北京六合华大基因科技有限公司合成。内参基因EF1α及各基因引物序列见表1。

表1 实时定量PCR引物信息Table 1 RT-PCR primer information

1.5 数据分析

用Microsoft Excel 2016和Origin2021b进行数据处理和图表绘制,用 SPSS 25.0 软件进行单因素方差分析(ANOVA),选用 Duncan’s 检验法对显著性差异进行多重比较,采用 2-ΔΔCT法计算目的基因的相对表达量。

2 结果与分析

2.1 光照处理对雾培马铃薯光合能力的影响

不同光照处理对2个品种净光合速率、气孔导度、蒸腾速率影响显著(图1)。‘中薯18’和‘中薯早35’净光合速率均随光照强度升高而增加,最高的处理均为P1L3,分别可达38.3和37.9 μmol·m-2·s-1(图1-A、D)。‘中薯18号’P1L2、P1L3的净光合速率显著高于P2L2和P2L3,‘中薯早35’在P1L3与P2L3、P2L2处理中的净光合速率无明显差异,但是均显著高于P1L1;2个品种L1处理的净光合速率均显著低于其他组合。气孔导度和蒸腾速率普遍随光照增强而升高,且相同光照强度下,P2L1、P2L2、P2L3处理的气孔导度均显著低于P1L2、P1L3(图1-B、E)。

2.2 光照处理对雾培马铃薯早期生物量及早期产量的影响

处理45 d马铃薯地上部生长情况如图2所示。P1和P2处理的‘中薯18号’地上部鲜重均随光照强度的升高而增加,单株最大鲜重分别为90.78 g(P1L3)和99.61 g(P2L3),相同光照强度下,P2处理的地上部鲜重显著高于P1处理。P1处理的‘中薯早35’地上部鲜重随光照强度升高而增加,P1L3和P2L2处理单株最大鲜重分别为54.16和55.12 g,但P2L3处理显著降低‘中薯早35’的地上部生物量,抑制其地上部生长。2个品种地下部鲜重,在相同光周期下都随光照强度上升显著增加,在相同光照强度下P2处理显著高于P1处理。

从表2可见:2个品种的匍匐茎数随光照强度增强而增加,且P2处理的匍匐茎数显著高于P1处理。单株薯重随光照强度升高而增加,在P1L3处理‘中薯18号’和‘中薯早35’分别为60.18和 77.71 g,P2处理显著抑制2个品种块茎生长,相较于P1处理,‘中薯18号’单株薯重在P2L1、P2L2和P2L3处理分别降低了15.43、46.12和53.96 g,‘中薯早35’分别降低了7.83、34.15和39.56 g。

‘中薯18号’对光周期的改变较敏感,P2L3处理单株结薯仅为5.79个,与P2L2相差不大,显著低于P1L3的15.34个。P1处理的‘中薯18号’结薯数随光照增强显著提高。相同光周期下‘中薯早35’随光照强度升高也获得更多的块茎数,且‘中薯早35’显示出对长日照的适应能力,虽然P2处理的块茎数显著低于P1处理,但高于‘中薯18号’。P1处理显著提高2个品种的匍匐茎膨大率,膨大率最高的处理均为P1L3,‘中薯18号’和‘中薯早35’分别为 48.51%和70.99%。

图1 不同光照处理下马铃薯光合特性变化Fig.1 Changes of photosynthetic characteristics of potato under different light treatmentsP1、P2:光照时间分别为12、16 h;L1、L2、L3:光照强度分别为150、350、550 μmol·m-2·s-1。下同。P1,P2:Photoperiods are 12,16 h;L1,L2,L3:Light intensities are 150,350,550 μmol·m-2·s-1. The same as follows.

图2 不同光照处理45 d后2个品种地上部生长状况Fig.2 Shoot growth of two cultivars after 45 days of different light treatments

表2 不同光照处理下2个品种单株生物量Table 2 Biomass per plant of two cultivars under different light treatments

2.3 光照处理对雾培马铃薯结薯时间的影响

从图3可见:随光照强度增加2个品种的匍匐茎发生、膨大以及块茎形成期显著提前。光周期对于匍匐茎发生期的影响不显著,‘中薯18号’P1L2、P2L2的匍匐茎发生时间为16.63和16.85 d,P1L3和P2L3的匍匐茎发生时间为13.62和14.81 d,差异均未达到显著水平,‘中薯早35’中也表现出类似规律。P2L1处理2个品种的匍匐茎发生期相较P1L1显著提前,暗示弱光环境下较长时间的光照可一定程度弥补光合能源的不足。光周期对于块茎的诱导影响显著,P1处理‘中薯18号’匍匐茎膨大显著提前,L1、L2、L3条件下匍匐茎发生时间分别为32.71、23.45和22.21 d,显著早于P2处理的44.72、35.72和33.62 d;L1、L2、L3处理‘中薯早35’匍匐茎发生时间分别为23.11、18.58和15.79 d,显著早于P2处理的29.61、21.44和19.41 d。2个品种块茎的形成在P1条件显著提前,证实了长日照对块茎诱导的抑制作用。

图3 不同光处理下2个品种各生长阶段出现时间Fig.3 Time of each growth stage of the two cultivars under different light treatments

2.4 光照处理对雾培马铃薯微型薯商品薯率的影响

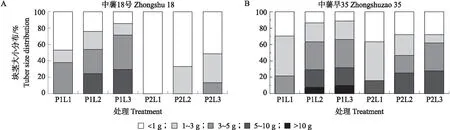

从图4可见:相对‘中薯早35’,中晚熟品种‘中薯18号’对光周期的敏感性更强。P2处理‘中薯 18号’的非商品薯率(<1 g)显著高于P1处理,P2L1、P2L2和P2L3的非商品薯率分别高达100%、67%和51%,P1L1、P1L2和P1L3非商品薯率分别为47%、24%和14%。P2处理同样显著降低了‘中薯早35’的商品薯率,但是仍可形成较大的薯块,P1L1、P1L2、P1L3处理的非商品薯率为30%、13%和11%,而P2L1、P2L2和P2L3的非商品薯率分别为36%、28%和27%。可见光周期和光照强度可以显著调控雾培马铃薯早期块茎的形成与膨大速率,短日照和较强的光照强度有助于块茎的形成和膨大,提高商品薯率。

图4 不同光照处理下2个品种结薯大小分布Fig.4 Tuber size distribution of the two cultivars under different light treatment

图5 不同光照处理下‘中薯18’块茎形成相关基因表达量Fig.5 Expression level of the tuber formation related genes of ‘Zhongshu 18’under different light treatment

2.5 光照处理对结薯相关基因表达的影响

对‘中薯18号’各处理的匍匐茎发生期及膨大期的叶片、匍匐茎(块茎)进行取样,对参与马铃薯块茎形成光受体基因(StPHYF)、光周期调控块茎形成CO-FT模型关键基因(StCO1、StSP6A)以及糖代谢相关基因(StSWEET-1)进行表达模式分析(图5)。

以P1L1处理的基因表达水平为对照,‘中薯18号’中StPHYF的表达量随光照强度的升高而升高,且P2处理显著高于P1(图5-A)。StCO1作为块茎形成的抑制因子之一,对于光照强度的响应不显著,但P2显著提高了其在叶片中的表达水平,尤其在膨大期(图5-B)。CO-FT模型中的另一关键因子StSP6A对光照强度和光周期的响应十分敏感,在叶片(图5-C)和匍匐茎中(图5-E)的表达水平均随光照强度的增加而上升,且P2处理的StSP6A表达量均显著下降,这与‘中薯18号’在长日照下匍匐茎膨大被显著推迟的表型吻合。匍匐茎发生期叶片和匍匐茎中StSWEET-1表达量随着光照增强而升高,且P1处理略高于P2,然而在匍匐茎膨大期,P1处理的StSWEET-1表达量显著提高,远远高于P2处理(图5-D、F)。

‘中薯早35’的StPHYF表达量变化与‘中薯18号’类似,表明光受体基因对于光照响应类似,而与品种差异关系不大(图6-A)。StCO1也同样表现出P2处理表达量更高的规律(图6-B)。StSP6A在叶片和匍匐茎中都易受较短日照的诱导(图6-C、E),与‘中薯18号’不同的是,在匍匐茎膨大阶段P2处理的StSP6A在匍匐茎中表达量略有增加。P2处理的StSWEET-1在匍匐茎发生期叶片中的表达量略高于P1(图6-D),而匍匐茎中StSWEET-1表达量呈现相反结果,表明在匍匐茎中StSWEET-1也存在对光周期的响应,P1更有利于StSWEET-1在匍匐茎中的表达(图6-F),膨大期P1处理的叶片和匍匐茎中StSWEET-1表达量显著上升,活跃的蔗糖信号对结薯起到促进作用(图6-D、F)。

图6 不同光照处理下‘中薯早35’块茎形成相关基因表达量Fig.6 Expression level of the tuber formation related genes of ‘Zhongshuzao 35’under different light treatments

3 讨论

3.1 不同光照处理对雾培马铃薯早期生长的影响

马铃块茎的形成可分为4个阶段,匍匐茎发生期、匍匐茎膨大期、块茎形成期和淀粉积累期[14],匍匐茎的发生、膨大以及块茎的形成发生于马铃薯早期形态建成的阶段。光照是影响植物早期生长最直接的环境因素,植株通过形态变化、光合作用、同化物分配等对不同光照强度及光周期作出响应[15]。马铃薯可以适应较高的光照强度,但长日照会抑制结薯[16]。本研究中,P2处理的地上部生长显著优于P1,表明较长时间的光照增加了植株的光合时间,更多的同化产物被用于地上部建成。对100和300 μmol·m-2·s-1处理的马铃薯叶片和块茎进行转录组分析发现,弱光处理中下调表达的基因主要富集在光合作用、乙醛酸代谢和碳代谢等途径[7];本研究也发现L1处理的植株相较于更高的光照强度处理呈现出“瘦高”的徒长状,叶片变薄、分支减少,表明该光照强度下同化产物无法满足植株正常生长需求,不适用于生产。光合作用是植株生长的能量来源,提高光照强度显著增加植株的净光合速率,保证了“源”的充足供应。较高的光照强度增大雾培马铃薯叶片的气孔导度,促进植株的蒸腾作用,使植株从雾培根系获取充足的养分,提高养分的利用效率。光周期对于结薯的抑制作用已经被广泛报道[8-9,11],本研究发现光周期也在一定程度影响植株的光合作用,较长的光周期虽然并不能提高雾培马铃薯的光合速率,但使植株能够更长时间进行光合作用,并及时将同化产物分配到其他器官,有利于植株前期的生长。

块茎的形成需要通过匍匐茎的发生和膨大实现[17],因此早期匍匐茎的生长情况一定程度代表马铃薯最终产量的潜力。本研究中,不同光照组合显著改变了植株匍匐茎发生的时间和数量。随着光照强度的提升,2个品种的匍匐茎发生及膨大时间均提前,表明充足的“源”有利于地下部匍匐茎的形成和块茎的诱导,这与前人的研究结果一致[7]。然而,匍匐茎的发生并不意味着其最终将形成块茎,P2处理诱导了较多的匍匐茎的产生,但是膨大率却显著低于P1,P1L3处理的2个品种最高结薯数与单株产量最高并显著高于P2L3,表明长日照虽然有利于匍匐茎的发生,但是却抑制了匍匐茎向块茎的转变。单株生物量代表植株生产有机物的能力,是决定块茎产量的先决条件[18],本研究中,‘中薯18’和‘中薯早35’地上部生物量最高的处理组合分别为P2L3和P2L2,但与P1处理相差不大,总生物量最高的组合均为P1L3,这表明对马铃薯而言,长日照、高光照强度有利于地上部建成,而短日照、高光照强度更有利于块茎的诱导和膨大。

3.2 光周期和光照强度对结薯相关基因表达水平受到的影响

马铃薯块茎形成是一个复杂的生物学过程,涉及光周期、温度、糖转运体和植物激素等的协同作用[19]。StPHYF是光周期诱导块茎形成通路中重要的抑制子,可与StPHYB在长日照下形成异源二聚体而阻碍结薯,使用RNAi技术使其沉默可使马铃薯在长日照下恢复结薯,StPHYF还可以稳定CO/FT通路中另一结薯抑制基因StCO1的水平,协同抑制块茎的形成[11]。本研究中,StPHYF的表达量随着光照的增强而增加,并且在长日照下表达水平显著升高。拟南芥的AtCO(ArabidopsisCONSTANS)转录调控是决定花期的重要因素[12]。而在马铃薯中,CO类转录因子StCO同样影响着马铃薯块茎的形成,长日照(或者短日照加暗间断)下,StCO沉默株系结薯提早[20]。本研究中,StCO1在L2、L3处理中表达量显著高于L1处理,并且在P2处理下表达量显著升高,这与前人的研究结果一致[12]。而P2处理的块茎形成显著推迟,推测与StCO1表达量的升高直接相关。CO/FT介导的光周期调控通路在马铃薯块茎形成过程中发挥重要作用[21],马铃薯FT家族基因StSP6A是马铃薯块茎形成的直接诱导者[9,22],在块茎形成过程中发挥“开关”的作用,短日照条件下,叶片产生的StSP6A转运蛋白通过韧皮部运输到匍匐茎顶端诱导块茎形成[23]。本研究中,StSP6A表现出十分典型的光周期响应,在P1处理中表达显著上调,而在P2处理中的表达量极低,证明在雾培马铃薯中StSP6A依然是诱导结薯的直接信号因子,其表达模式对于微型薯的膨大和形成具有重要影响。马铃薯叶片生成的同化产物主要以蔗糖形式经韧皮部运输至地下部,促成匍匐茎的膨大及块茎的形成[23]。本研究中,各时期叶片中StSWEET-1水平随光照强度的升高而升高。匍匐茎发生期,‘中薯18’叶片StSWEET-1表达量在长日照与中日照下差异不大,而‘中薯早35’叶片StSWEET-1表达量在中长日照下显著高于短日照,但是随着生育期进行,至膨大期,中日照下块茎形成启动,StSWEET-1表达量显著上升,表明StSWEET-1在块茎形成中扮演“输送营养”的重要角色。

光照通过对光合作用、同化物分配和结薯相关基因的调控等方面影响雾培马铃薯早期的形态建成和匍匐茎、块茎的形成。P2L3和P2L2有利于‘中薯18号’和‘中薯早35’地上部的繁茂和匍匐茎的发生,但不利于匍匐茎的膨大;P1L3处理有利于块茎的诱导,并通过抑制StCO1以及促进StSP6A、StSWEET-1的表达显著提早雾培马铃薯结薯时间、提高早期块茎产量。光照对于雾培马铃薯前期的生长具有重要影响,生产上或可采用适当升高光照强度并配以“长日壮苗,短日促薯”的方式,提高雾培原原种生产效率。