基于Arcgis和Fragstats的大沽河河口候鸟栖息地生境格局分析与优化

2023-01-30徐逸飞冯一凡杨金明

徐逸飞 冯一凡 杨金明 王 凯

1 青岛农业大学园林与林学院 山东青岛 266109

2 北京林业大学园林学院 北京 100083

候鸟栖息地是指鸟类迁徙所需的环境空间,表现为鸟类个体、种群或群落为了完成生活史(繁殖期、越冬期等)的某一阶段所需的环境类型[1],其生境质量直接影响鸟类的地理分布、种群密度、繁殖成功率和成鸟存活率等[2]。迁飞停歇地作为候鸟栖息地的一种类型,是联系候鸟繁殖地和越冬地的枢纽,对完成其完整的年生活周期具有重要作用。目前,国内外学者对于迁飞停歇地的研究主要关注单一种类候鸟在全球尺度上的栖息地选择与迁徙路线及其对停歇地生境质量的响应情况[3],对于其停歇地选择机制研究较少,仅依靠追踪遥测进行统计研究[4],缺乏对停歇地生境格局的深入研究。此外,虽有学者针对迁飞停歇地质量进行研究,但其多以归一化植被指数[5]或底栖资源量[6]作为评价标准,缺乏对生境质量的系统性评估与多尺度评价,对于候鸟群落的利用情况及栖居适宜度也考虑不足。迁飞停歇地的生境质量会影响候鸟迁徙的最佳到达时间[7],因此,对迁飞停歇地的生境格局及质量状况进行监督评价有助于提高候鸟迁徙成功率,维持候鸟群落结构稳定。

青岛大沽河河口湿地是亚太地区迁徙候鸟线路上的必经驿站,是鸻鹬类与雁鸭类候鸟迁徙途中的必经停落取食地,已被列入国家重要湿地名录[8]。近20年来,由于沿海湿地面积的不断萎缩及工农业生产的持续破坏,大沽河河口湿地的候鸟及其所栖居的湿地资源减少[9],因此对该区域进行景观格局评估及适宜度评价,揭示候鸟种群波动与栖息地生境格局演变的关系具有重要意义。据此,本文以青岛大沽河河口湿地为例,基于GIS和Fragstats等软件分析了2016—2021年区域内候鸟栖息地质量及栖息空间适宜度,探究了大沽河河口湿地生境变化与候鸟群落结构变化的相关性,以期为修复和优化河口候鸟栖息地生境格局提供参考。

1 研究区概况与数据获取

1.1 研究区概况

本文选取大沽河河口湿地作为研究区域,大沽河河口湿地位于青岛市,隶属于胶州湾湿地,是山东半岛南部面积最大的河口海湾湿地,总面积348 hm2。研究区属于海洋性季风气候,夏季高温多雨、冬季寒冷干燥,年平均气温12.3℃,年降水量约为685.4 mm。

1.2 数据来源及预处理

本文获取的数据主要包括影像数据和候鸟调查数据。遥感影像数据来源于地理空间数据云网站,选取2016年10月与2021年12月的Landsat 8 OLI遥感影像(分辨率30 m),数据整体云量小于10%且研究区内图像无云。同时,基于Google Earth软件获取与遥感影像数据相近时段的卫星影像。遥感影像预处理工作主要采用Arcgis及ENVI5.3软件对遥感数据进行辐射定标、大气校正、波段融合及图像镶嵌、拼接和裁剪。

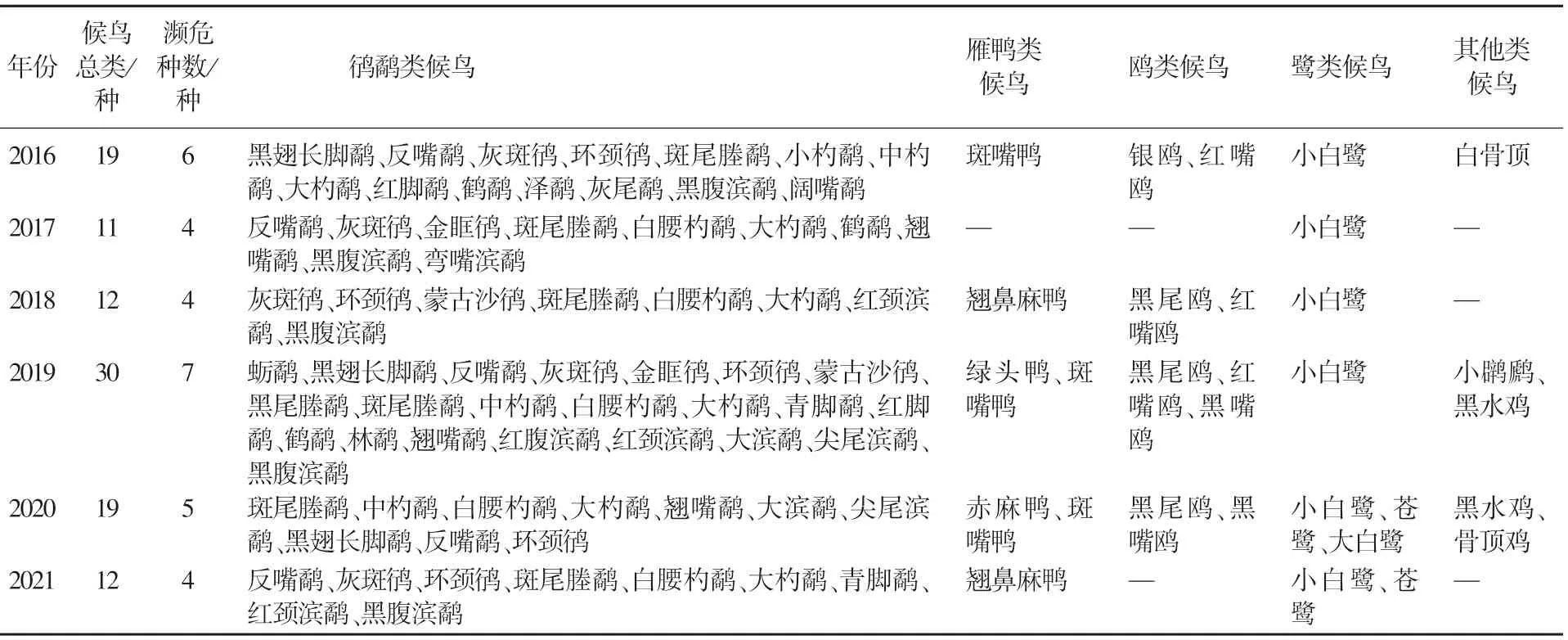

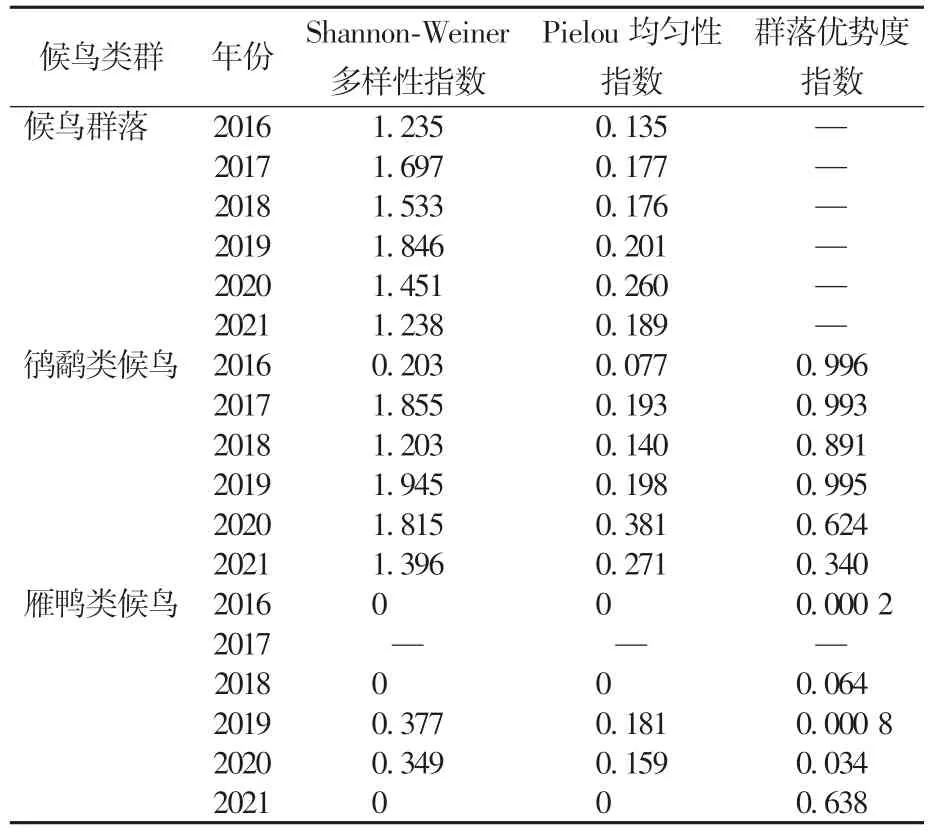

候鸟数据来源于黄渤海水鸟同步调查与青岛市园林和林业局网站中的候鸟观测记录(表1)。统计数据显示,鸻鹬类与雁鸭类均是研究区域优势类群,但其结构差异较大。雁鸭类候鸟在1996—2002年的多次水鸟调查中均有较多的个体及类群被记录,其个体可达20 000只,且不乏罗纹鸭及中华秋沙鸭等濒危种类[10]。但与本文数据形成较大对比,说明近年来其受人类活动影响较大,且已成为研究区域内候鸟群落中的濒危类群。据此,本文以鸻鹬类和雁鸭类候鸟作为主要研究对象进行相关分析。

表1 2016—2021年研究区域候鸟群落数据集

2 研究方法

2.1 候鸟群落分析

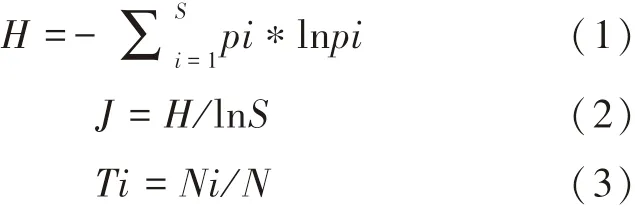

本文通过对候鸟数据集的多样性及优势度分析,判定候鸟群落的波动及不同类群候鸟间的竞争情况。群落多样性、均匀性及优势度分别采用Shannon-Weiner多样性指数、Pielou均匀性指数及群落优势度指数计算,其计算公式分别为:

式(1)至式(3)中:pi为群落中第i种鸟的个体数占群体中总个体数的比值;J为群落的均匀性指数;S为群落中物种数;Ti为群落的优势度指数;Ni为群落中第i个物种的个数;N为群落中物种总个数[11]。

2.2 景观格局分析

2.2.1 场地生境类型划分

本研究将遥感影像划分为养殖池、盐田、滩涂、裸地、农田、林草地、库塘沟渠、建筑用地、内陆水体及盐沼植被群落10种生境类型;选取决策树分类与目视解译分类相耦合的方法,通过计算并划分不同遥感指数的区间对影像数据进行粗分类;而后通过对比同时期高分辨率的卫星影像对数据进行人机交互目视解译修正。指数计算公式如表2所示[12-16]。

表2 植被指数及水文指数计算公式

2.2.2 景观格局计算指数选取

本研究基于Fragstats4.2软件对2016年与2021年两期的场地生境分类结果分别进行景观水平和类型水平的景观格局指数计算。景观水平共选取12个指数分属于6类指标,包括面积指标,即景观面积指数(TA)和最大斑块指数(LPI);形状指标,即边缘密度(ED)和景观形状指数(LSI);聚散度指标,即蔓延度指数(CONTAG)和聚散度指数(AI);连通度指标,即斑块内聚力 指数(COHESION)和连通度指数(CONNECT);破碎度指标,即分离度指数(SPLIT)和景观分裂度指数(DIVISION);多样性指标,即香农多样性指数(SHDI)和香农均匀度指数(SHEI)。类型水平共选取8个指数分属于4类指标,包括聚散度指标,即散布与并列指数(IJI)和聚散度指数(AI);连通度指标,即斑块内聚力指数(COHESION)和连通度指数(CONNECT);破碎度指标,即斑块个数(NP)、斑块密度(PD)和平均斑块面积(AREA_MN);干扰度指标,即周长面积分维数(PAFRAC)。

2.3 候鸟栖息适宜度评价

2.3.1 评价指标因子选取

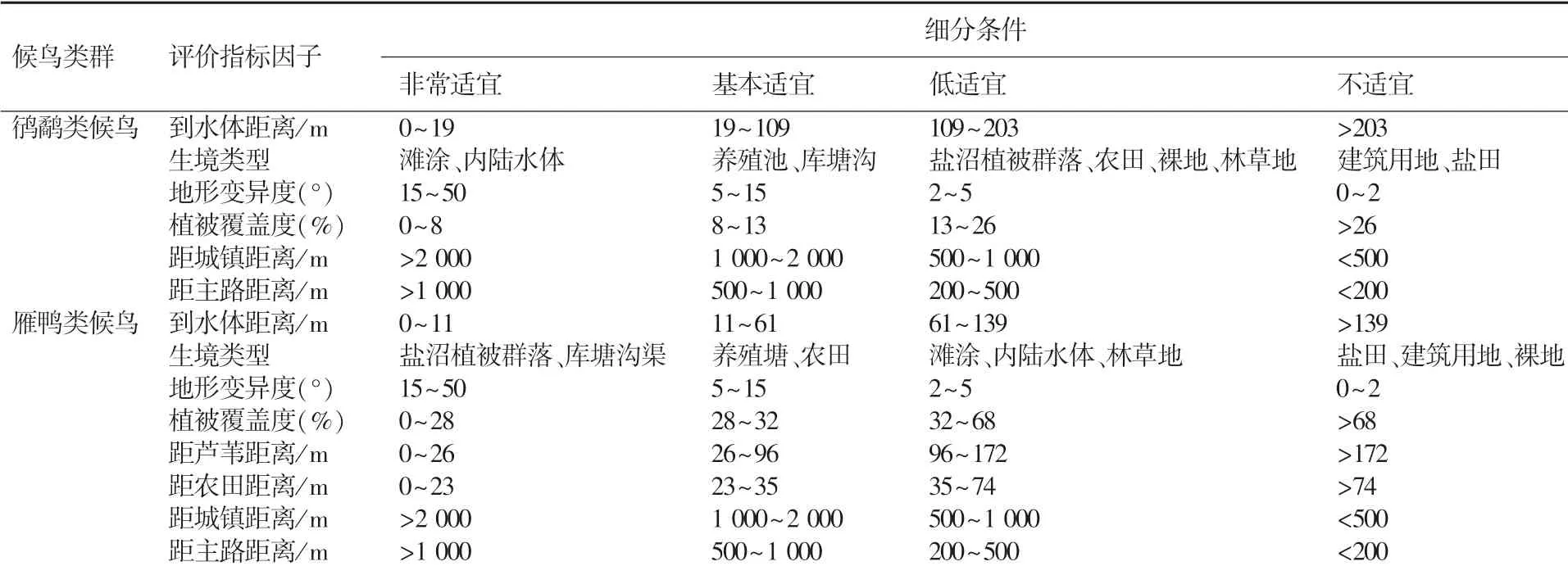

本文选择对鸻鹬类和雁鸭类候鸟迁徙活动具有较大影响的独立因子作为评价指标[17-21],指标因子及其细分条件如表3所示。其中各评价指标因子的细分条件通过咨询专家得出,将其划分为非常适宜、基本适宜、低适宜及不适宜四类,并分别赋值100分、75分、50分及25分。

表3 不同候鸟类群所选取的评价指标因子

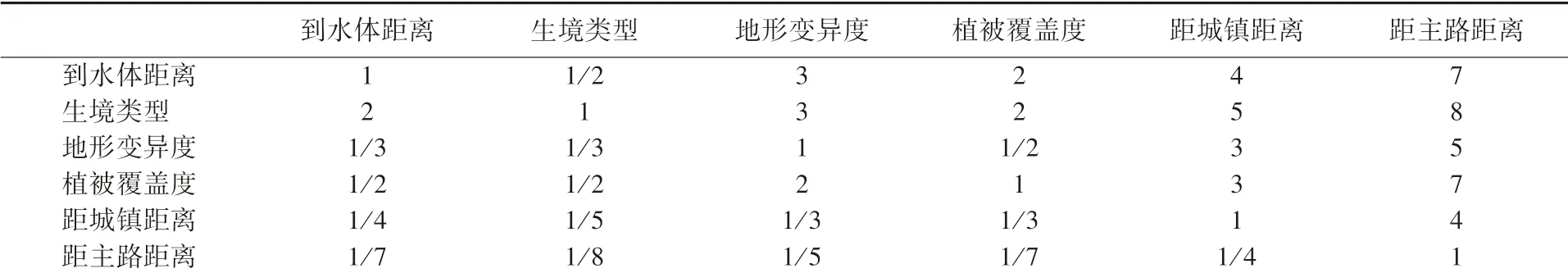

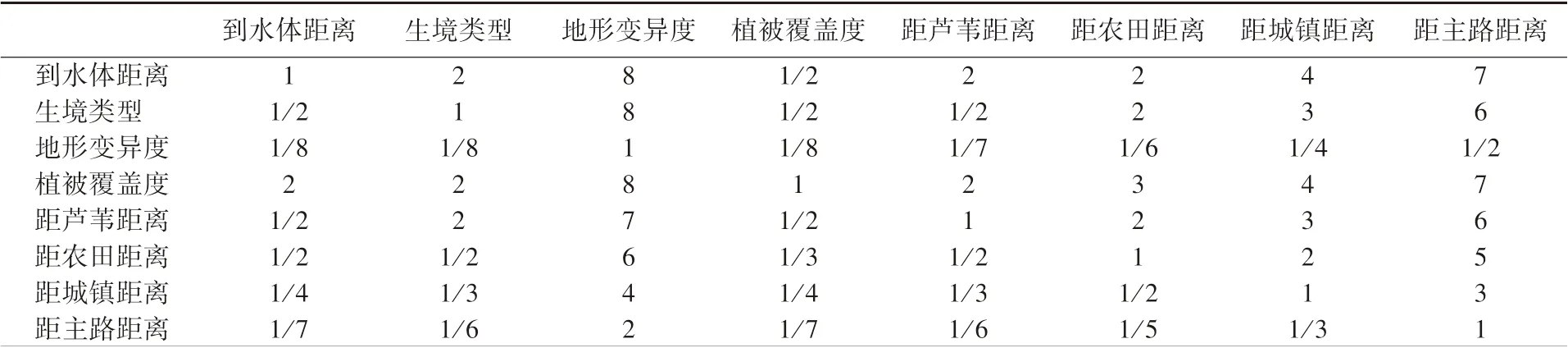

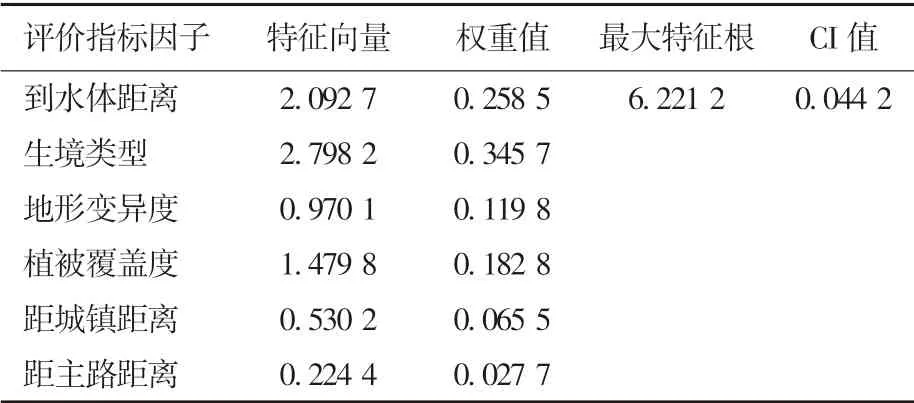

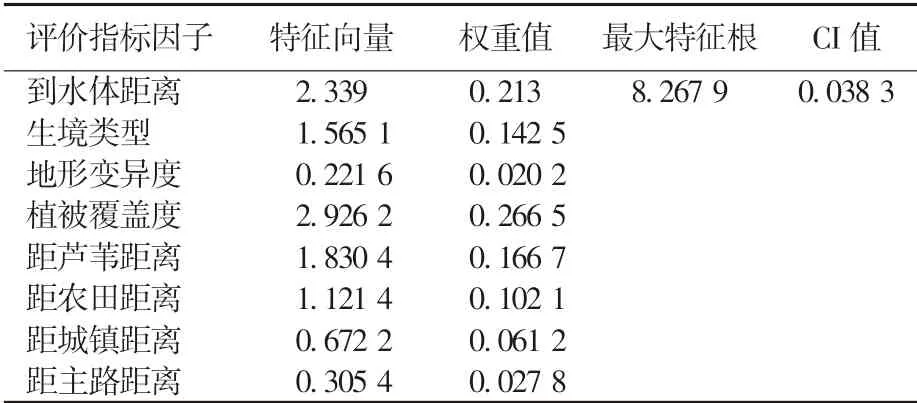

2.3.2 评价指标权重确定及验证

本文使用AHP层次分析法确定各评价指标权重,通过专家打分的方式构建不同类别候鸟的判断矩阵(表4、表5)。通过计算,其CR值均小于0.1,通过一致性检验。通过对特征向量进行归一化处理,进一步确定两类候鸟的评价指标权重值(表6、表7)。

表4 鸻鹬类候鸟评价指标判断矩阵

表5 雁鸭类候鸟评价指标判断矩阵

表6 鸻鹬类候鸟评价指标权重

表7 雁鸭类候鸟评价指标权重

3 结果与分析

3.1 候鸟群落变化

由表8可知:2016—2021年,候鸟群落的多样性指数及均匀性指数先增后减,分别提高了0.24%和40.00%,与鸻鹬类候鸟的多样性指数变化情况呈现出高度的一致性。而候鸟数据集统计结果则表明候鸟总类数及濒危种类数分别下降了36.84%和33.33%。这说明研究区域不仅候鸟群落的多样性显著降低,其候鸟承载力也衰退严重。鸻鹬类候鸟优势度逐年降低,减少了65.86%。与同类研究相比,鸻鹬类候鸟的种类数于2004—2016年缩减了30%,于2016—2021年缩减了35.71%,多样性指数及均匀度指数也于2004—2021年分别缩减了17.15%和51.78%[22],群落结构持续萎缩。雁鸭类候鸟被记录频度较低,优势度指数除2021年外均低于0.1,其多样性指数及均匀度指数亦表明,研究区内雁鸭类候鸟类群较少,多样性较低。

表8 多样性与优势度指数分析结果

3.2 景观格局变化

3.2.1 场地生境类型变化

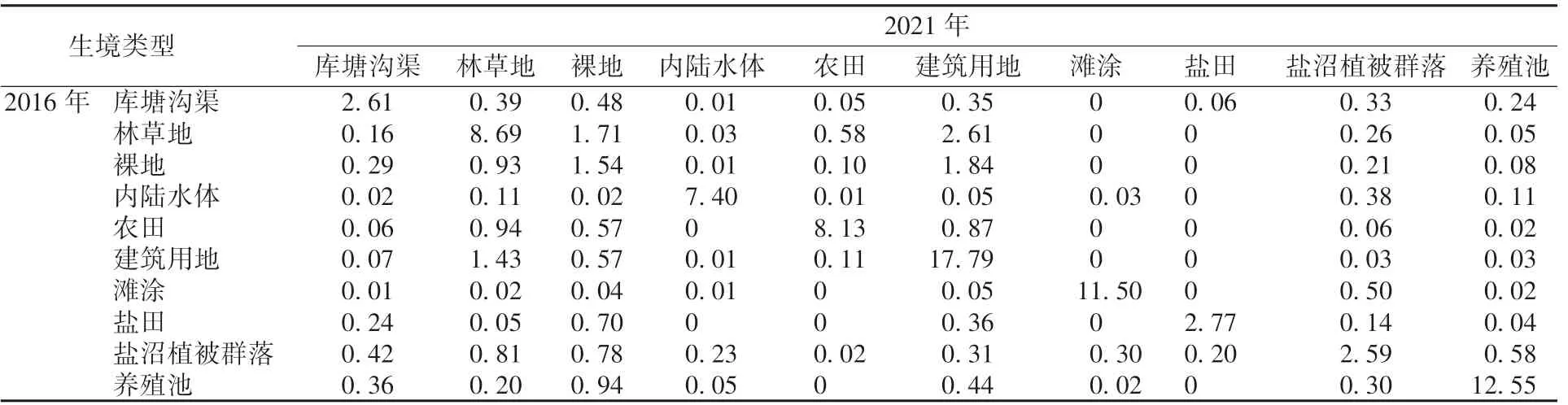

从表9可以看出,2016—2021年,研究范围内有24.43%的区域在这5年中发生了生境类型的转移。其中,建筑用地的面积增量最大,占总面积的4.61%;其次增量较大的是裸地,占总面积的2.34%。此外,自2016年以来,因演替转化而面积缩减最多的是农田,缩减了1.64%;其次是盐沼植被群落与盐田,分别缩减了1.45%和1.26%。综合海岸线蚀退等因素,面积变化相对稳定的生境类型为库塘沟渠与内陆水体。

表9 2016—2021年场地生境类型转移矩阵 %

3.2.2 景观格局指数

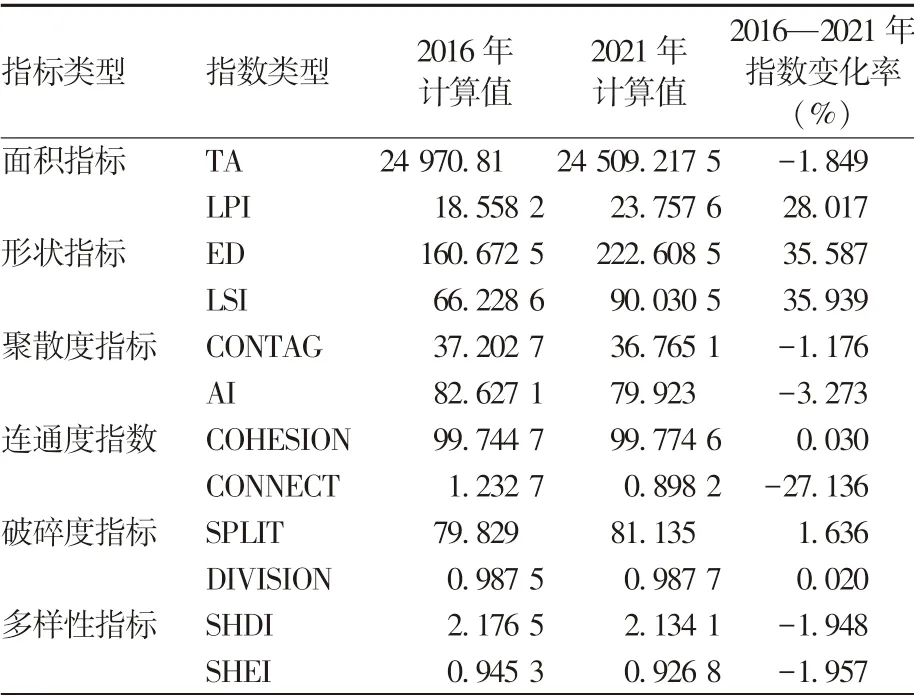

场地景观水平指标统计结果如表10、图1所示:面积指标的变化指示了研究区海岸线蚀退及建筑用地正在向景观优势类型转变的情况;形状指标有所上升,表明研究区边缘效应增加,景观的抗干扰能力提升但有效面积减少;聚散度指标与连通度指标下降,破碎度指标上升,说明景观的细化度及斑块间的离散度增高,景观中存在许多小斑块且斑块之间连通度较差;多样性指标降低,说明景观的多样性与异质性下降。鉴于候鸟群落波动情况受多项生境指标变化的影响,在波动情况一定的前提下,变化率越低的指标,其对候鸟迁徙活动的影响程度越大。因此,通过对比指标变化率及候鸟群落波动情况,发现各指标变化率排序为破碎度指标<多样性指标<聚散度指标<连通度指标,即对候鸟群落迁徙活动的影响程度排序为破碎度指标>多样性指标>聚散度指标>连通度指标。

表10 景观水平指数统计结果

图1 2016—2021年景观水平指标统计

由图2可知:在连通度指标中,除建筑用地与养殖池的指数有较大提升外,盐沼植被群落与林草地的指数增长微弱,其他生境的连通度均不同程度的下降(图2)。在聚散度指标与破碎度指标中,除盐田与养殖池外,其他生境的离散度与破碎度均有不同程度的提高,其中增幅最大的生境类型是农田,盐沼植被群落次之。值得注意的是,建筑用地受城镇分布格局及现代交通发展的影响,其破碎度指标与连通度指标均呈上升态势。干扰度指标中,林草地受人类活动影响较小,农田在已有较高自相似性的同时仍有较大增幅,说明其受到人类活动的影响较强。

图2 类型水平指标及指数统计

3.3 候鸟栖息适宜度变化

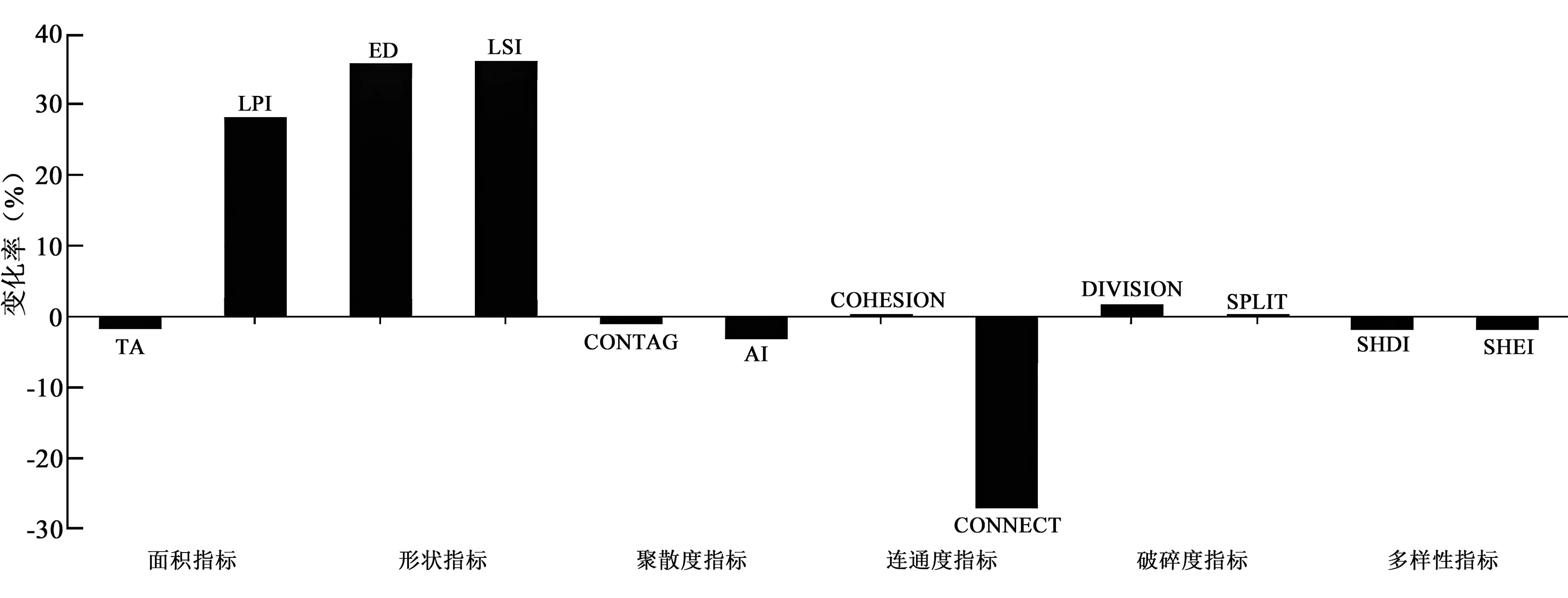

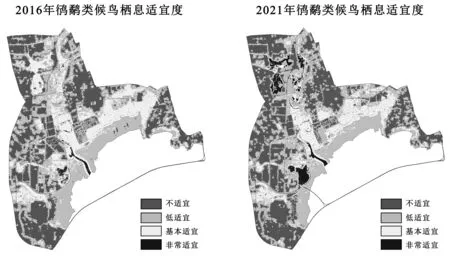

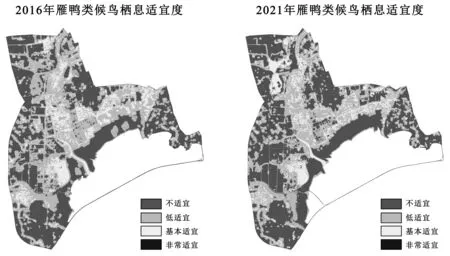

2016年及2021年鸻鹬类与雁鸭类候鸟栖息适宜度评价结果如图3、图4所示,适宜度区间采用相等间隔划分。经专家验证,评价结果与候鸟实际利用情况相似度较高。2016—2021年,研究区整体适宜度降低,中高适宜度区域逐步向滨水空间聚集,其中,研究区内适宜鸻鹬类候鸟栖居的空间逐步稳定在滨海区域,总面积逐渐缩减,但局部地区的适宜性有所提高。适宜雁鸭类候鸟栖居的空间由滨海湿地逐步向北侧湖泊及库塘缩减,适宜性较高的空间多呈破碎化分布。

图3 2016年与2021年鸻鹬类候鸟栖息适宜度评价结果

图4 2016年与2021年雁鸭类候鸟栖息适宜度评价结果

4 讨论

大沽河河口湿地生境格局受城市化和人类活动的影响而发生动态变化,进而引起区域内候鸟群落的结构变化。农田、盐沼植被群落和裸地的受干扰度及其对候鸟群落的影响度均较高,说明人类活动强度越大,对区域生境格局及候鸟群落的影响越显著,这与前人对候鸟迁飞停歇地的空间显性评估结果趋同,即在拥有丰富湿地资源和较高土地开发强度的区域,栖息地丧失及候鸟群落缩减的风险更高[23]。景观格局指数中多样性指标降低,说明景观的多样性与异质性下降,这与景观破碎化程度提高的结果相冲突,即通常在一个景观系统中,破碎化程度越高其不定性的信息含量也越大,多样性指标也应随之上升[24]。其原因主要是建筑用地在扩张的过程中不同斑块彼此相连,致使景观整体的破碎度与同质化加深,这也解释了连通度指标下不同指数指征相反的情况。

尽管研究区整体的生境格局趋于破碎,但区域生境类型转换主要通过占用耕地和裸地转变为建筑用地。结合前人研究结果可知,在当下基本农田保护的情境中,未来各类生境分布将趋于稳定,区域破碎程度将得到缓解[25]。此外,区域内存在大量生产型湿地,可以为候鸟群落提供替代性栖息空间,具有恢复候鸟栖息生境格局及稳定候鸟群落结构的潜力,这符合美国在候鸟栖息地倡议中提出的修复思路,也与密西西比冲积河谷的候鸟调查评估结果相一致[26]。综上,提出以下优化建议:1)分类分级规划保护。2)修复培育多元生境。3)激活重构多元廊道。4)丰富空间生态位。

本研究案例地的候鸟观测记录仅能追溯到2016年,研究内容在时间跨度上有待丰富,而且数据源也有待扩充。

5 结论

本研究通过景观格局与适宜性分析揭示了大沽河河口湿地生境格局的演变过程及其对候鸟群落的影响情况,得出如下结论:

1)2016—2021年,研究区候鸟种类和数量均有不同程度的减少,候鸟群落多样性显著降低。其中,雁鸭类候鸟种群萎缩严重,鸻鹬类候鸟种群的年缩减幅度相比2004—2016年提高了近3倍。

2)2016—2021年,研究区生境格局破碎度不断加深,多样性与异质性逐步降低,适宜候鸟栖居的空间逐步缩减。区域生境演变形式主要为建筑用地占用农田和裸地,并逐步向优势景观类型发展。

3)景观水平上,候鸟迁徙活动与部分生境指标有显著相关性。其中,候鸟群落变化与破碎度指标呈负相关,与多样性指标、聚散度指标及连通度指标呈正相关。对于候鸟迁徙活动的影响度排序结果为:破碎度指标>多样性指标>聚散度指标>连通度指标。

4)类型水平上,区域整体呈现出湾口景观破碎度低于内陆景观、自然景观斑块面积小于城镇景观斑块面积、自然环境边缘效应弱于半自然环境边缘效应的特征。其中,对候鸟栖息环境及迁徙活动影响度较高的生境为农田、盐沼植被群落和裸地;养殖池及盐田对候鸟的迁徙活动具有较强的支撑作用;建筑用地对候鸟的迁徙活动起到了负面影响。

致谢:衷心感谢迟仁平、王成、王希明、张绪良老师(按姓氏首字母顺序排序)及湿地国际中国办事处为本文提供的专业建议和数据支持。