流变与坚守:中国西南山区农业变迁追踪研究*

2023-01-24李静松

■李静松

[内容提要]农业现代化进程的推进正在使原本以农业生物多样性和生计农业为基本特征的西南山区发生根本性改变。通过生产方式和种植结构两条主线追踪广西、云南和贵州山区农业在1998年—2018年间的变化发现,当地主粮作物品种的商品化程度极大提高,农化投入品被广泛使用,机械化水平有所提升,产业发展带动下的农户土地流转普遍存在;同时,种植结构存在“去粮作”和“耕地种树”的趋势。西南山区农业的整体性变迁从总体上降低了农户生产选择的自主性,从食物自给程度和市场依赖程度两个维度可以描述农户在从生计农业向产业农业转变过程中的分化。当前生产对农业体系多样性和农户粮食安全的影响不容忽视,推动西南山区农业的可持续转型需突破来自常规生产体系的限制,生成能够抵抗风险、增强农业抗逆力的替代性方案。

一、问题的提出

农业体系多样性是作物种植和牲畜养殖不同结合方式的体现。在受生态环境、土地生产力等先决条件影响的同时,农业体系也是特定社会、经济及文化框架塑造的结果,后者主要体现在土地所有制、生产集约化和专业化程度、技术创新和采用、生产者的收入和财富水平、市场发展方向,以及治理方式等方面。①农业体系的差异性具体表现在生产方式、种植结构、产品类型及用途等方面。从能源和资源的投入强度来看,农业体系分为高投入、低投入,以及介于中间的生产模式。从作物结构多样性角度来看,农业体系可以分为,单一结构(monoculture)、多元结构(polyculture)以及混合耕作结构。此外,农业能够提供食物、牲畜、饲料,以及非食物产品。农户生产农产品的目的可分为自用、交换、在本地市场销售,以及为远处未知市场的订单生产等。

然而,农业体系在当代正在逐步从多元转变为同一。技术进步和全球化将简单且多元的国家和区域农业体系逐步转变为庞杂的全球体系,产业农业(industrial agriculture)是这一体系的典型特征。这一模式始于殖民时期,二战之后开始在全球推广,并成为当代大多数地区农业生产的主导形态。对全球很多地方,尤其是发展中国家而言,从依靠自然的生计农业(subsistence agriculture)到主要依靠化石能源和生物技术的产业农业,除了要应对长期累积的“代谢断层”(metabolic rift)之外②,还要面对生产方式和农业结构改变带来的深远影响。③

在全球化和体制改革的推动下,我国从20 世纪90 年代中后期开始加快农业现代化进程,与其他地区不同,西南山区的农业转型因其独特的生态环境和农户社会经济状况而有着不同意义。作为全球17 个生物多样性热点之一④,西南山区蕴藏丰富的植物遗传资源。这些资源不仅是当地农业生产和农户生计的重要支撑,还为现代育种提供大量种质资源。面对当今气候变化和种植气候带偏移等不确定因素,在地保持丰富多样的植物遗传资源对拓宽品种遗传基础,提高整个农业体系抗逆力而言至关重要。另一方面,西南山区的喀斯特地貌形成了土地小而分散,水肥条件有限,基本靠雨水灌溉的农业生产条件。农业生产力制约了农户的生计,因此西南山区农村也是贫困人口较为集中的区域,是政府脱贫攻坚工作的重点。

农业现代化进程必然会从根本上冲击原来的农业体系。本研究通过对农户和乡村层面的追踪调查试图回答两个问题。首先,在1998 年—2018 年间西南山区农业在土地使用方式、作物结构、品种结构、生产方式、产业结构等方面发生了哪些变化。第二,这些变化对当地农业和农户生计产生怎样的影响和后果,尤其关注农户层面生产决策的进退空间,以及系统层面当地农业体系的抗逆力。本文试图通过探索农户在农业变迁中的角色和作用,理解他们在这一过程中的分化、压力、挑战和出路,重新审视农业生产者,尤其是贫困地区农户的粮食获取境况。

二、研究方法

本研究使用农户抽样问卷调查和半结构式访谈结合的方法,数据分别采集于2009 年和2019年的实地调查。2019 年的调查内容是对2009 年调查的追踪和延展,旨在描述当地农业生产方式和种植结构的变化。

2009 年的调查主要关注农户在1998 年、2003年和2008 年三个时间节点⑤的品种和作物结构。采用判断抽样方法选择省(自治区)和县,省(自治区)的选择以生物多样性热点为依据,县则依据经济水平分别在每个省(自治区)选择一个相对富裕的县和一个相对贫困的县。⑥采用系统抽样确定乡、村和户,具体做法是将收入水平按照高中低分层,每层各选一个。因此,在广西西部地区、云南和贵州共选取6 个县⑦、18 个乡镇、54个村总计162 个受访农户作为调查对象。需要说明的是,由于西南山区整体属于全球生物多样性热点区域,生态环境异质性较强,以收入水平为抽样标准不会掩盖当地生态环境的差异,被调查村的海拔范围从不足一百米到接近三千米。为同时记录受访者对相关问题的主观感受和态度,半结构式访谈与调查同步进行。

2019 年的调查是在2009 年的基础上进行的固定连续样本的追踪调查。追踪信息收集的时间节点是2018 年,以期呈现2009 年—2018 年间农业生产方式和种植结构的变化。2019 年追踪调查了53个村⑧141户,104户为2009年调查的追踪户,37 户为替代户⑨。为多方面呈现农业结构变迁,2019 年的调查除与2009 年的调查主线保持一致外,还增加了对农业生产方式、产业发展、产品用途,以及农户食物获取等内容的调查。⑩

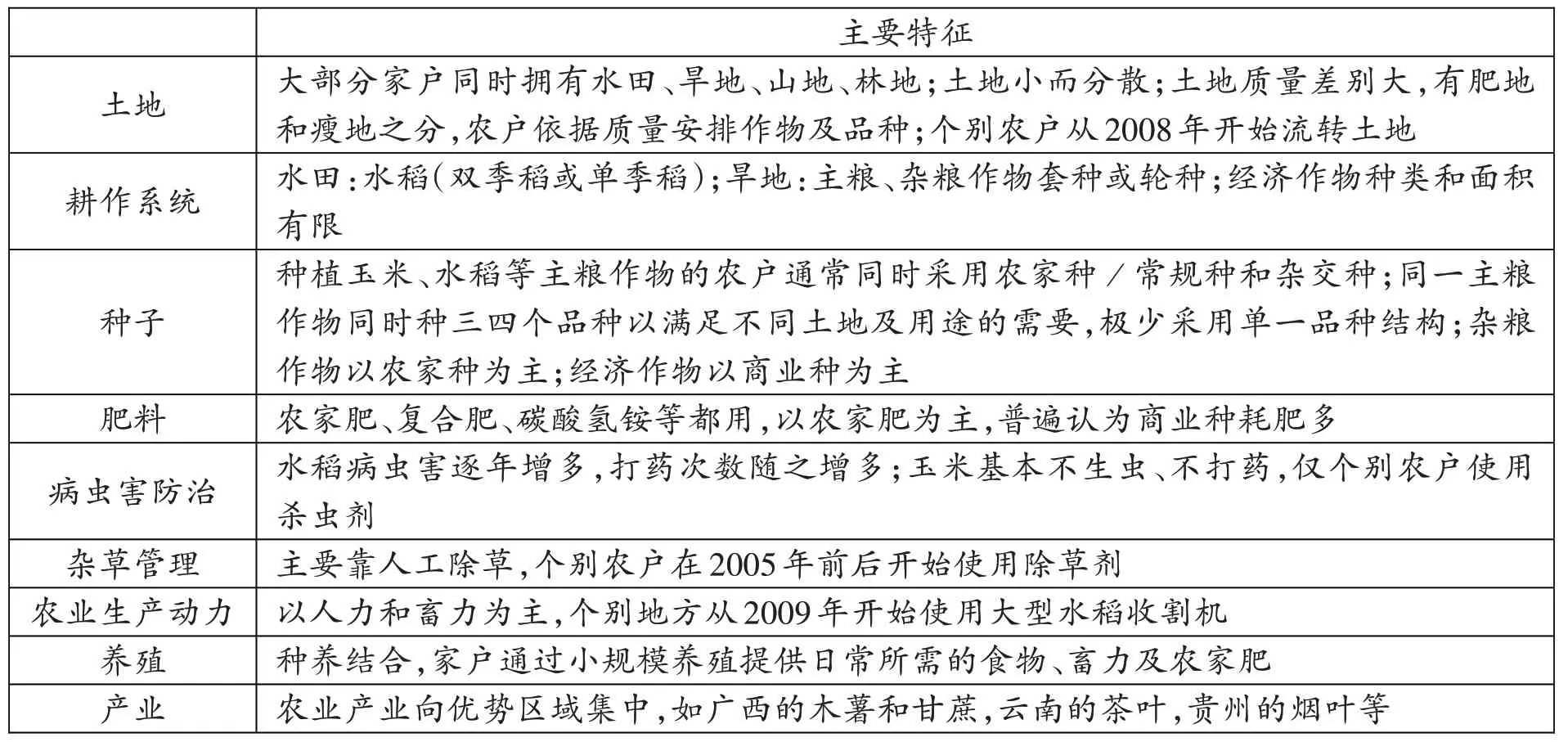

表1:2009年西南山区农业生产的主要特征

三、研究发现

20 世纪末的一项研究⑪发现,西南山区农民的种子体系与正规种子体系⑫之间存在系统性分离,即农户使用的大多数种子来自农民种子体系,以农家种为主的地方品种在山区农户长期的选育改良下具备很强的适应性。相比之下,正规育种机构或公司选育的品种由于适应性差,获取成本高,与农户留种习惯不符等原因被当地农业体系排斥在外。进入21 世纪,尤其在加入世界贸易组织之后⑬,农业技术推广和市场化步伐加快。后续对该地区的研究发现,从1998 年到2008 年,西南农户采用品种的商品化率大幅提升,跨国公司在品种供给中的作用凸显。⑭

笔者在2009 年的调查发现,在1998 年到2008 年间,尽管包括品种在内的现代农业生产技术已在当地推广,农户依然以低投入⑮生产方式为主,生产规模有限,产业结构简单,主要特征归纳于表1。

2009 年以来,我国农业发展的科技、市场和制度环境皆发生很大变化。这必然会对西南山区农业产生直接影响。本文主要围绕土地使用、生产方式、作物结构和产业发展等方面追踪这期间的变化。

(一)土地使用

2008 年出台的《中共中央推进关于农村改革发展若干重大问题的决定》推动了农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权。2019 年的调查发现64%的受访农户正在流转土地,其中,47%的农户将土地转出,13%的农户将土地转入,4%的农户转入与转出土地同步发生。农户转出土地的主要原因包括国家征地、公司包地、合作社入股,以及农户间交易。流转通过正式合同或口头约定发生。租金一般以现金方式给付,但农户之间的流转也有实物给付的情况,且给付物通常为所种的农产品。此外出于互助需要,农户间也存在无偿转让土地的情况,即一方为另一方履行土地看管的义务⑯,使土地免于撂荒,作为回报,使用者可免租金。流转土地的租金差距较大,年租金从每亩300 元到1200 元不等,取决于地块位置、类型、用途、租用年限,以及定价发生的年份等。

当地农户将水田改造为旱地(以下简称“田改旱”)的情况非常普遍。除了因为水田长期缺水外,有时也是出于农户主动调整种植结构,发展旱地(经济)作物的需要。然而,水田缺水并不完全是由气候生态因素决定的,“田改旱”对有些农户而言是受制于周围地块的种植结构及生产条件而被迫进行的土地改造。例如,有农户明确表示,“2012 年水田从3 亩减少到1.2 亩,部分水田改成旱地,因为旁人‘田改旱’导致用水不方便,犁田没有路,很困难,使得没办法种水田了”(B 县农户1,2019 年1 月22 日),“2012 年之后村里家家都在水田种茶,水放不进来,就把山田改旱地了”(D 县农户1,2019年5月28日)。

(二)农业生产方式与技术采用

技术是生产方式变迁的核心驱动,由此带来资本对劳动力的替代,农场规模的扩大和种植结构向少数几种作物倾斜。在工业化进程中农业体系经历了三次技术革命,分别是1900 年开始的“机械革命”、1945 年开始的“化学革命”,以及20世纪80 年代开始的“基因革命”。⑰这些技术革命的成果在当代几乎同步进入西南山区,并对当地农业体系产生全方位影响。通过采用一系列省工、增产导向的生产技术,山区农业从传统的低投入劳动密集型生产方式,逐渐转变为现代的高投入机械化生产方式。

1.主粮作物的品种采用

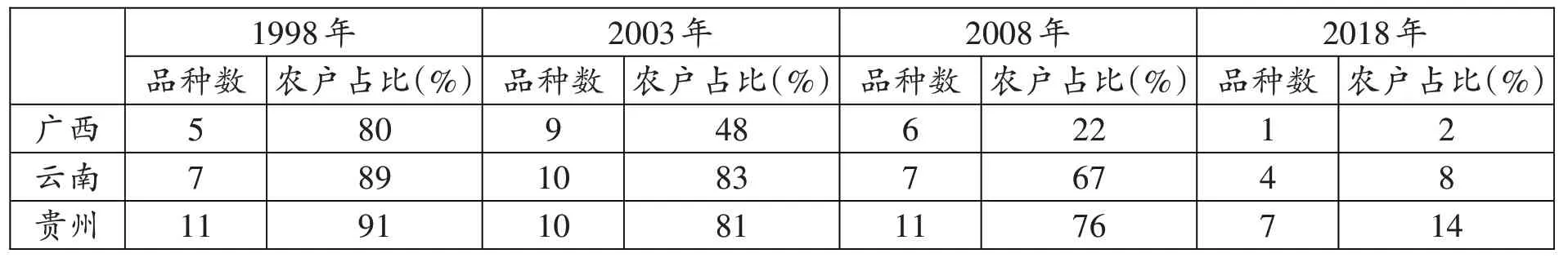

当地粮食作物以玉米和水稻为主,近年来农户所采用的主粮作物品种的商业杂交种比例增加且结构趋于单一(见图1 和图2),玉米尤其明显。2009 年的调查发现,对绝大多数农户而言,同时种植多个品种并保留农家种不仅能够降低风险,而且也是符合不同土地肥力及产品用途需要的策略性选择。随着主粮品种商品化程度的提高,农家种的数量、面积和种植户比例都明显减少(见图1 和表2)。在杂交种采用率大幅提高的同时,种子价格却不断攀升。例如广西玉米杂交品种ZD619 的价格从1998 年的5.7 元/斤(其中政府补贴2 元/斤),到2008 年的20 元/斤,再到2018 年同系列的ZD808⑱价格达到每斤50元—60 元,二十年间涨了十倍。对比种子价格的涨幅,这一时期玉米收购价格涨幅却非常有限,从1998 年的0.36 元/斤,到2009 年0.85 元/斤,再到2019 年0.9 元/斤,二十年间涨幅不足三倍,而且后十年的价格几乎持平。

图1:2018年玉米和水稻采用杂交种的面积比例

图2:2018年玉米和水稻采用单一杂交种的农户比例

表2:1998年—2018年农户保留玉米农家种的情况

2.除草剂

除草剂作为农药的一种,近年来被西南山区农户广泛用于多种作物。在2009 年的调查中,仅有1 户明确提到使用除草剂,且仅用于速生桉。而到2019年,61.7%的农户正在使用除草剂,以草甘膦和百草枯⑲为主,还包括阿特拉津、莠去净、封草药、敌草快等。对农户而言,除草剂的使用成本远低于其他农药,其市场价格每瓶为15 元—50 元,每亩地喷洒一次仅需12 元—60 元。作为一项省工的,低成本且易于获取的技术产品,除草剂抑制或消灭杂草的功效被视为节省农业劳动力或应对劳动力短缺的有效手段。农户往往根据个人需要和经验决定使用的频率、时间、地块以及作物。例如,有农户表示“玉米每年用三次除草剂,但种黄豆和黑豆的地块不用”(A 县农户1,2019 年5 月10 日),“玉米、洋芋和黄豆用除草剂百草枯和草甘膦,每季打两次,分别用在播种和出苗时,种菜不用除草剂”(F 县农户1,2019年7 月7 日),“除草剂以前用的是百草枯和草甘膦,通常收洋芋之前再打一次,方便收”(F 县农户2,2019年7月6日)。

农户对除草剂并非没有顾虑,已有农户在自己或他人使用除草剂时发现了问题,包括对土壤和环境的破坏,对人体健康和食物品质的影响等。有农户感慨,“科技发达了,人变懒了,2015年之前家家用农家肥,人工除草,不用农药,现在当地普遍用除草剂,对土壤的影响大,气味浓,销售公司来自江苏、河南、云南和广西,听说百草枯国家2017 年就禁用了,草甘膦很便宜,只卖几块钱,还有一些打到辣椒和玉米地里的,种类花里胡哨”(E 县农户1,2019 年7 月12 日)。还有人提到,“当地滥用除草剂,造成重金属污染,主要是草甘膦,使用到现在,百草枯是从2012 年开始用的。药瓶子被乱扔,污染水,会致病。(贵州)省农业(农村)厅提倡农户‘宁要草不要草甘膦’,除草剂用在玉米和生姜,后来生姜地理标志申请不下来就是因为重金属超标”(E 县农户2,2019 年7 月14日)。

上述问题的存在使一些农户表示坚持不(再)用除草剂:“除草剂现在不用了,曾用过两年,周围人说它对土壤有破坏,使土壤板结,还伤苗”(E 县农户3,2019 年7 月10 日),“玉米不用除草剂,因为种来自己吃,用了除草剂有毒”(D 县农户2,2019 年5 月26 日),“自留地不用除草剂,因为套种豆类和瓜菜,(用了)会影响质量”(C 县农户1,2019年5月21日)。

3.杀虫剂

2019 年调查中有56%的农户正在使用杀虫剂防治病虫害。许多农户反映当地病虫害增多,一些重大病虫害甚至严重威胁区域粮食安全,例如2017 年下半年水稻矮缩病使广西B 县水稻产区大面积绝收,2019 年上半年西南山区玉米因草地贪夜蛾致大幅减产。

农户对不同作物病虫害防治的投入及农药用量有差别。主粮作物水稻的农药消耗量最大,有些地方开始推广生物农药。“种水稻用农药,县农业局宣传用杜邦‘康宽’⑳,生物农药,洒两次,但太浓太麻烦,要用小桶稀释,所以这几年不用了,2018 年和2019 年用‘叶茂青’,明年打算换回杜邦‘康宽’,因为低毒”(A 县农户2,2019 年5 月11日)。

2009 年调查中农户普遍反映玉米很少生虫,几乎不用打药。近年来随着玉米虫害增多,农户开始使用农药,“玉米2019 年开始有虫子了,是草地贪夜蛾,开始用农药”(A 县农户3,2019 年5 月10 日),“玉米这几年病虫害也多了,可能因为与经济作物套种的缘故,要用农药”(C 县农户2,2019年5月17日)。

经济作物的农药用量普遍较大,一方面是由于经济作物高度集约的生产方式容易诱发病虫害,另一方面是因为相对于口粮作物农户对其更为重视,出于对经济效益的考虑,更愿意增加经济作物病虫害防治的投入,以期降低投资风险,获得稳定的市场回报。据农户说,“2018 年开始种沃柑,在开荒地种,沃柑每个月打药1—2 次,市场价格不稳定,投资高”(B 县农户2,2019 年1 月19日)。

有些经济作物使用的农药种类已被下游加工或收购企业明确限定,例如,“甘蔗打药根据的是糖厂和保险公司的建议”(C 县农户3,2019 年5月16 日),“白茶的农药由公司提供,其他茶的农药自己选”(D 县农户3,2019 年5 月24 日),“种烤烟用 烟叶 站 发的 药”(F 县农 户2,2019 年7 月13日)。

在防治病虫害过程中,已有农户意识到,尽管使用农药,且药效不断升级,但没能实现有效控制,新的病虫害不断出现。例如,“柑橘病虫多、打药多,水稻也是病虫多、打药多,大概是生态变化和气候变化的原因,越打药越产生抗性,需要的量就更 大”(C 县 农 户4,2019 年5 月18日)。调查发现,44%的农户在种植过程中不使用任何杀虫剂,除了因为一些被调查村位于高海拔地区,当地生态环境制约病虫害发生之外,还存在另外三种情况:一是品种本身有抗性;二是农户为节约经济成本,在病虫害发生时对种植结构中相对次要的作物选择放任不管;三是农户从食品安全角度出发,对农药使用持谨慎态度,这种谨慎既体现在农户对自用食物的生产中,也体现在农户生态转型的实践中。

4.农业机械

近年来农户使用农机的比例有所提高。2019 年调查发现,采用机器从事耕、种、收、修(剪)劳动作业的农户占33.3%。农业机械已能覆盖多种作物,例如“水稻田用机耕机耙,用微耕机耙田”,“人工插秧、机械收割”(C 县农户5,2019年5 月18 日);“茶叶用小型机采摘”,“用机器修剪茶园,每年用一次轻型机械,每三年用一次重型机械”(D 县农户4,2019 年5 月29 日);“烤烟用小型耕土机进行机耕,用机子移栽,用大拖拉机翻土”(F县农户3,2019年7月16日)。然而,在当地农业体系中仅有部分劳动被机器替代,有些劳动依然离不开人力,有农户在“山区种玉米依然用人工犁地,人工收获”(A 县农户4,2019 年5 月10日)。

2004 年我国出台《农业机械化促进法》,之后陆续制定一系列配套政策,包括中央财政和地方财政对农民及农业生产组织购买农业机械给予不同方式的补贴。㉑西南山区机械化水平的提高与补贴政策在当地的落实相关,由此带动农户以购买或租赁方式使用农机。有农户说自己“2010年花四千多元购入一台微耕机,自付六百元,余下都有补贴,当时政府大力推动农机,现在补贴少了”(E 县农户4,2019 年7 月8 日);还有的农户在“种春玉米之前租用手扶拖拉机翻地,全屯(自然村)有一两台,犁田每小时90 元,每亩地作业需要2小时”(A 县农户5,2019年5月11日)。

研究还发现,西南山区农业需要适用于当地生产条件的小型机械。“2009 年开始用北方大型收割机收水稻,2014 年有了本地中小型收割机,价格十多万元,租金100 元/亩”(B 县农户3,2019 年1 月20 日)。同时,机械作业对田地条件有要求,例如“种水稻用机耕机耙,机耕路四五家共用,每户出资2500元修路,不够的政府补贴”(D县农户5,2019 年5 月27 日)。因此,因地制宜的机械研发并加大政府农田改造的力度有助于提升当地机械化水平,然而“水稻机械化的瓶颈在于机耕稻对沟坝有要求,但农田改造项目资金有限,而对西部山区的改造需要投入很多,平原地区改造需要600 元/亩,西部山区则需要1000—2000元/亩”(C县农户6,2019年5月23日)。

值得注意的是,机械化会间接影响作物结构。机播机收的潜在要求是,同种作物,连片种植且成熟期相同,由此必然会降低作物及品种的多样性。农户“以前同时种好几个品种,现在每年只种一个品种,统一成熟后用机器收,不麻烦”(A 县农户6,2019年5月9日)。

在一些情况下,机器并非当地农业动力的首选。这一方面是因为部分农户的能力达不到机械化的要求,往往这些农户由于“年纪大了,开不动微耕机,只能用人工”(E 县农户5,2019 年7 月7日),或者“用人工和牛犁地,但自家不养牛了,请人犁地,人工费100—150 元/亩,包吃”(A 县农户7,2019 年5 月8 日)。另一方面也存在农户出于减少浪费,保持产品品质而主动放弃使用机器的情况,例如有农户表示“水稻用机器收割每亩少收100 斤”(B 县农户4,2019 年1 月21 日),“尽管种茶用机采省工(机采50 公斤/天,人工10 公斤/天),但人工采茶质量高点,收购的价格也高点”(C县农户7,2019年5月22日)。

当地农业生产方式的上述转变与农户种植结构的整体性改变密不可分。

图3:2018年种植主粮作物的农户比例

图4:2018年主粮作物的面积比例

(三)种植结构

当代农业结构的转型过程可被视为生产者从非市场导向的生产向市场导向生产的转变过程,后者表现为为获取现金收入而生产具有交换价值的农业商品。㉒生产方式工业化使农业生产者对投入品市场的依赖增强,由此导致的对现金收入的需求增加又会进一步加速生产的商品化进程。农业生产的商品化趋势对西南山区农业种植结构的影响主要可从主粮作物及农业产业两方面的变化加以理解。

1.主粮作物

近年来农户粮食作物的种植面积呈减少趋势,尤其是玉米、水稻、马铃薯和大豆等主粮作物。2009 年受访的162 户农户全部种植主粮作物,而2019 年调查发现,尽管大部分农户依然种植主粮作物(见图3),但面积相对很小(见图4),16.3%的农户甚至没有种植包含杂粮在内的任何粮食作物(见表3)。

表3:2018年农户种粮的主要用途

调查发现,当前农户种粮主要为自用(见表3),用于口粮和饲料,仅15.6%的农户有余粮销售。除个别农户将粮食销售到乡镇国营粮食管理所(以下简称“粮所”)外,大部分售粮农户选择以低于粮所收购价0.06 元—0.1 元的价格直接将粮食销售给商贩。“2008 年之前将稻谷送到国营粮所,后来因为觉得运输麻烦就便宜点卖给商贩了”(B 县农户5,2019 年1 月20 日)。此外,一些农户也愿意将多余的玉米以低于市场10%—20%的价格卖给同村的养殖大户。

另一方面,当地零售市场在1998 年—2019 年的粮食价格总体呈小幅波动,但近几年有明显的上涨趋势,这意味着农户获取食物的成本提高。2018 年,玉米价格为1.1 元/斤—1.3 元/斤,2019 年涨到1.35 元/斤,同时期大米价格从2.7元/斤涨到3 元/斤。与之相比,粮食收购价保持平稳,2018 年稻谷收购价是1.3 元/斤,农户反映这一价格常年变化不大,一般以0.05 元—0.1 元的幅度波动。

粮食作物种植面积比例的下降直接导致农户减少养殖,而养殖活动的减少也会进一步降低农户的种粮意愿。调查发现大部分农户目前不再养猪和牛,7.1%的农户没有从事任何养殖活动。农户放弃养猪主要与粮食作物种植面积减少,2016 年—2017 年猪肉市场价格走低,政府对养殖户提高环保要求,以及家庭农业劳动力减少有关。有农户提及,“2015 年之后就不大规模养猪了,因为没有粮食喂,当时猪肉只有5 元/斤,养了亏本。此外政府出于环保目的还对养猪进行限制”(B 县农户6,2019 年1 月21 日)。于是农户通常“只养1 头过年猪,每年七八月份开始养,自己种的玉米不够喂,每年还要买500 斤—600 斤玉米”(A 县农户8,2019 年5 月10 日)。农户放弃养牛则主要与粮食种植减少以及农业机械替代畜力有关。相对来说,大部分农户依然保留养鸡的习惯,每户每年养鸡规模一般为10 只—20 只。当前,不管是零星养猪还是小规模养鸡,多数农户都出于自用目的。

2.农业产业

西南山区粮食作物种植面积的减少与当地农业产业化进程加快有关,尤其值得关注的是农户加入和退出产业的动态变化及原因。当前产业发展呈多元化和区域聚集的态势,例如B 县的柑橘产业、C 县的烤烟产业、E 县的花木产业等。总体而言,2019 年当地70.2%的受访农户以不同方式被吸纳到农业产业化的进程中,其中广西农户的产业化比例是67.3%(其中B 县为100%),云南为92%,贵州为47.6%(其中F 县为4.7%)。在加入产业化生产链条的农户当中,26.3%的农户以土地转出方式加入,31.3%的农户同时加入两个(含)以上产业链。按农户加入比例从高到低排序,排名前五位的产业分别是茶叶、林果、烤烟、速生桉和旅游产业。

农户加入产业化生产链条的情境有所不同,概括起来主要有以下几种情况:第一,延续当地具比较优势的传统产业,如云南C 县和D 县的茶叶。第二,政府带动发展扶贫产业,如广西A 县的核桃。第三,顺应地方产业发展的结构性调整,如云南C 县的烤烟和广西B 县的柑橘。第四,加入“政府+企业+合作社”联合的产业模式,如贵州E 县的刺梨。第五,完全在企业主导下从事生产。这里又分为两种模式:一种是当地农户为企业提供原初农产品,如石斛和西瓜,这种模式一般面临下游收购需求不稳定的风险,且农户得到的利润较低;还有一种是当地有产业链甚至自有品牌,能够进行产品初加工及包装,如取得地理标志认证的生姜产业等。第六,农户自发进行产业选择。这种情况对应的是“小农户”连接“大市场”的挑战,对农户而言风险较高,且在很大程度上取决于农户个人获取生产技术以及寻找市场机会的能力。

在农业产业化进程中,农户加入产业化经营后还面临着退出产业的抉择。过去十年,农户层面的产业更替在一些较早开始产业发展的区域已经出现。受访农户中有过退出产业化生产链条经历的占比29.8%,其中广西有49%(尤其B 县产业转换频繁且农户覆盖面广),云南有16%,贵州有24.8%。农户所退出的产业主要涉及甘蔗、木薯、烤烟、速生桉等,退出的具体原因列举如下:

(1)甘蔗

“2009 年—2012 年种甘蔗,后来价格降低,糖厂价给得不公平,从520 元/吨压到380 元/吨,算上肥料和人工,不划算”(A 县农户9,2019 年5月10 日);“2011 年不种甘蔗开始种树,因为当时糖厂没有关系就只能后砍,使得甘蔗留在地里品质下降,影响效益”(C 县农户8,2019 年5 月20日);“2016 年开始不种甘蔗,因为糖厂换老板,加上精准扶贫项目鼓励农户自己选产业就改种其他了”(A 县农户10,2019 年5 月10 日);“2009 年之前山地种5 亩甘蔗,价格100 元/吨,去掉成本投入,没有收入,当时政府支持种树,所以2010 年改为种杉木树”(C 县农户5,2019 年5 月18 日);“2000 年—2017 年种甘蔗,之后不种甘蔗改种玉米,因为孩子出去打工,家里没有劳动力”(D 县农户2,2019 年5 月26 日);“2010 年之前种甘蔗10亩,因为种甘蔗的人工贵不赚钱,就不种了(B 县农户5,2019年1月21日)。

(2)木薯

“2010 年之前旱地种木薯,后来土地承包给外来的老板种柑橘,一个生产队共100 多亩地都包给了同一个老板,期限20年,每亩价格500元/年”(B 县农户2,2019 年1 月20 日);“2010 年之前种木薯8 亩,因为淀粉厂污染被关闭,有人来承包土地,比较一下继续种不划算,就外出打工,2011年后土地出租给人家种香蕉了”(B 县农户5,2019年1 月21 日);“2011 年之前旱地种木薯,2012 年旱地种上速生桉,因为别人在周围地块种速生桉,不得不种,而且淀粉厂环保不过关,没人来收木薯”(B县农户8,2019年1月22日)。

(3)烤烟

“2009 年以后小烤房换大烤房,小烤房需要4个工,大烤房需要14 个工,且20 亩为单位,少了不划算,由于没有地,费人工,继续种烤烟就不划算了,品质不同收购价不同,不如打零工”(F 县农户5,2019 年7 月12 日);“2012 年之前种烤烟3亩,2013 年开始就不种了,2012 年当地开始拆迁,别人种桃树就跟着种,因为是见效快的树,能赶上补偿”(F 县农户6,2019 年7 月12 日);“2011 年之前种烤烟50 亩,2012 年—2018 年把地送给别人种,因为这段时间在BJ 市里照看孙子”(F 县农户7,2019 年7 月13 日);“2013 年之前种烤烟10亩,轮换不同地块种植,2014 年之后不种了,因为太费劳力,对身体素质要求高,晚上得不着睡觉,种了18年,怕了”(F县农户8,2019年7月13日)。

(4)速生桉

“2006 年种速生桉,投资少,2014 年不种了,因为影响周围农户种木薯,不好意思,所以砍了种甘蔗,当时没发现明显的影响,时间长了就发现了旁边生长的木薯果实都小”(B 县农户9,2019年1月21日)。

(5)茶叶

“2016 年开始不种茶开始种杉木树,因为人工不够,优先考虑去打工,在家的老人年纪大了,管茶管不了”(D 县农户6,2019年5月28日)。

(6)生姜

“2010 年之后不种生姜,有风险,如果出现‘姜瘟’,得间隔至少7—8年才能再种,最好是种1年隔3年”(E县农户6,2019年7月9日)。

概括来说,农户退出产业是一系列因素联合作用的结果,这些因素包括:地方产业结构调整引起下游产业链布局改变,市场价格大幅波动带来农户风险增加,环保相关制度环境收紧,作物对生态环境的消极影响显现,以及农户家庭生计结构改变造成农业劳动力不足等。可见,农户退出产业有主动和被动之分,主动退出意味着有更适合的生计或产业选择,被动退出则意味着当前的产业链条难以在当地维续。

在农业产业化进程中,一些地方开始尝试产业升级,包括申请农产品地理标志,发展生态茶产业及稻田养鱼等。有的农户“从2018 年开始在稻田养鱼,在稻谷扬花的时候收鱼600斤,以15 元/斤卖出”(C 县农户9,2019 年5 月20 日),还有农户在调查中表达了生产转型的计划,“打算2020年在稻田养鱼,发展生态养殖,以前就是这样。以6—7 元/斤买鱼苗,放到稻田里,换换水,鱼的味道就不同了,再以15 元/斤卖出”(D 县农户7,2019 年5 月26 日)。还有农户提到,“2015 年政府动员村里种生态茶,承诺收益1200 元/亩。种茶使用农家肥、复合肥,以及茶叶专用肥,因为要做生态茶,所以不用除草剂,手工采茶。生态种植产 量 低,但品 质 好”(D 县农 户8,2019 年5 月28日)。

在产业升级过程中,农户逐步认识到工业化生产方式存在的问题以及升级面临的瓶颈,比如当地农户意识到“生姜的地理标志申请不下来是因为使用除草剂使土壤重金属超标”(E 县农户2,2019 年7 月14 日)。当地从事生态茶种植的农户抱怨道,“村里收购的时候对生产方式不加以区分,而有的农户种植方式并不生态,但由于没有区别定价,品质不统一,所以收购价格一直上不去”(D 县农户9,2019年5月27日)。

四、变迁带来的影响及后果

上述发现表明,西南山区农业正在经历结构性变迁。需要思考的是:这些变化在当地产生哪些影响及后果?变迁如何在不同生产者之间,以及生产的不同环节发生?变迁是单向度的,抑或包含多种可能性?

(一)“去粮作”与耕地种树

当前西南山区农业种植结构呈现两个明显特征:粮食作物的减少(以下简称“去粮作”)和在耕地种树。农户“去粮作”与土地结构、种植结构,以及家庭生计结构等的调整密切相关。

首先,由土地结构调整带来的“去粮作”大多数情况下起因于农户将土地转租出去。例如有的农户“2011 年之后把水田租给别人,每年得到600 斤稻谷”(C 县农户10,2019 年5 月21 日),“2017 年开始将5 亩土地流转给合作社种刺梨,不种玉米和洋芋了,合作社每年支付农户500 元/亩的流转费”(E 县农户8,2019 年7 月10 日)。此外也包括土地被征用的情况,农户表示自己“不种粮改种树,为了征地拆迁时得到补偿”,“2012年被征旱地8 亩、水田0.84 亩,价格3.38 万/亩,被征走的红泥地是好地,剩下2 亩沙地,产量低。好地全部被征走,沙地种不出玉米,只能种黄豆”(F县农户9,2019年7月15日)。

第二,农户种植结构调整导致的“去粮作”较为普遍。一些农户表示“响应当地政府号召进行了水田改旱地和旱地改茶地(将1.5 亩水田改为旱地就不种水稻了,同时将2.5 亩旱地改为茶地也不种玉米了),完成土地改造之后从2011 年开始全部作为茶园,还能获得每年150 元/亩的退耕还林补贴”(D 县农户10,2019 年5 月27 日),也有的农户说道,“2013 年之前种水稻2.8 亩,之后因为天旱改种玉米,这几年开始种烟叶,在水田轮种玉米和烤烟。2013 年之后村里不种冬小麦改种烤烟了”(C 县农户11,2019 年5 月20 日),还有些农户因为劳动力不足而放弃种植粮食作物,如“近两年种甘蔗的规模扩大,甘蔗种植增加到340 亩,没时间管就不种玉米了”(C 县农户12,2019 年5 月20 日),“2013 年开始不种玉米,因为种茶比种玉米‘松快’,成本投入少,人工投入也少,种玉米还倒贴钱”(D 县农户11,2019 年5 月26日)。

第三,农户家庭生计结构调整导致粮食作物减少。例如有农户“大量调减和放弃粮食作物是因为退休后收入够用,可以买,种得太辛苦”(B 县农户10,2019 年1 月22 日),或是因为“家里在街上做生意,还得带小孩,就把水田承包给别人了”(B县农户11,2019年1月23日)。

种植结构中的“去粮作”现象与小规模家户养殖减少有关。“去粮作”体现了农户从种养循环到种养分离的转变。此外农户以家庭为单位的流动性增强也令养殖活动难以维持。一旦农户退出养殖,便终止了家户内农家肥的生产,之后农户获取农家肥将主要依靠大型养殖场或养殖专业户,由此也改变了农家肥的成分及其对土壤营养物循环的作用。

调查发现,耕地种树是结构变化的另一趋势,尽管农户种树的目的不尽相同。2019 年66%的受访农户在耕地种树,其中大部分是出于发展产业的目的,包括发展林果产业以及与旅游产业相关的花木产业,少数农户出于产业发展之外的目的,比如为获取征地补偿,为家庭节省农业劳动力,以及对贫瘠土地的策略性利用等。在农户对土地的利用策略方面,农户在不同时期的做法值得对比:2009 年的调查发现,在以粮食作物为主的种植结构中,农户为充分利用土地资源,将玉米农家种或耐旱耐瘠的杂粮作物种在“差地”里,这些品种或作物往往比在“好地”表现出较强的适应性。在2019 年的调查中,由于绝大多数农户不再保留农家种,加上种植结构中的“去粮作”趋势,在“差地”种玉米或杂粮作物几乎不可能,农户便在“差地”种树或直接将其撂荒,而在“好地”种经济作物或将其流转出去,导致当前大量相对贫瘠的土地无法被用于农业生产。与此同时,农户的食物自给比例却普遍偏低(见表4),35.5%的受访农户食物自给比例不足20%。这反映了当地农户对农业的依赖程度降低,46.1%的农户农业收入占总收入的比例不足20%(见表5)。

当前国家法律体系中对耕地种树的规定尚不够明确。《土地管理法》和《基本农田保护条例》明确禁止占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼,但在处罚条例中只涉及对挖塘养鱼的处罚。㉓尽管一些农户意识到不能在承包地种杉木,且当前水田缺水可能与所种作物有直接关系,但并没有改变现状。国家要求严守耕地红线,归根结底是要守住基本农田。目前尽管耕地保得住,各地耕地种植结构的变化却很大。国家规定了耕地用途,但对“种什么”只是进行政策引导,这显然对于保证粮食安全,尤其是农户的口粮安全而言是不够的。

表4:2018年农户食物自给比例

表5:2018年农户收入中农业收入占比

西南山区种植结构的改变并非一蹴而就,而是经历了结构上的过渡。在农户层面,这一过渡主要是通过作物主次结构演进和“田改旱”实现的。由此直接导致水稻以及以玉米为主的旱粮作物面积大幅甚至永久性减少。耕地种树和“去粮作”之间的紧密关系在作物主次结构的演进中得以清晰地呈现:在种树初期,农户通常套种粮食作物,随着树木壮大,农户逐步调减所套种的粮食作物的面积和种类,至树木成熟不再适合套种,便形成单一且相对稳定的种植结构。一些农户甚至为种树而进行土地的“田改旱”改造。

(二)农户的理性权衡与意外后果

西南山区农业结构的变迁带动且体现了农户对粮食作物和经济作物的重新定位和理性权衡。农户从事粮食作物种植通常以“成本-收获”为权衡依据。收获所得并不需要在市场兑现,这是由农户种粮的目的决定的。表3 中,81.6%的农户种粮以自用为主要或唯一目的。农户生产粮食主要是为了满足口粮需要并节省现金开支,同时由于自用食物在生产方式上有别于市场导向的产品,对农户而言将原本打算自用的食物卖到市场便不划算,仅有15.6%的农户将吃不完的粮食拿出去售卖。多数农户都尽量将产粮数量与自用需求匹配起来,实在难以满足自用需求的农户会从市场购买部分粮食作为口粮或饲料的补充。而农户种植经济作物则以“成本-收益”为权衡依据。收益既取决于产量,也取决于市场价格,因此农户在致力于提高产量的同时密切关注市场价格。由于农业生产的周期性,农户进入产业时的市场行情并不意味着预期收益的实现。市场导向的生产必然形成生产者对市场的高度依赖,加上市场本身的不确定性,致使农户在选择经济作物,加入产业时不得不带着“赌”的心态。此外,在一些产业链上,农户的收益除了与产量和价格相关,还与产业链下游加工企业制定的收购(潜)规则有关,例如从事木薯、烤烟和甘蔗生产的农户对产业链下游收购加工企业的依存度很高,体现了下游主体强大的买方权力。

生产方式和种植结构的改变也为农户带来一系列意外后果。具体包括:在农户对商业种子依赖性与日俱增的同时需要面对种子价格的持续上涨,当地农家种消失的速度令农户始料未及,包括速生桉、杉木在内的一些作物对当地水土及其他作物产生长期不良影响,农户在发展产业的同时需要面对农产品的市场风险,近年来粮食价格上涨增加了农户食物获取的成本,除草剂对当地生态环境和农产品品质的消极影响日渐凸显,大量使用杀虫剂却没改变当地病虫害日益严重的状况,以及机械化对作物及品种单一化的内在要求导致耕作系统多样性减少等。农户能否应对或消除这些意外后果,取决于其在生产方式和产业选择上有着多大的进退空间,是否存在替代性方案。农业体系的替代性方案反映了农户,尤其是小农在多大程度上能够维持农业生产的相对自主性,抵挡住外部不利因素的扰动。㉔

(三)农户的选择与替代性方案

农户生产的自主性通常受技术条件、生态自然环境、邻近地块及作物、产业链下游、观念及制度等多种因素的影响。2019 年调查发现,相较十年前,农户在生产中的自主性降低,决策空间缩小。农户之间通过乡村共同体、邻近土地及作物发生联动,由此使个体生产者独立选择的机会减少。很多情况下农户进行土地流转、“田改旱”,以及作物结构调整是受周围环境影响,而非完全自主选择的结果。

首先要关注的是土地流转的连片需求。例如,有的农户“2016 年承包出去1 亩水田,因为村里建蔬菜大棚,村集体需要连片”(B 县农户12,2019 年1 月21 日),“2014 年由于外面的老板来村里承包土地,对方有连片需要,就随村里大流把地承包出去”(B县农户13,2019年1月22日)。

与此同时,农户在一些情况下“田改旱”是迫不得已。例如有的农户说,“好久不种水稻,因为排水困难,原来的水田都成旱地了”(B 县农户14,2019 年1 月22 日),“‘田改旱’是因为周围都是林区,采光受影响,现在自然村一百多户,只有3 户的水田位置不遮光还能种水稻”(D 县农户12,2019年5月27日)。

此外,个别作物在耕作系统中产生的消极影响也会限制(周边)农户的选择。速生桉是其中一例,有农户提到,“2012 年在旱地种上速生桉,因为别人在周围地块种了速生桉,不得不种”(B县农户16,2019 年1 月20 日),“2013 年之前在旱地种本地黄豆品种,现在种速生桉,原因是,别人因为外出打工而在周围地里种上速生桉(以前这些地种木薯和玉米),就没法继续种黄豆了,因为挡光、影响地力和水分(速生桉的根系发达,能伸出去很远)”(B 县农户17,2019 年1 月21 日)。还有的农户“由于桑树地块旁边是别人的茶地,别人打药影响桑叶,会使蚕中毒,所以不种桑树了”(C 县农户13,2019 年5 月19 日),“2012 年开始在开荒的茶地种树,因为周围地块上种了树,影响茶叶采光”(D 县农户13,2019年5月27日)。

尽管当前西南山区农业受工业化生产方式的影响,但小范围内也存在有别于产业农业的生产方式。农户依然有动力延续传统种养模式。㉕可以看到,绝大多数农户在生产自用食物时采用的都是较为保守的方法,即不用杀虫剂、除草剂,以及包括激素在内的其他化学添加剂(如茶叶催芽剂等)。部分农户依然使用农家肥,少数农户甚至坚持在种植自用食物时使用农家种。另一方面,与工业化生产方式同步到达西南山区的还有生态农业生产方式。尽管当前生态农业覆盖面有限,却为农户拓宽了转型空间。一些农户在生产中采用融合传统与创新的生态方法,例如,生态茶、稻田养鱼等。后续值得研究的是,当前这种混合的生产方式是否将成为常态,还是只是转型时期的过渡。表6 总结了农户常规生产方式及其对应的替代性方案。对替代性方案的采用需要首先突破来自现有体制的限制,但如表6 中指出的,在当前的生产方式下,农户对替代性方案的获取面临不同维度的挑战,致使选择的进退空间趋于狭窄。归根结底,对替代性方案的获取能力取决于农户的自主性,即农户选择自己期望的生产方式和种植结构的能力。

表6:西南山区农业生产体系及其替代性方案

图5:农户的分化

(四)农户的分化

西南山区农业的变迁见证了当地农业生产从农户自循环模式向市场大循环模式的转变。农户自循环模式是以食物为中心的循环。农户通过在地选留种、社区内/间买种或换种、种植、收获、储藏、自用(粮食和饲料)、售卖(到本地市场)等行为实现农业生产和自我再生产。通过多元结构实现营养物在地循环。种子和食物的交易基本发生在本地市场,相对独立于外部市场,农户通过种养结合、粮饲结合的生产来满足自给的多元需求。自循环模式是生计农业的核心特征。市场大循环模式则是以现金为中心的循环。农户的生产和自我再生产高度依赖市场及相关商品链,生产本身需要现金以便从生产要素市场购入投入品,而生产所得又需要在产品市场实现交换价值以获取下一季生产及自我再生产所需的现金。在市场大循环模式下,以建立比较优势为导向的专门化生产难以满足农户自身的多元需求,农户主要通过市场获取食品及其他生活所需。大循环模式是产业农业的核心特征。

从生计农业向产业农业的转变导致农户的分化。从农户自给程度及其市场依赖程度两个维度可以描述这一分化。如图5 所示,在自循环导向的生计农业(A)和大循环导向的产业农业(C)之外,还存在逐渐脱离农业(B)的农户以及兼顾自给和市场需求,采用混合农耕体系及生产方式的多元农业(D)。当前占29.8%的没有加入任何产业的农户存在于A 和B 情境中。维持生计农业的农户主要是传统的种植户,此外还包括少部分退出产业的生态转型户。在以土地流转方式加入产业的农户当中,一些农户正逐渐减少农业生产,转变到“去农业”状态,其中一部分农户在土地转出后受雇于公司或合作社继续在土地上打工,成为农业产业工人。D 情境的存在体现了一些农户在发展产业的同时,依然保持较高的食物自给比例,体现出这部分农户在受市场驱动进行生产的同时,对家户粮食安全和食品安全的关注度较高。有的农户由于不再种植任何粮食作物且产业结构单一,从而对市场的依赖度极强,生产系统对自然气候和市场的抗逆力相对较弱,这类农户在C 情境中占据相当比例。由此,分化导致不同农户寻求进退空间,获取替代性方案的能力有差距。

五、结语

研究表明,过去二十年间西南山区农业已逐步实现从生计农业向产业农业的转型。农户发展产业农业的内在驱动力源自其生计系统的现金需求量增大,由此形成产业形态下现金大进大出的循环。农户加入和退出产业化生产链条的实际情况说明,农户较难通过大循环模式获得持续稳定的收益,产业化带来的产品过剩以及价格波动将农户导向生产的不确定性。而耕地利用方式、种养结构,乃至家户内的劳动力分配一旦发生实质性改变便难以在短期内进行调整。从自循环转向大循环直接导致农业生产与市场波动的共振效应,对农户而言,无论当下赚钱与否,始终要面对来自市场的不确定性。与此同时,面对近年来国际食物贸易关系的不稳定以及世界食物价格日趋频繁地大幅震荡,确保食物自给能力不仅关乎国家和地区的粮食安全,也是农业生产者生计的重要保障。

对西南山区农业而言,体现现代生产方式的种子、农化品和农业机械,在过去一二十年间几乎同步到达并对当地农业进行全方位的改造。农户因此面临选择,要么彻底遵循工业化生产方式,要么保留或建立替代性方案——从传统生计农业和当代生态农业中寻求增强抗逆力的有效途径。作为对“代谢断层”及其所引起的环境危机的应对,替代性方案在强调尽量不通过增加消费来消耗环境的同时,努力寻求重塑人类与自然代谢交换的方式。从农户目前普遍采用的混合生产方式及自用导向的多元耕作体系能够察觉,对当地农户而言,尚未完全消失的传统,和与日俱增的现代食品安全观念为提高农业体系的抗逆力保留了可能性,尽管当前面向可持续的,后生产主义的,生态农耕系统的转型依然是较为碎片化的呈现。

注释:

①Colin Sage,Environment and Food,Abingdon and New York:Routledge,2012,p.77.

②John Bellamy Foster,Marx’s Ecology: Materialism and Nature,New York,NY: Monthly Review Press,2000,p.163;Philip McMichael and Harriet Friedmann,“Situating the‘retailing revolution’,”in David Burch and Geoffrey Lawrence (eds.),Supermarkets and Agri-food Supply Chains:Transformations in the Production and Consumption of Foods,Cheltenham:Edward Elgar,2007.

③Philip McMichael,“Peasants Make Their Own History,But Not Just as They Please…,”Journal of Agrarian Change,Vol.8,Iss.2-3(2008),pp.205-228.

④“Megadiverse Countries,”Biodiversitya-z 网站,https://www.biodiversitya-z.org/content/megadiverse-countries,2022年11月28日访问。

⑤对系统的农业调查而言,所能获取的当年信息通常指的是调查发生的上一年的信息,因而在2009 年的调查中,所调查的当年情况指的是2008 年的情况。同时,调查分别追溯1998 年和2003 年的信息除了为进行同时段的比较之外,还考虑到1998 年前后地方政府和(跨国)种子公司开始在西南山区推广玉米杂交种,2003 年我国正处在加入世界贸易组织,落实相关法规制度框架,并放开国内主粮种子市场的初级阶段,因此追溯并比较1998 年和2003 年的信息还与政策及现实拐点相呼应。2019 年的调查主要是为了追踪受访户及乡村在2009 年之后发生的变化,因此在研究设计中没有人为选取时间节点,而是按受访者的具体情况记录变迁过程中的关键转折。

⑥2009 年调查时选定的三个相对贫困县,即广西的A县、云南的D 县和贵州的E 县,同时也在2020 年国家脱贫攻坚工作最后52个贫困县名单之列。

⑦编码分别是广西西部地区的A 县和B 县,云南的C 县和D 县,贵州的E 县和F县。

⑧2009 年调查的54 个村中有1 个村已经实现整体城镇化,村民身份变更为居民,不再保留耕地,因此不在2019年追踪调查的范围之内。

⑨替代户生计状况和经济水平与缺失的追踪户情况相似。

⑩在2009 年的调查中,与生产方式、产业发展、产品用途及农户食物获取相关的研究发现主要来自农户的半结构式访谈。

⑪Yiching Song,“New”Seed in“Old”China: Impact of CIMMYT Collaborative Programme on Maize Breeding in South-Western China,Ph.D Dissertation,Wageningen,The Netherlands:Wageningen University,1998.

⑫农民的种子体系指靠农户自发选种、留种、换种及小规模市场交易维系的种子供给体系。正规种子体系是国家主导的以农业科研体系和公司为主体的农业研发体系的统称,育种、繁种、推广和销售等专门环节由特定的工作团队承担。

⑬世界贸易组织管辖的《与贸易有关的知识产权协定》在第27.3(b)条款中规定成员国需要对植物品种提供有效的知识产权保护,以此保护育种者的权利。因此,我国在加入世界贸易组织前后出台了《植物新品种保护条例》(1997年)和《种子法》(2001年)。

⑭ Jingsong Li,Janice Jiggins,Edith T.Lammerts van Bueren,and Cees Leeuwis,“Towards a Regime Change in the Organization of the Seed Supply System in China,”Experimental Agriculture,Vol.49,No.1 (2013),pp.114-133.

⑮这里所谓的低投入是指低“外源性资材”的投入,强调农场系统内部的平衡运行和物质循环,主要通过遵循种养结合模式实现,因而直观上对低投入的认知便是减少化肥、农药等外部投入品。

⑯《农村土地承包法》第四十二条规定农户不得将耕地弃耕抛荒。

⑰ T.A.Lyson,Civic Agriculture: Reconnecting Farm,Food,and Community,Medford,MA: Tufts University Press,2004,pp.19-20.

⑱ZD619 和ZD808 为跨国种业公司ZD 集团在不同时期推广的品种,由于品种退化和更替的原因,2018 年ZD619 已基本退出市场,ZD808 成为其后继品种之一在当地被广泛采用,因此2018 年ZD808 的市场价格与之前ZD619的价格具有可比性。

⑲2020 年9 月21 日,农业农村部办公厅发布《关于切实加强百草枯专项整治工作的通知》,要求根据农业农村部第269 号公告,百草枯母药生产企业生产的百草枯产品只能用于出口,不得在境内销售。

⑳杜邦“康宽”为美国杜邦公司研制的新一代杀虫剂,其有效成分为氯虫苯甲酰胺。

㉑张宗毅:《2004~2023 年中国农机购置补贴政策演变》,载《经济研究参考》2021年第9期,第5—20页。

㉒ I.R.Bowler,The Geography of Agriculture in Developed Market Economies,London: Longman,1992,pp.56-73.

㉓2020 年9 月10 日,国务院办公厅发布《关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》,其中仅就绿化造林这一现象予以制止,并未涉及其他在耕地上种树的情况。

㉔J.D.van der Ploeg,The New Peasantries: Struggles for Autonomy and Sustainability in an Era of Empire and Globalization,London:Earthscan,2008.

㉕“传统”在这里指的是西南山区以家庭人力和畜力为生产动力,主要通过家户耕作系统和种养系统实现营养物的循环,依靠自然气候,采用多元作物及品种结构的农业体系。