后妃吏化与天子之制

——汉代后妃建制探微

2023-01-13白坤

白 坤

提 要:汉代的后妃建制,表现为两种形态:一是《春秋》经传描绘的“姪娣媵系统”,该系统以帝、后婚礼为前提;二是以《礼记·昏义》为蓝本的“五班次系统”,“比视”是其核心。武帝、元帝时期改革后妃建制,在嫔妃等级与爵秩序列之间建立起“比视”关系。帝、后等齐至上的政治身份序列随之形成,汉帝妾群全面吏化,“五班次系统”得到初步实践。王莽秉政期间的两场聘后礼,及随之而立的两种后妃建制,既涤清了秦制影响、建立起“汉家”新传统,又表明汉帝国对“姪娣媵”和“五班次”的取舍。汉家追求的“天子之制”要求皇帝至上无匹,而消解帝、后等齐伦理依据最有效的手段是放弃“聘后”。因对帝、后婚礼的硬性要求,“姪娣媵”最终无缘东汉的制度实践。“五班次”却因不要求帝、后婚礼,不限制后妃姓氏、身份,及“比视”在调节政治身份序列中的便利等,获得汉帝国青睐,并成为后世后妃建制的经典模本。随着后妃比视对象被调整,“册妾为后”成为定制,东汉皇后彻底成为皇帝臣妾,皇帝至上无匹的政治身份序列正式形成。汉家在实践“天子之制”的道路上又进一步。

西周时期,国家架构在系于血缘的宗族组织上,宗法身份即政治身份。通过婚姻等方式,周天子及诸侯妻妾走进丈夫所在的宗族,并获得相应的宗法、政治身份。西周以降,宗法崩颓,中国开始向帝制时代迈进。宗法身份的权威性、有效性,被局限在家庭、家族中。作为大一统帝国第一家庭的女性成员,君王妻妾如何重新获得政治身份,需要获得怎样的政治身份,成为建立帝制必须回答的问题。秦国祚短促,帝制建设未及展开。上述问题,便留给了继立的汉。

学人对汉代后妃的关注从未止歇,1学界对汉代后妃问题的关注,集中体现在3个方面:(1)后妃制度;(2)后妃的权力边界;(3)后妃的日常生活及其他。详细内容参考白坤:《汉代后妃问题研究综述》,《中国史研究动态》,2016年第1期。部分学者也注意到后妃建制与帝国政治诉求之间的密切联系,指出汉代的嫔妃等级与爵秩体系存在着某种对应关系。1阎步克、杨振红、西嶋定生几位先生在相关论著中,对该问题有所涉及。西嶋定生指出,由比爵、视秩建立的秩序只适用于嫔妃内部,此处的爵、秩对应关系不能代表汉代的一般情况。杨振红也注意到《汉书·外戚传》所记爵、秩的对应与他处不同。西嶋定生、阎步克进一步指出,武帝时期的嫔妃等级通过“比爵”表示,但其并非“爵”本身。详参[日]西嶋定生著,武尚清译:《中国古代帝国的形成与结构——二十等爵制研究》,北京:中华书局,2004年,第90—91页、第437页;杨振红:《秦汉官僚体系中的公卿大夫士爵位系统及其意义——中国古代官僚政治社会构造研究之一》,《文史哲》,2008年第5期;阎步克:《从爵本位到官本位:秦汉官僚品位结构研究》,北京:三联书店,2009年,第73—74页。不过,现有成果多关注后妃建制的实践,对儒家经典文献的相关设计,及其与汉代后妃建制的互动情况着墨较少,上述几问也并未得到充分回应。

一、制造“汉家”新传统:王莽秉政时期的两场聘后礼

西汉平帝即位后,王莽成为汉家权柄的实际掌控者。王莽秉政时期,举行过两场聘后礼典,一场是公元4年平帝聘娶王莽之女为皇后,另一场是公元23年王莽聘娶杜陵史氏女为皇后。两场礼典均由王莽主导,却展示出两种迥然不同的后妃建制。《汉书·外戚传》云:

遣长乐少府夏侯藩、宗正刘宏、少府宗伯凤、尚书令平晏纳采,太师光、大司徒马宫、大司空甄丰、左将军孙建、执金吾尹赏、行太常事太中大夫刘歆及太卜、太史令以下四十九人,赐皮弁素绩,以礼杂卜筮,太牢祠宗庙,待吉月日。明年春,遣大司徒宫、大司空丰、左将军建、右将军甄邯、光禄大夫歆奉乘舆法驾,迎皇后于安汉公第。宫、丰、歆授皇后玺绂,登车称警跸,便时上林延寿门,入未央宫前殿。群臣就位行礼,大赦天下。益封父安汉公地满百里,赐迎皇后及行礼者,自三公以下至驺宰执事长乐、未央宫、安汉公第者,皆增秩,赐金帛各有差。皇后立三月,以礼见高庙。2班固:《汉书》卷97下,《外戚传第六十七下·孝平王皇后》,北京:中华书局,1962年,第4009—4010页。

《汉书·王莽传》云:

莽既尊重,欲以女配帝为皇后……太后遣长乐少府、宗正、尚书令纳采见女,还奏言:“公女渐渍德化,有窈窕之容,宜承大序,奉祭祀。”有诏遣大司徒、大司空策告宗庙,杂加卜筮……有司奏:“故事,聘皇后黄金二万斤,为钱二万万。”莽深辞让,受四千万,而以其三千三百万予十一媵家。3班固:《汉书》卷99上,《王莽传第六十九上》,第4051—4052页。

以上两则材料,反映了平帝聘后的全过程。整个仪程大概分为6个部分(参见下页表一)。需要注意的是《王莽传》提到的“十一媵家”。《仪礼·士婚礼》郑玄注云:“媵,送也。”4郑玄注,贾公彦疏:《仪礼注疏》卷5,《士昏礼第二·士昏礼》,阮元校刻:《十三经注疏》,上海:上海古籍出版社,1997年,第966页。所谓“十一媵家”,指与莽女同时嫁予平帝的11位女性。也就是说,平帝此次一共聘娶12位女性,王莽女为皇后,其余11人是排位不同、名号各异的嫔妃。

《王莽传》又云:“进所征天下淑女杜陵史氏女为皇后……莽亲迎于前殿两阶前,成同牢之礼于上西堂。备和嫔、美御、和人三,位视公;嫔人九,视卿;美人二十七,视大夫;御人八十一,视元士。凡百二十人,皆佩印韨,执弓韣。”5班固:《汉书》卷99下,《王莽传第六十九下》,第4180页。与平帝一聘十二女不同,王莽此次聘娶女性121位,其中皇后1人,嫔妃4等共120人,嫔妃等级、每级人数,与公、卿、大夫、元士对应严整。

王莽之前,汉家施行过两种后妃建制。一是武帝以前的皇后、夫人、美人、良人、八子、七子、长使、少使,6班固:《汉书》卷97上,《外戚传第六十七上》,第3935页。这种建制承秦而来。

《二年律令·置吏律》云:

诸侯王得置姬八子、孺子、良人。(简221)7彭浩、陈伟、[日]工藤元男:《二年律令与奏谳书:张家山二四七号汉墓出土法律文书释读》,上海:上海古籍出版社,2007年,第180页。

彻侯得置孺子、良人。(简222)8彭浩、陈伟、[日]工藤元男:《二年律令与奏谳书:张家山二四七号汉墓出土法律文书释读》,第180页。

汉初的律令体系将诸侯置妾一项归入《置吏律》,表明八子、良人等具有妾、吏两重身份。汉初诸侯国效仿中央制度,据此,汉帝嫔妃应该也于此时具备了妾、吏双重身份,但嫔妃等级是否对应明确秩级、被正式纳入帝国的禄秩序列,我们不得而知。

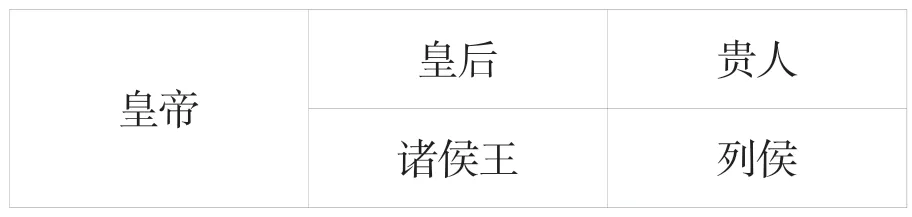

表一:汉平帝聘后仪程

另一是武、元改革后的皇后、昭仪、婕妤等。这一建制通过增删汉初后妃建制的称号、等级建立,嫔妃等级对应位、爵、秩系统中的部分等级,1“位系统”指以公、卿、大夫、士为基础的序列;“爵系统”指诸侯王加二十等爵序列;“秩系统”指禄秩序列。关于位系统的相关论述,参考杨振红《秦汉官僚体系中的公卿大夫士爵位系统及其意义——中国古代官僚政治社会构造研究之一》一文。汉帝妾群在帝国的政治身份序列中获得明确位置。

王莽以儒家经典为底本,志在为心中的理想帝国建构一套天子制度。以上两场聘后礼典,一改往昔,涤荡秦制,试图从后妃建制入手,探索“天子之制”该有的模样。那么,两场聘后礼典展示的两种后妃建制,又从何而来?

二、实践、重构与想象:儒家经典文献中的两种后妃建制

检视先秦秦汉时期的儒家经典文献,我们发现两种比较典型后妃建制:一种集中见于《春秋》经、传,本文称其为“姪娣媵系统”;另一种集中见于“三礼”文献,本文称之为“五班次系统”。

表二:《春秋》经、传对“三国来媵伯姬”事件的记录

什么是“姪娣媵”?《公羊传·庄公十九年》云:“姪者何?兄之子也。娣者何?弟也。”1何休注,徐彦疏:《春秋公羊传注疏》卷7,庄公十九年秋,阮元校刻:《十三经注疏》,上海:上海古籍出版社,1997年,第2235页。《仪礼·士婚礼》郑玄注云:“媵,送也。”2郑玄注,贾公彦疏:《仪礼注疏》卷5,《士昏礼第二·士昏礼》,第966页。所谓“姪娣媵”,是指女子出嫁时,兄长之女及同父妹需与之偕行,共嫁一夫。“姪娣媵”是西周、春秋时期贵族男女婚姻的主要形式。3有关周代姪娣媵婚姻制度的研究,可以参考高兵:《周代婚姻制度研究》,吉林大学博士学位论文,2004年,第40—46页、第82—93页、第166—169页;陈昭容:《两周婚姻关系中的“媵”与“媵器”——青铜器铭文中的性别、身份与角色研究之二》,《“中央研究院”历史语言研究所集刊》第77本第2分册,2006年,第193—278页。

儒家经典对“姪娣媵”比较系统的记载,首见于《春秋》经、传(参阅表二)。伯姬是鲁宣公之女、宋共公之妻。《春秋》经、传记录了伯姬将嫁于宋共公,卫、晋、齐三国遣女来媵的历史事实。据表二,诸侯聘娶嫡夫人时,媵有三大原则:(1)姪娣为媵;(2)同姓相媵;(3)两国来媵。依上述原则,鲁伯姬出嫁时,她的姪、娣,卫女及其姪、娣,晋女及其姪、娣,一行共计九女,需同时嫁往宋国,此即《公羊传·庄公十九年》所谓的“诸侯一聘九女”。1何休注,徐彦疏:《春秋公羊传注疏》卷8,庄公十九年秋,第2235页。

班固在《白虎通义》中提出,天子聘娶王后也当如此。2陈立:《白虎通疏证》,北京:中华书局,1994年,第469页。何休却认为,一聘十二女、三国来媵,才是天子聘后的规制。3何休注,徐彦疏:《春秋公羊传注疏》卷17,成公十年夏五月,第2294页。追究两说所本,《毛诗礼征》云:“《保乾图》云‘天子取十二女’,何休注《公羊传》用之。《王度记》曰‘天子一娶九女’,《白虎通义》从之。”4包世荣:《毛诗礼征》卷3,清道光刻本,第31页。《王度记》是《逸礼》中的一篇,《保乾图》是《春秋纬》的一种。班固“九女说”本于《逸礼》。《逸礼》又称《礼古经》,属古文经。5《逸礼》的相关考述,参见舒大刚:《逸礼考略》,《四川师范学院学报》,1992年第5期。

《白虎通义·嫁娶》云:

天子、诸侯一娶九女者何?重国广继嗣也。九者何?法地有九州,承天之施,无所不生也。一娶九女,亦足以承君之施也。九而无子,百亦无益也。《王度记》曰:“天子、诸侯一娶九女。”或曰:天子娶十二女,法天有十二月,万物必生也。6陈立:《白虎通疏证》,第469页。

我们看到,《白虎通义》虽然赞同《王度记》所说,却仍将“天子娶十二女”列于文末,以备异闻。对两说的阐释,更如出一辙。不论“法地有九州”,还是“法天有十二月”,都是从“天人关系”的角度,强调效法自然对帝国政治的重要性。

何休“十二女说”源出《春秋纬》,持类似看法的还有郑玄、蔡邕等人。《礼记·檀弓》郑注云:“至舜不告而取,不立正妃,但三妃而已,谓之三夫人……夏后氏增以三三而九,合十二人。《春秋说》云‘天子取十二’,即夏制也。”7郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷7,《檀弓上第三·檀弓上》,阮元校刻:《十三经注疏》,上海:上海古籍出版社,1997年,第1281页。

又蔡邕《独断·天子后立六宫之别名》云:

三夫人:帝喾有四妃,以象后妃四星,其一明者为正妃,三者为次妃也。九嫔:夏后氏增以三三而九,合十二人。《春秋》“天子取十二”,夏制也……天子一取十二女,象十二月,三夫人、九嫔。诸侯一取九女,象九州,一妻八妾。8蔡邕:《独断》,北京:中华书局,1985年,第7页。

郑玄、蔡邕认为“天子取十二”是夏制。我们注意到,郑、蔡文中的“天子取十二”,分别出自《春秋说》和《春秋》,两者都是《春秋说题辞》一书的简称。与《保乾图》一样,《春秋说题辞》也是《春秋纬》的一种。是以何、郑、蔡之“十二女说”,皆出于《春秋纬》。

另外,董仲舒《春秋繁露·爵国》篇有“天子立一后、一世夫人、中左右夫人、四姬、三良人”之语。9苏舆:《春秋繁露义证》,北京:中华书局,1992年,第241—242页。孙诒让以为,董说“似即《春秋说》十二女之义。彼中左右夫人,似即三夫人,然又有世夫人及姬、良人等,尤与礼不合,必非周制也”。10孙诒让:《周礼正义》,北京:中华书局,1987年,第51页。《春秋繁露》虽“显有主名”,然“核其文体,即是纬书”。11四库全书研究所:《钦定四库全书总目(整理本)》卷6,《经部六·易类六》,北京:中华书局,1997年,第72页。《春秋繁露》是董仲舒以阐发《春秋》为名,为汉帝国构想的政治蓝图。董氏“十二女说”中的“姬”“良人”,都是秦及汉初流行的后妃称号。

综上,不论是源自《礼古经》的“九女说”,还是集中于《春秋纬》的“十二女说”,至少都在春秋时代的鲁、宋联姻中,得到过形式上的实践。但汉儒认为,这场诸侯聘妇礼,必须经过“包装”,才能走进汉帝国的知识体系。经过董、班、郑、何等人的阐释,“九女说”被认定为诸侯礼,“十二女说”才是天子礼。宋共公聘娶鲁伯姬,卫、晋来媵,合乎礼制,齐国以异姓第三国来媵,则完全是因为伯姬德行出众。站在褒扬女性贞顺的角度,宋共公的“非礼僭越”之举,也可以被谅解。此间,虽有儒生宣称“九女说”也是天子之制,但在阐释上,却避开鲁、宋联姻的历史事实,转从“天人关系”为“九女说”寻找合法依据。两说虽然表面差异,实质上却都是汉儒建构“天子之制”的理论尝试。

表三:“礼书”所见“五班次系统”

2.五班次系统

《礼记》的《昏义》《曲礼》和《周礼·天官》,还描绘了另一种后妃建制(参看表三)。各篇在细节上有几点出入:(1)《曲礼》有“妾”,《昏义》《天官》无;(2)《曲礼》“世妇”位于“嫔”之前,《昏义》《天官》“世妇”位于“嫔”之后;(3)三篇所记第五等级的称号各不相同;(4)《天官》无“后”“夫人”。对此,我们将分别说明。

第一,关于《曲礼》有“妾”。孔颖达认为:“记者之言,不可一依周礼,或可杂夏、殷而言之。”1郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷4,《曲礼下第二·曲礼下》,第1261页。按诸生解经的一贯套路,孔氏将诸经的不一致,归咎于周礼与夏、殷之礼的区别。不过,本文认为,“妾”当不是某级后妃的称号。在古人的认知体系中,“妻”与“妾”通常作为一组相对的称谓出现。甲骨文中就有“妾”字,从女、从▽,象一头带饰物跪地女子,写作“(《合集》662)”,本义为妻之外的配偶。结合《曲礼下》的语境,“妾”字有可能是后人在传抄过程中据“妻”而加的衍文。

第二,关于“嫔”与“世妇”的顺序。孙诒让指出:“考九嫔职主赞后,非世妇之比,《追师》职又以九嫔在内命妇之外,则九嫔必尊于世妇可知。”2孙诒让:《周礼正义》,第51页。按《周礼·天官》,祭祀时,嫔负责引导王后行礼,世妇只负责陈列器物。在同一礼典场合,嫔的司职要重于世妇,故“嫔”当居“世妇”之前。孙诒让又引《周礼·追师》“为九嫔及外命妇之首服”一句,3郑玄注,贾公彦疏:《周礼注疏》卷8,《天官冢宰第一·追师》,阮元校刻:《十三经注疏》,上海:上海古籍出版社,1997年,第693页。证明九嫔同三夫人一样,列于内命妇之外而地位稍尊。故我们赞同孙氏的意见,认为“嫔”当居“世妇”之前。

第三,关于“女御”“御妻”“妻”等称号的不一致。郑玄指出,“妻,八十一御妻,《周礼》谓之女御”,4郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷4,《曲礼下第二·曲礼下》,第1261页。是三者并无不同。其余诸生对此也无异议。本文也同意该说。5为行文方便,后文出现这3种称号,各依原文,不再说明。

第四,关于《天官》未列“后”“夫人”。按《周礼》的体例,“天子”与“后”对应,并且独立于诸官之外,故《周礼》不提“天子立后”,而言“后立六宫”。至于《周礼》无“夫人”一职,郑玄认为,“夫人之于后,犹三公之于王,坐而论妇礼,无官职”。6郑玄注,贾公彦疏:《周礼注疏》卷1,《天官冢宰第一·九嫔》,第642页。孔颖达、孙诒让等也持此意见。7郑玄注,贾公彦疏:《周礼注疏》卷1,《天官冢宰第一·九嫔》,第643页;孙诒让:《周礼正义》,第50—51页。孙诒让指出,《周礼》经文中的“夫人”仅《浆人》一见,大概是因夫人位尊,仅次于王后,故而事迹简略。1孙诒让:《周礼正义》,第51页。

表四:《昏义》建构的等级序列

表五:郑、蔡等设计的上古三代后妃建制沿革

出入既明,则“礼书”所见的后妃建制,为“后、夫人、嫔、世妇、御妻(妻、女御)”5个等级。我们将其命名为“五班次系统”,应无不妥。相比其他几篇,《礼记·昏义》对这一系统的描绘,堪称完备。《昏义》云:

古者天子后立六宫,三夫人、九嫔、二十七世妇、八十一御妻,以听天下之内治,以明章妇顺,故天下内和而家理。天子立六官,三公、九卿、二十七大夫、八十一元士,以听天下之外治,以明章天下之男教,故外和而国治。故曰:天子听男教,后听女顺。天子理阳道,后治阴德。天子听外治,后听内职。教顺成俗,外内和顺,国家理治,此之谓盛德。是故男教不修,阳事不得,谪见于天,日为之食;妇顺不修,阴事不得,谪见于天,月为之食。是故日食则天子素服而修六官之职,荡天下之阳事;月食则后素服而修六宫之职,荡天下之阴事。故天子之与后,犹日之与月,阴之与阳,相须而后成者也。天子修男教,父道也;后修女顺,母道也。故曰:天子之与后,犹父之与母也。故为天王服斩衰,服父之义也;为后服齐衰,服母之义也。2郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷61,《昏义第四十四·昏义》,第1681页。

按《昏义》,后象征“阴”,为天下母,统领三夫人、九嫔、二十七世妇、八十一御妻,负责天下内治和女教;天子象征“阳”,为天下父,统率三公、九卿、二十七大夫、八十一元士,负责天下外治和男教。两个等级序列对应严整、相须相成,人员数量设置呈等比数列(参见表四)。

图一:郑玄设计的周天子后妃辖属关系

图二:郑玄设计的周天子后妃进御法则

郑玄、蔡邕等人深信《昏义》所记为周代制度。3郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷7,《檀弓上第三·檀弓上》,第1281页;郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷61,《昏义第四十四·昏义》,1681页;蔡邕:《独断》,第7页;郑玄注,贾公彦疏:《周礼注疏》卷7,《天官冢宰第一·内宰》,第684页。他们“追根溯源”,列出从帝喾到“周制”的沿革情况(参见表五),还想像了“周制”后妃间的辖属关系及进御规则。1郑玄注,贾公彦疏:《周礼注疏》卷7,《天官冢宰第一·内宰》,第686页;郑玄注,贾公彦疏:《周礼注疏》卷7,《天官冢宰第一·九嫔》,687页。郑玄将后宫嫔妇平均分成9份,每份包含嫔1名、世妇3名、女御9名。六宫每宫居1份,其余3份从后而居(见图一)。郑玄设计的后妃进御法则,以每月为1个进御周期,夫人以下每9人为1个进御单位。至于进御顺序,则以每月望日为中心向朔、既递减(见图二)。

不过,金鄂、孙诒让等清儒对《昏义》记载的“周制”却不以为然。金鄂以《周礼》所记“周天子”职官数量为准,指出《礼记·王制》所言“天子公、卿、大夫、士,百二十人”不可信,《昏义》中的后妃建制系仿《王制》,故亦不可信。2孙诒让:《周礼正义》,第50—51页。

清儒对《周官》的定位虽然有误,但对“五班次系统”非周制的判断,却十分中肯。我们赞同清儒的意见,认为该系统并非周天子后妃建制的真实反映,而是东周秦汉之际,某家或某子为即将到来的大一统设计的“天子之制”。经过汉代诸生的阐释,这一系统才逐渐充实起来。

反观《昏义》建构的等级序列。天子与后的对应关系,基于婚礼要求的“夫妻齐体”,不必多言。那么,公、卿、大夫、士与夫人、嫔、世妇、御妻之间的对应关系如何建立呢?孙希旦指出:“夫人之尊视三公,嫔视孤、卿,世妇视大夫,妻视士。”3孙希旦:《礼记集解》,北京:中华书局,1989年,第131页。据孙氏所言,“视”是联系两方的关键手段。“视”或称“比视”,这里指夫人、嫔、世妇、女御,通过比照公、卿、大夫、士的政治身份,在等级序列中获得与之等齐的政治地位。经此,夫人、嫔、世妇、女御从“天子妾”变为“天子臣”,同时走出“天子之家”,走进“天子之国”。

和天子一样,公、卿、大夫、士,也有与之匹敌的妻室。如果将各位阶的正嫡引入《昏义》建构的等级序列,可以列出表六。表六展示的等级序列,是“夫妻齐体”与“比视”共同作用的结果。经此,各位阶嫡妻与天子臣妾建立起对应关系,更多女性走出私阈,获得政治身份,与国家建立起比较稳固的政治联系,国家的等级序列也随之横向扩张。

表六:“夫妻齐体”与“比视”共同作用的等级序列

综观儒家经典中的两种后妃建制。“姪娣媵”虽是西周、春秋时期贵族阶层确实执行的婚配方式,但其作为天子的后妃建制之一,却是汉儒围绕“鲁伯姬出嫁”这一史实精心建构起来的。经过阐释,天子礼与诸侯礼分野渐明。五班次系统中的后妃,与天子、三公、九卿、二十七大夫、八十一元士严整对应,应是东周秦汉之际,某家或某子杂糅旧制、古典,为大一统量身定制的“新事物”。在汉儒的想象和阐释中,该系统才逐渐充实起来。汉儒崇信阴阳,在阐释两种后妃建制的过程中,天子的妻妾建设与国家的政治命运被紧密联系起来。

三、旧制、古典与汉礼:汉代后妃建制再议论

反观王莽秉政时期的两种后妃建制,分别采自儒家经典文献中的“姪娣媵系统”和“五班次系统”。那么,两个系统究竟有何不同,致使王莽最终放弃“姪娣媵”,选择“五班次”?

我们先看“五班次系统”。该系统的核心是“比视”。早在西汉武帝时期,“比视”就被引入后妃建制。《汉书·外戚传》云:

至武帝制婕妤、娙娥、傛华、充依,各有爵位,而元帝加昭仪之号,凡十四等云。昭仪位视丞相,爵比诸侯王。婕妤视上卿,比列侯。娙娥视中二千石,比关内侯。傛华视真二千石,比大上造。美人视二千石,比少上造。八子视千石,比中更。充依视千石,比左更。七子视八百石,比右庶长。良人视八百石,比左庶长。长使视六百石,比五大夫。少使视四百石,比公乘。五官视三百石。顺常视二百石。无涓、共和、娱灵、保林、良使、夜者皆视百石。上家人子、中家人子视有秩斗食。五官以下,葬司马门外。1班固:《汉书》卷97上,《外戚传第六十七上》,第3935页。

嫔妃等级比视的秩级序列中,出现了作为职官名的“丞相”,和作为位阶名的“上卿”。在西汉的禄秩系统中,“丞相”和“御史大夫”是有秩级而无秩名的两级。2详参阎步克:《从〈秩律〉论战国秦汉间禄秩序列的纵向伸展》,《历史研究》,2003年第5期等文。据《汉书·百官公卿表》,丞相位居三公,御史大夫位列上卿。3班固:《汉书》卷19上,《百官公卿表第七上》,第725—726页。故上引《外戚传》中的“昭仪位视丞相”,当指昭仪位阶比视三公,秩级比视丞相;“婕妤视上卿”,应指婕妤位阶比视上卿,秩级比视御史大夫。

再看傛华比视的秩级。《史记·外戚世家》记作“二千石”,4司马迁:《史记》卷49,《外戚世家第十九》,北京:中华书局,1982年,第1984页。《汉书·外戚传》则记作“真二千石”。就俸额排比来讲,西汉的二千石诸秩应该包括中二千石、真二千石、二千石和比二千石四等。考虑到嫔妃等级比视的秩级均为正秩,以及秩级序列的连贯性,傛华比视的秩级应该是真二千石。5阎步克:《也谈“真二千石”》,《史学月刊》,2003年第12期。

元帝增置昭仪之前,婕妤居嫔妃等级之首。但婕妤比视的列侯、御史大夫,在爵、秩序列中,却排位第二,上卿在位系统中的排位,也要次于上公和公。如此,在帝国的政治身份序列中,帝、后与诸侯王、丞相齐平,这与汉家追求的“天子之制”背道而驰。

表七:武、元改革后嫔妃等级比视位、爵、秩的情况

表八:“比视”建构的秩级序列

元帝赐傅、冯二婕妤“昭仪”之号,令其比爵诸王、视秩丞相。自此,作为诸侯王妻的王后,虽与皇后同用“后”号,但在帝国的政治身份序列中,已与诸侯王夫妻一体,位于皇后之后。贾谊“妻既已同,则夫何所异”的担忧,1阎振益、钟夏:《新书校注》,北京:中华书局,2000年,第47页。也随之消除大半。东汉诸侯王正嫡改称“王妃”,“后”号被皇后独占,贾生此虑彻底消除。

西汉的禄秩序列,包含23个秩级。其中正秩15级,比秩8级。2正秩15级:丞相、御史大夫、中二千石、真二千石、二千石、千石、八百石、六百石、五百石、四百石、三百石、二百石、百石、斗食、佐史。比秩8级:比二千石、比千石、比八百石、比六百石、比四百石、比三百石、比二百石、比百石。至于正秩五百石,是否存在比秩比五百石,暂且存疑。本文一依阎步克先生,不将比五百石计入。详参阎步克:《由“比秩”论战国秦汉禄秩序列的横向扩张》,载袁行霈编:《国学研究》(第12卷),北京:北京大学出版社,2003年,第121—123页。武、元改革后,嫔妃等级比视的秩级,包含了除五百石之外所有的正秩秩级(参见表七)。“比秩”是将“非吏”群体纳入禄秩序列的主要手段,是战国秦汉时期禄秩系统横向扩张的表现。3详参阎步克《由“比秩”论战国秦汉禄秩序列的横向扩张》一文。嫔妃等级视秩,也具备相同功能。不过,通过“比视”,与嫔妃等级建立联系的是“正秩”,而非“比秩”。那么,我们应该如何理解“比视”与“比秩”的关系?

如果将“比视”与“比秩”等同视之,可以列出表九。与表八所示的等级序列对照,嫔妃等级降落,帝、后与丞相等齐,这有悖于制度设计的初衷。正秩、比秩都是独立的秩级,对应一定数额的钱谷。嫔妃等级若为比秩,一般会有明确表述。如《汉书·高五王传》云:“事下丞相御史,奏终古位诸侯王,以令置八子,秩比六百石,所以广嗣重祖也。”1班固:《汉书》卷38,《高五王传第八》,第2001页。引文明确表示,西汉诸侯王八子一职,秩比六百石。故此,我们认为,“比视”与“比秩”虽然具备相同功能,但并不能等同视之。武、元改革后的嫔妃等级,与其比视的正秩秩级等齐。

表九:假设“比视”同“比秩”的秩级序列

通过“比视”,嫔妃等级与支撑汉帝国政治秩序的三大鼎足—位、爵、秩,建立起对应关系。作为皇帝臣妾的嫔妃,在帝国的政治身份序列中获得明确位置。以帝、后为首,阴阳相协的等级序列随之而立(表七)。这与前引《昏义》所述,虽有名号、分级差异,却无实质不同。至王莽聘娶杜陵史氏,改革后妃建制,《昏义》设计的“五班次系统”得到全面实践。

然而,帝、后一体等齐的等级序列,到东汉就不复存在了。东汉皇帝内宫设置皇后、贵人、美人、宫人、采女5等。据《汉官典职仪式选用》,东汉“皇后秩比国王,即位威仪,赤绂玉玺”。2孙星衍等:《汉官六种》,北京:中华书局,1990年,第210页。以皇后比视诸侯王,与西汉元帝增置昭仪后的等级序列相比,皇后下降一级。又据《后汉书·皇后纪》,“贵人金印紫绶,奉不过粟数十斛”。3范晔:《后汉书》卷10上,《皇后纪第十上》,北京:中华书局,1965年,第400页。东汉贵人位次皇后,列于嫔妃等级之首。贵人比视列侯,更坐实了皇后次于皇帝的等级序列(参看表十)。至于美人、宫人、采女,“并无爵秩,岁时赏赐充给而已”。4范晔:《后汉书》卷10上,《皇后纪第十上》,第400页。以上3个嫔妃等级与爵秩脱钩,意味着嫔妃中的大多数丧失掉皇帝吏的政治身份,沦为单纯的皇帝妾。

为了巩固皇帝至上无匹的等级序列,通过“六礼”聘娶皇后的“聘后礼”,也逐渐被册妾为皇后的“册后礼”取代。聘后与册后,是汉代女性成为皇后的两种途径。经过惠帝、平帝、王莽的实践,聘后礼在东汉之前已经完备。西汉合新莽的20位皇后中,除去微时妻、追尊及以太子妃立的9位,其余11位中,就有3位被礼聘为皇后。而东汉的15位皇后中,只有桓帝梁后因梁氏擅权被聘,其余14位都以贵人之身受册中宫。

表十:东汉嫔妃等级“比视”爵秩建立的等级序列

东汉蔡质的《汉官典职仪式选用》,详细记载了汉灵帝册立宋皇后之仪。仪典大致包含以下环节:(1)群臣上立后奏章;(2)皇帝批复同意;(3)皇帝下立后诏书;(4)皇后即位典礼;(5)皇帝下诏大赦天下。

《汉官典职仪式选用》云:

皇后初即位章德殿,太尉使持节奉玺绶,天子临轩,百官陪位。皇后北面,太尉住盖下,东向,宗正、大长秋西向。宗正读策文毕,皇后拜,称臣妾,毕,住位。太尉袭授玺绶,中常侍长乐太仆高乡侯览长跪受玺绶,奏于殿前,女史授婕妤,婕妤长跪受,以授昭仪,昭仪受,长跪以带皇后。皇后伏,起拜,称臣妾。讫,黄门鼓吹三通。鸣鼓毕,群臣以次出。后即位,大赦天下。1孙星衍等:《汉官六种》,第209—210页。见于文献记载的汉代册后仪式虽仅以上一条,但从该文的几处细节可知,此前应该已经存在比较成熟的册后礼制。首先,蔡质在叙述宋皇后即位典礼时,提到昭仪、婕妤在皇后玺绶传递过程中任职。昭仪、婕妤都是西汉嫔妃的称号,东汉内宫并无昭仪、婕妤之号。故此,蔡质在记叙立宋皇后仪制时,很可能征引了西汉旧典,且未处理好所有细节。另外,群臣请立皇后的奏章中,有“群臣妾无得上寿,如故事”一句。光武帝建武十七年(41),下诏废郭氏而立阴氏,诏书称此举为“异常之事”。(范晔:《后汉书》卷10,《皇后纪第十上》,第406页)光武帝认为,后位易主并非国之福祉,故命众人不得向阴氏上寿祝贺。请立宋皇后奏章中提到的“无得上寿,如故事”,即指光武朝册阴氏为皇后时的规定。另外,册立阴氏的诏书,命有司在备办立后仪式时“详案旧典”,此中“旧典”即西汉旧制。

皇后即位典礼是整个仪程的核心。典礼当天,皇帝、百官、嫔妃等亲临现场。太尉持节奉皇后玺绶,宗正宣读立皇后策文。皇后向皇帝称“臣妾”后,拜受文书、玺绶,皇帝颁诏大赦天下。

结合前引平帝、王莽聘后仪程,追究聘后与册后的根本区别:被册女性成为皇后之前,一般都是排位靠前的贵妾,需要当面接受皇帝册命,伏在皇帝脚下称“臣妾”后,才能被称为皇后;被聘女性则没有“妾”这个前置身份,入选女性只需经宗庙卜核,便可与皇帝缔结婚姻,迎亲使团奉上玺绶,方可称皇后,不必经过皇帝许可,更不必向皇帝跪拜称“臣妾”。

简言之,被聘为皇后的女性是皇帝妻,与皇帝是伦理主导的夫妻;被册为皇后的女性是皇帝臣妾,与皇帝是政治主导的君臣。儒家经典文献展示的婚礼,强调夫妻齐体、尊卑与共。“天子之制”的核心要求,是皇帝至上无匹。相较之下,册后礼建构的帝、后关系,显然更符合汉家追求的“天子之制”。

再回到本节开篇提出的问题,王莽为何放弃“姪娣媵系统”,选择“五班次系统”。“姪娣媵”的前提是婚礼。只有皇帝依礼聘娶皇后,才有皇后姪娣于使团逆后时与皇后一道入宫行礼,分等定名。“姪娣媵”既要求皇帝聘后,又要求皇帝妻妾同姓,且规定妻妾人数不过十二,不仅背离“天子之制”,更不利于广结异姓、繁衍子嗣。

相较之下,“五班次”的优势显而易见。首先,“五班次”不要求聘后,这就消解了帝、后等齐的伦理依据。第二,“五班次”不要求后妃姓氏、出身,凡通过采选的良家子,都有晋升可能。诸女异姓,也在一定程度上避免一姓外戚无限做大。第三,“五班次”可以通过“比视”吏化皇帝妻妾,将内、外命妇纳入帝国的政治身份序列。至关重要的是,后妃等级的比视对象经过3次调整,汉帝从与诸侯王、丞相等齐,到帝、后齐体至上,最终成为至高无匹的天子。“册妾为后”与“五班次”到东汉成为定制,为皇权至上、皇帝唯一提供了制度保障,是汉家走向“天子之制”的重要成果。

四、结 语

汉朝初立,建设什么样的帝制,就成为统治阶层必须思考和回答的问题。儒家经典文献呈现的“天子之制”,成功地契合了汉帝国的政治诉求。贾谊在《新书·等齐》中直陈天子、诸侯同用汉法,君臣无异。讲到妻子称号时,贾谊说:“天子妃号曰‘后’,诸侯妃号曰‘后’,然则诸侯何损而天子何加焉?妻既已同,则夫何所异?”2闫振益、钟夏:《新书校注》,第46页。贾生此虑,为汉初的政治改革提供了一个方向。改革后妃建制,成为凸显皇帝权威、建立“天子之制”的一个突破口。

汉代后妃建制的改革,经历了两个阶段。第一阶段始于武帝时期,臻于王莽时期。儒家经典文献设计的“五班次系统”,被当做模板引入制度实践。“比视”使汉初就已吏化的皇帝妾群,与位、爵、秩建立起明确的对应关系,以帝、后为首,阴阳相协的政治身份序列随之建立。更多女性走出家庭,在帝国的政治秩序中获得明确的政治身份。在其他制度、措施的配合下,汉帝对诸侯王的身份优势,成为事实。

与此同时,以董仲舒为代表的一批儒生,意识到帝、后等齐至上并不是这场改革的最终目的,“天子之制”的核心要求应该是皇帝至上无匹。为配合这样的政治需求,董子“因天之大数”,建构起一套“阳尊阴卑”的理论体系。《春秋繁露》云:“丈夫虽贱皆为阳,妇人虽贵皆为阴。”1苏舆:《春秋繁露义证》,第325页。经过“阳尊阴卑”文饰,皇后虽是皇帝嫡妻,贵为天下妇人之首,却属阴位卑,必须居于皇帝之下。

理论铺垫完毕,如何在实践中确立皇帝至上无匹的政治身份,成为后妃建制改革第二阶段的主要任务。经过王莽秉政时期的两次聘后实践,汉帝国的制度设计者意识到,帝、后婚礼是帝、后等齐的伦理依据,废止聘后礼是消解这一依据的有效手段。儒家经典文献中的“姪娣媵系统”,也因对帝、后婚礼的硬性要求,而无缘东汉的制度实践。

进入东汉,册妾为后成为定制,嫔妃等级与爵秩序列的比视关系被调整,皇后身份下降一级,与诸侯王等齐,加之诸侯王妻改号“王妃”,以皇帝为首的政治身份序列最终确立,皇后彻底成为皇帝臣妾。汉帝国距离理想中的“天子之制”又进一步。“比视”作为一种制度手段,对后代的后妃建制产生了深刻影响。“五班次系统”也成为魏晋隋唐时期后妃建制的经典摹本。2详细内容,参见以下文献:沈约:《宋书》卷41,《列传第一·后妃》,北京:中华书局,1974年,第1269页;魏收:《魏书》卷13,《皇后列传第一》,北京:中华书局,1974年,第321页;魏征等:《隋书》卷36,《列传第一·后妃》,北京:中华书局,1973年,第1106—1107页;欧阳修、宋祁:《新唐书》卷76,《列传第一·后妃上》,北京:中华书局,1975年,第3467页;李林甫等:《唐六典》卷2,《尚书吏部》,北京:中华书局,1992年,第38页;杜佑:《通典》卷34,《职官十六》,北京:中华书局,1988年,第947页。