华北地幔橄榄岩锂同位素研究进展*

2022-12-29汤艳杰英基丰

汤艳杰 英基丰

我国学者早期通过对深源岩石及其地幔捕虏体的岩石地球化学研究(Zhou and Armstrong, 1982; 鄂莫岚和赵大升, 1987; 池际尚, 1988; 刘若新, 1992),认识到华北克拉通新生代岩石圈地幔具有活动性和岩石圈减薄现象(邓晋福等, 1994)。华北金伯利岩及其地幔捕虏体和金刚石包裹体的组成特征表明,华北东部古生代岩石圈厚达200km(路凤香等, 1991; 赵磊等, 1993; 池际尚和路凤香, 1996; 郑建平, 1999),而新生代玄武岩携带的地幔捕虏体记录的岩石圈厚度仅有60~80km(池际尚, 1988; Song and Frey, 1989; Tatsumotoetal., 1992; Xuetal., 1995, 1998; Griffinetal., 1998; Zhengetal., 1998),因此,华北克拉通东部岩石圈的厚度自中生代以来减小了~120km(Fan and Menzies, 1992; Griffinetal., 1992; Menziesetal., 1993)。在此期间,华北岩石圈地幔的组成和性质也发生了明显变化(Fanetal., 2000; Xu, 2001; Zhangetal., 2002),与典型克拉通的特征明显不符,即华北中生代岩石圈遭到了破坏(Mesozoic lithosphere destruction; Zhangetal., 2002),由此诞生了“华北克拉通破坏”这一新概念(Zhuetal., 2011, 2012)。

华北东部是全球克拉通破坏的典型代表(Carlsonetal., 2005)。近15年来,围绕克拉通破坏这一核心科学问题,我国学者开展了大量地质、地球物理和地球化学多学科综合研究,认识到克拉通破坏的实质是由于岩石圈地幔的物质组成与物理化学性质发生了根本性的转变(从古老、难熔的克拉通型转为相对年轻的、饱满的大洋型地幔),从而导致克拉通固有的稳定性遭到破坏,并指出古太平洋板块俯冲是华北克拉通东部破坏的主要外部驱动力(Zhengetal., 2007; Xuetal., 2009; Zhuetal., 2011; Zhu and Xu, 2019; 朱日祥等, 2020; Tangetal., 2021及其参考文献)。在华北克拉通岩石圈地幔组成转变研究方面,Li-Fe-Mg等非传统稳定同位素体系的示踪作用功不可没(张宏福等, 2007; Zhaoetal., 2010, 2017b; 黄方, 2011; Xiaoetal., 2013; 苏本勋, 2017; 汤艳杰和张宏福, 2019)。例如,地幔橄榄岩的Li含量和Li同位素特征表明华北岩石圈地幔经历了再循环的蚀变洋壳衍生熔体和软流圈熔体多阶段的改造作用(Tangetal., 2007a, 2012, 2014; Zhangetal., 2010; 李佩等, 2012; Xuetal., 2013; Xiaoetal., 2015);新生代玄武岩和地幔捕虏体的Mg同位素研究也佐证了来自大洋俯冲板片的再循环碳酸盐熔体对岩石圈地幔的改造作用(Yangetal., 2012; Xiaoetal., 2013; Huetal., 2016),随后的研究进一步表明整个中国东部新生代地幔可能都受到了西太平洋板块俯冲的影响(Huangetal., 2015; Tianetal., 2016; Lietal., 2017),即使远在上千千米之外的华北中部太行山地区也受到了影响,该区新生代玄武岩Sr-Nd-Pb同位素特征表明古老岩石圈与软流圈之间的相互作用(Xuetal., 2005; Tangetal., 2006),其Ba同位素组成特征反映地幔源区有俯冲的大洋沉积物的贡献(Zhaoetal., 2021);Xuetal. (2017)和Zhuetal. (2021)通过对新生代玄武岩的主、微量元素和Zn-Sr-Nd同位素研究发现太行山地区的新生代地幔还可能受到了碳酸盐化榴辉岩/辉石岩的影响;地幔捕虏体的Fe和Ca同位素地球化学特征也有效地示踪了华北岩石圈地幔转变的重要机制——橄榄岩-熔体相互作用(Zhaoetal., 2010, 2012, 2015, 2017a; Kangetal., 2016)。本文将简要综述华北地幔橄榄岩Li同位素地球化学研究进展。

1 锂同位素体系概述

锂(Li)同位素是最先被用于示踪地幔过程的非传统稳定同位素体系。它的两个天然稳定同位素6Li和7Li的丰度分别为7.4%和92.6%,高达16%的相对质量差使得Li同位素在自然界中产生巨大的分馏,δ7Li变化范围可达~80‰(Tomascak, 2004; Tangetal., 2007b)。Li为中等不相容元素,在壳-幔体系中含量变化明显:陆壳和新鲜MORB平均锂含量分别为20×10-6(Tengetal., 2004, 2008)和5×10-6~6×10-6(Chanetal., 1992; Egginsetal., 1998; Elliottetal., 2006; Tomascaketal., 2008),明显高于正常地幔的平均值1.5×10-6(Egginsetal., 1998)。

由于Li元素具有强烈的流体活动性,而且7Li优先在流体相中富集,造成地球上不同储库的Li同位素组成差异显著(Tangetal., 2010; 肖燕等, 2021),因而Li同位素体系能够被广泛用于示踪与流体有关的许多地质过程(Tangetal., 2007b; Suetal., 2012, 2014, 2016; 肖益林等, 2015;肖燕等, 2021及其参考文献)。由于在低温蚀变过程中,大洋地壳与海水发生同位素交换,因此蚀变洋壳的δ7Li明显高于新鲜的洋中脊玄武岩。洋壳在俯冲过程中发生脱水反应,释放的重Li流体(高δ7Li)交代上覆地幔,会造成具有重Li同位素组成特征的地幔楔,而脱水之后俯冲进入深部地幔的残余板片具有轻Li同位素特征(肖益林等, 2015)。低δ7Li的俯冲板片熔融所释放的熔体与地幔橄榄岩反应,可以产生具有轻Li同位素特征的地幔(Tomascaketal., 2002; Zacketal., 2003; Brookeretal., 2004; Elliottetal., 2004; Wunderetal., 2006; Tangetal., 2007b)。

未经历交代作用的正常地幔的Li含量为1×10-6~2×10-6,其中橄榄石的Li含量略高于单斜辉石和斜方辉石(Seitz and Woodland, 2000; Tangetal., 2011; Suetal., 2012)。地幔交代作用可以明显升高橄榄岩中矿物的Li含量,Li同位素变轻或变重则主要取决于不同性质的熔体(Seitzetal., 2004; Woodlandetal., 2004; Zhangetal., 2010; Suetal., 2014)。例如,硅酸盐熔体交代作用会造成单斜辉的Li含量明显升高(Woodlandetal., 2004),橄榄石的Li同位素组成变重(Suetal., 2014);反之,碳酸盐熔体交代会造成橄榄石Li含量升高(Woodlandetal., 2004),但其δ7Li值降低(Suetal., 2014)。由于地幔交代作用在岩石圈地幔中普遍存在(Tangetal., 2013b),因此绝大多数地幔矿物具有不均一的Li含量和Li同位素组成(Seitzetal., 2004; Tangetal., 2007a, 2014; Wagner and Deloule, 2007; Aulbach and Rudnick, 2009; Suetal., 2012; Xuetal., 2013)。根据共存矿物之间的Li含量和同位素组成变化情况,可以判断地幔交代作用过程中熔体的性质和来源(苏本勋, 2017; 汤艳杰和张宏福, 2019; 肖燕等, 2021)。比如,碳酸盐熔体和脱水之后的洋壳熔体都具有轻Li同位素组成,对于二者的区分,除了Li同位素组成,还需结合共存矿种之间Li含量的变化:碳酸盐熔体交代会造成橄榄石Li含量升高,而脱水洋壳熔融产生的熔体可造成单斜辉石Li含量的升高。因此,根据共存的橄榄石和单斜辉石的Li含量和同位素组成特征可对两者进行区分。

2 华北地幔橄榄岩锂同位素组成特征

离子探针微区原位分析和多接收等离子体质谱仪溶液法分析均表明,华北克拉通地幔捕虏体中共存矿物的Li含量和Li同位素组成具有非常大的变化范围。总体上,地幔橄榄岩中辉石的Li含量(最高可达40×10-6)明显高于共存的橄榄石的Li含量(绝大多数<5×10-6)(图1a)。大多数辉石具有较轻的Li同位素组成(δ7Li<0),其平均值低于共存的橄榄石(图2; Zhangetal., 2010; 李佩等, 2012; Suetal., 2012, 2014; Tangetal., 2012; Xuetal., 2013; Xiaoetal., 2015)。造成这种现象的主要原因是Li同位素的扩散分馏作用,因为Li元素在辉石(包括单斜辉石和斜方辉石)中的扩散速率远大于它在橄榄石中的速率(Cooganetal., 2005; Parkinsonetal., 2007),致使辉石容易受到后期过程中同位素扩散分馏的影响。例如,在地幔橄榄岩捕虏体被寄主岩浆捕获、携带上升至地表,以及岩浆冷却的过程中,辉石的Li含量和Li同位素组成均会受到明显影响(Tangetal., 2007a, 2011, 2012; Aulbach and Rudnick, 2009; Gaoetal., 2011)。相比之下,橄榄石的Li含量和同位素组成变化较小,或者只是矿物颗粒的边部受到影响。因此,在地幔交代过程中,辉石是较容易被改造的矿物相,其Li含量和同位素特征主要记录近期的交代作用,而不易被改造的橄榄石则可以记录更早期的地幔过程,尤其是大颗粒橄榄石的核部更能保持其地幔源区的Li元素和同位素组成特征(Qianetal., 2010; 李佩等, 2012; Tangetal., 2012, 2014; Xiaoetal., 2015; 汤艳杰和张宏福, 2019)。因此,本文在统计橄榄石和共存的单斜辉石Li含量(图1)、三种主要矿物(橄榄石、单斜辉石和斜方辉石)Li同位素组成(图2)的基础上,重点对华北不同地区的地幔捕虏体中橄榄石的Li同位素组成进行对比(图3)。

图1 华北地幔橄榄岩中共存单斜辉石和橄榄石Li含量变化(a)和交代熔体性质判别图(b,底图据Tang et al., 2007a)数据来源:青岛(Zhang et al., 2010),蓬莱(李佩等, 2012),宽甸(Xu et al., 2013),龙岗(Tang et al., 2012),北岩(Xiao et al., 2015),汉诺坝(Tang et al., 2007a),繁峙(Tang et al., 2010, 2011, 2014),鹤壁(Tang et al., 2010, 2011, 2014),汉诺坝、繁峙、鹤壁含汤艳杰等未发表数据. 每个数据点代表单个样品溶液法或原位分析结果的平均值(多数橄榄岩样品中橄榄石和单斜辉石的原位分析点数在5~20之间).图2、图3数据来源同此图Fig.1 Diagrams showing Li abundances in coexisting olivine and clinopyroxene (a) and melt discrimination of mantle metasomatism (b, after Tang et al., 2007a) in mantle peridotites from the North China Craton

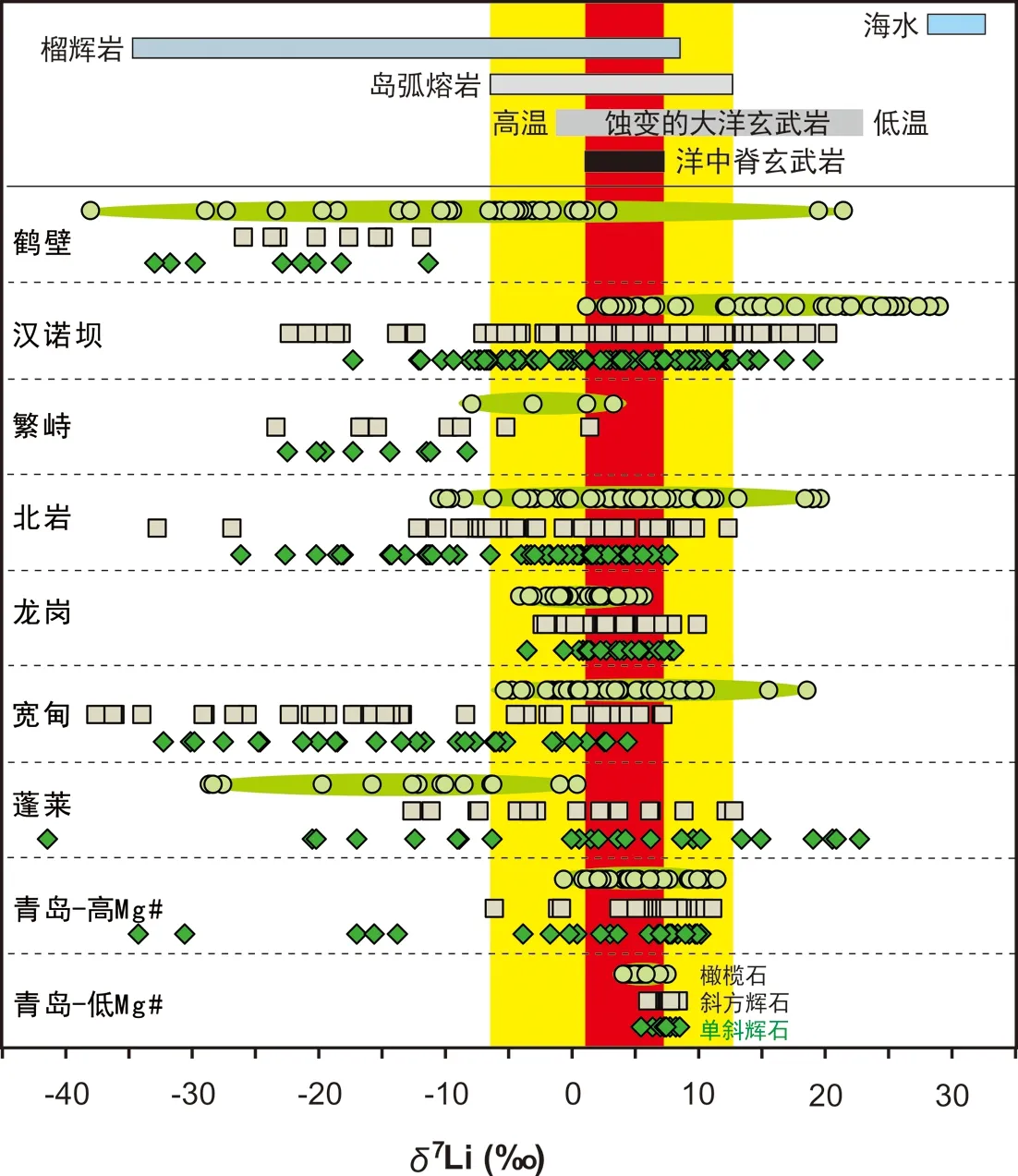

图2 华北地幔橄榄岩中共存橄榄石、斜方辉石和单斜辉石的Li同位素组成变化(底图据Tang et al., 2010)Fig.2 Diagram showing variation of Li isotopic compositions of coexisting olivine, orthopyroxene and clinopyroxene minerals in mantle peridotites from the North China Craton (after Tang et al., 2010)

统计结果显示,华北不同地区地幔捕虏体中矿物的Li含量和Li同位素组成差异明显。青岛和龙岗地区的部分样品落在正常地幔范围内,除此之外,其它地区样品中矿物的Li含量均高于正常地幔值(图1b),鹤壁、繁峙、蓬莱和汉诺坝地区的样品中单斜辉石的Li含量远远超出正常地幔的范围(图1a),表明这些样品经历了铁镁质硅酸盐熔体的交代作用;在龙岗地区的部分样品中,橄榄石的Li含量高于共存的单斜辉石,显示了碳酸盐熔体交代作用的特征(图1b)。在Li同位素组成上,除龙岗和青岛低Mg#橄榄岩样品的橄榄石在正常地幔范围附近变化外,其它地区样品的δ7Li均显示较大变化范围,而且多数低于正常地幔值(新鲜洋中脊玄武岩的范围,图2)。与众不同的是,汉诺坝地区多数橄榄岩捕虏体样品中橄榄石的δ7Li值高于正常地幔值,鹤壁橄榄石的δ7Li值具有比辉石更大的变化范围(图2)。大量研究表明,华北地幔橄榄岩捕虏体中Li含量和同位素组成存在多个尺度的不均一性:不同地区、同一地区的不同样品、同一样品的不同矿物、同一矿物的不同颗粒之间都存在Li含量和Li同位素组成的差异,甚至矿物颗粒内部也存在不同程度的成分环带。在多数地幔橄榄岩样品中,不同矿物颗粒的核部-幔部-边部的成分变化没有统一的规律(Tangetal., 2007a, 2011, 2012, 2014; 李佩等, 2012; Xuetal., 2013; Suetal., 2014; Xiaoetal., 2015)。

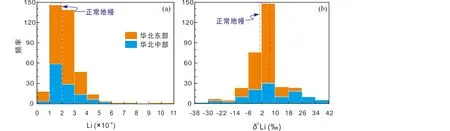

图3 华北克拉通东部与中部地区地幔橄榄岩中橄榄石Li含量与Li同位素组成直方图华北东部包括青岛、蓬莱、北岩、龙岗和宽甸;中部包括鹤壁、繁峙和汉诺坝. 正常地幔据Tang et al. (2010)Fig.3 Histograms of Li abundances and Li isotopic compositions for olivine in the mantle peridotites from the eastern and central parts of North China Craton

地幔橄榄岩中矿物之间和矿物颗粒内部的Li含量和Li同位素差异指示华北克拉通岩石圈地幔中存在Li同位素的不平衡现象。结合岩石学和其他同位素地球化学指标,这种强烈的非平衡体系不能用纯粹的同位素扩散分馏机制来解释,而是华北岩石圈地幔经历了复杂的地幔交代作用的结果(Tangetal., 2011, 2014;李佩等, 2012; Xuetal., 2013; Xiaoetal., 2015; 汤艳杰和张宏福, 2019)。在大多数地幔捕虏体中,两种辉石的Li含量明显高于共生的橄榄石的Li含量,与普遍的硅酸盐熔体交代作用的特征相一致(Tangetal., 2007a, 2011; Zhangetal., 2010);汉诺坝橄榄石高δ7Li的特征进一步指示典型的硅酸盐熔体交代作用(Suetal., 2014);龙岗地区的地幔橄榄岩显示了碳酸盐熔体交代作用的特征(图1b),青岛地区的低Mg#橄榄岩具有正常地幔的组成,而北岩地区的地幔橄榄岩捕虏体记录了硅酸盐熔体和碳酸盐熔体交代的多重信息(Xiaoetal., 2015)。

与已知的Li同位素储库相比(图2),华北克拉通大部分样品中橄榄石的Li同位素组成接近正常地幔,或在正常地幔的范围内变化,少部分样品的橄榄石Li同位素组成明显偏离了正常地幔的范围。例如,青岛地区低Mg#橄榄岩具有相对均一的组成,高Mg#橄榄岩中橄榄石的Li同位素组成范围变化较大,但未超出岛弧熔岩的范围(Zhangetal., 2010),这与龙岗地区的橄榄岩具有相似之处。由于龙岗新生代玄武岩中的橄榄岩捕虏体非常新鲜、块体巨大,而且有方辉橄榄岩、二辉橄榄岩等多种类型,最重要的是多数样品中矿物的Li含量和同位素组成比较均一(Tangetal., 2012),因此,已被开发成为橄榄岩离子探针原位分析的标准样品(Suetal., 2015)。

除鹤壁地区之外(可能是辉石分析数据较少的原因),其他地区橄榄岩中辉石的Li同位素组成变化范围明显大于橄榄石(图2),这与前文所述的辉石容易受到近期Li同位素扩散分馏作用的影响相一致。因此,接下来重点讨论华北地幔橄榄岩捕虏体中橄榄石的Li同位素组成特征与成因。

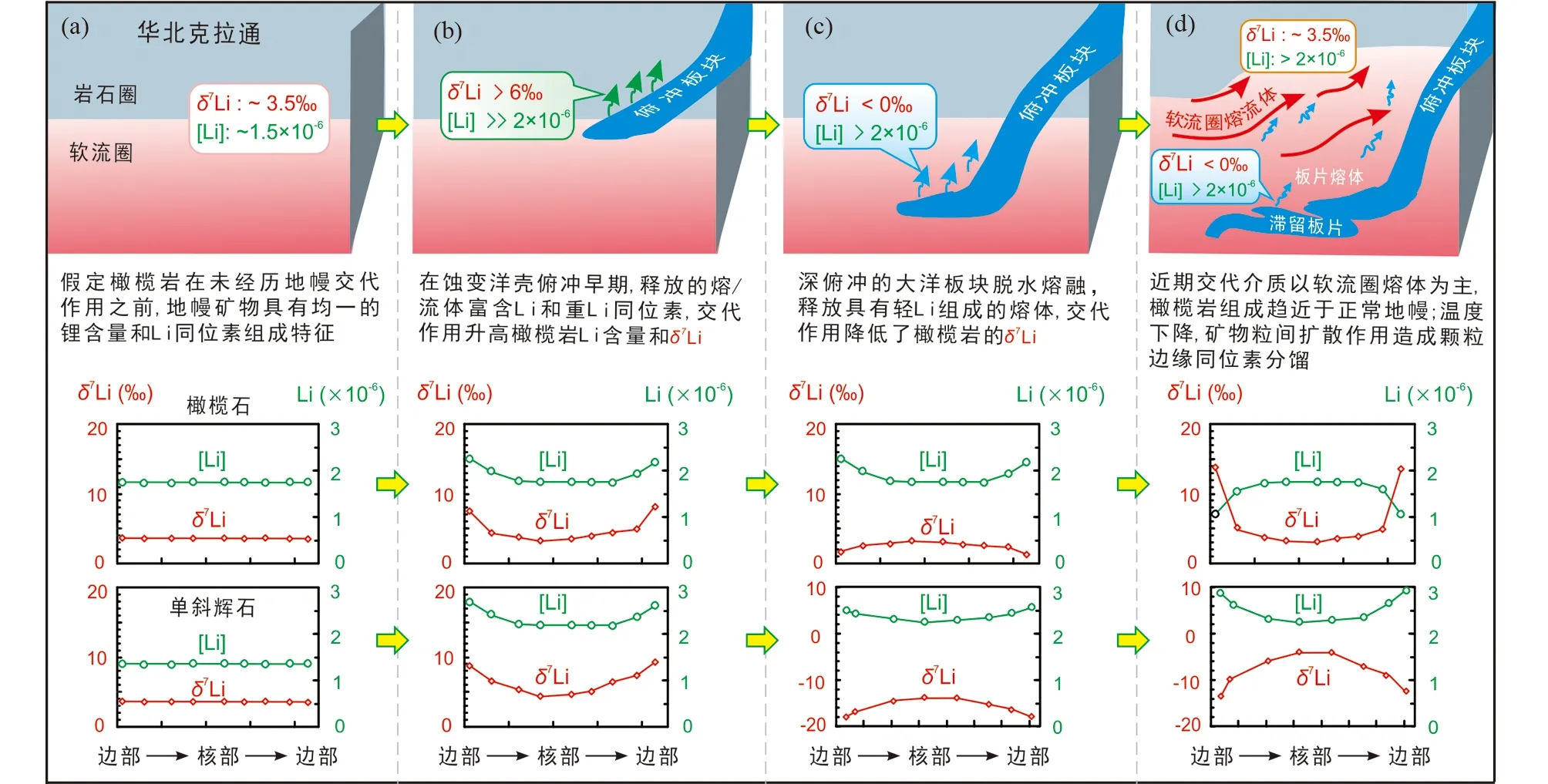

图4 华北岩石圈地幔多阶段改造与Li同位素特征示意图(据Tang et al., 2007a;Xu et al., 2022修改)图中绿色的[Li]表示Li含量Fig.4 Schematic diagrams showing the multi-stage transformation and Li isotope characteristics of lithospheric mantle beneath the North China Craton (modified after Tang et al., 2007a; Xu et al., 2022)

根据现有统计结果(图2),在华北所有地区的地幔橄榄岩捕虏体中,鹤壁地幔橄榄岩中橄榄石的Li同位素组成变化范围最大,最轻的组分(低δ7Li)与榴辉岩的特征相似,最重的组分(高δ7Li)与汉诺坝地区相似,具有接近于低温蚀变的大洋玄武岩和海水的Li同位素组成特征。北岩和宽甸地区部分橄榄岩捕虏体中的橄榄石也具有较重的Li同位素组成。而蓬莱地区的橄榄岩中橄榄石具有非常轻的Li同位素特征,接近于大多数单斜辉石和斜方辉石的Li同位素组成。繁峙橄榄岩中橄榄石的Li同位素组成也明显偏离了正常地幔,具有偏轻的特征。华北不同地区地幔橄榄岩Li同位素组成的巨大差异表明,华北克拉通岩石圈地幔经历了复杂的熔体/流体-橄榄岩相互作用,一方面是参与地幔交代作用的介质不同,另一方面是地幔交代作用具有多阶段性和叠加性,而且地幔改造作用的程度也不相同(汤艳杰 和张宏福, 2019; Tangetal., 2021; Xuetal., 2022)。

华北克拉通破坏主要发生在东部,这一现象也被地幔橄榄岩的Li同位素特征所反映。华北东部地区地幔橄榄岩样品位置包括山东青岛、蓬莱、北岩、辽宁宽甸和吉林龙岗地区,华北中部的样品主要来自河南鹤壁、山西繁峙和河北汉诺坝地区。华北克拉通东部和中部地区多数地幔橄榄岩中橄榄石的Li含量接近正常地幔,但还有相当一部分高于正常地幔(图3a),相比之下,Li同位素组成的变化范围非常大,虽然在正常地幔范围附近的样品数量最多,但是,仍有大量样品的Li同位素组成偏离正常地幔的范围(图3b)。与华北东部相比,华北中部地幔橄榄岩中橄榄石的Li同位素组成变化范围更大(图3b),尤其是鹤壁和汉诺坝地区,部分橄榄岩中橄榄石具有极轻或极重的Li同位素组成特征(图2)。

3 华北克拉通岩石圈地幔改造过程与锂同位素变化机制

全球克拉通与造山带地幔橄榄岩的对比研究表明,地幔改造作用在大陆岩石圈地幔中普遍存在,相比之下,华北克拉通岩石圈地幔的改造现象更为明显(Tangetal., 2013b)。华北地幔橄榄岩捕虏体中矿物复杂的Li含量和Li同位素变化特征,反映了华北克拉通岩石圈地幔复杂的改造过程。如图4所示,华北岩石圈地幔经历了至少三个阶段的熔/流体改造作用。在熔/流体-橄榄岩相互作用的过程中,Li同位素在交代介质与地幔橄榄岩之间、以及橄榄岩的不同矿物之间的扩散分馏作用造成了复杂的Li同位素不均一现象。理论上,正常地幔应该具有相对均一的Li含量和Li同位素组成(图4a),以新鲜的洋中脊玄武岩为代表,正常地幔的δ7Li在大约+1.5‰~+6‰之间变化(图2)。在Li扩散进入矿物之前,橄榄岩中矿物的Li含量和同位素组成是均匀的,与正常上地幔相似(Seitz and Woodland, 2000; Jeffcoateetal., 2007)。在大洋板块俯冲的早期阶段,俯冲板块释放的流体具有高Li含量和高δ7Li的特征(图4b),这样的流体与地幔橄榄岩发生反应,二端元混合作用的结果必然造成橄榄岩中矿物的Li含量和δ7Li的升高。随着板片俯冲深度增加和重锂组分的释放,残余的俯冲板片在深部地幔或地幔过渡带发生熔融,释放出的熔体具有比正常上地幔低的δ7Li值(Zacketal., 2003; Wunderetal., 2006; Caciaglietal., 2011; Xiaoetal., 2011),轻Li的熔体与橄榄岩反应,导致地幔矿物δ7Li降低(图4c; Tangetal., 2012)。由于6Li的扩散速度大于7Li,扩散分馏作用可能在矿物颗粒边部形成Li含量和同位素组成分带,矿物颗粒边缘的Li含量通常高于核心,而δ7Li值呈现相反的趋势(边缘δ7Li低于核心),这种现象在橄榄岩冷却过程中表现得尤为明显。

由于来自软流圈的熔体具有正常地幔的Li同位素组成,其δ7Li值高于之前来源于残余俯冲板片的熔体,因此,近期的软流圈熔体与橄榄岩相互作用叠加在橄榄岩之前经历的低δ7Li熔体改造作用之上,使橄榄岩被降低了的δ7Li值回升,趋近于正常地幔;但随着地温梯度下降或橄榄岩捕虏体的冷却,Li在辉石与橄榄石之间的分配系数发生变化,Li从橄榄石扩散进入单斜辉石,造成矿物颗粒边缘的Li含量与δ7Li之间的反相关现象(图4d; Tangetal., 2007a)。

前已述及,华北不同地区地幔橄榄岩中Li同位素组成的巨大变化,反映了不同地区岩石圈地幔特征和改造过程的差异。例如,汉诺坝地区地幔橄榄岩中橄榄石高δ7Li的特征指示典型的硅酸盐熔/流体交代作用(Suetal., 2014)。就华北中部而言,汉诺坝和繁峙地区的地幔橄榄岩具有相对饱满的组成,橄榄石Fo值<92(Tangetal., 2008),而鹤壁地幔橄榄岩具有相对难熔的组成,多数橄榄石Fo值>92(Zhengetal., 2001)。鹤壁橄榄岩异常的Li同位素组成特征(图2)可能反映了再循环的大洋地壳物质(残余的俯冲板片)对古老的克拉通岩石圈地幔的改造作用(Tangetal., 2014),这种轻Li组分也对华北其他地区造成了影响,图2中部分地区橄榄石的轻Li特征支持上述结论。

除了蓬莱地区,华北克拉通东部地区多数地幔捕虏体中的橄榄石具有相对均一、且接近正常地幔的δ7Li,而中部地区橄榄石的δ7Li变化范围很宽,这主要与华北不同地区的差异演化过程有关(Tangetal., 2013a)。华北中部既有元素和同位素组成高度不均一的古老岩石圈地幔(汤艳杰等, 2004; Tangetal., 2008; Xuetal., 2008, 2010; Liuetal., 2011),又有相对年轻的类似于大洋型的地幔(Tangetal., 2013c);而东部地区的岩石圈地幔经历了地壳衍生熔体和软流圈熔体的多阶段强烈改造(Xuetal., 2022),几乎全部转变为主量元素饱满、同位素组成相对均一的大洋型地幔(Tangetal., 2021及其参考文献)。因此,不同程度的熔/流体改造作用最终造成了华北克拉通东部与中部岩石圈地幔特征的明显差异。

值得强调的是,龙岗地区的地幔捕虏体与青岛低Mg#橄榄石相似,无论是橄榄石,还是两种辉石,矿物颗粒具有均一且接近于正常地幔的Li含量和Li同位素组成(图2)。龙岗部分样品具有低于正常地幔的δ7Li值,反映了再循环的蚀变洋壳(含硅酸盐沉积物)衍生熔体的改造作用。龙岗地区具有相对均一的、低δ7Li特征的样品为地幔中存在轻Li组分提供了直接证据(Tangetal., 2012)。同方辉橄榄岩相比,二辉橄榄岩和辉石岩中橄榄石和辉石较高的Li含量和δ7Li反映了来自软流圈熔体的改造作用(Tangetal., 2012)。综上所述,地幔捕虏体Li含量和Li同位素组成特征表明华北岩石圈地幔至少经历了蚀变洋壳早期俯冲阶段释放的流体、深俯冲和地幔过渡带滞留阶段的残余洋壳衍生熔体和近期软流圈熔体三个阶段的改造过程。

4 结语

华北克拉通岩石圈地幔高度不均一的Li同位素组成特征主要反映了不同熔/流体对古老地幔改造的结果。由于改造作用的多阶段性和改造程度的不同,华北克拉通东部与中部地幔橄榄岩的组成特征具有系统性的差异。微区原位研究证明了岩石圈地幔中存在轻Li组分,其成因与残余俯冲板片熔融所产生的熔体有关。因为俯冲的硅酸盐沉积物和残余蚀变洋壳都有可能在地幔深部产生低δ7Li值的熔体,因此仅通过地幔捕虏体中橄榄石和辉石的Li同位素特征尚不能很好地区分二者的贡献,将Li同位素与Sr或Ba同位素特征进行联合研究,有望解决这一问题。由于Li同位素是最轻的非传统稳定同位素,对熔/流体活动非常敏感,因而能够灵敏地示踪华北克拉通岩石圈地幔的改造过程。但由于Li是微量元素,其同位素组成容易受到许多地质过程的影响,在解决实际问题的过程中也存在一些不确定性。相比之下,Fe和Mg是主量元素,其同位素变化理应更能够说明岩石圈地幔组成的改变。然而,在多数情况下,Fe和Mg同位素组成的变化较小,对地质过程不太敏感。因此,将Li与Fe和Mg等其他地球化学指标相结合,从多方面提供证据进行联合示踪是未来的发展方向。

借此机会,谨以此文感谢周新华老师推荐我到中国科学院地质与地球物理研究所从事博士后研究,并带领我进入地幔地球化学领域,这对我在地球科学成长之路上至关重要。

致谢感谢张宏福老师在我博士后期间推荐我到日本冈山大学固体地球科学研究中心尝试进行地幔橄榄岩的Li同位素分析,从此开辟了我国Li同位素地幔地球化学研究方向,推动了学科的发展。文章质量的提升得益于肖益林教授和徐荣博士提出的建设性修改意见,在此表示感谢!