后颅窝脑外型海绵状血管瘤误诊分析并文献复习

2022-12-20刘诗晗魏坤杰通信作者

刘诗晗,邵 硕,魏坤杰,郑 宁(通信作者)

(1济宁医学院临床医学院 山东 济宁 272067)

(2济宁市第一人民医院放射科 山东 济宁 272011)

脑海绵状血管瘤(cerebral cavernous hemangiomas,CCHs)是一种良性血管病变,个体发病率为0.5%,又被称为脑血管错构瘤,由异常扩大的海绵窦状血管丛组成[1]。虽然其可以发生在神经系统的所有部分,但这些病变主要发生在大脑半球。约50%~80%的CCH无明显临床症状,通常在行磁共振成像(MRI)中偶然发现。然而,临床上受影响的患者可能表现为头痛、癫痫发作、颅内出血或局灶性神经功能缺损等症状。颅内脑外型海绵状血管瘤好发于中颅窝,后颅窝的脑外型海绵状血管瘤发生率极低。由于其术中出血的高倾向性,术前诊断尤为重要。笔者现将1例误诊为脑膜瘤的后颅窝脑外型海绵状血管瘤患者影像学特征及病理表现报告如下,为提高诊断率、避免误诊提供参考。

1 资料与方法

1.1 病例资料

患者男,59岁,因“行走不稳并流涎3月余,1周前出现头晕”于2021年7月27日就诊于济宁市第一人民医院神经外科。理解力、定向力可,记忆力稍减退,双侧瞳孔等大等圆,光反射灵敏,眼球活动自如,双侧额纹及鼻唇沟对称,面部表情基本正常;转头、耸肩灵活、有力。四肢肌力V级,肌张力正常,躯干及四肢皮肤浅深感觉无明显减退。直线行走不能,步态缓慢,闭目难立征阴性,指鼻试验稍欠稳准,跟膝胫试验阴性,双侧膝腱反射正常,双侧腹壁反射正常,双Hoffmansign阴性,双Babinski阴性,颈软。本研究已获患者知情同意。

1.2 方法

患者入院后采用中国联影uMR770 3.0T磁共振成像扫描仪行颅脑磁共振检查。

病理学检查:后颅窝肿瘤切除后病理标本肉眼观察其质地、颜色,而后进行苏木精-伊红(HE)染色,光学显微镜观察标本成分。

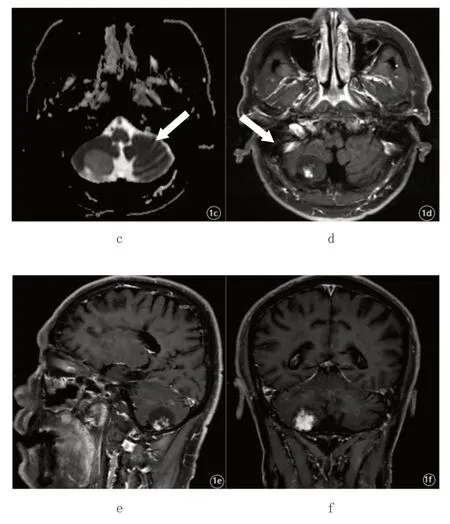

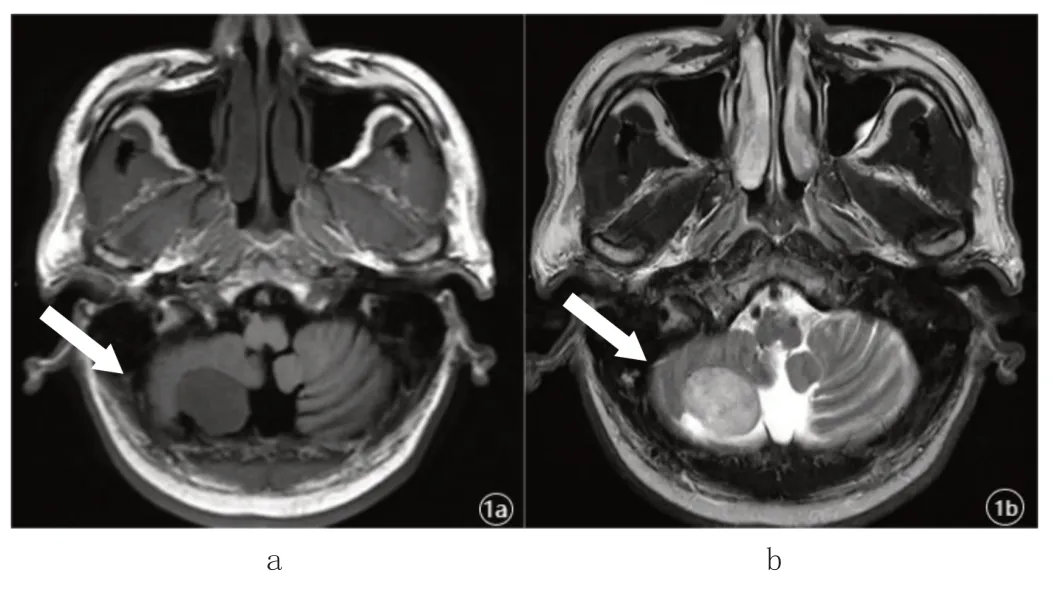

MRI表现:MRI平扫示后颅窝偏右侧见结节样T1WI稍低信号,T2WI信号不均,以等或稍高信号为主,DWI未见明显弥散受限,ADC图呈稍高信号改变,边界清晰,大小约29.1 mm×21.3 mm×23.4 mm,邻近小脑受压改变。增强扫描显示早期病灶中心区域局部点片状明显强化,随时间延迟病灶强化范围逐渐扩大,呈明显的“渐进性强化”,见图1。病变邻近骨未见明显异常。结论:后颅窝脑膜瘤可能。

图1 后颅窝脑外型海绵状血管瘤患者MR检查图像

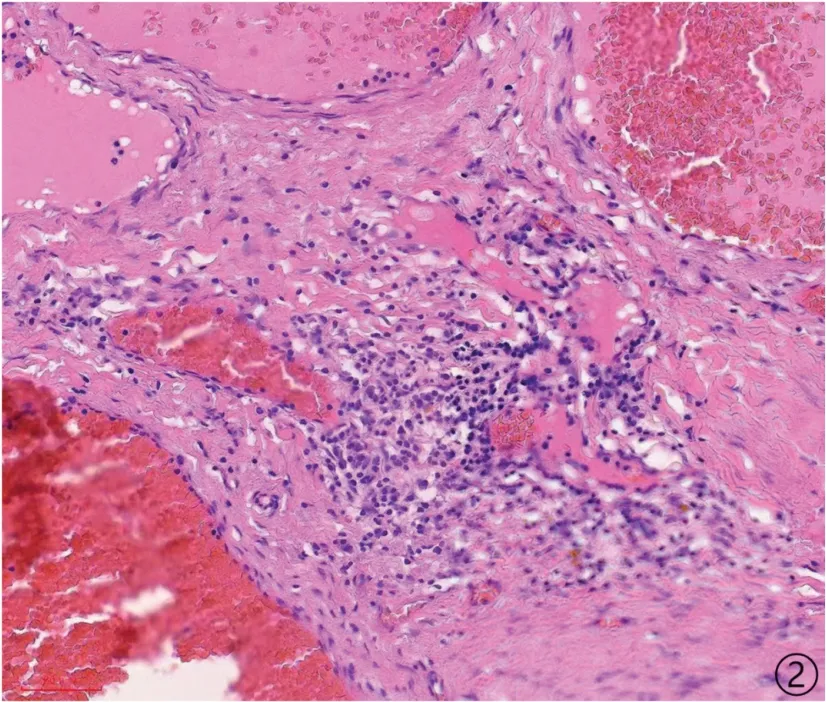

手术及病理:全麻下行后颅窝肿瘤切除加硬脑膜扩大修补术,肉眼所见:右侧后颅窝肿瘤,边界清楚、无包膜,血供丰富、紫色、桑葚样,侵及硬脑膜,给予镜下全切;镜下所见:血管管腔扩张伴充血及出血,间质纤维组织增生伴炎细胞浸润,见图2。免疫组化:CD34(+)、CD31(+)、EMA(-)、PR(-)、STAT-6(-)。结论:后颅窝海绵状血管瘤。

图2 后颅窝脑外型海绵状血管瘤患者肿块切除术后病理图像

3 讨论

海绵状血管瘤(cavernous hemangioma)是中枢神经系统常见的血管畸形之一,占所有血管畸形的10%~20%,海绵状血管瘤并非真正的肿瘤,它是由异常扩大的海绵窦状血管丛组成,病理上称之为“血管错构瘤”[2]。其由异常聚集、扩张的毛细血管网组成,内衬有缺乏成熟血管壁成分的单层内皮,切面呈海绵状或蜂窝状,血管壁无肌层和弹力纤维,管壁菲薄[3-4],本例病理与文献报道一致。颅内海绵状血管瘤从发病部位可分为脑内型和脑外型,其中以脑内型较为常见[5],脑外型又以中颅窝常见,发生在后颅窝脑外型海绵状血管瘤十分罕见,鲜有文献报道。

3.1 后颅窝脑外型海绵状血管瘤临床表现分析

脑外型海绵状血管瘤因其生长位置于脑外,较少压迫脑组织,因此在早期无明显特异性表现,较易漏诊或误诊[6]。后颅窝由颞骨岩部后面和枕骨内面组成,其容纳小脑、脑桥和延髓,本例患者出现行走不稳、头晕症状可能与肿瘤压迫右侧小脑半球有关。

3.2 后颅窝脑外型海绵状血管瘤MRI表现分析

颅内脑外型海绵状血管瘤多位于中颅窝海绵窦区,其出血及钙化较为少见,因其缺少肿瘤间质成分,MRI检查多信号均匀,T1WI呈等或稍低信号,T2WI上表现为类似于脑脊液的均匀高信号,为其特征性表现,DWI上多为等低信号[7]。增强扫描多为均匀一致的显著强化,少数表现为早期边缘强化,晚期渐进型强化[8]。本例患者MR增强扫描表现为早期病变中心区域先出现点片状强化,随时间延迟病灶向外周强化范围扩大,不同于典型的颅内脑外型海绵状血管瘤强化特点,与眼眶部位的海绵状血管瘤强化方式类似[9-10],可能和病灶血管壁较厚、间质成分较多有关[2]。

3.3 后颅窝脑外型海绵状血管瘤鉴别诊断

①脑膜瘤:为颅内常见肿瘤,大多数位于脑实质外,女性多见。MRI表现T2WI信号强度低于海绵状血管瘤,以等T1、等或稍高T2信号多见,DWI上呈等或稍高信号[11]。增强扫描呈明显均匀强化,病灶边缘可见“脑膜尾征”[12],邻近骨质增生硬化性改变。②血管母细胞瘤:后颅窝近脑表面实质性血管母细胞瘤常表现为不均匀等及稍长T1、长T2信号,部分瘤内及瘤周有多发血管流空信号影,增强扫描显示肿瘤明显强化,而海绵状血管瘤一般不具有留空信号影,可作为与血管母细胞瘤的鉴别点[13]。③颅内孤立性纤维瘤/血管外皮细胞瘤:起源于脑膜间的毛细血管外皮细胞,多位于颅内脑外,以窄基底与硬脑膜相邻,较易出现不均匀强化及囊变坏死[14],邻近颅骨可出现骨质破坏[15]。

3.4 后颅窝脑外型海绵状血管瘤临床治疗

目前临床上对海绵状血管瘤的治疗选择具有较大争议,结合国内外相关文献,主要的治疗方案有保守治疗、手术切除、放射治疗等。对于无明显临床症状的海绵状血管瘤以保守治疗为主。但对于出现临床症状的患者,如反复出血可能导致严重和不可逆的神经功能障碍,因此应考虑进行积极的治疗。尽管目前对大多数有症状的海绵状血管瘤的治疗方法是手术切除,但由于手术的复发率和死亡率较高,对于海绵状血管瘤的手术治疗仍存在一些争议[16]。立体定向放射治疗(stereotactic radio-therapy,SRS)已被用作因无法进行手术治疗的海绵状血管瘤的一种替代治疗方式。它可以向目标病灶周围提供高剂量的辐射,具有高精度和快速的剂量下降速度。Fuetsch等[17]与Lee等[18]研究认为SRS对海绵状血管瘤具有较好的治疗效果。

综上所述,后颅窝脑外型海绵状血管瘤较罕见,医师对其影像学特点认识不足,容易与脑内、外富血供肿瘤混淆,考虑到海绵状血管瘤是一种扩张性、低流量的血管畸形,具有术中出血的高倾向性,因此术前准确诊断尤为重要。