基于GIS的国外文化地理学研究热点演变与趋势

2022-12-09李彦辉

张 涵, 李彦辉, 刘 博

(广东金融学院工商管理学院, 广州 510521)

20世纪80—90年代,随着文化转向和文化地理学的兴起,“文化”的单一定义被摒弃,取而代之的是认识论的不确定性,如文化多元论、文化自我反思论和文化二元论等[1]。其中,多数文化地理学者持“文化建构”认识论,认为“文化”并非具象的“物体”,而是在特定社会情景或社会关系下由社会群体自下而上地建构或生产的[2]。近年来,文化地理学者探索文化视阈下人地关系的方法也日趋多样,通过引入新的方法以提升研究的科学性成为文化地理学研究的趋势之一[3]。如借助GIS实现文化景观的时空演变、文化形象与空间的交互分析[4]、游客情感与时空轨迹[5]、多元饮食文化的空间扩散[6]等跨学科研究层出不穷,文化地理乃至人文地理对GIS的关注与日俱增。

兴起于20世纪60年代的地理信息系统(Geographic Information System,简称 GIS),长期以来被视为是以实证主义为基础的定量空间分析工具[7]。作为地理学的重要分支,地理信息系统在自然地理、人文地理乃至其他学科的应用实践中扮演着重要角色,常见的应用功能包括空间分析、地理拓扑分析和地图可视化等。近年来,随着质性地理信息系统的提出,女性主义地理信息系统、批判式地理信息系统等新型地理信息系统的应用进一步加深了文化地理与GIS的联系。越来越多的地理学者呼吁跨学科的交叉融合以及新的研究方法与研究范式的更替,使得对文化地理研究的跨学科关注成为近年来的研究热点。

本文借助可视化文献计量软件(CiteSpace)对“Web of Science”(简称WOS)核心合集数据库中的文化地理与地理信息系统为主题的文献进行统计分析,在文献共被引、关键词时间序列、关键词凸现分析的基础上,对国外基于GIS的文化地理研究进行分类述评。并进一步通过滚雪球式的人工检索、筛选国外文化地理学研究的权威期刊《Social & Cultural Geography》《Cultural Geographies》《Gender Place and Culture》《Space and Culture》《Journal of Cultural Geography》上采用GIS为研究方法的文献,聚焦基于GIS的文化地理学研究分类,并与Cite-Space引文分析的情况进行对比,以期绘制基于GIS的文化地理的研究热点演变与趋势。

1 数据来源与研究方法

本文选取WOS核心合集数据库作为数据来源,以“GIS”和“Cultural Geography”为主题,选定文献检索,时间跨度为1993-01-01—2022-06-30,共检索出139篇文献;接着设定“文献类型”=(“ARTICLE OR REVIEW”),并进行去重操作,最后共筛选出124篇文献,作为CiteSpace分析的样本数据。

为了更加有效地呈现相关文化地理学研究的可视化分析,本研究借助信息可视化技术分析WOS中检索的文献数据,具体采用CiteSpace5.8.R2软件对WOS核心合集数据库中的124篇文献进行科学图谱绘制和计量分析,并结合Excel软件进行辅助统计分析。由于GIS的实际应用涉及空间分析、地图可视化、空间选址和地理数据库等多个要素,仅靠关键词“GIS”检索容易出现遗漏关键文献的现象。因此,本研究同时采取人工检索的方法进行文献收集与筛选,进一步聚焦核心文献,确保更精准的文献范围,试图更科学地展示GIS与文化地理学研究的关键文献、重要观点与经典范式。

2 基于GIS的文化地理文献特征

2.1 年发文量趋势

1993—2022年,地理信息系统&文化地理主题的期刊发文量变化趋势(图1)显示:近20年来,国外基于GIS的文化地理研究的发文量整体呈现螺旋式递进增长的趋势,2020年达到顶峰,相关研究主要分为3个阶段:第一阶段(1993—2008年)为摸索阶段,该阶段中相关研究的发文量增长较为平缓,GIS方法对文化地理的贡献度不够显著。第二阶段(2009—2019年)为波动上升阶段,GIS作为空间分析研究的主要方法,在该领域的研究呈现波动上升的态势,无论是GIS还是新型的地理信息系统,在文化地理研究中均出现了知识输出。第三阶段(2020年至今)为新趋势阶段,该阶段的相关研究的发文量出现了较大幅度下降,主要原因为:一方面,近年来西方基于GIS的文化地理研究热点的更替频率加快;另一方面,2022年仅选取了上半年的发文数据,未能穷尽全年发文量。在各个领域呼吁跨学科交叉的趋势中,GIS与文化地理研究的融合已经成为备受关注的新型研究范式。

图1 基于GIS的文化地理文献发文量年度分布图(1993—2022年)

2.2 高关注度文献

文献中心性是测量节点文献重要程度的关键指标,数值越高反映了该节点展开的文献研究越多,其影响力越强[8]。根据CiteSpace5.8.R2软件生成基于GIS的文化地理研究的文献共被引网络图谱,文献中心性最高的6篇文献如图2所示。

图2 基于GIS的文化地理文献共被引网络图谱(1993—2022年)

共被引频次是体现论文学术质量与论文影响力的重要指标,6篇关键文献的中心性和共被引频次等具体信息见表1,其中ELWOOD S关注参与式地理信息系统的文献具有较高的文献中心性。从研究方法来看,这6篇文献均关注新型的地理信息系统,如参与式地理信息系统、批判地理信息系统、女性主义地理信息系统和新型空间媒体技术等。其中,ELWOOD[9]借助参与式地理信息系统,关注如何通过知识生产来协商、参与和表征日常生活实践,认为地理信息系统的参与式方法已经极大地改变了以地理信息系统为基础的研究和决策;KINGSBURY和JONES[10]将谷歌地图比作“数码窥视箱”,丰富了参与式地理信息系统在开源地图编码方面的实证研究;WILSON[11]关注批判地理信息系统,认为地理信息的生产和消费正成为一种更具流动性的实践,定位服务作为一种展现流动性的方式,使消费者能够发现他们与产品的距离,同时满足了人们了解自己日常活动的愿望;LESZCZYNSKI和ELWOOD[12]借助批判地理信息系统,强调通过空间信息技术的实践而产生的社会、政治和经济不平等的方式;KWAN[13]关注地理空间技术对理解女权主义研究的贡献,认为地理空间技术对情感(感觉和情绪)的展演具有重要的指示作用;ELWOOD和LESZCZYNSKI[14]关注基于网络地理信息技术的新媒体如何影响社会的变革,通过解读空间视角下公民参与的在线评论数据,探索了新空间媒体推进知识政治的新维度。文化地理学研究更多采用质性的研究方法,这与GIS量化分析的初衷相左,但是上述6篇高被引文献均通过新型地理信息系统巧妙地化解了文化地理与GIS之间的壁垒,也为深入了解GIS与文化地理的交叉研究指引了方向。

表1 基于GIS的文化地理研究的关键文献Table 1 The key node literature of GIS and cultural geography research

2.3 发文期刊

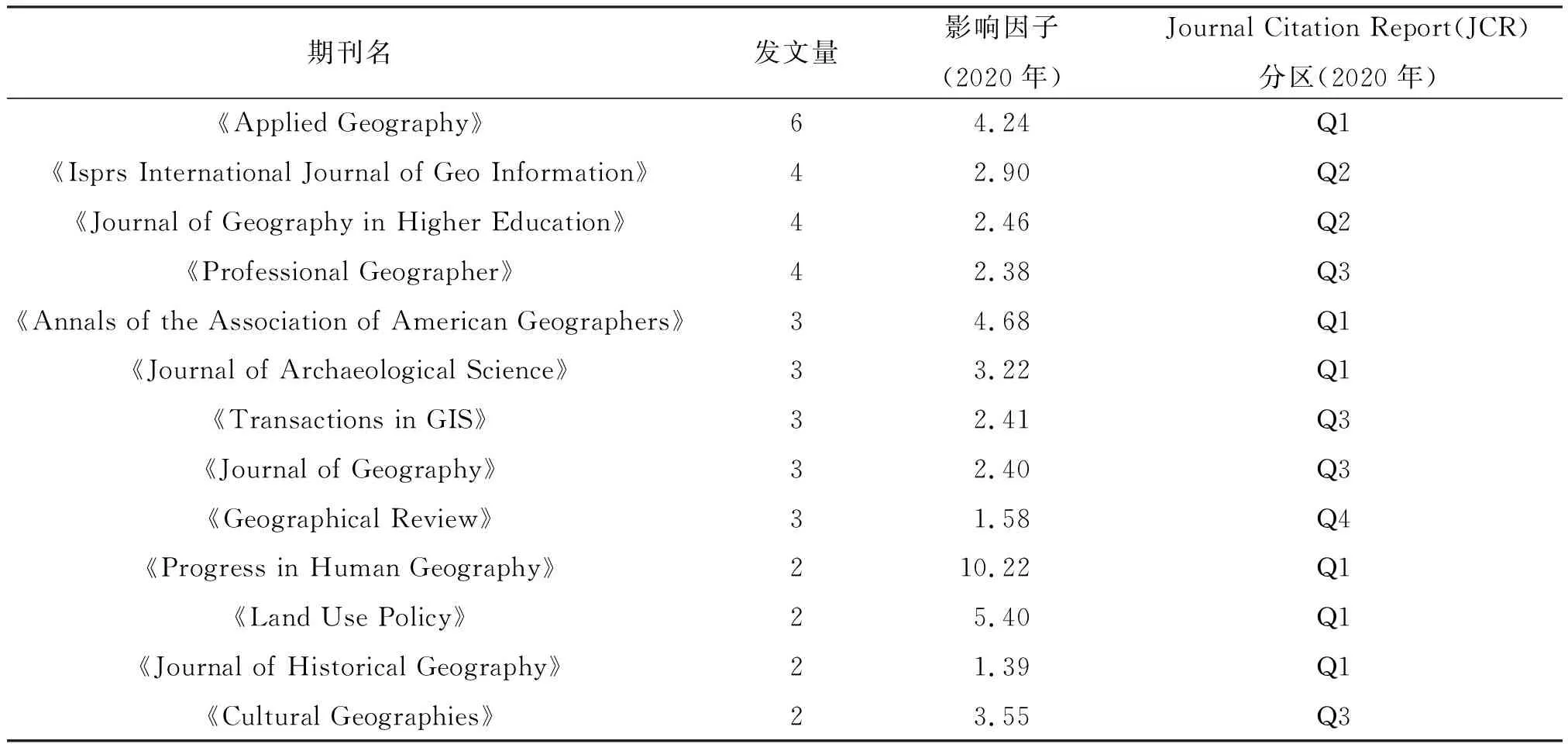

由1993-01-01—2022-06-30的基于GIS的文化地理研究的期刊发文情况(表2)可知:基于GIS的文化地理研究发文期刊集中度不显著,主要集中在《Applied Geography》《Isprs International Journal of Geo Information》《Journal of Geography in Higher Edu-cation》等地理信息系统类期刊;发文量整体偏少,其中发文量最多的期刊(《Applied Geography》)在这个时间段也仅发表了6篇基于GIS的文化地理研究论文;发文期刊中仅《Progress in Human Geography》的影响因子为10.22,其余期刊的影响因子均在6以下;仅有一本文化地理类期刊(《Cultural Geographies》)持续关注基于GIS的文化地理研究。

表2 基于GIS的文化地理研究的期刊发文情况Table 2 The journal publication of GIS and cultural geography research

3 研究热点演变

3.1 研究热点时序特征

1993-01-01—2022-06-30,国外基于GIS的文化地理研究的关键词时间序列图如图3所示。根据CiteSpace的时间序列分析,其模块度值Q=0.778(>0.3),加权平均轮廓系数S=0.943(>0.7),表明聚类有高度可信性,结构显著且聚类分布均匀;关键词按贡献频次的高低依次为:地理信息(61次)、地理(21次)、城市(8次)、地方(8次)、知识(8次)、空间(6次)、科学(5次)、景观(5次)、政策(4次)、地图(4次)、保护(4次)、科技(4次)等。研究话题围绕文化地理学的研究热点展开,同时也涉及科学、科技、保护等人文地理学的新型研究领域。

图3 基于GIS的文化地理研究关键词的时间序列图

聚类视图是CiteSpace提供的3种经典视图之一,旨在展示不同研究领域的知识结构[15]。根据CiteSpace聚类视图分析,西方地理信息系统与文化地理研究的共现网络被划分为地理(geography)、中心度(central)、交通(transportation)、历史(history)、景观(landscape)、交换(exchange)、历史地理信息系统(historical GIS)、数字化(digital)、家庭(family)等9个聚类(图3)。聚类的重要性从上到下(#0到#8)递减。其中,以地理、中心度和交通等受关注度最高,为该领域的核心研究主题。具体研究主题如下:

(1)地理聚类研究。该主题包含创意城市[16]、文化产业[17]、质性地理信息系统[18]等高频关键词。地理信息系统可以有效地处理空间实体,并通过复杂的分析和建模来处理具体的空间争议问题,如BLASCHKE等[19]借助GIS的可视化分析讨论了语言和文化背景对地方感的影响,进而通过少数民族语言发现地方的特殊性。地理聚类往往以地图和地理信息系统为媒介,探索文化传播等地理议题,如SINTON和HUBER[18]关注广播对中欧民族音乐波尔卡的需求情况,借助2000年人口普查数据与波尔卡音乐有关的欧洲地区的县级数据绘制地图,并与播放波尔卡音乐的广播电台的位置进行了比较,通过直接量化的方法来评估当地人的音乐偏好。同时,研究越来越多地转向地理信息系统技术对定性数据的处理,如BRENNAN-HORLEY[20]借助认知地图与GIS的叠加分析,揭示了构成灵感空间的“高流量”区域(创意活动的热点)和其他隐藏的地理区域。

(2)中心度聚类。该主题包含文化遗产、多尺度分析[21]、质性数据可视化、土地利用与土地覆盖、记忆和媒体等。如:BANERJEE和SRIVASTAVA[22]关注1989—2011年间印度中部地区的土地利用、土地覆盖的变化及其对当地丰富文化遗产的改变,并借助遥感影像与地理信息系统等量化数据揭示了该地区历史文化遗产的基本信息;MESEV和DOWNS[23]借助地理信息系统,测量、绘制并分析了1966—2007年间北爱尔兰首都贝尔法斯特由于文化冲突导致的死亡情况的空间分布,分析隔离水平、社会和经济贫困等因素对死亡率的影响及交互作用。

(3)交通聚类。包括地理空间决策支持系统[24]、经济发展[25]、交通[26]和基础设施[27]等话题。如:MEYER和YOUNGS[28]借助历史地理信息系统关注文化景观随时间的变化,通过摄影、档案等数据对国家公园的交通和户外游憩景观的变化进行分析,进而探索评价文化景观变化的有效手段;CHATMAN[29]关注移民群体的出行模式,分析了美国社区环境政策对移民群体通勤方式的影响。

3.2 关键词突现分析

根据文献数据突现词图谱分析(表3),关键词“地理(geography)”的突现度最大,地图(map)、地方(place)、科学(science)、空间(space)等关键词的突现度紧随其后,可见国外关于GIS的文化地理学研究主流在于对地图、地方、科学和空间等议题的讨论。从突现时间来看:“生态(ecology)”突现时间为1993—2004年,即“生态(ecology)”在该时间段内成为相关研究关注的热点;“文化地理(cultural geography)”的突现时间为2005—2016年;“知识(know-ledge)”是2008—2010年的热点话题;“地图(map)”“空间(space)”“政策(policy)”“城市(city)”“世界(world)”“景观(landscape)”等是2008—2013年的热点话题;2014年起,突现的关键词为“批判地理信息(critical GI)”;2017年至今,“地理(geo-graphy)”“地方(place)”“科学(science)”“土地利用(land use)”“历史地理(historical geography)”等为国外基于GIS的文化地理研究领域关注的前沿话题。

表题表3 基于GIS的文化地理研究前15名突现关键词(按突现起始年排序)

综上所述,国外文化地理与GIS的研究起源于21世纪初期,其研究热点可分为3个阶段:第一阶段(1993—2004年),关注的是地理信息技术在生态环境应用方面的研究,通过遥感技术来解释极端的空气污染事件中的气象、地理和文化因素[30]。第二阶段(2005—2013年),主要关注文化地理制图、空间、政策、知识生产、城市、世界和景观等议题。如:MARTIN[31]通过对一个正在经历乡村绅士化的英国村庄的研究,借助记忆和情感来探讨巴洛克式乡村风格的概念;TUCCI等[32]借助地理信息的方法和技术来量化米兰市中心的地名空间格局,认为地名命名是一种权力行为,是一种将意识形态话语铭刻在景观中的方式。第三阶段(2015年至今),相关研究更侧重于地方、批判地理信息和历史地理等文化地理学核心议题,研究聚焦文化地理学的前沿议题[33]。如LEVINE等[34]借助GIS考察了生态、文化、经济、历史和地理因素对感知和管理海洋空间和资源的影响,认为海洋资源的管理是一个由政治和文化驱动的过程,并受到人类生计和文化观念的影响。

4 研究主题分析

GIS应用于文化地理研究,多体现在认识论的延伸与方法论的探索。在认识论方面,女性主义地理信息系统、批判地理信息系统试图将GIS的方法与文化地理学的研究视角进行深入的结合;在方法论的探索方面体现在对新型地理信息系统的二次开发更适应文化地理学所关注的人地关系、少数群体平等以及质性数据等方面,其中,公众参与式地理信息系统与质性地理信息系统是西方学者较多关注的研究领域。

区别于以空间分析著称的传统地理信息系统,基于GIS的西方文化地理研究越来越多地聚焦新型地理信息系统,相关研究借助开放式的编码、对质性数据的兼容处理、融合批判式的思维方式以及新技术新方法的创新,衍生出公众参与式地理信息系统、批判地理信息系统、质性地理信息系统、历史地理信息系统以及新媒体技术与GIS的结合等新型地理信息系统。其中参与式地理信息系统关注不同群体知识生产的实践以及政治和权力关系,可以很好地关照文化地理所涉及的权利、平等、自主等议题;批判地理信息系统强调社会、政治和经济不平等是如何通过空间信息技术和相关实践产生的;从20世纪90年代中期到21世纪初,女性主义地理信息系统的出现将GIS引入女性主义地理学领域,同时实现了从女性主义视角对GIS实证研究的有效补充。

4.1 公众参与式地理信息系统

公众参与式地理信息系统(Public Participation GIS,简称PPGIS)从授权或动员用户自主性的角度来探讨地理空间协作[35],强调弱势群体获得公正的机会[36],讨论如何利用地理空间技术来征求和合并利益相关者的价值[37],其关注的重点是将非正式利益群体的意见纳入决策系统,并使地理信息系统更能响应边缘群体的诉求[38]。公众参与式地理信息系统有效地展示文化、社会和政治活动,作为公民表达权力的一种有效表述途径[39],在西方受到越来越多的学者重视。如:BAILEY和GROSSARDT[40]讨论了公众资源分配的议题,借助地理可视化决策支持系统分析民主体制化背景下的地理空间;REICHEL和FROMMING[41]将人类学田野调查的数据与地理信息系统相结合,通过访谈法与参与式观察法来解读当地人认知和行动的策略,以提高社区应对气候风险的复原力;BARCUS和SMITH[42]借助公众参与式地理信息系统的可视化技术来实现土地回收,进而促进部落社区的经济和文化再生产能力,以支持未来的土地收购和经济发展规划。

在此基础上衍生了志愿地理信息系统(Volunteered GIS,简称VGIS),强调借助公众来获取数据和知识,其地理信息通常由大量未经训练的志愿者创建,作为一种共识建立的有组织的活动,通过整合个人提供的数据来解决特定问题。在互联网时代“去中心化内容生产”的倡议下,志愿地理信息系统基于地理数据的在线生成与大规模传播,使得利用“群众智慧”来创造性地解决问题成为可能。如RAHIMI等[43]借助志愿地理信息系统研究社会空间边界,通过Yelp网站用餐评论数据来分析不同食物选择、餐厅氛围和社会经济地位带来的饮食文化差异。

4.2 批判地理信息系统

批判地理信息系统(Critical GIS,简称CGIS)是社会理论与地理信息科学的独特融合,兴起于20世纪70年代,在混合地理学的背景下,审视地图制作、使用、传播过程中所嵌入的话语与权力关系,从而质疑传统借助地图来展演空间的方式,挑战地图表征中未被检验的假设[44]。其特点是强调功能的扩展和技术的民主化,涉及到社会经济、女性主义、认识论、本体论和GIS等元素。虽然批判地理信息系统兴起于人文地理学者对地理信息的批判与反思,但已被重新定义为人文地理学和技术地理学的创造性结合,具有间接影响其他信息科学的潜力[45]。如:WILSON[46]关注以社区为基础的组织、网站和新兴的媒体数据(如Facebook、Twitter等),借助批判地理信息系统分析数字信息技术对记忆和文化的影响,强调在群体性的日常工作中,在线社交互动在话语和物质方面的影响变得更加重要;SULLIVAN[47]认为批判性地理信息系统的出现表明,具有批判思想的研究人员愿意借助GIS技术展开研究。对于批判制图学来说,制图不仅是对现实的反映,而且是揭示和加强某些权力关系的知识生产,对弥合GIS科学本体研究和空间的关系及消除GIS与研究对象间的社会理论鸿沟发挥着重要作用。

4.3 质性地理信息系统

质性地理信息系统(Qualitative GIS,简称QGIS)是定性数据与GIS的有机组成,借助照片、文本、音频和情感等质性数据来分析空间信息的研究方法[48]。如ALVES和QUEIROZ[49]对350部葡萄牙文学作品进行分类和分析,借助地理信息技术来丰富景观的文学表征研究。继地理学的“文化转向”以来,研究普遍聚焦于田野研究以及场域的政治研究。在人文地理学中,此认识论的转变体现在更注重案例研究,强调对个案的深入探索。质性地理信息系统作为一种混合研究方法,可以弥补扎根理论、案例研究等单一研究范式的不足[50]。如:ROBERTS[51]关注“城市档案”的概念,通过物质与非物质、有形与无形、具身与虚拟、生产者与消费者等维度,分析数字空间在城市文化记忆研究中的作用,以及数字和开源编码在文化研究中的实践意义;CURRID和WILLIAMS[52]采用6 000个事件和30万张在洛杉矶和纽约拍摄的照片,阐释当地文化产业的生产系统,进而说明社会环境对文化产业的重要性,为理解文化产业和城市地理格局提供了一个新的空间维度;MCCANDLISH[53]借助数字测绘文化和数字化故事数据,分析文化遗产在国家和国际舞台上为政府决策提供的信息及其对文化再生产的贡献;ALOMAR-GARAU等[54]通过照片数据与GIS的结合,借助制图学分类和矢量化处理,分析了世界级非物质文化遗产马略卡岛的“干石壁艺术”;MUKHERJEE[55]通过整合不同的数据,如个人叙述、照片、视频和网页信息,探讨了故事地图在文化地理课程中的使用。

4.4 历史地理信息系统

历史地理信息系统(Historical GIS,简称HGIS)是指历史学者借助GIS的方法进行历史地理研究,包括制图学、空间分析和空间统计等方法,其背景源于越来越多的历史学者转向借助地理空间技术来探索空间关系,重构过去的地方和自然环境,并探索历史资源的特征和解释价值。HGIS的类型不是由主题或区域焦点、特定的地理尺度、写作风格、理论框架、定性或定量数据来定义的,也不单是一种由方法论定义的体裁,而是借助地理信息系统来重新审视历史、阐明历史事件。早期的历史地理信息系统主要关注定量地理数据,近年来也出现了定性的历史地理信息研究,这标志着历史地理信息系统向空间导向的人文学科发展和扩展。相关研究涉及地名解析、史料分析和历史行政边界研究等领域。如借助HGIS技术,将空间统计与定性历史分析相结合,使研究者能够在更小的地理尺度上辨析地名与景观权力之间的关系。如:CHLOUPEK[56]借助HGIS方法阐述了内布拉斯加州城镇的地名研究,通过将文化资料、历史数据等定性数据与GIS邻近分析、核密度估计等定量方法相结合,识别和讨论了特定时代和政治背景下的地名景观;SCHUPPERT和DIX[57]借助地理信息系统处理分析地图和史料文字,对中欧早期铁器时代的聚落结构进行调查,探索早期凯尔特王子宝座的历史地貌及促成其起源的生态和经济因素;BOWLES[58]借助影院评论样本和历史资料,通过GIS地图了解该地区观看电影文化体验的差异,进而用于种族和社会隔离研究。在历史地理信息系统的研究中,比较大的挑战是地理信息系统惯用多边形表示行政区域,很难用来解释历史维度国家政权更替反映的空间概念,即多边形很难代表政权重叠的领域和复杂的等级制度[59].

4.5 新媒体技术与GIS的结合

新媒体技术的应用和推广为GIS与文化地理的交叉研究提供了更多的思路,包括无人机、三维城市模型等新型数据采集系统的使用,以及对数字可视化概念的进一步探索。如在新型数据收集系统的探索方面,BIRTCHNELL和GIBSON[60]评估了在人文地理和空间社会科学教学中使用无人机所面临的挑战,探索了无人机作为一种研究工具可能会对社会科学产生的影响,及其为社会和文化调查以及航空数据收集提供的可能性;GRGER和PLUMER[61]借助CityGML模型,对城市规划、环境模拟和文化遗产等领域进行空间分析与可视化探索。新媒体技术与GIS结合的探索也体现在可视化、数字化制图等领域,如BAGHERI[62]强调地理可视化在理解性别身份和建筑环境之间的复杂交互作用方面的优势,通过倾听女性的故事来区分传统女性和现代女性,细致入微地了解伊朗女性在德黑兰公共场所的活动、感受和偏好,从而映射出性别身份和空间政治的相互构建机制。综上所述,新媒体技术为地理信息系统制图提供了更多元的展现方式,更有利于探索多属性多视角的人地关系,从而更好地应用于现代文化地理研究。

5 结论与讨论

GIS与文化地理学结合,既是学科交叉融合的科学呈现,亦是文化地理走向量化研究的积极探索,又是GIS关于文化转向的良好响应。本文借助CiteSpace软件,对1993-01-01—2022-06-30期间WOS核心合集数据库中有关地理信息系统和文化地理研究的文献进行检索分析,并借助人工检索的方式,全面地审视文化地理与GIS的交叉研究。

主要研究结论如下:从研究内容而言,已有研究多集中在地理教育、景观保护、城市公共空间和政治地理决策等研究领域,多关注地图可视化的应用层面,研究范式尚未统一,研究区域较为零散;尽管质性地理信息系统对人本主义思潮的响应及对质性数据的关照,对文化地理学研究极为友好,但是已有的实证研究数量较少,多停留在地理信息系统数据库的建设层面,鲜有深层次的理论对话。从研究方法而言,基于GIS的文化地理研究的方法较为基础,核心文献较多采用ArcMAP制图的分层设色模式及核密度分析法来呈现文化地理信息的制图可视化,仅仅将GIS视为一种新兴的方法或工具应用在人地关系的互动研究中,缺少将地理信息系统视为一门科学的主体性思想,故研究的可持续性日渐式微。从研究趋势而言,该领域热门研究指向新型地理信息系统,国外研究的高中心性和高突现性文献集中指向批判地理信息系统、公众参与式地理信息系统和质性地理信息系统。

展望今后的研究,GIS研究可以借鉴文化地理学的人本主义视角,体现更多元的人地情结与人文关怀,如对少数群体研究对象的关照,从而为更多的弱势群体发声,研究对象也不再是均质化的数字和点状要素,而是具有故事情结的个体。反之,文化地理学研究亦可以借鉴GIS领域丰富的地图表现形式,吸纳量化研究的精髓,在数据获取上可以借助志愿地理信息系统等开放式的方式,收集更为客观真实的数据,在方法上可以探索开源编码、空间插值和二次开发等精准的空间分析方法。在研究呈现方面可以通过3D地图、地理信息数据库等多元化的展示路径来呈现混合研究的魅力。国内地理学研究对新方法的关注由来已久,从早期的空间分布到现在的批判制图学,研究话题和方法都在不断深入。在信息高速更替的当下,需要对新媒体、新技术、新型地理信息系统投入更多的关注。借助不断涌现的地理信息技术来洞察中国语境下的文化地理研究成为新的趋势,如将传统手工艺从业者与女性地理信息系统有机结合,再如借助公众参与式地理信息系统关注本土的流动性研究。文化地理新的研究范式倡导从多尺度、多元、动态化的视角来审视人地关系,借助方法与技术创新裨益中国文化地理学研究的新发展。